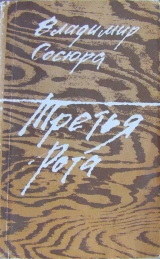

Текст книги "Третья рота"

Автор книги: Владимир Сосюра

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц)

XXVIII

Маленьким я очень любил читать разные «декламаторы», литературные хрестоматии и рецензии на стихи в приложениях к «Ниве». Конечно, любил и переписывать в тетрадку, а то и просто заучивать наизусть стихотворения, которые мне понравились.

Я очень хотел стать поэтом, считая, что поэты – это необыкновенные люди: к ним, в благоухающие комнаты, приходят влюблённые и робкие женщины, непременно с жертвенной и тихой любовью, и, конечно, у этих женщин синие небесные очи и золотые волосы… Особенно меня восхищало стихотворение Дмитрия Цензора «Любил я женщину с лазурными глазами…».

Есть такие поэты, которые за всю жизнь смогли написать лишь одно-два замечательных стихотворения. Таков и Дмитрий Цензор.

Не могу не привести это стихотворение:

Любил я женщину с лазурными глазами,

не знал я женщины безмолвней и грустней.

Загадка нежности меня пленяла в ней

и грусть покорных глаз с их тихими слезами…

Покорно, как дитя, пошла она за мной,

на нежность и любовь ответа не просила…

И в этом чудилась непонятая сила,

томившая своей безмолвной тишиной…

Однажды вечером, под шелест листопада,

она безропотно ответила: «Прощай…»

И думал я: «Судьба как будто невзначай

сроднила нас… Прости. Так суждено. Так надо».

И жадно я искал… И много, много раз

любовь была как сон, как призрак, как вериги…

И женские сердца я изучал, как книги,

но позабыть не мог печаль покорных глаз.

Когда мне больно жить, мне хочется сначала

молитвенно прильнуть к душе её простой.

Ведь я не знал тогда, что нежной красотой

цвела её любовь и жертвенно молчала.

Почему мне понравилось это стихотворение?

Мне кажется, по двум причинам. Здесь изображён образ идеальной для меня женщины (такой была жена поэта Феофанова). Во-вторых, я сам в каких-то глубинах души походил на Дмитрия Цензора, вернее, на того донжуана, которым хотел быть Дмитрий Цензор, ибо теперь я убедился, что поэты всегда лгут и гиперболизируют либо хорошее, либо плохое в человеке.

Когда-то я гадал на оракула (не смейтесь, мои дорогие читатели, я ведь был глупый, маленький – двенадцать лет) пшеничным зёрнышком и на мой вопрос: «Кто меня будет любить?» – получил ответ: «Женщины».

Значит, психологическая подготовка, хотя и на мистической почве, – но я уверен, что на то имелись соответствующие психо-физиологические причины в формировании моей личности.

Может, потому, что ещё в детстве я жил в городе и звуковые и зрительные впечатления каким-то таинственным образом отложились в глубинах моего подсознания, я всегда страстно мечтал о городе: там контрасты, движение, нежность и жестокость переплелись в такой могучей гармонии, что она, как магнит, увлекала моё воображение в далёкие, огромные, полные разных приключений и любви города. А я жил в глухой провинции под вечным гулом завода, под крики поездов, пролетавших мимо нашего села, особенно по вечерам, когда пассажирские вагоны с яркими, весёлыми огнями и незнакомыми людьми все мчали туда, в неведомые и прекрасные города, и вслед за ними гналась моя маленькая душа, как рыжий есенинский жеребёнок, и теперь, ретроспективно, сквозь смешные и наивные слёзы, наворачивающиеся на глаза, звучат мне слова поэта:

Милый, милый, смешной дуралей!

Ну куда он, куда он гонится?

Но жеребёнок стал большим поэтом Украины, он догнал железного коня и слился с ним в неистовом устремлении в Будущее.

Писали стихи и мой дед, и мой отец (по-русски и по-украински), я тоже стал писать стихи, и не потому только, что их писали мой дед и мой отец, но ещё и потому, что вот люди могут быть поэтами, а я не могу. Что это значит?

Когда-то к нам на ярмарку приехали акробаты. В балагане они ходили на руках, а я с восторгом глядел на них и думал, вот они ходят на руках, а они такие же люди, как и я. Значит, и я научусь ходить на руках.

И я научился ходить на руках.

Правда, я содрал себе до крови скулы, едва не выбил правый глаз, но научился. Мальчишки смеялись надо мной, били меня, но я не обращал на них внимания и чувствовал себя героем.

Однажды, когда я (четырнадцати лет) писал своё первое стихотворение, у меня было такое идиотское лицо, что бабушка, проходя мимо меня, сказала: «Брось писать стихи, не то сойдёшь с ума».

Я испугался и бросил писать стихи.

Но когда началась империалистическая война, лавина патриотических виршей в тогдашних журналах захватила и закружила меня.

Я окончательно решил стать поэтом.

В какой-то книжке я прочитал: «Какой же он поэт, ведь у него нет ещё и сорока стихотворений!» И я подумал, что когда у меня будет «сорок стихотворений», я стану настоящим поэтом.

Вообще люди в определённом возрасте начинают писать стихи, когда влюбляются, я же начал писать стихи на религиозной почве.

Есенин находился под большим влиянием своего религиозного деда, а я – своей религиозной бабуси.

Вообще я хотел стать монахом.

Вот моё первое стихотворение (я начал писать по-русски, потому что учился в русской школе и читал очень много русских книжек):

Господь, услышь мои моленья,

раскаянье моё прими,

прости мои ты согрешенья,

на путь святой благослови.

Я ж хотел быть святым, как «Иоан Кронштадтский», произведениями которого я, между прочим, увлекался и потому не любил читать Толстого.

А вот про войну:

Друг друга люди бьют и режут,

забыли, что придёт пора,

прервётся грешной жизни нить,

и все их грешные дела придётся богу рассудить.

Когда я писал стихи, то думал, что они гениальные и каждое стихотворение стоит десять тысяч рублей…

А это про коллективное творчество. И снова о ярмарке и балагане. Бродячие артисты всегда пели в балагане:

Живо, живо! Подай пару пива!

Подай поскорей, чтоб было веселей!..

А у нас, если кто напьётся, хлопцы говорили: «Что?! Нагазовался?»

На нашем содовом заводе работать приходилось в хлоре: там очень тяжело, и рабочий мог выдержать всего два часа – после этого его почти без чувств за ноги вытаскивали на воздух.

От этого и пошло (про пьяных): «нагазовался».

Тогда я и сочинил, собственно, переработал «Живо, живо подай пару пива!»: «Живо, сразу! Подай пару-газу, подай поскорей, чтоб было веселей». И все стали петь.

Когда же я говорил хлопцам, что это придумал я, – они не верили мне и даже били меня, считая, что это их: «созданное тобою уже не принадлежит тебе».

Я очень любил читать про сыщиков: Ната Пинкертона, Ника Картера, Шерлока Холмса, Пата Конера, Этель Кинг, Арсена Люпена и т. д.

Вообще я очень любил читать о приключениях и совсем не любил поэзии. Когда шло описание природы, я переворачивал эти страницы и читал дальше: меня интересовало развитие действия – «что дальше…».

XXIX

Ещё когда я работал учеником в маркшейдерском бюро нашего завода, я никак не мог даже во время работы не грезить о своей любви к Дусе. Она так и стояла всегда перед моими глазами. Гипноз любви!

Однажды я так размечтался, представляя лицо моей первой любимой, что, забыв обо всём на свете, дунул на волосинку, чтобы дыханием сдуть её с рейсфедера, который я держал над раскрытым планом выработок шахты, готовясь перенести его на кальку.

И – о ужас – я сдул не только волосинку, но и тушь, черно и густо забрызгавшую план.

Наш начальник, Розвал, покраснел, как петушиный гребень, и заорал на меня: «Болван!»

Я спокойно подошёл к вешалке, снял свой пиджак и, одеваясь, сказал:

– Я сюда пришёл не для того, чтобы мной помыкали.

И пошёл за расчётом.

Товарищи говорили мне, что скоро мобилизация моего года и меня возьмут на войну, но я не слушал их.

Управляющий заводом Вульфиус хорошо ко мне относился, он позвал меня к себе.

– Что же вы, Володя, как изнеженная девица. Я позвонил Розвалу, и он перед вами извинится. Идите наверх.

Розвал с улыбкой посмотрел на меня:

– Ну что, Володя, давайте помиримся.

– Давайте.

Но я не зарабатывал себе даже на башмаки и вместо того, чтоб помогать матери, сидел у неё на шее.

Я взял отпуск и поехал в ту школу, где раньше учился.

У правляющий Григорий Павлович Фиалковский сказал, что меня могут принять только в первый класс и надо сдать конкурсные экзамены. Я же в числе самых лучших учеников перешёл во второй класс, и вот – экзамен.

Выхода не было, и я согласился.

Экзамены я выдержал, но на медицинской комиссии у меня нашли анемию, и я должен был ехать домой.

Я решил идти на войну добровольцем. Мать меня благословила, товарищ дал денег на дорогу к военному начальнику.

На одной станции я встретил школьного товарища Жоржа Науменко, и он посоветовал мне обратиться к железнодорожному лекарю. Может, у меня нет анемии, и тогда меня примут в школу.

Со свидетельством, что у меня нет анемии, я приехал в школу.

Управляющий глянул на меня.

– Сколько заплатили?

Я ничего не сказал.

– Но ваше место занято кандидатом, и мы не можем вас принять.

– Я готов жить в сторожке, лишь бы учиться. Вы же знаете, что у меня умер отец и единственная надежда помочь матери – это закончить ваше училище.

– Хорошо. Я поставлю вопрос на педагогическом совете.

Я едва не сошёл с ума, пока шёл совет.

Наконец выходит управляющий.

– Вы приняты, но будете учиться за свой счёт и не должны болеть.

Это же всё равно что меня не приняли, ведь даже при живом отце я был стипендиатом. А как же теперь?..

Я отправился на завод к Вульфиусу, и он, немец, совсем чужой мне человек, согласился платить за меня. Он знал, что я пишу стихи, но когда я говорил ему ещё на заводе, что хочу учиться, он одобрял моё намерение. Говорил:

– Лучше быть хорошим агрономом, чем плохим поэтом.

Я снова стал учеником. Но постоянно опасался, что заболею и тогда меня исключат из школы.

Мне даже так и снилось, что я болен и должен ехать домой. Я рыдал во сне. А утром товарищи спрашивали меня:

– Чего ты плакал, Володя?

За несколько дней до рождественских каникул я не выдержал постоянной тревоги. Когда в шесть утра позвонили на работу, я не смог подняться.

Я заболел.

Пришёл управляющий.

Его ненавистные, в кровавых прожилках поросячьи глазки издевательски уставились на меня:

– Вы же обещали не болеть.

Я молчал.

Что я мог сказать этому палачу, от которого зависела моя жизнь?

Мы его прозвали «Плюшкин».

Во время летних и весенних работ он следил за нами в бинокль с балкона, собирал ржавые гвоздики и клал их в карман своего белоснежного пиджака.

Сына своего Павлика он тоже заставлял собирать гвоздики и платил ему по копейке за дюжину.

Он часто приходил смотреть, как мы работаем. Были хлопцы, которые начинали яростно копать, как только появлялся управляющий, а когда его не было, ничего не делали. А я работал и отдыхал, хоть был управляющий, хоть его не было.

И хлопцев, работающих только у него на глазах, он хвалил, а меня ругал.

А вокруг шумели посадки шелковицы и диких маслин, и я часто писал там стихи.

Управляющий издевался надо мной.

– Вот вы, Сосюра, поэт. Почему бы вам не написать про поросят. Это так поэтично…

* * *

На заводской площади грозно шумели митинги, охрипшие агитаторы в перекрестьях пулемётных лент призывали в красные отряды, но рабочие стояли хмурые и смущённые и мало кто шёл в смертники революции.

И зачем им идти, если в заводском магазине пшено, мясо и растительное масло продаются по ценам мирного времени, например, буханка на восемь фунтов стоила 18 коп., а если чего-то в магазине не было, то рабочим сверх обычной платы выдавали деньги на эти продукты по рыночным ценам.

Завод принадлежал иностранцам, и директор Теплиц-знал, что делает.

Только отдельные герои шли в красную гвардию.

Я приезжал на один день домой и узнал, что ученики штейгерской школы скинули своего управляющего, человека несправедливого и зловредного.

Ну, думаю, если они это сделали, то и мы можем сделать.

Я пошёл к латышу, комиссару станции Яма, поведал ему всё об управляющем, сказал, что хочу сделать так, чтоб его скинули.

Он посоветовал мне связаться с рабочими экономии, а если дело не получится, то он сам за него возьмётся. И предложил мне организовать в школе кружок социалистической интеллигенции.

Когда я пришёл в школу, гнев напрочь выбил из моей головы совет комиссара. Я переговорил лишь с несколькими товарищами, которые обещали поддержать меня, схватил колокольчик и стал звонить на сбор.

Все бегут, спрашивают, в чём дело.

– Сейчас узнаете! – кричу я и ещё громче бью сбор.

Собрались все ученики.

– Зовите управляющего, – распорядился я, и хлопцы побежали за ним.

Управляющий вышел в парадном мундире, бледный и спокойный.

Я выступил вперёд:

– Товарищ Фиалковский. От лица всех присутствующих предлагаю вам удалиться из школы, иначе вы провалитесь, и провалитесь с треском.

Вдруг слышу сзади:

– Мы тебя не уполномачивали.

Обернувшись, я посмотрел на тех, кто обещал мне поддержку, но они молчали, опустив головы. Помню из них Ваню Шарапова и Степана Кащеева.

От гнева кровь так бурно прилила к моей голове, что казалось, её напор выбьет темя и кровь тугим фонтаном ударит в потолок.

– Тогда я говорю от себя лично. В вас с молоком матери всосалось сознание рабов, и у вас язык исчез при виде блестящих пуговиц и зелёного мундира нашего мучителя. – Поворачиваюсь к управляющему: – Помните, когда вы вновь приняли меня в школу с вашим условием не болеть и когда я, не выдержав моральной пытки, заболел, вы приходили и издевались надо мной, напомнив моё обещание не болеть. Я тогда хотел броситься и задушить вас. А теперь времена переменились. Уходите отсюда и дайте дорогу новым светлым и могучим людям, которые будут учить нас не гнуться в три погибели, не дрожать при виде ваших ярких петлиц и звуках вашего голоса, а прямо и светло смотреть в глаза новой жизни. Я сейчас пойду к комиссару станции Яма, и тогда посмотрим, как вы провалитесь. Вы не ведёте нас к прогрессу, а, наоборот, вы духовный контрреволюционер.

Бледный и испуганный «Плюшкин» попросил воды.

– Хорошо, я согласен не быть управляющим, но оставьте меня при школе педагогом хотя бы на то время, пока я не подыщу себе место.

Он принялся перечислять все комитеты и комиссии, в которых председательствует, и тут поднялась целая буря протеста против моего выступления. Особенно возмущались старшеклассники, которым нужна была подпись Фиалковского на выпускном аттестате. Собственно, то был протест не против меня, они хотели, чтобы Фиалковский оставался управляющим.

Я побежал к комиссару. Почти у станции я услыхал астматическое дыхание моего любимого учителя Дмитрия Куприяновича.

– Зачем вы это делаете, Сосюра? Теперь Фиалковский в наших руках, и мы сможем с ним сделать всё, что нам надо.

А немцы уже захватили Харьков.

Я согласился с ним, да и, по правде, мне стало немного жаль управляющего, ведь лектор он был замечательный.

«Плюшкин» подал заявление в педагогический совет, пожаловался, что я назвал его контрреволюционером.

Меня вызвали. Забыв, что я на педсовете, я засвистел. Меня призвали к порядку.

Я сказал, что назвал управляющего всего лишь духовным контрреволюционером, рассказал обо всём, в чём упрекал управляющего, сказал, что подобным же образом он относится не только ко мне, но и к другим.

– Да, это – издевательство, – согласился один учитель, и меня отпустили, не сделав даже выговора.

А немцы подходили всё ближе.

Детей бедных родителей весной отпускали на три месяца домой для помощи по хозяйству. Отпустили и меня.

Демобилизованные солдаты организовали секцию при Совете депутатов и, воспользовавшись восстанием кулаков, обезоружили заводской отряд красногвардейцев, поклялись Совету, что будут верны революции, и стали нести охранную службу.

Я записался в этот отряд.

Секции выдали оружие с условием, что она будет отступать вместе с последними отрядами красной гвардии.

Бои шли уже у Сватовой.

Мы несли караульную вахту на железнодорожном мосту через Донец. Ночью я стоял в карауле и тревожно вглядывался в кусты, в темноте казавшиеся живыми существами, врагом, который коварно подкрадывается с динамитом, чтобы поднять в воздух железную громаду, гудящую и колеблющуюся под моими ногами, слитую с симфонией звёздной ночи. Тихо плыл в дымке молодой месяц над могучими горами, над лесом и водой, и свет его осторожно касался штыка и печально дрожал на затворе моей винтовки.

Был тёплый, погожий день. И вдруг тревожно и пронзительно закричал заводской гудок. Бесконечно долгий крик, бьющий по нервам, он звал к бою. Я схватил винтовку и побежал на улицу.

На заводе уже гремели выстрелы и гулко ухали пушки. А по «чугунке», протянувшейся полукругом через село, грозно и бесшумно двигались броневики. Они открыли огонь по заводу и селу, они оборонялись от солдат и спровоцированных заводской администрацией рабочих, которые не дали им сжечь паром через Донец.

Красногвардейцы тесными рядами стояли на открытых платформах с винтовками к ноге и всё падали и падали под пулями своих обманутых братьев.

Я не захотел стрелять по ним и отдал свою винтовку одному из солдат.

Тут ко мне подлетает на коне мой родственник Холоденко, начальник отряда солдатской секции.

– Ты чего без винтовки?

– Сейчас пойду за ней.

Он с подозрением посмотрел на меня и помчался дальше.

Когда я бежал, переулки были заполнены стрельбой так, что казалось, стреляют совсем рядом, я не выдержал и послал пулю в далёкий эшелон. Теперь я знаю, что эта пуля не убила никого, потому что я целился в крыши вагонов, но она поразила моё сердце.

Красные броневики отошли от Лоскутовки и стали бить по штабу.

После каждого выстрела в воздухе тонко шумели снаряды и вздымались облачка взрывов, а когда снаряд попадал в железнодорожное полотно, то казалось, что грохочет и разлетается весь мир.

Им отвечали заводские пушки за горой.

Бой прекратился, и красногвардейцы прислали к нам делегатов. Они ехали в фаэтоне в золотом мареве дня, подтянутые и спокойные.

В штабе я увидел нашего красногвардейца Михаила Вельцмана.

Он стоял, перепоясанный пулемётными лентами, и слушал члена Совета Ажипу.

Тот страстно и горячо говорил:

– Дорогие красные орлы! Вас не поняли, и вот вы, разбитые и озлобленные, отступаете по окровавленным полям Украины. Вас никто не поддерживает. Но придёт время, когда вас позовут и вы вернётесь сюда – могучие, светлые и непобедимые.

Я ушёл, но долго ещё перед моими глазами стояло печальное лицо красного героя.

XXXI

Хмурый, стоял я на «чугунке», а мимо меня громыхали обозы немецкой армии. Грозно чеканили кованый шаг бесчисленные синие колонны баварской пехоты, и мерно покачивались в сёдлах кавалеристы.

Меня поразил один красивый юноша-офицер. Он был стройный и нежный, как девушка, и ему очень шла жёлтая каска.

С грузной неумолимостью ползли тяжёлые пушки, тупыми дулами хищно уставившись туда, где вместе с кровавым солнцем исчезали люди, перепоясанные пулемётными лентами.

И снова вернулся прежний страх – и прежний заводской пристав. Сверкала штыками гетманская стража после разгона немцами Центральной Рады[5]5

29 апреля 1918 г. немецкие оккупанты разогнали Центральную Раду, заменив её марионеточным правительством во главе с бывшим царским генералом П. П. Скоропадским, правление которого (апрель – декабрь 1918 г.) вошло в историю под названием «гетманщина».

[Закрыть]. И высасывали в Германию длинными эшелонами муку и сало.

В сёлах карали крестьян, возвращали имущество и землю помещикам и без конца расстреливали красногвардейцев и матросов.

Я нигде не мог найти работу, ходил с хлопцами к девчатам и в чаду самогонки всё мечтал о какой-то синеокой, которую непременно встречу.

Начал увлекаться Олесем[6]6

Александр Олесь (Александр Иванович Кандыба; 1878–1944) – украинский поэт.

[Закрыть] и Вороным[7]7

Вороный Николай Кондратьевич (1871–1940) – украинский поэт, театровед, переводчик (перевёл на украинский язык «Интернационал», «Марсельезу», «Варшавянку»).

[Закрыть]. Иногда писал украинские стихи.

Я не мог так просто пить самогонку и зажимал пальцами нос, чтобы не слышать этого ужасного запаха. А потом плакал пьяными слезами над «Катериной» Шевченко, над своим прошлым и лез целоваться к товарищам.

Какой-то немец полез к девушке Серёги Дюжика. Она начала кричать, немец был толстый и сильный. Но Серёга сбил его с ног, схватил за штанину и блузу и стал бить об пол. У немца уже безжизненно болтается голова и кровь перестала идти из горла, а Серёга всё колотит его об пол.

Девчата сказали, что сюда идут немцы.

Серёга выскочил – и наутёк. Немцы, стреляя на бегу, бросились за ним. Они загнали его на кручу над Донцом.

Было уже холодно, и Серёга с разбега прыгнул вниз головой в Донец. Под огнём он переплыл осеннюю реку и вышел на берег. Пули шмякались в песок у самых его ног, а он, усмехнувшись, снял свою кепочку, вежливо поклонился немцам и исчез в лесу.

Один из немцев тоже прыгнул в Донец, переплыл его, добежал до леса, но идти дальше побоялся и вернулся назад.

XXXII

Был май, и в село съехались тайные организаторы восстания против гетмана. Они предложили нам записаться в Бахмутскую комендантскую сотню, чтобы иметь в руках оружие и, когда разразится взрыв, присоединиться к повстанцам. Я записался с несколькими красногвардейцами.

Мы решили, ежели сотня подберётся не из того материала, разложим её.

В Бахмуте нас привели в казармы на Магистральной улице, и мы стали нести охранную службу.

Бунчужного, одного из тех, кто сагитировал нас вступить в сотню, вдруг сняли с должности, и он исчез неведомо куда.

Мы написали сотенному заявление, чтобы нам вернули бунчужного, потому что он хороший и нужный нам человек. Четверых нас делегировали к сотенному.

Он только глянул на наше заявление и от злости налился кровью. Зрачки его глаз стали колючими. Он холодно посмотрел на нас.

– Вы все арестованы. Вас отправят в австрийский штаб.

У меня похолодело сердце.

– Пане сотнику, мы же не знаем, в чём дело. Вы нам объясните. Просто был хороший человек, и нам его жаль. Можете нас арестовать, но знайте, что все мы были под пулями красных.

Выражение его лица смягчилось:

– Ваш бунчужный не может быть с вами, потому что у него сифилис. Я отпускаю вас, но знайте, что это вам не вольное казачество, и чтоб больше подобных заявлений не было.

Мы ушли, бледные и довольные.

Стали приезжать офицеры в золотых погонах. Они пренебрежительно смотрели на нас и говорили, что теперь их время. Мы хмуро глядели на них.

Казаки были покорные и забитые. Нам стало ясно: если их пошлют на крестьян, они хоть и с плачем, но будут расстреливать своих братьев. Мы стали примером и словом расшатывать дисциплину.

Был у меня товарищ, бывший шахтёр, он матерился и ходил к батрачкам, но только запоёт – море мурашек окатывает меня, и я млею от наслаждения.

Был вечер, и мы стояли с ним у открытого окна.

Напротив виден тихий домик с вишневым крылечком и синими ставнями. На крылечке сидит девушка и читает книгу.

Товарищ мой запел, и девушка подняла голову. Меня будто что-то ударило, я вздрогнул и, хотя не увидел её глаз, сразу почувствовал, что у неё те самые синие глаза, что так давно мне снятся…

А песня на своих огненных крыльях несла меня туда, где идут хлопцы с поля и «через тын склонилась голова дивчины…». И я представлял, как томно и нежно пере-клонилась она через тын и слушает песню хлопцев… Нет, то не хлопцы поют, а заря, что залила небо над яворами, и на её фоне одинокая девичья фигура у тына. Нет, не у тына, а вот сидит на крылечке в лиловой шали, такая незнакомая и родная…

Я написал ей записку и передал с казаком.

Написал так:

«Я не спрашиваю, кто вы, не надо знать, кто я. Но мы будем писать, видеть и не знать друг друга. Это будет так хорошо.

Жемчужный».

Она мне ответила:

«Это будет так хорошо. Мы будем чувствовать друг друга. Это лучше, чем знать. Я буду писать вам изречения моих любимых философов и писателей.

Констанция».

И мы стали переписываться.

Мы допереписывались до того, что уже не могли не видеть друг друга. Когда все засыпали, я раздевался донага и писал ей стихи, каждый вечер по семь штук. А потом, лёжа на спине, представлял себе до физической боли её губы и глаза. Вот её лицо склоняется над моим, исчезают стены, и синие глаза заливают всё небо… Губы, тёплые и вечно знакомые, прижимаются к моим, и, как в молитве, замирает моя душа…

И в один из вечеров я вместо казака, обычного нашего почтальона, подошёл к калитке, где стояла Констанция.

– Вы уже приготовили ответ моему товарищу?

– Нет ещё.

Я больше не мог играть и подошёл к ней.

– Мне хотелось пооригинальничать, но из этого ничего не вышло. Давайте знакомиться. – И я протянул ей свою руку. – Жемчужный.

Она тихо вздохнула и едва не упала мне на грудь.

– Какие у вас глаза?..

И будто сквозь дымку далёкого сна, как музыка всех моих порывов и исканий, с губ её тихо слетело:

– Голубые.

Но её позвала мать, и она ушла от меня.

Отлетел новый день, и вечер тихой голубой походкой пришёл на землю. Теплом шумели деревья, и батрачки гуляли с казаками. Я на противоположном тротуаре увидел Констанцию. Она грациозным и нежным поворотом головы звала меня.

Но я не стал переходить улицу, а продолжал идти по своей стороне, чтобы никто не заметил, что я иду к ней. Мы шли к деревьям, где было темно и безлюдно.

И когда мы сошлись, я трижды поцеловал Констанцию, и её губы, как незаживающая рана, остались в моём сердце.

Она познакомила меня со своими родителями и братом. Это была скромная польская семья, и Польша, чтобы они её не забывали, подарила им на память золотые волосы и синие глаза.

Отец её, Ипполит Викентьевич, тучный и высокий, с гордо посаженной головой, был подобен золотогривому льву. Он работал в банке и за обедом говорил такие вещи, что все мы краснели и давились от смеха. Он говорил это так просто, это выходило у него так наивно и безгрешно, что нам совсем не было неловко. Я чувствовал себя с ним как дома, он был такой непосредственный, что его невозможно было не полюбить.

Мать, Полина Васильевна, энергичная и подвижная, всё курила и шила женские туалеты. Синеглазая и весёлая, она всегда была чем-то занята и не сидела на месте. Она ласково поглядывала на нас с Котей и разрешала ходить, куда мы захотим.

Брат, Броня, точная копия отца, учился в реальной школе, мечтал о розовом чуде и вырезал на деревьях инициалы любимой.

Мы с Котей ходили в поле и подолгу просиживали над овражком.

Мне нравилось, когда под моим взглядом бледное и нежное личико Коти невольно заливалось краской, как зарёй… Тогда она склоняла голову и не могла смотреть на меня.

Из-за Коти я каждый вечер пропускал поверку и за это каждое утро получал наряд чистить картошку.

Из окна казармы мне было видно Котино лицо в окне. Она училась в гимназии, и я очень любил, когда она мне читала по-французски, хоть я и не понимал ни слова. Меня очаровывала сама музыка звуков. Часто взгляд мой летел через улицу к склонённому над книгой лицу, мурашки горячо пробегали по моему телу, а из глаз наплывали какие-то мощные волны. Чтобы вызвать их, я задерживал дыхание, приоткрывал рот и весь внутренне напрягался… Котя вздрагивала и поднимала голову. Она всегда чувствовала мой взгляд и боялась его.

Я приходил к Коте, она вслух учила уроки, и, когда я начинал думать о ней, она невольно умолкала, подходила ко мне, брала мою руку и клала себе на грудь. Я целовал её руки у локтевого сгиба и смотрел на неё, похожую на ангелов с польских кладбищ.

Мы ходили мимо пёстрой и шумной карусели в поле, я, Котя, её подруга Мария и Броня.

Как-то мы были в поле.

Котя сидела, а наши головы, моя и Марии, лежали у неё на коленях.

Я стал думать о Марии так же, как думал о Коте, и почувствовал, что её рука стала в моей руке вялой и безвольной, а тело покорно подаётся ко мне.

Я говорю:

– Котя, посмотри, какие чудесные звёзды.

Она поднимает голову, и мы с Марией целуемся уголками губ. Котя заметила и руками развела наши головы. А по дороге она сказала мне:

– Зачем ты это делаешь? Мне так больно. Ты превращаешь меня в камень.