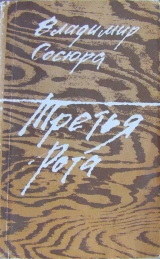

Текст книги "Третья рота"

Автор книги: Владимир Сосюра

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)

XXXVIII

24 декабря. Лозовая.

Вечереет. Я вышел из вагона набрать в котелок воды. И только поднял рычаг на колонке, как вспыхнула стрельба…

Гранаты, пулемёты, винтовки…

К оружию!

Наш бронепоезд тихо отъезжает… А стрельба всё не смолкает… И горит электричество… Мне ужасно досадно, что оно горит… Но какое ему до меня дело, если так захотели рабочие или махновцы. Не знаю. Уж во всяком случае, не я.

Мы отступили, потом рассыпались в цепи и начали наступление. Идём по «чугунке», а по бокам посадка… Наш сотенный спрятался в броневик, а нас – в цепи… Страшно идти мимо посадки… А прямо перед глазами залитый электрическим светом и разрывами снарядов вокзал. Легли… Я лишь чувствую снег левой ладонью, что под стволом винтовки… Больше ничего… Внезапно гаснет электричество, а с ним и стрельба.

Мы получили приказ охранять с броневиком Полтавский мост. Под утро пошли в обход махновцам… Был туман… И наша цепь широко охватила поле, по бокам тучами – конница… Где-то щёлкнул выстрел… Переходим железнодорожное полотно, и так чудно простучали мои сапоги по рельсам… Возле будки я увидел убитого… Он лежал одиноко и грустно, на штанах у него были лампасы немецкого солдата, а в голове – дыра… Это был первый убитый, которого я увидел вблизи… Идём в тумане и по команде то останавливаемся, то снова идём… Входим в село – собственно, в предместье Лозовой… Врага нет, только трупы на дороге. Меня поразил труп дедушки в новом кожухе, привалившийся к телеграфному столбу… Люди говорили, что он шёл в церковь. Его не пускали, будто чуяли… а он пошёл. И странно мне было, что дедусь хотел спрятаться за телеграфным столбом от пули…

Идём к станции, кругом трупы, стон, а мы бесшабашно распеваем:

Ой там, коло млину, ой там, коло броду…

Когда мы проходили мимо вагона музыкальной команды, капельмейстер показал нам трубу, почти расплющенную и изрешечённую пулями, Павлоградский полк, не приняв боя, бежал, и гайдамаки одни не удержали станцию. Махновцы спрятались в вокзале, и мы захватили в плен 18 махновцев… Они сидели в караульном помещении, и нашей сотне приказано было их расстрелять.

Мы пошли к караулке… Я подошёл в числе последних. Наш сотенный Глущенко открыл двери и каждого махновца, выходившего из караулки, бил кулаком по морде и отдавал казаку, который должен был его расстрелять, приговаривая: «Вот это твой… Это твой…» А я всё отступаю, отступаю, чтобы он не сказал мне: «Вот это твой…»

Наконец махновцев распределили. Это были обыкновенные сельские хлопцы. Такие же, как я… Только мы в шинелях, а они в пиджаках. Двух штатских, случайно попавших в караулку, отпустили, и они, по-жеребячьи подпрыгивая, побежали от нас… Это было утром 25 декабря 1918 года. В нашем полку был поп. Мы ведём махновцев расстреливать. Подвели к церкви и выстроили в одну шеренгу у церковной ограды… Колокола зовут к молитве… Но вдруг смолкли, словно им стало стыдно…

Из хат вышли бабы, девчата… смотрят… А махновцев по двое подводят к ограде, ставят на колени спиной к нам и по команде: «По изменникам… огонь!» – косят огнём, и они, как бумажки, прибитые налетевшим ветром к дороге, без крика падают… Потом по команде их кололи штыками, да не в спину, а в бёдра… Штык, конечно, застревал в кости, и казак, стараясь вытащить его, волочил тело по снегу, а затем окровавленное лезвие вытирал с гоготом о снег… Вызывались расстреливать и добровольно… А один из назначенных казаков перед залпом заплакал, перекрестился и прошептал:

– Прости меня, матерь божья, это не я делаю…

Молча раздевались и молча умирали махновцы… А как они шли… Их ножки словно ветер качал… Действительно ножки… потому что это были хлопцы лет по 17. И с каждым махновцем безмолвно подходил к стенке и я, покорно становился на колени, и злобно, недружно гавкали винтовки, и эти звуки впивались мне в сердце, словно пули. Я стоял и смотрел. Мне было приторно, но я не знаю, плакать или смеяться хотелось мне. Я стоял. Старшины ходили и добивали в голову… и кто оставался недобитым казаками, лишь вздрагивал, когда пуля старшины разбивала его последние надежды… Самый последний, уже пожилой, в обмундировании немецкого солдата, махновец, раздеваясь, сказал:

– Я сам был три года в плену у немцев…

Его убили не сразу. Когда его кололи, он долго, долго кричал тоненьким и далёким-далёким голосом…

А ведь всё это происходило в нескольких шагах от меня…

Потом мы пошли. Сотенный 11-й сотни надел синий диагоналевый пиджак последнего расстрелянного… А сотенный Глущенко шёл пританцовывая и напевал хрипло и радостно… Да, одного махновца, когда кололи, ударили штыком в шею… острие штыка вылезло у него изо рта, и он схватился за него рукою…

Мы всё ещё стоим в Лозовой… Махно должен вот-вот объединиться с красными. Для меня было странным, что некоторые казаки тащат с собой полные сундуки барахла, стараясь, чтобы его становилось ещё больше… Сам я отдавал железнодорожникам всё лишнее из одежды, которую мне выдавали: фуфайки, тёплые штаны, бельё… Вот однажды лезет в вагон казак. Сначала показался его оселедец, а потом уже женская пелерина и сорочка с пятнами крови на ней… Следом лезет второй, показывая пачку «украинок». Это – ночные грабители… А сотенный говорит:

– Делайте что хотите, только не на моих глазах… А ежели кто попадётся, будет наказан…

Для вида даже расстреливали некоторых… Хлопцы ходили к проституткам. Я не ходил к ним. Хлопцы умывались – я не умывался. Зачем? Всё равно убьют… Мне не верилось, что я вернусь домой, когда вокруг столько смертей. Часто я заходил в вокзал, вновь заполненный людьми, и гляделся в трюмо… На меня смотрело грустное, смуглое лицо казака в лохматой шапке и рваной шинели, с немецким штыком за поясом и в жёлтых штиблетах с немецкого офицера…

Поговаривали, что махновцы будут снова наступать и что с ними идёт сам батько Махно… На вокзале росла тревога. Людей становилось всё меньше. Наконец вокзал почти опустел… Один я в нём с вечной моей мечтой о Констанции… Да одинокий мастеровой с гармошкой.

И вот он заиграл… Заиграл мой любимый вальс «Пережитое», который я часто слушал у окна на нашем базаре… В кино его играли на мандолине под аккомпанемент гитары и балалайки… Иногда я слышал его на улице на гармошке, но его всегда играли неправильно, что меня очень раздражало… А этот играет идеально правильно, именно так, как я хотел.

И в море рыданий широко и безнадёжно пронеслась вся моя жизнь. Я чуть не умер от боли…

Где ты, дорогой гармонист?.. Может, ты прочтёшь эти строки, написанные нашей кровью.

Наутро мы отправились испытывать новую трёхдюймовку для нашего броневика…

Начали стрелять… И откуда-то издалека отозвался чужой залп… Махно начал бить по Лозовой, Махно наступает.

Наш броневик стал на Полтавском мосту и открыл огонь по какому-то хутору, где после каждого нашего выстрела суетливо бегали чёрные фигурки махновцев. Слева, неподалёку от станции, сошлись цепи наши и вражеские… Долго, долго, напряжённо тревожно и нестройно лопотали винтовки, и неизвестно было, чья возьмёт… Когда мы ехали на этот бой, я видел вдоль посадок наши войска. Бунчужный, молодой красивый хлопец, озорно барахтался в снегу, вроде он никакой не бунчужный, а обыкновенный мальчишка, которому так весело играть в войну…

Махновцы не выдержали и начали отходить… Сколько их побили, не знаю… Но поле всё было чёрное от трупов.

Красная Армия была уже близко… Где-то гремела её непобедимая поступь… Мы получили приказ оставить Лозовую…

Идём на Полтаву.

У всех надежда, что в Полтаве отдохнём. Тыл…

Но тыла нигде не было… Каждую минуту: «К оружию!..»

Мы спали в патронташах, не раздеваясь, и стоило крикнуть дежурному, как мы тут же хватали оружие и выбегали навстречу смерти.

XXXIX

Полтава. 5 января 1919 года.

Мы только-только приехали. Вот, думаю, хоть раз спокойно засну. Глядь в окно, а все люди бегут с базара…

Восстание…

Местные большевики восстали. Они установили пулемёт на соборе, и наш броневик начал бить по собору то шрапнелью, то гранатами…

Вечереет… Звёзды разрывов осыпают собор… Если после залпа звезда не вспыхивает у собора, значит, снаряд в соборе, там, где золото иконостаса, где бог, в которого я перестал верить… Ведь с нами поп, и поп молчит, что мы лупим по собору нашего бога, поп ничего не сказал и тогда, когда мы на рождество у церковной ограды расстреляли 18… Я перестал верить в бога… И на людей я стал смотреть как на бумажный сор. Особенно не уважал я и жалел штатских.

Бой длился до вечера… А вечером в наш вагон влетает сотенный Глущенко:

– Полтава наша! Слава!

Ему никто не ответил…

Только почему это – «Полтава наша», а с киевского вокзала начали бить неторопливо и грозно… Наш броневик вышел за товарную станцию. Справа лес, в лесу село или предместье… На мутном снегу чернеют казацкие цепи… Наш броневик – только по названию броневик, на самом деле это обычный пульман, стены которого выложены мешками с песком. Когда стреляешь, надо высовывать голову… Значит, если пуля, то только в голову…

Наступает регулярная (Красная) армия… Наша сотня по очереди в карауле, и мы – на броневике… К нам прислали сечевых стрелков[10]10

Сечевые стрелки – военные формирования Центральной Рады и Директории, созданные в 1919 г. и разгромленные Красной Армией весной этого же года.

[Закрыть] в касках и с пулемётами… Ждём… А в селе брешут встревоженные собаки, брешут без конца… Это… идут…

Прибежали казаки из разведки. Наткнулись на дозор «7-го советского полка…». И вот близко, близко от нас показались цепи красных. Они смело, во весь рост, шли прямо на нас…

– Огонь!

Пушка осатанело шарахнула по цепи, и меня закружило в огне боя.

Рядом строчили пулемёты, стреляли винтовки, после каждого пушечного залпа рот мой машинально подёргивался… Хорунжий не прятал головы и чуть не пристрелил меня, когда я никак не мог открыть коробку с патронами… Наши пулемёты били с перебоями («засечка»), и большевистский пулемёт застрочил красиво, вроде даже на какой-то мотив… Ну так певуче и красиво, что мы все рассмеялись… Я обжигал пальцы о горячее от стрельбы дуло моей винтовки…

А пули поют тоненько и приторно…

Наши винтовки бьют гулко, а большевистские – как бумажные хлопушки: пак, пак… Это обман слуха… Все винтовки стреляют одинаково…

Красные стали стрелять уже с тыла… Броневик наш отступает…

А как же те, в цепи, кто одиноко лежит на снегу, ведь броневик отступает?.. Когда мы проезжали мимо водокачки, красные палили по нам уже прямо с неё… Как это они не закидали нас гранатами с моста, я и до сих пор не пойму. Ведь они были на мосту, над нашими головами.

Броневик подошёл к станционному перрону, где стояли спокойно и важно пулемёты, а мимо них спешно, в тревоге отступала наша пехота… Слышались голоса старшин:

– Не волнуйтесь, панове казаки…

– Не волнуйтесь, панове казаки…

А казаки с сумками и винтовками за плечами уходили во тьму… Наш броневик остановился на мосту через Ворсклу. Мы прикрываем отступление.

Нашу сотню сменили, и я уснул в вагоне мёртвым сном… Констанция мне не снилась. Вдруг, сквозь сон… пушечный залп… один и второй… Испуганно застрочил пулемёт, и я под крики «К оружию!» вскочил с койки…

Слышу… едем… Стрельба смолкла…

А было вот что.

Утомлённые боем часовые уснули на броневике, а красные колоннами подошли к нам и уже стали хвататься за поручни броневика. Вот тогда их случайно и увидел наш дежурный, вышедший из вагона оправиться, он и крикнул: «К оружию!»

Под нашим огнём красные отхлынули за насыпь и залегли.

Снега… ночь… поле… и грусть колёс… Куда мы едем?.. Старшины нам говорят, что мы воюем за советскую власть, а крестьяне каждые пять вёрст взрывают нам железнодорожное полотно. В Кременчуге наш полк (2;-й курень, наш 3-й) разоружил Балбачана, а газеты писали, что это сделали сечевые стрелки. Балбачан хотел нашу армию подарить Деникину.

В Кременчуге нас повели в баню… Впереди шагали бунчужный и гармонист… Они как-то смешно раскачивались в валенках… Когда мы подошли к бане, уже помылись казаки 1-го куреня (в баню все шли с оружием) и, мерно покачивая штыками, запели:

Ми гайдамаки,

всі ми однакі..

Ми ненавидим пута й ярмо.

Ішли діди на муки,

підуть і правнуки,

ми за нарід життя своє дамо…

«За народ?..» Много ещё было телят, которые думали, что мы идём за народ. Я тоже думал, что мы идём за народ… Что большевики – шовинисты. Особенно возмущало, когда нас за то, что мы говорим на своём языке, обзывали буржуазными лакеями. А низы нашего полка были большевистские… Потому-то он и был самым боевым из всей петлюровской армии и большевики обычно не выдерживали нашей штыковой атаки… Потому-то нас и не жаловал самый любимый полк Петлюры, Мазепинский полк… Несколько раз доходило почти до боя с мазепинцами, у которых мы срывали погоны. Потому мы и не отступали через Киев. Потому и не приезжал никогда в наш полк Петлюра, уверенно чувствовавший себя только среди мазепинцев и сечевых стрелков…

Из Кременчуга мы двинулись на бронепоезде в разведку в направлении Полтавы. Было тяжело и страшно сидеть в вагонах и ждать смерти. Ведь кругом партизаны – и каждую минуту нас могут отрезать от Кременчуга. Мы сидим в вагоне, настроение у всех жуткое. А один казак рядом со мной так жалобно и занудно матерился и ныл, что я не выдержал и сказал: «Да замолкни ты. Тут и без тебя тошно…» А он всё ноет… И было противно смотреть на его искажённое страхом, потное лицо.

Бунчужные нашей и 9-й сотни были большевистскими агитаторами. Бунчужный 11-й сотни, невысокий и русоволосый, говорил: «Не ныть надо, а дело делать». Чувствовалось, что вот-вот все схватятся за оружие и начнут бить старшин. Сотенный Глущенко опередил нас. Он выхватил свою кубанскую шашку и, размахивая ею, стал орать:

– Не желаю быть за сотенного у бандитов!

Хлопцы ещё не были к этому готовы, безоружные, мы кинулись от него врассыпную, но в дверях застряли. Бунчужный нашей сотни встал в дверях с винтовкой и спокойно ждал. Куренной Линевский успокоил Глущенко, и тот его послушал. Когда мы приехали в Кременчуг, наши бунчужные исчезли: был отдан приказ арестовать их, но они, узнав об этом заранее, исчезли.

ХL

Знаменка. Февраль 1919 г.

Несколько дней мы стоим в Знаменке. Нас со всех сторон окружили красные… Григорьев нам изменил, перешёл на сторону красных… Его штаб на сахарном заводе… Оттуда его броневик стал бить по Знаменке. Наш курень в заставе. Цепь наша движется вперёд. Лес. Ночь. Наш броневик отвечает на далёкие залпы… Григорьев бьёт по путям, идущим на Цветково, хочет разбить рельсы…

Мы идём, потихоньку пересвистываясь, чтобы не потерять связь друг с другом… И вот кромешную тьму бесшумно и жутко пронзила ракета… Мы снова вышли на железнодорожное полотно. На левом фланге началась стрельба… Мы послушно упали на колени и приготовились… Стрельба как началась, так и кончилась. Оказалось, что на нашу цепь наскочила конная разведка, и во время перестрелки убит выстрелом в голову один наш казак, а у одного из конников нашей пулей сбило шапку… По этой шапке мы потом узнали, что это была разведка нашего полка…

Наутро мы должны наступать на сахарный завод, где стояли григорьевцы. Ходили слухи, что григорьевцы не готовы к бою, что они только пьют да гуляют… Мне не верилось. Я слышал грозу, которую доносил ветер из-за леса. Я слышал, что григорьевцы идут…

От будки машиниста к нам в пульман был проведён телефон.

Броневик наш смело и решительно выскочил из-за леса… У завода дымил вражеский броневик, а сбоку, словно мошкара, григорьевцы. Увидев нас, они быстро-быстро побежали назад… Пулемётчик ухватился за ручки пулемёта, но он не работал…

И тут начали лупить по нам.

Снаряды, как ветер, шумели над нашими головами, и с каждой минутой мы всё отчётливее понимали, что прицел берётся всё точней. Мы присели… Невозможно даже голову высунуть… Ехать вперёд нельзя, рельсы уже разбиты…

– Назад!

– Назад! – кричим мы все… Телефон испорчен, а броневик идёт вперёд, туда, где снаряды бьют прямо по рельсам, и видно, как шпалы черно, вразброс летят в небо… Наконец машинист услыхал команду, и броневик медленно, под ураганным огнём, стал отходить…

– В цепи!

Казаки выскочили и побежали, а я сказал куренному, что плохо себя чувствую, что у меня болит живот, и остался на броневике. Я испугался…

Но мне стало стыдно перед самим собой, и я, взяв две коробки пулемётных лент, понёс их к цепям… Шёл я по выемке сбоку рельсов… Враг бьёт… раз – по броневику, а три – по цепи, раз – по броневику, а пять – по цепи…

Передо мной, справа, словно чья-то гигантская рука с силой швырнула на рельсы кучу разбитого шлака… Взрыв… Я упал и чуть не сломал себе шею… Поднялся…

Но уже надо было с коробками идти, нет, бежать назад, потому что казаки и старшины с округлившимися, вытаращенными, полными ужаса глазами бежали обратно…

– Отступай!..

Угрюмо и подавленно, под огнём противника мы стали отходить. Враг бил по дыму… Хорунжий повернул пушку дулом вниз и начал стрелять по рельсам. Григорьевцы нас обходят, может, уже обошли… Они хотят отрезать нам дорогу на Цветково… И пока на станции переводили стрелку, во мне всё звучали слова:

Силой прекрасной, могучею…

Силой прекрасной, могучею…

От нетерпения и страха, что мы не успеем проскочить, я не мог устоять на месте…

Стрелку перевели, и мы быстро тронулись…

Когда мы поравнялись с селом, оно находилось слева от нас, всё было там черно от григорьевцев… Мы боялись, что они уже положили где-то на рельсы пироксилиновые шашки… Но броневик летит… Видно, как вышли из хат девчата. Глядят, лузгают семечки… Под огнём врага, присев в своём броневике и не отвечая на выстрелы, мы…

Проскочили…

Смотрим назад… А за нами быстро-быстро мчится состав нестроевой части. И так хочется, чтоб он проскочил. Ведь там деньги, обмундирование, раненые казаки…

Снова смотрим назад… Но мчится только паровоз, а состава нет. Григорьевцы не успели подложить пироксилин под паровоз, но под вагоны успели, а может, гранатами разбили сцепку…

Второй курень выгрузился и после нескольких атак выбил григорьевцев из села… До самого сахарного завода бежали григорьевцы… Полк весь проскочил… Только деньги григорьевцы всё же отбили.

Когда казаки второго куреня после первой неудачной атаки удирали к эшелону, из одного двора выбежала бабуся и стала их ругать…

На станции Цветково или на какой-то другой ближайшей к ней станции наш пьяный сотенный начал стрелять прямо в толпу и ранил какого-то штатского в бедро, просто так, ни за что.

В Христиновке в стороне от нас шла стрельба с броневиков, но мы в бою не участвовали.

Через Жмеринку мы проскочили под видом эшелона сыпнотифозных (на вагонах мелом было написано: «Сыпной тиф»), хотя ни одного больного тифом у нас не было. Мы смеялись, играли в карты и пили спирт, разводя его водой.

Пьяный коптер даёт мне кружку спирта. Я спрашиваю:

– Разведён?

– Разведён, разведён…

А в кружке-то не видно. Я залпом выпил, и как внутри всё загорится… будто кто-то начал рвать множеством раскалённых железных когтей желудок и кишки… Я проходил когда-то в сельскохозяйственной школе (на ст. Яма): если купоросное масло или азотную кислоту разводить водой, то сила их слабеет. Я быстро стал пить воду, много воды. Полегчало.

Каким бы пьяным я ни был, я всегда оставался тихим, смирным, только плакал украдкой по своему селу и Констанции… И мне было неприятно, когда пьяные казаки начинали разоряться, драться и орать так, что их приходилось связывать.

ХLI

Проскуров. 15 февраля 1919 года.

Вечер. Старшины сказали, чтобы мы не раздевались и были наготове. Нас хотят разоружить.

И пасмурным утром, когда закричали: «К оружию», – я в башмаках на босу ногу выбежал последним. Туман. С правой стороны перед нами – пивной завод. Напротив в низине залёг враг. Это восстал против нас за власть Советов наш 15 белгородский конный полк.

На правом фланге началась стрельба… В деле – пулемёты, орудия, гранатомёты…

Мы ещё не получили приказа стрелять… Мне не страшно, но только всё напряжено, мои нервы натянуты до отказа, как струны на гитаре… Уже и не нужно, а кто-то их всё подтягивает и подтягивает… И кажется, меня вот-вот разорвёт…

И вот мы открыли огонь… Пулемёт рядом со мной строчил так яростно, что аж лента выскакивала из коробки. Кто-то из наших стал бросать гранаты…

– В атаку!

Когда мы добежали до вражеских позиций, там не оказалось никого, лежали только трупы казаков…

Один из них, к которому я подбежал, был ещё жив. Рядом с его головой чернела воронка от разрыва гранаты… Из головы текла кровь, с губ слетели слова:

– Не убивайте… я ж такой, как и вы…

Это были казаки, украинцы, наши…

Старшины агитировали большевиков-украинцев не воевать против нас, ведь мы говорим на одном языке и мать у нас одна – Украина…

Большевики не слушали их и били нас в хвост и в гриву, пародируя слова нашего гимна (мотив которого, кстати, на фоне кошмарного отступления казался мне действительно похоронным):

– Ще не вмерла Украіна, а тільки смердить…

И стали приводить к нам казаков из необученной части белгородского полка, захваченных на станции, которые никакого отношения к восстанию не имели, и расстреливали за моей спиной…

Белгородские казаки все были в полушубках. Их раздевали до белья и по приказу куренного Коломийца расстреливали. Командиром полка был тогда Маслов.

Расстреливали добровольцы. Они брали у расстрелянных не только одежду, но и часы, ножички… Один сказал: «За что вы нас расстреливаете? Мы ведь такие же, как и вы…»

А второй, когда его раздели и сказали: «Беги!» – перекрестился и закричал: «Спаси меня, матерь божья!..»

– Спасёт, мать е… – ответил гайдамака и выстрелил в затылок казаку.

Мне было неприятно смотреть, как пулей сносит почти полголовы. Это так неэстетично… Ну ладно была бы просто дырочка, как от японской пули. Японцы культурнее нас… А то лежит расстрелянный на снегу, а голова его, как ломоть арбуза, странно вгрузает в снег…

Мимо меня повели расстреливать кавалериста. Он в длинной шинели невозмутимо и задумчиво шёл на смерть, и только шпоры его одиноко позванивали…

Мы идём дальше. Наступаем на белгородские казармы…

Залегли в цепь. Позиция плохая. Вокруг лишь чистое поле.

Позади меня лежат расстрелянные, и я всё отодвигаюсь в сторонку, чтоб не лежать напротив расстрелянного.

Да. Когда мы смяли цепь белгородцев, был ещё туман, и за углом заводского забора показался казак с винтовкой и в полушубке. Мы думали, что это наш, и зовём его к себе, машем руками… А он робко и нерешительно остановился, потом побрёл к нам. Дозорные подошли к нему. Он покорно отдал им винтовку. Они его раздели и расстреляли…

Ах! А я ж махал ему рукой…

Лежим.

И вот прямо на нас быстро мчится туча… чёрная и грозная.

Конница.

Враг наступает…

На левом фланге, у кургана, стоит полковник и командует:

– Прицел двадцать четы-ы-ы-ри…

И когда левая рука моя тянется к прицельной рамке… «Беги!» – кричит моё тело… Но все лежат, не убегают, и я вжимаюсь, прикипаю к снегу, вытянув готовые к стрельбе руки…

Это пушечный дивизион врага переходил на нашу сторону. Они поставили на путях позади нас батарею и стали бить по казармам… Но первые два раза – видимо, по ошибке – ударили по нашим цепям. Гильза от снаряда едва не сделала меня безногим…

Наступаем…

Так же, как и в Лозовой…

Только перед нами с распахнутыми окнами грозно молчат казармы. Мы идём… В трёх шагах следом за нами с карабинами в руках идут старшины…

Нервы мои больше не напряжены, они как струны на расстроенной балалайке, всё во мне сникло, мне страшно. Ведь позиция ужасная, казармы над нами… Думаем, это нас подпускают поближе… Странно, почему враг так спокоен… Но мы идём.

Потом с криками «Слава!» бежим в атаку на… уже покинутые казармы.

Во дворе – лишь выстроенные в одну шеренгу те, кто остался сдавать оружие.

Если бы не саботаж старшин, белгородцы бы разбили нас. Всё произошло с молниеносной быстротой. За стенами залпы по расстреливаемым, казаки выносят из казарм оружие, а белгородский старшина стоит у дерева, ковыряет носком хромового сапога снег и, изображая спокойствие, задумчиво смотрит на нас. Правда, его никто не тронул.

Из боевых трофеев я взял только русско-украинский словарь Курило. Носков мне не досталось. Старшины говорили, что это евреи сагитировали белгородцев. Говорили, что казаки первого куреня поклялись у знамени денег не брать, а только резать. Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую… голытьбу. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали. Был один казак, который знал еврейский язык. Он подходил с товарищами к закрытым дверям и обращался к перепуганным жителям по-еврейски. Ему открывали…

Одной гимназистке воткнул между ног штык…

А расстреливали так: стреляют, но чтобы не насмерть, дадут залп и бегут наперегонки к ещё живым людям и хватают то, что перед залпом каждый наметил себе из одежды на своей жертве…

Один старый еврей перед залпом сказал:

– Вы меня убьёте, а из моего пупа выйдет пять мстителей. Стреляйте мне в глаз, а не в пуп…

Грянул залп, и еврей, почти перерезанный пулями пополам, упал…

Все казаки целились ему в живот…

Когда вели толпу пленных белгородцев и штатских на расстрел, я видел, как возле конвойных бегал, крича и ломая руки, наш кавалерист. Его стенания разрывали мне душу. На глазах конвойных дрожали слёзы.

Это был кавалерист нашего полка, а среди тех, кого вели на расстрел, находился его родной брат… Старшины были неумолимыми. Я долго смотрел вслед этой толпе смертников, на несчастную фигуру кавалериста, который, плача, бежал за ними…

Я снял лохматую гайдамацкую шапку, залитую кровью украинской и еврейской голытьбы, надел французскую каску и стал санитаром…

Утром окровавленные стены словно всё ещё гудели криком «Русский?» и собаки лихорадочно и жадно долизывали кровь на тротуарах… Мы расположились в белгородских казармах. На кухне на чёрных досках ещё сохранились записи мелом о продуктах, о их количестве. Главный врач полкового околотка не взял бы меня из строевой части, но я стал читать ему свои русские (я писал по-русски) стихи, и он взял меня.

Город вот-вот восстанет… Объявлена мобилизация. Казаки отправились за мобилизованными по сёлам. Оттуда шли. А рабочие держались на улице группками. И я видел и слышал, как комендант города (инициатор погрома), глядя на них, покусывал свои длинные усы и злобно хрипел:

– То-ва-р-ри-щи…

Город вот-вот восстанет… Селяне ждут, что с ними поступят так же, как в Проскурове, где вырезали пять тысяч евреев (я узнал только теперь от т. Фельдмана[11]11

Фельдман – очевидно, речь идёт о переводчике, сотруднике Наркомата иностранных дел Украины, с которым В. Сосюра был знаком в Харькове.

[Закрыть], что шестьсот. Он грустно сказал мне: «Дело не в количестве…»).

Пошли слухи, что регулярная армия красных наступает вся на лошадях и с ручными пулемётами у каждого красноармейца.