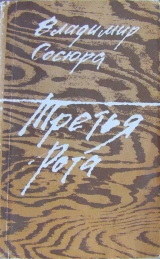

Текст книги "Третья рота"

Автор книги: Владимир Сосюра

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 20 страниц)

ХLVI

Я вновь брежу Констанцией. Она снится мне каждую ночь. Ведь я скоро буду дома и увижу её. Я всё декламировал Шевченко:

Коли зустрінемся ми знову,

Чи ти злякаешся, чи ні?

Якее тихее ти слово

Тоді промовила б мині?

Меня посылают в Донбасс для общественной работы. Из Елисавета до Харькова я ехал четырнадцать дней. Возле «Новой Баварии» я не выдержал, оставил эшелон и пешком добрался в Харьков. В Донбасс поезд шёл быстро. Было радостно и тревожно на душе. Не верилось, что я вновь увижу милое, родное село, его кривенькие плетни, о которых я боялся мечтать, потому что вокруг было столько смертей…

В Лисичем поезд стоял долго. Была ночь, и я пошёл по знакомой дороге к своей станции. Это недалеко – полторы версты. Скрипел под ногами снег, как тогда, как прежде, когда я, влюблённый, ходил в Лисиче. За поворотом засветились огни завода. Они приветливо добежали по рельсам ко мне, и почему-то стало страшно. Неужто я дома? Голова как пустая. Все мысли исчезли. Я хочу поймать хоть одну, но не могу. Наконец поймал, и меня затопила радость возвращения. Когда входил в село, кончилось представление в рабочем клубе, и я увидел знакомых хлопцев. Во время моего отъезда на фронт хлопцы эти были мальцами, а теперь они выше меня, многие женились и даже имеют детей.

Шёл домой по Красной улице. Как и прежде, мигал огонёк в маленьком окошке нашей мазанки. Я постучал в дверь.

– Кто там?

– Володька.

Дверь быстро открылась, и крик «Володька!» слился в один безумно радостный вой. Мать была у соседки, её позвали, и она с плачем упала мне на плечо. Когда я ещё только подходил к дому, мне сказали про смерть брата. Я очень плакал по нему. Мать рассказывала, какой он был уже большой, даже не умещался на сундуке. Он первым получил моё письмо с фронта. А ведь думали, что уже я убит. Мать отслужила по мне панихиду. Олег умер от тифа. Я обещал привезти ему с фронта галифе, – но он не дождался. А ему так хотелось галифе – синие с золотым кантом. Брат рассказывал мне, какой он был сильный. Ещё маленьким лупил хлопцев, а когда подрос, его боялось всё село и любили все девчата. Когда он умер, к гробу принесли много венков и слёз…

Махно ещё не ликвидировали, и через наше село проходили банды. Коммунаров было мало, и они прятались от махновцев в трубах. Мать делала самогон, а я выливал его. Она плакала и говорила:

– Нет того Володи. Умер наш Володя.

А я в рваной шинели и в латаных штанах вдохновенно пел «Мы кузнецы» и по ночам с винтовкой бежал по тревоге. Мать говорила:

– Вон другие коммунисты, что приехали с фронта… у них и галифе, и деньги, а ты как был босяком, так босяком и остался.

Я успокаивал её, говорил, что скоро все станут жить хорошо, не только мы одни. А в село привозили изрубленных кооператоров и коммунистов. Я лежал в тифу в заводской больнице, и из окна было видно часовню, куда каждый день приносили мертвецов. Я думал – скоро и меня туда понесут.

После каждого приступа я выписывался и рассказывал хлопцам на улице о боях, а они, кучками, с раскрытыми ртами слушали, пока меня не начинал ломать новый приступ, и я снова ложился в больницу. Это был последний тиф. Я почти умирал, а тут ещё мать приходила и плакала, жаловалась, что им нечего есть, просила, чтобы я написал ей записку в кооператив. Она хотела надеть мне на шею крестик, но я отказался. Мне снились попы, восстания – собственно, это был бред. Сердце билось часто, и я с нетерпением ждал, когда оно перестанет биться так часто, и всё просил врача послушать мне пульс… Через семь дней после того, как я выписался из больницы, меня «в порядке боевого приказа» вызывают в Лисический партком и дают назначение. А по сёлам убивают партработников, и бандиты на той стороне Донца зовут перевозчика. По железной дороге вокруг села всё время ходит броневик. Меня посылают по служебным делам в Бахмут.

Бахмут… Неужели я увижу Констанцию? Это же моя вечная мечта среди крови и смерти. Стоял апрель, и я, бледный, смуглая смерть в шлеме, ехал к своей мечте.

Констанции не было дома, она работала в губнарпросе секретарём соцвоспитания. Её отец набивал папиросы. Я так много хотел ему сказать, но почему-то сказал только: «Дайте закурить». Он дал мне папиросу и стал говорить о политике, о том, как большевики гоняли его на принудительные работы. Но обо всём этом он рассказывал весело, незлобиво. Брат Коти, Броня, был в армии. Я пошёл в губнарпрос. Нашёл комнату соцвоспитания, открыл дверь и у стены с левой стороны увидел за столом Констанцию.

– Здесь тов. Рудзянская?

Она обернулась, взглянула на меня, хотела что-то сказать и запнулась. Я был словно мёртвый. Подо мной не было пола, не было и стен вокруг… Мне казалось, когда я увижу Котю, то упаду от счастья. Мне даже снилось это, вот иду я к Котиному крыльцу, а на нём стоит она. Подхожу к ней и падаю у её ног лицом вниз. Лежу и молчу и только слышу, как сладко и тяжело бьётся моё сердце. Поднимаю голову, а на крыльце стоит не Котя, а её отец. Я спрашиваю:

– Где Котя?

– Она уехала за Полярный круг.

Но сейчас, наяву, я не упал, а только покачнулся и казался себе лёгким-лёгким, как пёрышко. Мы вышли с Котей в коридор, но не могли говорить, только смотрели друг на друга и вздыхали. Потом я приходил к Коте и, когда разговаривал с её отцом, всё смотрел на неё так, как в ту весну 18-го года, а она просила, чтоб я не смотрел на неё так, и почему-то лицо её становилось бледным. Я был так счастлив, что ничего не замечал и не хотел замечать. Котя показывала мне, какие у неё маленькие туфли. Действительно, у неё были крохотные туфельки. Но я и до сих пор не знаю, почему она прятала от меня свои ноги, когда была босая, ещё тогда, весной 18-го года…

Меня, как неправильно демобилизованного, латыши снова взяли в армию, и медицинская комиссия дала мне месячный отпуск на поправку здоровья после тифа. Я хотел использовать это время в Москве, познакомиться с литературным миром и остаться там.

Однажды Котина мать сказала мне, что Котя хочет поговорить со мной. Мы вышли из хаты. Шли по той же Магистральной улице. Котя порывалась что-то сказать мне и не могла. Потом она грустно и несмело показала мне свою правую руку, а на ней, на пальце, обручальный перстень, которого я до сих пор совершенно не замечал. Такой я был глупый и счастливый. И странно, я спокойно принял это, только стал каким-то пустым, и жизнь сразу почернела. В этот день я уезжал, и мы с Котей долго бродили по какому-то пустырю. Я, будто сонный, водил её взад и вперёд, кружил, колесил, и она покорно шла за мной, только была бледная, бледная. Мне надо было уходить, и я остановился с ней у ворот. И вот нахлынули слёзы. Они нахлынули с такой силой, что я не выдержал и заплакал. Я долго оплакивал свою мечту. Мне было жаль, безумно жаль, что три года на фронтах, в огне и тревоге я нежно грезил об этом человеке. Сквозь рыдания я говорил ей об этом, а она стояла мраморно-холодная. Я плачу и говорю:

– Дай я тебя хоть на прощанье поцелую.

А она не хочет…

Я плачу и говорю:

– Ну дай я поцелую хоть волосинку…

А она не хочет…

Ох, как горько я плакал по своей умершей любви…

Она говорила, что уже поздно, что я никогда не забуду и не прощу её… Она не хочет бросать мне, как собаке, «объедки»…

Она говорит:

– Идите…

– Ты же уверяла когда-то, что где бы я ни был, ты будешь следить за мной и придёшь ко мне… Когда ты его разлюбишь, ты придёшь ко мне?

Она долго молчит, потом тихо и глухо говорит:

– Приду… Идите…

– Ну скажи хоть «иди».

– Иди…

И вот я иду по грязной улице и плачу, плачу… Чтоб прохожие не заметили моих слёз и рыданий, я согнулся и спрятал лицо в шинель…

Поезд отошёл от станции, и страшно и тоскливо закричал гудок… Я ехал словно в пропасть… Я же коммунар… Моя жизнь принадлежит коллективу… Но в бездне моей муки потонули и коллектив, и коммуна. Мне совсем не хотелось жить. Не было стимула. В вагоне ехал труп… И в последний момент, когда казалось, что сердце разорвётся от боли, надо мной, над моим заплаканным и помертвевшим лицом нежно склонилось лицо Ольги. Тёплые глаза под лохматой шапкой лучились добротой, а губы её, красные незабываемые губы, говорили о счастье, что не всё ещё потеряно для меня… И мне стало легче…

ХLVII

Харьков… Апрель, юность, солнце, надежды…

Я иду с товарищем Пионтек[20]20

Речь, видимо, идёт о жене И. Ю. Кулика Люциане Карловне Пионтек – украинской писательнице, погибшей в годы сталинских репрессий (1937).

[Закрыть], которую знал ещё по Одессе.

Она ведёт меня в библиотеку-читальню ЦК КП(б)У. Мы вошли в тихую комнатку, где на диване в синем костюме сидел маленький человечек с рыжей бородкой Христа, похожий на западного рабочего, и читал газету.

Товарищ Пионтек попросила меня почитать ей свои стихи.

Я читал ей свои русские стихи, а маленький синий человечек читал газету, не обращая на нас никакого внимания.

Я спросил Пионтек:

– А вы понимаете по-украински?

– Да.

И я стал читать ей «Расплату».

Я читал, а наш сосед, отложив газету, внимательно слушал, пока я не кончил. Потом он поднялся с дивана и подошёл к нам. Это был товарищ Кулик[21]21

Кулик Иван Юлианович (настоящее имя-отчество – Израиль Юдольевич; 1897–1937, литературные псевдонимы – Р. Ролинато, Василь Роленко) – украинский писатель, партийный и государственный деятель. Погиб в годы сталинских репрессий.

[Закрыть].

– Кто вы такой, товарищ? – спросил он меня.

Я сказал.

И Пионтек попросила товарища Кулика отозвать меня из армии как молодого поэта, подающего надежды.

И товарищ Кулик, завагитпропа ЦК КП(б)У, отозвал меня через «Учраспред» ЦК из армии.

Пока оформляли мой отзыв в распоряжение ЦК, я, как командированный с периферии военный политработник, был устроен в «Красной гостинице» и имел много свободного времени.

В редакции газеты «Вісті»[22]22

«Вісті» – украинская республиканская газета («Известия ВУЦИК»), выходившая в Харькове и Киеве. В 1941 г. была объединена с газетой «Коммунист».

[Закрыть] я познакомился с товарищами Коряком[23]23

Коряк Владимир Дмитриевич (1889–1939) – украинский критик, стал жертвой сталинских репрессий.

[Закрыть] и Блакитным[24]24

Блакитный Василь Михайлович (настоящая фамилия Элланский; 1894–1925) – украинский писатель и общественный деятель.

[Закрыть].

Коряк – маленький и остроносый, в длинной кавалерийской шинели, перебивал меня восторженными возгласами, когда я читал ему «Расплату».

Он благодарил меня за «красивые переживания» и говорил:

– Где вы были? Мы так давно ждали вас в украинской литературе… Нам приходится печатать такую ерунду!

– А вы этой ерунды не печатайте, а печатайте меня, – наивно ответил я ему.

Читал я Коряку и свои русские стихи о любви, о травах, о шахтах и – сквозь воспоминания и разлуки с родным посёлком – о «сладком дыме завода».

Коряк посоветовал мне написать об этом же по-украински.

На следующий день я принёс ему «Красную зиму».

Хотя город и взял меня в свой сладкий плен, но мне всё снились зелёные, напоенные ароматом трав берега Донца, реки моего смуглого мальчишества, знакомой мне с раннего детства.

Отшумел суетный день. Я вернулся в гостиницу.

Из мебели в номере были кровать, стол, стул и платяной шкаф с зеркалом. Вот с этим шкафом и связано рождение «Красной зимы».

Я стоял перед зеркалом, из которого на меня смотрел смуглый юноша, и вдруг словно растаял в тумане, исчез в зеркале, и вместо себя я увидел трудную, грозную и радостную дорогу моей молодой жизни…

Я вспомнил свои первые трудовые шаги, друзей своих, с которыми делил и радость и горе, румяных чернобровых девчат и то, как радостно приветствовали революцию колонны рабочих-шахтёров, а я, опьяневший от счастья, шёл в этих колоннах и целовался с такими же, как я…

Вот тревожно и грозно гудит заводской гудок, и этот железный и долгий крик туго и властно бьёт по нервам и зовёт, зовёт…

В небе рвутся и тают дымки шрапнели, словно беззаботные тучки, но из них летит смерть…

Мы с винтовками в руках бежим к заводу по улицам, заполненным звуками пулемётных очередей, на бой за власть Советов…

Дороги, дороги, дороги…

Снега, эшелоны, кровь…

И наконец, словно сказочная жар-птица, в радостных руках миллионов – Победа!

С тысячами таких же, как и я, возвращаюсь в село.

Меня тяжело поразила смерть брата Олега, который так и не дождался меня с фронта с галифе для него, о котором он наивно мечтал, работая на заводских колымагах. Ему было семнадцать лет.

Печаль и радость слились в моей душе в драгоценное воспоминание, которое вылилось в песню и стало «Красной зимой»…

Я смотрел в зеркало и пел и плакал, пел и плакал… О форме я не думал. Она сама возникла из лирического половодья, заливавшего мою душу…

Я не писал, а создавал поэму.

И когда я кончил, то ощутил такое счастливое опустошение, которого никогда больше не чувствовал ни до, ни после «Красной зимы».

Все: и композиционное построение, и лирико-эпический сюжет с нарастанием лирической струи, его кульминация и спад, мелодика в построении словосочетаний, образы – всё это родилось из пережитого и передуманного, как дитя первой любви, в солнечном движении чувства, беременного мыслью…

Слова, как монисто на нитку, нанизывались на мотив и сливались с ним, чтобы стать песней моей, нашей революционной юности…

На следующий день я отправился к Василю Блакитному. Он куда-то шёл с товарищем, спускаясь по лестнице. Там же, на лестнице, я дал ему рукопись поэмы. Он глянул на первые строки, и сразу же его глаза счастливо и сине засияли…

– А хорошо… Смотри-ка! – восхищённо воскликнул он, обращаясь к товарищу, и прочёл то место, где «шикують злидні нас юнак до юнака…».

У поэмы ещё не было названия, и Блакитный взял его из самого текста: «О не забуть мені Червону ту зиму!» Он посоветовал назвать поэму «Красная зима».

Меня назначили инструктором прессы при ЦК КП(б)У.

Конечно, инструктор прессы из меня был никудышный, я только бродил по оживлённому Харькову, жадно впитывал своим юношеским сердцем его жизнь, мечтал и мысленно, без бумаги, сочинял стихи.

Поэтическая лаборатория и сейчас у меня в голове. Я перечёркиваю и правлю строчки стихов в уме, а не на бумаге, а когда выливаю образы на бумагу, то ни зачёркиваний, ни исправлений уже не бывает. Конечно, иногда я правлю и зачёркиваю и на листе, но, как правило, поэтическая лаборатория у меня в голове и в сердце. Я записался в марксистский кружок при агитпропе ЦК.

Старый большевик товарищ Икс, который вёл этот кружок, как-то сказал всем, показывая на меня (я любил задавать вопросы, и эта привычка осталась у меня с детства до седых волос):

– Судя по вопросам этого товарища, у него знаний на профессора, только они у него неорганизованны.

И он рассказывал нам, как нужно систематизировать приобретённые знания, раскладывать их в голове «по полочкам».

Чудесным человеком был наш дорогой и незабвенный товарищ Икс.

Его спокойное, мудрое лицо и добрый взгляд из-за стеклышек пенсне стоят передо мной как пример огромной самодисциплины, дееспособности и организованности.

Но недолго я был инструктором прессы.

Между прочим, моё инструкторство показывает, сколь чутка и прекрасна большевистская партия. В лице тт. Пионтек, Кулика, Коряка, Блакитного она, как мать, поняла мою душу поэта, почти не приспособленного к жизни человека, и давала мне всяческие поблажки, «цацкаясь» со мной, как говорили мои враги, на протяжении многих лет и поднимая меня доброй рукой, когда я падал сердцем на острые камни жизни.

Великая партия. Если бы я верил в бога, то молился бы тебе, так я люблю тебя и склоняюсь перед тобой, я, твой смуглый сын, которому ты помогла до седых волос сохранить детскую душу и юную песню, что живёт только тобой, моя партия, моя гениальная мать!

Оргбюро ЦК, в лице товарища Гордона, назначило меня членом оргбюро Всеукраинского пролеткульта, куда вошли товарищи Захар Невский, Рыжов, Коряк, Пилипенко[25]25

Пилипенко Сергей Владимирович (псевдонимы – Сергей Слипый, Плуготар и др.; 1891–1943) – один из основателей литературной организации «Плуг». Был редактором газет «Большевик», «Известия», «Коммунист», «Крестьянская правда», выходивших на Украине.

[Закрыть] и Василь Блакитный, Миша Майский[26]26

Майский (Булгаков) Михаил Семёнович (1889–1960) – один из организаторов пролеткультовской группы «Гарт».

[Закрыть] и Хвылевой[27]27

Хвылевой Николай Григорьевич (настоящая фамилия Фитилёв; 1393–1933) – украинский писатель. Покончил с собой после ареста и ложных обвинений б «контрреволюционной деятельности» ряда своих друзей и единомышленников.

[Закрыть].

Мы стали работать вместе в доме на Московской, 20, где я часто принимал участие в литературных вечерах.

Там я познакомился с Хвылевым.

Он сразу же захватил меня своей любовью к жизни и поэзии.

В кожаной куртке и кепке, а потом, позже, в шинели из врангелевского, или, точнее, из английского, сукна, в седой смушковой шапке ещё с империалистической войны, невысокого роста, быстрый в движениях, чернобровый и зеленоглазый, он очаровал меня своей завораживающей индивидуальностью.

Только что-то в моём подсознании восставало против его воли.

Я из деликатности соглашался с ним, мол, да, надо писать верлибром, а приду домой – и пишу ямбом.

Это повторялось не один раз, я соглашался с ним на словах, на деле не соглашался.

Наконец Хвылевому это надоело, и он махнул на меня рукой.

Он: «А ты, Володя, себе на уме!»

Я: «А что ж ты думаешь, Коля, что я под твоим умом?»

Так Хвылевой и не перекрестил меня в свою поэтическую веру.

Тогда же (это был 1921 год) приехал из Галиции в Харьков Валериан Полищук[28]28

Полищук Валерьян Львович – украинский поэт. Погиб в годы сталинских репрессий.

[Закрыть], синеглазый красавец с вкрадчивыми манерами, которые особенно действовали на девушек, с улыбочкой – себе на уме.

Его огромная эрудиция поражала меня.

Да ещё солнечная бодрость.

Только не нравился мне натуралистический биологизм в его поэзии, но отдельные стихи и некоторые места больших поэм меня восхищали.

Хвылевой любил повторять из Полищука:

«Котра година, товарищу?»

«Друга».

I далі пішла

сіра смута дороги

під ноги…

Или: «Нема Нікандрика, нема…» – про брата Валерия.

И были две сестры, Лика и Лёля, обе они влюбились в Валерия, и он их обеих любил.

Странно?

Но это так.

С Лёлей до Валерия у меня была любовь. Но когда я шёл от неё, то чувствовал себя после её ласк так, словно по мне проехал с грохотом и звоном трамвай.

Я знал, что это не любовь, но ничего не мог с собой поделать, её глаза были такие мистические, потаённые… Она всегда их так томно, по-восточному щурила. И ещё она околдовывала меня песней:

Это было на радостном юге,

в очарованном мире чудес,

где купается розовый лотос

в отражённой лазури небес.

И вот туда приходила купаться красавица-египтянка Радонис. Однажды высоко над ней пролетал орёл. Увидел своим острым орлиным взором туфельки Радонис и украл одну из них. Пролетая над садами Мемфиса, резиденцией фараона, он уронил туфельку красавицы в сад властителя Египта. Фараон, разглядывая туфельку, влюбился в Радонис и приказал её отыскать.

Розыск окончился благополучно.

И царицею стала Радонис,

и любима была потому,

что такой ослепительной ножки

не приснилось уже никому.

Лёля пела эту песню на мотив «Слышен звон бубенцов издалека».

Потом я узнал автора этой песни, собственно, этого стихотворения. Это была любимая поэтесса Игоря Северянина Мирра Лохвицкая.

И ещё я узнал, что Лёля щурит свои тёмные египетские глаза не потому, что у неё такая мистическая душа, которая высвечивает её сливоподобные глаза, а потому, что она близорука.

И чары развеялись.

Я разлюбил Лёлю.

А тут явился Полищук – пришёл, увидел, победил.

Лёля безоглядно влюбилась в Валериана, одержала победу над своей сестрой и стала его женой.

Из пролеткульта ничего не вышло. Он так и умер, не родившись.

Но перед смертью он захотел моими зубами укусить Маяковского.

Это было в русском драмтеатре, который находился тогда над Лопанью.

Приехал Маяковский, чтобы выступить в этом театре.

Мне, в порядке пролеткультовской дисциплины, было поручено выступить с негативной критикой Маяковского.

Я согласился.

Но они не знали, как я любил его.

И вот вечер.

Маяковский приехал и выступал (то ли мне так запомнилось, то ли показалось) в театральной шапочке, огромного роста, внешне резкий и беспощадный в борьбе со своими оппонентами.

А я смотрел в его глаза и видел, что он совсем не такой, каким хотел казаться. Глаза у него были грустные и добрые, добрые, полные невысказанной нежности к людям, в его глазах я словно видел свою душу.

После чтения стихов, вызвавших громовую бурю аплодисментов, началось обсуждение прочитанного и вообще – поэзии Маяковского.

Маяковский – гигант физический и гигант поэтический – расправлялся со своими врагами как со щенками.

И вот на сцену в меховой шубе лезет прямо через рампу старый и однозубый (между прочим, прекрасный человек) член оргбюро пролеткульта Рыжов.

Маяковский с высоты своего гигантского роста, расправившись с очередным своим ненавистником, спросил Рыжова, полувылезшего уже на сцену:

– И ты туда же, детка?!

И Рыжов испуганно попятился назад, так и не выступив против Маяковского.

Тогда дали слово мне.

Я спросил Маяковского:

– Вы были на фронте?

– Был.

– Я ещё никогда не читал и не слышал такой потрясающей поэзии. В её гигантских образах и могучем ритме чувствуется железная поступь Революции. Вы – великий поэт. Разрешите пожать вашу руку.

И он, взглянув на меня добрыми, человечными глазами, утратившими свою остроту от запала полемики, протянул мне руку, которую я бережно пожал.

А потом пролеткультовцы говорили, что «Сосюра целовал ноги Маяковскому».

Товарищ Блакитный, как редактор газеты «Вісті» (тогда она была «Вісти», а не «Вісті», как потом), позволил мне жить на чердаке редакции, где когда-то, ещё до революции, была церковь Юзефовича, редактора газеты «Южный край», переоборудованная позже под клуб.

Зимой здесь было очень холодно, и меня спасала меховая шуба, которую я впервые в жизни купил на гонорар за поэму «1917 год».

В той бывшей церкви я жил и писал стихи, и туда ко мне приходила Лёля с её мистическими глазами, в которых я так горько разочаровался, когда узнал, что их мистичность не что иное, как близорукость.

В этой же церкви у нас проводились литературные вечера, на которые приходили все, кто любил украинскую литературу. А таких было много и становилось всё больше.

После суда «над пролетарскими поэтами» клуб наш в церкви проработал недолго.

Масштабы расширились, и литвечера перенесли в Крестьянский дом на площади Розы Люксембург.

Хвылевой благодаря своей притягательности и огромным знаниям русской и украинской литературы (по сути, он был, как и я, учеником великой русской литературы, наших классиков и народа) собрал вокруг себя целую плеяду молодых прозаиков. Он перешёл на прозу после своего сборника стихов «Досвітні симфоніі».

Его соратниками немного позднее стали Панч[29]29

Панч (Панченко) Пётр Осипович (1891–1978) – известный украинский прозаик.

[Закрыть], Вражлывый[30]30

Вражлывый (Штанько) Василий Яковлевич (1903–1938) – известный украинский писатель.

[Закрыть], Копыленко[31]31

Копыленко Александр Иванович (1900–1958) – известный украинский писатель.

[Закрыть], Яновский[32]32

Яновский Юрий Иванович (1902–1954) – известный украинский писатель.

[Закрыть] (духовно, он жил в Киеве), Пидмогильный[33]33

Пидмогильный Валерьян Петрович (1901–1937) – известный украинский писатель. Погиб в годы сталинских репрессий.

[Закрыть] и другие.

Можно сказать, и Головко[34]34

Головко Андрей Васильевич (1897–1972) – один из зачинателей советской украинской прозы.

[Закрыть]. И на всех них лежала печать его гениальности.

Я считаю, что Хвылевой, как художник, как поэт в прозе, – основоположник украинской советской поэзии, особенно в своих ранних произведениях. Это моё личное мнение, и я его никому не навязываю.

Первый мой сборник «Стихи», изданный Государственным издательством Украины (печатался в Сумах), рецензировал В. Коряк, а потом приветствовал М. Доленго[35]35

Доленго (Клоков) Михаил Васильевич (1896–1982) – украинский поэт, литературный критик, известен и как талантливый ботаник.

[Закрыть]: «Золотой грустью веет от поэмы «Красная зима».

А потом, в 1922 году, когда вышел второй мой сборник «Красная зима», его приветствовал сын моего бессмертного учителя Ивана Яковлевича Франко Тарас Франко: «Удивительным волшебством веет от сборника молодого поэта».

Он предостерегал меня от футуризма Семенко[36]36

Семенко Михайло (Михайль) Васильевич (1892–1937) – украинский поэт-футурист.

[Закрыть], и правильно, как я потом понял.

Я не любил его расшатанных ритмов не верхарновского типа, но там, где он становился более-менее организованным ритмично и остроумным, он мне нравился.

Как-то я зашёл в редакцию «Вісті» в кабинет редактора.

На месте Блакитного сидел симпатичный брюнет с острыми, жгуче-чёрными глазами, маленький и сосредоточенный.

Я его спросил:

– Вы Семенко?

А он мне:

– А вы Сосюра?

Так мы с ним познакомились.

Он мне как молодому поэту советовал не очень считаться с литературными авторитетами, мол, дело не в том, сколько книжек вышло у писателя, а в том, что он дал нового, в чём его оригинальность. Между прочим, он советовал мне рифмовать: «корова» и «театр».

Первый его совет я принял, а второй – нет.

Я работал в литературном отделе Наркомпроса (лето), где выходил журнал «Червоний шлях», редактором которого был т. Коряк.

В очередном номере «Червоного шляху» я прочитал новеллы Мамонтова[37]37

Мамонтов Яков Андреевич (литературные псевдонимы – Я. Лирницкий, Я. Пан; 1888–1940) – украинский драматург, театровед.

[Закрыть], и одна из них меня сильно возмутила. В ней было такое место: «Спит обманутое село, засыпанное снегом и прокламациями…»

Я сказал т. Коряку:

– Как вы могли напечатать такую новеллу?! Это же настоящая контрреволюция! Я пойду в ЦК.

Товарищ Коряк испугался и стал оправдываться, что, мол, его не было в Харькове, что номер вышел без него, и т. д.

Я пожалел тов. Коряка и в ЦК не пошёл.

В очереди за скудным обедом для сотрудников Наркомпроса я познакомился с Копыленко.

Его удивило, что в очереди я что-то бормочу. Я сказал ему, что шёпотом сочиняю стихи, в очереди стоять долго, а я не люблю терять времени.

Копыленко познакомил меня с Сенченко[38]38

Сенченко Иван Ефимович (1901–1975) – известный украинский прозаик, начинавший литературную деятельность как поэт.

[Закрыть].

Насколько первый был живым, эмоциональным, любящим литературу всей своей распахнутой навстречу солнцу и ветрам жизни душой, настолько молчаливым и сосредоточенным был второй, плотно сбитый, русый человек.

Они жили на Журавлевке, и я часто приходил к ним. Мы делились духовной пищей, а они ещё и подкармливали меня вкусной гречневой кашей.

О юность! Полная солнца и надежд юность!

И что там гречневая каша, голодные пайки, холод и недостаток в одежде, если тебе принадлежит весь мир! Милая моя жертвенная и героическая юность…

Поскольку политическое образование у меня было слабенькое, брошюрного характера и немного военно-политкурсантского, я знаком был лишь с основными принципами марксизма, больше руководствовался классовым инстинктом, поэтому я поступил в Коммунистический университет им. Артёма.

Ректором был (о радость!) т. Скворчевский, которого я очень любил, и он меня тоже, как поэта.

Экзаменовал меня профессор Яворский; его, по выкраденной фотографии, разоблачила как австрийского жандарма жена, с которой он разошёлся.

Он меня спросил:

– Как вы считаете, это хорошо, что на земле идёт классовая борьба?

Я ответил:

– От того что я скажу, хорошо это или плохо, классовая борьба не прекратится. Это закон жизни нашего времени, объективный закон, не нуждающийся в моих оценках.

Я был принят в Артемовку.

Только мне не понравилось, что профессор Яворский сказал обо мне, что я «чудесный материал». Какой я материал? Я человек!

В Артемовке преподавал профессор Рожицын, одновременно работавший и в ЦК.

Он прославился необычной и дикой для меня лекцией: «Красота – это контрреволюция», и во время диспута по ней разбил в пух и прах всех своих оппонентов.

Мне странным казалось, как это он проповедует, что красота – контрреволюция, а сам любит цветы и имеет очень красивую жену.

А когда в ЦК он проверял девушку, которая хотела поступить на работу секретаршей, то сказал ей:

– У вас некрасивый почерк!

И вот Валентин Сергеевич Рожицын читает нам, студентам, лекции по истории культуры, а когда дошёл до Пушкина, я запиской спрашиваю его: «Почему Пушкин писал по-русски?»

Все или большинство студентов грохнули раскатистым хохотом, мол, какой идиотский вопрос.

Но Рожицын сказал:

– Товарищи! Здесь не до смеха. Вопрос очень серьёзный. Информирую. Пушкину гораздо легче было писать по-французски потому, что он думал по-французски. А по-русски он писал потому, что был под влиянием народного творчества: няня.

Профессор развеял мои последние сомнения. Дело в том, что после моего перехода как поэта с русского языка на украинский, я не нравился многим студентам. Они упрекали меня, считали это чуть ли не национальной изменой, называли меня украинским националистом.

Я говорил им, что писал бы по-русски, если бы родился в России, ведь я знаю только литературный русский язык, а народного не знаю. Без знания же народного языка писателем, каким я хочу стать, не станешь.

– А Гоголь? – говорили мне студенты.

– Так Гоголь тем и велик, что своим знанием народного украинского языка обогатил русскую литературу, – говорил я.

Но это студентов не устроило.

Один из них сказал мне:

– Зачем ты сменил королевскую флейту на сопилку?

Я запальчиво ответил:

– «Сопилка» мне дороже тысяч королевских флейт!

И вот с помощью т. Рожицына я отбросил в сторону свои сомнения и окончательно перешёл на украинский язык.

Конечно, задавал я вопрос т. Рожицыну для студентов, которые, как и я, очень любили т. Рожицына.

Я прекрасно знал, что в семье Пушкиных, как и во всех русских дворянских семьях, французский язык господствовал как бытовой.

Мне хотелось устами профессора ответить студентам на их великодержавные упрёки.

Учился я хорошо. Учительница русского языка даже освободила меня от слушания её лекций.

А вот экономгеография и всякие финансовые дела мне никак не давались, и я завидовал девушкам и хлопцам, которые в этих вопросах чувствовали себя как рыба в воде.

Мне очень понравилась одна студентка. Она была очень красива. Красота её была украинской, нежной, некрикливой – правильные черты лица, тонкие крылатые брови и длинные ресницы, за которыми сияли карие солнышки её чудесных, глубоких, как счастье, глаз.

Это была Наталья Забила[39]39

Забила Наталья Львовна (1903–1985) – известная украинская детская писательница, поэтесса.

[Закрыть].

Я писал ей любовные записки и однажды попросил в записке прийти ночью на кладбище, где молодёжь часто устраивала романтичные свидания.

Кладбище было рядом с Артемовкой.

Но Наталья не пришла. Вместо неё должны были прийти её муж, студент Артемовки, Савва Божко[40]40

Божко Савва Захарович (1901–1947) – украинский писатель.

[Закрыть], и Иван Кириленко[41]41

Кириленко Иван Ульянович (1903–1939) – украинский писатель.

[Закрыть], но, как потом рассказывал мне Кириленко, побоялись, решив, что у меня есть оружие.

А оружия у меня не было.

Конечно, я не знал, что у Натальи есть муж, да ещё такой циник и донжуан Савва Божко.

Правда, донжуан он был примитивный, как сельские парубки-куркули или русские купчики: «Моему-де праву не препятствуй!»

Но дело не в том, просто по натуре я был схож с Натальей, а в Савве её, очевидно, привлекла его эмоциональная первобытность, сила и напористость, которых во мне не было.

Я был нежен и робок, и даже Наталья часто читала мне марксистские нотации за мою расхлябанность и неприятие определённых догм, в которые она свято, по-начётнически, верила, не вдумываясь в них, не представляя их в движении, в связи с жизнью.

Но ведь мы были молоды, и каждый по-своему молился марксистскому богу.