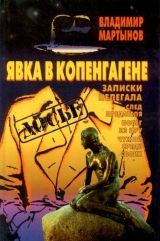

Текст книги "Явка в Копенгагене: Записки нелегала"

Автор книги: Владимир Мартынов

Жанры:

Cпецслужбы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)

И снова Москва

Наш крутой переулок с давних пор облюбовали киношники, и довольно часто здесь ведутся съемки. Светят юпитеры, ревет дизель, цокают копыта лошадей, идет по улице Валерий Золотухин, который снимается в фильме «Человек с аккордеоном».

Позвали В. E., чтобы он посмотрел, как мы устроились. Он принес нашу старую расписку десятилетней давности о том, что мы впредь обязуемся избегать встреч с иностранцами. Заставил нас расписаться еще по разу, поставив новую дату. «Для порядку, – деловито сказал он. – Документ есть документ».

Стали искать работу. Все оказалось не так просто, как мы это себе представляли. Переводов почти не было. Походил по редакциям, где могли бы пригодиться мои знания языков, побывал в Институте Латинской Америки, принимал меня даже сам С. Микоян. Но везде я получал отказ. Оказывается в Москве в то время был избыток переводчиков, что-то порядка десяти тысяч, включая синхронистов. Хотел было устроиться завхозом в Комитете защиты мира, но там мои биографические данные (исключение из партии и пр.) не понравились, и мне дали от ворот поворот. Тогда я устроился бригадиром в отделе вневедомственной охраны. В мои функции входили контроль и проверка работы вахтеров и сторожей, для чего требовалось поздно вечером посещать обслуживаемые объекты. Зарплата – мизер.

«Веста» обратилась в бюро по трудоустройству.

– А почему вы, собственно, не работали все это время? На что вы существовали? – спросила ее крупногабаритных форм чиновница.

– Мой муж получает военную пенсию. На нее и жили все это время.

– Муж мужем, а сами вот вы не работаете уже почти четыре месяца. Значит, вы тунеядствуете. Принесите справку из домоуправления о том, что вы проживаете на средства мужа, – потребовала она.

В домоуправлении дали идиотскую справку о том, что жена проживает на средства мужа, справку со штампом, печатью и подписью самого начальника ЖЭКа, для чего пришлось потратить полдня. А между тем в Москве в то время насчитывалось около ста тысяч неработающих бездельников.

Вооруженная справкой о том, что она не тунеядка, «Веста» снова пошла в бюро по трудоустройству, где ей дали направление в школу воспитательницей младший классов. В школе она никогда не работала, воспитывать детей, среди которых было много детей иностранцев, оказалось делом далеко не простым, а главное, работа эта была ей не по душе.

Я вскоре понял, что вневедомственная охрана, состоявшая из старичков пенсионеров и студентов, была не для меня, и в начале года уволился. Стал пробовать переводить короткие рассказы кубинских писателей, два из которых были даже напечатаны в журнале «Иностранная литература» в январском номере за 1984 год.

В 1984 году умер Ю. В. Андропов. Вся Москва хоронила его. Огромная очередь двигалась по направлению к Колонному залу Дома союзов. Хоронили человека, который пытался удержать огромную страну от сползания в пропасть, но не успел.

Генсеком избрали смертельно больного Черненко, полагая, что при мудром коллегиальном руководстве партии лидеру не обязательно быть таким уж здоровым. Его было по-человечески жаль, когда он зачитывал по бумажке какую-нибудь речь или обращение. Руки его дрожали, ему не хватало дыхания. Казалось, что он вот-вот упадет.

Случайно мы узнали, что умер и наш дознаватель, В.Е.

Как-то по весне, проходя мимо огромного здания Дома политпросвещения, мы увидели в окне, выходящем на Трубную площадь, объявление: «Требуются уборщицы, кондиционерщики, сантехники, столяр».

– А ты не хотел бы поработать столяром? – спросила жена. – Хотя бы временно, пока не найдешь себе другую работу.

На следующий же день я пришел в отдел кадров ДП, где заполнил анкету. В графе «партийность» отметил, что беспартийный. В графе «имел ли партийные взыскания»– не имел, поскольку беспартийный не может иметь партийные взыскания. Думаю, что меня вряд ли приняли бы на работу даже столяром, напиши я всю правду. Ведь учреждение, куда я поступал, было сугубо партийным, и не просто партийным, а идеологическим центром всей Москвы, и там не место людям, изгнанным;из партии. Таким, образом, я стал столяром, в обязанности которого входило практически все, что требовало ремонта как по столярной, так и по слесарной части, все, что касалось эксплуатации здания. Кое-что я, конечно, знал и умел, но ко многому приходилось приглядываться, благо напарником моим оказался довольно неплохой столяр, любивший, как и все столяры и маляры, регулярно «заложить за галстук».

Через месяц после моего поступления на работу в ДП сюда же удалось устроить в «Весту» на скромную должность, связанную с буфетным обслуживанием проводившихся в ДП мероприятий.

В конце октября мой непосредственный начальник по имени Тигран позвал меня в свой кабинет.

– Нынешнему коменданту Большого конференц-зала уже далеко за семьдесят, пора уже ему сидеть на печке. А тебе эта должность подойдет, ты – военный, вот и будешь, хоть и невелик, а все-таки начальник.

Тигран был, в общем, неплохой малый, гроза уборщиц, которых он безжалостно гонял, и, как я позднее убедился, поделом. Он вникал в суть дела, хотя порою и был горяч по-кавказски, невзирая на лица, и это ему вскоре стоило места.

Меня смущало, не подвергнут ли меня проверке. Ведь странно: бывший подполковник ГБ, знает языки, бывал за границей и – беспартийный. Такого не бывает. К тому же одно дело – работать столяром, другое– комендантом зала, где нередко бывают даже члены Политбюро. Но, видимо, одно то, что я в свое время принадлежал к ГБ, возымело свое действие. Ибо когда я пришел к заведующему посоветоваться в отношении предложенной мне должности, он, номенклатурное лицо, член бюро горкома, оказался на высоте, сказав мне примерно следующее: «У нас тут многие с партбилетом в кармане не заслуживают звания коммуниста: карьеристы, лентяи, неумехи, пьяницы. Мы видели, как ты работал эти семь месяцев, и довольны твоей работой, поэтому заступай в должность и работай, пусть тебя ничего не смущает».

Итак, я стал комендантом. Под моим началом оказалось пятнадцать уборщиц, по-старому– техничек, пожилых и молодых (пожилые прирабатывали к пенсии, молодые – из-за малых детей).

Зал до моего прихода охранялся прапорщиками КГБ из охраны горкома, которые контролировали входы и зону президиума, где располагались спецпрезидиум для высокопоставленных гостей, а также спец-гардероб, спецподъезд и спецлифт.

Перестройка

Апрель 1985 года вихрем ворвался в страну. Новый лидер внес немало перемен в жизнь страны и нашего политического учреждения в частности. Прежде всего конечно же великолепно организованная кампания борьбы за трезвость. По этому поводу созывались многотысячные партхозидеологические активы, учредительные собрания общества трезвости. В стране под флагом борьбы за трезвость закрывались ликеро-водочные заводы, вырубались виноградники. Было созвано и у нас учредительное собрание общества трезвости всея Москвы. Заседание вел неотразимый в своем красноречии академик Овчинников, тот самый, кажется, который приложил руку к уничтожению идеи создания ценнейшего биологического препарата – «голубой крови», полностью заменяющий плазму. В выступлениях приводились леденящие кровь цифры жертв алкоголизма, травматизма, дебильных детей.

В Доме политпросвещения было проведено общее профсоюзно-производственное собрание, на котором принято решение, что перестройка не пойдет на пьяную голову, а поэтому необходимо всем поголовно вступить в общество трезвости, уплатив вступительный взнос, и прекратить потребление спиртного на рабочем месте. Резким диссонансом прозвучала громкая реплика одной уборщицы, произнесенная сварливым тоном: «Пили и пить будут!»

Ко мне подходил парторг с вопросом о вступлении в общество трезвости. «Не могу, – отвечал я. – Я выпиваю. По праздникам и между ними».

6 октября 1987 года Б. Н. Ельцин встречался с дипломатическим корпусом в Малом зале ДП. В Доме в то время уже ходили слухи о его предстоящей отставке. В фойе Малого зала была развернута большая выставка о Москве (архитектура, искусство, торговля, промышленность и т. п.). В зале на пятьсот мест были оборудованы кабины для синхронного перевода. Начальство моталось из угла в угол, сдувая пылинки и переставляя цветочки, позабыв, однако, о главном: предупредить, как это делалось обычно, Мосэнерго о проводящемся ответственном мероприятии, чтобы по какой-либо причине не было сбоя в электроснабжении ДП. Тем более, что выставка, как это позднее выяснилось, потребовала дополнительного освещения с помощью мощных ламп.

Перед самым началом я сидел на ступеньках покрытой ковровой дорожкой лестницы своего зала, ведущей в фойе, наблюдая через окно, как одна за другой подходили к подъезду Малого зала черные лимузины с флажками всех стран, аккредитованных в стране. Вот подошла «Чайка» Б. H., он со спутниками поднялся на крыльцо центрального подъезда, где его встречало руководство Дома. Площадка перед Домом опустела. Все гости вошли в зал. И как раз в этот момент я увидел, как вдруг погасли огни в фойе Малого зала. «Наверное, встреча началась и, они решили притушить свет в фойе», – только и успел подумать я, как вдруг из центрального подъезда, прыгая через две ступеньки, пулей вылетел наш главный энергетик К. и, развевая полами пиджака, припустился к электрощитовой, которая находилась на Трубной площади с противоположной стороны Дома. За ним стремглав, мчались дежурные электрики. Пробежав стометровку в олимпийском темпе, они один за другим исчезали за углом. «Что-то произошло», – подумал я и направился по переходам в зону Малых залов.

А произошло буквально следующее. Едва Б. Н. вошел в зал, как погас верхний свет и осталась гореть лишь пара плафонов аварийного освещения. Одновременно погасли огни в фойе, подсветка выставки, обесточились кабины синхронного перевода. Сидевшие там переводчики запаниковали. Но ни гости, ни сам Б. Н. ничего этого не заметили, так как нерастерявшиеся киномеханики, мгновенно уловив ситуацию, запустили заранее подготовленный для демонстрации документальный фильм о Москве, который длился ровно двадцать минут. А в это время в щитовой шла борьба не на жизнь, а за… престиж. Нельзя было подводить Б. Н. Нельзя было ударить в грязь лицом перед собравшимися иностранными дипломатами. На двадцатой минуте, благодаря компетентности К., неисправность была устранена. К тому времени фильм закончился, и встреча с дипломатами была продолжена. Бее находившиеся в зале, в том числе и Б. H., так ничего и не заподозрили, восприняв как должное показ документального фильма, который и намечался к показу, но только в конце встречи. Когда Б. Н. по окончании мероприятия был поставлен в известность о ЧП, он, помрачнев, коротко бросил управделами Ч.: «Разберитесь!»

На следующий день товарищ Ч. пришел разбираться. Было созвано общее профсоюзное собрание Дома. Перед началом собрания разнесся слух о том, что Ч. пришел, чтобы лично объявить об увольнении зам. зава по административно-хозяйственной части С. и главного инженера Дома М., сделав обоих, как это у нас водится, козлами отпущения.

Однажды в октябре 1990 года, придя утром на работу в Дом, я, как всегда, задержался у нашего довольно богатого киоска «Союзпечать», где милейшая Валентина Васильевна подала мне мой обычный «джентльменский набор», состоявший в тот день из нескольких газет и журналов, в числе которых оказался и молодежный еженедельник «Собеседник» за номером 42, выходивший обычно по четвергам. «Собеседник» дает много интересного для молодежи, смело публикует сенсационные материалы, и покупал я его по просьбе дочери. До эпохи перестройки и гласности такие материалы никогда опубликованы не были бы. Таким образом, на волне гласности ко мне в руки попал материал, имеющий к нам, я имею в виду себя и жену, самое непосредственное отношение. Этот материал круто изменил нашу судьбу.

Придя в свой крошечный кабинет, я полистал газеты, затем сходил на планерку к руководству, выполнил ряд служебных поручений, обошел свое хозяйство и перед обедом снова взял в руки «Собеседник», рассеянно полистал. В глаза бросилось интервью, взятое спецкором «Собеседника» Ольгой Белан в Лондоне у некоего Олега Гордиевского, нашего бывшего сотрудника разведки, перебежавшего на Запад якобы в багажнике машины одного британского дипломата. Прочитал статью. Оказывается, этот Гордиевский в соавторстве с англичанином Кристофером Эндрю написал книгу под названием «КГБ. История внешнеполитических операций от Ленина до Горбачева», которая стала бестселлером на Западе. Обе фамилии были мне совершенно незнакомы. Читаю дальше. Выпустив эту книгу, Гордиевский вышел из тени неизвестности, в которой пребывал больше пяти лет. Ведь нигде его имя до этого не упоминалось: ни в нашей, ни в зарубежной прессе, ни по радио «Свобода», которое мы более или менее регулярно слушали. Взглянул на фотографию, где предатель обнимает своих маленьких детей, двух девчушек. Оказывается, он бежал еще в июне 1985 года, обведя вокруг пальца нашу контрразведку, которая к тому времени уже держала его под «колпаком». «Молодец, – подумал я, – как он все это профессионально проделал! Может, ему кто-то из своих шепнул, как Филби в Бейруте, вот он и дал деру. Похожий случай. Ну удрал так удрал, черт с ним! Не он первый, не он последний…» У предателя, оказывается, в Москве осталась жена и двое малых детей, и он вдруг затосковал по ним и хочет, чтобы они приехали к нему в Англию.

«А чего их, собственно, держать? – подумал я. – Пускай бы себе ехали, скрасили бы жизнь своему папаше-беглецу. К тому же он наверняка приговорен у нас к «вышке», и вместо того, чтобы сидеть и помалкивать, видите ли, книжки пишет и жену с детьми требует. Ну не нахал ли?!»

И вдруг в статье промелькнуло слово «Дания». Так, так… Да, он работал в Копенгагене в середине шестидесятых годов… Стоп! Я еще раз глянул на фотографию и обомлел: с фотографии на меня в обрамлении двух прелестных малышек смотрели глаза того самого связника Центра, который выходил к нам на явку в июле 1967 года, когда мы ехали домой в отпуск. Ну да… То же худощавое лицо «редькой вниз», слегка вислый нос. Черт меня побери, если это не он! Это он тогда взял наши подлинные документы, выдав нам взамен матросские книжки, с которыми мы и поднялись на наше судно. Это он нас подвозил в район порта. Он даже немного поиграл с нашей двухлетней дочуркой, назвав ее девочкой-нелегалкой. А может, не он? А если все же не он? Совпадение обстоятельств? Дома жене ничего пока не сказал. Ночью почти не спал.

Наутро я по наитию взял «Комсомольскую правду». И снова там о Гордиевском. Одна статья написана все той же Ольгой Белан, другая – неким Васильевым. Здесь уже привязка была полной. Дания. 1968 год. Ввод войск в Чехословакию. Он, сотрудник разведки, звонит домой жене, выражает свое возмущение в связи с этой акцией. В расчете на то, что британские или датские спецслужбы запишут этот его разговор. (Это он так говорит. В действительности все было иначе.) Хорошо, даже если и так, даже если они и прослушали этот его телефонный разговор. Значит, он сам себя подставил? Значит, намерение предать у него еще тогда созрело? А может, еще раньше? Ведь он говорит, что начал работать на англичан с 1974 года. Врет. Британцы работают быстро и решительно, подчас грубо. Вряд ли стали бы они столько времени держать его на длинном поводке. Они наверняка его завербовали. А может, вначале сработала сама датская разведка? Да, именно завербовали! По всей вероятности, году этак в 1969–1970, не позднее, его вербанули. Теперь-то мы знаем в деталях, как это было. Это был всего лишь классический пример вербовки. Он говорит, что причины у него были сугубо идеологические, а никакие не шкурные, что он борец против тоталитарного режима. Это чтобы в эпоху перестройки посимпатичнее выглядеть перед своими соотечественниками! Мол, смотрите, какой я борец за свободу и права человека! Вы там боролись по-своему, а я вот тоже, по-своему. Я – политический боец, и я внес свой вклад в разрушение социалистической системы. И мне стыдиться нечего. Вон и Кузичкин тоже просит, чтобы с него сняли ярлык предателя, что он-де тоже любит Россию и боролся против коммунистического строя таким вот своим собственным путем. Да, это выглядит куда как красивее, нежели слыть просто предателем. Уж очень им этого не хочется – быть предателем. Одно дело – идеологический борец, совсем другое – предатель, изменник Родины. А то, что заложил своих коллег-товарищей, разрушил их карьеры, поломал судьбы – так это не в счет. Это– издержки производства. К потерям в разведке, наверное, следует подходить по-философски: есть победы, есть и поражения. На войне как на войне. Одни нелегалы возвращаются домой на белом коне, другие– на неприметной серой лошадке, и то слава Богу говорят, что хоть ноги унесли. Это – в нашем случае. О таких стараются и говорить поменьше или вообще, по мере возможности, их замалчивать и не замечать вовсе. Да мы и сами не очень-то стараемся высовываться: заповедь на всю жизнь.

Итак, после двух статей в «Комсомолке» мне стало ясно, что мы тогда, в 1972 году, были правы и что наша версия о предательстве, похоже, полностью подтвердилась.

Придя домой, я дал жене почитать обе газеты со словами: «Наш дорогой и горячо любимый «крот» наконец-то нашелся».

– Ну и что ты об этом думаешь? – спросила она, прочитав обе статьи.

– Думаю, что эта Ольга Белан ответила на вопрос, мучивший нас столько лет. Вот он, милый «кротик», – сказал я, указывая на фотографию Гордиевского с детьми. – Ты же знаешь, что у меня неплохая зрительная память. Я его подлую рожу сразу узнал. Это он переправлял нас в Копенгагене в 1967 году, и через его руки прошли наши основные документы.

– Но ведь он бежал еще в 1985 году. Почему же наши до сих пор молчали?

– А что им было сказать, если они его прошляпили? Не сейчас, нет. Тогда, еще в 1972 году, когда мы им говорили, что в наших рядах завелся «крот». Они тогда провели трехмесячную проверку и, по-видимому, закрыли дело. Вот и думай: то ли у него был могучий единомышленник, тщательно его прикрывавший, то ли наша контрразведка оказалась не на высоте, если позволили ему в течение еще целых тринадцати с половиной лет громить наши тылы; то ли это было очередное проявление обычного партийного идиотизма по схеме: «если в наших рядах предателей нет то их и быть не может».

А как насчет коллектива, который всегда прав? Мы в 1972 году столько раз говорили, что у нас сидит «крот», так они только в 1985 году его, можно сказать, взяли, да и то дали возможность удрать.

– А эта Ольга Белан, дай его Бог крепкого здоровья и долгих лет жизни. Хоть и жалостливую статью она написала, пожалела предателя, его жену, детей. Нас-то никто не пожалел. А других, кого он предал? Небось тоже кое-кто с детьми был. А агентура из числа зарубежных друзей? Ужас! Смотри-ка, какой элитный мальчик, этот Гордиевский: папа– шишка в МИДе, старший брат– нелегал. Умер, правда. Может, и его он заложил? Сам закончил МГИМО. Разве такого могли в чем-то заподозрить? Это как раз тот случай, когда «жена Цезаря вне подозрений».

– Ну, хорошо. Но ведь ты с нашими встречался уже летом 1987 года, когда просил пересмотреть пенсию. Они ведь уже все знали о Гордиевском?

– А помнишь, что наш приятель М. сказал нам еще в 1972 году? «Даже если и обнаружится, что вас кто-то предал, вам об этом никогда не скажут». Видишь, он был прав. И не сказал бы, если бы не эта Ольга Белан.

– И что ты собираешься делать со всем этим?

– Я думаю, что надо сесть и написать письмо.

– Кому, Крючкову?

– Думаю, начальнику нашего управления. Правда, я не знаю, кто там сейчас у руля.

– Да какая разница? Кто бы там ни был, тебя туда вызовут, всыпят как следует и выставят за дверь. Ты что думаешь, они признаются, что этот Гордиевский пас предал? На твоем месте в письме я бы об этом факте даже не стала бы упоминать.

– А я так и сделаю. Завтра же сяду и напишу.

Но ни завтра, ни послезавтра письмо так и не было написано. Мы провели не одну ночь без сна, прежде чем я наконец сел и написал письмо, адресованное начальнику управления.

Со ссылкой на статьи Ольги Белан и Васильева о Гордиевском в «Собеседнике» и в «Комсомольской правде» я выразил в этом письме свое мнение об участившихся случаях измены Родине в нашей разведке, а также о явных недостатках в деле подбора кадров: слишком много «элитных мальчиков», за счет которых в основном происходят факты предательства. Молодые люди из элитной среды всеми правдами и неправдами рвутся за рубеж, и мало кого волнует вопрос о том, какая же от них будет отдача. Один из них, Лялин – генеральский сынок – чего нам стоил! Будучи оперработником лондонской резидентуры, он перешел на сторону противника в 1970 году, вследствие чего из Великобритании было выслано 105 человек, в основном работников нашей резидентуры. Теперь вот Гордиевский… В своем письме я умолчал о том, что я опознал его по фотографии в «Собеседнике».

Письмо опустил в почтовый ящик приемной КГБ на Кузнецком мосту.

Прошли Октябрьские праздники. Позвонили из нашей службы, договорились встретиться по поводу письма. На встречу к нам домой пришли два товарища. С одним из них я уже встречался летом 1987 года по поводу пересмотра пенсии. Вопрос тогда был решен положительно, и пенсию я стал с, тех пор получать 100 процентов.

Вручив «Весте» букет красных гвоздик, товарищи сообщили о том, что реакция начальника управления на мое письмо была крайне положительной. Поговорили о том о сем, о нашем нынешнем положении. О Гордиевском речь не шла, хотя оба они понимали, чем было вызвано мое письмо.

Через неделю мы снова встретились. Те же два товарища. По-видимому, при обсуждении более или менее важных вопросов необходимо участие, по крайней мере, двух представителей службы, чтобы избежать каких-либо кривотолков в будущем.

– Мы вам официально заявляем, – сказал старший из офицеров, – что нами с полной достоверностью доказано, что ваш арест в октябре 1970 года произошел вследствие предательства Гордиевского, который летом 1967 года выходил к нам на явку в Копенгагена. Он ознакомился с вашими основными документами, вскрыв конверт, в который вы их положили.

– Но… это уже точно установлено? – спросила «Веста».

– Да. Агентурные данные не оставляют никаких сомнений.

– Но ведь в своей книге он утверждает, что начал работать на английскую разведку лишь в 1974 году.

– Врет. Когда он начал работать на них точно, мы пока не знаем, но перед вашим арестом он выдал еще одну пару наших нелегалов. Они тоже были с детьми. Им удалось уйти и вернуться домой. По-видимому, начало его предательской деятельности можно отнести к концу 1968-го – началу 1970 года. Может, и раньше.

Мы конечно же находились под впечатлением от всего сказанного. Решили-таки сказать нам всю правду. А столько лет молчали! Бежал-то он еще летом 1985 года, а сейчас– конец 1990-го. И если бы не гласность– единственное и, пожалуй, самое важное достижение горбачевской перестройки, то вряд ли статья милейшей Ольги Белан в «Собеседнике» когда-либо увидела свет.

– Скажите, а вы опознали его по фотографии в «Собеседнике»? – спросил старший из пришедших.

– Разумеется. У меня неплохая зрительная память.

– Уважаемая «Веста»! – Оба встали. Мы тоже. – Разрешите вернуть вам вашу награду– медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Это была та самая медаль, которую «Весте» торжественно вручили летом 1970 года, когда она приезжала домой, и которую отобрали на памятном заседании парткома в ноябре 1972 года.

– Товарищ «Вест»! В 1967 году вы были награждены юбилейным знаком «50 лет ВЧК– КГБ». Разрешите вручить его вам.

С этими словами старший товарищ вручил мне коробочку, внутри которой был значок в виде карающего меча на фоне щита. На встрече также были переданы грамоты и медали «За безупречную службу», датированные еще до 1971 года и хранившиеся по сию пору в сейфах службы.

– Все ограничения на общение с иностранными гражданами с вас снимаются. Вам предоставляется право поездок за рубеж.

Последнее касалось моей просьбы пересмотреть наложенные на нас ограничения в отношении общения с иностранцами, так как в Доме политпросвещения намечалось создание совместной советско-итальянской компании, и общение с иностранцами стало бы неизбежным. Впоследствии, в связи с известными политическими событиями, эта идея отпала.

– У вас теперь все будет в порядке. Мы сейчас думаем, как улучшить ваше положение. Кроме того, как вы смотрите на то, чтобы принять здесь у себя корреспондента газеты «Труд» для интервью? Дело в том, что о последствиях предательства Гордиевского еще нигде у нас не писалось. А последствия эти налицо, хотя в книге своей он об этом помалкивает, заявляя, что сотрудничать с англичанами начал с 1974 года, то есть через несколько лет после вашего ареста, пытаясь тем самым создать себе алиби. Может быть, после публикации он как-то отреагирует.

На следующий день пришел корреспондент В. Б. Головачев, в сопровождении товарища Алексея, который уже приходил к нам. Мы работали дня на два-три.

– Но ведь это уму непостижимо! – возмущался корреспондент, обращаясь к товарищу Алексею, когда мы дошли до того места, когда нас исключали из партии и выдворяли из Москвы. Товарищ Алексей, присутствовавший во время всего интервью, молчал.

– Ну, почему. Все в духе того времени, эпохи, в которой мы с вами жили. Служба, парторганизация считали что поступили с нами вполне справедливо, поскольку в тюрьму нас не посадили, в звании не понизили, не судили… Разве это мало? Потом, наша версия о предательстве тогда, в 1972 году… Она ведь была фактически труднодоказуемой, а вот породить взаимное недоверие в разведывательной службе могла. А вся разведка строится все же на доверии. Иначе как работать? Без доверия?

– А машина у вас есть? – спросил в конце интервью корреспондент.

– Ну что вы, какая там машина! – рассмеялись мы в ответ. – Переезд туда, в город H., и обратно, учеба «Весты» в институте, урезанная пенсия, нищенская зарплата в институте, две девочки… Какая уж тут машина? Да и не очень-то нужна она нам. К нам в деревню можно добраться только на танке, да и то в ясную погоду.

9—10 января 1991 года в газете «Труд» был опубликован очерк, основанный на нашем интервью, откуда, на наш взгляд, выпала весьма существенная деталь: ни слова не было сказано о нашей версии о предательстве, с которой мы пришли в 1972 году. Версии, которая бумерангом обернулась против нас самих и которая подтвердилась Лишь через тринадцать лет, в июнё 1985 года, когда Гордиевский бежал на Запад в багажнике машины резидента британской разведки в Москве.

При встрече с нашими товарищами, а также при работе с корреспондентом мы неоднократно высказывали свое мнение о том, что семью Гордиевского задерживать в стране не следовало бы, что они за него не в ответе и что лучше было бы для международного престижа страны разрешить им выехать. И чем раньше это будет сделано, тем лучше. Мы также позволили себе выразить наше недоумение по поводу приглашения Крючковым Гордиевского в Прагу.

Осенью 1992 года в Лондоне побывал наш репортер Матвей Ганапольский, тот самый, который в «Бомонде». Ему удалось взять интервью у Гордиевского. До этого он категорически отказывался это делать, а сейчас вот Дал. То ли воссоединение с семьей повлияло. то ли «хозяева» позволили, но на этот раз он согласился дать интервью известному репортеру Российского телевидения.

Интервью это под названием «Предатель?» («Приговорен к смертной казни») прошло по первому каналу Останкино в понедельник 7 декабря 1992 года в программе под названием «Новая студия» представляет «Пресс-клуб». Узнав от товарища П. о содержании «Пресс-клуба», мы пришли туда, в Дом актера. Надо же было послушать, что скажет этот Гордиевский. А сказал он дословно следующее (что само по себе нам показалось довольно занятным):

Матвей Ганапольский: Вот сидит передо мной, как классифицируется, живой изменник Родины, приговоренный… ну к чему-то там., и приговор…

Олег Гордиевский: До сих пор…

М. Г.: До сих пор… А вы считаете, что это будет снято? Вообще, как вы сами относитесь к этому факту? Вот, глядя на себя как бы со стороны… Понимаете? Вон он ушел…

О. Г.: Да. Дело в том, что вы, может быть, не знаете хорошо мою историю. Но ведь очень много перебежчиков взяли и ушли. Поссорились с женой, поссорились с начальником, какие-нибудь другие сложности. Кто-то много пил и, в общем, попал в неприятность… Они взят и ушли. К сожалению, таких случаев много. А я не взял и ушел. Я был ведь секретным агентом британской разведслужбы в КГБ в течение одиннадцати лет! И работал одиннадцать лет на грани… все время балансируя между свободой и тюрьмой, между жизнью и смертью. И когда я кончил это балансирование в 85-м году… КГБ меня поймал! КГБ меня разоблачил!.. Я был в Лондоне. Они узнали о том, что я был агентом британской разведки, они заманили меня в Москву, подвергли меня допросу. И потом начали со мной игру, как кошка с мышкой: пустили меня ходить по улицам Москвы, все время ожидая, что я сделаю, с кем я там буду встречаться, кого буду просить о помощи и что я там еще буду делать.

М. Г.: Но… вы это уже поняли?

О. Г.: Ну… я это понял. Да. Я это понял. И я использовал это время, пока они со мной играли, чтобы подготовить побег.

М. Г.: Как бы вы объяснили, четко и понятно, ту мотивизацию, по которой все-таки в другой абсолютно стране вы начали с ней сотрудничать? Эго – не деньги? Если не деньги, тогда что?

О. Г.: Дело в том, что в какой-то мере мне повезло. В своей жизни, еще когда я был студентом, потом, когда я закончил МГИМО, в свои первые годы в КГБ я узнал столько фактов, я узнал столько правды о преступлениях советского коммунистического режима, что я просто превратился в диссидента. Их были сотни диссидентов, в разных слоях советского общества. Я превратился в диссидента в своей собственной системе КГБ. И вот в 74-м году я вступил в контакт с англичанами. Но вы задали другой вопрос.

М. Г.: Да, немножко другой.

О. Г.: Вы задали вопрос о материальном факторе. Дело в том, что сейчас, в девяностые годы, в обедневшей, со всеми проблемами России очень многие люди думают о деньгах, о материальном благополучии и так далее, считая, что вот только всем этим их головы заняты. Дело в том, что, во-первых, я тогда не думал о деньгах. Я был большой идеалист! Во-вторых, почему вы считаете, что, скажем, народовольцы и другие революционеры девятнадцатого – начала двадцатого века думали о материальном благополучии?