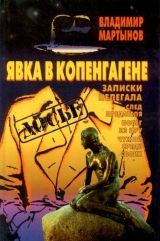

Текст книги "Явка в Копенгагене: Записки нелегала"

Автор книги: Владимир Мартынов

Жанры:

Cпецслужбы

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 33 страниц)

Ответом было наше молчание.

Если следовать поговорке: «Беда не приходит одна», то это именно наш случай.

Февраль месяц выметал улицы Москвы вьюгами и метелями, громоздясь по утрам сугробами и задавая работу дворникам. Я, в общем, не верю в сновидения. Поэтому сон, который мне приснился, я оставил бы без внимания, если бы я, против обыкновения, не рассказал о нем «Весте», которая целый день после этого маялась в тревоге в предчувствии беды.

А сон этот был отражением реальности: высоченная колокольня церкви, объятая пламенем. Может ли гореть колокольня? Может. Ведь там внутри – деревянные конструкции, лестничные переходы. А реальность такова: стояла зима 1939 года. По стране катилась новая волна атеистической истерии. Докатилась она и до нашего удаленного от больших дорог райцентра Марийской АССР. Местными властями было принято решение превратить стоявшую на большой площади церковь в районный Дом культуры. Церковь эта была подлинным-шедевром русского зодчества. Она, правда, уже давно была закрыта. На тяжелых, выкрашенных зеленой краской дверях, обшитых железными полосами, висел огромный амбарный замок. И вот пришли люди и стали что-то делать на колокольне. А однажды студеным январским вечером эта колокольня вдруг запылала. Огненные вихри бушевали наверху, там, где колокольня опиралась на четыре массивные колонны. Две из них были подрублены, и на их место установлены сухие сосновые чурбаки. Вокруг на площадке был наложен хворост и целые поленницы дров. Все смочили керосином. И вот теперь там бушевал огромный костер, бросавший блики пламени на искрившийся снег. Площадь была огорожена веревками. Несколько милиционеров следили за порядком. Собрался народ посмотреть на невиданное зрелище. В толпе старушки крестились. Кого-то предавали анафеме. Слышался сиплый голос коренастого мужичка-единоличника со смешным именем Пудыч: «Дак ведь взрывчатки-то нет. Вся в Финляндию ушла. Тама наших ихние доты подрывают. Ну вот и изловчились, чтоб без взрывчатки. Сейчас как ухнет!» – И он перекрестился.

Часа через три огромная колокольня покачнулась и с треском и грохотом стала падать. Сначала медленно, как бы нехотя, затем стремительно. Тяжко ухнула и содрогнулась земля, снопы искр и снежной пыли взвились в небеса. Старушки в толпе стали истово креститься.

Колокольня еще с полгода пролежала на земле, занимая почти всю площадь, пока однажды не пришли рабочие и кувалдами и ломами не разбили ее. Части колоннады пошли под опоры общественной бани, остальные кирпичные глыбы свезли на строительство стеклозавода. Ни один кирпич не удалось отделить: раствор, говорили, был замешен на яичных белках и не поддавался никаким усилиям. Церковь стали переоборудовать в Дом культуры. Строили ударными темпами, хотя стройка давалась нелегко, так как добротно сработанные метровые кирпичные степы были прочно связаны железными тяжами. Продолжали строить даже тогда, когда началась Великая Отечественная война, и закончили его, как у нас водится, в канун 24-й годовщины Великого Октября. А я, будучи уже во втором классе, принимал участие в праздничном концерте, играл в так называемом шумовом оркестре, организованном нашим директором школы Неверовым. Играли– кто на деревянных ложках, кто на гребенках с папиросной бумагой, кто на бутылках, частично заполненных водой в разных уровнях, а кто на балалайке. Мне же достался тяжелый бронзовый школьный звонок, который во время исполнения «Светит месяц, светит ясный» вдруг вырвался из моих рук и покатился по сцене к рампе. Под аплодисменты и смех зрителей я сполз со стула, с которого я еле доставал ногами до пола, пробежал по сцене, поднял звонок, снова взобрался на стул и подключился к оркестру, который в этот момент уже исполнял «Во поле березонька стояла».

* * *

Трехлетняя дочурка была страшной непоседой и егозой. Она непрерывно двигалась, бегала, прыгала, и вот случилось так, что она опрокинула на себя чашку горячего чая. Мы в растерянности, вместо того чтобы сунуть ее сразу под струю холодной воды, стали срывать с нее колготки, продлевая таким образом время теплового воздействия, вследствие чего ожог получился довольно глубоким.

Был февраль месяц, мела метель, телефона у нас не было, мы метались с ребенком на руках по вечерним улицам в поисках такси. Приехали в Морозовскую больницу, но там нас почему-то не приняли. К счастью, такси в те годы еще были вполне доступны, и мы добрались до Филатовской детской больницы, где было ожоговое отделение. В больнице дочь перенесла ожоговую скарлатину. Ей пришлось делать пересадку кожи– одним словом, мы изрядно поволновались. Все это длилось около двух месяцев. А руководство тем временем торопило с переездом. То ли наше присутствие в Москве кого-то ужасно раздражало, то ли еще что-либо.

Конец апреля я провел в деревне: занимался садом, выходил на вечернюю зорьку на тягу вальдшнепа, где опробовал свое только что купленное ружье.

Пару раз ездил в город H., где через местных товарищей нам нашли работу в местном пединституте. Мне – ассистентом-преподавателем английского языка, «Весте»– лаборантом. У обоих зарплата такая, что если ее назвать нищенской, то нищие обидятся, так как на церковной паперти они, говорят, в хороший день зарабатывают больше, чем мы за месяц.

«Веста» переездом заниматься отказалась и осталась в деревне с детьми. С переездом помогали ее родители и брат. Выехали из Москвы на двух открытых бортовых «ЗИЛах». Грузчиков шурин нашел прямо во дворе, оторвав их от стола с домино и от других важных воскресных дел. Один из них вышел в тапочках из дому купить газету, и уже когда машины выезжали за город, в ужасе спросил: «Ребята, а куда это мы едем? Я ведь вышел только купить газету». Но при виде бутылки с «горючим», он сплюнул и махнул рукой. Так они и ехали, сидя на диване теплой компанией, распевая песни и останавливаясь иногда у дорожной лавчонки пополнить запас спиртного, благо то был период расцвета застоя-запоя и нация весело и дружно спивалась, это отвлекало от мыслей о завтрашнем дне и несколько скрашивало мрачные мысли о светлом будущем.

Разгрузились в городе Н. у только что отстроенной пятиэтажки. Перед домом был сад, принадлежавший когда-то снесенным частным домам. За садом, метрах в пятидесяти от дома, – ветка железной дороги, обслуживаемая стареньким паровозиком, настолько слабосильным, что он часто задыхался на подъеме напротив дома и долго шипел и чихал, разводя пары.

Первого сентября– со студентами на картошку. Сборы были недолги, и вот я рано утром с рюкзаком за плечами явился в институт. Совхоз, где предстояло работать, находился далеко, в Ильинском районе, и добираться нужно было поездом, который приходил туда за полночь.

Наш поезд долго и нужно тащился среди мокрых полей и лесов, останавливаясь у каждого столба. Шел проливной ливень. Выгрузились на станции Ильинск, там нас ждала открытая бортовая машина со скамейками. Мы уселись на мокрые скамейки, а было нас тридцать человек – двадцать восемь девушек и два парня, – укрылись пленкой от дождя и помчались в отведенный нам совхоз, носивший гордое и звучное название: «Вперед, к коммунизму!» Когда приехали на центральную усадьбу, было уже далеко за полночь. Дождь сменился мокрым снегом. Здесь нам предстояла пересадка на другой транспорт, чтобы ехать в дальнее отделение совхоза, где мы надеялись, что нас ожидает теплый кров и ударный труд на картофельных плантациях.

В правлении совхоза нам выделили две машины: «техпомощь» и самосвал «ЗИЛ-130». Девушек затолкали в фургон техпомощи, мы же с двумя студентами со всеми вещами погрузились в «ЗИЛ», укрывшись от бушевавшей снеговерти все той же пленкой, сели на корточки, ухватившись за стальные борта, и понеслись в ночь. Асфальт кончился уже через полкилометра. Дальше– обычное бездорожье российской глубинки. Из аварийки, шедшей впереди, доносились песни, прерывавшиеся визгом и воплями, когда машина проваливалась в очередной ухаб. А их по пути было немало. Нас тоже отчаянно бросало, но мы сидели, вцепившись мертвой хваткой в борта грузовика и стиснув зубы, чтобы не стучать ими от пронизывающего холода. Шел дождь со снегом, бушевал ветер, надувая парусом пленку.

Через час приехали в село. Распределив девушек по домам, я с ребятами, Мишей и Виктором, отправились искать дом, хозяйкой которого была одинокая баба Нюша, бесшабашная, худющая, но еще довольно крепкая женщина неопределенного возраста, как говорят, с «приветом». Она быстро нас разместила: ребят – обоих на железную кровать, меня – на каком-то топчане в закутке за печкой, сама– на печку. Туалет – в бурьяне за хлевом, в котором живности было коза да две курицы.

Ночью не спалось– в трубе завывал ветер, зверствовали клопы. Из своего закутка я сбежал на скамейку под окном. Но если уж в Лондоне в гостинице клопы, то отчего бы им тут не быть? Ребятам там тоже было несладко. Тот, кого звали Миша, сбежал на следующий же день к девушкам и просил и молил их, чтобы они его приютили. Он был тогда славным розовощеким юношей шестнадцати лет, приветливым и обходительным. Спал он у девушек прямо на полу, и они его не очень стеснялись. Важно, что в избе было чисто. К сожалению, Миша, уже после окончания института, трагически погиб, разбившись на мотоцикле. Мы же с Виктором стоически держались у бабки Нюши до самого конца, предприняв, разумеется, некоторые оборонительные меры.

Шедевром кулинарии у бабки Нюши был чугунок рассыпчатой картошки в мундире, сваренной в печи. Правда, на следующий день, специально для нас зарезали теленка, и, наевшись досыта свежатины, мы дня три после этого маялись животами. Молоко было в изобилии. Чай мы себе готовили в кружке при помощи дорожного кипятильника-спиральки.

Работали на полях с утра до вечера, подбирая картофель за картофелекопалкой. Комбайны не работали, так как почва раскисла от влаги. С неба непрерывно сыпался дождь вперемешку со снегом. Нас постоянно сопровождал трактор ДШ – дизельное шасси, который отвозил картофель в картофелехранилище. Однажды картофелекопалка выкопала неразорвавшийся снаряд. Удалив всех подальше, я осторожно на руках отнес снаряд в овраг и закопал его в укромном месте, чтобы не нашли местные мальчишки. Кстати, о мальчишках. Был какой-то праздник, и я был поражен, увидев шести-семилетних пьяных детей. Такого я еще нигде и никогда не видел. Студентки же, которые сами были из села, сказали мне, что во многих селах это теперь в порядке вещей, пьяные дети.

Хата бабки Нюши оказалась к тому же еще и убежищем жен, укрывавшихся от разбушевавшихся в пьяном угаре мужей. И вот то один, то другой мужичок врывается в хату в поисках своей пропавшей жены, но, поскольку беглянки, пока мы там были на постое, прятались где-то в другом месте, мы с Виктором бесцеремонно, без лишних разговоров выпроваживали пьянчужек за дверь.

Через две недели картофельная эпопея для меня закончилась, и меня сменил другой преподаватель. И так было из года в год.

А работа в институте шла своим чередом. Интересно было общаться с молодежью. По мере возможности пытался ее понять. Мы с коллегой организовали английский клуб, где разучивали английские и американские песенки, устраивали tea-paty,[60]60

Чаепитие (англ.)

[Закрыть] но с русским самоваром. Ребята, конечно, не знали, чем я в свое время занимался, но не исключается, что дошлые студенты-историки кое о чем все-таки догадывались. Факультет был смешанный – история и английский язык. Но ребята в большинстве своем английскому языку предпочитали историю и о политике очень любили порассуждать, очевидно, находя во мне интересного собеседника, поскольку в чем, в чем, а в политике я всегда неплохо разбирался.

Поработав один год лаборантом, «Веста» поступила в этот же пединститут на факультет иностранных языков. Знание языков, разумеется, существенно облегчало учебу, но тем не менее заниматься «Весте» приходилось много. А ведь у нас семья. В городе из года в год ухудшалось положение с продовольствием и промтоварами. В магазинах исчезло сливочное масло, сыр, мясо, колбаса и даже куры, хотя под городом Н. имелась огромная птицефабрика и свой мясокомбинат. В городе говорили, что все продукты якобы отправляют в Москву. Раз в две-три недели мы вместе с тысячами жителей Н. отправлялись в Москву на электричке или записывались на автобусные экскурсии, чтобы будучи в Москве запастись продуктами. В народе ходила загадка: «Длинная, зеленая, пахнет колбасой. Что это?» Это об электричке из Москвы, до отказа забитой людьми, везущими продукты, главным образом колбасу, поскольку она все-таки дольше хранится.

Весной 1979 года «Веста» закончила пединститут, и мы решили обратиться к Председателю КГБ с письмом, в котором «Веста» просила посодействовать нашему возвращению в Москву, ведь там оставалась престарелая мать, требовавшая ухода. К тому же «Веста» была коренной москвичкой и, вполне естественно, тосковала по своему родному городу и постоянное чувство ущемленности и унижения не покидало ее.

Через две недели нас вызвали в местное управление ГБ и сказали, что пришел ответ на наше письмо, в котором говорилось, что наша просьба пока отклоняется. Мы решили, что это слово «пока» за подписью Председателя может в будущем кое-что значить, и решили ждать.

Тем временем у нас появились хорошие друзья, мы больше не чувствовали себя одинокими. Отпуск у нас был большой, и, как правило, проводили мы его вместе с детьми в деревне на Смоленщине. Летом – грибы-ягоды, занимались огородом, я плотничал. Наши девочки выросли в общении с природой, любили лес и речку, привыкли ходить в грибные и ягодные походы и при этом не хныкать.

Через полтора года мы написали второе письмо с аналогичной просьбой. Снова отказ. На этот раз мотивированный сменой руководства (в то время Председателем только что был назначен В. Федорчук).

В феврале 1983 года мы написали еще одно письмо на имя теперь уже нового Председателя. В письме мы конечно же упомянули, что бывший наш Председатель– нынешний Генсек Ю. В. Андропов, в свое время на нашу просьбу о возвращении ответил, что, мол, «пока это невозможно». Так вот, пробыв (вернее, отбыв) десять лет в Н. (нормальный срок), не могли бы мы теперь рассчитывать на возвращение в Москву, поскольку при выезде нам было обещано, что через какое-то время разрешат вернуться.

Через месяц-полтора позвонили из местного ГБ и передали, чтобы пятнадцатого апреля мы были в Москве, где нам предстоит встретиться с товарищами по интересующему нас вопросу. Мы поняли, что вопрос о возвращении в Москву решен положительно. Слово «пока» в устах Ю. В. Андропова весило немало.

Накануне мы приехали в Москву, позвонили по указанному телефону и договорились о встрече. Пятнадцатого утром пришли в бюро пропусков на Малой Лубянке, где нас уже ждал все тот же, ничуть не постаревший В. E., который вел наше дознание в 1972 году, с товарищем. Беседа велась в служебном помещении. В. Е. начал с того, что все наши прежние грехи остаются в силе, поскольку наши деяния имели серьезные последствия для дела разведки. Какие именно, он не говорил, а мы не спрашивали.

– Несмотря на пашу с вами договоренность, вы имели нежелательные контакты с иностранцами, – выговаривал он нам, поглядывая попеременно то на меня, то на «Весту».

– Ну, имели, конечно, а как же? Например, у нас на кафедре французского языка преподают настоящие француженки. Так что, прикажете нам от них под столом прятаться? – сказала «Веста».

– Ну, мы же ничего такого и не говорили, – примирительно отвечал В. Е. – Просто так, констатируем факт.

– Мне, например, по своей работе приходилось встречаться с кубинцами. Ведь когда мы поступали на работу в институт, в городе Н. иностранцев вообще не было, а теперь же в пединституте образован целый факультет иностранных студентов: немцы, кубинцы, афганцы и прочие. Нам что же, надо было немедленно увольняться с работы? И потом, – продолжал я, – вас ведь не очень смущало то обстоятельство, что «Веста» довольно часто работала с немецкими делегациями из ГДР?

– Да, да, мы мне говорили об этом, но ведь то же были демократы.

– А запрет на встречи с иностранцами распространяется, кстати, и на демократов.

Затем В. Е. вел разговор еще на какие-то отвлеченные темы, спрашивал о наших детях. При этом он почти непрерывно курил. Пришедший с ним товарищ в разговоре участия почти не принимал.

– Вы обратились с письмом на имя Председателя, – подошел наконец к главному В. Е. – Мы тут посовещались и, учитывая, что уже прошло десять лет, решили вашу просьбу удовлетворить.

Мы сидели, затаив дыхание. Трудно было поверить в такое.

– Вы, в общем, правильно поступили, что обратились с письмом, – сказал присутствующий товарищ. – Под лежачий камень и вода не течет.

В. Е. неодобрительно покосился на него. Мы чувствовали, что ему была в тягость подобная миссия. Ведь он был одним из инициаторов нашего изгнания из Москвы, а теперь вот ему же и поручили вернуть нас в Москву, и это ему явно претило. Но… приказ самого Председателя!

– Какие у вас в связи с этим будут просьбы? – спросил В. Е.

– Ну, прежде всего, жилье, разумеется.

– А разве вы не можете жить у матери?

– Где же там жить? Там мать, брат с семьей, а квартира– двухкомнатная хрущовка, – ответила «Веста». – Где мы там разместимся?

– Это абсолютно исключается, – подтвердил я. – Нас ведь четверо. Кто же нас там пропишет?

– Хорошо. Мы посоветуемся с руководством по этому поводу. Очевидно, придется посмотреть наши резервы, что-то подыскать, – сказал он, глядя на товарища. Тот утвердительно кивнул. – Но вы не рассчитывайте на скорое решение этой проблемы. Это займет как минимум полтора-два месяца.

– Ничего, мы подождем, – сказала «Веста».

– Какие еще будут просьбы?

– Нельзя ли будет поднять вопрос о пересмотре пенсии? Эти пятьдесят процентов, которые я получаю… Это ведь всего сто рублей…

– Я даже не буду ставить этот вопрос перед руководством, так как это абсолютно нереально. Что еще?

– Тогда все.

– Чем собираетесь заниматься в Москве?

– Техническими переводами.

– М-да. Это не так просто. Нужны связи. Ну а как вы? – обратился он к «Весте».

– Что-нибудь найду.

– Тогда до свидания. Если появятся новости в отношении квартиры, я сам сообщу. Ваш телефон у меня есть.

Но В. Е. не позвонил ни через месяц, ни через два. Мы уже уволились с работы, у нас было чемоданное настроение, а из Москвы – ничего. На наши телефонные звонки никто не отвечал. Пришлось мне самому поехать в Москву, чтобы выяснить, в чем дело. Через дежурного по главку узнал, что В. Е. отбыл в отпуск и вернется только через месяц. Переговорил по телефону с его замом. Он о нашем деле ничего не знал, но уверен, что как только В. Е. вернется из отпуска, сразу передаст ему о моем звонке. В конце июня позвонили товарищи из местного ГБ и сказали, чтобы мы снова выехали в Москву и договорились о встрече по известному нам телефону.

В условленное время мы снова встретились с В. Е. у входа в бюро пропусков КГБ. С ним был незнакомый нам товарищ, по-видимому, ведавший хозяйственными вопросами.

– Что же вы, В. E., не могли нам сказать, что уезжаете в отпуск? Мы все же как-никак волновались, – сказала «Веста».

– А почему это я, собственно, говоря, должен вам докладывать? – отвечал он своим неторопливым хрипловато-вальяжным тоном.

Мы сели в черную «Волгу», проехались по Сретенке и тотчас свернули в один из узких переулков, остановившись перед старым обшарпанным домом. Теперь уже нас вел хозяйственник. Вошли в квартиру на втором этаже с высоченными потолками. Прошлись по комнатам.

– Ты что же, не мог ту г хоть немного подремонтировать? – деланно пожурил В. Е. сопровождавшего нас товарища, указывая на оборванные обои в спальне. – Да и ручек на окнах вон нет. Сам, что ли, поотрывал?

Хозяйственник что-то невнятно буркнул в ответ.

– Ну вот, – сказал В. Е. с торжественным выражением лица, – хорошая квартира. А главное– в центре. Отдай им ключи и ордер да помоги оформить прописку.

И вот заветный ордер – розовая моссоветовская бумажка– и связка ключей у нас в руках. Как все просто! И как сложно! Договорившись о встрече, мы расстались.

Прошлись по переулочкам, чтобы ознакомиться с районом, где нам предстояло поселиться. Этот своеобразный и по-своему живописный район, расположенный между двумя историческими площадями – Трубной и Сухаревой (прежде Колхозной), был ограничен Сретенкой, Цветным и Рождественским бульварами и Садовым кольцом. Район этот превосходно описан московским писателем Лазарем Карелиным в его повести «Последний переулок». В самих узких переулочках здесь нет ни единого деревца, но зато много тенистых сквериков и детских площадок, театр Маяковского на Хмелева, две булочных, выпекающих плюшки, лепешки, ватрушки, источавшие окрест дивной аромат. Все дворы– проходные. Можно войти, например, с Рождественского бульвара в один двор и выйти на Сухаревской через другой, пересекая при этом все переулки. В Последнем и Печатниковом переулках размещались пивнушки, торжественно именуемые пивными барами. В сквериках, на детских площадках, на бетонных плитах– всюду сидят мужики с банками, склянками, канистрами, бидонами, пакетами из-под молока, извлеченными из мусорных контейнеров. Они потягивают жиденькое пиво и о чем-то оживленно беседуют, многие закусывают воблой, которая продается тут же из-под полы.

Половина домов здесь выселена, рамы выбиты, и окна зияют темными проемами, как во время войны. Мальчишки хозяйничают на чердаках и в подвалах заброшенных домов, разводят там костры, которые нередко превращаются в пожары. В подвалах обитают бомжи.

Наш переулок упирался в какое-то огромное, только что выстроенное массивное здание, частично напоминавшее театр и занимавшее весь угол Трубной площади. На крыше гудели огромные вентиляторы. Обойдя здание с фасада и подойдя к подъезду, мы прочитали вывеску, где золотыми буквами на красном фоне было написано: «Дом политического просвещения МГК и МК КПСС».

Сдав ордер в ЖЭК и оформив прописку, мы выехали в Н. Нужно было готовиться в переезду.

Старшая дочь очень обрадовалась предстоящему переезду в Москву, младшая же, закончившая к тому времени шестой класс, ужасно переживала, что ей придется расстаться со своим классом, к которому она привыкла и где у нее было много друзей. Ее пугал совершенно незнакомый ей коллектив в чужой школе, в другом городе. «Дайте мне ложку, вилку, кастрюльку и сковородку и оставьте меня здесь. Я не хочу никуда уезжать», – говорила она.