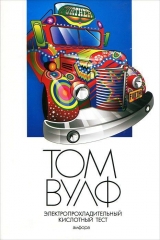

Текст книги "Электропрохладительный кислотный тест"

Автор книги: Том Вулф

Жанры:

Контркультура

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 28 страниц)

II

Тотем мочевого пузыря

Вот в таком духе я провел два-три дня в гараже с Веселыми Проказниками в ожидании Кизи. Проказники приняли меня как нечто само собой разумеющееся. Среди Людей-Флагов была одна блондинка, похожая на Дорис Дэй, но известная как Дорис Копуша. Она сказала мне, что мой внешний вид должен стать более… ярким, что ли. Обидно, Дорис Копуша, однако я знаю, что ты сказала это в качестве доброго совета. Да, она дала мне добрый совет. Поэтому, желая доказать, что обладаю чувством собственного достоинства, я не снимал галстук. Но всем на это было наплевать. Я околачивался там без всякого дела, Кэсседи подбрасывал в воздух свою кувалду, звучали призрачные записи, орали младенцы, ярко светился автобус, расхаживали Люди-Флаги, прикольщики петляли на солнышке по старой Харриет-стрит, а у меня только и дел было, что вздремнуть часок-другой да сходить в уборную.

Да, в уборную. На Складе не было водопровода, даже холодной воды. Можно было выйти на расположенный рядом, за деревянным забором, маленький пустырь и принять соответствующую позу в налетающем порывами резком запахе людской мочи, которой уже давно пропиталась тамошняя грязь, а можно было подняться по приставной лестнице и через люк в потолке попасть в бывшую гостиницу с мертвыми ночлежными коридорами и комнатами, разделенными стенами из отжившего свой век рыхлого полусгнившего дерева, которое от одного взгляда расползалось во все стороны таящимися в нем неизвестными линялыми паразитами. Все это вызывало отвращение даже у Проказников. Большей частью они ходили на угол, на бензозаправочную станцию компании «Шелл». Вот и я направился на станцию «Шелл» – на угол Шестой и Ховард. Я спрашиваю, где тут туалет, тамошний парень окидывает меня Взглядом мрачным взглядом, говорящим: так-так, бензин он не покупает, а туалетом воспользоваться ему подавай, – и наконец показывает пальцем в глубину конторы, на большую канистру. Ключ от туалета висит на цепи, прикрепленной к большой пустой канистре из-под бензина. Я беру ее и выхожу из конторы на бетонированную автостоянку, где обладающая кредитными карточками элита наполняет баки и выходит размять ноги и выдрать трусы из старческих восковых складок своих мошонок, а я выхожу туда, держа двумя руками бензиновую канистру, словно тотем мочевого пузыря, поворачиваю за угол к туалету и… все в порядке, ничего особенного. Однако внезапно до меня доходит, что для Проказников эта процедура превратилась в постоянную. Они попросту так живут. Мужчины, женщины, юноши, девушки, большей частью воспитанные в семьях среднего достатка, – мужчины и женщины, юноши и девушки, дети и младенцы, – так они живут уже много месяцев, а кое-кто и годы; на автобусе через всю Америку и обратно, в Крысиные земли Мексики и обратно, словно цыгане, прогуливаясь в стороне от станции техобслуживания, отыскивая лазейку для мочеиспускания, натыкаясь на мрачные взгляды, мало того, оказывается, у них есть фильмы и магнитные ленты, где запечатлены их дуэли с владельцами станций обслуживания в американской глубинке, пытающимися уберечь свои бетонные толчки и пустые автоматы для бумажных салфеток от нашествия этих раскрашенных безумцев…

И снова на Складе. Ничего не меняется. Все происходящее постепенно вселяет в меня все более странное чувство. Дело, однако, не только в нарядах, магнитофонных записях, автобусе и всем прочем. На моем счету немало уик-эндов времен студенческого братства, отмеченных куда более фантастическими зрелищами и звуками, да и к тому же безумными попойками. Это чувство возникает, когда Люди-Флаги начинают подходить ко мне и говорить вещи типа… ну, допустим, когда Кэсседи не переставая подбрасывает в воздух кувалду и вдруг с головой уходит в раздумья о вселенских проблемах, то все остальное ни черта не значит, и – бац! – он не успевает кувалду поймать, она с грохотом падает на цементный пол гаража, и кто-то из Людей-Флагов произносит:

– Знаешь, Вождь говорит, если Кэсседи промахивается, это всегда не случайно…

Сперва о слове «Вождь». Говоря о Кизи, Проказники называют его двумя разными именами. Если они обсуждают обычные земные дела, то он просто Кизи, например, «Кизи выбили зуб». Но если они говорят о Кизи как о лидере или учителе всей компании, он становится Вождем. Поначалу мне это показалось фальшью. Однако впоследствии стало походить на… м и с т и к у, голова моя словно наполнилась неким мистическим туманом. Я даже слышу, как шипит этот туман у меня в голове – такое громкое шипение случается, если принять слишком много хинина. Не знаю, происходит ли то же самое с остальными. Но если случается нечто потрясающее, нечто ужасное, внушающее благоговение, необыкновенное или же попросту нелепое, нечто, с чем, как я чувствую, я не смогу совладать, тогда словно включается сигнал тревоги и возникает этот постепенно густеющий туман…

– …если Кэсседи промахивается, это всегда не случайно. Он что-то говорит. В помещении что-то происходит, возникает какая-то напряженность, кругом дурные флюиды, и он хочет их разогнать.

Они не шутят. В жизни каждого все… имеет значение. И каждый бдительно отыскивает этот скрытый смысл. И флюиды. Флюидам нет конца. Через некоторое время я оказался в Хейт-Эшбери с одним приятелем – не из Проказников, парнем из другой общины… – так вот, этот парень пытался открыть старый секретер, из тех, что, открываясь, превращаются в конторку, на которой можно писать, и при этом прищемил палец. Однако вместо того, чтобы выругаться: «А, черт!..» – или как-нибудь в таком же духе, он делает из этого случая целую притчу и говорит:

– Это же символично. Разве не видишь? Даже бедолага, придумавший эту штуковину, и тот играл в ту игру, в которую его заставляли играть. Видишь, как эта штуковина сделана? Она открывается наружу! Только наружу, она должна выскакивать наружу, чтобы войти в твою жизнь, все время вот так вонзаться… понимаешь?… они об этом даже не думают… понимаешь?… просто они делают вещи именно так, ты находишься здесь, а они там, и они собираются постоянно на тебя нападать. Видишь тот кухонный стол? – За дверью виден старый кухонный стол, покрытый эмалью. – Так вот, он наверняка задуман лучше, да-да, это так, я имею в виду – лучше всего этого цветистого дерьма, этот кухонный стол мне правда по душе, потому что все в нем находится внутри… понимаешь? Оно внутри, чтобы получать, вот в чем все дело, он пассивен, ведь что из себя представляет стол? Фрейд говорил, что стол – символ женщины, женщины с раздвинутыми ногами, и в своих снах ты его трахаешь… понимаешь?… А это что символизирует? – он показывает на секретер. – Это символизирует то, что ебут тебя. Ебут тебя, верно? – И так далее, до тех пор, пока у меня не возникает желание положить ему руку на плечо и сказать: «Почему бы тебе не дать ему хорошего пинка, и дело с концом?»

Однако подобные разговоры неистребимы. Каждый хватается за любое, самое незначительное происшествие так, словно оно представляет собой метафору самой жизни. Каждую минуту жизнь каждого человека содержит в себе больше вымысла, чем самая фантастическая книга. Это же фальшивка, черт побери… но мистическая… Проходит немного времени, и вы подхватываете ее, как заразу, как зуд, как краснуху.

К тому же кругом сплошные игры. Добропорядочный мир снаружи состоит, похоже, из миллионов людей, обманным путем втянутых в игры, о которых они даже не имеют ни малейшего представления. Из-за завесы солнечного света, заливающего Харриет-стрит, появляется и входит в гараж парень, которого все зовут Зануда, и бац! – не дожидается даже метафор. Никогда в жизни я так быстро не вступал в отвлеченную дискуссию с абсолютно незнакомым человеком. С места в карьер мы заводим разговор об играх. Зануда – парень молодой, красивый, широколицый и длинноволосый, с челкой в точности как у принца Вэльянта из комиксов, на нем свитер из джерси с высоким воротом и металлическими звездами, напоминающими те, что носят на погонах генералы. Он говорит:

– Игры так глубоко проникли в нашу культуру, что… – слухи слухи самомнение шмоны промывка мозгов приговоры законы – … надо постоянно сопротивляться… – тут Зануда напрягает ладони и резко, словно приемом каратэ, сводит вместе кончики пальцев…

Однако мысли мои разбредаются. Мне трудно слушать, потому что я зачарованно гляжу на пластмассовый футлярчик с зубной щеткой и пастой, который Зануда держит одним большим пальцем. Футлярчик дрожит у меня перед глазами, когда сходятся руки Зануды… Ну и чудные же собрались здесь бродяги! Вот парень с генеральскими звездами на джерси читает нечто вроде вечерней проповеди о прегрешениях рода человеческого, и вдруг – зубная щетка! – ну конечно же! – он чистит зубы после каждой еды! – в самом деле, чистит. Он чистит зубы после каждой еды, невзирая на то что они живут в этом гараже, как цыгане, без горячей воды, туалета и кроватей, если не считать парочки матрасов, с набивкой которых давно слились в единое целое грязь, пыль, сырость и порывистый ветер, и они лежат, растянувшись на подмостях, в автобусе, в кузове пикапа, и ноздри их забиваются плесенью…

– …но знаешь, что мне пришло в голову? Люди уже начинают разгадывать приемы ведения игр. Не только торчки и им подобные – все люди. Взять ту же Калифорнию. Здесь испокон веков существует такая пирамида…

При этом Зануда руками чертит в воздухе контур пирамиды, и я зачарованно смотрю, как скользит вверх по одной из ее граней пластмассовый футлярчик с зубной щеткой, блестящий-блестящий…

– …надо переступить границы этого дерьма, – говорит Зануда, а голос у него искренний, звонкий и мелодичный, как у выпускника школы, произносящего прощальную речь, словно он только и сказал, что: пускай будущие старшеклассники запомнят наш девиз… переступить границы этого дерьма…

…на пластмассе чудесная полоска света, ровный, неподвижный луч из прошлого, откуда явился Зануда. И вот я уже испытываю его вновь, ах, этот приятный зуд, я только что извлек метафору – кусок трансцендентального дерьма – из его прикольного футлярчика для зубной щетки…

– …переступить границы этого дерьма.»

В помещение Склада входит рослый парень – весь в оранжево-синем, как паяц в пантомиме, и с намалеванной на лице оранжевой маской дневного свечения, отчего он удивительно напоминает Духа. если вы, конечно, еще помните ту серию комиксов. Мне говорят, что это Кен Бэббс, который во Вьетнаме был пилотом вертолета. Я завожу с ним разговор и спрашиваю, как там было, во Вьетнаме, и он мне отвечает, совершенно серьезно:

– Ты и вправду хочешь знать, как там было?

– Да.

– Иди сюда. Я тебе покажу.

Он уводит меня в глубь гаража и показывает на картонную коробку, стоящую на полу, просто на полу, среди всеобщей разрухи и безумия.

– Все там, внутри.

– Все там, внутри?

– Именно, именно, именно.

Я запускаю руку в коробку и извлекаю оттуда машинописный манускрипт страниц в четыреста-пятьсот Принимаюсь листать. Это роман, о Вьетнаме. Я смотрю на Бэббса. Он одаривает меня теплой дружеской улыбкой, и его маска ярко светится и морщится.

– Все там, внутри? – говорю я. – Тогда, сдается мне, нужно время, чтобы во всем разобраться.

– Да, да, именно! именно! именно! – говорит Бэббс заливаясь таким смехом, точно в жизни ничего забавнее не слыхал. – Да! Да! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Именно! Именно! – и маска на его лице светится и дергается. Я снова кладу роман в коробку, и теперь мне предстоит целыми днями рецензировать роман Бэббса о Вьетнаме лежа на полу гаража среди всей этой сумятицы, словно в ожидании смерча, который наконец выхватит рукопись у меня из рук и расшвыряет по всему округу Сан-Франциско, а Бэббс где-то поблизости будет твердить очередной одураченной жертве: «Да, да, именно! именно! именно!».

В ожидании Кизи спешно собирались все Веселые Проказники. Прибывает Джордж Уокер. На Уокере ни какого театрального наряда. Он похож всего лишь на подтянутого светловолосого студента и одет в рубашку с короткими рукавами и вельветовые штаны. Он улыбчивый и общительный – ни дать ни взять славный многообещающий юноша с Западного побережья, за исключением кое-каких необязательных деталей типа оставленной им на улице гоночной машины «лотос», покрытой краской дневного свечения так, что она вспыхивает в сумерках, когда скользит на своих четырех колесах по закоулкам калифорнийских предместий. И еще Пол Фостер. Фостер, насколько я понял, своего рода безумный гений, гений в области компьютеров, и всевозможные фирмы с названиями типа «Технифлекс», «Дигитрон», «Солартекс», «Автоматон» охотятся за ним, пытаясь его заполучить и заставить за громадные деньги что-то там для них делать… Ну, гений он или не гений – этого мне не понять. А безумцем он смотрится стопроцентным. Ссутулившись, он сидит в углу, в театральном кресле чахлая фигурка, облаченная, однако, в немыслимое количество одежд. Кажется, на нем не меньше восьми клоунских панталон, натянутых друг на друга, одни грязнее других, все черные, покрытые сажей, рваные, лоскутные, эфемерные. Голова его почти начисто выбрита. Он настолько худ, что кажется, и плоти на голове не осталось, и, когда он сокращает челюстные мускулы, возникает эффект приведенной в движение искусно сработанной схемы анатомического строения с мелкими лицевыми мышцами, ушными косточками, оболочками, связками, мышечной тканью, узелками, наружным покровом, о нагромождении которых никто прежде и не подозревал; все это внезапно открывается взору и, следуя некоей сложной цепной реакции, приобретает четкость изображения. А челюстные мускулы он сокращает непрерывно, сосредоточиваясь – с опущенной головой и горящими глазами, – сосредоточиваясь на чертеже, который делает в блокноте, чертеже чрезвычайно мелком, но, судя по тому, как он сосредоточен, имеющем решающее значение…

Черная Мария сидит на складном стуле с невыразимой улыбкой на лице, но не произносит ни слова. Один из Людей-Флагов, худощавый малый, рассказывает мне о том, как мексиканцы помешаны на гуарачес. Дорис Копуша рассказывает мне…

– У них свой собственный прикол, – продолжает Зануда, – может, он не такой уж и крутой, но они уже начинают переступать границы этого дерьма. Старое триединство-то все еще остается: Сила, Положение, Власть, а к чему им поклоняться этим старым богам и этим отжившим формам власти?…

– Поебать Бога… э-э-э… Поебать Бога… Этот голос раздается сбоку, из-за одеяльного занавеса. Там кто-то разбавляет бранью сказанное только что Занудой.

– Поебать Бога. Да здравствует Дьявол.

Голос, однако, вялый, убаюкивающий. Занавес отодвигается, а там стоит невысокий жилистый паренек, похожий на пирата. Позади него, в глубине за занавесом, – всевозможные провода, инструменты, приборные панели, колонки, все свалено в кучу, в сверкающую груду электронной аппаратуры, и там снова включена запись… «В Нигдешней Шахте…» Паренек, как я уже сказал, похож на пирата, у него длинные черные волосы, зачесанные назад на манер Тарзана, усы, в мочке левого уха – золотое кольцо. Взгляд у него сонный. Вообще-то он из Ангелов Ада. Его зовут Вольный Фрэнк. Одет он в «цвета» Ангелов Ада, то есть в куртку со знаками отличия – куртку с отрезанными рукавами, на которой изображен череп в шлеме, крылья и множество других тайных эмблем.

– Поебать Бога, – говорит Вольный Фрэнк, – поебать все формы… формы… – и слова замирают, словно в туманной дали, хотя он еще шевелит губами и, странно наклонив голову, устало удаляется во мрак, в сторону автобуса, руки болтаются из стороны в сторону, как у Кэсседи, он ловит свой кайф, как Кэсседи. все в норме, обычный Ангел Ада… а Зануда чистит зубы после каждой еды и заодно экономно пользуется канистрой на станции «Шелл».

Тут-то и появляется Кизи.

III

Электрический костюм

Прорвавшись сквозь пелену солнечного света у ворот и спустившись по наклонной плоскости в мрачную тень, к гаражу подъезжает грузовик; и на переднем сиденье – Кизи. Вождь. Освобожденный под залог. Я почти уверен, что весь шальной карнавал вспыхнет сейчас флюоресцирующими огнями и огласится безудержными воплями восторга. На самом же деле все хранят молчание. Встреча проходит на редкость спокойно.

Кизи вылезает из машины опустив глаза. На нем спортивная рубашка, старые брюки и тяжелые ботинки. Мне кажется, что на мгновение он задерживает на мне взгляд, однако не следует ни приветствия, ни малейшего признака узнавания. Это вызывает досаду, но тут я вижу, что он ни с кем не здоровается. Никто не говорит ни слова. Никто и не думает к нему бросаться. Все происходит так, словно… ну, вернулся Кизи, о чем же тут еще говорить.

Потом Горянка отчетливо произносит:

– Ну и как тебе тюрьма, Кизи?

Кизи лишь пожимает плечами.

– Где моя рубашка? – спрашивает он.

Горянка принимается рыться в груде хлама, сваленного рядом с театральными креслами, и извлекает оттуда рубаху, – коричневую хлопчатобумажную рубаху с начесом, с открытым воротом и красной кожаной шнуровкой. Кизи снимает рубашку, в которой приехал. У него громадные спинные мышцы, отчего верхняя часть спины похожа на крылья морского демона. Надев рубаху с начесом, он поворачивается.

Однако вместо того, чтобы что-то сказать, он делает выразительный жест головой, направляется через весь гараж к скоплению проводов, динамиков и микрофонов и с минуту что-то регулирует. «…Нигдешняя Шахта…»

Словно теперь все наконец под контролем и ведется лишь точная настройка.

Из некоего укромного уголка гаража – я и понятия не имел, что там кто-то есть, – выходит женщина с тремя детьми. Жена Кизи Фэй, их шестилетняя дочь Шеннон и два мальчика – пятилетний Зейн и трехлетний Джед. У Фэй длинные рыжевато-каштановые волосы, она одна из самых прекрасных, самых блаженных женщин, которых я когда-либо видел. Кажется, что она излучает свет и святость. Кизи подходит к ней и по очереди берет на руки каждого ребенка, а потом Горянка приносит свою малютку Саншайн, и он минуту держит на руках Саншайн. Все нормально…

Потом Кизи приходит в себя и улыбается, словно его посетила какая-то мысль. Словно он только теперь услышал вопрос Горянки о том, как ему тюрьма.

– Единственное, что меня волновало, – это зуб, говорит он. Он слегка выдвигает вперед верхнюю вставную челюсть и языком вынимает изо рта искусственный передний зуб. – Я испытывал чудовищнейшее волнение. Мне предстояло выступать в суде, разговаривать с репортерами – да мало ли что, а эта штуковина того и гляди выпадет, как сейчас, и тогда пришлось бы жевать слова, как резинку.

Через три недели ему суждено заменить этот зуб на другой, с оранжевой звездой и зелеными полосками покрытый эмалью «зуб резцовый боковой», украшенный цветами флага Проказников. Однажды у бензоколонки ее хозяин, белый малый, проявляет к этому зубу интерес, зовет своего помощника, чернокожего малого, и говорит: «Эй, Чарли, иди-ка сюда, покажи этому парню свой зуб». Короче, Чарли ухмыляется и обнажает верхние зубы, демонстрируя золотой зуб с вырезанным в золоте сердечком, то есть сквозь золото проглядывает белое сердечко, покрытое эмалью. Кизи ухмыляется в ответ, а потом обнажает свой зуб – какое-то время чернокожий пристально смотрит на него и не произносит ни слова. Даже не улыбается. Он попросту отворачивается. Немного погодя, уже в пути, Кизи совершенно серьезно, даже грустно, говорит: «Я был неправ. Не стоило мне этого делать». – «Что именно?» – «Я его перенегритянил», – говорит Кизи.

Перенегритянил! Свои провинциализмы типа «чудовищнейшего волнения» Кизи сохранил даже после колледжа, аспирантуры и периода литературной славы.

– Как это случилось? – спрашивает, имея в виду зуб, Вольный Фрэнк.

– Он подрался с одним Ангелом Ада, – говорит Горянка.

– Что?! – Вольный Фрэнк искренне обескуражен.

– Да! – продолжает Горянка. – Тот ублюдок ударил его цепью!

– Что?! – орет Фрэнк. – Где? Как его звали?! Кизи бросает взгляд на Горянку.

– Ну ладно, – говорит она.

– Как его звали?! – настаивает Фрэнк. – Как он выглядел?!

– Горянка плетет сама не знает что, – говорит Кизи. – Я попал в аварию.

Всем своим видом Горянка выражает полнейшее раскаяние. Поединки с участием Ангелов для Фрэнка не шутка. Кизи разгоняет… флюиды. Он усаживается в одно из старых театральных кресел. Разговор он начинает в мягких, спокойных тонах, словно обращается к одной Горянке, а может, и к кому-то еще.

– До смешного доходит, – говорит он, – в тюрьме есть ребята, которые провели там столько времени, что никакой другой вещи не знают. Тюрьма – вот их прикол. Они нахватались тюремных выражений.

…все обступают Кизи, рассаживаясь по старым театральным креслам или на полу. Сгущается мистический туман…

– …только это не их выражения, это язык надзирателей, копов, прокурора, судьи. Это сплошные цифры. Один, например, говорит: «Что стряслось с бедолагой таким-то?» А другой отвечает: «Да он же в 34-м», – это тюремный корпус. «Его взяли по 211-й»… – для каждой вещи у них свои цифры, полиция по радио так общается… – «его взяли по 211-й, но он может отвертеться и сесть по 213-й, получит от трех до пяти, а при хорошем поведении – полтора». Копам это все по душе. Если вы играете в их игру, у них улучшается самочувствие. Гонятся они, к примеру, за каким-нибудь малым, ловят его, наставляют пистолеты, и дернись у него хоть один мускул, тут же с готовностью вышибут ему мозги, зато потом, как только они упекут его в тюрягу, кто-нибудь из них его навестит и спросит о здоровье жены, а тому полагается отвечать: спасибо, мол, хорошо, а как ваши детишки, то есть, наигрались мы с тобой в «полицейских и воров», а теперь вполне можем друг другу понравиться. И многие из тех, что там сидят, этим правилам следуют; ведь других-то они не знают. Когда ты в бегах, ты тоже играешь по их правилам. Как-то раз в Хейт-Эшбери я услышал, как что-то ударилось позади меня о тротуар, – оказалось, это выпал из окна ребенок. Сбежалась куча народу, а одна женщина плачет и пытается его поднять, причем я знаю, что мне надо подойти и сказать, чтобы она его не трогала, но я этого не сделал. Я боялся, что меня узнают. А потом я увидел, как неподалеку, на той же улице, коп оформляет штраф за неположенную стоянку, и хотел подойти и попросить его вызвать «скорую помощь». Но и этого я не сделал. Я пошел себе дальше. А вечером я слушал по телевизору новости, и там рассказали о ребенке, который выпал из окна и умер в больнице.

Так вот что делает с человеком игра в «полицейских и воров». Только это уже моя мысль. Разгадывая притчи, я смотрю вокруг, на лица сидящих. Взоры всех устремлены на Кизи, и все они, я в этом ничуть не сомневаюсь, думают: так вот что делает с человеком игра в «полицейских и воров». Несмотря на скептицизм, который я принес в их среду, я начинаю вдруг испытывать их чувства. Я в этом уверен. Я чувствую, что становлюсь искушенным в чем-то таком, чего внешний мир – мир, откуда я пришел, вероятно, не в состоянии уразуметь, а это и есть метафора – все происходящее, – древняя и глубокая, глубже, чем…

С залитой солнцем Харриет-стрит входят два парня, с виду явные торчки, и направляются к Кизи. Один молодой, в спортивном свитере и индейских бусах, на которых висит амулет. – короче, типичный кислотный торчок. Однако другой, постарше, чрезвычайно опрятен. У него длинные черные волосы, однако аккуратно расчесанные, слегка подкрученные, как у галантного кавалера, усы, однако аккуратные, расписанная немыслимыми цветами рубашка, однако чистая, хорошо сшитая и дорогая, черная кожаная куртка, только не мотоциклетная, а больше похожая на пиджак, и пара английских ботинок, которые наверняка обошлись ему долларов в 25–30. Поначалу здесь, в Норт-Биче, он выглядит чужаком, этаким бродягой с тысячедолларовым гардеробом. Однако взгляд у него абсолютно честный. Резкие черты его худого лица дополняются парой глаз, горящих огнем истины. Он говорит, что зовут его Гэри Голдхилл и он хочет взять у Кизи интервью для выходящей в Хейт-Эшбери газеты «Оракул», когда, мол, можно это сделать?… Но совершенно очевидно, что снять камень с души ему необходимо немедленно – дело неотложное.

– Дело в том, Кен, – говорит он с английским акцентом, но это акцент людей среднего класса, приятный акцент жителей центральных графств. – Дело в том, Кен, что многие люди обеспокоены твоими словами или тему как пишут о твоих словах газеты, – об «окончании кислотной школы». Тебя многие уважают. Кен, ты один из героев психоделического движения, – у него типичная для жителей английских центральных графств манера разбивать длинные слова на слоги: пси-хе-де-ли-чес-кое дви-же-ние, – и они хотят знать, что ты имеешь в виду. В Хейт-Эшбери происходит прекраснейшая вещь, Кен. Многие впервые открывают двери своего разума, но такие люди, как ты, должны им помочь. У нас только два пути, Кен. Мы можем либо изолировать себя от мира, уйдя в монастырь, либо основать религию на основе деятельности Лиги Духовного Развития, – Лиги Ду-хов-но-го Раз-ви-тия, – и употреблять кислоту и траву законным образом, в качестве священных ритуалов, и тогда никому не придется изо дня в день пугаться каждого стука в дверь.

– Может, употреблять все это в качестве священных ритуалов еще хуже, говорит Кизи.

– Тебя не было почти год, Кен, – говорит Голдхилл. – Ты можешь и не знать, что происходит в Хейт-Эшбери. Движение ширится, Кен, и тысячи людей уже нашли для себя нечто прекрасное, они очень искренни и преисполнены любви, однако страх и паранойя, Кен, ожидание стука в дверь приводят к страшным вещам, Кен. Все это ответственно за множество скверных улетов. Люди ловят не тот кайф, Кен, ведь стоит им принять кислоту как они начинают чувствовать, что в любой момент может раздаться стук в дверь. Мы должны объединиться. Ты должен помочь нам, Кен, а не действовать против нас.

Кизи поднимает голову и смотрит не на Голдхилла, с куда-то в дальний угол погруженного в темноту гаража. Потом, все еще глядя вдаль, он начинает говорить тихим отрешенным голосом:

– Если вы не понимаете, что я помогал вам всеми фибрами своей души… если вы не понимаете, что я для этого сделал, через что мне пришлось пройти…

…сгущается, сгущается…

– Я знаю, Кен, но репрессия…

– Мы сейчас переживаем период, подобный периоду Святого Павла и раннего христианства, – говорит Кизи. – Святой Павел сказал: если тебя обосрут в одном городе, иди в другой город, если же и в том городе тебя обосрут, иди в третий…

– Я знаю, Кен, но ты велишь людям прекратить прием кислоты, а они прекращать не собираются. Они открыли двери своего разума, о существовании которых и не подозревали, и это прекраснейшая вещь, а потом они читают в газетах, что человек, которого они всегда уважали, вдруг велит им остановиться.

– Есть куча вещей, о которых я не могу рассказать газетчикам, – говорит Кизи. Он по-прежнему смотрит вдаль, а не на Голдихилла. – Как-то ночью в Мексике, в Мансакильо, я принял немного кислоты и бросил на «И-цзин». А «И-цзин»… самое замечательное в «И-цзин» то, что любовных посланий она не признает, она влепит тебе оплеуху, если ты ее заслужил… так вот, по книге вышло, что мы подошли к какому-то пределу, мы больше никуда не движемся, настало время искать новый путь… и я вышел на улицу, а там разразилась гроза, повсюду сверкали молнии, я поднял руку к небу, сверкнула еще одна молния, и внезапно у меня появилась вторая кожа из молнии, из электричества, словно костюм из электричества, и я понял, что внутри нас находятся ростки супергероизма и что мы можем стать либо супергероями, либо ничем. – Он опускает глаза. – Этого я газетчикам сказать не мог. Разве им это скажешь? Тогда бы в тюрьму меня уже не посадили, меня отправили бы в Пескадеро.

…сгущается… сгущается…

– Но большинство к этому еще не готово, Кен, – говорит Голдхилл. – Они только начинают открывать двери своего разума…

– Однако нельзя же, войдя в эту дверь, все время возвращаться и снова в нее входить…

– …и кто-то должен помочь им в эту дверь войти…

– Только не говори, что не надо углубляться в дебри, – говорит Кизи. – Только не говори, что надо перестать быть первопроходцем, вернуться и помочь этим людям войти в дверь. Если Лири хочет этим заниматься, вот и хорошо. Это хорошая вещь. кому-то же это надо делать. Но кому-то надо быть и первопроходцем и оставлять зарубки, чтобы за ним могли пойти другие. Кизи вновь поднимает голову и смотрит далеко во тьму. Нужно обладать хоть какой-то верой в то, что ты пытаешься делать. Проще простого верить, когда идешь по проторенной дорожке. Но вы не должны терять веры в нас на всем пути. Кто-нибудь типа Глизона… вот такое расстояние Глизон прошел вместе с нами, – Кизи разводит дюйма на два большой и указательный пальцы. Он был с нами до тех пор, пока наша фантазия соответствовала его собственной. Но как только мы пошли дальше, он перестал нас понимать и поэтому начал чинить нам препятствия. Он… потерял веру.

Потерял веру!.. туман залива превращается в пар и шипит внутри моего старого черепа…

Вера! Далше! Да, крайне необычное ощущение возникает, когда сидишь в окружении светящихся красок на жалкой, пузырящейся от нарывов Харриет-стрит и вдруг осознаешь, что, сидя в этом неправдоподобном хлебозаводе-складе-гараже, находишься в среде общины, исповедующей вероучение Цон-Ишапа, и в среде сангхи, в среде манихейства и черни, подвергаемой гонениям у Врат, в среде Заратуштры, Майдхиоймаонгхи и пятерых правоверных перед Виштапу, в среде Магомета, Абу-Бекира и апостолов среди фарисействующих корейш Мекки, в среде Гаутамы и собратьев в пустыне, оставляющих родню свою по крови ради семьи истинной – тайного сообщества сангхи… короче говоря, в среде истинного мистического братства… Только пребывают братья в несчастной старой Америке шестидесятых, заваленной полиэтиленом фирмы «Формика», без единой песчинки пустыни, без единого обрывка пальмового листа, без единого кусочка плода хлебного дерева, без манны небесной в пустыне, лишь ловя флюиды, исходящие от магнитофона «Ампекс» и фокусов с кувалдой «Уильяме Лок-Хед», глотая приготовленные с математической точностью в лабораториях наркотики ЛСД-25. ИТ-290, ДМТ, а вовсе не напиток «сома», устремляясь вдаль в аэропортовских комбинезонах с американскими флагами и в автобусе «Интернейшнл Харвестер» – да мало того! – средь скопления зефирных лиц и до блеска начищенных черных туфель…