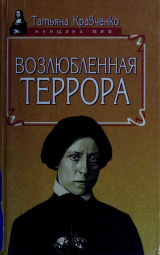

Текст книги "Возлюбленная террора"

Автор книги: Татьяна Кравченко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)

Довожу до вашего сведения, что прогулки Спиридоновой М. А. и Измайлович А. А. по парку Нижней Массандры имеют, очевидно, и другие цели, помимо сбора гербария. Сегодня, сидя на балконе нашей палаты после обеда, я увидела, как в ворота санатория прошел некий мужчина и туг же к нему подошли Спиридонова и Измайлович. Все они вмиг исчезли в парке.

Мужчину этого с ними я видела еще несколько раз, но всегда издалека. Меня с собой на эти прогулки они явно избегали брать. Даже если мы выходили вместе из палаты в парк, они старались избавиться от меня и исчезали из глаз, как бы испаряясь или проваливаясь сквозь землю. Я никак не могла за ними угнаться.

Сообщаю также, что Спиридонова и Измайлович часто посещают бывшую дачу барона Врангеля. Они рассказывали мне, что осмотрели подвалы дачи и нашли их в «прекрасном состоянии». В их речах так и сквозило: какое удобное место для хранения оружия и конспиративной работы. Так вот, я тоже подумала, что им никакого труда не составит подогнать лодку к «молику», затем выйти в открытое море и там пересесть ь проходящее мимо судно. Ведь иностранные суда стоят на рейде совсем недалеко от Ялты. Возможно, Спиридонова это и имела в виду, когда сказала однажды: «Ведь отсюда так легко сбежать»

Если в дальнейшем я замечу еще какие-либо особенности поведения Спиридоновой и Измайлович, немедленно, как мне повелевает партийный долг, сообщу об этом вам, товарищи…

Написав, Галина сложила листок вдвое, потом еще вдвое и затолкала в небольшой голубой конверт. Завтра она постарается передать это местному уполномоченному ОГПУ.

Г. А. Кошина-Орлова вспоминала:

Однажды Спиридонова и Измайлович ездили в Ялту и осмотрели дом и сад Чехова. Была жива еще Мария Павловна, сестра Чехова. Они рассказывали мне восторженно, что Мария Павловна приняла их очень радушно, напоила чаем и показала им музей Чехова со всеми подробностями.

Помню, рассказывали они мне и о Вере Фигнер – какая она была красавица и как прекрасно сохранилась физически в заключении в крепости. «Была она сложена дивно, как фарфоровая куколка, и в нее, в 70-летнюю, молодежь влюблялась по-настоящему», – говорила Спиридонова. Иногда они начинали вспоминать, кто за кем ухаживал и кто на ком женился и разошелся, и тогда они напоминали мне самых обыкновенных кумушек.

ВСЕ ИДЕТ ПО КРУГУ

Однако, как и следовало ожидать, крымская передышка оказалась недолгой: 16 сентября 1930 года заместитель председателя ОГПУ Мессинг выдал ордер на арест и обыск всех подозрительных в Москве и окрестностях. По этому ордеру Спиридонова и была вновь арестована. ГПУ не слишком заботилось о логике своих поступков. Если захотеть, можно и Ялту рассматривать как окрестности столицы. Майоров был также арестован.

А 24 сентября Спиридоновой, по ее настоянию, предоставили свидание с мужем.

Майоров в сопровождении милиционера вошел в камеру. Сидящий за столом гепеушник махнул рукой:

– Часовой может подождать у двери. Садитесь, Майоров. Время свидания – пятнадцать минут.

Мария «проверила» мужа взглядом:

– Как ты?

– Как видишь, – он развел руками, как бы приглашая посмотреть. – Бодр и здоров.

Она грустно улыбнулась. Как же, здоров! Лицо осунулось, щеки ввалились, отросшая щетина старит его лет на десять.

– Держись, Илья. И ты, и я знаем, что сажать нас сейчас не за что.

– Они найдут за что, – поморщился Майоров. – Они…

– Разговорчики! – прикрикнул дежурный охранник. – Политики касаться не положено!

– Да какая политика! Все мы жили как под колпаком и не могли вести никакой работы. Вот если бы нас отпустили лет на пять, мы бы завели связи, повели бы работу – пусть бы нас тогда сажали, слова бы не сказала…

– Опять? – перебил охранник. – Я же сказал, политика – тема запрещенная. Сейчас прекращу свидание.

– Хорошо-хорошо, больше не будем, – поспешно сказал Майоров. – Расскажи лучше, как ты себя чувствуешь, Маруся. Что, кашель опять мучает?

– Это уже неважно.

– Но…

– Я должна тебе кое-что сказать.

Мария нервно стиснула руки.

– Кое-что очень важное. Только дай слово, что не станешь возражать мне.

Майоров почувствовал, как по спине побежал холодок – и от слов, и от выражения ее лица.

– Сначала скажи, – стараясь не выдать беспокойства, ответил он.

Мария, видимо, собралась с силами и стала говорить горячо и убедительно:

– Я почти всю жизнь провела в заключении. Понимаешь, с двадцати лет я всего полтора года была на свободе. И вот сейчас опять, и, кажется, на долгие годы. А мне и так немного осталось. Больше я так не могу, и я решила с этим покончить сама.

Майоров понял и побледнел. Опять она заговорила о самоубийстве!

– Маруся!

– Не перебивай меня. Мой поступок ни для кого не должен стать примером. Я хочу, чтобы вы жили, жили и жили.

– Маруся, ну что ты говоришь…

– Я все обдумала.

Он взглянул ей в лицо: похоже, мысль о смерти превращается в навязчивую идею. И все будет зависеть от тех слов, которые он сейчас скажет. Если он немедленно не разубедит Марусю, она найдет способ привести свое намерение в исполнение.

– Я не буду говорить, как ты нужна нам, мне, – медленно начал Илья Андреевич. – Ты и сама это знаешь. Но вот ты хочешь, чтобы никто не последовал твоему примеру. Это же невозможно. Ты всегда была примером для членов нашей партии, как и для многих людей. Боюсь, что твое самоубийство вызовет цепную реакцию. Это капитуляция, выход из борьбы. На тебя это совсем не похоже.

Мария горько усмехнулась:

– Ты так считаешь?

– Не только я. Думаю, к моему мнению присоединились бы и другие товарищи, если бы узнали, что ты задумала…

Она хотела что-то сказать, видимо, возразить, но в этот момент охранник взглянул на часы:

– Свидание окончено{

В дверях возник милиционер, пришедший за Майоровым. Когда Илью Андреевича уводили, он обернулся с порога:

– Подумай над тем, что я тебе сказал, – в эти слова и взгляд он постарался вложить душу. – Крепко подумай.

В январе 1931 года Марию Спиридонову, Илью Майорова, Александру Измайлович и Ирину Каховскую постановлением особого совещания при коллегии ОГПУ выслали на три года в Уфу. Срок потом продлевали еще дважды.

Уфа – это все-таки не Ташкент и не Самарканд. Хотя это и столица Башкирии, Уфа все же ближе к России, чем Средняя Азия. И жизнь в Уфе после жизни в Ташкенте и в Самарканде позволила Спиридоновой увидеть и оценить изменения, принесенные в российский город двумя десятилетиями Советской власти. Надо сказать, изменения эти были подчас не в лучшую сторону.

В Уфе, как и во всех более-менее крупных городах Страны Советов, спасения не было от хулиганов. Еще в двадцатые годы хулиганство стало настоящим бичом общества, особенно в среде рабочих-пролетариев. С 1928 по 1935 год число задержанных городских правонарушителей в возрасте до восемнадцати лет увеличилось больше чем в четыре раза. И это было вполне объяснимо. Во-первых, на фабриках и заводах появилось много антисоциальных и асоциальных элементов: в 1925 году Наркомпрос решил всех бывших беспризорников для перевоспитания влить в рабочие коллективы. Во-вторых, партийная линия на индустриализацию и насильственную коллективизацию вызывала непомерный рост городского населения. Резко увеличилось число рабочих, в основном за счет сельской молодежи.

И раньше-то с жильем для рабочих было не слишком хорошо, а теперь особенно остро встала жилищная проблема. Набранных на заводы и фабрики парней некуда было селить. Новоиспеченные рабочие жили в подвалах, на чердаках, ходили по ночлежкам. Вот как описывал один из санитарных врачей обстановку в такой ночлежке: «Условия в этих домах были поистине кошмарные – в полном смысле очаги заразы. Деревянные нары, тут же хлеб, котелки с пищей и в грязи дети. Под нарами свальное место. Воздух сперт, сгущен, вонь и сырость от висевшего тут же белья». Чуть позже стали появляться рабочие общежития, что преподносилось как достижения социалистического строя. Но реально и там обстановка выглядела немногим лучше, чем в ночлежках.

Оторванные от семьи, лишенные нормальных бытовых условий, не имеющие семейных обязанностей, молодые люди в свободное время просто не знали, чем заняться. Предоставленные сами себе юноши и девушки объединялись в компании крайне агрессивные, потому что им необходимо было любой ценой завоевать себе место в жизни и пропитание. В одиночку это сделать в большом городе невозможно. А такие стихийно возникающие группы обычно ориентированы на собственные «внутренние» законы и быстро усваивают криминальные нравы и стиль поведения. Хулиганская романтика у молодежи быстро входила в моду. Компании жили по законам воровской этики, парни брали себе клички на блатной манер, подражали взрослым блатным, девушки с гордостью именовали себя «марухами» (так у блатных назывались сожительницы членов шайки).

Остановить волну преступности можно было, только прекратив массовые перемещения людей из деревень в города, прекратив насильственную коллективизацию и индустриализацию и отказавшись от пресловутых «принципов социалистического общежития». Но это противоречило всей политике советского государства. И нарастание хулиганства решили прекратить даже не просто репрессивными мерами, а более своеобразными средствами.

Хулиганство стало расцениваться с политической точки зрения. Это стремление подводить под действия нарушителей общественного порядка идеологическую подоплеку возникло примерно с середины двадцатых годов. Тогда как бы оформился юридически тип среднего советского нарушителя общественного порядка: «Это человек человеком, чаще всего даже «свой парень». С рабочим номером и профбилетом в кармане. Его ореол – буза, мат, скандал, мордобой. Его царство – пивная, бульвар, клуб, киношка. Это он – король окраины, властелин предместий, гроза темных переулков».

С 1934 года практически уже за все бытовые правонарушения полагалась «политика». Например, человек, оскорбивший словом или действием не просто другого человека, а стахановца, привлекался к ответственности не за хулиганство, а за контрреволюционную агитацию и пропаганду. Драка же с передовиком производства расценивалась не иначе как попытка террористического акта.

А после февральско-мартовского Пленума 1937 года хулиганские дела вообще стали проходить по статье 58 УК РСФСР («контрреволюционные преступления»). Доходило до абсурда: во многих газетах сообщили о случае на ленинградском заводе имени Ворошилова. Там исключили из комсомола юношу «за нецензурное ругательство в адрес портрета Ленина, упавшего на него». При этом на комсомольском собрании предложили передать материалы в органы НКВД: «Брань в адрес наших вождей и брань вообще – дело политическое».

С тех же идейно-политических позиций рассматривалась и проституция, процветавшая в советских городах, – не только в Москве и Ленинграде, но и в относительно провинциальной Уфе. Когда-то мечтатели-революционеры были уверены, что этот порок исчезнет вместе с империей: достаточно будет объявить всех людей свободными. Но на деле все вышло иначе.

К бывшим профессионалкам, освобожденным от неусыпного ока врачебно-полицейского комитета, упраздненного революцией, присоединились служившие во многочисленных советских учреждениях «совбарышни». Таким образом они увеличивали свои скудный паек или добивались ордера на жилье. Женщины-горожанки, ездившие в пригород, чтобы обменять вещи на продукты, нередко расплачивались с проводниками собой. Проститутки по-прежнему обслуживали клиентов в гостиницах, и по-прежнему функционировали притоны и тайные дома свиданий. Были случаи, когда явившиеся для совершения обыска солдаты колебались «между выбором исполнения своего служебного долга и уступкой соблазну воспользоваться находящимися там женщинами».

Ряды проституток в конце двадцатых – начале тридцатых годов пополнили безработные, домашняя прислуга, чернорабочие, порою бывшие дворянки. Но более двух третей представительниц древнейшей профессии тогда составляли бывшие жительницы деревень, бежавшие от коллективизации в город, где не могли найти ни работу, ни жилье. А после введения паспортов в 1932 году в проститутки нередко стали подаваться и пролетарки. Уже к 1935 году больше половины городских «ночных бабочек» днем трудились на социалистических предприятиях. В милиции нередко составлялись примерно такие протоколы: «Работница-ударница завода «Краснознаменец» пьянствует и занимается развратом», «Владимирова М. имеет четырех детей, работает на ткацкой фабрике, водит к себе на квартиру мужчин»…

Торговали собой не только разведенные, но и семейные женщины. Это была так называемая «подсобная» проституция… Поскольку в тридцатые годы попытки возрождения тайных притонов и «домов свиданий» сурово карались, основной формой проституции стала уличная. Изменилось и место ловли клиентов: проституток вытеснили с центральных улиц, и они перебазировались в рабочие кварталы, находя желающих попользоваться их услугами около пивных, семейных бань и даже заводских проходных в дни получки.

Несмотря на репрессивные меры, советское государство так и не нашло эффективных средств для борьбы с проституцией. К тому же в первой в мире социалистической стране переродилось извечное человеческое понятие «милости к падшим»: здесь оно обрело поэтический смысл…

Все это конечно, не могло пройти мимо заинтересованного взгляда. Но Мария Спиридонова словно не хотела замечать, что принесла людям выстраданная ею революция. Уйти от действительности помогала работа.

Из показаний Марии Спиридоновой:

Я работала в банке, как бы я работала, если бы имела возможность вести свою партийную или советскую работу, как я работала в 1917–1918 гг. Только тогда я была свободна и счастлива, а теперь обратно.

Но стараний и увлечений работой было столько же: меня звали танком и наваливали столько работы, сколько могли вывозить только три человека. Один раз меня поставили в другую группу, пришлось в мою прежнюю на мое место поставить троих консультантов. И они провалили работу и разбежались. Меня, разумеется, заставили чинить их прорехи. Конечно, меня как ссыльную эксплуатировали, и увидав мою слабость к банку, знали, что как бы ни было трудно и как бы я ни ругалась, я не уйду…

Я уходила из банка не в 4 часа дня, а в 6–7 часов, дома обедала и мыла посуду и убиралась, ложилась на час, в 10 часов меня будили, читала газеты и книги и в 11, как автомат точно, садилась за свои бумаги до 3–4 часов ночи ежедневно, за исключением дней под отдых, когда всю ночь стирала на свою семью. От нехватки сна спасалась крепким чаем, который брала с собой на службу. Книги я читала по дням отдыха. Поэтому не любила посетителей и была деловито коротка в беседе, так как они отнимали или час отдыха, или увеличивали ночное сидение до 6-ти часов утра. Машинистки всегда знали, что с утра я займу своим шлепаньем 2 машинки. Так изо дня в день, из года в год, как одержимая. Мои близкие осуждали меня и пробовали опротестовать, но бесполезно. Если бы я не отдавалась так банку, я бы больше мыслила политически, учла бы лучше обстановку и предупредила бы нашу беду. Одержимость помешала…

Вот и опять «одержимость»…

8 февраля 1937 года Спиридонова была вновь арестована по обвинению в подготовке покушения па членов правительства Башкирии и Климента Ворошилова, собиравшегося посетить Уфу. По этому «заговору» всего был арестован 31 человек. Разумеется, Майоров, Каховская и Измайлович разделили участь Спиридоновой.

Им инкриминировали создание якобы существующей всесоюзной контрреволюционной эсеровской организации, в которую входили и левые, и правые эсеры и которую возглавлял всесоюзный контрреволюционный центр. Главными «центристами» были объявлены все те же Спиридонова, Майоров, Каховская, Измайлович…

ОХОТА НА ЧЕЛОВЕКА

Информационное сообщение в газете «Правда»:

На днях закончился пленум ЦК ВКП(б). Пленум обсудил вопрос о задачах партийных организаций в связи с предстоящими выборами Верховного Совета СССР на основе новой Конституции. Пленум принял соответствующую резолюцию, публикуемую ниже. Пленум обсудил далее вопросы хозяйственного и партийного строительства и принял соответствующие практические решения. Пленум рассмотрел также вопрос об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б).

Пленум работал уже целую неделю. Но только сегодня, 1 марта 1937 года, было запланировано второе по важности (после товарища Сталина) выступление – сегодня должен был говорить нарком внутренних дел СССР товарищ Ежов.

Уже с первых минут его речи нарком внутренних дел Башкирии Бак понял, почему Ежову предоставили слово только теперь, и в очередной раз восхитился прозорливостью руководства. После выступлений-отчетов наркомов Ежов как бы подводил итог, а их ведомство для того и создано, чтобы подводить итоги и выносить оценки. В глубине души Бак был уверен, что Наркомат внутренних дел – самый главный и нечета прочим.

– Выступления представителей ведомств, – начал Ежов, – показывают, что они до конца не поняли ни смысла, ни самой постановки вопроса об уроках вредительства японо-германских троцкистских организаций, ни тех задач, которые стоят перед нами в связи с уроками вредительства, шпионажа, диверсий. Ни один из товарищей не попытался дать не только анализ тех недостатков своих ведомств, но и не говорили о том, что они конкретно думают делать, чтобы изжить эти недостатки, для того чтобы вскрыть эти недостатки, ликвидировать их в самый короткий срок…

Ежов напомнил о взрывах и авариях в Кемерове, заключением специальной комиссии признанных диверсиями (а Наркомтяжпром, вместо того чтобы передать это заключение в НКВД, положил его под сукно), напомнил, как рьяно в этом же наркомате защищали директора Резинтреста Биткера, недавно признанного врагом народа. «Правильно, все правильно, – мысленно соглашался Бак. – Так им, так…»

– Я не могу, товарищи, не остановиться и на другом факте, чрезвычайно характерном, – Ежов перешел ко второй части своего выступления. – Что сейчас получается? Получается довольно странное положение. Я хочу сказать несколько слов об арестах вредителей, диверсантов, шпионов и им подобных. В резолюции Пленума уже отмечен тот факт, что вредительство не только не вскрывали и не только не проявляли инициативу в этом деле, но и в ряде случаев тормозили…

– Правильно, – вдруг раздался из президиума негромкий голос с характерным кавказским акцентом. – Правильно. Там еще мягко сказано.

– Да, товарищ Сталин, – подхватил Ежов. – Там мягко сказано. И я должен сказать, что не знаю ни одного факта, когда бы по своей инициативе позвонили и сказали: «Товарищ Ежов, что-то подозрителен этот человек, что-то неблагополучно в нем, займитесь этим человеком». Чаще всего, когда ставишь вопрос об арестах, люди, наоборот, защищают этих людей.

Мотивы самые разнообразные. Но один из главных мотивов такой: а что же я буду делать дальше, план нужно выполнять, а когда нет главного инженера или начальника цеха, что я буду делать? Я обычно отвечаю скажи спасибо, сволочь, что мы берем этого человека, скажи спасибо, что вредителя берем. Грош цена тебе, если ты защищаешь человека, который вредит. На него достаточно материалов, чтобы его арестовать. Ты защищаешь ради выполнения программы, он тебе программу, может быть, и будет выполнять, но и вредить будет.

Ежов сделал паузу и обвел глазами зал. В зале стояла необычная тишина.

– Так вот, – продолжил нарком, – здесь заодно, товарищи, разрешите сказать о таких умонастроениях, таких хозяйственниках, которые рассматривают это вредительство как какую-то полосу модных настроений. Дескать, вскрыли вредительство и теперь везде и всюду видят вредителей, мешают нам работать, мешают нам выполнять план. Они говорят: «Я план выполнил и даже перевыполнил, а вы мне толкуете о вредительстве».

Ежов опять посмотрел в зал, останавливая невыразительный – и страшный в своей невыразительности – взгляд то па одном, то на другом из собравшихся. Выдержав паузу, продолжил:

– Конечно, товарищи, такие хозяйственники ни черта не понимают в природе нашего советского строя. Они должны, во-первых, учитывать, что вредитель в условиях нашего советского строя не может только вредить, он, по крайней мере, на 70–80 процентов должен делать хорошие дела. Иначе, если он будет только вредить, его немедленно разоблачат и немедленно посадят. Он может нам вредить только небольшими делами, там, где он уже уверен, что никак не будет разоблачен.

И снова из президиума раздался негромкий голос вождя:

– И будет копить силы к моменту войны, когда он навредит по-настоящему.

– Совершенно верно, товарищ Сталин, – подхватил Ежов. – Он прикрывается и советской фразеологией и преданностью партии и Советской власти. Он проявляет всюду, где нужно и где не нужно, инициативу, он хвалит всех и хвалит Советскую власть. А все для чего? Для того чтобы навредить тогда, когда у него есть уверенность, что его не раскроют.

– И революционные речи произносит, – выкрикнул Постышев.

– А как же, безусловно, это непременная принадлежность, – спокойно согласился Ежов. – Вся природа нашего советского строя такова и наши победы таковы, что вылезти с открытым забралом против нас он не может. Он вынужден прибегать к методам, которыми пользовались шпионы, провокаторы. Он поддерживает Советскую власть только для того, чтобы лучше вредить.

Ежов раскрыл черную кожаную папку, которую до этого держал в руках:

– Вот, товарищи, от этих общих замечаний разрешите перейти к ведомствам. Я взял за последние пять месяцев дела троцкистов, правых и зиновьевцев, – собственно, это одна и та же банда мерзавцев, перешедшая на враждебные по отношению к советскому строю позиции. Я проанализировал эти дела по всем ведомствам и должен сказать, что по цифрам осужденных Военным трибуналом и Особым совещанием некоторые ведомства выглядят здесь совсем не так хорошо, как они думают. По Наркомтяжу прошло 137 дел, причем у нас еще много дел впереди, по Наркомлегпрому – 141 человек, осужденных на разные сроки, в том числе и приговоренных к расстрелу, по Наркомпищепрому – 100 человек, по Наркомместпрому – 60 человек. По Наркомвнуторгу – 82 человека, по Наркомзему – 102 человека, по Наркомфину – 35 человек, по Наркомпросу – 228 человек…

– Ого! – выдохнул кто-то с места. – Это я понимаю!

– И ведь это только руководящие работники, – шепнул Баку сидящий рядом с ним его заместитель Карпович. – Как же они работают?

И, словно в ответ Карповичу, Ежов сказал:

– Разрешите теперь перейти конкретно. Начну с ведомства Наркомфина…

Речь Ежова затянулась почти на два часа. За наркомом финансов Гринько свое получили наркомхоз Комаров и уже снятый наркомвод Пахомов. Особенно досталось под конец наркому совхозов Калмановичу, как ехидно заметил Ежов, «ведомству, отличающемуся большой скромностью». А скромничать нечего – положение с диверсиями здесь еще хуже, чем в других наркоматах…

После выступления наркома внутренних дел слушателям явно была необходима передышка.

Когда короткий перерыв уже подходил к концу и делегаты Пленума занимали свои места в зале, наркома внутренних дел Башкирии Бака остановил в дверях сам Ежов:

– На секунду. Я просто хотел обратить твое внимание на одно место в выступлении Пахомова, он передо мной говорил, до предыдущего перерыва. Помнишь, он предложил поправку к вопросу о задачах наркоматов?

Бак сразу уловил намек, но на всякий случай промолчал, ожидая, чтобы его собеседник сам продолжил свою мысль.

– Так вот, – с нажимом сказал Ежов. – Пахомов предложил добавить к врагам-троцкистам врагов-бухаринцев. А у тебя сидят эта старая контра Спиридонова с сообщниками. Когда-то Бухарин неплохо ладил с левыми эсерами… Впрочем, иди, потом еще об этом поговорим.

Заседание уже началось. Бак тихо притворил за собой входную дверь, поискал глазами свободное место. Увидев своего заместителя Карповича, делающего руками приглашающие знаки, пробрался к нему и пристроился на соседнем кресле.

– Ну что? – прошептал Карпович.

Бак неопределенно пожал плечами и сделал вид, что внимательно прислушивается к выступавшему.

Говорил нарком пищевой промышленности Микоян. Слушали его довольно благосклонно: вождь хорошо относился к Анастасу Микояну.

– …Троцкисты стали главными вредителями в нашем народном хозяйстве, – то, чего, к сожалению, мы не ожидали, – оправдывался Микоян. – Тогда только казалось, что это головотяпство, плохая работа, не стараются, а теперь, когда смотришь, выходит, что это было результатом сознательной деятельности. Правда товарищ Сталин своевременно предупреждал всех нас, говорил, что нет такой пакости, которую бы не совершили троцкисты и правые. Товарищ Сталин по итогам первой пятилетки говорил, тогда была острая борьба…

Микоян перевел дух, достал большой носовой платок, вытер со лба блестящие капли пота и прочел по бумажке:

– «Рост мощи советского государства будет усиливать сопротивление последних остатков умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают последние дни, они начнут переходить от одних форм наскоков к другим, более резким формам наскоков, апеллируя к отсталым слоям населения и мобилизуя их против советской власти. Нет такой пакости и клеветы, которых бы эти бывшие люди не возвели на советскую власть и вокруг которых не попытались бы мобилизовать отсталые элементы. На этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных националистов центра и окраины, – могут ожить и зашевелиться осколки контрреволюционных элементов из троцкистов и правых уклонистов».

Микоян спрятал бумажку в нагрудный карман пиджака и опять посмотрел в зал:

– Товарищи, более открытого указания нельзя было ожидать. Товарищ Сталин в 1933 году, когда они только задумали вредительство, делал нам тогда предсказание, но, к сожалению, до нашего сознания это предсказание не дошло по-настоящему… Поймите, товарищи, какого еще более коварного, чем японский империализм, врага мы имеем! У нас есть много людей недовольных. Эти люди вербуются для подрывной работы японо-германскими фашистами. Да и троцкисты вербовали себе в агентуру недовольные элементы. Они брали людей, так сказать, обиженных, недовольных себе в агентуру. Вербовать в нашей стране еще есть кого. Вот почему эту опасность нельзя недооценивать. Мы должны учесть эти уроки!

– Верно! – выкрикнули из зала.

Воодушевившись, Микоян заговорил громче:

– Что мы имеем теперь, хотя бы в нынешнее время? Я уверен, я думаю, что мы имеем еще много невскрытых врагов. По совести говоря, я боюсь больше этих невскрытых врагов… Главное – это то, что надо своевременно увидеть врага. Мы часто видим человека, но душу этого человека мало знаем. Теперь уроки ясны. Лучше иметь меньше, да лучше. Чем иметь какого-нибудь гнилого консерватора, лучше взять менее квалифицированного, менее опытного, но честного человека, он будет учиться. Если даже он не вредитель, но он гнилой, то нечего его держать, лучше взять молодого человека, подучить, и он будет прекрасно работать…

– Послушай, зачем тебя все-таки Ежов задержал? – еще раз тихо спросил, наклонившись к Баку, Карпович.

Бак недовольно поморщился: такие вопросы не задают, тем более начальству, и тем более дважды. Хоть они с Карповичем и друзья, все же не следует забывать о субординации. Однако слова Карповича поневоле заставили Бака отвлечься от происходящего. «Вот еще свалилась на мою голову, – недовольно подумал он о Спиридоновой. – Упряма как черт. Такую на испуг не возьмешь. А видно, показания ее ох как требуются хозяину. Такая свидетельница по делу Бухарина была бы просто подарком. Ну ничего, Михайлов мужик опытный…»

Пока Бак размышлял, Микояна уже сменил следующий оратор. На трибуне был нарком совхозов Калманович, тот самый, которому «скромность», по словам Ежова, мешала разоблачать многочисленных врагов в своем ведомстве. Заместитель наркома внутренних дел Башкирии проследил за взглядом своего начальника и счел нужным пояснить:

– Оправдывается.

Бак уловил конец фразы Калмановича:

– …товарищ Молотов говорил, что к технике надо прибавить политическое воспитание, это – совершенно ясное и обязательное для нас указание. Но в то же время по нашей линии мы не полностью овладели техникой в отдельных отраслях нашей работы.

Молотов из президиума тут же отреагировал:

– Дело не в том, чтобы требовать от вас овладения техникой во всех отраслях вашей работы, а дело в том, чтобы требовать от вас самого элементарного порядка в работе наркомата, которого пока нет.

– Я тоже об этом скажу, – пояснил Калманович. – Думаю, что я не делаю ошибку, если сейчас говорю о тех крупных прорывах, которые у нас были и на которые нам надо обратить внимание…

– Забываете главное! – сурово бросил Молотов.

Его немедленно поддержал Каганович:

– Вы скажите, что у вас в Бийском зерносовхозе сидел в течение ряда лет крупный вредитель Кудряшов. Почему же вы его не заметили? Ведь совхоз работал очень плохо, почему вы его не раскрыли?

Калманович хотел что-то сказать, но Лазарь Моисеевич не дал ему и рта раскрыть:

– Здесь же обсуждается не вопрос о вашей деятельности, о недостатках этой деятельности. – Очки Кагановича ехидно блеснули. – А о вредительстве, которое у вас было, вы ни одного факта не приводите и ставите себя в неловкое положение.

Бак понял, что наркому совхозов нужно срочно оправдываться. Его собрались расчихвостить, что называется, по полной программе.

– Вы поставили сейчас этот вопрос, – в голосе Калмановича слышалось некоторое напряжение, – а товарищ Ежов в своей речи спрашивал, почему не выходят и не говорят о программе по ликвидации последствий вредительства. Я с этого и начал.

Из зала посыпались раздраженные реплики:

– Неверно! Не с того!

Каганович немедленно отреагировал на поддержку зала:

– Ловко вы тут играете. Товарищ Ежов ставил вопрос о вредительстве!

– Я сказал, что в конце буду говорить о своей плохой работе по линии кадров, – пояснил Калманович.

И опять Каганович поддел его:

– Почему в конце? Это же главный вопрос!

Бедняге Калмановичу явно приходилось туго. Он повернулся лицом к президиуму и вдруг выпалил:

– Раскрыл ли я хоть одного вредителя? Ни одного!

В зале послышался сдержанный смех. Шкирятов с места примирительно сказал:

– Потому что ты не знал.

Калманович схватился за его слова, как утопающий за соломинку:

– Потому что я не предполагал, что может быть это вредительство. Я считал, что это плохая работа. Вот в чем моя вина, вот в чем моя ошибка. Вот сидел Кудряшов, проваливал Бийский совхоз, он старый директор. Мы сняли его, но перевели в другой совхоз. Это наша ошибка, мы не разобрались в нем как следует.