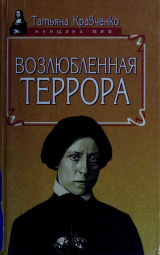

Текст книги "Возлюбленная террора"

Автор книги: Татьяна Кравченко

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)

НЕВЕСТЫ И ЖЕНИХИ

Тюрьма, куда поместили шесть знаменитых каторжанок находилась в маленькой деревушке Ака-туй, и в истории русского революционного движения она сыграла не последнюю роль. Туда ссылались сначала декабристы, потом – польские повстанцы 1863 года. Одно время тюрьма была необитаема, но после перестройки в 1889 году в ней снова стали размещать политических.

Режим в Акатуе поначалу был не слишком суров. Заключенные пользовались известными льготами: им позволено было носить собственную одежду, получать книги, общаться друг с другом. Кроме того, в Акатуе же находились Гершуни, Созонов, Петро Сидорчук и многие другие знаменитые арестанты. Так что, шутила Маруся, компания подобралась весьма подходящая…

Много лет спустя она напишет в своих воспоминаниях о том времени: «…было полное приволье. Выпускали гулять на честное слово далеко в лес… А в деревушке за две версты от тюрьмы жило несколько десятков семей заключенных – жены, дети с целым домашним скарбом и хозяйством, даже с коровами. Отцов и мужей отпускали к ним с ночевкой. Они просто там жили дома со своими и являлись в тюрьму только показаться. В самую тюрьму на весь день тоже приходили дети, жены и матери и толкались по двору и камерам как равноправные члены одной большой тюремной коммуны. Внутрь стража заходила только на поверку. В пределах каменных стен жизнь каторги пользовалась полной автономией…»

Это раздолье будет длиться до начала 1907 года…

Сегодня у Сани Измаилович был счастливый день – она получила письмо. То есть письма из дома, от матери, отца и сестры вообще-то приходили не так уж и редко, и всем им Саня страшно радовалась. Но это письмо было особенным. Это было письмо от Карла.

Привезла его невеста Егора Созонова Маша, а уж как оно к Маше попало – это разговор особый. Письма политических политическим доставлялись не официальными путями, а с оказией.

Каждый Машин приезд вызывал в Акатуйской колонии необычайное оживление. В небольшую избу Егора набивалась куча народу. Поначалу все внимательно слушали рассказы гостьи, глотая свежие новости с воли. Потом не выдерживали, начинали перебивать, вставлять замечания… Через некоторое время закипали такие жаркие споры, что в них можно было и голос сорвать…

В самый разгар спора Саня тихонечко вышла из избы и направилась к себе – в маленькую комнатку женского барака. Там она бросилась с разбега на кровать – пружины жалобно взвизгнули – и принялась перечитывать письмо, жадно впитывая каждую строчку.

«Любовь моя, – писал Карл, – я скучаю по тебе каждый день, каждую минуту…» После десятого прочтения, когда буквы уже сливались перед глазами, а содержание накрепко отпечаталось в памяти, Саню отвлек скрип открывающейся двери:

– Можно?

Саня подняла голову и увидела на пороге Марусю Спиридонову.

– Я тебе не помешаю?

– Нет-нет, что ты!

Саня подвинулась, уступая ей место рядом с собой на узкой кровати.

– А я заметила, как ты вышла, – Маруся уютно устроилась в уголке, – и решила, что стоит потом заглянуть к тебе.

Саня с нежностью посмотрела на подругу. Щеки у Маруси горели. – очевидно, спор был жарким и ее оппонентам сильно досталось. Там, у Созонова, она, казалось, целиком была поглощена политическими проблемами. Но сейчас, в полумраке комнаты, сидела не живая легенда социалистов-революционеров, а ее лучшая подруга, любимая, надежная и все понимающая.

Когда Саня увидела ее в первый раз, она и подумать не могла, что отныне им с Марусей быть неразлучными до самой смерти.

Сейчас ей уже странно вспоминать тот день.

Все они – будущие каторжанки, назначенные на пересылку, – стояли посреди сборной Бутырки и вяло пререкались с полковником. Из-за этих пререканий не сразу и заметили, как в глубине открылись железные решетчатые двери, пропустив маленькую тоненькую девушку в белом платочке.

Первой увидела девушку Маня Школьник – восторженная круглолицая Маня, у которой Спиридонова была образцом для подражания, недосягаемой героиней. Она рванулась было к ней – и вдруг остановилась, словно натолкнувшись на стену. Саня Измайлович тоже сделала несколько шагов к вновь прибывшей, даже взяла ее за руку, по тут же инстинктивно отшатнулась.

У девушки в белом платочке светлые глаза были обрамлены огромными черными кругами, на щеках горели два ярко-красных пятна, губы плотно сжаты, а во всех чертах лица – холодная отчужденность. Особенно во взгляде, смотревшем сквозь присутствующих.

Спиридонова поздоровалась и потом стала отвечать на вопросы конвоира – таким же безразличным тоном, сквозь стиснутые зубы, не поворачивая головы, уставя глаза в пространство.

Саню поразило, что в этих светлых глазах под сдвинутыми бровями не светилось ни искорки жизни. Они были не то чтобы мертвы, просто как-то неправдоподобно неподвижны. И в то же время в них словно скрывалась некая тайна, глубоко-глубоко запрятанная…

Измайлович и Школьник отошли на несколько шагов и робко посматривали на Спиридонову из-за свода сборной. Тогда чужое, далекое выражение Марусиного лица отозвалось в Сане горечью и оттолкнуло ее от Спиридоновой не на один лишь миг, а на много-много дней…

Давно уже те дни остались в прошлом. И непонимание, казалось стеной стоявшее между девушками, как-то незаметно растаяло. Хотя и сейчас самой себе Саня признавалась, что ее первое предубеждение против Маруси возникло отнюдь не на пустом месте. II дело не только в том, что Маруся в сборной Бутырки не кинулась на шею подругам по несчастью.

Саня Измайлович терпеть не могла картины, о которых много и громко говорят, терпеть не могла нашумевшие книги и модных писателей. То, что на устах у всех, по глубокому Саниному убеждению, редко бывает действительно интересным. К тому же «притча во языцех» быстро теряет индивидуальность и превращается в «общее» место.

А в Спиридоновой давно уже никто не видел нормальную обычную девушку. Ее индивидуальность как бы стерлась, и она стала ходячим памятником всем эсеркам-террористкам, неким воплощением самопожертвования во имя революции. И никто не замечал, что у Марии прелестная фигурка, изящные узкие руки и ноги, чудные волосы. Все отзывы о ней звучали как заученные, заштампованные фразы, Правда, и сама Спиридонова, казалось, почти не помнила, что она живая, нормальная женщина, и воспринимала себя только как орудие и символ борьбы.

Кстати, именно поэтому возникали постоянные трения между Марусей и Настей Биценко, Настя была уверена, что Спиридонова рассчитанно работает на собственную популярность. Для этого – и письма в газеты, и выставленные напоказ страдания, и постоянные речи на митингах, стихийно возникавших в дороге.

Что ж, внешне, может быть, все так и выглядело, но теперь-то Саня знала, как Марусе нелегко постоянно быть символом и орудием революции. Слишком тяжелым грузом легла эта ненужная слава на ее тоненькие плечики. И теперь, хочешь не хочешь, приходилось ее нести. Бедная Мария – человек ответственный…

Пожалуй, только оставшись вдвоем с Саней, Маруся позволяла себе хоть немного побыть не памятником, а просто слабом девушкой двадцати двух лет от роду…

Именно эту двойственность так хорошо почувствовала Саня тогда, в сборной, при первом взгляде на Марусю. Железная, несгибаемая, сдержанная революционерка, не живая, не теплая, словно сошедшая со страниц политической брошюры, с сосредоточенным мертвым взглядом, – такой Спиридонова всем и казалась. Но в глазах – тайна, и эта тайна – глубоко запрятанная, мятущаяся Марусина душа. Страдающая, сомневающаяся в правильности пути, по которому эсерка Спиридонова идет так твердо…

И только ей, той Марусе – обладательнице ранимой души, ей единственной Саня могла рассказать о Карле…

Карл был давним поклонником старшей Саниной сестры. Катя Измаилович, очень красивая, всегда оживленная и деятельная, бессознательно кокетливая, притягивала к себе мужчин как магнитом. Не один Карл сходил с ума по ее быстрым черным глазам.

Деятельный Катин характер и толкнул ее в революцию. С таким же азартом, с каким она организовывала литературные и музыкальные вечера, запойно читала книги и скакала наперегонки верхом в отцовском имении под Минском, Катя ринулась в водоворот подпольной работы. Через короткое время она уже считалась знаменитостью среди минских эсеров, ей поручали самые ответственные задания. А Саня обожала сестру и тянулась за ней. Вслед за Катей она вступила в партию, вслед за Катей решилась посвятить себя террору.

Боевая организация эсеров постановила провести несколько терактов – ответов на еврейские погромы. У Кати было свое, отдельное задание, а Саня должна была вместе с товарищем, Васей Пулиховым, застрелить минского губернатора. Покушение не удалось, они все попали в тюрьму. И Кате, и Сане грозила смертная казнь. Тогда же было арестовано много членов боевой организации, и Карл в их числе.

Через некоторое время Кате удалось бежать и перейти на нелегальное положение. Камеры Сани й Карла находились одна под другой. Они оживленно перестукивались, часами вели беседы о Кате, – эта тема не надоедала ни ему, ни ей.

А потом… Потом они узнали, что Кати больше нет. Она стреляла в адмирала Чухнина, ранила его, и ее расстреляли прямо во дворе полицейского участка. Карл хотел покончить с собой. Единственное, что могло вытащить его из бездны отчаяния, – постоянные и долгие разговоры с Саней.

Именно в этих разговорах – уже после Катиной смерти – они вдруг поняли, как им хочется жить. Раньше жизнь и смерть воспринимались немного нереально, по-книжному. Свобода, борьба, террор – красивые слова, красивые чувства… Как-то не думалось, что и те, кого они хотят лишить жизни, – тоже люди. Хотя все они и имели конкретные имена и фамилии, все равно почему-то представлялись некими далекими фигурами, абстрактными носителями зла в казенных мундирах. Абстрактное зло уничтожить нетрудно… Да и сами террористы больше думали о тех зажигательных речах, которые они скажут на суде, чем о том, что их ждет после суда.

Теперь же, когда не стало близкого человека – нет и уже никогда не будет, – все вырисовывалось в другом свете. Смерть – холодное, мерзкое ничто. Небытие. И они, юные, двадцатилетние, слишком рано, не вовремя столкнулись со смертью и поэтому научились ценить жизнь.

И тогда же к ним пришла любовь. Как ни кощунственно это звучит, но Катина смерть помогла родиться их с Карлом любви.

Месяц в тюрьме стал их медовым месяцем, – пусть и в разных камерах, но все равно, они провели его сердце к сердцу.

Сейчас Карл отбывал ссылку на Севере и писал Сане с любой оказией. Правда, не так уж часто они случались, эти оказии…

– Ну что, как он? – спросила Маруся, глядя в распахнутые, светящиеся счастьем глаза подруги. – Как?

Саня вздохнула:

– Да так же, как и мы. Долго еще – шесть лет осталось…

Между ними было условлено, что, когда у Карла кончится срок ссылки, он приедет к Сане в Акатуй. Хотя бы повидаться. Этой надеждой Саня жила от письма до письма.

Счастливая Саня!

От Вольского писем не было. Да и не могло быть – Владимир Казимирович Вольский вместе с родителями, а также братом Михаилом и его женой отбыл на лечение в Швейцарию. Иногда Маруся с горечью говорила себе, что, вероятно, там, в Лозанне, путешествуя по Швейцарским Альпам, просто не хочется думать о Нерчинске и Акатуе. И об ужасной Мальцевской женской тюрьме, чей призрак постоянно маячит в отдалении. Рано или поздно их переведут туда… Впрочем, о Мальцевской тюрьме, равно как и о Владимире, Маруся тоже предпочла бы не вспоминать. Но – не получалось…

Саня словно прочла ее мысли.

– Из дома ничего не сообщают? – осторожно спросила она.

– Все здоровы, – сдержанно отозвалась Маруся.

Саня по опыту знала, что, когда подруга начинает говорить таким тоном, лучше не настаивать. Иначе Маруся снова превратится в образ-символ, эсерку Спиридонову. Но тем не менее рискнула:

– От него… ничего не слышно?

– Нет.

Голос сух и строг – запретная тема! Как-то в порыве откровенности Маруся рассказала Сане о своем женихе. И, кажется, теперь в этом раскаивалась. Она не хотела, чтобы ее жалели, пусть даже лучшая подруга, ведь Горький сказал, что жалость унижает человека!

– Все-таки это несправедливо! – не удержалась Саня.

Губы Маруси плотно сжались. Она уже готова была сказать резкость, но вдруг в коридоре послышался веселый топот и в Санину комнату ворвалась Маня Школьник:

– А вы что сидите здесь в темноте? Меня товарищи послали звать вас к столу. Самовар кипит, прямо разрывается! А Настя опять Петро поддразнивает, он уже чуть не плачет! Санечка, иди, разнимай!

– Сейчас, сейчас, – рассеянно сказала Саня.

Чуткая Маня уловила настроение девушек.

– Я не вовремя? – смутилась она.

– Да нет, что ты, – улыбнулась Маруся. – Просто Саня письмо от Карла получила.

Про то, что у Сани Измайлович есть жених, знали все в Акатуе. Маня вздохнула:

– Счастливая ты, Санька!

– Да уж, такая счастливая, – поморщилась Саня. – Я «вечная», у него семь лет ссылки…

– Все равно. Ты же знаешь, что он есть, живет, любит тебя…

Недоговорив, Маня безнадежно махнула рукой. Внезапно ее обычно веселое лицо как-то болезненно сморщилось, казалось, еще немного – и заплачет, разрыдается в голос. Маруся приподнялась и усадила ее на кровать:

– Что такое, что с тобой?

– Да нет, ничего, сейчас пройдет, – Маня шмыгнула носом, стараясь успокоиться. – Сейчас…

Но слезы все-таки побежали по круглым щекам. Маруся ласково, как младшую сестренку, обняла ее за плечи, а встревоженная Саня пыталась заглянуть в глаза:

– Манечка, да что?

– Так, вспомнила… – Маня вдруг подняла голову, – вспомнила, что было… Одного человека… Очень хорошего человека.

Она вытерла лицо совсем по-детски, размазывая слезы пятерней.

– Когда я оказалась в камере… Ну, в Чернигове, после акта… В общем, я знала, что меня должны повесить. Может быть, даже сегодня ночью. Но эти слова почему-то казались мне бессмысленными. Не могла я умереть просто так, сейчас!

Девушки переглянулись, и Саня чуть слышно прошептала:

– Я понимаю…

Но Маня услышала и запнулась. Тогда Маруся ласково погладила ее по волосам:

– Мы все понимаем. Продолжай, Манечка!

– Этой ночью меня не повесили. Прошел еще один день, и к вечеру я опять стала думать – вот, сейчас! Но нет, опять пронесло. И так шесть дней, – Маню передернуло, – брр! Шесть дней каждый вечер смерти ждала…

Девушки опять переглянулись – тоже знакомое чувство, им всем пришлось пройти через такое. Но все это Маня уже не раз рассказывала и раньше…

– Ну вот. – продолжила Маня, – а на седьмой день – стук в стену. Я прямо подскочила от радости – у меня сосед есть! Хоть одна живая душа! Стучу: «Кто вы?» Ответ: «Шпайзман». Коля!

Девушки, кажется, наконец-то начали понимать. Коля (настоящее имя его было Аарон) Шпайзман вместе с Маней участвовал в покушении на черниговского губернатора. Но потом он был расстрелян…

– И… что же? – тихо спросила Саня, сочувственно дотронувшись до Маниной руки.

– Он мне простучал: «Я не хочу, чтобы ты умерла!» Он любил меня. Он, оказывается, так меня любил! А я и не замечала… Мы же давно дружили, очень давно!

Маня не удержалась и заплакала.

– А потом, – проговорила она сквозь слезы, – я услышала его шаги по коридору. Его повели во двор. Он подошел к моей двери и сказал: «Прощай, моя любимая. Прощай, моя дорогая». Я закричала: «Коля, Коля!» Но он, кажется, меня уже не слышал…

Казалось, Маня опять перенеслась в тот далекий зимний день. Глаза ее невидяще уставились в стену. Сане стало ее смертельно жалко:

– Манечка…

Но Маня словно не услышала своего имени. Она тихо и быстро проговорила:

– Потом я прислонилась к стене, через которую разговаривал Коля. Это так странно… и страшно – его там уже не было. Его уже вообще нигде не было.

На несколько минут воцарилось молчание. Маруся подумала, что только что о том же рассказывала Саня – и почти теми же словами. «Им больше досталось, чем мне, – промелькнуло у нее в голове. —

Ожидание собственной смерти – да, это я хорошо знаю. Но я еще ни разу навсегда не теряла любимых». Хотя… С Владимиром они вряд ли снова свидятся. Но в глубине Марусиного сердца все-таки теплилась надежда, в которой она и самой себе не признавалась. Как говорила няня Аннушка, пока человек жив, все возможно…

Маруся унеслась мыслями так далеко, что негромкий голос Мани заставил ее вздрогнуть:

– Потом кто-то осторожно открыл мою дверь, – Маня продолжила прерванный рассказ, – я повернулась, думая, что теперь моя очередь. Едва брезжил рассвет, как я тогда думала, – последний в моей жизни и в Колиной. Хотя Коля не дожил до рассвета.

– И что?

– Это был начальник тюрьмы. Не знаю, как я поняла, что он пришел с места казни. От него словно пахло… смертью. Так мы стояли друг против друга долго… минут пять. Потом он повернулся и вышел.

– И что? – опять спросила Саня.

– Я легла на постель. Не спала, конечно, лежала с открытыми глазами. И когда часы во дворе пробили десять, явился ко мне какой-то чиновник и сообщил, что смертную казнь заменили каторгой. Ну, вы знаете, что это значит. «Дарована жизнь!» Дарована!

Маня нервно усмехнулась. Сейчас она была на себя не похожа Куда девалась веселая порывистая девушка, искренняя и смешливая? Эта Маня выглядела устало, будто повзрослела сразу на десять лет.

– Он уже давно ушел, а я все лежала неподвижно на койке, пытаясь осмыслить то, что мне сказали. Но знаете, как странно. – Манины губы искривились в горькой усмешке. – Во мне после смерти Коли образовалась внезапная пустота. В душе я ничего не ощущала. Словно… словно оборвалась нить моей внутренней жизни и я тщетно пытаюсь связать концы…

– Ты любила его?

– Не знаю… Но уверена– это могло бы стать любовью. Мы могли бы жить долго и счастливо и умереть в один день… Но – не судьба.

Они опять помолчали, думая о Манином рассказе, о собственных судьбах… Невеселое это было молчание.

Вдруг Маруся словно очнулась.

– Каждый сам выбирает себе судьбу, – жестко, даже слишком жестко сказала она. – И, раз выбрав, нужно уметь не жалеть о своем выборе. Все-таки любовь к людям значит гораздо больше, чем любовь между мужчиной и женщиной. Нужно любить без эгоизма, отдавать всю себя ради высокой цели. Ради борьбы за свободу и счастье. Это – высший вид любви. А все другое уж как получится.

Сейчас она говорила так, как говорила на митингах. Потом встала, как бы заканчивая разговор. Но Сане почему-то показалось, что последняя тирада была скорее обращена Марусей не к Мане, а к самой себе. Не ее, а себя убеждала она в правильности выбора. Не ее, а себя убеждала отказаться от мужской любви. И в который уже раз Саня поразилась: какая, вероятно, жестокая внутренняя борьба кипит за этим твердокаменно-невозмутимым фасадом несгибаемой революционерки!

– Конечно, – поддержала Спиридонову Маня Школьник, тоже поднимаясь на ноги. – Конечно, так.

То ли под воздействием последних Марусиных слов, то ли под воздействием авторитета Спиридоновой Маня немного успокоилась.

Саня тоже неуверенно кивнула, не решаясь спорить, а про себя подумала; что не за революционные идеалы, а за встречу с Карлом готова отдать все что угодно. Подумала – и тут же, скорее по привычке, устыдилась своего малодушия.

В Акатуе, однако, Спиридонова, Измайлович и другие пассажирки «царского поезда» пробыли недолго. В феврале 1907 года начальник каторги Метус телеграфировал начальнику Акатуйской тюрьмы Зубковскому, что «политические женщины» должны быть немедленно переведены в Мальцевскую тюрьму.

Метус был специально послан в Нерчинскую каторгу с заданием «дисциплинировать» политкаторжан и старался на этом поприще как мог. Установленный им режим был невыносим. За малейшую провинность заключенных били, сажали в карцер на целую неделю и заковывали в кандалы. До Метуса политических не подвергали телесным наказаниям, он первый стал применять к ним розги.

Но Метус не учел, с кем имеет дело. Социалисты – революционеры отнюдь не собирались спускать начальнику каторги его «нововведений». По приговору партии эсеров Метус был убит в Чите, и толпа укрыла стрелявшую от полиции.

Из воспоминаний Марии Школьник:

…Мы пробыли в дороге несколько дней, останавливаясь на ночь в отвратительных дырах, называемых сибирскими этапами. Наконец мы добрались до Мальцевской тюрьмы.

Старая Мальцевская тюрьма была переполнена уголовными женщинами. Всех шестерых нас поместили в одну камеру. В камере было два окна, из которых мы могли видеть каменную стену.

Холод, сырость нашей камеры и пища, состоявшая из черного хлеба, «баланды» и чая без сахара, еще сильнее расстроили наше здоровье. Лидия Езерская совершенно заболела. При тюрьме не было больницы, и мы уговорили начальника вызвать врача из Горного Зерентуя. Доктор приехал.

– Что я могу сделать? – сказал он. – Все зависит от начальника каторги Метуса. Вызовите его и попросите перевести больных в одиночные камеры. Они теплее и суше.

Мы немедленно послали заявление Метусу, который жил в Горном Зерентуе. Недели через две он приехал. Войдя к нам в камеру, он не поздоровался и стоял, не глядя на нас. В ответ на нашу просьбу перевести больных в одиночки он грубым тоном буркнул что-то и вышел. После этого мы никогда больше не вызывали его.

Время в мальцевской тюрьме тянулось медленно. Дни, месяцы и годы протекали в тяжелом однообразии. Сначала нас было только шесть политических, но постепенно это число увеличилось вновь прибывавшими с разных концов России, и скоро нас стало много. Прибытие новых каторжанок было единственным событием, нарушавшим монотонность нашей жизни. Но новости, которые они приносили, и их собственное настроение скоро блекли в атмосфере тюрьмы, и они, в свою очередь, начинали ждать прибытия новых, которые могли бы оживить их умирающие надежды.

Те, которые были осуждены на определенный срок, считали дни и месяцы. Они знали, что, если только они вынесут эту жизнь, дождутся окончания срока каторги, они увидят луч свободы – если можно назвать свободой жизнь в отдаленном уголке Сибири.

Вера в скорое освобождение России постепенно уничтожалась тягостными сомнениями, наполнявшими наши души. Бродила ли я бесцельно по нашему тюремному двору на прогулке, или ворочалась долгие ночи без сна на своей жесткой постели, эти мысли мучили меня беспрестанно.

Но каково бы ни было наше положение, положение уголовных каторжанок было еще хуже. Сибирская администрация боялась до некоторой степени делать с политическими то, что она делала с несчастными уголовными женщинами. Напротив тюремной стены стоял барак, где жили уголовные вольно-командки, отбывшие тюремный срок. Одна половина этого барака была занята солдатами, которые, следуя примеру своего начальства, совершали всяческие насилия над беззащитными женщинами. В течение последнего года моего пребывания там две женщины умерли почти одновременно вследствие такого обращения с ними. Бывали случаи, когда женщин убивали, если они сопротивлялись. Одна татарка, имевшая двухлетнего ребенка, была задушена в первую же ночь по ее выходе из тюрьмы.

Я не знаю ни одного случая, когда администрация или солдаты были бы наказаны за эти преступления. Мы доносили о таких случаях губернатору, но он ни разу не назначил следствия, и я уверена, что наши жалобы не шли дальше тюремной канцелярии. Эти ужасы страшно мучили нас, и мы всегда жили под их впечатлением.

Самое тягостное время для нас было, когда высшее начальство приезжало осматривать нашу каторгу. Эти посещения не приносили нам ничего хорошего; чтобы показать, что в тюрьме проводится строгая дисциплина, мы должны были одевать к приезду начальства кандалы, прятать книги и т. д. Единственное преимущество для нас от этих визитов было то, что за несколько дней до их приезда наша пища обычно улучшалась, так как в это время местная администрация боялась присваивать деньги, которые отпускались на содержание тюрьмы. Обкрадывание заключенных в сибирских тюрьмах было традицией и практиковалось в большой мере. Начальник Мальцевской тюрьмы Покровский продавал не только полотно и одежду, предназначавшиеся для заключенных, но даже пищевые продукты и дрова. Для ремонта тюрьмы присылались значительные суммы, но мы продолжали мерзнуть, так как начальство предпочитало прикарманивать эти деньги, вместо того, чтобы производить ремонт.

Было одно только светлое пятно на мрачном фоне нашей безрадостной жизни, это – горячее дружеское чувство, которое мы питали друг к другу. Это чувство поддерживало нас в часы горьких испытаний.