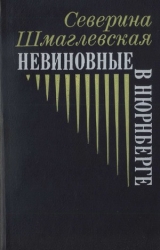

Текст книги "Невиновные в Нюрнберге"

Автор книги: Северина Шмаглевская

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

Северина Шмаглевская

ОТ ИМЕНИ БЕЗМОЛВНЫХ, БЕЗЫМЯННЫХ

Вступительная статья

«Невиновные в Нюрнберге» – вторая изданная на русском языке книга известной польской писательницы Северины Шмаглевской (род. 11.02.1916). Первой была «Дым над Биркенау», выпущенная в 1970 году издательством «Художественная литература» в переводе Эвы Василевской и с горячим вступительным словом С. С. Смирнова. «Невиновные в Нюрнберге» – своеобразный роман-воспоминание. Можно его назвать и романом историческим, ибо он возвращает нас к событиям почти полувековой давности, ставшим уже достоянием истории, вводит то в вечно затянутую ядовитым дымом «зону смерти» гитлеровского концлагеря, то в кулуары и зал заседаний баварского Дворца юстиции, где Международный военный трибунал (МВТ) судил фашизм, милитаризм и агрессию в лице главных военных преступников. Из романа явствует, что благодаря энергичной поддержке советской стороны к участию в Нюрнбергском процессе были допущены представители Польши, польские свидетели и журналисты.

В СССР имеется обширная литература о предыстории и деятельности МВТ, о политическом, юридическом и нравственном значении Нюрнбергского процесса, способствовавшего росту общественного сознания, обострению чувства ответственности народов в вопросах войны и мира. Читателям, интересующимся антифашистской проблематикой, известны глубокие аналитические статьи и исследования советских юристов – непосредственных участников судебных разбирательств в Нюрнберге – и правоведов-международников. Научные публикации специалистов существенно дополняются материалами писателей и журналистов, освещавших работу МВТ на страницах советской печати: В. Вишневского, Я. Галана, М. Гуса, Д. Заславского, С. Кирсанова, Ю. Королькова, Д. Краминова, Л. Леонова, Б. Полевого, В. Саянова, К. Федина, И. Эренбурга и других. Их воспоминания, дневники и очерки информируют главным образом о событийной стороне процесса, царящей на нем атмосфере и крупным планом рисуют портреты обвиняемых. Шмаглевская, при несомненном присутствии в ее книге элементов документальности и публицистичности, обращается преимущественно к духовному миру героя-повествователя, показывает Нюрнберг сквозь призму уникальной психологии вчерашнего узника Освенцима, который волею обстоятельств вдруг оказался в роли обличителя не каких-нибудь своих недавних гонителей, мелких винтиков нацистского аппарата насилия, а верховных представителей рухнувшего третьего рейха. И, ошеломленный чудесной метаморфозой, он едва ли не убеждает себя в том, что все это происходит наяву, а не во сне…

Раскрывается герой-повествователь чаще в развернутых внутренних монологах, чем в общении с другими персонажами. Реально существовавшими, названными собственными именами и переименованными, но легко узнаваемыми по их функциям, как, например, юристы – члены польской делегации. Эти образы связаны с центральной темой книги – судебным процессом. Действуют в романе и вымышленные персонажи, которые оттеснены на периферию повествования. Типичное порождение нестабильного первого мирного года Европы, они еще влачат груз своих личных военных драм, ищут прибежища, многого не понимают.

Человеческая и литературная судьба Северины Шмаглевской поистине необыкновенна. Бывали и такие судьбы у современников военного лихолетья. Этой хрупкой женщине гибель угрожала каждый день и час на протяжении двух с лишним лет, проведенных ею за колючей проволокой Аушвиц-Биркенау (Освенцим-Бжезинки). Здесь и физически закаленные мужчины зачастую не выдерживали месяца общих работ, даже если им удавалось избежать дубинки капо или пули эсэсовца. Всего же в этом крупнейшем на оккупированной территории Польши гитлеровском лагере уничтожения погибло от голода, холода, эпидемий, медицинских «экспериментов» изувера Менгеле, изнурительного труда и повседневного изощренного террора около пяти миллионов человек двадцати восьми национальностей. Причем нельзя ручаться за точность этих данных. Ведь в иные дни тысячи мужчин, женщин и детей без регистрации, прямо из очередного эшелона фашистские палачи отправляли в газовые камеры Освенцима и сжигали в печах крематориев или на гигантских кострах. И след их навсегда терялся в черном дыму над лагерем.

Трагедия затворников Аушвиц-Биркенау и двадцати семи его филиалов длилась бесконечных пять лет, до того хмурого январского утра, когда в линию немецкой обороны между Хшанувом и Освенцимом вклинились войска 60-й армии Первого Украинского фронта. Командарм П. А. Курочкин, чтобы ускорить спасение оставшихся в живых узников, приказал командирам 28-го и 106-го корпусов взять концлагерь с ходу и с трех направлений одновременно. С северо-востока первой подошла к лагерю 100-я стрелковая дивизия, с юго-востока – 322-я, с севера – 128-я. Всего было освобождено в Аушвиц-Биркенау почти семь тысяч взрослых заключенных и около трехсот детей. В бою с яростно оборонявшимися гитлеровцами на освенцимской земле пал 231 советский воин.

Северины Шмаглевской не было среди счастливцев, радовавшихся свободе. Ей предстояли новые испытания. Она попала в колонну, предназначенную эсэсовцами для эвакуации в глубокий тыл пешим порядком, и неизвестно, чем бы кончился для нее «поход смерти», во время которого стража беспощадно пристреливала отстающих, если бы Шмаглевской не удалось бежать. Побег, совершенный человеком предельно истощенным, слабым, окоченевшим и вдобавок отучившимся передвигаться в пространстве, не ограниченном пределами колючей проволоки, конечно же, равнозначен подвигу. Но во сто крат больший подвиг для недавнего хефтлинга – вопреки естественному стремлению побыстрее отринуть, сбросить бремя изведанных мук и унижений – самоотверженно вернуться к еще кровоточившему прошлому как к литературному материалу.

18 июля 1945 года, то есть менее чем через шесть месяцев после освобождения, Северина Шмаглевская завершила работу над документальным повествованием о крестном пути женщин из Биркенау и передала рукопись варшавскому издательству «Чительник». И это тоже был, учитывая ее горький жизненный опыт, своего рода акт мужества. Но тут уже, видимо, следует говорить о сбереженном, несмотря на все невзгоды, профессионализме, о чувстве социального заказа, которые взяли верх над присущими человеку с длительным лагерным стажем подчас непреодолимыми сомнениями: доступно ли вообще пережитое им пониманию людей «с воли»? Сколько из-за этого интересных воспоминаний подолгу скрывалось авторами…

В оккупированной Польше литературная деятельность была под строжайшим запретом и приравнивалась гитлеровцами к тягчайшим преступлениям против третьего рейха. Писатели творили тайком, были вынуждены скрываться. Многие томились в фашистском плену, подвергались гонениям и репрессиям. В концлагеря были брошены Игорь Неверли, Густав Морцинек, Михал Русинек, Тадеуш Голуй, Гжегож Тимофеев, Тадеуш Боровский, Зофья Коссак-Шуцкая, Антонина Соколич-Мерклева, Зофья Посмыш и другие. Полный реестр потерь и невзгод польской литературы занял бы не одну страницу. Те, кому посчастливилось вернуться из мест заключения, рано или поздно и в разных жанрах откликнулись на лагерную тему. Обращались к антифашистской тематике литераторы и с относительно менее драматической участью. Но пальма первенства принадлежит Северине Шмаглевской.

Сводный список антифашистских произведений, принадлежащих перу представителей всех без исключения поколений польских писателей послевоенного сорокалетия, ныне уже огромный и, кстати, постоянно пополняемый новыми названиями, по праву первенца открывает книга «Дым над Биркенау». Выполняя веление времени и наказ сердца – разоблачить зверства нацистов от имени погибших собратьев по несчастью – миллионов безмолвных, безымянных, Шмаглевская опередила и мастеров, и таких же, как она, начинающих литераторов.

Тогда, в далеком 1945 году, это возымело для нее прежде всего неожиданные внелитературные последствия. Политически злободневная, насыщенная фактографией книга была приобщена к вещественным доказательствам, фигурировавшим на процессе главных военных преступников. А сама Шмаглевская вызывалась в Нюрнберг в качестве свидетеля обвинения. Ее содержательное, эмоциональное выступление было одним из самых запоминающихся эпизодов процесса и получило отражение в мировой прессе, а позже в ряде польских и зарубежных изданий, посвященных работе МВТ. Так, например, С. Т. Кузьмин, представлявший в Нюрнберге Чрезвычайную государственную комиссию по расследованию немецко-фашистских злодеяний, в своей книге «Сроку давности не подлежит» (1985) подробно описывает незабываемый для него диалог между советским обвинителем Л. Н. Смирновым и Севериной Шмаглевской, в ходе которого свидетельница с гневом и болью нарисовала потрясающую картину систематического уничтожения в Освенциме детей, в том числе только что рожденных младенцев. «Зал затих, – завершает свое описание мемуарист. – Наступили минуты оцепенения от возгласа этого скорбящего материнского сердца. Опущены были глаза и головы убийц».

Книга «Дым над Биркенау» вызвала огромный интерес на родине автора, где от гитлеровской оккупации так или иначе пострадала буквально каждая семья. Ее с энтузиазмом встретила польская критика. До войны имя Шмаглевской было знакомо лишь читателям провинциальной газеты «Глос Трыбунальски», где она дебютировала как новеллистка, а затем слушателям детских передач Польского радио. Теперь пришла литературная слава, вскоре перешагнувшая пределы Польши по мере увеличения числа переводов на иностранные языки.

Заинтересованность книгой за рубежом не была случайной. Кто-то образно выразился, что Освенцим в годы войны был пригородом Варшавы. Судя по национальному составу узников, этот концлагерь можно назвать пригородом большинства европейских столиц, а также менее именитых городов и селений. Оккупационный режим в странах Европы не всюду был внешне одинаково жестким. В Освенциме нацизм выступал без маски. Здесь все европейцы, независимо от гражданства, лишались малейших прав, малейшей надежды выжить. Льготами пользовались только заключенные из уголовников-рецидивистов, которых эсэсовцы охотно брали в подручные.

Видный польский прозаик Вильгельм Мах назвал книгу «Дым над Биркенау» «самой трудной победой» автора, имея в виду трудности преодоления психологического барьера при добровольном мысленном возвращении в «зону смерти», под удары палок озверевших гитлеровцев и капо. На дальнейшем писательском пути Северины Шмаглевской не одна такая трудная победа: романы «Грядет погожий день» (1960), «Крик ветра» (1965), рассказы на ту же лагерную тему, составленная ею, снабженная содержательным предисловием и комментариями антология «Тюремная решетка» (1964). Но, пожалуй, с наибольшими сложностями творческого характера довелось столкнуться писательнице, когда создавался роман «Невиновные в Нюрнберге».

Во второй, уже воображаемый, полет в баварский город Шмаглевская отправлялась через четверть века после первого, реального. Но дело не в чисто временной дистанции. Хотя, разумеется, непросто перевоплощаться признанному мастеру художественного слова, удостоенному высших правительственных наград ПНР, в скромного автора единственной книжки, чье громкое выступление на процессе еще впереди. Приходилось забывать достигнутую умудренность и возвращаться к иллюзиям молодости, к наивной вере, что все нацистские преступники понесут наказание. Между тем в ФРГ затягивались до бесконечности, превращаясь в фарс, суды над явными эсэсовскими извергами. Большинство из них отделались смехотворно ничтожными приговорами. Многие и вовсе были оправданы, получили компенсации, солидные пенсии. Кое-кто преспокойно благоденствовал и благоденствует за океаном. Поднимал голову неофашизм. Наконец в 1965 году была предпринята кощунственная попытка освободить от судебной ответственности за истечением срока давности… Адольфа Гитлера. А как только не чернили на Западе Нюрнбергский процесс! Поэтому писательнице надо было снова лететь в Баварию, чтобы напомнить уроки Нюрнберга, который был отнюдь не судебной расправой победителей над побежденными, как облыжно утверждали западные реакционные пропагандисты, а судом победившей правды.

Ради верности этой правде стоило заново пережить тревоги и радости поздней баварской осени 1946 года, томительные часы, проведенные в ожидании вызова к свидетельскому пульту, и тогдашние, особенно острые, волна за волной неумолимо захлестывавшие лагерные воспоминания. И вот уже начинается роман. Начинается воображаемый полет на запад сквозь непроглядную облачность, такую же плотную, как туманы в долине междуречья Солы и Вислы, где раскинулся Освенцим. Вечный ее спутник, ее ныне добровольная Голгофа, куда потерян счет восхождениям.

Теперь там музейная тишина. Не гудит проволока под током высокого напряжения, смолкли выстрелы и понукания надсмотрщиков. Нет ни дыма, ни огненных султанов над трубами крематориев, ни удушливого смрада от паленой человеческой плоти. Атрибуты нацистской власти и орудия пытки с инвентаризационными наклейками словно присмирели, сникли. Но и тихий, обезвреженный Освенцим потрясает. Даже известный своим хладнокровием и самообладанием генерал де Голль, проведя час в музее, был настолько подавлен, что долго, необычно побледневший, склонялся над Книгой почетных посетителей, не в силах собраться с мыслями. Его запись – всего три фразы – дробится, как крик боли, прерывающийся сдерживаемыми рыданиями.

Превозмогая неистребимую, подспудную боль, пишет Шмаглевская о людях Освенцима – погибших и победивших смерть, сломленных страданиями и до конца противоборствовавших фашизму. Но ее герои – борцы-антифашисты – воспринимаются нами не как посланцы минувших времен. Мы находим у них черты современников, наших соратников по борьбе за мир. Вот почему не ослабевает интерес к произведениям Шмаглевской, несущим весомый заряд гражданской активности.

Предисловие Сергея Сергеевича Смирнова к книге «Дым над Биркенау» начинается несколько неожиданным обращением к читателям: «Если вы хотите отдохнуть за чтением, развлечься – не берите в руки этой книги. Эта книга – тяжелая, трудная, даже страшная». Все же желающих ознакомиться с этим произведением Шмаглевской нашлось у нас немало. Я видел экземпляр книги в одной из районных библиотек Москвы, зачитанный буквально до дыр, в новом переплете, сменившем недостаточно прочный – издательский. Поэтому мне думается, что к страшным ретроспективным страницам романа «Невиновные в Нюрнберге» советские читатели также отнесутся с пониманием.

М. Игнатов

Невиновные в Нюрнберге

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мы летим. Ураганный ветер вцепился в нас своими когтями и раскачивает из стороны в сторону, окна кабины, иллюминаторы – все облеплено снегом. Я не сплю. С надеждой жду минуты, когда самолет прорежет эти клубящиеся облака и мы доберемся до Нюрнберга.

Опять воздушная яма! Мой сосед постепенно сползает влево, почти навалился на меня. Его курчавая голова безвольно повисла, взъерошенные волосы упали на лоб. Здоровый храп раздается прямо надо мной. На мгновение он приоткрыл глаза, очень светлые, почти белые со сна, и улыбнулся.

– Вот те на! Пан Михал подкараулил меня утром в гостинице, та-ак, но погода от этого, судя по всему, не улучшилась. Ха! Точно! Ключ от номера я снова сунул в карман. Деревянная груша торчала как кулак. Два дня подряд я с нею уезжал на машине и забирался в самолет. Что вы на это скажете?

Я молчала. Он громко продолжал:

– Вот это рассеянность. Два дня подряд мы чуть-чуть не долетали до Нюрнберга, и приходилось возвращаться. Значит, это из-за меня мы садились где попало? Из-за моей забывчивости? Щекотки я, точно барышня, боюсь, а этот тип, портье, меня всего ощупал – не прихватил ли я снова с собою ключ!

Он минутку подождал, потом с мальчишечьим задором ухмыльнулся:

– Вот вам суеверие! Сцапал меня с утра и говорит: «Давайте-ка его сюда, черт побери, по вашей милости полет срывается, приходится возвращаться, ночевать тут. Все оставляют ключ у портье, вы один надумали в Нюрнберг с гостиничным ключом, с этой деревянной тыквой, лететь». Вернул ему ключ. Я солдат – приказы выполнять умею. И что? Думаете, помогло? Дудки! С утра солнце было, а теперь? Ветер дует, как сто чертей. Куда суевериям против такой пурги! В ксендзы пойду, если долетим. Сущий ад! Белый ад! Снова застрянем на каком-нибудь военном аэродроме. Если вообще удастся найти клочок земли для посадки. Три дня Злата Прага… Карлов мост…

Самолет вдруг подбросило, и он заметно накренился.

Неужто мы в самом деле летим в Нюрнберг? Неужто мы действительно увидим на скамье подсудимых немецких преступников – тех, кто вместе с Гитлером сочли возможным совершить то, что нельзя описать словами, что врезалось в память жестоким кошмаром и не забывается ни во сне, ни наяву?

Скамья подсудимых. Странно, как тут найдешь преступников – соучастников чересчур много. Сам приговор меня не так уж заботит, куда важней вернуть миру покой, чтоб на зеленых лугах не вспучивалась земля там, где расстреливали людей.

Моторы стонут, рычат, воют. Я снова пытаюсь уснуть, но это нелегко. В сознании мелькают, сменяя друг друга, страшные картины.

Я опираюсь головой на сжатый кулак, страшно гудят моторы. Их шум ввинчивается в уши, разрезает воздух, сжимает горло. Третий день подряд снег и вой моторов. С самого утра. Серое небытие в преддверии рассвета, который будто бы еще не наступил. Большинство пассажиров молчит, досыпает, забившись в серые кресла, в серые сумерки салона, в серую тень отступающей ночи. Все они кажутся серебристо-седоватыми, бескровными, почти бестелесными.

Прямо перед моими глазами, в иллюминаторе, – верхушки елей с длинными шишками, покрытыми снегом, а за ними вертикальная высокая скала, обледенелый обрыв, припорошенный свежим пухом.

И снова самолет резко кидает – врежемся мы в эту каменную громаду или проскочим над ее вершиной, над невидимым горным хребтом?

Я думаю об этом без страха, я уже давно перестала всего бояться. Давно. С тех пор как мне не надо бояться гитлеровских сверхчеловеков. Качаясь над горами в снежном гамаке, я теперь непрерывно смотрю в иллюминатор. Моя фантазия – как знать, враг она мне или союзник, – подсказывает: это не самолет, это кабинка фуникулера карабкается в Татрах на Каспровый Верх и как раз проносится мимо Масленицких Турней, где так нарядно распушились густые верхушки елей. Я в Польше, в горах…

Шум, грохот, боль в ушах.

– О-го-го! Мы расползаемся по швам! Отправляемся прямо к боженьке! – кричит кто-то, пробегая на нетвердых ногах.

Только теперь я окончательно проснулась. И вовремя отстранилась – большая голова в ореоле густых серебряных волос, похожая на бесцветный подсолнух, снова безвольно скатилась в мою сторону. Взъерошенная шевелюра еще не совсем седая, светлые пряди смешиваются с вихрами цвета сверкающей охрой смолы. Мне показалось, что я возле костра, среди палаток, в нос ударил едкий запах дыма, табака, брезентовой куртки и пота. С неприязнью я отвернулась, пытаясь снова заснуть. Сосед выпрямился в своем кресле, он в мундире, на рукаве нашивка в виде небольшого полукруга.

Я букву за буквой складываю знакомое слово и проникаюсь доверием. Самолет и не думает разваливаться: рычит, гудит и прет напролом.

В правом иллюминаторе уже нет ни елок, ни гор, одно только небо, тяжелое от туч, затянутое бушующей метелью. Верхушки елей теперь слева, кажется, мы вот-вот срежем самые высокие из них. Вертикальная скала вырастает совсем рядом. Как странно, я не боюсь аварии. Моя страна вновь обрела свободу, я вернулась оттуда, где одни люди имели право третировать и убивать других. Из-под власти очумевших немцев вырвалось пол-Европы. Я не думаю обо всем этом конкретными понятиями, просто испытываю доверие к нашему экипажу, к рослому полковнику – командиру, отдающему приказы остальным летчикам, и к симпатичной стюардессе, моей ровеснице и единственной тут, не считая меня, женщине.

Без страха переношу я эту дорогу, вынужденные посадки на военных и гражданских аэродромах, слежу за работой пилота, штурмана, радиста; они доставят свидетелей, которые должны там дать показания. Еще немного терпения!

Во мне зародилась и успела укрепиться уверенность: если я пережила час за часом все дни в гитлеровском лагере уничтожения, значит, в будущем все опасности должны обойти меня стороной.

Облегчение и покой. В нашем – моем и других таких же спасенных людей – покое есть, наверное, что-то от равнодушной, уставшей птицы, заснувшей в чьих-то руках. Пурга и корпус «дугласа» несут нас вперед.

Надо уснуть. Хочется, чтобы еще хоть какое-то время казалось, будто я дома и где-то рядом мурлычет кошка, хочется сохранить ощущение покоя, обрести потерянную веру в то, что все вокруг имеет какой-то смысл. Расщепление атома в психике человека таит в себе куда больше неведомого, чем расщепление его в лаборатории. Засну и не буду думать об этом, ни о чем не буду думать. Окружающие меня сумерки усиливают это желание. Хорошо было бы выглянуть в иллюминатор, но там, и слева и справа, только равнина, покрытая пушистым снегом, по которому легко, без рывков и тряски, скользит наш самолет, словно вне времени и даже вне движения. Я задремала, но тут же очнулась.

Первое яркое пятно, которое я вижу, открыв глаза, – это нашивка на мундире у моего соседа. Шесть белых букв на красном полукруге составляют слово «Poland». Оно притягивает мой взгляд, успокаивает, изумляет и постепенно рассеивает сомнения. Неужели правда? Неужели я среди тех, кто дождался конца? Неужели сбылась надежда, содержащаяся в словах наивной песенки, которую пели на улицах оккупированного города: «Топор, лопата, подорожник. Проиграл войну художник. Топор, лопата, день и ночь. Убирайтесь, немцы, прочь»? Неужели стал явью сон бойцов Сопротивления, объявленных вне закона? Исполнились мечты детей, которых ночью отняли у родителей, забрали из родного дома? Сбылись надежды разбомбленных городов, спаленных деревень, людей, живущих в лесных землянках, страны, где правил оккупант, где запрещали слушать радио, где арестовывали за музыку Шопена? Мир спасен от потопа, и я спасена.

Красный полукруг с белыми буквами словно бы зачеркивает оккупацию, из которой всего лишь несколько месяцев назад, как из болезни, вышли люди. Но нервы и память, где прочно засели военные испытания, еще далеки от выздоровления. Я буду верить! Я тоже поверю однажды! Поверю в то, что стало реальностью.

Из глубокой задумчивости, из абстракции полета я на миг возвращаюсь к действительности (странно было бы, если бы я сказала «возвращаюсь на землю»), мне нужны подтверждения того, что в самом деле, наяву, а не во сне, я вижу этот красный полумесяц с шестью буквами, известными всему миру: Poland. Poland. Европа проявила наконец благоразумие; известие об этом распространяется по свету, из города в город без помощи почты. Нет сомнений: слово «Польша» на плече у моего соседа конкретное подтверждение этого. Я всматриваюсь в это слово, розовеющее в сумраке зимнего дня, и неожиданно меня охватывает острое чувство неудовлетворенности: я хочу лететь в обратном направлении, туда, где на развалинах Варшавы лежит снег и робкие еще люди пытаются как-то жить.

Меня снова охватывает дремота. Легкий мгновенный сон стирает реальность, я проваливаюсь в тишину. Poland. Луг, запах сена, цветущая акация в родной деревне, теплый песок под детскими ногами на протоптанной тропинке от дома к школе.

Проснувшись, я вижу, что мой сосед переменил позу. Теперь он сидит, напряженно выпрямившись, волосы откинуты со лба, красно-белый полукруг исчез. Неужели это был только сон?! В его слегка прищуренных глазах таится свет, губы складываются в дерзкую улыбку, возвращая лицу давно потерянную молодость.

– Простите солдату болтливость. У меня что на уме, то и на языке. Скажите, что вам сейчас снилось?

Ощущение, будто меня поймали с поличным. Я не ответила. И не решилась спросить, действительно ли у него на мундире название нашей страны.

Мужчина заметил мое смущение. Хлопнул себя по колену, улыбнулся, но тут же снова посерьезнел, и только в глазах затаился смех.

– Связная нашей группы, отважная девушка, каждый день в оккупации начинала с рассказа о снах. Эти сны всегда сулили нам свободу, поражение немцев, возвращение домой, встречи с семьями. Только счастье! Одно только счастье!

Он провел по лицу широкой и сильной ладонью.

– Привыкаешь порой вот к таким суевериям, бессмысленной ворожбе, хотя и не веришь в нее ни капельки. А потом вдруг тебе недостает бабского гаданья, над которым ты всегда смеялся.

Он высоко вскинул брови. Ждал, что я откликнусь.

А во мне росла неприязнь. И желание сохранить дистанцию в отношениях с соседом.

Его это забавляло, и, довольный собой, он снова хлопнул себя по колену.

– Видно, попал пальцем в небо! Но во сне вы громко стонали. Когда я пытался вас разбудить, вы произнесли несколько невнятных слов. Вам наверняка что-то снилось.

Я принужденно рассмеялась. У меня заболели уши, на лбу выступили капельки пота – признак неожиданно возникшего необъяснимого страха.

– К сожалению, я ничего не помню. И даже не чувствовала, что заснула.

Моторы то гудели басом, то вдруг пугали высоким тонким воем. Казалось, что машина своим гудящим и полным всяких сложных устройств чревом вот-вот объявит воздушную тревогу.

– Снижаемся, идем на посадку! – гаркнул мой сосед громким басом, а его слишком светлые глаза внимательно уставились на меня, как во время следствия.

Я кивнула.

– Возможно.

Сосед наклонился ко мне – теперь шум моторов совершенно заглушал его слова. Пальцами он отбросил волосы со лба и ждал, чтобы я проявила хоть какой-нибудь интерес. Красный полукруг с белыми буквами вынырнул прямо перед моими глазами. И я снова, не веря себе, читала букву за буквой. Вот проснусь и вспомню этот красный символ.

– А я, знаете, видел два разных сна. Это, конечно, чепуха, понимаю! Не хватало, чтобы старый солдат после этой войны ко всякому вздору серьезно относился. Я к этому как к кино отношусь. А сны мне цветные снились. Иду, значит, я между деревьями, деревья молоденькие и все в розовом цвету. Посажены одно к одному, ровными рядочками. Иду и ясно вижу, что это персиковый сад. А она, моя связная – как-то нелепо о ней говорить «жена», очень уж банальное слово, – жили мы с ней, а свадьбу, торжественную, красивую, решили сыграть сразу после войны, старопольскую свадьбу, как положено, с саблями, друзей хотели позвать, всех, кто с войны вернется. И вот иду я по этому персиковому саду, деревья ровнехонькими рядами, будто по линеечке посажены, а в центре сада она, так близко, только руку протянуть. Зовет меня! Господи. Да! Она меня звала. Я и сейчас ее голос слышу: «Иди скорей, Себастьян, здесь мы будем жить, вот он, наш дом». Она так и сказала: «Мы будем жить здесь, вот он, наш дом».

Крепкая ладонь резко взъерошила волосы. Он немного помолчал, потом сквозь самолетный гул снова долетел до меня его глубокий бас:

– Розовые персики. Нежные цветы. Но где в Польше найдешь персиковые сады? Я еще мальчишкой был, когда отец, прости господи, вырастил два деревца. Ходил вокруг них, дышать боялся, кутал, от мороза защищал. Наконец они зацвели. Розовым цветом. Сказка! Чудо! Мы не могли дождаться плодов.

В светлых глазах мужчины вспыхнули веселые искорки.

– Люди в восторге останавливались у нашего забора, а отец поливал эти свои деревца, удобрял, подкармливал как мог. Какой-то пижон честь нам оказал, остановился с дамочкой возле нашего дома, окликнул моего старика: «Человек, эй, человек! В этом доме есть свободные комнаты? Мы хотим снять квартиру». Отец ему с ходу ответил: «Очень сожалею, но здесь весь дом занимают воробьи да синицы, жилец, да еще такой элегантный, среди них не поместится».

Он подкрутил свои серебристые усы. Улыбнулся. Его помолодевшее, оживленное лицо склонилось ко мне, будто я была старой знакомой, неожиданно встреченной в пути.

– Лелеял отец свои персиковые деревья, берег, охранял, а когда цветы розовым снегом посыпались, страшно беспокоился, завяжутся ли плоды. Завязались. Мохнатые, как мышата, покрытые темно-зеленым пухом, длинненькие, маленькие, крохотулечки. Все жаркое лето грелись они под польским солнцем, но, увы, так и остались зелеными и твердыми. Соседи над нами посмеивались, спрашивали, когда мы их брить будем. А в октябре и отец перестал ждать, не говорил больше о персиках. Только ходил по саду и посвистывал. Ха-ха! Так и окончилась наша персиковая эпопея.

Он рассмеялся, довольный собственным рассказом.

– А в один прекрасный день наши зеленые мышата покрылись инеем… Я вам не надоел?!

В ожидании ответа он наклонился в мою сторону еще больше, и я снова явственно ощутила крепкий запах мундира; ему страшно хотелось сквозь шум и рев моторов расслышать мой ответ. Он чем-то напоминал десятилетнего мальчишку, любящего рассказывать, делиться своими фантазиями и жаждущего хоть толики интереса от собеседника.

– И вам приснились эти персики?

Он покачал седой головой.

– Мне приснился персиковый сад, но только не в Польше, в Калифорнии. Я понял, что в Калифорнии. Но все еще слышу: «Здесь мы будем жить. Вот он, наш дом». И хотя я не верю снам, одно для меня ясно: я поеду туда. Если случится чудо и я встречу мою девушку, мы поселимся с ней в персиковом саду.

Я видела, что он возбужден. По всей вероятности, то, что он говорил, перекликалось с его прежними мыслями, сомнениями, надеждами; на его простом сарматском лице появилось растроганное выражение.

– Известно, что снам верить не стоит. Но я видел этой ночью два сна. Разрешите рассказать вам и второй? Он совсем другой. Вы бывали в Беловежской пуще? На экскурсии, да? Ну так вам наверняка показали загон для зубров и два скелета в охотничьем музее. Вот это и есть мой второй, а может, первый сон: зубры в смертельной схватке, в слепом, бессмысленном бою. Они сцепились, уперлись рогами, бьют друг друга копытами. Снесли ограду. Поубивали один другого. И напрасно егеря старались их разнять.

Он кричал так громко, что, несмотря на шум моторов, я слышала каждое слово.

– Вот такой мне приснился сон. Что он означает, каждому ясно: нет победителей в этой войне. Обе стороны проиграли в схватке. И лежат теперь, как зубры в Беловежской пуще, только кости белеют. Кости, ясное дело, всегда для музея пригодятся. Чем-то ведь надо музеи заполнять. Европа на этом деле собаку съела. Но, будь я зубром, я бы отказался пополнить собой экспозицию, Я бы предпочел жить. Как все мои и ваши сверстники, одноклассники, все, кто лежат там. Вы видите? Вон там.