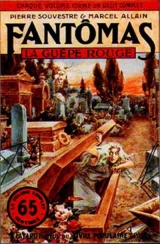

Текст книги "La guêpe rouge (Красная оса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 19 страниц)

– Juve… commença-t-il.

Mais Juve avait senti son hésitation. Il avait déjà remarqué que la marche de son prisonnier était moins ferme et moins assurée.

– Avancez, ordonna-t-il.

Et il serra un peu le cabriolet. Or, à cet instant, Fantômas s’arrêta :

– Juve, reprit le bandit, vous pouvez me broyer le poignet si bon vous semble, mais vous ne me ferez pas hâter le pas si cela me déplaît. Juve, voici l’instant où vous allez me livrer. Fort bien. Je n’ai qu’un mot à vous dire : « Souvenez-vous que je suis ici parce que je veux que vous vengiez lady Beltham. Souvenez-vous. »

Tout le temps que Fantômas parlait, Juve, nerveusement, avait tordu le cabriolet.

Fantômas n’avait même pas paru sentir l’horrible douleur qui lui était ainsi occasionnée. Ayant achevé, il repartit d’un pas tranquille.

Trois minutes plus tard, le bandit, Fandor et Juve étaient dans une sorte de petite salle basse et obscure, meublée d’un simple escabeau de bois blanc, d’une table boiteuse, d’une cruche remplie d’eau. Ce local sommaire était la chambre de force mise à la disposition des inspecteurs de la Sûreté ayant besoin d’enfermer quelques instants un individu avant de le faire écrouer définitivement au Dépôt.

Juve, en y entrant, avait appelé plusieurs de ses collègues, Léon et Michel entre autres. Et c’est seulement quand il y eut ces inspecteurs de la Sûreté dans la petite pièce, ces inspecteurs qui, sur un signe, avaient le revolver au poing, que Juve laissa Fantômas s’asseoir sur l’escabeau, cessant de le maintenir par le cabriolet.

– Je vais chercher M. Havard, déclara-t-il.

Et il se tourna vers Fandor, lui faisant de multiples recommandations, s’adressant à lui comme à celui en qui il pouvait avoir le plus de confiance.

– Fais attention, Fandor, je te le confie.

Mais ce n’est pas Fandor qui répondit, c’est Fantômas qui éleva la voix, Fantômas qui déclara d’un ton calme :

– Allez donc, Juve, et finissons-en. Je vous ai dit que je ne m’en irai pas et vous savez que je suis ici volontairement.

Au moment où le policier réapparaissait dans la petite salle basse, accompagné de M. Havard, Fantômas se leva. Il était brusquement devenu très pâle, brusquement sa voix se prenait à trembler.

– Monsieur le chef de la Sûreté, déclara Fantômas hautain, saluant M. Havard d’un signe de tête qui avait quelque chose de protecteur, monsieur le chef de la Sûreté, je me suis constitué prisonnier aux mains de Juve. Je suis pris parce que j’ai bien voulu être pris.

Il allait sans doute ajouter quelques paroles narquoises. M. Havard, d’un geste, lui imposa silence.

– En quelques mots, Juve vient de me mettre au courant, disait-il. Vous n’avez pas besoin d’essayer de diminuer votre adversaire, Fantômas, vous n’y réussirez pas. C’est devant vous que je tiens à féliciter Juve de votre arrestation. Vous vous êtes constitué prisonnier, dites-vous ? C’est exact, personne ne le nie ici, mais vous vous êtes livré aux mains de Juve, c’est lui-même qui me l’a dit, parce que vous avez besoin que la police officielle s’occupe de châtier un crime qui vous a fait souffrir, Juve me l’a dit encore. Ce qu’il ne m’a point dit et que je dis, moi, chef de la Sûreté, c’est qu’en somme, vous venez d’être amené à vous rendre, à vous rendre à Juve, parce que vous êtes obligé de convenir que Juve est plus fort que vous.

– Je ne discuterai point de cela avec vous, monsieur Havard, riposta Fantômas. Félicitez Juve si bon vous semble, peu m’importe. Je ne lui demande que de se souvenir de la mission que je lui ai donnée. Et puis, finissons-en vraiment, messieurs de la Sûreté. Vous êtes ridicules de vous mettre à dix pour me surveiller, alors que je me suis rendu… Vous m’écrouez ici ?

– Venez ! dit Juve.

Sur un geste de M. Havard, les inspecteurs entouraient le Roi du Crime et c’est ainsi que, sous la conduite des agents de l’autorité, ayant à sa droite Juve, à sa gauche, Jérôme Fandor, précédé par M. Havard en personne, Fantômas fut conduit à la souricière.

Il dut descendre les étroits escaliers qui font communiquer les bâtiments de la Sûreté avec les cellules du Dépôt. En franchissant la grille de la prison, le bandit réprima un tressaillement.

– Juve, répéta-t-il, souvenez-vous, souvenez-vous.

Mais c’est M. Havard qui répondit. M. Havard n’eut point pour Fantômas les ménagements que Juve et Fandor, malgré eux, avaient pour le bandit. M. Havard sentait une sourde colère l’envahir, l’attitude hautaine et provocante qu’affectait Fantômas, le mettait malgré lui dans tous ses états. Il fut cruel :

– Je me souviens d’une chose, Fantômas, disait le chef de la Sûreté, c’est que beaucoup d’autres misérables ont suivi comme vous le chemin que nous suivons, beaucoup d’autres ont, comme vous, Fantômas, descendu cet escalier, cet escalier qui mène à la souricière. Il mène plus loin, Fantômas, et beaucoup d’autres avant vous se sont aperçus qu’il conduisait à la guillotine. Voilà ce dont je me souviens, Fantômas. Voilà ce dont il faut que vous vous souveniez aussi.

À l’horrible évocation qu’il lui faisait, à la menace qu’il formulait, Fantômas ne tressaillit pas. Un sourire seulement errait sur ses lèvres.

– Je ne comprends pas, répondit froidement Fantômas, la comparaison que vous tentez, monsieur Havard. Ce que j’ai fait, personne ne l’a fait et ce que les autres font, je ne le fais point. Il est possible que d’autres aient été conduits par vous vers la guillotine, il est possible que cet escalier mène au couperet du bourreau, mais en ce qui me concerne, je puis vous affirmer qu’il mène seulement…

– À quoi, Fantômas ?

Les lèvres du bandit s’agitèrent. Il parut un instant qu’une révolte allait l’obliger à se départir de son terrible sang-froid. Les veines de son front se gonflèrent ; ses dents serrées crissèrent de rage, un frémissement le secoua. Il se domina pourtant :

– Cet escalier mène à la vengeance, dit simplement Fantômas.

Et, négligeant de répondre à M. Havard, le bandit fixa Juve une fois encore.

– Souvenez-vous que ce n’est pas moi qui ai tué lady Beltham.

Derrière le groupe des policiers, cependant, les portes de fer de la souricière s’étaient closes ; dans le greffe, les gardiens mandés d’urgence s’empressaient.

– Inspecteur Juve, ordonna M. Havard, faites votre mandat de dépôt.

– Voici, répondit Juve.

Il s’approcha d’une tablette scellée dans le mur, tira de son portefeuille une formule dont il remplit les blancs et qu’il tendit au greffier.

– Voilà ma réquisition, dit-il.

Et, attirant l’attention de M. Havard, Juve ajouta :

– Voyez, chef, je n’ai eu aujourd’hui qu’à ajouter la date et la signature. Il y a dix ans que je porte ce papier dans ce portefeuille. Il date de l’assassinat de la marquise de Langrune [1], alors que je m’occupais de Fantômas pour la première fois ; alors que je me jurais qu’un jour je le conduirais ici pour le remettre à ses juges. Je me suis tenu parole, chef.

M. Havard tendit ses deux mains à l’inspecteur :

– Et moi, je vous remercie. Il y a longtemps que vous appartenez à la Sûreté, Juve, il y a longtemps que j’ai pu apprécier votre dévouement, je suis heureux, devant tous, de vous rendre hommage.

Le chef de la Sûreté allait encore ajouter quelques mots, il n’en eut pas le temps.

– Finissons-en, grogna Fantômas. J’ai le droit d’être traité comme un assassin ordinaire et je réclame ma mise en cellule.

– Soit : fouillez cet homme !

Deux gardiens fouillèrent le bandit, mais Fantômas, évidemment, en se rendant chez Juve, n’avait rien gardé qui pût être compromettant. On découvrit seulement, pendu à son cou, une sorte de médaillon d’argent vieilli, que les gardiens lui arrachèrent.

– Laissez-moi cela, dit le bandit.

– Le règlement s’y oppose.

Juve, déjà s’était emparé de l’objet. Il ouvrit le boîtier, eut un haut-le-corps : à l’intérieur du médaillon, deux photographies seulement apparaissaient, l’une représentant lady Beltham, l’autre Hélène.

– Ma maîtresse, ma fille, murmura Fantômas. Les deux êtres que j’ai chéris. Juve, j’aimerais mieux mourir que de vous demander une grâce, pourtant…

– Laissez ce médaillon à Fantômas, ordonna Juve. Il ne contient rien qui puisse être dangereux, qui puisse être inquiétant.

– Merci, Juve.

Ce que n’avait pu faire aucune menace, ce que n’avait point fait l’horreur de sa situation, la simple remise de ce médaillon le faisait.

Une larme perla au bord des cils de Fantômas. Il fit jouer le ressort du bijou, il regarda les deux photographies, puis, se roidissant encore, déclara :

– Les formalités sont accomplies, je suppose ?

– Emmenez-le, dit M. Havard.

Les inspecteurs de la Sûreté venaient de s’écarter ; les formalités du greffe étant terminées, ils étaient dessaisis de Fantômas. Le bandit appartenait désormais à l’administration pénitentiaire. Deux gardiens le prirent par les mains. On l’avait délié. Quelques minutes plus tard, des bruits de verrous retentirent. Le pas mélancolique du gardien de faction ébranlait les silencieuses allées de la souricière. Fantômas était définitivement incarcéré, définitivement pris, et même, un homme était chargé nuit et jour de ne point le perdre de vue.

Alors seulement, Juve, Fandor et les inspecteurs de la police se retirèrent.

À six heures du soir, Juve et Fandor quittaient le Palais de Justice. Les deux amis étaient rompus de fatigue, brisés d’émotion. L’arrestation imprévue de Fantômas, les scènes qui l’avaient marquée, la perpétuelle tension d’esprit où ils étaient demeurés l’un et l’autre, cependant qu’on conduisait le bandit au Dépôt, les avaient accablés.

Fantômas mis en cellule, d’ailleurs, ils n’avaient pas encore pu prendre immédiatement un repos dont ils avaient cependant un impérieux besoin.

Aidé de Fandor, Juve avait dû effectuer une infinité de démarches. M. Havard avait voulu un récit complet et détaillé des derniers événements. Puis le chef de la Sûreté avait vivement prié Juve de l’accompagner au cabinet du procureur général.

Le haut magistrat avait alors longuement entretenu les deux amis.

Après avoir vivement félicité le détective et son inséparable compagnon, Jérôme Fandor, il avait enfin procédé à la désignation d’un juge d’instruction, lequel n’était autre que Germain Fuselier, ce qui avait comblé d’aise le journaliste aussi bien que le policier.

Sortis du cabinet du procureur général, Juve et Fandor s’étaient naturellement rendus au cabinet de M. Fuselier pour lui apprendre les extraordinaires événements qui venaient de se dérouler, pour lui annoncer aussi qu’il allait avoir à conduire, tâche honorifique mais terriblement lourde et périlleuse, la formidable instruction des affaires de Fantômas.

Cette visite, naturellement, avait obligé Juve et Fandor à faire une fois encore le récit des derniers drames survenus.

– Ah mon vieil ami, mon vieil ami, murmurait le journaliste en sortant du Palais de Justice avec Juve.

– Quoi ? Qu’est-ce qui te prend, Fandor ?

– Rien, mais je suis heureux ! Tenez, j’imagine qu’aujourd’hui est la plus belle journée de ma vie. Parbleu, Fantômas est pris, il me semble que tout l’affreux cauchemar qu’était notre vie depuis dix ans va brusquement prendre fin et que rien ne s’opposera plus désormais à ce que je puisse aimer Hélène, et…

– Tais-toi, Fandor.

Le front de Juve s’était brusquement rembruni.

– Nous ne sommes pas au bout de nos peines, déclara-t-il, et j’ai bien peur, Fandor, que tu t’illusionnes en escomptant un bonheur trop prochain. Oui, sans doute, Fantômas est pris, mais Fantômas est pris parce qu’il l’a voulu et il m’a dit : « Souvenez-vous ». Or, je me souviens. Fandor. Il y a un mystère que nous ne soupçonnons pas. Fandor, l’assassinat de lady Beltham, cet assassinat incompréhensible, cache quelque chose d’horriblement inquiétant. Tu me l’as dit toi-même, d’ailleurs. Tu l’as deviné en réfléchissant aux extraordinaires aventures de ces temps derniers, il y a peut-être deux Fantômas, or, nous n’en avons qu’un sous les verrous. Où est Hélène, d’ailleurs ? Que faisait-elle à Enghien ? Quel est le motif de son attitude bizarre ? Fandor, Fandor, il y a encore bien des mystères à deviner, des mystères qui me font peur.

– Juve, je ne vous crois pas, je ne veux pas vous croire, protesta le jeune journaliste et d’abord, Juve, vous l’avez dit ce matin, il y a une lettre d’Hélène qui vous est arrivée. Nous ne l’avons pas ouverte, préoccupés que nous étions tous les deux d’arrêter Fantômas, mais maintenant que le monstre est sous les verrous ; nous allons pouvoir la lire en paix, savoir ce qu’elle nous dit, deviner ce qu’elle nous cache encore, peut-être.

Les deux amis montèrent rapidement à l’appartement de Juve. Fandor, en effet, avait une hâte fébrile de connaître la lettre écrite à Juve par Hélène et dont il n’avait point encore pris connaissance, ayant fait taire ses égoïstes préoccupations pour prêter main forte à Juve, alors que celui-ci arrêtait le terrible Fantômas.

Hélas, une surprise cruelle attendait Fandor.

Quand, en compagnie du policier, en effet, le journaliste, rentré rue Tardieu, chercha dans le cabinet de travail de Juve la lettre d’Hélène, cette lettre qu’il y avait vue deux heures plus tôt, il lui fut impossible de la retrouver.

C’est en vain que Fandor et Juve fouillèrent tout l’appartement, en vain qu’ils bouleversèrent les meubles, qu’ils secouèrent la corbeille à papier. La lettre avait disparu. La lettre avait été volée, la lettre d’Hélène n’était plus chez Juve.

Alors, le malheureux journaliste convaincu de l’inutilité de ses recherches, tomba anéanti sur une chaise, sanglotant presque, et, tandis qu’il demeurait ainsi sans mouvements, à demi évanoui, Juve, tout bas, répétait :

– Fantômas, Fantômas. Est-ce donc Fantômas qui aurait volé cette lettre sans que je m’en sois aperçu ? Et quel était son but ? Que pouvait donc écrire Hélène ?

3 – À LA RECHERCHE D’HÉLÈNE

Désespéré par la perte de cette lettre, perte qui lui semblait inexplicable, car il était absolument certain de l’avoir tenue entre ses mains, de l’avoir posée sur son bureau, sous un presse-papier, Juve s’obstinait. Peine perdue.

Juve, alors, jeta un regard de compassion au malheureux Fandor, qui, lui, demeurait assis dans un grand fauteuil, la tête appuyée sur ses mains, réfléchissant.

– Voyons, petit, commençait Juve, il ne faut pas te mettre martel en tête, rien n’est irréparable.

Fandor haussa les épaules, accablé.

– Parbleu, rien n’est irréparable évidemment, mais il n’empêche qu’encore une fois, je ne sais pas où est Hélène, encore une fois, je puis tout craindre pour elle. D’ailleurs, Juve, que devons-nous imaginer ? Pourquoi nous écrivait-elle ? Qu’y a-t-il dans cette lettre ? Elle appelait peut-être au secours, peut-être nous demandait-elle aide ou protection. Que faire maintenant ? Comment savoir ? Que va-t-elle penser ?

Et malgré eux, Juve et Fandor se demandaient encore :

– Hélène sait-elle, à l’heure actuelle, que Fantômas est prisonnier, qu’il se trouve sous les verrous ?

Juve s’était assis derrière son bureau et dessinait machinalement, devant lui, sur son buvard.

Soudain, il se redressa, le front barré d’un pli, les yeux jetant des éclairs, prenant cet air volontaire qui lui était particulier, et qui annonçait toujours qu’il était prêt à la lutte, prêt à agir et à agir rapidement.

– Fandor, commença Juve, tu n’as pas le droit de te désespérer, mon petit ! Les regrets et les plaintes n’ont jamais mené personne à rien. Secoue-toi, remue-toi. Va-t’en aux renseignements.

– Je ne demande pas mieux que d’aller aux renseignements, mais qu’entendez-vous par là ? Où ?

– À Enghien.

– Vous m’expédiez à Enghien, Juve ? Pourquoi, mon Dieu, que voulez-vous que j’y fasse ? Hélène a fui en pleine nuit, nul certainement n’a remarqué sa voiture et, par conséquent, je ne vois pas comment je pourrai la suivre à la piste.

– Je ne t’envoie pas courir après l’automobile prise par Hélène. Il est bien évident que cela ne t’avancerait à rien. Mais tu as de la besogne plus utile à faire à Enghien. Va-t’en trouver Sarah Gordon [2]. Interroge-la. Cuisine-la, sapristi ! Il faudra bien que cette femme te dise ce qu’Hélène était venue faire auprès d’elle.

– Vous m’envoyez voir Sarah, à Enghien, Juve ? Mais c’est un enfantillage ! Sarah Gordon n’est certainement pas restée là-bas, après les aventures qui ont marqué son séjour.

– Tu te trompes, Fandor.

– Pourquoi donc, Juve ?

– Parce que je lui ai ordonné, moi, de rester à l’hôtel. Mon petit Fandor, il y a quelque chose de sûr, c’est que Sarah Gordon se débat au milieu d’aventures parfaitement incompréhensibles. Il y a quelque chose de vraisemblable aussi, c’est que cette même Sarah Gordon ne comprend rien, ou à peu près rien, à tout ce qui arrive. En d’autres termes, cette jeune femme m’a plus l’air d’une victime que d’une complice. Tu m’entends, Fandor ?

– Oui, mais je ne vous comprends pas.

– Voici des explications : tenant Sarah Gordon pour une victime, et n’ayant par conséquent aucun motif de me méfier d’elle, je lui ai conseillé, Fandor, de demeurer tranquillement là où elle était : « Mademoiselle, lui ai-je dit, vous venez de recevoir ici, à Enghien, des visites désagréables. Toute autre personne que vous prendrait l’endroit en haine, et s’en irait au plus vite. Très bien. Restez-y au contraire. Demeurez-y. Je parierais tout ce que vous voudrez que l’on vous cherchera partout, mais pas là. Vous êtes donc dans cet hôtel, en somme, plus en sûreté que n’importe où. »

– Et elle vous a cru, Juve ?

– Dame, je n’en sais rien. Mais je l’espère. Va voir !

Fandor serra cordialement la main de Juve, laissant deviner dans son étreinte une émotion soudaine, puis il prit son chapeau et partit.

***

Fandor suivit la rue Tardieu, puis les boulevards extérieurs, atteignit la place Clichy. Il sauta dans le tramway qui va de la Trinité à Enghien.

Fandor, à cet instant, avait une grande hâte d’arriver auprès de Sarah Gordon.

Fandor réfléchissait, s’absorbant dans ses pensées, calculant les chances qu’il avait de découvrir la retraite d’Hélène et faisait peu attention au chemin que suivait le tramway. Il était monté, non pas dans la première voiture, mais dans la baladeuse [3], et, rencogné sur sa banquette, fumant sans discontinuer, il regardait devant lui, sans les voir, les vilains environs de Paris, qui séparent la capitale de la coquette petite ville d’eaux, puisque Enghien tient avant tout à être considérée comme une ville d’eaux.

Or, alors que le tramway approchait d’Enghien, Jérôme Fandor, brusquement, se dressa dans la baladeuse, poussa un juron formidable. Fandor répétait :

– Mais fichtre de nom d’un chien. Je ne me trompe pas pourtant, crédibisèque.

Il n’en dit pas plus long d’ailleurs, car, bousculant une grosse femme qui se trouvait en face de lui, les genoux chargés de paquets, il s’élança sur le marchepied du tramway, puis, au risque de se rompre le cou, car la voiture marchait à toute allure, il sauta sur la chaussée.

Des cris avaient retenti. De la baladeuse, on se penchait curieusement, les voyageurs s’attendaient à voir le jeune homme rouler sur le sol, mais il n’en était lien.

Grâce à sa souplesse d’acrobate, en effet, le journaliste n’avait point perdu son équilibre, et maintenant, courant à perdre haleine, il se précipita vers un petit chemin qui débouchait à quelque distance, le long de la grande avenue où passe la voie du tramway. Or, Jérôme Fandor était à peine à l’entrée de ce chemin, qu’il levait encore les bras au ciel dans une mimique de stupéfaction profonde.

– Mais c’est incompréhensible cette histoire-là, murmurait-il, c’est à devenir fou, fou à lier !

Il fit encore quelques pas en courant, puis il appela :

– Bouzille, Bouzille, qu’est-ce que vous faites-là ?

À cinquante mètres de Jérôme Fandor, rangée dans le petit chemin, se trouvait une automobile dont la carrosserie particulière, la forme caractéristique, ne permettaient point d’erreur, c’était l’automobile de la Sûreté, la voiture de Nalorgne et Pérouzin, la voiture sur laquelle la fille de Fantômas s’était enfuie, au moment où les agents de la Sûreté espéraient l’appréhender.

Or, sur cette voiture, assis à la place du conducteur, il y avait un bonhomme, qui, à l’appel de Fandor, éclata d’un large rire.

Bouzille, car c’était Bouzille, ne répondit rien toutefois à Fandor. Tandis que le journaliste se précipitait vers lui, courant aussi vite qu’il le pouvait, l’inénarrable individu agitait avec des cris de joie les leviers de la voiture, puis, soudain, prenant la corne d’appel à pleines mains, il se mit à faire un bruit abominable. Allait-il donc partir ? Allait-il donc voler cette voiture devant Fandor impuissant ?

– Qu’est-ce que vous faites là ? Arrêtez, Bouzille !

– Je ne peux pas, riposta le chemineau, manœuvrant toujours les leviers, comment voulez-vous que j’arrête ? Je ne suis pas en marche.

– Où avez-vous trouvé cette voiture, Bouzille ? Comment est-elle entre vos mains ? Parlez, parlez, bon Dieu !

– Là, là, monsieur Fandor, vous faites donc pas tant de bile, j’ai pas besoin de me dépêcher, vous avez toute vot’ vie pour m’entendre.

– Parlez, nom de Dieu, qu’est-ce que vous faites là ?

– Ça fait bien vingt fois que vous me le demandez, interrompit Bouzille qui semblait toujours de la meilleure humeur, pourtant ça se voit, j’imagine, ce que je fais. Je me promène, je me balade, j’prends l’air.

– Mais comment avez-vous eu cette voiture ?

– Je l’ai trouvée, m’sieu Fandor.

– Trouvée ? Quand ? Comment ?

– Hier. Ou plutôt c’te nuit. Ah tenez, puisque vous êtes curieux, et que vous voulez tout savoir, j’vas vous dire la vérité vraie. Comme ça je cherchais mes asticots pour aller à la pêche, ou encore de l’herbe pour des lapins, ou si vous aimez mieux des morceaux d’étoiles pour en faire des vers luisants, enfin quoi, je promenais mon ventre, lorsque tout à coup, j’vois mam’zelle Hélène, sauf vot’ respect, qui s’aboule avec cette machine.

À ces mots, Fandor était devenu tout pâle. Bouzille le contempla avec intérêt :

– C’est rigolo, hein ? Mais vous voilà tout chose, monsieur Fandor. Ah, l’amour, ce que ça occasionne des jaunisses.

Et, sur cette réflexion philosophique, Bouzille en revint à son histoire.

– Donc, la demoiselle s’est amenée en douce, sur cette voiture-là, qui faisait beaucoup de bruit et qui n’avançait pas vite. « Bouzille, qu’elle me dit, veux-tu garder cette voiture et la reconduire à la Sûreté ? Elle n’est pas à moi, tu me rendrais service. »

– Alors, Bouzille, alors, qu’avez-vous dit ?

– J’ai rien dit, m’sieu Fandor.

– Comment vous n’avez rien dit ?

– Non, rapport au moteur qui tournait. Moi, j’aime pas ces choses-là. J’ai toujours le trac que ça explose. Seulement, voilà : M lle Hélène, elle a tout arrêté, elle est descendue, et puis…

– Et puis quoi ? Bouzille, où est-elle allée ?

– Ah ça, Dieu de Dieu, j’en sais rien, m’sieu Fandor, quelque part, ici, là-bas ou ailleurs. Sauf votre excuse, j’ai pas l’habitude d’interroger les femmes.

– Mais vous avez bien vu par où elle est partie ?

– Oui, par là, vers Paris.

Fandor se mordit les lèvres. Il lui prenait une colère folle à la pensée qu’il arrivait trop tard pour rien apprendre d’intéressant et que Bouzille, assurément, lui avait dit tout ce qu’il savait, ce qui était à peu près rien.

– Enfin, Bouzille, reprit Fandor, secouant le chemineau par le bras pour l’empêcher de manœuvrer la corne dont il tirait toujours un effroyable vacarme, enfin, vous devez bien savoir où la retrouver ?

– Non, m’sieu Fandor.

Un gémissement s’échappait des lèvres du journaliste. Bouzille reprit aimablement :

– Mais elle sait où me retrouver. Elle m’a demande mon domicile, et je lui ai dit qu’il y avait toujours chez moi un morceau de fromage à sa disposition.

L’offre dont parlait Bouzille ne pouvait évidemment avoir beaucoup tenté Hélène. Toutefois, il était certain que Bouzille avait raison. Si Fandor ne savait toujours pas où retrouver la fille de Fantômas, il était important que celle-ci connût la demeure du chemineau. Peut-être pourrait-on, par Bouzille, lui faire savoir que sa lettre était perdue, que ni Juve, ni Fandor n’avaient pu en prendre connaissance.

– Bouzille, commanda le journaliste, vous allez tâcher de m’écouter. Si vous revoyez la fille de Fantômas, il faudrait lui remettre ceci.

En parlant, le jeune homme avait tiré son portefeuille, il avait écrit quelques lignes sur une feuille de papier, qu’il glissait sous enveloppe.

– C’est très grave, Bouzille, recommandait-il encore, en fixant le chemineau, c’est excessivement grave, ce que je vous confie-là, si grave même que je vous fais une promesse : si la lettre arrive, si vous la remettez entre les mains d’Hélène, je vous donnerai cinquante francs.

– Pas possible, vous me donneriez cinquante francs, cinquante francs en or ?

– Oui, en or, Bouzille.

Le chemineau prit la lettre, l’enfouit dans sa poche, posa la main sur le cœur et cérémonieusement annonça :

– Monsieur le marquis peut compter sur moi. Sa lettre arrivera. À ce prix-là, je fais toujours très bien la poste.

Toutefois, Fandor, s’il n’espérait plus retrouver par Bouzille, immédiatement du moins, la fille de Fantômas, se prenait à songer que peut-être il allait avoir, par lui, d’utiles indications.

– Bouzille, demandait encore le jeune homme, qu’allez-vous faire de cette voiture abandonnée ? Vous allez la ramener à Paris ?

– Oui, m’sieu Fandor.

– Mais vous ne savez pas conduire, Bouzille ?

– Non, m’sieu Fandor.

– Voulez-vous que je vous mène ?

La face de Bouzille s’éclaira encore d’un large rire.

– C’est pas la peine, répondit le chemineau, j’ai déjà commandé une équipe.

– Quelle équipe ?

– L’équipe des chineurs, parbleu.

– Des chineurs ?

– Oui, ils bouffaient de la sardine dans les environs.

– Ne vous payez pas ma tête, Bouzille, cela tournerait mal.

– Pourvu que ça tourne, c’est l’essentiel, mais il ne s’agit pas de ça. M’sieu Fandor, je ne me paye pas votre tête, c’est trop cher pour moi, et puis vraiment je ne saurais qu’en faire. Si je vous dis que j’ai commandé les chineurs, c’est que j’ai commandé les chineurs.

Et Bouzille, alors, mit Fandor au courant. Depuis quelque temps, il se sentait, affirmait-il, de grandes dispositions pour les arts, le commerce du fromage n’allait pas, il perdait de l’argent même avec le gruyère, parce que, pour faire plaisir aux aminches, il agrandissait toujours les trous et ne trouvait plus de clients pour les acheter, il fallait donc faire autre chose.

– J’ai avisé, m’sieu Fandor, disait Bouzille, en clignant des yeux, j’ai avisé et je suis en train de me mettre artiste.

– Artiste en quoi, seigneur ?

– En vieux neuf, m’sieu Fandor.

Et Bouzille, après bien des peines, bien des phrases incompréhensibles, finit par expliquer à Fandor qu’il avait fait la connaissance d’un certain nombre de bohèmes, fournisseurs attitrés des antiquaires les mieux achalandés :

– C’est des jeunes gens épatants, disait Bouzille. Ça vous prend un fauteuil tout neuf qui vaut bien trente-cinq francs, crac. Ça le trafiquote, ça le casse, ça flanque, du plomb de chasse dedans et ça en fait un fauteuil tout vieux qui vaut bien cent cinquante francs pour un amateur. L’amateur, m’sieu Fandor, c’est la bête à bon Dieu, c’est la poire juteuse, c’est l’homme charmant. Alors, vous comprenez, ce truc-là, ça m’a plu, et naturellement, je me suis mis artiste pour amateurs.

– Vous faites donc des faux meubles, Bouzille ?

– Oui, m’sieu Fandor. Et de faux vases aussi et des fausses vieilles assiettes. Ah, ça, c’est le plus rigolo ! Les fausses vieilles assiettes, ça se fait avec des articles dépareillés qu’on flanque par terre, qu’on casse et qu’on recolle. Plus il y a de morceaux et plus que ça se vend cher. Même si des fois on peut érailler la peinture, ça devient du bon nanan et ça se vend aux amateurs comme le tabac à priser aux vieilles religieuses en retraite.

Bouzille, dans son enthousiasme, se frottait les mains, il ajoutait encore :

– Rechercheur d’antiquités, chineur, quoi, voilà ce que je vais devenir, m’sieu Fandor. C’est pas un métier de purotin, je vous assure. Ma fortune est faite.

– Je comprends ce que vous appelez les chineurs [4] maintenant, Bouzille, mais je ne comprends pas comment ces chineurs vont ramener la voiture à Paris ?

– Parce qu’ils mangeaient de la sardine. Tous les copains, m’sieu Fandor, étaient en train de faire la bombe aux environs. L’un d’eux, voilà ce que c’est, un garçon très gentil, tenez, un certain Érick Sunds, un étranger, sa spécialité à lui, c’est tout et le reste, a gagné à la loterie dix-huit boîtes de sardines. Naturellement il a invité les amis, même il y a des gens que vous connaissez, tenez, Mario Isolino, vous vous rappelez, hein, Mario Isolino ? Un de mes amis de Monaco [5] quand j’étais mendiant riche et puis, Nadia, la Circassienne, la suivante à Sonia Danidoff autrefois [6]. Et tout ce monde-là, m’sieu Fandor, comme j’avais l’honneur de vous le dire, bouffait de la sardine aux environs.

– Alors, Bouzille ?

– Alors, le bon Dieu ou le diable, je ne sais pas lequel et je m’en moque, peut-être tous les deux, a voulu que je les rencontre, m’sieu Fandor. J’ai le cœur sur la main et vous le savez : « J’ai une voiture, que je leur ai dit, une belle voiture, venez donc, je vous ramènerai. » Ils n’ont pas dit non, vous comprenez. Seulement ils ont d’abord été manger leurs sardines. Moi, je les attends. Quand ils reviendront, ils m’aideront à pousser la voiture. C’est bien le diable s’il n’y a pas l’un d’eux qui soit capable de la ramener à la Sûreté. Seulement, voilà, c’est moi qui irai prévenir, parce que c’est moi qui veux toucher la prime.

Et Bouzille se frotta encore les mains. Il n’y avait évidemment rien de bien intéressant à tirer du chemineau. Il disait ce qu’il savait, peu de chose, et il importait seulement à Fandor de savoir qu’il était possible qu’Hélène vînt au domicile de Bouzille.

Fandor n’insista pas, il recommanda encore sa lettre, puis le laissa campé, fier comme Artaban, sur sa voiture en panne et s’éloigna.

Jérôme Fandor, toutefois, n’alla pas très loin. Il rejoignit la grand-route, mais il fit un brusque détour et revint s’embusquer derrière une palissade qui le cachait aux regards, à quelque distance de Bouzille.

– M’a-t-il dit la vérité ? pensait Jérôme Fandor, n’attend-il pas Hélène, par hasard ?