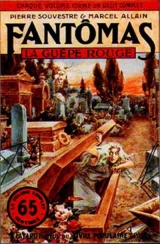

Текст книги "La guêpe rouge (Красная оса)"

Автор книги: Марсель Аллен

Соавторы: Пьер Сувестр

Жанр:

Иронические детективы

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

PIERRE SOUVESTRE

ET MARCEL ALLAIN

LA GUÊPE

ROUGE

19

Arthème Fayard

1912

Cercle du Bibliophile

1970-1972

Révision et Annotations

de PMV

2012

1 – LA DAME AUX CHEVEUX BLANCS

– Et maintenant, que la fête commence ! Brigitte, versez-nous le champagne.

La domestique, une jeune servante à la mine délurée, assistait, attentive, au repas de ses maîtres. Elle rougit imperceptiblement en recevant cet ordre qu’elle exécuta aussitôt. Le vin mousseux pétilla dans les verres des convives.

Ils étaient trois, M. et M me de Keyrolles, qui recevaient à dîner, ce soir-là, leur jeune neveu, Jacques Faramont.

M. Louis de Keyrolles, gros homme d’une cinquantaine d’années, au visage jovial, au ventre bedonnant, se leva, et, levant son verre d’un geste aimable et gracieux, il salua d’abord, par-dessus la table, sa femme placée en face de lui. Puis, se tournant vers sa droite et regardant son jeune invité avec un petit air à la fois narquois et affectueux, il commença sur un ton pompeux :

– Mon cher Jacques, je ne suis pas un orateur, bien loin de là, et je m’en voudrais, dans une famille comme la nôtre, d’oser prétendre te faire un discours. Ce n’est là ni mon métier, ni mon désir, je vais donc me contenter de te parler avec mon cœur. Je lève mon verre et je bois ce champagne en t’invitant à faire de même, et ceci dans le but de consacrer le grand événement qui vient de se produire dans ta vie. Tu viens aujourd’hui d’être nommé avocat. Te voilà stagiaire au Barreau de Paris, et c’est la plus belle carrière du monde qui s’ouvre désormais devant toi. Je suis sûr que tu sauras la remplir dignement.

– Mon oncle… commença le jeune homme qui semblait fort ému.

– J’ajoute, mon cher Jacques, qu’il t’a été donné, ce qui est rare, d’avoir été présenté aux magistrats de la Première chambre pour y prêter ton serment d’avocat, par un bâtonnier qui n’est pas, pour toi, un bâtonnier ordinaire. Le berger du troupeau dans lequel tu te trouvais n’est autre, en effet, que ton père, mon cher beau-frère, Maître Henri Faramont. Tu entres dans la carrière, Jacques, sous d’heureux auspices, et il ne te reste plus qu’à suivre dignement les traces de celui qui t’a élevé.

M me de Keyrolles intervint :

– Mon cher Louis, dit-elle, s’adressant à son mari, malgré votre modestie, vous m’apparaissez comme digne de lutter avec mon frère. Votre discours était très bien, et je suis sûre qu’il a touché Jacques jusqu’au fond du cœur.

– Ça, c’est vrai, ma tante ! s’écria spontanément le jeune homme, qui rougissait de plus en plus.

M. de Keyrolles haussa les épaules.

– Que voulez-vous, Augustine, répliqua-t-il en s’adressant à sa femme, je ne puis pas oublier que, moi aussi, j’ai voulu être le défenseur de la veuve et de l’orphelin. Vois-tu, Jacques, cela ne date pas d’hier, mais remonte à vingt-cinq ans. Ton père et moi nous venions de finir notre droit, et sitôt notre diplôme de licencié dans la poche, nous nous faisions inscrire au Barreau. Jusqu’alors, nous étions l’un et l’autre deux bonshommes assez insignifiants et fréquentant volontiers les cafés du Quartier latin, de préférence à la Faculté. Mais, aussitôt inscrits avocats, les choses ont changé, ton père prenait position à la Conférence et ne tardait pas à en devenir le secrétaire. Il était l’enfant gâté des maîtres du Barreau. Moi, je restais dans le rang et après quelques plaidoiries « à l’œil » pour l’assistance judiciaire, j’ai fini par mal tourner.

– Mal tourner ? s’écria M me de Keyrolles. Vous exagérez, mon ami ! Oubliez-vous donc que vous avez fait une carrière brillante et honorable en tout point ?

Jacques Faramont ajouta :

– Le directeur de la compagnie d’assurance L’Épargne, mon cher oncle, n’est pas le premier venu, et je voudrais pouvoir dire dans vingt ans que j’ai mené ma barque aussi bien que vous.

M. de Keyrolles se rengorgeait :

– Je ne dis pas non, je ne dis pas non ! Il y a évidemment pas mal de sots métiers, et j’ai fait de mon mieux. Mais c’est égal, continua-t-il en versant du champagne à son neveu, la carrière d’avocat est la plus belle qui soit au monde. Défendre la veuve et l’orphelin, c’est magnifique !

– Je plaiderai aussi très volontiers aux Assises, dit Jacques.

– Les Assises, sans doute, mais c’est plus délicat, plus ennuyeux, au point de vue moral, s’entend. Certes, les criminels ont droit à la pitié de la société, mais il en est cependant que l’honnête homme répugne à défendre. Il est de ces assassins tellement monstrueux et sanguinaires…

Jacques Faramont sourit. Il interrompit son oncle et déclara, complétant sa pensée :

– Fantômas, par exemple… Ce serait pourtant une belle cause !

M. de Keyrolles leva les bras au ciel.

– Fantômas, Fantômas, évidemment, mais enfin… D’ailleurs, Fantômas n’est pas arrêté, que je sache.

– En effet.

M me de Keyrolles se leva de table :

– Passons au salon, dit-elle. Ne nous attardons pas ici. J’ai promis à Brigitte qu’elle pourrait sortir ce soir, et voici qu’il est déjà tout près de neuf heures.

Malgré lui, le jeune Jacques Faramont tressaillit.

– Ma tante, murmura-t-il à l’oreille de M me de Keyrolles, vous m’excuserez de vous quitter aussi rapidement, mais je vous demanderai la permission de partir dans un quart d’heure. J’ignorais qu’il fût si tard.

– Mais certainement, mon enfant, tu es libre, fit l’excellente femme, et je suppose d’ailleurs que tes parents seront heureux de t’embrasser encore ce soir, avant de se coucher.

Jacques Faramont esquissa une moue discrète, qui n’échappa point à son oncle, et malicieusement, M. de Keyrolles insinua :

– Croyez-vous donc que Jacques va rentrer rue d’Amsterdam de si bonne heure, ma chère amie ? Non pas ! Un gaillard de son âge a toujours toutes sortes de choses à faire entre dix heures du soir et deux heures du matin, c’est le moment des rendez-vous. N’est-ce pas, gamin ?

Jacques protesta pour la forme :

– Mais non, mon oncle.

Machinalement cependant, il regarda le cartel.

– Allons, fit l’oncle de Keyrolles, je te mets à la porte dans trois minutes, pour que tu puisses prendre le train de neuf heures douze.

M. et M me de Keyrolles habitaient depuis de longues années déjà, et cela hiver comme été, une jolie propriété à Ville-d’Avray, à droite de la ligne du chemin de fer de Paris à Versailles.

M me de Keyrolles était la sœur du célèbre avocat Henri Faramont, actuellement bâtonnier de l’ordre. Et tout en éprouvant une grande affection pour son frère, ils avaient, elle et son mari, un genre d’existence tout à fait différent du sien. Le bâtonnier recevait énormément, vivait la vie élégante et parisienne, sa sœur et son beau-frère se contentaient de l’existence modeste que leur procurait leur installation campagnarde.

Quelques instants après les dernières paroles de M. de Keyrolles, Jacques prit congé de son oncle et de sa tante.

Le jeune homme, toutefois, au lieu de se diriger vers la gare, après avoir fait quelques pas dans l’avenue déserte qui devait le conduire à la station, rebroussait chemin. Puis, marchant avec précaution, il revenait tout à côté vers la maison de son oncle, la dépassait cependant et s’introduisait, par la grille entrebâillée, dans le jardin de la villa voisine.

Ce jardin faisait contraste avec celui de l’habitation des Keyrolles. Le jardin de ces derniers était soigné, ratissé, tiré à quatre épingles. Au contraire, celui dans lequel Jacques Faramont venait de s’introduire était envahi par les mauvaises herbes, rempli de broussailles. Les pelouses se confondaient avec les allées, et des arbres trop feuillus, enchevêtrés les uns dans les autres, révélaient par cet inextricable chaos qu’il y avait bien longtemps qu’on ne s’était occupé d’eux.

Le jeune homme, étouffant le bruit de ses pas, se rapprocha de la maison d’habitation qui se trouvait au fond du jardin et il attendit quelques instants.

On ne sentait aucun souffle d’air. Il faisait une chaleur d’orage que la nuit n’avait point atténuée. Par moments, de grands éclairs illuminaient d’une lueur blafarde le pays entier.

Jacques Faramont prêta l’oreille. Au bout de quelques minutes, il perçut un bruit de pas légers, et son cœur d’adolescent battit à rompre.

– C’est elle, murmura-t-il.

Quelques instants plus tard, se glissant le long d’une haie, puis parvenant jusqu’au pied de la maison devant lequel s’était assis Jacques Faramont, une silhouette féminine se précisait. Le jeune homme ne s’était pas trompé, c’était elleen effet, et elle, n’était autre que Brigitte, la gentille femme de chambre des Keyrolles.

La soubrette s’était rapidement éclipsée de chez ses maîtres, une fois son service terminé. Elle arrivait en cheveux, avec son petit tablier brodé à l’anglaise, dont le lacet blanc noué au-dessus des hanches dessinait ses formes gracieuses, moulées dans une robe noire toute simple.

Brigitte se rapprocha du jeune homme, se serra contre lui.

– Monsieur Jacques, souffla-t-elle tout bas, qu’est-ce que je fais là ? Comment allez-vous me juger ?

Pour toute réponse, le jeune homme étreignit Brigitte.

– Merci, Brigitte, murmura-t-il, merci d’être venue. Si vous saviez comme je vous aime. Vous êtes si jolie !

– Si monsieur et madame me voyaient ?

– Ils ne vous verront pas, poursuivit Jacques qui couvrait de baisers la nuque et les joues de la gentille personne et cherchait ses lèvres.

– Monsieur est trop entreprenant.

– Ne me parlez donc pas à la troisième personne, je vous en prie. Quand nous sommes seuls, Brigitte, je te tutoie, fais donc de même.

– Je n’oserai jamais, dit la petite bonne qui, cependant, peu à peu s’enhardit à rendre ses caresses à son amoureux.

Ils s’étaient assis sur les marches du perron de la maison où ils s’étaient donné rendez-vous. Ils se sentaient là tranquilles et ignorés. Le lieu de leur rencontre avait été bien choisi. Les amoureux, en effet, se trouvaient dans le parc assez vaste, très touffu, d’une villa toute voisine de celle des Keyrolles, inhabitée depuis des années. On ignorait dans le pays le nom des propriétaires.

Sur les marches, comme sur les bordures des fenêtres, poussaient des herbes et de la mousse ; le toit se détériorait petit à petit et des fissures s’ouvraient entre les tuiles déplacées par le vent ou les intempéries.

– Brigitte, Brigitte, déclarait tendrement Jacques Faramont qui avait pris la soubrette sur ses genoux et l’étreignait de toutes ses forces, je vous aime de tout mon cœur, et vous aimerai toute ma vie.

– Monsieur exagère, fit-elle. Vous exagérez, monsieur Jacques. Je sais bien que ça n’est pas vrai. Tu ne peux pas m’aimer toujours. Il faudra bien que tu te maries un jour. Et on n’épouse pas la bonne de son oncle. Mais je n’en demande pas tant, je t’aime aussi, ne pensons plus qu’au présent !

Les deux amoureux échangeaient des baisers passionnés, lorsque brusquement ils s’écartèrent l’un de l’autre, contrariés :

– Bon, murmura Jacques, voilà la pluie.

De grosses gouttes d’eau lourdes et froides tombaient autour d’eux, en effet, lentement d’abord, avec précipitation ensuite. Elles transperçaient la voûte épaisse des arbres étendue au-dessus de leurs têtes et l’on pressentait, à la chaleur torride qu’il faisait ainsi qu’à l’obscurité profonde qui régnait, qu’il s’agissait là d’un orage, d’un gros orage, comme on en voit au mois de mai, orage qui allait éclater avec une effroyable violence et tout détremper autour de lui.

Brigitte et Jacques avaient remonté les quelques marches du perron et venaient s’accoter à la porte de la maison, abrités sous la petite marquise qui surplombait l’entrée. Mais soudain, alors qu’ils s’appuyaient sur cette porte comme pour se faire plus minces, plus inaccessibles à la pluie, le battant céda.

Jacques Faramont trébucha, manqua tomber en arrière. De même pour Brigitte, mais tous deux s’accrochaient l’un à l’autre, rattrapaient leur équilibre et profitaient de la circonstance pour s’embrasser une fois de plus.

Ils poussèrent un grand cri de joie :

– Ah par exemple, s’écria Jacques Faramont, c’est de la veine ! La porte était mal fermée, et voici qu’elle s’ouvre pour nous. Entrons dans cette maison.

Il attira Brigitte dans le couloir obscur :

– Monsieur Jacques, protestait la petite bonne, n’allez pas plus loin. Si l’on nous découvrait…

– Tu es sotte, ma pauvre Brigitte, poursuivait le jeune homme. Tu sais bien que cette maison est abandonnée.

La pluie faisait rage au-dehors. Les nuages avaient éclaté avec une force incroyable et la température brusquement s’abaissait.

Brigitte frissonna et elle se pelotonna à nouveau dans les bras de son amoureux. Tous deux s’enhardissaient d’ailleurs, et quittant le vestibule dans lequel ils se trouvaient, d’où les chassait un violent courant d’air dû à des vitres cassées, ils s’introduisirent dans l’une des pièces du rez-de-chaussée, une sorte de petit salon.

Jacques Faramont fit craquer une allumette et, à sa lueur, constata qu’il ne s’était pas trompé. L’entreprenant amoureux n’y vit clair que quelques secondes, mais cela lui suffit pour remarquer un divan dans un angle de la pièce.

Avec autorité, il y attira Brigitte, et la gentille soubrette, très éprise, se laissa conduire.

Au-dehors l’orage s’atténuait peu à peu. Le bruit que l’on entendait désormais n’était plus celui d’un nuage qui crève, mais bien de l’eau qui coule dans les gouttières, qui ruisselle le long des murs. C’était un murmure doux et berceur, qui accompagnait le duo d’amour du jeune avocat et de la petite bonne.

Mais brusquement, ils s’interrompirent et Brigitte, terrorisée, balbutia à l’oreille de son amant :

– Mon Dieu, qu’est-ce que c’est ? As-tu entendu ?

– Oui, qu’est-ce que c’est ?

– Mon Dieu, pourvu qu’il ne nous arrive rien, j’ai peur !

– Peur de quoi ? interrogea Jacques qui, tout en s’efforçant de demeurer calme, sentait naître en lui une réelle inquiétude.

– Il y a tellement d’aventures en ce moment, de crimes, de criminels ! Rappelez-vous, Jacques, tout à l’heure, votre oncle parlait de Fantômas. Si c’était lui ?

Jacques allait protester, s’efforcer de montrer à la jeune femme combien cette supposition était peu justifiée, mais les bruits devenaient de plus en plus nets.

– Mon Dieu, répéta Brigitte, certainement il va nous arriver un malheur.

Tout à coup, très lentement, la porte de la pièce dans laquelle étaient les deux amoureux s’ouvrit.

On n’entendait que le claquement des dents de Brigitte, incapable de dominer sa terreur. Devant les amoureux se dressait l’apparition la plus inattendue que l’on pût imaginer.

La porte avait livré passage à une forme humaine toute blanche, comme un fantôme, qu’éclairait la lueur falote d’une bougie dont la flamme vacillait, prête à s’éteindre, semblait-il, secouée par les courants d’air. Jacques et Brigitte avaient devant eux une femme, enveloppée d’un grand peignoir tout blanc, drapé de la plus étrange façon. Était-ce véritablement un peignoir, que cette sorte de drap immense qui l’enveloppait des pieds à la tête, serré à la taille, semblait-il, et aux épaules, large et fendu à la hauteur des bras qui se mouvaient eux-mêmes dans des sortes de grandes manches ? Sur le visage de cette femme était un voile de mousseline à travers lequel on distinguait mal ses traits. Elle avait une chevelure d’une abondance extrême, toute blanche aussi.

Jacques remarqua les mains de l’apparition, longues, maigres, décharnées, diaphanes.

Et dans ce visage tout blanc, dans cette figure dont les ailes du nez, les lèvres, le lobe des oreilles étaient blancs, deux points paraissaient noirs et brillants, c’étaient les yeux, des yeux immenses, extraordinairement profonds.

Le regard de ces yeux s’était fixé désormais sur les deux amoureux et il demeurait dirigé vers eux, avec une insistance singulière.

– Qui êtes-vous ? Que venez-vous faire ici ?

Jacques rassembla tout son courage. Il s’avança d’un pas vers l’arrivante qui, semblait-il, voulut reculer, mais néanmoins demeura figée sur le seuil de la porte.

– Madame, murmura l’amoureux de Brigitte en s’inclinant très bas devant la mystérieuse apparition, je vous demande infiniment pardon. Il pleuvait, nous avons été surpris par l’orage, la porte de cette maison était entrebâillée et nous sommes entrés. Je vous en supplie, madame, pardonnez-nous cette incorrection.

D’un geste, la femme mystérieuse interrompit son interlocuteur. Tandis que Jacques parlait, elle avait curieusement dévisagé Brigitte, puis regardé de même le jeune homme :

– Je sais qui vous êtes, dit-elle, et je ne vous en veux pas. Mais j’ai eu peur, bien peur, tout à l’heure en entendant du bruit.

– Nous partons, madame, en nous excusant encore, et soyez assurée que…

– Je ne vous en veux pas, mais au nom du Ciel, je vous en supplie, ne dites à personne ce qui s’est passé, ne racontez jamais que vous êtes entré ici, ni surtout que vous avez vu, que vous avez vu…

Elle se tut, sa voix semblait s’étrangler dans sa gorge.

– Madame, reprit Jacques, vous pouvez être assurée de notre discrétion absolue, c’est d’ailleurs à nous, au contraire, de vous demander de bien vouloir ne pas nous compromettre, d’éviter de nous déshonorer en racontant…

Un faible sourire erra sur les lèvres de la dame mystérieuse.

– Je suis le silence et la tombe, dit-elle. Nul ne doit me voir, et ceux qui m’ont vue se doivent de m’oublier.

Brigitte s’était rapprochée de Jacques, et lui serrait le bras à lui faire mal.

– Partons, murmura-t-elle à son oreille, j’ai peur !

La dame aux cheveux blancs, cependant, reculait de quelques pas, elle se tenait désormais dans le vestibule. Brusquement, le vent qui, par les fenêtres, soufflait en courant d’air, éteignit la lumière qu’elle tenait à la main, et l’obscurité la plus profonde régna.

– Je vais m’évanouir, balbutia Brigitte. Partons, de grâce, partons d’ici !

Ils firent quelques pas dans la direction de la porte, titubant comme des gens ivres, se heurtant aux meubles, mais ils s’arrêtèrent net. Comme ils allaient sortir de la maison, la voix de la dame aux cheveux blancs venait de retentir encore, et de ce ton sépulcral et lointain, qui les avait si singulièrement émus, elle articulait :

– Au nom du Ciel, ne dites jamais à personne que vous êtes entrés dans cette maison, que vous y avez vu quelqu’un. Personne ne doit savoir.

Elle s’interrompit, puis reprit après un silence, d’un ton plus doux, presque cordial :

– Vous qui vous aimez, revenez dans ce jardin quand vous voudrez, restez-y aussi longtemps qu’il vous plaira. Mais quoi qu’il arrive, quoi qu’il advienne, ne levez jamais les yeux sur cette maison. Ne franchissez plus jamais le seuil de cette porte.

– Nous vous le jurons, madame, articula d’un air convaincu et respectueux Jacques Faramont, cependant que Brigitte, qui sentait ses jambes se dérober sous elle, insistait :

– Partons, partons, pour l’amour de Dieu, allons-nous-en !

La pluie avait cessé. Les deux amoureux se retrouvaient dans le jardin, ils étaient derrière un buisson qui leur dissimulait la silhouette sévère et massive de la mystérieuse maison dans laquelle ils venaient de vivre de si étranges minutes. Ils se rapprochèrent. Leurs lèvres s’unirent. Elles étaient glacées. Ils échangèrent un long baiser muet.

***

Une heure plus tard, Jacques Faramont descendait du train à la gare Saint-Lazare. Le jeune homme, encore tout ému, se dirigeait machinalement vers le domicile de ses parents, rue d’Amsterdam, ruminant dans sa pensée les dernières aventures dont il avait été le héros, lorsque soudain un camelot qui criait l’édition spéciale d’un journal du soir, se jeta pour ainsi dire sur lui.

– Achetez-la moi, mon prince ! criait le pauvre hère.

Jacques Faramont obtempéra. Il jeta les yeux sur la manchette du journal et ne put retenir un cri de stupéfaction. Il venait de lire cette information sensationnelle :

« Fantômas est arrêté. Le bandit s’est constitué prisonnier entre les mains de l’inspecteur Juve. »

Suivaient quatre colonnes de détails.

2 – FANTÔMAS EST PRIS

L’acteur Dick venait de partir.

Dans le cabinet de travail de Juve, dans ce cabinet où déjà, tant de fois, de mystérieux drames avaient eu lieu, le policier et Fandor demeuraient seuls face à Fantômas.

Cela se passait l’après-midi même du jour où le jeune Jacques Faramont avait prêté serment au Palais de Justice.

– Fantômas, avait hurlé Juve, au nom de la Loi, je vous arrête !

La poigne du policier s’était abattue sur l’épaule du Roi du Crime. Fantômas n’avait pas eu un tressaillement, il n’avait tenté aucune résistance, il s’était laissé très docilement ligoter, étroitement ficeler par Fandor.

Les instants semblaient interminables. Devant Fantômas qui était venu se livrer, qu’ils venaient de prendre, devant Fantômas, chargé de liens, devant eux, incapable désormais de tenter un geste de défense, Fandor et Juve demeuraient égarés, surpris et si joyeux qu’une émotion, une peur se mêlait à un sentiment de soulagement infini.

Juve, le premier mouvement de stupeur passé, épongea d’une main qui tremblait la sueur qui lui perlait au front.

– Fandor, déclara enfin le policier, il est pris, et il ne peut plus s’échapper. Il faut agir maintenant et agir vite. Nous allons le mener au Dépôt.

Juve parlait ainsi comme si Fantômas avait été frappé soudain de surdité, comme s’il n’avait pas pu entendre ; or, précisément, aux paroles de Juve, Fantômas éclata de rire, amusé, semblait-il.

– Juve, disait le bandit, vous répétez bien souvent ces mots : il est pris. Vous seriez peut-être plus sincère si vous reconnaissiez que je me suis livré, vous ne m’avez pas pris, Juve. Je me suis constitué prisonnier, voilà tout.

Il y avait une certaine insolence, une raillerie non dissimulée dans le ton du misérable. Fandor, de blême qu’il était, devint subitement rouge. Le sang lui monta à la tête, une colère le fit frémir.

– Taisez-vous ! ordonna-t-il en fixant le bandit. Vous avez sans doute pensé, Fantômas, qu’une fois encore vous trouveriez le moyen de vous échapper quand bon vous semblerait, mais je vous le jure, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes livré, tant pis pour vous ! Au moindre de vos mouvements, ni Juve, ni moi, n’hésiterions à vous brûler la cervelle. Tenez-vous-le pour dit.

Fantômas haussa les épaules.

C’est d’un air résigné, quoique toujours un peu moqueur, qu’il répondit :

– J’ai les bras liés, les jambes attachées, comment diable voulez-vous que je puisse tenter un mouvement ? Même si la fantaisie me prenait, cela me serait impossible, et puis, pourquoi voudrais-je m’échapper, puisque je suis ici de mon plein gré ?

Puis, comme s’il eût dédaigné de converser plus longtemps avec Fandor, Fantômas se tourna vers Juve.

– Allons, faisait-il, dépêchez-vous, Juve. Si vous devez me conduire au Dépôt, j’ai hâte d’être sous les verrous. Allons-y tout de suite.

– Vraiment ? railla Juve à son tour. Je puis vous demander pourquoi ?

– Je vous l’ai dit, Juve. J’ai quelqu’un à venger, on a tué lady Beltham.

– Vous l’avez tuée, Fantômas.

– Non, ce n’est pas moi. C’est un autre. Je ne sais qui. Quand je serai sous les verrous, Juve, je ne doute pas qu’une courte et rapide enquête n’arrive à vous convaincre de ma franchise. Je ne suis pas l’assassin de lady Beltham. J’aimais lady Beltham et sa mort m’a cruellement fait souffrir, c’est pourquoi je suis ici. Libre, vous n’auriez pu vous occuper de venger ma malheureuse maîtresse, mais, moi pris, votre devoir sera d’éclaircir ce crime resté mystérieux. Voilà pourquoi j’ai hâte d’être au Dépôt. Allons, faites votre devoir, emmenez-moi.

– Taisez-vous, dit Juve.

Le policier, à cet instant, réfléchissait profondément. Depuis plus de dix ans, Juve vivait avec le désir de s’emparer de Fantômas, d’appréhender le forban, de le mettre hors d’état de nuire, et voilà qu’à l’instant même où il s’était saisi de lui, où il le tenait à sa merci, où il allait l’emporter comme une chose sans défense, vers les prisons dont on ne s’évade pas, Juve ne goûtait encore aucune joie. Bien plus, il éprouvait une secrète angoisse.

Fantômas disait vrai. Juve ne l’avait pas pris. Il s’était livré aux mains de Juve. S’il était devant le policier chargé de menottes, dans l’impossibilité de se défendre, c’était parce que cela lui avait plu. C’était qu’il avait trouvé bon de se constituer prisonnier.

– Je n’ai pas tué lady Beltham, répétait Fantômas.

Et Juve devait se l’avouer, il apparaissait bien en effet que Fantômas était innocent de ce crime. Mais quel était alors le sombre mystère qui avait entouré la mort tragique, incompréhensible de la malheureuse maîtresse du bandit ?

Si véritablement, ce n’était pas Fantômas qui avait tué lady Beltham, qui donc l’avait tuée ? Et si Fantômas s’était livré à Juve pour que Juve recherchât l’assassin de la grande dame, contre qui Juve aurait-il à diriger ses recherches ? Or, tandis que Juve réfléchissait ainsi, Fandor, de son côté, songeait. Le jeune homme, furieux tout à l’heure, du ton de bravade qu’avait employé Fantômas, brusquement s’était calmé. Il reprit la parole :

– Fantômas, vous venez vous-même en effet de vous livrer à nous, nous allons faire notre devoir, et vous remettre aux mains de la justice. Mais, s’il est vrai que vous n’êtes pour rien dans l’assassinat de lady Beltham, je vous jure, en mon nom, comme au nom de Juve qui nous écoute, que nous n’aurons de cesse l’un et l’autre que la vérité soit faite sur la mort de celle que vous avez aimée.

– Je vous remercie, Fandor.

D’une voix grave, Fantômas venait de répondre au jeune homme. Les mots étaient simples, mais ils avaient un caractère poignant, échangés entre ces deux hommes qui se haïssaient depuis si longtemps.

– Je vais rester ici, reprit Juve, en face de Fantômas. J’ai mon browning à la main, au premier mouvement qu’il esquissera, je ne me ferai point faute de tirer. Toi, Fandor, va chercher une voiture. Dans une heure, nous l’aurons fait écrouer.

Fandor ne répondit pas. Il s’assura d’un coup d’œil de la disposition de la pièce. Tant de fois Fantômas avait réussi d’invraisemblables prodiges d’audace, tant de fois, il avait risqué de formidables tentatives d’évasion, toujours couronnées de succès, que Fandor, malgré lui, malgré les affirmations du bandit, doutait presque de la réalité, ne pouvait croire que Fantômas fût réellement prisonnier.

Juve, cependant, ne se trompait pas à l’émotion que manifestait son ami.

– Allons, reprenait-il, descends, Fandor. Va chercher un fiacre, je te dis qu’il ne peut pas s’échapper.

Juve agitait son revolver comme un argument suprême. Fandor allait peut-être répondre. Fantômas eut un éclat de rire.

– Je m’échapperais si je le voulais, raillait-il, mais je ne le veux pas. Soyez tranquille, Fandor. Vous me retrouverez ici, je vous le promets.

Les promesses de Fantômas, toutefois, n’étaient point de nature à calmer les appréhensions de Jérôme Fandor. Il fallait cependant se décider.

– Juve, dit encore le jeune homme, il est bien entendu, n’est-il pas vrai, qu’au moindre mouvement… ?

– Mais oui, interrompit Juve, dépêche-toi de m’obéir. Descends !

À regret, Jérôme Fandor partit. Il descendit quatre marches par quatre marches l’escalier de la maison, héla un fiacre, lui expliqua qu’il s’agissait de conduire un prisonnier au Dépôt. Puis, ayant fait ranger la voiture le long du trottoir, remonta pour prévenir Juve. En mettant la clé dans la serrure de l’appartement du policier, la main de Jérôme Fandor tremblait. Il entra brusquement dans le cabinet de travail. Alors, un soupir de soulagement s’échappa de sa poitrine. Ni Juve, ni Fantômas n’avaient bougé. Le policier était toujours assis en face du bandit, Fantômas toujours ficelé se tenait immobile sous la menace du revolver de Juve.

– La voiture est là, Fandor ?

– Oui.

– Descendons, alors.

Juve remit son revolver dans sa poche. Il passa aux poignets de Fantômas qui se laissa faire sans la moindre résistance, un cabriolet d’acier, une chaînette fine et solide dont il maintenait soigneusement les deux bouts. À la moindre tension imprimée par Juve, les poignets du misérable subiraient une atroce pression, seraient aux trois quarts écrasés.

Parbleu, il pouvait bien essayer de fuir, Fantômas ! Juve, d’un geste était en mesure de le dompter, de le forcer à demander grâce et cela impitoyablement. On ne résiste pas à la douleur qu’impose la torture d’un cabriolet.

– Allons, Juve !

– Allons, Fandor !

Fantômas ne disait rien. Loin d’avoir l’air honteux, loin de paraître bouleversé, à l’idée de descendre si humblement ligoté, il riait. Le bandit était véritablement prisonnier parce qu’il l’avait voulu et sa situation misérable le touchait peu, si peu, qu’il semblait encore garder un sourire ironique et dominer les événements.

– Avancez, Fantômas !

– Je vous suis.

Juve, tenant toujours son prisonnier, s’engageait dans l’escalier, accompagné de Fandor, prêt, au moindre mouvement, à se jeter sur le bandit. Rapidement, les trois hommes atteignirent le trottoir. Fantômas, toujours souriant, monta en fiacre, Juve le fit asseoir sur la banquette du fond, à côté de lui. Fandor s’installa sur le strapontin.

– Quai des Orfèvres ! cria le journaliste. Au service de la Sûreté !

Le cocher fouetta son cheval, l’équipage s’ébranla. Le trajet n’est guère long de Montmartre au service de la Sûreté, et, pourtant, il parut s’effectuer avec une extraordinaire lenteur à Juve et à Fandor, peut-être même à Fantômas.

Les deux amis, en effet, encore qu’à cet instant ils fussent véritablement bien persuadés que Fantômas ne pouvait pas s’enfuir, étaient incapables de s’empêcher de frémir au moindre incident : un embarras de voitures retardant la marche du fiacre faisait trembler Fandor. Le regard d’un passant qui, sur un refuge du boulevard, remarquait les cabriolets mis aux mains de Fantômas inquiétait Juve. On pouvait tout attendre de Fantômas. De la part du bandit, rien n’était impossible. Un coup de force eût été aisé après tout : il avait tant et tant de complices. C’est cependant sans qu’il y ait eu le moindre incident, sans que la moindre aventure fût survenue, que le fiacre arriva à destination. Fandor descendit le premier.

Juve fit ensuite passer Fantômas, puis, quand le bandit fut sorti du fiacre, lui-même en descendit.

Fantômas, jusqu’alors s’était tu. Or, brusquement, en apercevant les murailles hautes des bâtiments, en voyant que Juve le poussait vers les longs couloirs qui mènent au service de la Sûreté, le monstre frissonna :