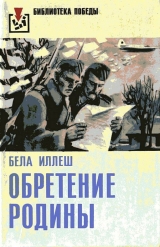

Текст книги "Обретение Родины"

Автор книги: Бела Иллеш

Жанр:

Военная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 42 страниц)

Лагерь, куда после заката солнца прибыли люди Пастора, нисколько не походил на тот партизанский укрепленный стан, какие описывались в инструкциях, специально издававшихся для немецких, румынских и венгерских карательных отрядов.

Воздух был насыщен влагой. Лес молчал. Вокруг не видно было ни души.

– Вот мы и дома! – произнес Пастор.

И штаб и лазарет помещались в подвале машинного отделения разрушенной, сожженной дотла лесопилки. Лишь тонкая фанерная перегородка отделяла штаб от коек раненых и больных. Здесь же находилась и радиостанция.

Бойцы жили в лесу, в отрытых по склону холма землянках, отлично замаскированных кустарником. Каждая землянка отстояла на сто – сто двадцать метров от другой. Штаб был окружен девятью такими землянками.

Когда во второй половине февраля партизанский десант был сброшен на парашютах в глубокий тыл врага, в нем насчитывалось тридцать два человека. В первые же дни недели одиннадцать из них пали в стычках с фашистами.

Но к тому дню, когда в отряд был принят Тольнаи, в нем уже насчитывалось свыше ста пятидесяти бойцов. Новички, а таковыми считались все, кто еще не прошел боевого крещения, были по преимуществу украинские и польские крестьяне, венгерские и словацкие солдаты, скрывающиеся по лесам «штрафники» из рабочих батальонов.

При желании командир легко мог удвоить и даже утроить численность отряда, но мешала нехватка оружия и боеприпасов. Однорукий подполковник Филиппов прежде всего был заинтересован в том, чтобы иметь побольше друзей во всех воинских частях противника, оккупировавшего прилегавшую местность.

Своего командира, потерявшего руку в бою под Воронежем, партизаны очень уважали за храбрость и военный опыт, а за неизменную справедливость и отзывчивость попросту любили. Подполковник Филиппов был человечен не только с собственными бойцами, но и с солдатами противника. Он держался мнения, что большую часть их, даже опустившихся и озверевших, можно вновь превратить в людей, если только к каждому подойти по-человечески. До войны он работал директором средней школы, после воронежского прорыва больше полугода был начальником лагеря для военнопленных. Оттуда и попал он сначала в партизанскую школу, а потом по ту сторону фронта, во вражеский тыл.

Партизанский отряд Филиппова носил название «Фиалка». Так и вызывали его радиостанции Красной Армии, передавая указания командования или делая какие-либо запросы. Пользуясь этим паролем, Филиппов обращался за разъяснениями и с просьбами на Большую землю, а также докладывал о положении дел в отряде.

Отряд «Фиалка» представлял собой особое подразделение. Боевые операции не были главной его задачей. Снаряжение его также несколько отличалось от снаряжения большинства других партизанских отрядов. Правда, ему были приданы два пулемета и двадцать четыре автомата, но оружие это предназначалось исключительно для оборонительных целей. Наступательное оружие отряда составляли небольшая типография и библиотечка. Партизанская группа Филиппова имела при себе не слишком много боеприпасов, зато при ней были целые кипы бумаги для печатания листовок и газет.

Когда Тольнаи прибыл в лагерь, подполковник Филиппов был на боевом задании, и о результатах своего похода Дюла Пастор доложил первому заместителю командира по политчасти, худощавому, весьма подвижному майору с необыкновенно большими усами. Пастор представил ему Тольнаи. Майор обеими руками крепко стиснул руку священника.

– Янош Тулипан. Из Ижака, что под Кечкеметом, – отрекомендовался он.

Тольнаи полагал, что его станут допрашивать с пристрастием и тщательно проверять. Но он ошибся. Ни о чем не расспрашивая, Тулипан принялся говорить сам и тут же выложил все, что, по его мнению, было необходимо уяснить Тольнаи, дабы тот мог сразу же приступить к работе.

Разъясняя положение в отряде, его задачи, методы и средства борьбы, Тулипан особенно подробно говорил о том, какие задачи встанут перед венгерским народом после того, как придет освобождение.

В первые минуты беседы откровенность и многоречивость Тулипана несколько удивили и даже смутили Тольнаи. Однако он вскоре понял, что все события, о которых рассказывал Тулипан, на первый взгляд не имевшие, казалось, никакого отношения к предстоящей ему, Тольнаи, работе, в сущности, чрезвычайно для него поучительны. На основе этих событий можно было сделать далеко идущие выводы; прежде он ни о чем таком не думал!

Беседа воодушевила Тольнаи, и он решил немедленно приняться за работу. Но майор из Ижака посоветовал ему запастись терпением.

– Надо как следует выспаться, наесться досыта и чайку попить. Потом я покажу вам ваше рабочее место. Вы будете работать в типографии. Править листовки на венгерском языке. Это пока. А в дальнейшем… Но о дальнейшем поговорим после.

Отправив Тольнаи отдыхать, Тулипан вызвал к себе Прохаску. Иозеф Прохаска родился в Лече. В юности был типографским учеником в Рожно, затем наборщиком в типографиях Братиславы и Кошицы. Говоря одинаково неправильно, с заметным акцентом по-словацки, немецки и венгерски, текст на всех трех языках он набирал тем не менее быстро и безошибочно. Лет ему было около тридцати. Но выглядел он куда старше.

Прохаска был сухопарый человек с непомерно длинными руками, которые он, если не был занят работой, не знал, куда девать. Голова у него была почти овальной формы и совершенно лысая. Серые глаза долговязого наборщика смотрели добродушно даже в минуты досады и почему-то омрачались, когда он смеялся во весь голос.

– Иозеф, сынок, отныне у тебя новый начальник! Товарищ Тольнаи будет вести всю работу на венгерском языке.

– Человек-то хоть надежный?

– Ты должен отнестись к нему с полным доверием. Я ему поручаю ответственное дело. Надо ему помочь. Я немало о нем слышал, прежде чем познакомиться. Он станет добрым бойцом, вот увидишь! Словом, Иозеф, прими его получше.

Прохаска почесал в затылке и кисло поморщился.

– Вижу, ты меня понял, сынок, и вполне со мной согласен, – заключил Тулипан. – Этого я от тебя и ждал.

* * *

Для спанья Тольнаи получил в свое распоряжение тюфяк, или, иными словами, охапку накрытых плащ-палаткой сосновых веток, на которых можно было сравнительно удобно вытянуться. Тольнаи лег, но заснуть так и не смог. После всего услышанного от Тулипана лежанье на боку казалось ему ничем не оправданной роскошью.

Для полного счастья не хватало лишь одного: он не успел рассказать майору о себе, о своей жизни, о том, почему и как стал он антифашистом. Сколько ни порывался он заговорить об этом, Тулипан неизменно прерывал его:

– Да, забыл вас еще предупредить, дорогой товарищ, что…

Промаявшись несколько часов без сна, Тольнаи не вытерпел и снова отправился к Тулипану. Майор угостил его чаем. Пока священник осушал свои две чашки, Тулипан ухитрился опорожнить одну за другой целых шесть. Во время чаепития они почти не разговаривали.

Прохаска ознакомил Тольнаи с типографией, которая в походе умещалась в четырех железных ящиках. Их обычно переносили вручную.

– Есть у вас дети? – прежде всего спросил Прохаска. – Нет?.. А у меня в Кошице осталось двое ребятишек. При случае расскажу вам о них поподробнее… Словом, как только я посадил свою дочурку к себе на колени, меня больше всего поразило, что ее ручка, – и вся-то с мой большой палец! – ее крохотная ручка точь-в-точь вылитая копия моей собственной ручищи. Вот и про нашу маленькую типографию, если сравнивать ее с самой большой, первоклассно оборудованной пражской типографией, можно сказать то же самое. Наша типография выглядит не крупнее сорокашестимиллиметровой пушки. Но смею утверждать, эта мелкокалиберная штука стреляет подчас дальше дальнобойных корабельных орудий. Типография – это самое великолепное и самое действенное оружие на свете!

Оборудованный под типографию бункер освещался четырьмя коптилками. Их свет, правда далеко не ослепительный, давал возможность читать и писать. Одна из коптилок стояла на сколоченном из неотесанных досок столе. Тольнаи опустился возле него на пустой ящик из-под боеприпасов и при этом тусклом освещении принялся сочинять открытое письмо угнанным на фронт венгерским солдатам. Он изложил, стараясь быть по возможности кратки м, все, что собирался рассказать Тулипану и чего последний так и не выслушал.

Майор намеренно избегал откровенных излияний Тольнаи Он боялся, как бы тот, подробно рассказывая о себе, не подумал вдруг, что его попросту проверяют. А такое чувство весьма неприятно и нежелательно, и без него лучше обойтись. Да и вообще Тулипан имел обыкновение проверять людей не на словах, а на деле. «Работа скажет больше, чем самые красивые слова», – считал он. Венгр из Ижака неплохо разбирался в людях.

Но что касается Тольнаи, он все же оказался не вполне прав. Чудак священник принадлежал к числу тех, кто, если им некому излить душу, способны повествовать о своей жизни даже деревьям или облакам, медлительно плывущим над лесом. Излить душу ему требовалось непременно!

В своем открытом письме к гонведам, прежде чем начать рассказывать о себе, Тольнаи сообщил о своем отце-кустаре, который всю жизнь проработал в собственной захудалой столярной мастерской, полагая при этом, что он сам себе хозяин. Гнул от зари до зари спину у себя в мастерской и умер тридцати одного года от чахотки, не оставив жене и четырехлетнему сыну ничего, кроме долгов.

Вдова чахоточного столяра, выбиваясь из последних сил, сумела поставить сына на ноги. Петер стал гимназистом, получил стипендию и учился в знаменитом лицее Шарошпатаке. За эту стипендию вдова обязалась повлиять на сына, чтобы он непременно принял духовный сан.

«В роскошных американских отелях швейцарами нанимают негров. Их обязанность гнать из предназначенной для белых господ гостиницы тех своих черных собратьев, которые могут вознамериться туда войти. В нашей стране дают образование некоторым детям бедняков с единственной целью, чтобы они потом отгораживали от книг, отваживали от наук других бедняцких ребятишек, сыновей рабочих и крестьян. Вот такую роль предназначали мне!» – писал Тольнаи в своем открытом письме.

По окончании Будапештского университета – учился он всегда превосходно – Тольнаи был отправлен на казенный счет в годичную поездку по Германии, посмотреть свет. Но этот свет он разглядел намного лучше, чем того хотелось тем, кто послал его в Германию. И не только разглядел, но и понял. В те годы Гитлер уже откровенно готовился к новой мировой войне.

«Конечно, у меня сразу возник вопрос: какова же будет роль венгерского народа? Что за судьба ждет его во второй мировой войне?.. Ответ я получил от Гитлера, – писал дальше Тольнаи. – Один учившийся в Германии венгерский студент-медик, с которым мы случайно познакомились в трамвае, достал для меня первое издание автобиографии Гитлера. Оно меня не заинтересовало, так как я уже читал эту книгу в более позднем издании. Однако студент объяснил, почему каждому венгру следует прочитать именно то, что он мне предлагает. Обнаружилось, что в первом издании своей автобиографии Гитлер открыто заявлял, какую участь готовит он венгерскому народу. Он писал, что этот «неполноценный азиатский народ» нужно изгнать из Европы обратно в Азию, ибо земля нынешней Венгрии является германским «жизненным пространством». В поздних переизданиях эти откровения были из книги изъяты, и нетрудно догадаться почему. Когда Хорти и его клика впряглись в колесницу Гитлера, фюрер решил сначала использовать венгров в собственных целях, а уже затем, как только отпадет в них надобность, разом с ними покончить. Так я узнал и понял страшную, грозившую венгерскому народу опасность…»

По возвращении из заграничной поездки Тольнаи стал преподавать в Шарошпатакском лицее, который кончил в свое время сам. Пренебрегая осторожностью, он стремился рассказать своим коллегам преподавателям все, что видел, слышал и испытал в Германии. Но они остались глухи к его речам. Один даже счел необходимым прочитать ему нотацию:

– Одно из двух, либо в Венгрии господами станут крестьяне и рабочие, но это означало бы бесславный конец нации и закат культуры, либо нам следует стать на сторону Гитлера, а уж он-то прекрасно умеет расправляться с горлопанами. Лучше сто Гитлеров, чем один мужик, жаждущий землицы!

Подобные признания заставили Тольнаи еще крепче задуматься над участью простого народа.

Все свободное время он уделял теперь крестьянским ребятишкам, перед которыми так или иначе были закрыты двери школ, систематически обучал два-три десятка бедняцких детей. Конечно, дела такого рода не могли не привлечь внимания полиции. Вскоре его призвали в армию.

Все эти факты по возможности сжато Тольнаи изложил в своем письме, которое получилось довольно пространным. Прежде чем сдать его Прохаске для набора, Тольнаи прочитал письмо вслух Тулипану. Майор слушал молча, лишь кивал в знак согласия головой:

– Написано честно, от души!

И опять замолчал, покручивая усы.

– Прочитайте-ка еще разок заключительный абзац, – попросил Тулипан.

Тольнаи прочитал:

«С тех пор как я попал в плен, вернее, нахожусь в плену, я чувствую себя наконец свободным человеком. Меня больше не мучают никакие сомнения. Я знаю, в предстоящей борьбе за свободу венгерский народ будет не один! Нет! Уж теперь-то мы не одиноки!»

– Превосходно написано! – воскликнул Тулипан. – Жаль только, что мы не можем его отпечатать… Видите ли, у нас печатный станок игрушечных размеров. Он может набирать и печатать только куцые заметки в пятнадцать-двадцать строк. Но ведь в них тоже можно вложить массу хороших мыслей и неподдельных чувств. Если, пример, вы напишете, что живы-здоровы, что русские воюют не против венгерского народа, а против его врагов… Это уже составит десять строчек. Еще десять уйдут на совет венгерским солдатам переходить к нам или возвращаться к себе на родину, в Венгрию… Такое ваше обращение мы наберем, отпечатаем и распространим… Оно будет иметь успех. Оно спасет жизнь многим гонведам…

Тольнаи молчал.

– Значит, так и порешим, товарищ Тольнаи. Двадцать строк. Как только они будут готовы, передайте их Прохаске.

Вот таким образом и получилось, что солдаты разбросанных по всей Галиции венгерских частей познакомились с призывом Тольнаи прежде, чем им зачитали сообщение будапештской газеты о том, с какой зверской жестокостью умертвили партизаны священника Петера Тольнаи.

* * *

Все это время Тольнаи был до такой степени углублен в себя и в свои размышления о грядущем, что не заметил даже, как начал обновляться лес, не видел новых, свежих красок вокруг, не ощущал бодрящих запахов. Когда он попал в партизанский лагерь, деревья лишь робко раскрывали клейкие почки. Сначала, целых трое суток подряд, тихо и как-то по-осеннему грустно шел дождь, не предвещая близкого наступления весны. Потом три дня сияло солнце, но не лучезарное, весеннее, а жаркое, каким оно бывает летом Лес оживился. Серые, раскачиваемые ветром ветки выпускали все новые и новые бледно-зеленые побеги, одевались яркой листвой. Когда налетал порыв ветра, в лесу раздавался уже не треск, не шорох, а легкий шелест и гул. Там, где еще неделю назад утренний туман держался вплоть до полудня и задолго до наступления темноты вновь опускался к земле, еще более тяжелый и душный, теперь солнечные лучи уже с утра быстро сушили росу, а на закате жарко прощались с уходящим днем.

Тольнаи ощутил весну, только когда младший лейтенант, радистка отряда, прозванная Жаворонком, принесла ему несколько фиалок.

Прежде чем получить это прозвище, радистка звалась Тамарой. Дочь одной одесской докторши, она собиралась стать инженером, но затем прямо из института ушла на фронт. Это была высокая стройная девушка с миндалевидными карими, чрезвычайно выразительными глазами.

Есть немало стройных девушек с необыкновенными глазами, но, по мнению Тольнаи, Тамара была прекраснее всех. Когда у партизан портилось настроение – бывают ведь и такие минуты – или их одолевала усталость, Тамара принималась мило и весело распевать, за что в отряде и прозвали ее Жаворонком.

Тольнаи восхищался не столько этими веселыми песнями сколько тем, что младший лейтенант Тамара всегда оставалась бодрой, подтянутой и опрятной. Из-под расстегнутого ворота кителя неизменно выглядывала белоснежная блузка, от одежды и коротко остриженных каштановых волос девушки пахло хвоей и весной.

3. В партизанском отрядеУже четыре месяца провел Тольнаи в отряде «Фиалка». Безмерно длится ночь, когда, например, человек проводит ее на ничьей земле, между двумя линиями фронта. Нескончаемыми представляются три-четыре секунды, в продолжение которых слышишь свист и завыванье мины и не знаешь, пролетит ли она мимо или накроет. И самой долгой может показаться именно та, надрывающая нервы и доля секунды, которая проходит с момента падения мины до ее разрыва. А вот месяцы борьбы и труда пролетают молниеносно.

За четыре месяца, проведенных в отряде, Тольнаи похудел, но заметно окреп, научился владеть оружием и очень гордился, что стал метким стрелком.

Многое из того, что когда-то учил, он успел позабыть, многое, во что раньше верил, считал теперь путаным в даже смешным. Зато постиг немало нового.

Весна выдалась короткая, дождливая и ветреная, а рано наступившее лето было знойным и сухим. Солнце выжгло травы. В лесу застоявшийся под деревьями воздух был изнуряюще душным. Впрочем, партизаны сильно страдали от весенних дождей, летом им стало куда легче.

С начала мая до середины июня в расположение отряда «Фиалка» раз семь прилетали самолеты с Большой земли. Это были небольшие крылатые машины, предназначенные для перевозки раненых. Красноармейцы прозвали их «кофемолками».

Таким «кофемолкам» не нужен аэродром, они могут сесть и в поле, и на лесной лужайке, а в случае необходимости даже прямо на шоссе. После короткого разбега такой самолет взлетает в воздух с площадки размером всего несколько десятков метров. Грузоподъемность его, конечно, невелика, измеряется не тоннами, а килограммами.

«Кофемолки» привозили в отряд письма, газеты, книги и медикаменты. Случалось им доставлять в лагерь также и людей. Иной раз самолет увозил с собой раненого или пленного.

В ночь с шестого на седьмое мая на территории лагеря приземлился самолет, прилетевший за подполковником фон дер Гольцем, а в ночь с одиннадцатого на двенадцатое прибыл еще один, который привез на своем борту советского капитана Йожефа Тота и забрал обратно на Большую землю Дюлу Пастора.

Приказ покинуть партизанский отряд удивил и неприятно поразил Пастора.

– Получишь работу куда более сложную, интересную и ответственную, чем теперешняя твоя работенка! – утешал его капитан Тот.

– Более сложную, интересную и ответственную… – повторил Пастор, расстраиваясь еще сильнее. – Здесь я хорошо знал, что делаю и что мне нужно делать. А для работы более сложной я не гожусь.

– Было время, когда ты не верил и тому, что станешь хорошим партизаном, партизанским командиром. А вот выяснилось, что сам ты судишь о себе не совсем правильно.

– Да что вы на самом-то деле! Я не ребенок – бегать за медовыми пряниками!

– Очевидно, все-таки ребенок. Если сам не приметил, как вырос из одежды, которую до сих пор носил.

За организацию питания в пересыльном лагере в Давыдовке, за успешную борьбу с эпидемией и спасение жизни многим тысячам венгерских военнопленных Йожефу Тоту было присвоено внеочередное звание капитана. Двадцативосьмилетний капитан был человеком тихим, молчаливым и очень серьезным. Его смугло-оливковое лицо редко озарялось улыбкой, но, мечтая и говоря о будущем или слушая, как об этом говорят другие, он весь светился радостью и смеялся так, что были видны все его тридцать два белоснежных зуба. Карие, глубоко посаженные глаза Тота взирали на мир с жадным любопытством и детским восторгом, что совсем не вязалось с серьезным выражением его лица.

После смерти бабки и деда у капитана Тота в Дебрецене не осталось никакой родни. Тем не менее он чувствовал, что там, на родине, его ждут. Если кому-либо вздумалось спросить, кто именно, он бы вряд ли нашел, что ответить, но его лицо определенно бы зарделось.

С Пастором капитан Тот провел всего несколько часов, но успел искренне полюбить этого вспыльчивого крепкого парня, о котором слыхал так много хорошего от Гезы Балинта.

Дюла сидел хмурый. Чтобы лучше сосредоточиться и спокойно поразмыслить, он даже закрыл глаза.

За время пребывания в отряде «Фиалка» Пастор изменился даже внешне. Широкоскулое, когда-то белокожее полное лицо его загорело, осунулось, обветрилось. Серые с синевой глаза, во взгляде которых прежде мерцало изумленное выражение, сделались жесткими и острыми.

В прежние времена Дюла имел привычку гнать от себя всякие неприятные мысли, старался их как-то избегать, заставляя себя думать о том, что его не слишком волновало. Маленькая женщина с тонкой улыбкой и тихим голосом, которую звали Эржебет Адорьян и которая целых четыре месяца возилась с обучением Пастора в одном подмосковных лагерей для военнопленных, видела своего ученика насквозь и указала ему, в чем его уязвимое место.

– Вы страшитесь правды, товарищ Пастор.

– Я? – встрепенулся Пастор. – Почему вы так думаете?

– Вижу – ведь я не слепая, – что вы чрезвычайно любите говорить о том, какой рабской была жизнь, еще больше любите слушать, какой будет жизнь свободная, но набраться смелости и прямо спросить себя, что же нужно делать, чтобы изменились и жизнь, и мы сами, вы не решаетесь.

Прежде, когда Пастору говорили, что он ошибается или неправ, он мгновенно вспыхивал. Но за последнее время он уже научился кое-как терпеть критику, смирился с ней как с неким неизбежным злом. А тут впервые неожиданно почувствовал, что по-настоящему за нее благодарен. В детстве идеалом Дюлы Пастора был сказочный Сын Белой Лошади, который, как рассказывали в его родимом Берегове, так высоко закидывал топор одной рукой, что тот вонзался в самое солнце. Теперь мало-помалу в его душе пробуждалось сознание, что на свете существует не одна только физическая сила. Еще не понимая полностью значения умственной силы, Пастор уже начал приобретать вкус к ученью, к знаниям.

Сначала его удивило, что он уже уяснил себе множество такого, что прежде казалось непонятным и даже производило впечатление бессмысленного набора слов. Его увлекли вопросы, о которых совсем недавно у него не было никакого представления. С большой охотой, радостью и волнением взялся он за чтение книг по венгерской истории, изучал географию Венгрии.

– Хотите пойти в партизаны? – обратился к нему однажды утром Шандор Зомбори, часто читавший в лагере лекции по военным вопросам.

Зомбори был рослый спокойный человек, говорил всегда негромко.

– Еще бы! С радостью! Хоть сейчас…

– Не так скоропалительно, товарищ Пастор. Поразмыслите как следует, после чего и дадите ответ. Скажем, послезавтра…

Пастор провел две бессонные ночи, днем тоже не находил себе места. Во вторую ночь в голову пришла внезапная мысль: ведь стрелять ему, возможно, придется в венгерского солдата! Да и не возможно, а совершенно определенно!

Пастор спрыгнул с нар.

Храпевший на нижней койке Мартон Ковач проснулся, протер глаза, громко зевнул, но тут же, боясь разбудить остальных, торопливо прихлопнул рот рукой. Однако это получилось у него так шумно, что некоторые из спящих беспокойно заворочались.

– Чего ты? Перебудишь весь лагерь!

Пастор присел к Ковачу на постель.

– Как бы ты поступил, Мартон, если бы тебе предстояло стрелять в венгров?

– Что с тобой? Кошмар привиделся?

Пастор недовольно буркнул:

– Для меня это – вопрос жизни, а ты… Скажи, Мартон, что бы ты делал, если бы обстоятельства заставили тебя стрелять в венгров?

Ковач приподнялся и сел. В помещении еще стояла полутьма, а за окном, на улице, уже светало. Вокруг наперебой заливались храпом двадцать два венгра.

– Смотря кто эти венгры. Хорти?.. Его генералы и прихвостни?.. Да, в них я стрелял бы! Или это венгерские солдаты, все еще продолжающие воевать за то, чтобы Гитлер хозяйничал в Венгрии и она принадлежала господам?.. В них я тоже стрелял бы! Если лишь такой ценой можно завоевать для венгерского народа Венгрию, я стрелял бы.

Пастор дышал тяжело и возбужденно.

– Но ты уверен, Мартон, что, когда мы выгоним немцев, Венгрия будет принадлежать народу?

– Иди-ка спать, Дюла!

– Отвечай!

Ковач натянул на голову одеяло.

Пастор еще несколько минут молча посидел с ним рядом. Когда вновь зазвучал ровный храп Мартона, он, кряхтя, взобрался на нары, тоже укрылся с головой и заснул. Ему приснилась жена.

– Что это стряслось с тобой ночью? – спросил за завтраком Ковач.

– Ничего! Просто не спалось.

– Я было заснул, но вскоре проснулся и потом тоже не сомкнул глаз. Вопрос, который ты мне задал, не нов. И тем не менее ответить на него нелегко. Хотя ответ может быть только один. Если нельзя освободить Венгрию и венгерский народ, не стреляя в венгров, мы, раз это необходимо, будем стрелять. Конечно, если только это необходимо… Согласен ты, что правилен именно такой ответ?

Пастор промолчал.

Утром Зомбори вызвал его к себе.

– Итак, товарищ Пастор, подумали вы над моим вопросом?

– Да, я думал. Скажите, товарищ Зомбори, придет конец всем бедам, когда мы победим Гитлера?

Пастор был сильно взволнован. Смотрел в серьезные, умные глаза Зомбори испытующе, почти недоверчиво.

Зомбори задумчиво барабанил левой рукой по столу, за которым сидел.

– Нет, товарищ Пастор, когда мы победим Гитлера – а мы обязательно победим и одолеем и его и Хорти, – только тогда начнется настоящая работа. И нелегкая работа. Сожженные деревни, разграбленные города, обманутый, запуганный, истомленный и бедный народ… Вот какой достанется нам Венгрия. И на этой измученной земле, с этими исстрадавшимися людьми предстоит нам строить новую страну, нашу страну, принадлежащую народу. Это будет трудное дело!

Пастор с облегчением вздохнул: Зомбори с ним искренен и знает, что говорит.

– Товарищ Зомбори! Прошу направить меня к партизанам!

Через четыре дня Пастора перевели в новый лагерь. Здесь было много военнопленных – венгров, словаков, западных украинцев, поляков и румын. Их тоже всех обучили, но уже не тому, чему до сих пор учился Пастор. Он чувствовал, что попал в родную среду. Офицером-воспитателем у венгров был в этом лагере Шандор Зомбори.

Месяц спустя Пастор стал партизаном. Он получил совершенно такое же снаряжение, как и русские партизаны, только на его шапке, в том месте, где у тех сверкала пятиконечная звезда, была нашита красно-бело-зеленая лента.

* * *

Когда Тольнаи спрашивал о чем-нибудь Тулипана, ответы майора по большей части давали массу поводов для догадок. Тольнаи не принадлежал к числу любителей разгадывать чужие мысли и метафоры. С большим интересом он слушал Йожефа Тота, который говорил прямо, порой суховато, но зато всегда ясно и решительно.

От Тота Тольнаи узнал, почему не сражается против Гитлера венгерская дивизия, хотя поляки и чехи давно воюют.

– Это важный для меня вопрос, – сказал Тольнаи.

– Именно поэтому следовало и венграм образовать свой Национальный комитет, хотели вы сказать, товарищ Тольнаи? Да? Тут я с вами, безусловно, согласен. Как известно, венгерские коммунисты имели и желание и намерение это сделать. Были разработаны принципы создания Национального комитета, который олицетворял бы собой весь венгерский трудовой народ, всю возрождающуюся нацию. В Национальном комитете получили бы представительство все демократические партии, проявившие готовность бороться против Гитлера, за свободу и независимость Венгрии… Словом, подготовительная работа среди военнопленных началась. Значительная часть рядового состава была готова к борьбе. Но преобладающее большинство офицеров ничего не желало предпринимать, некоторые из них уговорами и угрозами старались даже запугать тех лиц офицерского состава, которые хотя и медленно, но все же пытались приблизиться к народу. Что касается пленных генералов, они прямо заявили: мы, мол, согласны начать какие-либо действия лишь по приказу самого Хорти. Это значит – попросту никогда.

– Раз так, можно обойтись и без офицеров, – настаивал Тольнаи.

– Решено было создать венгерскую дивизию, втянув в работу тех немногих офицеров, которые поняли, что мы трудимся во имя блага венгерского народа и, когда приходится выбирать между генералами и народом, мы выбираем народ. С небольшим офицерским составом организовать дивизию хоть и трудно, но все же можно. И она была бы организована…

– Если бы?.. – нетерпеливо прервал Тольнаи говорившего слишком медлительно и задумчиво Тота.

– Если бы в последнюю минуту, – спокойно продолжал капитан, – к нам не пришли на помощь штабные офицеры…

– Не понимаю!

– Сейчас поймете. Как я уже сказал, кадровые офицеры изъявили согласие выступить против Гитлера при условии получения на сей счет приказа от Хорти. А множество молодых офицеров были согласны начать действовать, если последует приказ или хотя бы разрешение от высших офицеров и генералов. Знаете ли вы, что в медицине зовется «фантомной болью»? Это когда солдат с ампутированной ногой еще несколько недель после операции продолжает ощущать, как шевелятся пальцы и даже чувствует бывшие мозоли. Явление общеизвестное, и врачи дают ему вполне научное объяснение. Куда труднее, наконец, объяснить подобный «фантом» в отношении дисциплины: штабные офицеры продолжают подчиняться приказу Хорти, когда даже он сам ломает голову над тем, куда бы лучше спрятаться от последствий собственной недальновидной и предательской политики… То же происходит с младшими офицерами. Они повинуются своим старшим чинам, хотя те всего лишь случайно уцелевшие жрецы низвергнутого идола. Один француз, не помню его имени, сказал, что человечество делится на две части: живых и мертвых, причем мертвых большинство.

– Огюст Конт, – тихо вставил Тольнаи.

– Да, именно так звали этого француза. Его фраза означает, что живые унаследовали свои учреждения, законы и обычаи от мертвых, жизнь регулируется и направляется мертвыми. Мой хороший друг, майор Геза Балинт, когда мы провели с ним однажды ночь в воронке на ничьей земле, сказал мне, что при социализме жизнью будут управлять живые, как в своих интересах, так и в интересах будущих поколений…

Рассуждения капитана Тота поразили Тольнаи. Он готов был задать новый вопрос капитану, но воздержался.

– Итак, – продолжал Йожеф Тот, – раз генералы прислушиваются к голосам мертвых, мы решили воевать без них! Когда генералы уразумели, что мы можем обойтись без их помощи, они внезапно предложили нам свои услуги…

Йожеф Тот и Тольнаи сидели под дубом; они проработали всю ночь, но после завтрака ни тому, ни другому не хотелось спать.