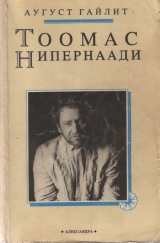

Текст книги "Тоомас Нипернаади"

Автор книги: Аугуст Гайлит

Жанры:

Современная проза

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)

Annotation

Аугуст Гайлит (1891 – 1960) – один из самых замечательных писателей "серебряного века" эстонской литературы 20-30 годов.

В 1944 году он эмигрировал в Швецию. Поэтому на русском языке его книга выходит впервые.

Роман "Тоомас Нипернаади" – это семь новелл, объединенных образом главного героя. Герой романа путешествует, встречается с разными людьми, узнает их проблемы, переживает любовные приключения. Это человек романтических настроений мечтательный, остроумный. Он любит помогать людям, не унывает в трудных обстоятельствах, он наделен богатой фантазией, любит жизнь и умеет ободрить ближнего.

Роман читается как современный – большинство проблем и чувств, изображенных писателем, – это вечные проблемы и вечные чувства, не меняющиеся во времени и пространстве.

Тоомас Нипернаади

Плотогон

Тоомас Нипернаади

Ловец жемчуга

Белые ночи

День в деревне Терикесте

Две щебетуньи-пташечки

Царица Савская

Тоомас Нипернаади

Аугуст Гайлит

Роман в новеллах

Перевод И. и В. Белобровцевых

Плотогон

Едва утренний луч солнца заглянет через оконце в комнату, Локи вскакивает, платок на плечи, и выбегает вон. За ночь Мустъйыги избавилась от ледяного покрова, вышла из берегов и широким потоком устремилась в долину. Большущие льдины, точно белые лодки, крутит течением, они погружаются, потом выныривают, сталкиваясь, разлетаются на тысячу кусков.

А-а! – мысленно восклицает девушка, вот отчего не спалось ей и всю ночь снились жуткие, диковинные сны, вот отчего! И Локи прижимает к глазам кулачки и трет ими сонные глаза, словно жеренками, переступая в снегу покрасневшими озябшими ногами.

Все канавы, дорожки, межкочья залили журчащие струи, они будто змейки, горбясь и извиваясь, весело устремляются по склону, соединяясь друг с другом в бесшабашном беге, ширясь и прихватывая по пути прелые листья, ветвяник, мшинки, – они несут их в широкую реку, как в праздничный танцевальный зал. Снег колкий и сыпкий, на ветру под солнцем он проседает, леденеет, а с ледяных кристаллов слетают капли, как с просыхающей бороды. Лес пробуждается от зимней своей спячки-качки, все зеленее верхушки елей, а разлапистые сосновые ветви увешаны срывающимися водяными каплями и звенят птичьим щебетом. На голых рябинах так и висят осенние гроздья, красновато-заледенелые. Холмы и косогоры высвобождаются из-под наметенных сугробов; смурая голубика и зяблые брусничные стебельки тянут головки, будто из-под овчинного тулупа. Воздух синь, напоен влагой и солнцем.

Вдруг Локи вздрагивает, поднимает нос, как гончая, алые губы приоткрываются, будто она хочет вскрикнуть – вокруг скворечни на верхушке сосны кружат, насвистывают первые скворцы! Эта новость, это событие распирает ее, она бросается в дом и кричит: «Папа, папа, скворцы!» Из угла комнаты поднимается лесник Сильвер Кудисийм, седой и трясущийся; откашливается, зевает, потягивается и только после этого тягуче произносит: «Видно, опять будет половодье, весна пришла так вдруг – в лесу еще полно снегу!»

Ох уж эти леса, мрачно думает Локи, ни конца им, ни краю! Куда ни глянь – верхушки елей, густые сосняки, топи да болота. Верно, и волки за зиму не успевают обшарить эти немереные леса. Так и качаются до самого моря, безрадостно-угрюмые. А в засушливое лето, когда Мустъйыги усыхает до тоненькой, похожей на извивающего ужа струйки, деревья стоят, как свечи, и роняют желтоватые слезинки смолы. Сухой мох на солнце буреет, трава жухнет, ветви обвисают, даже птицы умолкают и засыпают в кронах. А вечером между деревьев плутает какая-нибудь притомленная и сникшая от солнца фея или с наступлением ночи летит домой запоздалый домовой, сверкая глазами и оставляя за собой огненный хвост. Редко об эту пору, очень редко забредает сюда какой охотник или путник, потому что нет здесь ни людей, ни домов.

Одни лишь хутор Хабаханнеса стоит на пригорке, но Хабаханнесы надменны и спесивы: когда говорят с Локи – цедят по словечку, будто собаке куски бросают с барского стола. Сам старый хозяин не ходит, а шныряет везде да ругается, где его нога ступила, там уж ни травинке прорасти, ни мшинке подняться. Скаредный он, злющий, и когда, случается, бог пошлет ему в наказание град или недород, так он остервенело вскидывает к небу кулаки, что твои финские ножи. Бороденка торчком вроде сохи, а глазки маленькие, налиты злобой и презрением. Зато его дочка Малль частенько ездит в город, гонору она непомерного, ничего не делает, лодыря гоняет. А случись зайти на хутор незнакомцу путнику, та и расплывается, весь дом сразу лучится весельем и радушием. А Хабаханнес хватает чужака за руку и ну кружить по полям, по лугам, вон, мол, какой большой да богатый у него хутор. Он несется, как обезумевший конь. Форсит, бахвалится, волоча за собой пришельца вроде клока сена, зацепленного оглоблей. Когда они, наконец, добираются до дома, тут уж Малль открывает свои сундуки, шкафы и ящики, а сама при этом щебечет словно птичка. И когда незнакомец прощается, старый Хабаханнес долго трясет его руку, а Малль выходит на порог, печально смотрит вслед уходящему и произносит с мольбой в голосе: «Возвращайтесь поскорее!»

А кто пожалует к бедненькой Локи? Показать гостям нечего, похвастать нечем. Есть, правда, старый комод в углу лачуги, но там в ящиках обитают мыши и больше ничего. Все вещи Локи на ней: ветхие лохмотья в дырах и дырочках, совсем как решето. Вот отчего Локи чурается людей: если кто-то и забредет сюда, Локи бегом прячется за дерево и оттуда выглядывает, провожая незнакомца испуганными глазами, как фея охотника. Есть у Локи лишь сияющие глаза и радость, от которой перехватывает дыхание. На ее оклики в лесу птицы стрелой взывают ввысь, а долины отзываются веселым эхом. И Локи боится своей щемящей радости, особенно весной, когда из-под спуда вырываются вешние воды и Мустъйыги шумно несется к морю. Тогда на реке появляются плотогоны с песнями, с криками, и лес наполняется их озорным смехом. Они собираются из дальних сел и городов и спускают плоты к морю. На излучине Мустъйыги, что против хутора Хабаханнеса, они останавливаются, разводят на берегу костер и ждут догоняющих. В избушку Локи они не заходят, они идут на хутор Хабаханнеса, покупают хлеба, молока и резвятся себе там. По вечерам играет их гармоника, и они танцуют с криками, воплями, а девушка у них одна только Малль Хабаханнес. «А что, других девушек здесь нет?» – спрашивают раскрасневшиеся парни, утирая пот. «Нету!» – отвечает Малль, и старик Хабаханнес вторит ей: «Нет как нет, ничего не скажешь!» – « А там что за лачуга, или она совсем пустая стоит?» – интересуются парни. «Там одни медведи обитают!» – смеется Малль, и старый Хабаханнес добавляет: «Ну да, одни медведи, ничего не скажешь!»

Пока стоят плотогоны, старый Кудисийм беспокоен, напуган и от Локи ни на шаг. «Не ходи к плотогонам, – остерегает он, – дурные они люди и ничего хорошего тебе не сделают. Увезут на плотах, поразвлекаются недолго да и бросят, как отгоревшую спичку. Куда пойдешь, кому тогда покажешь свои грешные глаза?»

Локи слушает отцовские наставления и к плотогонам не идет, потому что отец старый и хворый, с каждой весной он все больше усыхает, как трухлявый пень. Локи не идет к ним, но не отрывает глаз от их смеющихся лиц, жадно, пристально следит за каждым их движением. Ох, до чего ей охота сесть однажды на плот, чтобы повидать мир и людей, чтобы быть им равной! Она еще ничего не видала, ни с кем не разговаривала, звери да птицы лесные только были ее товарищи. Локи срослась с этим лесом, хотя мыслями она далеко, блуждает странными путями.

Но вот парни снова сталкивают плоты на воду, заливают кострища на берегу и отплывают с песней, и только Малль Хабаханнес грустно смотрит вслед, пока еще различимы их фигуры и слышны их голоса. А Локи, хоронившаяся за деревом, падает на мох и долго, долго скулит, сама не зная отчего.

– Скоро будут плотогоны! – вдруг произносит Локи. – Они не задержатся, раз скворцы уже здесь!

Сильвер Кудисийм шевельнулся на постели, но промолчал. Да Локи и недосуг ждать ответа, у нее теперь дел и забот не оберешься. Каждый день, каждый час приносит что-нибудь новое. Мустъйыги с каждой минутой поднимается, земля показывается из-под снега и льда, как птенец из скорлупы. На пригорках зацветают первые подснежники, и Локи уставляет ими столы, подоконники, лавки, так что старику Кудисийму и присесть негде. Одна за другой со свистом и клекотом появляются перелетные птицы, Локи видела даже коршуна, кружившего над избушкой. Птичий щебет, клики, свист наполняют лес, словно зовы страсти. Первая бабочка с налету ткнулась в стекло и долго махала обессилевшими крылышками. Ночи стоят теплые, ветреные, болота парят и журчат, пробуждаясь от зимней спячки. Вода стоячая, журчащая полнит леса, поля и луга. Зазеленела первая трава, и деревья одеваются листвой.

Локи прислушивается, но еще не доносятся с реки песни. Припозднились нынче плотогоны, думает Локи. Малль расфуфырилась и в нетерпении ходит по берегу или садится в плоскодонку и гребет против течения туда, откуда ждет плотогонов. Но под вечер она возвращается в одиночестве. Где-то далеко-далеко, будто глухие взрывы, слышатся удары топора.

Дни идут, проходит неделя, и наконец-то с реки послышались крики плотогонов. Но первые плоты проносятся мимо и не останавливаются. На них старые бородатые мужики, шляпы надвинуты на самые газа, во рту трубки. На плотах есть и женщины, сидят на корточках, в излучинах они помогают мужикам держать плоты по течению. К полудню показались и другие плоты, но они тоже не останавливаются.

Хабаханнес стоит на берегу и окликает:

– Бог в помощь, плотогоны!

– Спасибо на добром слове! – отвечают ему.

– Что, нынче и не останавливается? – спрашивает он.

– Ничего не знаем, – отзываются плотогоны, быстро проплывая мимо.

– Времени, что ли, нет? Что за спешка? – кричит Хабаханнес им вслед, но плотогоны уже не слышат, течение уносит их все дальше.

– Ишь, заважничали! – расстроенно отзывается Малль.

– Точно, заважничали, не подойди! – ворчит Хабаханнес и, ругаясь, уходит домой. Малль плетется за ним, глаза полны злости и стыда.

Ночью и на другое утро проплывает еще несколько плотов.

– Правей держи, слева толкай! Хвост по течению! – и вот уже унесло их вниз по течению. Не поют они этой весной, не играют, мчатся мимо, словно всадники. Серьезны, деловиты и, видно, ни к чему им хутор Хабаханнеса. Локи прислушивается к их выкрикам. Ни одного знакомого голоса, все чужие, неизвестные, ни один из них не проплывал раньше в их краях.

– Папа, – восклицает Локи, – они спешат, они так спешат!

– Верно, Локи, верно, – отвечает Кудисийм и улыбается, не в силах скрыть от дочери своей радости и довольства.

– Отчего они спешат? – допытывается Локи.

– А кто его знает, – отвечает Кудисийм, – может, настроение такое – кто ж их разберет.

В полдень проплывает еще один плот, и на этом все. Последний тоже проскользнул, как на пожар, словно торопясь вслед за остальными.

В речных излучинах распускается черемуха, появляются ласточки, выпи и снегири, листва пестрит цветами, что твой ковер. С приходом вечера зудят комары, трава и мох кишат червячками, букашками. А Локи не находит себе места – сумрачна, печальна и молчалива. Как быстро проходит весна, думает она, как невыразимо быстро. Приплыли, прокричали да и скрылись, смеха и того не слышно было, глаз даже не показали – унесло их течение, словно вихрь. Теперь уже некого ждать, и лето промелькнет, как одно мгновение и опять задуют ветры и ляжет ледяной покров. Так и жизнь пройдет, и ничего не случится, ничего не станется – только шум лесов не прекратится. И Локи вдруг сделалось безмерно жаль себя, себя и своего отца, привороженного жить в этой пуще.

Прошло несколько дней, и тут появляется еще один плот.

На нем всего один человек, Локи уже издали видит, какой он неспособный – не удержать ему плот посреди течения. Рыская от берега к берегу, застревая в пойме, он останавливается, ждет и, кажется, совсем не торопится. Он отдается на волю потока, а сам даже рукой не шевельнет. Бревна крутятся в воде волчком, концы часто уходят под воду, а он себе полеживает на плоту, как на неуправляемой лошади. Возле хутора Хабаханнеса, где Мустъйыги резко поворачивает, течение выбрасывает плот на берег, однако плотогон при этом сидит как ни в чем не бывало.

Локи таращится на него, не в силах скрыть удивления.

Может, он хворый, ослаб и не в силах вести плот или с ним что-то приключилось?

Локи летит к отцу.

– Пошли, пошли! – возбужденно кричит она, – с плотогоном несчастье. Течение вытолкнуло его на берег, и сам он теперь не справится!

Старик Кудисийм откашливается, недоверчиво смотрит на дочку, но Локи пристала, как репейник, тянет его за собой.

Когда они вдвоем подходят к плотогону, тот сидит на бережку, весело наигрывает на каннеле и присвистывает.

– У вас что-то случилось? – заикаясь, обращается к нему Сильвер Кудисийм. – Вам никак не толкнуть плот на стремнину, а надо бы плыть дальше?

– Нет, – улыбается незнакомец. – Много дней у Господа, а у меня времени еще больше!

Солнце садится за краснеющие леса, зубчатые края облаков окаймлены пламенем. Незнакомец подставил лицо северо-восточному ветру. Сняв шляпу, он произносит:

– Простите меня, я плотогон, зовут меня Тоомас Нипернаади! Я остановлюсь здесь и, возможно, сильно огорчу вас, но мне, в самом деле, не хочется лететь вперед на ночь глядя!

– Чудной человек, совсем чудной! – бормотал старик Кудисийм шагая домой.

*

В излучинах реки закружили утки. Со стороны болота доносились жалобные клики водяного кулика. Настал вечер, на потускневшем небе зажглись звезды. Устал, остановился перевести дыхание ветер, поникли кусты, слышался шум воды и пылкий птичий пересвист. Жадно напитавшись соками, земля гнала в рост деревья, кусты, цветы, и они, нетерпеливо ожидая цветения, наполняли воздух душистым дурманом. Стрекотали кузнечики, жужжали жуки, щебетом щеглов полнились леса и луга.

Тоомас Нипернаади лежал на плоту, смотрел в небо и слушал ночные голоса. С юго-запада поднимались над лесом черные караваны облаков, но, забираясь в небесную высь, рассыпались на звенья и таяли как дым. Над головой сияла Большая Медведица, сверкал и искрился Млечный Путь. Тоомас лежал недвижно и жадно ловил каждый звук, словно всем существом сопереживая каждому свистевшему, каждому щебетавшему. В полночь, когда птицы поугомонились, он взял каннель и заиграл. Его репертуар был обширен – старинные, давно позабытые песни о Майских Розах, Гирландах, Розамундах, томящихся в башнях замков, и несчастных Женевьевах, изнемогающих от любви. В самых трогательных местах он тихонько подпевал, приходил в умиление, и в больших глазах его поблескивали слезы.

Только под утро, когда засветлел небосвод, он отложил инструмент и на миг закрыл глаза. Но сон его был краток и беспокоен, в следующую же минуту он был на ногах. Убежав в лес, останавливался возле каждого дерева, разглядывал каждый цветок, брал на ладонь каждую букашку и с улыбкой наблюдал, как она копошится. Утомившись от этих занятий, он садился под дерево на мох и прислушивался с разинутым ртом, как в лихорадке сверкая глазами. И только когда солнце уже осветило округу, он возвратился к плоту, взял с хабаханнесовского забора сетку и стал забрасывать ее в излучине реки.

Поймав пару щук, он направился к лачуге Кудисийма.

Он осторожно отворил дверь и, увидев, что Локи и Кудисийм еще спят, тихонько захлопотал у плиты. Потом поставил еду на стол и крикнул:

– Эй, христиане, кушать подано! Ну, вы и разленились!

Локи подскочила, будто ее ужалила гадюка. А Кудисийм в испуге открыл глаза и молча вытаращился на незнакомца.

– Бедновато живете, – произнес Нипернаади, оглядевшись.

– Бедно, – подтвердил очнувшийся Кудисийм. – Пошли бы вы лучше к Хабаханнесу, он богатый, плотогоны всегда к нему ходят.

– Отчего же это Хабаханнес так разбогател? – с улыбкой спросил Нипернаади.

– Так и он не отродясь богатым был, – пояснил Кудисийм, – он тоже и голод повидал, и нищету. И его били, да так, что зубы изо рта летели. Он в молодости-то известный ворюга был, так что многим хотелось ему ребра посчитать. А он тогда возьми и убеги от людей в лес и стал тут поля распахивать. Да только этой работой никак не прокормиться было, хлеб поднимался – мыши не спрятаться, и из каждой щели нищета склабилась. Ну а потом он в Риге на рынке купил за двадцать целковых клеща и сразу же поля заколосились, а закрома наполнились, что твои сугробы. Теперь-то и горя не знает, да вот жадный стал, ходит надутый как индюк, взгромоздится на свои бочонки с маслом да и повез в город!

– А вы его клеща видели? – поинтересовался Нипернаади.

– Кто же другим своего клеща показывает?! – посетовал Кудисийм.

– А я видела! – вдруг с жаром говорит Локи. – Как-то раз ночью, в грозу, к Хабаханнесу в дымоход прямо как огненная струя влетела. Малль, правда, говорила, что молния ударила, да только знаю я эти сказки!

– Почему же вы не завели себе клеща? Или это грех? – допытывается Нипернаади.

– Да какой же он грех, тварь она тварь и есть, – отвечает Кудисийм. Просто не повезло мне купить клеща, И я ведь однажды двинул по Рижской дороге, да вот угораздило дурака по пути в трактир завернуть в Лагрикюла, а там, кстати, всякого сброду полно, и среди них мой знакомый, портной Штокроос, пропустили мы с ним стопку-другую, поговорили о том о сем, он и спросил, куда, мол, ты, Сильвер, едешь? Далеко, говорю, собрался, глядишь, не один день уйдет, мне, говорю, эта нищенская жизнь вконец опротивела, и шепчу портному на ухо, что еду клеща покапать. А Штокроос на это говорит: «В Риге-то клещи недешевы, а что в них особенного; они же из редкой метелки да ольховых углей сделаны. Чего тебе в такую даль мотаться, если и здесь вполне приличных клещей делают?» Меня будто оглоблей огрели. Вцепился в его рукав, пристал к портному, как репей, и канючу: «Штокроос, а Штокроос, сделай мне клеща, сделай клеща! Вот тебе двадцать пять рублей, возьми все себе, только сделай нормального клеща!»

«Не нужны мне, дурень, твои деньги, – говорит портной, – а если уж ты так просишь и по-другому дело не порешить, то ладно, приезжай ко мне недельки через две за клещом». Я до того обрадовался, что насилу заставил портного взять три рубля, в задаток, что ли, в ту же ночь мы их и пропили.

И через две недели я у портного. Штокроос про клеща и думать забыл, спрашивает: что, Сильвер, может, дело у тебя какое? «Как же так, – говорю ему, – я за своей тварью!» Штокроос тут как застонал, голова, вот, разболелась, и погода совсем негожая, чтоб клеща делать, и материала-то подходящего как раз нехватка. А только я и не думал от него отставать, тут он вконец рассердился и говорит, ладно, получишь ты своего клеща! Только запомни хорошенько три вещи: как домой отправишься, не вздумай оглядываться, не вздумай чертыхаться и не вздумай воздух портить тоже. Если не выполнить эти три условия, большая беда может случиться. Только как домой приедешь, можешь клеща с телеги снять и посмотреть на него. А теперь садись в телегу и жди!

Сел я в телегу, жду. И вскоре приходит портной, что-то несет под фартуком, положил его на задок телеги. «Теперь поезжай, – говорит на прощание, – да помни, что я тебе сказал!»

Еду я, значит, домой, счастливый, довольный. Строю всякие планы, как теперь жить стану, какую работу клещу задам. А как верст пять проехал, чую, горелым пахнет. Что бы это, думаю, значило, клещ дымит или что случилось? Оглядываться нельзя, я дальше гоню. Едва только версту проехал, чую, спина моя прямо горит. Тут я спрыгнул с телеги и вижу: задок пламенеет, солома все сгорела, мешок в огне, пиджак и тот занялся. Я пытаюсь спасти, что можно, а сам ругаюсь на чем свет стоит и портного проклинаю. Ну, погоди у меня, чертова кукла, горящие угли мне в телегу совать! Я такого надругательства над крещеным людом не потерплю, пусть меня хоть сто клещей слопает, хоть сам рогатый!

Прошло несколько дней, пока мне понадобилось в Лагрикюла, захожу к Штокроосу. Он меня издалека завидел, подбегает и весело так спрашивает: «Ну, Сильвер, доволен клещом?»

– Ты, головорез, – это я ему в ответ, – какого черта ты надо мной поиздевался?

– Как это? – недоумевает Штокроос.

– А так, – говорю, – что сунул мне в телегу горящие угли! Насмеялся надо мной, будто я тебе глупая скотина, бздюх какой-нибудь или что-то вроде этого!

– Да нет, – уверяет меня портной, – такого я сделать не мог! Неужели ты, Сильвер, думаешь, что я в состоянии так надуть тебя, хорошего и честного человека? Да тебе стыдно должно быть подозревать приятели в эдаком свинстве. Тут дело в другом. Скажи-ка, ты не чертыхнулся ли случайно? – «Нет», – твердо отвечаю я. – Может обернулся? – «Нет, – говорю, – я только тогда за спину глянул, когда телега уже запылала». – А воздух не портил? – допытывался Штокроос. – «Нет, как будто не портил, а если и было дело, так так самую малость!» – отвечаю. – Ну, вот, вот оно! – завопил портной и волчком вокруг меня завертелся. – Дурак ты несчастный, негодяй проклятый, что ты натворил! Кричит он и звереет на глазах. – Осрамил ты меня, и счастье свое просадил – больше я никаких дел с тобой иметь не желаю. Чтоб тебя бык забодал, чтоб тебя волк задрал, будь здоров! – И портной захлопнул дверь прямо у меня перед носом.

– Я после частенько задумывался, – окончил свой рассказ Кудисийм, – что же Штокроос – честный и справедливый человек или просто негодный обманщик?

Видно было, что история с клещом до сих пор наводила тоску на старого лесника, он сдернул со стены ружье и быстро вышел.

– Посмотрю, может, птица какая попадется, – бросил он мрачно.

– А есть люди, что в клещей не верят, – вдруг заговорила Локи, – они даже в фей не верят, говорят, это чушь! Вот смешные!

И вдруг кровь приливает к ее щекам, она теряется, робеет и стыдливо прячет глаза.

– Люди глупы, Локи! – ободрил ее Нипернаади. – Ни во что они не верят, ничего не знают. Только то они принимают, что можно пощупать, в то верят, что можно в рот сунуть. Ох, силы небесные, мало ли мне приходилось воевать с клещами или улаживать дела с феями! А попробуй расскажи об этом какому-нибудь дурню – да он от хохота повалится или объявит тебя умалишенным.

Он перевел дух и воодушевленно продолжил:

– Знаешь, Локи, вот смотрю я на тебя и все больше склоняюсь к мысли подарить тебе клеща. Дома у меня их целая дюжина, хлопают и свистят словно попугаи в клетке. Скажем так: одного самца и одну самку, чтобы они потом размножились и стало бы их много, как кузнечиков в стае. Ты только вообрази, Локи, как пятьсот, нет, тысяча клещей кружит в воздухе, и у каждого в клюве для тебя что-нибудь хорошее. Как они пашут, сеют или жнут хлеб, как добывают золото и осушают болота, пасут молодняк и ходят на медведя, строят дома и нянчат детей. То тут, то там вспыхивают, и в воздухе запах смолы и дыма. А маленькая Локи, как королева среди них, повелевает тысячью послушных рабов!

– Клещи не размножаются никак, клещей делают руками, – робко вставила словечка Локи.

– Да что ты, – изумился Нипернаади, – как же я этого не замечал? А я-то думал, как вот вернусь домой, а у меня вместо дюжины этих тварей будет целая сотня! Смехота. Ну да ладно, я думаю для начала тебе и двух хватит, на так уж много тут у вас работы. Самое главное – нужно раздобыть телку, поросенка и хижину подправить.

Он взял девушку за руку:

– Бедняжка, как ты здесь прозябаешь? Зимой, когда воют ветры над лесами, твоя избушка может развалиться от первого же их порыва. Не скучаешь ли ты здесь, когда встают ледяные мосты между лесами и болотами, а волки да голодные вороны вязнут в сугробах? Ни друзей у тебя тут, ни людей – один отец только, да и он уже совсем забыл про пыл и проказы юности. Растешь, как деревце на голой поляне, не к кому ветви приклонить. У тебя мягкие руки и теплое сердечко, но мягкость рук и сердечное тепло так при тебе и остаются. Ах, Локи, видно, придется мне перебраться сюда и стать тебе другом, стать твоим товарищем.

А может, тебе лучше поехать со мной и я покажу тебе мир, какого никто еще не видал? Верно говорят, мир дурной, отвратительный, он живет страстями, грехом и ложью, а только я думаю, зачем показывать все это Локи? Я хотел бы, чтобы эта жизнь была для тебя чужой, чтобы ты жила теми сновидениями, которые соткались в этих лесах, и чтобы ни одного облака не появилось на твоем небосклоне.

– Ладно, – оборвал он себя, – к чему об этом говорить. – он решил быть сдержанным и серьезным, но не находил слов. Локи ни разу даже глаз не подняла, она вся горела и дрожала. С ней еще никто так не разговаривал.

Вернулся Сильвер Кудисийм, снял с плеча ружье и пожаловался:

– Ничего не вижу, глаза не те, разве так птицу достанешь.

– Погоди, – улыбнулся Нипернаади, – если позволишь, теперь я схожу.

Когда же он взял ружье и вышел, Локи последовала за ним, повиснув на нем, как часы на цепочке.

*

Нипернаади не уплыл ни в этот день, ни на следующий. У него вдруг оказалась масса других дел и занятий, которые отнимали все его время. С утра до позднего вечера он чинил избушку Кудисийма: латал крышу, менял стропила и легели, даже печь привел в порядок. Старик Кудисийм смотрел и дивился, но не решался слова сказать. «Добром это не кончится, – бубнил он себе под нос, – нет, не к добру это!» От отозвал Локи в сторонку, покачал головой и озабоченно спросил, что за интерес у этого плотогона торчать тут. Но Локи только рассмеялась и развела руками.

А вечером Нипернаади взял каннель, побежал к реке; он играл, пел и говорил Локи:

– Знаешь, Локи, – говорил он, – если у милой девушки есть славная избушка, быть того не может, чтобы она долго жила в ней одна. Тогда-то дела наладятся. А если даже никто сам не придет сюда, то уж я на своем плоту промчусь по рекам и морям, и каждому, кого встречу, расскажу о бедняжке Локи, которая живет в лесах, словно околдованная принцесса, а глаза у Локи, скажу я им, черные, как влажная земля, щечки розовые, как свет зари, волосы льются по плечам, как лесные ручьи... А плечи у Локи, скажу я им, как белые паруса, уста, как розовый сад, окруженный высоким валом – туда заглядывают лишь солнце да ветер. А счастье, скажу я им, как облака, что вмиг развеиваются, как бутон, что расцвел и быстро увядает, – пусть поспешат, не то опоздают, как опоздал я!

Его глаза горели, голос дрожал. Он отбросил каннель, схватил девушку за руку и продолжал, как в жару:

– Прости меня, Локи, что я остановил свой плот перед твоей избушкой, но ты же слышишь как перекликаются иволги, как насвистывают снегири, а соловьи, они просто обезумели! Разве ты не видишь, – каждое дерево, каждый куст, каждая былинка даже – расцвели пышным цветом, а я увидел тебя. Ах, боже, с ума можно сойти, как заслышишь в весеннем лесу токованье глухаря, а пышная земля, что исходит паром вожделения, готова родить...

– Ладно, – оборвал он себя, – не надо было всего этого говорить!

– Возьми меня с собой! – сказал Локи вдруг.

Нипернаади вскочил, как ужаленный.

– Локи, тебе хочется поехать со мной? – удивленно воскликнул он. – Ты хочешь поехать, даже если мой рассказ о клещах – чистый обман? Да ведь так и есть, так оно и есть, милая Локи, никакой дюжины клещей у меня дома нету, я и сам не знаю, зачем наговорил все это, но, конечно, это глупость несусветная. У меня всего один попугай и один клещ, но такой старый и такой седой, что я уж и не знаю, клещ он еще или просто старая метелка! Ах, боже, прости меня, Локи, опять я заврался, и попугая у меня нет, а даже седого клеща нету, метелка вот есть, обычная метла. И ничего больше, ничегошеньки, иной раз стыд берет – нищему и то подать нечего. Он тебе поет, руку протягивает, а воздать ему нечем, и бежишь от него, как зачумленный – а у самого будто муравьи по спине бегают! Я иногда даже карманы зашиваю, все равно в них класть нечего.

– Возьми меня с собой! Умоляюще повторил Локи.

– Ты в самом деле хочешь поехать?

Он снова присел рядом с девушкой, улыбнулся, погладил ее по голове, и пальцы его подрагивали.

– Я знаю, – сказала Локи, – что должна оставаться здесь, если уеду – отец сойдет в могилу. Но я боюсь, что ты уйдешь и я никогда тебя не увижу. Я в своей жизни видела много плотогонов, они проплывают мимо, и ни один еще не объявлялся на другой год. Одни костровища да головешки остаются на берегу.

– Знаешь, Локи, – обрадовался вдруг Нипернаади, – я ведь не плотогон. И насчет бедности не все так просто. Правда, если говорить начистоту, то десяти жилетов у меня нет и в каждом жилетном кармане миллионы не обретаются, но кое-что у меня все-таки есть. Да-да, дела не так уж плохи, если поискать хорошенечко, что-нибудь да найдется. Видишь ли, Локи, я так себе думаю – отца надо бы поддержать. Он ведь такой старый и немощный, и жить-то ему осталось недолго. Так что можно и по-другому это дело устроить: я гоню плот до моря, получаю у своего еврея жалованье и возвращаюсь сюда.

Настала ночь. Где-то в отдалении не переставая куковала кукушка. Летучие мыши кружились над водой. Из избушки доносилось беспокойное покашливание Кудисийма.

– Вот что, Локи, – воскликнул Нипернаади, – давай-ка я столкну плот на воду и прокачу тебя! Ты ведь и не представляешь, каково это – мчаться вместе с быстрым потоком. Это и возвышено и жутко сразу. Вода бурлит и пенится вокруг, над тобою небо сверкает, искрится звездами, а под тобой будто сказочный ковер, и ты мчишься в бескрайнем пространстве. А я крепко-крепко обнимаю тебя, так что тебе и дух не перевести. Нет, ты боишься кататься в ночи? Потом ведь плот можно бечевкой затащить обратно, против течения, мне это совсем не трудно. А хочешь, подхвачу тебя на руки и пронесу один-два километра? Смотри, какие у меня мышцы, ты будешь у меня в руках, словно перышко. Или еще лучше – сделаю тебе из ивовой коры замечательную дудочку, ты будешь играть, а я аккомпанировать на каннеле? Это совсем не так скверно, как ты, может статься, думаешь.

Он опечалился и вздохнул:

– теперь я точно знаю: ты не веришь мне, ты думаешь, что я обманщик и больше не вернусь. Думаешь, что я негодник и врун, и не надо тебе уже ни дудочки, ни играть!

Он хотел было встать и уйти.

Локи бросилась ему на шею и воскликнула:

– Я тебе верю, верю!

Она поцеловала его, вскочила и птицей метнулась к избушке.

– Локи, Локи! – кричал он ей вслед.

Он вдруг словно обезумел, бегал взад и вперед, повторяя имя девушки.

– Локи, – говорил он сам себе, будто поглаживая каждое слово, – маленькая Локи, я вернусь и не обману тебя. Ты же такая маленькая, что даже букашка рядом с тобой кажется огромной горой. Я не смею даже взять тебя на руки, ты словно песчинка, которая может проскользнуть сквозь пальцы.