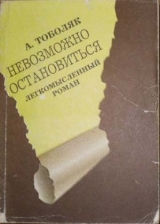

Текст книги "Невозможно остановиться"

Автор книги: Анатолий Тоболяк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)

Всегда светлый дух, посещая меня, напрочь убивает ворога-злодея, Антихриста, аспида, раздирающего мне по утрам глаза и в петлю толкающего. Поразительно я живуч, еще раз вам говорю, необыкновенна моя жизненная настырность!

Ну-с, а что за дух такой сигодни-то посетил? Ну-с, закурим. Ну, что за дух такой, Теодоришка, сигодни-то тебя просветлил, как младенца малого при виде утреннего маминого лица? Спирт медицинский – это проза, прагматика, химическая херня, хотя без него так бы и лежал трупом, а аспид бы скрежетал: «Давай! Пора! Решайся!» А вот что главное: сегодня Лиза Семенова, блудница зеленоглазая, возвращается, стало быть, из очередной командировки, в коей изволит пребывать.

Слышь, Лиз? Ты сегодня возвращаешься из командировки – знаешь об этом? Давай, давай, поднажми-ка, прибавь ходу! А я, позволь, приму еще стопарь за нашу встречу.

Спасибо цыпленочку Моте. Однако, в постели она не безобидная птичка. Ишь как исцарапала плечи, а на груди вот кроваво-синий укус. Следы ее сопротивления? Помилуй Боже, нет! Такая у этой юной выпускницы медучилища манера общения. Слышу, как косточки ее хрустят, голосок свиристит… извивается, изливаясь, дерет коготками, гложет зубками. А ведь, собственно, не мне Мотя предназначалась, а Вите Малькову, знаменитому гинекологу, который открыл нам с Илюшей новый цветник медоносный. Развратник Малек! Семьянин называется! Плохо будет ему, если узнает отпускница Жанна о его времяпрепровождении – может кровь пролиться. Мотя и Витя. Илюша и Валюша. Я и толстушка Женя – вот как вначале планировалось. Но произошла какая-то путаница, пересортица. Где они, друзья-однополчане? Бог весть. Направлялись мы вроде бы на квартиру Малькова, но ночь (которая нежна) нас разъединила. Это вчера. А укороченный день позавчерашний – это Суни и Фая, Илюша и я. И, разумеется, друг Агдам Азербайджанович. Без него не обходится. Гаденыш этот Агдамишка! Нет в нем ни благородства, ни идейной святости, ни целомудрия. Пора раззнакомиться с ним раз-навсегда. Надо привлечь его к уголовной ответственности за сводничество и сутенерство. Сколько уж душ сгубил, паразит, не счесть! Илюша банковал, конечно, а деньжата у него, между прочим, казенные. Когда Илюша Скворцов в ударе, то устоять против него женщинам, самым неприступным, ох как сложно. Недаром долихоцефал. Красноречив, хитроумен, многослоен, обаятелен. Фая-программистка, конечно, пала. А Сунишка еще раньше. А Теодоров, их старый кореш, был так, на подхвате. Уж знаю, кажется, Илюшу Скворцова, как самого себя, но и то, рот разинув, слушал его байки, в которых неведомо чего больше – сокровенной правды или лихого сочинительства… Вот что оправдывает, товарищи, наши (и ваши) загулы: вдохновение! Оно ведет и освещает, вдохновение. Глаза блестят, язык неудержим, кровь горяча, мысль легкокрыла, дали распахнуты – это вдохновение правит бал. Мы живы еще, мы живы в высшем смысле, мы не твари ползучие на краю ямы могильной. Исполать вдохновению. Кто его лишен, того искренне жаль. Того Агдам Азербайджанович мигом превратит в раба своего и убедит, что именно он-то и есть источник вашего всплеска душевного. А это не так! Вот уж нет. Мы сами по себе способны возгораться – да еще как! Без нашего порыва Агдаму, мерзопакостнику, грош цена. Сам по себе он – ночь и тьма, и отрава, и череп с костями, и надпись «смертельно». А мы были вдохновенны… Илюша уж точно. Следовательно, дни эти – не вычерк из жизни, о, нет!

И еще, думаю я, хорошо, что успел повидать в первый же день дочь Ольку. Клавдия оказалась дома и Олег Владимирович… ну, что ж. Мы закрылись в комнате Ольки. Она слегка простыла – и особенно нежным, неземным казалось ее славное лицо. Я вспомнил вдруг северную Дину и содрогнулся. О чем говорили? Ну, примерно так.

Я. Как ты тут живешь?

Она. Ничего. А ты как съездил?

Я. Чудесно.

Она. А почему так быстро?

Я. Надоело, малышка. Скучно там. Чем занимаешься?

Она. Так. Всем понемножку. Читаю. Видики смотрю.

Я. Подружки заходят?

Она. Ага.

Я. Дома у вас все в порядке?

Она. Угу.

Я (осторожно.) Тебя никто не обижает?

Она. Кто?

Я. Ну, мама… Олег Владимирович.

Она. Что ты! Нет.

Я. Это хорошо. А я на Курилы собираюсь.

Она. Да? Надолго?

Я. На пару недель, наверно. Ты обо мне вспоминала? Только честно говори.

Она (улыбаясь.) Честно – вспоминала.

Я. Молодец. Я о тебе тоже. Слушай, Ольга Юрьевна, а я ведь, мерзавец, не купил тебе подарка.

Она. Ну и не надо!

Я. Вот тебе гостинцы от американцев. Значки, жвачка.

Она (радостно.) Ой, какие красивые!

И так далее, в течение получаса, примерно, – грустный, в общем-то, разговор в доме, уже чужом для меня, с дочерью, уже чем-то неуловимо новой… я сам разрушил этот дом, я, и только я, изменил невозвратно эту девочку, растерзал ее маленькую душу и потерял право на полное доверие… тварь я и мразь! Но при прощанье ее губы бегло касаются моей щеки, глаза как-то жалобно мигают, и я, воспряв вдруг, улавливаю легкое дуновение любви и какого-то взрослого женского сострадания. Странно много понимают они иногда, наши дети!

Хорошо, что повидал. Хорошо, что поговорил, будучи в образе человеческом, а не богодульном, как сейчас. Морда основательно у меня помята. Надо уничтожить следы разврата, и я полчаса привожу себя в порядок под горячим душем, тщательно бреюсь, даже подстригаю слегка лохмы свои перед зеркалом. Хочу предстать перед Лизой светлоликим и омоложенным. И тут слышу стук в дверь.

– Кто там? – кричу я, выглядывая из ванной комнаты.

– Свои! – слышу в ответ.

Я поспешно обматываюсь полотенцем и шелкаю хилым (условным) замком. Да, это Илья! Стоит на пороге тихий, скромный, благопристойный.

– Войду? – спрашивает. (Илья может быть чрезвычайно корректным.)

– Попробуй, – улыбаюсь я всем своим посвежевшим рылом. Начинаю сразу суетиться. Это уж манера у меня такая – говорил, кажется: если гость в доме, я сам не свой. Мне хочется, видите ли, чтобы гостю было хорошо, уютно, удобно, легко – в таком-то логове! Я думаю, что бы такое ему отдать, подарить, чем бы ублажить, напоить, накормить – а обычно ни хрена нет! Короче, нервничаю. Вот и сейчас.

– Заходи, – суечусь. – Я сейчас, Илюша, располагайся… Я сейчас… спасибо, что заглянул… Сейчас я…

Ускользнув опять в ванную, поспешно одеваюсь, придурошно улыбаюсь, до того обрадованный приходом Ильи, будто многие дни жил, не видя людей, как космонавт, предположим, в модуле на орбите, – и вот прибыл напарник землянин. (Лечить надо меня, несомненно, от чрезмерной общительности!)

– Ну, – говорю, выходя, – привет, здорово! Здорово, что зашел!

– А я подумал: дай зайду, – отвечает Илья.

– Молодец. Правильно.

– Вообще-то думал, тебя дома нет.

– А я дома.

– А я думал, что нет. Потом думаю: дай зайду.

– Хорошо получилось! – радуюсь я.

– Неплохо, – скупо улыбается Илюша.

Он чисто выбрит, в сером костюме, свежей рубашке, при галстуке. В лице нездоровая бледность, но в целом это лицо думающего человека, который, по-видимому, провел ночь в отрешенном бдении, в умственных трудах над листом бумаги и все еще не освободился от нездешних мыслей…

– Дай водицы, – просит Илья.

– А покрепче ничего не хочешь?

– А есть?

– Спиртик медицинский.

Илью передергивает.

– Не могу, Юраша. У меня люди должны собраться. Разве то поздней.

– А когда?

– Часов в двенадцать.

– Жаль, – огорчаюсь я.

– Самому жаль. Ты-то поправил здоровье?

– Слегка.

– Ну, прими еще. А я сейчас не могу. Мы как расстались, Юраша?

– А я тебя хотел спросить.

– Я знаю, что ты исчез. Потом Мальков твой пропал. А я оказался с той дурындой.

– Кто такая? – подаю ему стакан «аш два о».

– Виктория зовут. Девушка, – отвечает он, отхлебывая.

– Больше ничего не знаешь?

– Ну, соседка тех трех. Она поздней появилась. Редкая дура, Юраша. Ничего не понимает. Я под утро от нее сбежал.

Илюша пьет воду. Я смотрю сочувственно. Трудная творческая ночь была у него, но не бесполезная все-таки, не такая, в общем-го, никчемная, как предстоящая заседаловка в кабинете, на которой опять будет поминаться всуе имя Антона Павловича, писателя.

– Дома скандал? – спрашиваю я.

– Пока беседы не было. А ты как, Юраша?

– Ну-у, – тяну я. – В общем-то не очень плодотворно. Слушай, Илюша. Может, примешь все-таки рюмочку? – жалобно говорю я. – Какого хрена! Никто не заметит.

– Думаешь?

– Конечно! Это же не пиво, запаха не дает. Ей-богу, Илья, стоит принять.

– Ну, если одну, то давай! – вдруг, просветлев лицом, по-деловому говорит Илюша.

Фамилия его Скворцов. Моя – Теодоров. Много лет мы жили, ничего не зная друг о друге – один Скворцов, другой Теодоров – каждый шел своим путем, единственно приемлемым, и в определенной точке они пересеклись и как бы слились, хотя Скворцов продолжал оставаться неизменным Скворцовым, похожим только на самого себя и ни на кого больше, а Теодоров Теодоровым, не теряя собственного лица, и однако же нашлись совпадения и сочетания, а еще больше несовпадений и несочетаний, которые дали понять Скворцову и Теодорову, что, пожалуй, один дополняет другого в некоторые обостренные мгновенья жизни, и один плюс один слагается в нечто большее, чем просто два, и Скворцов зависим от Теодорова в такой же степени, как Теодоров от Скворцова, хотя оба могут существовать и поодиночке, не смертельно при том страдая, но чувствуя явную незаполненность окружающего пространства… (Сильная фраза! Молодец!)

Илюша, бледнея на глазах и двигая кадыком, выпивает, молодчик, стопку спирта и сразу же переходит из стадии вдумчивого пристального самоанализа в состояние активной борьбы за существование.

– На х… мне это заседание! – говорит он, закуривая. Редко выражается, но искренне. – Я его сверну за полчаса.

Кстати, о ненормированной лексике. Я обещал, [6]6

См. главу III, часть II.

[Закрыть]что избавлю читателя от хулиганских слов. Обязательство опрометчивое. Не получается без них. Вот, представьте, Илюша говорит: «Зачем мне, елки-палки, это заседание? Соберутся, елки-палки, болтуны! Какой прок?» Смысл тот же, а эмоциональной силы уже нет. Бледно, тускло, невыразительно. И главное, правда жизни, к которой стремлюсь, куда-то исчезает, словно ее корова языком слизнула, согласны? Ну вот. Материться нехорошо, но крайне необходимо иной раз, если, конечно, не делать это самоцелью, а я и не делаю самоцелью, бля буду. Та-ак. Объяснился. Я, конечно, выпиваю еще стопку из солидарности. Чувствую очень активное состояние духа. (Второй медицинский тип настроения – благоприятный.) Я чувствую, Лиза, что могу сейчас многое: произнести, например, речь с трибуны о чем угодно, ну хотя бы о приватизации жилья, коня на скаку остановить, в горящую избу войти и спасти ребенка, говорить исключительно в рифму – все могу, зсе возможно, Лизок. Илюша, чувствую, тоже приободрился, уловил сильную струю. Он говорит:

– А что, Юраша, может, пойдешь со мной позаседаешь? Подмогнешь мне.

– Ну уж нет! – отвергаю я. – Скисну я там. Я лучше кой-куда пока схожу.

– А куда?

– А есть одно место. Схожу и появлюсь.

Какое место – не говорю. Странно, но о Лизе Семеновой (о тебе, Лиза) Илюша практически ничего не знает, кроме того, что существует некая, мелькнувшая как-то светловолосая девица (ты, Лиза). Я умею хранить тайны, ох, умею, коли захочу. Я – могила бессловесная в исключительных обстоятельствах, а врожденная деликатность Илюши Скворцова не позволяет ему любопытствовать и расспрашивать, ибо чувствует он поэтическими своими фибрами, что, расспрашивая, вступает в запретную зону подсознательного, в заповедник теодоровской жизни, куда выписан лишь один пропуск на мое имя… Приятельство, дружба, они тоже имеют, брат, свои четкие границы с вышками по углам. (Никак, афоризм, бля буду!)

– Ну, смотри, – говорит Илюша не допытываясь.

Пьем на посошок последние капли медицинского, закусываем капустой корейской чимчой.

– Пошли? – спрашиваю я в нетерпении. Не гоню гостя – что вы! – просто спрашиваю в нетерпении: – Пошли?

– Пошли, – отвечает Илья. В строгом костюме, свежей рубашке, при галстуке – помолодевший. – Ты Чехова любишь, Юраша?

– Не очень.

– Я тоже. До Лескова ему далеко. Вот и о литературе вспомнили!

– Жириновского в зоопарке надо выставить, по-моему, – замечает Илья, закуривая на дорогу.

– Давно пора. Обсудили политику!

– Один малый написал: «Возвращаясь с кладбища, я подивился наглости живущих». Хорошо, да? – спрашивает Илья, выходя из моего тараканника на лестничную площадку.

– Отлично.

Вот и пофилософствовали!

(Предыдущей подглавки могло не быть. Зачем она, в сущности? Мало что дает, правда? А я специально ее написал, чтобы набрать дыхания, как перед нырком в глубоководный омут, перед встречей с Лизонькой.

Страшно мне приближаться, не по себе что-то. Я выставляю красные огни в своем повествовании, оттягиваю сознательно неминуемый финал, Лиза! Лиза! Я забыл, что такое любовь. Я обозначаю тебя другими словами, бледными заменителями. Я удерживаю при себе то, что не выговаривается, но незримо существует. Раньше давалась легко фраза «я люблю тебя», она всегда была на кончике языка, а слетев, звучала сильно и выразительно. Ныне обойдемся пониманием того, что понимаем, не насилуя речь. Нам, мудрецам порочным, не пристало подражать шестнадцатилетним. Мы уж как-нибудь сообразим, что сказать, сохранив смысл. Мы в нетерпении. Мы считаем остановки. Мы знаем, что дизель-поезд прибывает в 11.15. Извини, Илюша. Удалюсь и появлюсь. Привет Чехонте. Эта вставка-подглавка, впрочем, тоже необязательна.)

3. ВСТРЕЧАЮСЬ С ЛИЗОЙ И…

В 11.15 дизель-поезд японского производства – этакая серо-стальная гусеница – прибывает с севера. С мягким шелестом автоматически открываются двери, из вагонов появляется дорожный люд. Я стою за газетным киоском, в удобном обогревательном пункте и нервно курю.

Пых-пых! – быстро курю. Нервничаю. Зорко вглядываюсь в пассажиров, которые втягиваются в двери вокзала. В руке у меня букетик этих самых… ну, предположим, тюльпанов, а не исключено, что гвоздик. На губах, чувствую, блуждает неконтролируемая улыбка. Я сжимаю зубы, гашу ее. Выхожу из-за киоска со своими лютиками. Кручу головой туда-сюда. Озираюсь. Мешаю людскому движению. Много пассажиров, прибывших с севера, а Лизочки среди них нет. Что за бредятина! Столько пассажиров, а ее, видите ли, нет! Неужели не приехала? – думаю я, уже негодуя, уже злясь. Я прибыл за семь тысяч верст раньше ее – не хреновина ли это?

И тут вдруг вижу Лизу. Несомненно ее! В светлой своей курточке, неизменных джинсах, светловолосая, с сумкой через плечо, она одна из последних появляется в проеме вагонной двери как раз напротив меня. (Сильный укол в сердце.) Держась за поручень, ступает на ступеньку, а с перрона протягивает к ней руку и поддерживает под локоть (сильный укол в сердце!) какой-то седовласый, неописуемо элегантный господин с чемоданчиком «дипломат». Лизонька (укол в сердце!) улыбается ему, что-то говорит смеясь, и вот уже эта пара, несомненно дружеская (серия уколов в сердце!), оживленно болтая, направляется мимо меня к вокзальным дверям.

Мертвый Теодоров с поникшими цветиками-семицветиками.

Они исчезают в дверях.

Оживая, я срываюсь с места.

Я их догоняю?

О, нет!

Я их все-таки догоняю и, догнав, говорю небрежно-сердечно:

«Привет! Простите, не помешал?»?

Нет!

Я их опережаю и, выйдя навстречу, демонстративно раскрываю объятия с воплем: «Лиза!! Дорогая!!»?

Нет, нет!

Я делаю вот что: я их преследую. Во мне вдруг проснулся сыщик, опытный и хитрый, хотя никогда я не был им – ни с женой N 1 Юлей Зайцевой, ни с бывшей Клавдией, никогда я, клянусь, не имел также дела с КГБ. И вот иду следом, скрываясь за чужими спинами. Они подходят к прилавку с коммерческими товарами. Прячусь за колонну. Что он купит моей Лизоньке, этот седовласый господин? Обручальное кольцо? Золотую цепочку? Ажурные трусики? Норковую шапку? Ишь как переговариваются между собой, обсуждая свадебный подарок! Но ничего не покупают, отходят. Жмот, однако, этот господинчик! Теодоров не пожалел четвертной на приобретение алых маков! Следуют дальше, оживленно беседуя, в полном согласии. Мысли мои злы: сучка Лизка! Предательница какая, изменщица! Как играет своим крутым задком, какая вызывающе похотливая поступь! Совести у нее нет, вот что. Бессовестная она. Недостойна моих эдельвейсов!

– Бабуля, возьмите, – протягиваю рододендроны старушке – торговке сигаретами «Рейс». – Дарю!

– Да ты что, сынок, опупел? – не верит она.

– Берите, берите, – всовываю я букетик хризантем ей в руку. И спешу следом за теми – за седоволосым жуиром и светловолосой его соблазнительницей. Соглядатай, сыщик, агент. Вот, Семенова, в кого ты превратила писателя Теодорова. Мило болтаешь, сияешь, идешь – не оглянешься… куда? Куда, интересно, поведет тебя твой дорожный дружок? Прямиком к себе домой, в свои апартаменты? Я закуриваю. Я иду в десяти шагах сзади, злой и угрюмый. Хмель вышибло. Легкий звон в ушах. Щеку нервически подергивает. Заболел почему-то зуб. Завыл мочевой пузырь. Разладились все системы жизнеобеспечения. Сейчас как догоню, Семенова, как шлепну с размаху ладонью по заду, как заору: «Здорово, Семенова!!» – испорчу кайф. Но не догоняю, лишь преследую неотступно, злой, угрюмый… пересекаю улицу около почтамта… приближаюсь… отдаляюсь… торможу. Вот они куда! Ресторан «МиМ». В расшифровке – «Мастер и Маргарита». Та-ак.

Скрываются за дверями. Я докуриваю сигарету. Платком вытираю рот. У меня почему-то сильное слюнотечение, как у бешеной собаки. Ну уж кто имеет неотъемлемое право входа в этот элитный кабачок, так, несомненно, сочинитель Теодоров! А как у нас с капустой? Хреново у нас с капустой – сорок рублей с мелочью. Ничего. Обойдемся и этой скромной суммой. Нам ведь не надо поить-кормить куртизанку Л. Семенову. Мы хлопнем стопарь, закусим хлебной корочкой, скажем Лизоньке пару ласковых и удалимся. А лучше бы, конечно, запалить этот «МиМ», как тот самый Дом Грибоедовский! – смутно думаю я, входя.

Они сидят за столиком в дальнем углу: Лизочка спиной к двери. Сейчас я «попорчу им уют» – правильно, Булат Шалвович? Истерик закатывать не будем, это мы не умеем. Драться тоже не станем, не в наших это традициях. Мы поступим, как подобает писателям, – уничтожим сильным, незаурядным словом! Это мы смогем. Безусловно.

Я приближаюсь к столику и встаю, как охранник (или как официант) за спиной Лизы. Улыбаюсь, глядя на седовласого красавца (перс, однако!), который недоуменно на меня смотрит. Следуя его взгляду, Лиза оборачивается. Лиза оборачивается. И что же?

Она сильно взвизгивает. (Вот уж не думал, что способна!)

Она взвизгивает.

Она вскрикивает: «Юра!» – расшифровывая меня всему залу.

Она вскакивает со стула и кидается на Теодорова, который, не будь дураком, принимает ее в свои объятия. Смачный, затяжной поцелуй на глазах ошарашенного перса.

Какая артистка, однако! можно подумать, что и впрямь безумно рада видеть Теодорова.

– Ты откуда? Уже приехал? Так быстро? Почему? – сияя, сбивчиво спрашивает она.

Спокойно, спокойно. Сейчас разберемся. Знаем ваш театр! Знакомы с примадоннами. Ишь ты какие «Три сестры» и «Чайка» вместе взятые!

– Мы зашли пообедать, – говорит растерянная Лиза.

– Не поужинать, нет? – уточняю я. Она не слышит.

– Ашот! (Опять Ашот). Познакомьтесь. Юра, познакомься.

Красавец перс встает и протягивает мне руку.

– Аганбегян. Ашот, – представляется он. Я называю себя и тут же спрашиваю:

– Экономист Аганбегян не ваш родственник?

Въедливо так спрашиваю: «Экономист Аганбегян не ваш родственник?» Мол, не в родстве ли вы со знаменитым экономистом-авантюристом-волюнтаристом-популистом Аганбегяном?

– Нэт, – кратко отвечает этот Аганбегян. – Садытесь к нам. «Да уж сяду, друг, будь уверен!»

– А я не нарушу ваш уют, нет? – вслух ядовито спрашиваю. Желчно. Ядовито. С кривой усмешкой.

– Не глупи, – говорит Лизонька. – Садись. Ашот! Мы с Юрием давно знакомы.

«Очень давно. Ври дальше!»

– Юрий профессиональный писатель. Он автор многих книг. Юра, Ашот коммерсант. («А кто же еще! Ясно, коммерсант!») Мы в поезде познакомились. Ехали в одном купе, понимаешь?

«На одной полке? Понимаю».

Подходит, шаркая ногами, официантка, старая и усталая уже спозаранку. Ашот спрашивает меня, что я буду есть и пить. (С Лизонькой этот вопрос, по-видимому, решен.)

– Вы пьете коньяк? – спрашивает он. Глупый, однако, этот Ашот, хоть и коммерсант.

– Юра пьет все, – лучезарно улыбается умная Лиза, любовно на меня глядя.

– Я никогда не пью днем, но за знакомство выпью, – отвечаю я глупому Аганбегяну. При этом я изучаю губы Лизы. Явных признаков засосов и укусов вроде бы нет. Но под глазами легкие тени, какие бывают при недосыпе. Узкое, нежное, светлокожее ее лицо страшно похоже на Варенькино, сестричкино. Не возражаю я также против овощного салата и бифштекса с картошкой – пусть платит богатей.

– Мы буквально только что с поезда, – говорит Лизонька, когда официантка, шаркая ногами, уходит.

«А то я не знаю!»

– А ты когда приехал?

– Вероятно, позавчера, – отвечаю.

– Точно не помнишь? – улыбается Лизонька.

Я ее вопрос игнорирую. Я смотрю на красивое, смуглое, крепкое лицо седовласого Ашота. В Армении его родной, понимаете, кровь льется, а он на дальних берегах, понимаете, пьет коньяк и охмуряет чужих зеленоглазых прэлэстниц, нэхороший чэловэк!

– Чем торгуете, Ашот? – нагло спрашиваю я.

Он отвечает, что он, собственно, не торгует, а посредничает. То есть надо понимать так, что он не примитивный торгаш, а современный делец большого размаха. Хрен редьки не слаще. Икра, рыба – вообще морепродукты. Бартер. Долевое участие. Контракты. Сделки. Увлекается, словом. Хочет произвести на меня впечатление. (А на Лизоньку, видимо, уже произвел.) А на хрена мне это все знать? Лучше бы миллион занял, Аганбегян! Но я хвалю его:

– Интересно живете, Ашот!

– Нэт, нэ интэрэсно, – отвергает он.

Ни хрена в сарказме не понимает, не улавливает интонации, зато Лизонька толкает меня под столом ногой – заткнись, мол, Теодоров! Заботливая какая, оберегает своего лощеного Ашотика Миллионовича!

– Ты рыбу не забыл передать моим? – улыбается она, переводя разговор на другое, беспокойно ерзая.

– Нэт, нэ забыл, – отвечаю я с внезапным акцентом.

– Сам занес?

– Ну да, еще чего! У меня дел, знаешь, сколько было, боже мой! У меня минутки не было свободной.

– А как же?

– А я позвонил твоим, и Варенька прибежала.

– Куда?

– Ну, в гостиницу. Я в гостинице жил. Хорошая, Лиза, у тебя сестра. Мне понравилась.

Улыбка с ее лица исчезает. Она хмурится. А я улыбаюсь, как сатир.

Аганбегян же Купюрович встает, говоря, что покурит в холле. Правильно – иди, покури. И, едва он отходит, я гневно приступаю:

– Ну, хороша ты, Семенова! И куда ты с ним собиралась после кабака, интересно знать мне?

– Что за чушь! Никуда. Я есть захотела.

– Ври больше! Так бы тебя этот деляга и отпустил, как же!

– Слушай, перестань. Случайный знакомый. Вот и все.

– Красавец! Папашка! – злобно говорю я.

– Он не старше тебя.

– Но глупей. Я умней его. Скажешь, нет?

– Умней, умней, успокойся.

– Я спешил, Малеевку бросил – такое прекрасное место! – хотел тебя поскорей увидеть, а ты развратничаешь!

– О, Господи! Ну, чего городишь? – кладет она свою руку на мою.

– Ты, Семенова, меня позоришь. Я все-таки известный здесь человек, ты это осознаешь?

– Заткнись, а то рассержусь!

– Хочу знать, сколько любовников у тебя было, пока меня не было! Сколько?

– Ни одного, зануда. Я без тебя скучала.

– А коньяк пьешь с армяшкой.

– Это ты с ним будешь пить, а не я.

– Да, буду! Отомщу ему. А тебя я должен, вообще-то, по правилам зарезать.

– Ну и режь, если дурак, – отвечает наглая Семенова.

– Дома у тебя, Семенова, все в порядке, – продолжаю я. – Сестрица твоя поступает в консерваторию, так я понял. Скромная девочка. Не то, что ты!

Лизочка прищуривается. То есть прищуривает свои зеленые, с искрой глаза. Спрашивает странным голосом:

– И долго вы с ней сидели в гостинице? «Правильней – лежали».

– Нет, недолго, – отвечаю. – А что?

– Ты, надеюсь, ее не соблазнял? – щурится Лизонька.

– Боже мой, за кого ты меня принимаешь! – негодую я, и она тотчас проницательно спрашивает, откуда, интересно, у меня появилось это идиотское «боже мой» да еще с еврейской модуляцией. Я затыкаюсь на миг, но тут же говорю:

– Ну, вот что! Здесь не рассиживаться, поняла? Армянина твоего я под конец застолья, когда расплатится, оскорблю, и сразу поедем ко мне. Я хочу тебя всю тщательно осмотреть, какая ты есть. Я помню, какая ты была! Если ты чуть-чуть другая…

– Тише! Идет! – говорит Лиза.

– Вот и хорошо. Поцелуй меня. Пусть видит.

– Обойдешься! – отвечает Лизонька.

Затем появляется Илюша. Я ему позвонил и обрисовал ситуацию. С ним приходит нежданный человек, редактор издательства «Коралл» Володя Рачительный (такая фамилия), который три месяца пребывал в отпуске на материке, – высокий, остробородый, – наш общий приятель. С ним я крепко, по-братски обнимаюсь. Знакомлю обоих поочередно с Лизой, называя ее Теодоровой, и с Ашотом этим Аганбегяном. Он, надо сказать, уже успел мне понравиться, ибо он, судя по всему, армянин широкий, незажимистый, а я таких люблю. Придвигаем еще один стул. Володя Рачительный, остробородый интеллектуал, прекрасно оживлен и речист. Он приехал один, без жены, оставив ее временно на материке, и это, по-видимому, его вдохновляет. Ашот подзывает официантку. Так, мол, и так, дэвушка. Дополнительный заказ. Коньяк, само собой. Интересная жизнь! Очень! Американцы, армяне, русские. Поезда, пароходы, самолеты. Нью-Йорк, Ереван, Курилы. Коньяк, виски, медицинский спирт. Лиза, Мотя, Соня, Варя. Илюша, Володя, Юрий. «Дядя Ваня», «Лолита», «Ночь нежна», «Мастер и Маргарита», ну и «Невозможно остановиться». Боевики, депутаты, коммерсанты, президенты. Богатство и безденежье. Пьянь и трезвость. Юная демократия и инвалидный тоталитаризм. Замечательно, что все это существует. Многообразие, разнообразие. Приветствую всякие неожиданности и непредсказуемости. Лиза, конечно, отчасти предательница, но я уже убежден в ее невиновности. Доверчивость моя порой до крайности глупа, знаю, но я предпочитаю лучше ошибиться, чем сомневаться и подозревать. Доверчивость, друг-читатель, это, если угодно, дар Божий, не всякий сучий потрох ей наделен!

Пьем за присутствующую даму. За многострадальную Армению. За Россию. За исконно русские Курилы. Будний рабочий день, между прочим.

– Мне пора, – говорит Лиза, огорченно вздыхая. Она едва-едва пригубила, но на светлом лице ее проступил нежный румянец. Зеленые глаза… как бы это сказать?.. лучатся. Хороша, очень хороша подружка у Теодорова!

– Зачэм уходить, Лиза? – Это Ашот. – Есть вечерний поезд. Сошлитесь на него, – подсказывает Илюша, большой знаток подпольных комбинаций. – Позвоните – и точка! – Это Володя Рачительный. – Какого черта! День отъезда, день приезда нерабочие! – Это я. Словом, соблазняем Лизоньку, уговариваем ее остаться. Но она почему-то непреклонна: нет, надо идти. У нее оперативный материал, его ждут в номер.

– Сколько я должна, Ашот? – спрашивает она. Седовласый Аганбегян темнеет от негодования.

– Обижаете, Лиза!

– Ну, хорошо. Спасибо, – встает она. Свет, блеск, море и небо!

Я выхожу следом за ней в холл. Здесь спрашиваю: ну! когда? Ясно спрашиваю: когда, мол? Когда встретимся? И вдруг слышу:

– А может, не надо сегодня? Давай завтра.

Я поражен.

– Ты в своем уме? Что говоришь!

– Но ты же напьешься сегодня, – улыбается Лиза, любовно глядя.

– Обижаешь! – отвечаю на армянский манер. – Когда это я напивался?

– Вообще ты мне не нравишься. Старый, потасканный. Я с тобой еще разберусь!

– Разбирайся! Когда?

– Ну, вечером. Часов в шесть. Позвони на работу.

– Идет! Жди.

Обнимаю ее и нежно целую в губы. Она легонько шлепает меня ладонью по щеке, отталкивая. Кто из нас может знать, что произойдет вечером?

Дело в том, что мы ничего не знаем. Мы можем загадывать, это в наших силах, на дальний срок или близкое расстояние – и только. Мы зависимы от любой малости, вот в чем дело. Перекрестись, говоря: «Встретимся в шесть», ибо нет никакой гарантии, что вы вообще когда-либо встретитесь. Не утверждай: «Я буду дома, как штык», ибо не ясно, попадешь ли ты туда. Столько неисправных светофоров! Шоферы-убийцы. Незарегистрированные безумцы-прохожие. Открытые люки канализационных колодцев. Прицельные метеориты. Обрыв высоковольтного провода. А сердце? Оно каждый миг может дать сбой, это уж точно. Поэтому я никогда не уверен, что приду в срок и куда надо. Всякий раз, исполняя задуманное, я поражаюсь, что достигаю цели. Чудо! – думаю я. – Чудо! А прогнозировать на годы вперед, как пытаются многие, вообще бред и тщета. В любой плановой программе изначально заложена ошибка. Все равно придешь туда – не знаю куда, причем, если еще повезет, если осенит свыше, и падешь на полдороге, коли озарения не дано. Это просто, как азбука Морзе. Три точки – три тире – три точки: SOS. Мы все излучаем эти сигналы, но не слышим их. Только сиюсекундность и ценна. Я хочу быть (и всегда бываю) расточительным сиюсекундным Теодоровым. Пусть несет!

– Володя, сколько на твоих?

– Половина шестого, – бегло отвечает Володя Рачительный. Он задумчиво-рассеянно, вскинув острую бородку, щиплет струны гитары. Играть не умеет. Щиплет, теребит, бренькает.

– Ашот, ты где с Лизой познакомился?

– В поездэ, гдэ же!

Врет. Ну, ладно, проверить невозможно. Мать Ашота, похоже, поила его в младенчестве коньяком, вот откуда такая высокая толерантность. Красив, благообразен, осмысленно трезв.

– Илюша, как самочувствие?

Не слышит. Хозяйка дома Ольга Ц. (та самая), пополнив закуску на столе, снова восседает, как на троне, на Илюшиных коленях. Она не на службе, потому что она на бюллетене. Болеет, значит. Чем? Неважно.

Метеорология пока обходится без нее.

– Володя, издашь мой роман? Нигде не могу устроить.

– Большой?

– Хороший.

– Тащи. Почитаем.

– Ладно. А сколько на твоих?

– Ась?

– Времени, говорю, сколько?

– Без пяти шесть.

Мать честная! – вскакиваю я. Все, ребята. Бегу. Опаздываю. Илюша Скворцов вопрошает с коленей Ольги Ц… нет, вру!., из-под сидящей на нем Ольги Ц.

– Неужели бросишь нас навсегда?

– Надо, Илюша, надо!

– А ты притащи ее сюда.

– Хорошо. Постараюсь. Если пойдет.

– Баб ко мне не водить! – тут же привычно кричит Ольга Ц. «И не подумаю», – думаю я. Еще чего! Очень мне надо приводить мою Лизоньку к армянину Ашоту Аганбегяновичу. Ишь как он помрачнел, потемнел лицом, этот ловец исконно русских красоток! Переживешь, деляга толерантный.

Опаздываем, опаздываем. Встреча намечена на шесть часов. Нас ждут рыбообработчицы, и мы бежим, спешим между бараков под проливным дождем. Скатываемся по деревянной лестнице к морю, бурливому и пенному. У причалов раскачиваются ржавые маломерные суда. На берегу навалы морской капусты. Острый запах йода. Это, дети, остров Кунашир. А вон там, вдали, за неширокой водной преградой, за плотной завесой дождя вздымаются исконно японские сопки. Мы на них не претендуем, правда, дети? мы не жадные.