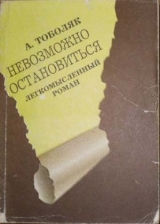

Текст книги "Невозможно остановиться"

Автор книги: Анатолий Тоболяк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)

Где же, однако, Костя Киселев? – думаю я. Очень долго что-то выясняет он отношения со своим знакомым. Не совратил ли его этот небесно-голубой где-нибудь в туалете? Здесь, в этом странном Доме, стоящем в центре Москвы, но как бы на отшибе большой и действительной жизни, которая его обтекает, не принимая во внимание, как нечто чрезвычайно ошибочное, сотворенное сдуру и забытое, возможны всякие непредвиденности. Знаем, знаем, как здешний спор о какой-нибудь ничтожной, копеечной рифме оборачивается вдруг мордобитием и членовредительством. Сам видел, своими глазами, как умеют тут ставить автографы бутылкой на голове… Опасный этот Дом, всем известно. И я встаю, говоря страшной девице:

– Поищу приятеля. Скажите, что места заняты, ладно?

– Ладно, ладно! – квакает она.

Очень недружелюбно квакает. Но, может быть, я ей тоже кажусь страшным. Тогда все правильно.

Но сумку с собой я на всякий случай забираю.

Ясное дело: Кости Киселева в холле нет. И в вестибюле у гардероба его нет. Нет его ни в биллиардной, ни в мужском – подчеркиваю, мужском – туалете, ни в закутках для приватных бесед, хотя он явно был, я его видел и разговаривал с ним. Рассерженный, я обращаюсь к молодому человеку в штатском, охраняющему буфетную дверь. Не видел ли он такого высокого, светловолосого малого с курткой через плечо, не заметил ли, куда он ушел?

– Ваш приятель? – улыбается страж.

– Да.

– Ну, попрощайтесь на сегодня. Его милиция увезла.

– Зачем? – глупо спрашиваю я.

– А чтобы не дрался, – просто и дружелюбно объясняет он.

– А он дрался?

– Еще как!

– Но он же трезвый!

– А трезвые, по-вашему, не дерутся?

– Резонно, – соглашаюсь я. – И куда увезли?

– Вот не знаю. Не в моей компетенции.

– Ага. Спасибо, – благодарю я и, слегка ошарашенный, возвращаюсь в буфет.

Таким вот образом. Был Костя Киселев и уже его нет. Зачем же мы с ним встретились? Чтобы тут же расстаться? Нехорошо со стороны Кости. Он мог бы подумать о приезжем аксакале, прежде чем устраивать восточные единоборства. Если драка на политической почве, думаю я, то сейчас он, по-видимому, в «Матросской тишине»… Эх, Костя, Костя! – мысленно вздыхаю. – Какой неразумный!.. С другой стороны, думаю я, все закономерно. Давно замечено, что всех, кто со мной встречается, преследует злой рок. Страданья, мученья, душевные травмы, неприятности по службе, обнищание, распад семьи им, по меньшей мере, обеспечены. И чем больше я о них пекусь, чем лучше и бескорыстней к ним отношусь, чем тесней наши связи, тем для них, бедных, хуже. Самых близких ждет внезапная смерть, как Ваню. Меня надо, несомненно, самым срочным образом изолировать от общества, как прокаженного в лепрозории, я несу с собой жуткую фатальную заразу. И вот с такими мыслями, расстроенный, растерянный, я присаживаюсь за столик и залпом выпиваю двухсотграммовый бокал лимонной водки. И слышу:

– Молодец!

Это не кто иной как лахудра-девица хвалит меня и улыбается мне пьяными смазанными губами. Ну уж нет! Не дам я себя втянуть в разговор, безобразная, развратная девица. Зря стараешься! И тут же втягиваюсь.

– Что у вас тут за порядки, – гневливо говорю я, жуя тарталетку, – людей хватают и увозят неведомо куда!

– Кого?

– Моего приятеля, например. Схватили и увезли. Только что!

– А что он сделал?

– А ничего! Всего-то подрался в холле. Без всякого летального исхода.

– А кого измудохал?

– Да одного гомика какого-то! Наверно, поделом. Только без матерков, ладно? А то я перестану беседовать. Не люблю матов.

– Ладно, не буду. А ты мне нальешь?

– Налью, конечно. Но веди себя хорошо. Тебя как зовут?

– Маруся.

– Ка-ак?

– Маруся, говорю. Чего ты испугался?

– Да нет, ничего… – мысленно крещусь я.

– А тебя как?

– Меня Костя. Вот я наливаю тебе половину. Посмотрю, как ты будешь себя вести. Если хорошо, я еще закажу. Мне не жалко, – вдруг становлюсь я разговорчивым. – Может, его выпустят. Надо подождать.

– Кого?

– Ну, приятеля. Костю.

– Он тоже Костя?

– Получается так. А ты Маруся. Получается очень много совпадений. Ты кто – поэтесса или… это самое… прозаичка? Я тебя хочу спросить: ты стихи пишешь или прозу? Или вообще ничего?

– Ну да! Думаешь, я шалава приходящая? Меня тут все знают. У меня три книжки стихов вышли.

– Много.

– Четвертая в наборе.

– Очень много. А чего ж ты, Маруся, сидишь одна и скучаешь?

– А пошли они все…

– Не матерись!

– Ладно, не буду. Ты, по-моему, не местный.

– Конечно, не местный. Заметила? Я от вас, местных, отличаюсь своей неиспорченностью.

– Какой забавный!

– А мне уже больше сорока лет, – сообщаю я и чувствую, что поездное трехдневное воздержание пошло на пользу: лимонная водка сразу, без колебаний бьет по моим мозговым центрам, преображая и приукрашивая этот шумный, дымный зал.

– А выглядишь моложе, – сомневается она.

– А потому что неиспорченный, как вы все здесь.

– А откуда ты?

Она ставит локти на стол – руки худые, в красных пятнах – сжимая в ладонях бокал.

– Я с Дальнего Востока. Иначе говоря, я дальневосточник. Но родился я в другом месте. Я родился…

– Давай выпьем, – перебивает она.

– Давай выпьем, согласен. Ешь тарталетку. Я могу заказать много тарталеток, если понадобится.

– А ты кто? Прозаик или кто?

– Я прежде всего человек, Маруся, неиспорченный, как все вы здесь. А уж затем я, конечно, нерядовой прозаик.

– А как фамилия? Я знаю?

– Наверняка знаешь. Но я не скажу.

– А моя Зубова. Слышал?

– Прости, никогда. Но ты можешь что-нибудь почитать… попозже. Давай, значит, выпьем.

– Давай, забавный, – страшно улыбается она.

Что ж это она во мне находит забавного, в серьезном нерядовом прозаике? Ну, ладно. Не буду выяснять.

– За твои стихи, Маруся, – предлагаю я тост. Она вдруг хищно ощеривается.

– Издеваешься?

– Нет. Почему издеваюсь?

– Здесь за чужие никто не пьет.

– А вот я хочу и пью.

– Ты не гад, я вижу. А эти все, – обводит она рукой зал, – подонки!

– Так уж и все? – сомневаюсь я.

– Все!

Я решаю не спорить. С поэтессами лучше не спорить. Они очень ранимые. Ну, в том смысле, что они очень ранимые. У них такие нежные, ранимые души, как пыльца на крыльях бабочек, даже у таких страшных, как Маруся. Вот именно.

Мы оба закуриваем. И Маруся – не моя утробная, внутренняя, а эта, живая, – с ненавистью говорит, глядя в зал:

– Твари!! Убила бы их! Я очень огорчаюсь.

– За что же, Маруся, ты их так не любишь?

– Вон ту светлую слева видишь?

– Вижу.

– Сука!

– О!

– А рядом с ней кругломордая, видишь?

– Вижу.

– Ух, блядь! Смоковница бесплодная!

– Ай-я-яй, Маруся! Нехорошо говоришь.

– Хочешь, я их сюда позову?

– Нет, не надо. Зачем нам в компании сука да блядь? Не надо.

– Они прибегут, только кликни. Знаешь, как они меня подсиживают? Ух, твари! А вон тот с ними, в курточке, видишь? Гомик и графоман, – злобно определяет она.

Куда же это я, интересно, попал, что за общество такое? И в самой Марусе что-то есть от Собакевича, думаю я огорченно.

– А ты хороший, – вдруг нежно произносит она, заглядывая мне в глаза.

– С чего так решила?

– Я людей понимаю. Ты только подсел, я сразу поняла. Закажи еще, а? Можешь?

– Могу, конечно. Заказать всегда можно. А тебе не хватит, Маруся?

– Эх, Витька, пить так пить! У меня жизнь такая, ты бы знал!

– А что такое?

– Мать у меня сука. Отец алкаш. Они меня из дому выкинули, как тварь. Я по квартирам уже два года ночую. А я Литинститут окончила, понимаешь?

– Да, несладко тебе. А мужа нет?

– Какой на хер муж! На хер мне мужики! Со мной одна падла жила да и та сбежала.

– Гадина! – говорю я убежденно, поняв свою ошибку.

– Вот такая, Витька, жизнь, – с горечью заключает она и вдруг я вижу, что по ее накрашенной, бугристой щеке катится слеза. Я поспешно кладу ладонь на ее руку.

– Ладно, перестань, Маруся. Все поправимо. Жизнь, она, знаешь, какая непредсказуемая. Сегодня бывает плохо, а завтра бывает хорошо, – несу я несусветицу. – Я так считаю, что хорошо бывает чаще, чем плохо. Вот я тоже человек одинокий, хотя я дальневосточник. («При чем тут дальневосточник?») А я держусь. Голову в петлю пока не сунул. Не плачь.

– Не буду.

– Правильно.

– А ты обними меня, а? Пусть эти суки позавидуют!

Та-ак. Добился Теодоров. Напросился. А ведь не хотел же заводить беседу.

– Надо ли, Маруся? Зачем их раздражать?

– Ну, обними. На минутку! – просит она.

Я кладу ей руку на плечи, притягиваю к себе. А если попросит поцеловать, то тут уж я не смогу ей помочь, это точно. Маруся улыбается широко и торжествующе, глядя в зал. Идиотское, надо сказать, положение!

– Хватит? – спрашиваю я.

– Ага. Спасибо, – чмокает она меня в щеку. (Ужас!..)

– Пожалуйста, – отвечаю я машинально.

Встаю и иду между столиками. С того столика, где компания Марусиных знакомых – сука, блядь и гомик-графоман – на меня смотрят, как на придурка. Может быть, я ушел бы сейчас, да и надо бы уйти к Соне Авербах-Голубчик, но почему-то данное Марусе обязательство кажется мне святым, грозящим небесной карой, если его не выполню. Ну, ничего! – говорю я себе. Мне ничего не угрожает с Марусиной стороны. Ее поцелуем можно даже гордиться. Подожду еще немного Костю Киселева, вдруг его отпустят на волю. «Противный Костя!» – думаю я капризно и ошарашенно замираю – будто лбом ударился в стену – от этого словечка «противный», которое, несомненно, из лексикона сексуальных меньшинств. Чур, чур! – мысленно крещусь я. Жуткий все-таки Дом! Здесь можно не заметив потерять невинность… и если бы только это. Я прямо-таки физически ощущаю, как пронзают меня насквозь, навылет злобно жужжащие флюиды зависти, корысти, оголтелой агрессивности со своими особыми голосами, повадками, разительно отличающимися от чистых, неподкупных токов, которые управляют мной – и тобой, друг, и тобой, надеюсь! – в тишине самопогружения, в светлые часы бдения над чистым листом бумаги… нет, не поддамся! Я трясу головой, прихожу в себя, улыбаюсь – и вот опять легко и бесшумно плывут в моих глазах столики, бокалы, клубы дыма, просветляются и облагораживаются лица – так я хочу! Это называется жизнью – читай: развлечением, забавой, игрой, мистификацией – единственной, легкомысленной и чудесной жизнью, в которой невозможно, значит, ну никак остановиться.

Дальше так. К нашему столику придвинут другой столик. За нашим столиком три врага Маруси – три твари, по ее определению. За другим столиком еще четверо. Итого семь тварей без меня и Маруси! Это немало. Накопление их произошло незаметно и без моего вроде бы участия. Но председательствую почему-то я. То есть именно я разливаю, вынув из сумки, сначала одну, затем вторую, затем третью бутылку лимонной водки, припасенной для дома милой Сони Голубчик. Многое кажется мне странным. В частности, непонятно, почему Маруся целует ненавидимую ею суку и щедро смеется над шутками гомика-графомана, которого зовут Гоша. Значит, соображаю я, не так уж она их ненавидит… это хорошо! Мне лично эти молодые твари очень нравятся, особенно та, что рядом со мной – Оксана, классифицируемая Марусей как «ух, блядь!». Она черноглазая, круглолицая, свежая, смешливая, плотненькая такая. «Ты талантливая?» – сразу спрашиваю я ее. «Говорят, что да», – отвечает она весело. Очень хорошо! «А Гоша?» – спрашиваю я. «Гоша гениальный», – отвечает она. Еще лучше! «А эта… как ее?.. Ира? тоже поэтесса?» – указую я взглядом на подружку-суку. «Да, и замечательная», – отвечает Оксана.

Вот как складно получается: пять человек за столиком – и ни одной бездарности. За придвинутым столиком, я чувствую, бесталанных тоже нет. Это меня радует, словно я вдруг нарвался на богатую полянку с белыми ядреными грибами. А они, новые знакомые, судя по всему, тоже рады, что встретились со мной, судя по всему, не полным дебилом, не патологическим, судя по всему, жадиной-говядиной. Им, судя по всему, нравится, что я попался им на жизненном пути. Они не хотят со мной расставаться ни после первой, ни после второй бутылки – такие славные, талантливые ребята! – и после третьей они готовы продолжать наше знакомство, так я их заинтересовал. Они даже спрашивают: а как вы, мол, там живете, в вашем медвежьем углу? – то есть без всякого столичного гонора, без великодержавного снобизма, по-простецки спрашивают: а как вы, мол, там живете, в вашем медвежьем углу? – то есть проявляют широту и демократичность мышления, допускают, что и за пределами московской окружной автострады, даже на нашенской окраине есть какие-то ростки жизни, происходит брожение и почкование, что там иногда читают, а некоторые безумцы даже пишут… А зачем бы, казалось, им это знать при такой-то насыщенной творческой атмосфере этого Дома, где идет главная битва умов и талантов за овладение жизненным пространством – на кулачках, стенка на стенку, так жарко, что слово «перо» приобретает второй, уголовный, смысл, связанный с заточенным лезвием, а глагол «попишу» напоминает о бритве в руках насильника?.. Но нет же, спрашивают, интересуются, тянутся бокалами, чтобы чокнуться со своим человеком Теодоровым… Но все-таки недопонимают Теодорова, его чрезвычайного вселенского миролюбия, Теодорова-миротворца с душой, может быть, Христовой, но никак не могущей раскрыться в полную свою ширь… да и кто же поверит, что возможно в дикое время на диких ветрах всепрощение и всепонимание… и как совместить его еретические поступки с прекраснодушными намерениями?

Иду за четвертой.

Иду за шестой.

Еще две складываю в сумку – для тебя, голубка моя Софья Голубчик!

Теодорова уже не просто уважают, его уже искренне любят. Он же видит светлые, ясные лица; ему чудятся нимбы над головами. Маруся, сложив руки на столе, уронила на них голову. Над ней особенно яркий светящийся круг отмеченности судьбой. А круглолицая моя, черноглазая соседка Оксана шепчет мне:

– Ну зануды! Это же жуть!

Она имеет в виду очередную филиппику неизвестного с приставного стола. Тот разгорячился – ну, рагорячился человек! – и употребляет такие слова, как «сучье вымя», «козел вонючий», «выблядок недоношенный», характеризуя одного из руководителей писательского Союза. Это конечно, нехорошо, но человек разгорячился – и вообще температура за столами заметно повышается, как… как при родовой горячке. (Хорошее сравнение!)

– Да, слегка зациклились, – отвечаю я Оксане и, чтобы успокоить ее, только ради этого, беру ее руку и, опустив ее под стол, кладу на то место, куда обычно руку дамы за столом класть не принято. Вот, мол, Оксана, где истинные ценности, а жаркие теоретические споры о лидерах – ну их! И ничуть не боюсь, что сейчас получу в лоб, ну ничуть.

И правильно делаю, потому что Оксана, глазом не моргнув, ловко раздвигает мне «молнию» на джинсах и забирается рукой внутрь. Этому я ее не учил и не просил ее об этом. Но я блаженно улыбаюсь и говорю:

– Погоди. Может быть, в другом месте?

– А где? – спрашивает она, тоже улыбаясь, но таки добираясь до сути и горячо суть сжимая.

– Есть, – говорю я улыбаясь, – одна квартира. Хорошая квартира. Но там дама. Ты как – ладишь с дамами?

– Смотря какая дама, – улыбается Оксана, делая рукой суть-туда, суть-сюда, суть-туда, суть-сюда.

За столами между тем выясняется, что другой лидер не меньший мудак, чем предыдущий.

– Дама без комплексов, – улыбаюсь я Оксане, но уже слегка закатывая глаза. – Ты не боишься, что я сейчас начну вопить?

– Я первая, кажется, заору, – отвечает Оксана со странной улыбкой и сумасшедшинкой в глазах, так как, видимо, наши внутренние сути как-то перекликнулись.

– Стоп, Оксана, – говорю я. – Опасно. Остановись – и поехали.

– Она меня выгонит. – Суть-суть!

– Не выгонит. Разберемся. Ну, остановись же, дурочка. Выходи первой. Жди… мм… у входа.

Она отпускает то самое, что обычно не принято держать дамам за столом, застегивает «молнию», глаза ее осмысленно светлеют. Она встает и, слегка качнувшись, идет между столиками. Я разливаю еще по бокалам – так, на всякий случай, – но бдительность компании явно пониженная… выдерживаю две-три минуты и тоже поднимаюсь.

– Далеко? – спрашивает толстогубый Гоша, гений.

– Отлить.

– А! Пойдем вместе, – поднимается и он.

Мысль прихватить с собой Гошу я тут же отвергаю, ибо, по природе не жадный, я не желаю сейчас делиться ни с кем своим новым приобретением, а старой привязанностью тем более. А вообще-то я не терплю этих английских штучек – уходов без прощаний. Наоборот, я люблю, чтобы все бросили свои разговоры, позабыли друг о друге, обо всем на свете и стали долго и горячо прощаться с Теодоровым – пожимать руку, обнимать, высказывать слова признательности, дружбы, любви, – чтобы не отпускали меня, уговаривали, заверяли, что дальнейший вечер без меня уже не вечер, а тоска и скука, – словом, чтобы произошел небольшой ажиотаж, все перепуталось, нарушилось… впрочем, такого почти никогда не бывает, потому что обычно из компании я ухожу последним, если вообще ухожу, а не ночую на раскладушке, на коврике, на хозяйской кровати… Но сейчас-то дело очень секретное, вот я и сбегаю тайком, а пьяного Гощу легко обманываю, говоря, что мне надо позвонить. Он направляется в туалет, шевеля толстыми губами (стихи читает), а я выхожу из Дома и вижу Оксану. К ней уже… это самое… клеятся два пожилых литератора, явные представители старой гвардии. Я же писатель независимый, то есть я из подотряда независимых, входящего в новорожденное семейство российских литераторов… за нами будущее как-никак, мы находимся в вольном полете… и вот я подхожу смелой походкой со словами:

– Нельзя, товарищи! Девушка из андерграунда. Вам не положено. – И, обнимая с мужьей уверенностью Оксану за плечи, увожу.

Вот так невольно Теодоров вносит свою лепту в литературную междоусобицу, политикан хренов!

Лизочка, душа моя, тебе посвящаю это лирическое отступление.

Когда вечерняя темнота зажигает московские фонари, когда косяки поблескивающих машин идут густо, как нерестовый лосось, – из глубин морских в устья своих домашних рек… когда первая звезда без имени вот-вот прожжет небо тонким лучом… когда миллионы окон загораются, как миллионы окон… когда брань, плач, смех тут, а там, где ты, тихий сон, любовный стон, хрип и храп глубочайшей ночи… когда, когда, когда ты лежишь, разбросавшись в горячем сне в своей колыбели, а я мчу, как бес, на такси по Тверской и дальше с бесовскими намерениями, – я о тебе помню, душа моя.

Я помню и знаю, что это уже не повторится, – то, что происходит, в таком именно сочетании, звукописи и видеоряде. Не счетчик щелкает, не цифры мелькают. Рай-ад, рай-ад, душа моя, рай-ад включают и выключают светофоры. Не Тверская промелькивает, как Тверская, а поле бесплодной, может быть, жизни, с нелепыми чучелами, не пугающими ворон: вон я, и вон ты, душа моя. Старею, старею, старею с каждым биением сердца, пока ты спишь, разметавшись в своей колыбели, – нет тебе имени, как звезде этой, кроме имени – душа. Прости и прощай на целую ночь, когда половина большой страны, большая половина, угасла и онемела, а меньшая бодрствует и бурлит. Убиваю себя сознательно в состоянии близком к бессознательному, помня о тебе, душа. Вижу дальний прогал – рай-ад. Суть, суть, суть, любимая. Накопление материала, Лиза, не имеющее никакого смысла, кроме накопления материала, а именно – никакого смысла. Когда загорается… Когда потухает… Особенно желанно думать о тебе в сострадательном наклонении. Есть в этом, конечно, и ужас, в этом необдуманном мелькании, но как сказать! Шаркать ногами, и сутулиться, и мудрствовать при свече над летописью, когда грудной ребенок насажен на штырь, тоже не пристало мне и тебе, душа. Я помню тебя, а себя – нет. Каким был – не стану, какой есть – известно, каким буду – прощай. А зачем же так обнимаю небо и землю? Неужели боюсь расстаться? Лиза, Лиза, душа! Впору заголосить от неизбывной верности тебе – и себе. Говорю чужие слова: нас мало избранных. Только, может быть, ты да я, да еще пять миллиардов, не могущих остановиться по своей трусости. Я приеду, приду, приползу даже ползком к своей цели, но тебя, Лиза, никак не миную. Ибо как же миновать? Это невозможно. Но и послушно замереть перед светофорным миганием – рай-ад-рай – даже если не регулировщик в белых крагах, а ты, голорукая, необыкновенная, преграждаешь путь косяку и мне, единичной особи, тоже ведь не в моих силах. Бесовская душа пляшет и поет, как ангельская, постарайся понять и не осудить. Ошибка думать о винной ягоде или лимонном настое. Это лишь пособничество, а на самом деле, душа моя Лиза, этот путь по Тверской и дальше предназначен еще с первого крика, независимо от тебя, меня, нас. Зачем же сопротивляться, зачем? Зачем растягивать, замедлять и умножать? Спи, спи, спи, а поутру, когда у вас там начнется новый ход солнца, а здесь ляжет плотная, неподвижная тьма, утопив и город, и меня в нем, уже не я, а ты будешь вспоминать по имени и клясться в верности. Хочу верить.

Подъезжаем к нужному дому. Это район Выставки достижения народного хозяйства. Точный адрес утаю. В полутемном салоне такси я опять навел руку Оксаны на своего алчущего знакомца. На этот раз она выпустила его на волю и, положив голову мне на колени, уйдя из поля зрения пожилого, мудрого водилы, мягкими губами и ловким языком довела меня до белого каления. Чтобы не издавать стонов непристойных, я читал вслух космогонические стихи своего родного брата, за что он меня простит. «Дьявол спускается с гор, – читал я громко и с выражением. – Вид его мрачен, ужасен. Весь он огнеопасен. Дьявол спускается с гор», – заглушая неосторожные причмокивания Оксаны и свои сладкие позывы.

– Все! Выходим, – говорю я и, отстраняя Ксюшу, поспешно застегиваю «молнию» на джинсах. Водила включает свет. Он оборачивается. Он задумчив.

– Крепкие стихи. Твои? – спрашивает он. А надо бы ему спросить: «Где такую бабу взял?» – что более приличествует столичному таксисту.

Истинная поэтесса среди нас – Оксана – не таясь сладко облизывает губы, как кругломорденькая сытая кошка. Глаза у нее круглые, кошачьи, с какой-то диковатой поволокой. Ладонью я легонько шлепаю ее по щеке, возвращая на землю. Плачу я водиле щедро – не столько за проезд, сколько за внимание к стихам своего брата. Мы выходим. Оксана идет не очень твердо, да и я не по-солдатски, а с некоторой амплитудой.

– Ой, боюсь! Ой, боюсь! – приговаривает моя подружка. Но ясно, что ни черта, ни Бога она на этом свете не боится. – Не бросишь меня, Костя?

– И не мечтай, – отвечает Костя Киселев, в коего я оборотился. Мы находим нужный подъезд – удается.

– Ой, боюсь! – причитает Оксана в лифте.

– Не ври. Не боишься.

– Ой, боюсь!

Я звоню в нужную квартиру, предварительно отодвинув попутчицу в сторону, к стенке.

Пауза. На губах Кости блуждает бессмысленная улыбка.

Дверь распахивается. В проеме Соня Авербах собственной персоной.

Ого, какая Сонечка Авербах, то бишь Голубчик! Боже мой, какая пышная, роскошная, боже мой, женщина! Какие царственные, боже мой, плечи, полные руки, высокая грудь, какие, боже ты мой, иссиня-черные длинные волосы, какой, боже мой, боже мой, боже мой, светлый и прекрасный лик Богородицы с огромными темными глазищами и яркими, как огонь, губами, – ослепнуть ведь можно, боже ты мой! На ней дивное (неописуемое) вечернее платье – для какого, интересно, праздника она надето? Кого хотят поразить эти огромные золотые кольца в ушах, ожерелье на шее, браслеты, боже мой, на руках? Не для Теодорова же захолустного, пьяного рванины в джинсах и курточке, предназначена эта сочная животная плоть и земные драгоценности, боже мой?

Так я восторгаюсь, так говорю после первичных вскриков Сони, объятий и поцелуев.

– Боже мой, – говорю, – Соня! Как ты по улицам ходишь? Тебя же должны насиловать на каждом углу.

– Правда не подурнела, нет? Не потолстела, нет? – сияет она.

Я опять мну ее, целую, страшно, боже мой, обрадованный.

– Ну, закрывай дверь, проходи! Боже мой, ты пьян! Не мог дождаться, хулиган! Ну, проходи же! – не терпится Соне.

Я захлопываю дверь, но тут же вспоминаю об Оксане и вскрикиваю:

– Соня! Я же не один!

– А кто с тобой?

– Вообще-то должен быть Костя, – объясняю я. – Это такой прекрасный прозаик – Костя Киселев. Но с Костей не получилось. Так уж, Соня, получилось, что я не с Костей.

– Да с кем ты?!

– А вот сейчас покажу, – обещаю я. Открываю дверь и пальцем маню курящую уже Оксану.

Она отбрасывает сигарету и, улыбаясь сытыми губами своими, мерцая глазами, проскальзывает в прихожую.

– Здравствуйте, – внятно говорит она. «Мяу!» – слышится мне.

Соня Голубчик широко открывает и без того огромные свои глаза. В одну, надо думать, микросекунду эти две разные женщины, но обе женщины, получают друг о друге такой объем информации, какой нам – мужчинам, стало быть – представить себе невозможно, несмотря на то, что головной мозг у нас куда как крупней и тяжелей, чем у них, наших бедных подруг жизни, чей мозг, надо признать, куда как мельче и легковесней, чем у нас, властителей жизни… (Сильная фраза!)

– И кто же это? спрашивает Соня очень задумчиво.

Я поспешно их знакомлю. Известная киноактриса Софья Голубчик. Известная поэтесса Оксана…

– Кравчук, – улыбается круглолицая Оксана с мерцающими глазами. – Я видела вас на экране, – говорит.

– Да? – холодно откликается царственная Соня. – Очень приятно.

«Главное, прихожую миновать, – смутно думаю я, – а там-то все уладится».

– Главное, – говорю я вслух, обнимая Соню за плечи, – вы не ссорьтесь. Вот, Соня, гляди-ка что я тебе принес! – И поспешно достаю из сумки две лимонных. – Наверняка у тебя такой водяры нет, а?

– Такой нет, – отвечает она в раздумье.

– Я тебе еще шоколадку купил, – говорю я. – Вкусная, видимо.

– Все это очень хорошо, Юрочка, – отвечает она все еще в раздумье. – Но мне непонятно, золотой мой мальчик, кого ты сегодня намерен трахать: меня или эту виршеплетку?

Вопрос прям, прост и ясен, и чуть-чуть не срывается у Теодорова с губ, что он мог бы… Но тут кошачье лицо Оксаны сморщивается от смеха, она фыркает и вдруг заразительно хохочет. Я тоже невольно смеюсь – и вот на белокожем, прекрасном лице Сони вспыхивает улыбка.

Она сильно шлепает меня ладонью по затылку.

– Ладно, заходите! – жизнерадостно разрешает она. – Но учти, Оксана, я с этим автором мелодрам больше знакома, чем ты. И вообще, боже мой, кто здесь хозяйка? Что захочу, то и сделаю! Ты меня, Оксана, еще не знаешь, когда я подопью. Ой-е-ей, скажи ей, Юрочка!

– Точно, Оксана. Соня, когда подопьет, ой-е-ей.

«Мяу-мяу, не напугали», – слышится мне, отвечает Оксана.

Мы следом за хозяйкой проходим в глубину большой квартиры (где я никогда не бывал!), причем, Оксана на ходу успевает мне шепнуть: «Так ты кто – Костя или Юра?» – а я успеваю ответить, проникаясь духом этого дома, в бабелевском стиле: «Вас же двое. Вот и меня пусть будет двое».

Ах, как живут, боже мой, киноактрисы с неизвестными мужьями, которые отправлены погулять по б… (Вот и целомудренные точки использую, наконец!) Большая гостиная, а в ней, поверь, друг-читатель, накрыт стол для сочинителя Теодорова. Я говорил, кажется, что Соня Авербах (в девичестве Клейман) родилась в Виннице в 1959 году. Хорошо училась в школе. Затем успешно окончила Щукинское театральное училище. Была принята в труппу Драматического театра, где в 1983 году сыграла роль редакторши в пьесе Юрия Теодорова, который родился, как известно, в 1950 году в бывшем городе Сталинске. Так произошло знакомство автора и исполнительницы, переросшее в последующие годы (ибо пьесы Теодорова идут нескончаемо долго) в дружбу и любовь.

– Когда ты в последний раз приезжал, Юрочка? – спрашивает Соня, ослепительная в своем темном вечернем платье рядом со скромной, домашней кисанькой Оксаной. Она командует на столе приборами и хрусталем.

– В 1987 году, – безошибочно отвечаю я, как статистик, падкий до цифр.

– Четыре года минуло, боже мой! Моему сыну уже знаешь сколько? Пятнадцать.

– А новому мужу? – спрашиваю я. – Больше?

– Пошел он подальше! Не смей о нем говорить! Ни слова! Это, Юрочка, такой поразительный ебарь, что ты рядом с ним скромница и тихоня. Я ему сегодня наказала, чтобы он не смел появляться. Он так обрадовался, что даже не поинтересовался, с кем я буду ночку ночевать. Эротоман, Юрочка! Его лечить надо.

– А фамилия такая нежная.

– Вот-вот, нежная! А член у него, прости, Оксаночка, как пограничный столб. Всегда на страже!

– И где же ты, Соня, отыскала такого удивительного Голубчика?

– А вот так уж повезло, Юрочка. Можно сказать, что он моего Авербаха, бедняжку, прогнал своим членом! Боже мой, он размахивает им, как милицейской палкой! И ничего не хочет больше в жизни знать. Хотя специалист, конечно, классный. Маркетинг и прочая, прости, Оксана, мутотня.

– А вы не извиняйтесь, – улыбается Оксана. – Я и сама могу.

– А мне стыдно, – говорю я. – Давай, Соня, сегодня выражаться изящно.

– Правильно, Юрочка! Умница! Я совсем что-то распустилась в этих студиях. Ну, ты понимаешь, какая там обстановка. Боже мой, я не ханжа, видит Бог! Но даже я иной раз… о!.. жаркое горит! – вскрикивает и всплескивает царственными руками Соня – и мчится на кухню.

Оксана тотчас хватает меня рукой за причинное место – честное слово.

– Я тебя хочу-у, – шепчет она.

– А как хозяйка?

– А я хочу-у.

– А ты ее спроси.

– А я хочу-у, дурак!

– Я тоже хочу-у, дурочка, но и ее я тоже хочу-у.

– А она женщин любит?

– Вот не в курсе.

– Я ее хочу-у.

– Это уже лучше!

– Зачем она мужа выгнала? Я и его хочу-у.

– Ну, это ты многого хочешь, – заключаю я.

Хозяйка возвращается с огнедышащим блюдом мяса, картофеля и овощей.

Зверский аппетит вдруг просыпается во мне. Мелькает звериная мысль, что надо жрать, жрать, жрать, чтобы нажраться и не опозориться.

– Соня, – говорю я вслух. – Я страну жалею и в последнее время из солидарности почти не ем. Можно, Соня, я нажрусь, как хочу, без стеснения?

– Боже мой, о чем речь! Для чего я, по-твоему, ставлю – для украшения? Ешь, пожалуйста, сколько хочешь. И ты ешь, Оксана, а то ты почти вдрабадан. Наливай, Юрочка, голодненький мой мальчик, как я тебя люблю, ты бы знал! У меня, кстати, и другой повод есть для застолья. Я снялась в одном боевичке.

– И что за роль? – берусь я за лафитник.

– А можешь представить, содержательница публичного дома. Почти как в жизни с Голубчиком!

Наливаю, наливаю. Соне полную-полнешенькую рюмку, себе – две трети, Оксане, кошечке мартовской, половинку. Все правильно. Большой психолог Теодоров, молодец!

– Давай, Юрочка, поцелуемся, – нежно говорит пышная, яркая, блистающая Соня.

Эта подглавка для учебника сексопатологии.

Я поражаюсь, я до сих пор поражаюсь, а уже не маленький, что мы, мыслящие люди, с мощными быстродействующими мозгами, так зависимы от нижней части своего тела, так спеленуты и повязаны своими низменными страстями. Разумеется, головной мозг как таковой не может стать производителем мальчиков и девочек – это я понимаю. Природа поступила мудро, избавив его от детородных функций. Хотя не исключено, что на высшей стадии развития (по аналогии с новыми поколениями компьютеров, которые будут вскоре различаться своими полами) станет возможно совокупление мыслью (оно и сейчас возможно, но чисто умозрительно), то есть соприкосновения лбов с закрытыми глазами будет достаточно для исполнения всех желаний, вплоть до оплодотворения и последующих родов, без всякого участия отвратительных половых органов.