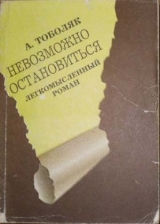

Текст книги "Невозможно остановиться"

Автор книги: Анатолий Тоболяк

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 22 страниц)

Страшное нетерпение охватывает меня. Я останавливаюсь. Туда ли я иду? Не повернуть ли мне от морского вокзала к кассам Аэрофлота? Но новый верный друг, а именно – роман «Невозможно остановиться», напоминает о себе: а я, мол, как же? Нет, прочь, небеса! Они скоротечны. А медленная морская стихия это то, что надо. Целые сутки в уютной морской каюте Теодоров сможет развлекаться на бумаге похождениями своего двойника. Нельзя терять запал, друг-читатель. Взят горячий след по первой пороше: значит, ату, ату! Покуда запах Лизоньки, сладкий, пряный и едкий, как смесь меда, ванили и горчицы, не перебил чутье, охотничий пыл, превращая один гон в другой, а верней, гонку в гон, нельзя упускать животрепещущих мгновений… соображаешь, друг-читатель? Один билет второго класса. Благодарю.

Так здравомыслие приводит меня на борт теплохода «Ольга Андровская».

Ольга – хорошее имя. Однажды я встретил одну Ольгу – прочь! Так вот, Ольга эта… прочь, говорю, заткнись! Разлакомился, сластолюбец, распустил слюни, глядя на стайку юных морских путешественниц в студенческой стройотрядовской униформе. – А зачем их так много, зачем? Зачем они такие солнечные, соблазнительные – зачем? – Не твое дело. Убирайся в каюту. – Сейчас уберусь. – Ну, убирайся. У тебя есть дело. Работа ждет. – Сам знаю. Я на них даже и не гляжу. Ну, омички и омички. Омичек я, что ли, не видал? – А куда идешь? – А вот покурю с девушкой за компанию. Нельзя, что ли? – И я подхожу, приваливаюсь к борту рядом с одинокой созерцательницей. У нее поперек куртки на спине огромная надпись: ОМСК – ОПИ. Но я все-таки спрашиваю:

– Из Омска, девушка, да?

Она испуганно вздрагивает. Задумалась, загляделась, замечталась, глядя на обширную бухту Золотой Рог. На куртке огромная надпись: ОМСК – ОПИ. ОПИ, предположим, стопроцентный кретин не сразу расшифрует, но и он поймет, что она из Омска. А я, видимо, двухсотпроцентный кретин, потому что спрашиваю: «Из Омска, девушка, да?» – пугая ее, отрывая от девичьих грез. Она справедливо недовольна.

– А вы что, читать не умеете?

– Нет, почему же, – отвечаю я. – А может, эта куртка не ваша. – Кретин кретином, а вышел-таки из положения.

– А чья же?

– Ну, чужая.

– Почему я должна чужую носить?

Все вопросы правильные. Ответить трудно. Я льстиво улыбаюсь:

– Ну, всякое случается, – говорю. – Значит, из Омска. Я там бывал.

Она пожимает плечами: ну, и что, мол? За борт мне из-за этого бросаться, что ли?

– Хороший город, – продолжаю я беседу. – Миллионный. Вы, значит, одна из миллиона. Интересно как. И куда плывете?

– Слушайте, дайте мне побыть одной, – решительно говорит она.

То есть, как я понимаю, не хочет беседовать. Что ж. Пожалуйста. Я не против. Девушка неинтересная. И не любопытная. Не понимает, как много познавательного мог бы я ей сообщить, как расширить ее кругозор. К тому же девица прыщавая. Весь лобик в прыщах, некрасиво. Наверняка на борту такого большого теплохода, как «Ольга Андровская» – да хотя бы среди ее подруг из ОПИ – есть девушки чистокожие, общительные и любознательные. Я направляюсь на корму. А «тот, который во мне сидит», опять начинает зудеть. – Ну, какого хрена бродишь? Идеальные ведь условия. Попутчиков в каюте нет, пустая каюта. Сиди и пиши, хоть запишись. Ну? – А я ему отвечаю, зануде: – То-то и плохо, что условия идеальные. Надо бы мне в каюту двух грудных младенцев, чтоб орали. Или бы штормягу каку-никаку. Это – да. А так что-то не то. Что-то не по себе. Что-то такое внутри точит. – Знаю, что тебя точит! Американская бутылка. Выжрать тебе ее охота. И бабу засмолить. Вот и вся причина. Не так, что ли? – Ну, так! Так! – свирепею я. – Ну, чего пристал? Видишь, уже иду в каюту. Видишь, уже пришел. За столик сел. Сейчас начну творить. До вечера буду неугасимо творить, как творец, писать, как писатель. Тысячи букв напишу, хотя их всего тридцать три. А уж как завечереет, уж как, брат, завечереет, и море, значит, как потемнеет, да как начнутся после ужина танцульки в музыкальном салоне, тогда уж, извини, брат Теодоров, я за себя не ручаюсь. – Понял. Давай. Поехали. Сосредоточились. Как тут у нас?.. Ага, вот.

«… я снова в гостях. Из одной комнаты, чужой, переселяюсь в другую, тоже чужую, но, в общем-то, знакомую. Так уж получается независимо от меня. Она, Лиза, видимо, пожалела сервизную ивановскую рюмку. Я во всяком случае не слышу условленного звона и в какой-то предельно критический момент теряю ее из виду, хотя она несомненно присутствует где-то рядом, в этой же комнате. Лиза. Семенова. Потенциально Теодорова». [4]4

См. глава 2 «Снова в гостях» и т. д.

[Закрыть]

Постепенно втягиваюсь. Слабенький такой, кратковременный запойчик, нарушаемый необязательной закуской на морскую тематику: ритмичным покачиванием судна, плеском воды о борт, надсадным криком чаек.

Страна продолжается, она лишь перешла из твердого состояния в жидкое, но по сути своей все та же – большая, как эпопея, тяжелодумная, трудночитаемая, неохватная по размаху и замыслу, завораживающая размерами и внутренней нецелесообразной мощью. А в осязаемой дали – курс ост – последние ее пределы: рыбообразная твердь, с которой связал почему-то Теодоров свою жизнь, и где закончит, по-видимому, дни свои… а еще дальше – клочки Курильской гряды, куда он отправится вскоре в славной компании, а дальше, я полагаю, ничего нет, лишь хлябь морская. При таких-то масштабах, в таких объемах земли, неба и соленой воды как не задуматься о собственном ничтожестве? Помысли и ты, друг-читатель. Ради чего ты так рачительно исполняешь свои человеческие обязанности – например, дерзаешь каждое утро просыпаться? Серьезность твоя, о, друг, смешна. Усердие твое пустопорожне. Надежды, ясно, несбыточны. Радость бытия обманчива, а горе твое никем не наблюдаемо. Друг! ты такой же мертвяк, как и я. Ты мнимая величина. Ты, как и я, мимолетная плоть самоублажающая, тлетворный дух всего-то. Отчего же ты, дружище, так серьезен, обстоятелен, хозяйственен, будто знаешь что-то, что неизвестно мне? Особенно, повторяю, смешна твоя серьезность, с которой ты относишься к самому себе. Если и можно облечь жизнь в какой-то смысл, то лишь видя в ней (и в себе тоже) отличную шутку создателя. Невероятно смешно. Ха-ха-ха. Посмеемся и подивимся тому, как мы забавно придуманы кем-то. Не хочешь, да? Ты полагаешь, что в серьезности заключена мудрость, а мудрость подсказывает тебе такие понятия, как «предназначение», «долг», а предназначение и долг обязывают к серьезному осмыслению своей жизни? Ну, и бредятина, друг! Это же замкнутый круг, друг. А если каюк вдруг? Не сходи с ума, друг. Вот я человек разумный («Теодоров Разумненький») и понимаю, сколько драгоценного невосполнимого времени ты убил на этот так называемый роман – а сколько я? Ха-ха-ха. А на кой нам корпеть над ним, скажи на милость, если по теплоходу бродят (числом много) юные омички, если в пакете у меня бутылка виски и если даже роман этот станет, как я предполагаю, бестселлером?.. Кончаем. Завязываем на сегодня. И ты, Теодоров N 2, попробуй только пикнуть.

В полном согласии мы выходим на прогулочную палубу. Теодорова N 2 я ублажил третью стакана виски. (Он тоже, мерзавец, пьет, только любит выкобениваться.) – Ну-с, – говорю я. – Что мы предпримем, Дмитрич? – А что, Юрий, – отвечает, – мы можем предпринять? Денег у нас кот наплакал. Одна надежда на интеллект и виски. У тебя интеллект есть? – Интеллекта, – усмехаюсь я, – море. Это у тебя его не густо. Ну, ничего. Положись на меня.

И вот идем фланирующей походкой, изображая молодое безделье, чувствуя себя под виски, то есть американцами, а сами приглядываемся, присматриваемся. Кандидаток много. И омички из ОПИ тут, но они стоят сплоченной группой, охраняемые бравыми молодцами омичами, и компания разнокалиберных организованных дам, туристок, судя по всему, – но нам их не надо. – А чего нам надо? – спрашивает N 2. (Наивным хочет казаться.) – А нам надо, Дмитрич, какую-нибудь скучающую беспризорную индивидуалку. Желательно, конечно, молоденькую. Но можно и средненькую. Старенькая тоже пойдет, лишь была бы не очень глупенькая. – Национальность? – спрашивает N 2 сухо. – Это нам без разницы, – отвечаю.

Туда проходим, сюда. Сюда-туда. Гуляем. На то и прогулочная палуба. Темное море спокойно. «Ольга Андровская» идет ровно, слегка вздымая тяжелый свой круп. Темная глубина воды и неба. Тайна, тайна. Там и там. Тут, на палубе, бытие, а там, выходит, небытие. Тут курс норс-ост, скорость девять узлов. Там великое спокойствие, молчание… да-а. Все-то мы знаем, все понимаем, кроме нездешних тайн. Ну, ничего, и к ним приобщимся в ближайшем будущем – скажи, Дмитрич? – Пошли отсюда! Ненавижу про-гу-ли-ва-ть-ся. – Погоди, – урезониваю я. – Еще пару галсов. Не может же быть, чтобы нам не повезло. Мы же везучие. – Мы, Юрий, не везучие, а охочие. Надо, чтобы все получалось случайно, а не специально, сам знаешь. – Ну, это ты правильно, – соглашаюсь я. – Но один разок нарушим технологию.

И приближаемся к одинокой девице. Она стоит на корме лицом к морю и наблюдает, глядя вниз, на кильватерную кипятковую струю нашего лайнера, освещенную кормовым огнем.

Мы пристраиваемся рядом, и я говорю:

– Какой могучий винт, правда, девушка? Сила!

Сказав это, я вижу, что ошибся. Это не девушка, а узколицый, нежнокожий, длинноволосый паренек.

– Извини, – поспещно говорю я, шарахаясь. И мгновенно вспоминаю рассказ Илюши о том, как однажды вот на таком же судне – «Софье Ковалевской» – он, выйдя из бара, на такой же вот палубе, в темноте долго обхаживал, уговаривал и ласкал тоненькую, озябшую, одинокую девушку, пока вдруг не выяснилось, что это юный мальчик. Илюша со страхом сбежал, и я поспешно ретируюсь от этого субтильного вьюноши… чур, чур! Это не по моей части, о, нет, этого мы не проходили, о, нет, и хоть велика наша жажда познаний, всяких и разных, тут мы предпочитаем сохранить чистоту и невинность, как родниковая водица. Это нам непременно зачтется на Высшем Суде, так же, как бережное отношение к тараканам… Есть у нас светлые проблески в душе, правда, Дмитрич?

– Охренел ты совсем! – отвечает контролер мой. – Пошли отсюда! – Еще один заход, последний, – обещаю я.

И в некотором уже отчаянии приближаюсь к одинокой милиционерше. Да, милиционерша в форме. Опыт бесед с милиционершами у меня невелик, поэтому первый мой вопрос, может быть, бестактен. Я спрашиваю:

– А правда, что улицу надо переходить только на зеленый свет?

Странное дело, но она тут же оперативно откликается, блеснув в улыбке золотой коронкой.

– Правда, – говорит.

Лет около тридцати. Курносая, широкоскулая, каштановая.

– Ага! – говорю я. – А вот интересно: на прогулочной палубе тоже есть правила движения?

Она энергично кивает и отвечает в том смысле, что здесь нельзя перешагивать за борт. Хорошо. Молодец. Умненькая милиционерша.

– А вы при исполнении, девушка? – интересуюсь я.

– Слава Богу, нет.

– Это хорошо! Я тоже отдыхаю. Я прогуливаюсь. Вы когда-нибудь пили виски?

– Ни разу в жизни.

– А хотите попробовать? У меня есть.

– Заманчиво! – улыбается она.

– Ну, так в чем дело? – ободряюсь я. – Каюта у меня, кстати, пустая. Пойдем?

– А как быть с мужем? – вопрошает она.

– А вы тут с мужем?

– Ну да.

– Тоже милиционер?

– Конечно.

Я осекаюсь. Мрачнею. Бормочу:

– Тогда что ж. Прошу прощенья. Два милиционера это много, сами понимаете. А жаль.

– Поищите еще кого-нибудь, – широко улыбается она.

– Само собой, – обещаю я, отходя.

Ожесточенный, поднимаюсь по лесенке на верхнюю палубу, где шлюпки спасательные и где вообще-то находиться не положено. Внизу и вдали темное, поблескивающее, тяжело шевелящееся море. Страшная глубь без огней. Вверху страшенная даль мерцающих звезд. Вот такая природа. Я иду вдоль борта и наталкиваюсь. Женщина. Одна. Встаю рядом.

– Ночь нежна, [5]5

С. Фитцджеральд «Ночь нежна», М., изд. «Прогресс», 1985 г.

[Закрыть]– так начинаю я, закуривая.

Не говоря ни слова, она, эта Ева среди чудищ морских и эльфов ночных, поспешно уходит от меня по темной палубе. Ну, чего перетрусила, спрашивается? Неужели я выгляжу злодеем-насильником? Я чуть не плачу от огорчения. Глупая какая! Человек хочет побеседовать о красоте природы, о высях и весях, а от него шарахаются, как от гада подводного. Обидно! Обида невыносимая. И сказал всего-то «ночь нежна», изысканно намекнув, что ночь нежна, и вот именно тактичность моя, исключительная начитанность заставили ее в страхе умчаться… эх! Ужель утерял силу древний мой опыт обхождений и ухаживаний? Может, надо было вцепиться ей когтями в шею, прокусить железными зубами горло, разодрать платье сверху донизу, обматерить по-черному – может, этого ждут ныне от кавалера на верхней палубе?

И все-таки спускаюсь в музыкальный салон. Хочу посмотреть, молодцы и молодки, на ваше веселье. Давно я не видел, как вы развлекаетесь.

Возьмем стакан охлажденного сока в баре (это мы можем себе позволить) и скромно усядемся в сторонке. В прежние бы времена… ну, уж в прежние бы времена!.. в те самые прежние!.. в те времена мы бы… эх бы! ух бы!.. чего бы мы не натворили во времена прежние, те самые, которые… вот именно! Были времена, были – незабвенные, и мы были быстроноги, горячи и буйноголовы. А теперь вот сидим и разглядываем со страхом эту пляшущую ошалелую свору, спущенную с поводков, и крестимся мысленно, и причитаем. Сынки! дочки! – причитаем.

– Аль вы совсем очумели? Это что ж вы такое вытворяете? Человеки вы аль нетопыри какие? Аль вас вздрючили, аль у вас падучая? Это же в какое бесовство надо впасть, чтобы так распоясаться всласть, деточки вы мои? Глазыньки у вас одичалые, ротики перекошены, на лобиках можно странные слова прочесть – мор да мура, быр да пыр, баал, барал и еще хжъцзймв, а больше ничего не написано, как после лоботомии. Ой, сатаны! Ой, боюсь! Ой, юродивчики! Ой, нету нам места тута, Юрчик! Не такие мы с тобой были. Мы были умненькие-преумненькие, славные и пригожие, и уж коли из нас получились такие чудища, как Теодоров Ю. Д., так что же из вас-то произрастет, какая дурь-трава? Прочь отсюда! Не наш это мир и не нашенский кир. Головой под подушку и заснуть поскорей и проснуться в виду осиянных берегов, где на высоком мысу стоит ожидаючи любонька наша, красна девица Лиза.

Вот тут именно и подходит некто, как всегда бывает. – Хотите потанцевать?

– Можно! – тотчас встаю я.

Римма и Юрий. Семьдесят пять на двоих. Виски и «Мискет». О. Итуруп. Сейсмическая станция. Самописцы. Кардиограмма земли. Тары-бары-изобары. Петербург. Бурда-моден. (В смысле изысканно одета.) А Петербург – родина. А Юрий из Кузбасса. Бывали в Горной Шории? Никогда. А откуда «Мискет»? А откуда виски? У меня родственники в Нью-Йорке. А у меня умерла мама в Петербурге. Места Федора Михайловича. Проследим путь Раскольникова. Литературная викторина. Какой марки пистолет был у Свидригайлова? Что сказал еврей в тулупе, караульщик? Эрмитаж и эпатаж. Гидрометеорологический институт. А Дальневосточный университет не хотите? Смертная скука, понимаю. Итуруп – не Багамы. Знаем и такие места, как Диксон, Хатанга, Тикси. Позвольте, Римма, но и мы знаем эти места плюс мыс Челюскина. Памиро-Алай знаком? Майские маки, горные злаки. Очень нестойкие цветики, хранению не подлежат. Мы двигались одними маршрутами, пересекались – надо же. Параллель предпочтительней меридиана. Семья, конечно? «Капитан, обветренный, как скалы»? Детский сад на дому? Прошу прощенья, но бездетность не порок. Бесплодие в наше время – дар Божий. Стихи? Разумеется. Можно изысканные: «Я вскочила в Стокгольме на летучую яхту». Есть другие: «Четверорогие, как вымя…» Или: «У статуи Родена мы пили спирт-сырец…» Виски и «Мискет» сочетаемы. А откуда такие татарские скулы, такой разрез глаз? Римма Радецкая. Анатолий Тоболяк. Юрий Теодоров. Пышные волосы с рыжинкой. У вас, Римма, пышные волосы с рыжинкой. Ах, хна! Или индийский чай? Неважно. А зима на о. Итуруп омерзительная. Расскажите нам о цунами. Мы знаем, что цунами – порождение гнева Господня. Предполагаем, что сердцебиение Земли неритмично. Бывали мы и на вулкане Баранском, как же! Срез ада, говорит мой хороший приятель. Там течет многоцветная горячая река, я не ошибаюсь? Нет, Юрий, все правильно, но я не пользуюсь вездеходом, я хожу пешком. И вот я вспомнила: от квартиры Раскольникова до старухи-процентщицы семьсот шагов. Ошибка: семьсот двадцать. Еще виски? Нет, еще «Мискета». Как хотите, но я не верю, что литература может прокормить. Может, если питаться горбушкой хлеба и баклажанной икрой. Мне довелось прошлым летом побывать в Японии. О, ветка сакуры! Мы живем не так, как надо. Итуруп не богат собеседниками. А мы нуждаемся вообще-то в собеседниках? Иногда. Часто. Всегда.

Плавающий муж, понимаю. Зверюги цунами. Вспомним Северо-Курильск 53-го года. Переворачиваемые танки – да, да, не будем вспоминать. Я там поседею, Юрий, я там состарюсь, я там умру. Ну-у, зачем же так! Пышные волосы, добрые губы. А семья есть, Юрий? Нет, Римма, одинок, как цунами. Все мы возникаем. Затем исчезаем, раскатившись по прибрежным камням. Прекрасно. Откроем иллюминатор. Пусть пустошь морская. Много общего. Посреди Японского моря. Неужели ваши следы есть на перевале Тагузак? Ах, хна. Хана мне. Ночь без сна, видимо. Попробуем соприкоснуться дыханием. Обучались вы на курсах нежности? Нежность стара, как танец падеграс. Страсть – другая ипостась. А мы устроим ночь нежности. Это лучше, чем двухминутка ненависти, правда? Продажная сука – это докука и мука. Но об этом помолчим. Нам повезло. Римма из клана калановых. Каланово гладкая кожа. А волосы-то у вас русалочьи. А губы нежны, как нежна, понимаете, ночь. Римма и Юрий измеряются по старомодному Реомюру. А по Фаренгейту – пусть Фая и Гена, нам незнакомые. Отчего же ты бьешься, родственная итурупочка, близкая душа? Не надо – не надо – не надо – почему? Это понять невозможно. Есть объяснение? Да. Вы имеете дело с уродкой. Перед вами безгрудая. Нежную плоть вырезали. Предполагаемая опухоль. Ох – опухоль, всеобъемлющая выхухоль. Ах – хна, рыжина. Чрезвычайная беда. Но все равно. Не плачь. Я кто угодно, но меньше всего палач. Поцелую тебя в рубец. У кубика Рубика шесть граней. Шанкр на крайней плоти – раковая ржавчина – укус каракурта – травма мозга – наркомания – наконец, морг. Где гарантия, что избежишь? Сколько граней моих? Так не плачь же. Пожалуйста. Во мне самом, знаешь ли, столько слез, что хватит для нового потопа. Так не плачь же! Пожалуйста. Вот так. Крепче, нежней и ближе. Курсы нежности. То, что нам надо. На Итурупе мы встретимся. Непременно. А Лиза простит. Всех – и ветреную Варю в варенках. Близ Лизы мы всегда. Лизы не убывает. Ее все больше с каждым поворотом винта. А мы лечим Римму. Страдающую. Это надо понять.

2. ПРИБЫВАЮ

Прибываю-таки. Спускаюсь на причал с борта теплохода «Ольга Андровская». Прощально машу Римме рукой снизу, а она ответно машет сверху, а ветер раздувает ее рыжеватые волосы. Встретимся, встретимся, вероятно. Пока! Встретимся.

Поднимаю воротник куртки, ибо погода нашенская – ветреная, дождливая хмарь и хмурь. Спешу к проходным воротам, где поджидает автобус. Еще не конец. Еще сорок километров последовательного движения, чтобы замкнуть круг. Уезжал я. И приехал я, а не кто-нибудь другой. Мы, видите ли, путешествовали. Мы летали, ездили, плавали – и вот вернулись туда же, откуда начали. В этом должен быть какой-то смысл. Подумаем. Пораскинем мозгами. Наверно, смысл очень глубок, если сразу его не ухватишь. Но сначала усядемся у окна, чтобы разглядывать наши зеленые летние сопки, пока будем приближаться. Уселись. Начинаем думать. Итак, Теодоров, ты ехал в Малеевку. Ты не достиг Малеевки. Не доказано даже, что Малеевка вообще существует. Если уполномоченный Литфонда спросит: «Ну, как там Малеевка? Хорошее место?» – надо, видимо, ответить, что ты не успел ее разглядеть, она в день твоего приезда сгорела от страшного, опустошающего пожара. Пусть проверяет. Его дело. Но факт, что в Малеевке ты не побывал, а следовательно, вообще мог не двигаться с места. Логично? Да, вполне. Пойдем дальше.

Свой роман, как было задумано, ты кооперативу не продал. К родителям и братьям, как планировалось, ты не попал. Деньги последние ты спустил. То есть, здраво рассуждая, экономической выгоды от твоего путешествия никакой. Ладно. Выгоды ты, предположим, и не ждал. Не такой ты, в конце концов, полудурок, чтобы надеяться, что такой, как ты, полудурок, может сделать поездку материально прибыльной. Но польза! Польза-то морально-духовная, лирически-эпическая, творчески-созидательная хоть какая-нибудь есть? Нет никакой пользы! Ты хотел, видишь ли, проветриться, отдохнуть. Но у тебя и посейчас чугунно-тяжелая голова, как при отъезде, легкие забиты никотином и кардинальная мысль та же, что при отъезде: поскорей выпить пива.

Впечатления? О, да, они есть. Их несколько. Можно посчитать на пальцах, хватит одной руки, – и все они, образы эти живые, так или иначе связаны с бесстыдными ляжками и ягодицами… А что, нет разве этих славных частей тела на твоем родном острове? Или нелюди тут обитают, Медузы всякие Горгоны? Да одна только Лизонька с ее сахарными устами… Так! С впечатлениями ясно. Но не забывай, что ты начал писать роман «Невозможно остановиться». Это немало, согласись. Ну, а кто сказал, что за своим кухонным столом, в обществе приятелей-тараканов ты не разогнался бы куда быстрей, чем на американизированном экспрессе «Россия»? Как ни крути, Теодоров, а получается, что путешествие твое – дурь несусветная. Мудак! Ты приехал к знакомому указателю с надписями: «Направо пойдешь – хрен что найдешь. Налево пойдешь – пьянь да балдеж. Прямо пойдешь – от смерти падешь». Тут я вдруг громко хохочу.

Несколько путешественников (все путешественники, все! все, представьте, при чемоданах, такие солидные мои сограждане!) косятся на меня недоуменно: чего, мол, рыгочешь, рванина? А меня рассмешила такая мысль. Вдруг представил, что, выходя из автобуса, нахожу большую пачку денег. И что же я с ней делаю? А вот что: покупаю авиабилет до Москвы. А зачем? Как зачем! – чтобы в точности повторить свое путешествие.

Способен я на это? Пожалуй. Ну, вот: сиди тогда смирно, сопи в две дырочки и не самоедствуй. Благодари судьбу, что прилетел в том же образе, в коем улетал, при своих руках и ногах, при том же не рехнувшемся-таки, не скурвившимся-таки сердце… остальное, брат, мелкие мелочи быта, с ними справимся. Так? Ну, так, конечно, братишка! Умею я, бля буду, себя утешать и успокаивать, талантлив страшно в этом смысле.

Сопки, сопки – летние, буйно зеленые, а между ними петляет вьюн-дорога. Налево пойдешь – на материк попадешь, направо пойдешь – океан узришь, прямо пойдешь – очутишься в объятьях Лизочки. Лиза! стрелочница моя! Чуешь ли, что я магистрально приближаюсь? Готова ли, душенька, открыть зеленый свет на красном моем пути, али устроишь вдруг невообразимую аварию? Ду-у! Это я гудю. Я дудю. Ох, и быстро мчусь, аж дух захватывает! Аж глаза слезит. Ага, услышала мой стук-перестук по стыкам-перестыкам, мой зов: ду-у! – всколыхнулась, воссияла, возрадовалась. Так и надо, Теодорова. Мы же век не виделись. А ну-ка, скажу, отвечай, лукавая, какова была периодичность твоих воспоминаний о путешественнике? – Ах, – скажешь, – перец ты мой сладкий, минуточки без тебя не жила! – Пр-равиль-но! – прокаркаю я. – Молодец, однако! А я без тебя, Лиза, чего уж там минуточки, даже секундочки не жил, даже махонькой микросепулечки, даже визуально наблюдая всякие бесстыжие ягодицы и ляжки. Ибо они мне чужды. Они, Лиза, бездуховны, а ты вся лучишься кровным теплом, поняла? Складно муженек излагает?

И еще я скажу. И еще я обниму. И еще я прильну. И дочь Олька закричит: «Па-апа!» – и ты, бывшая Клавдия, – чего уж там! – вздохнешь облегченно, что я не пропал, не сгинул на путях своих, потому как, ставши бывшей, ты все равно свет в душе хранишь, я же знаю, и до конца дней своих не сможешь от меня, въедливого, избавиться. Ну, а друзья-приятели, они, само собой, не отвергнут Теодорова. Их я перво-наперво порадую просьбой о займе нескольких Ильичей на ближайшие потребности. А там, глядишь… А там Курилы наши исконные. А там, глядишь, начнет писаться-складываться, кроиться-шиться романчик мой легкомысленный, надежда душевная и услада. Тараканчики, конечно, промаршируют строем, меня приветствуя… Нет, право же, о веревке думать преждевременно. Нет, гадом буду, жизнь интересна и замечательна! Есть во мне мудрость, имеется. Я бы, будь я политиком, крупным был бы политиком. У меня при полной-то безнадеге бывают такие, брат, приступы воодушевления, что массы за мной двинулись бы, как овцы за козлом!.. А вот кто меня не встретит, так это Ваня. Но и с ним мы побеседуем, когда наведаюсь на кладбище. Подъезжаем к Тойохаре.

Последовательно. Без пропусков. Сначала подъезжаем, затем въезжаем. И вскоре пересекаем улицу Сергея Александровича, где я – читатель помнит – живу. Но я здесь не схожу – зачем! Дома меня, как известно, никто не ждет, кроме древних животных. А выхожу я в центре Тойохары, на улице имени Ильича около его же памятника, красивого и сзади, и спереди. Всегда, когда приезжаю, здороваюсь с Ильичем – и сейчас тоже. Склоняю голову, говорю: «Здравствуй, электрификатор. Рад видеть. Не похудел, не потолстел – такой же. Молодец. Держись», – и тотчас, начисто о нем забыв, направляюсь под редким дождиком в Чеховский фонд. Очень волнуюсь, словно мне предстоит встреча с самим Антоном Павловичем, писателем.

Деревянное здание времен японской колонизации. Таблички: военкомат, СП «Тайфун», СП «Надежда», арбитраж, Чеховский фонд. Темный узкий коридор. Дверь. Еще дверь. Кабинет Илюши.

Илья встает со стула, раскинув руки.

– Юраша! – восклицает он.

Именно вот так. Встает со стула, раскинув руки, и восклицает: Юраша! А мог бы хмуро взглянуть, поморщиться, кисло проговорить: «Ага, прибыл», и посмотреть при этом на часы, намекая, что приехал я раньше времени и не очень-то кстати, чем нарушаю его организационно-рабочие планы. Нет же, слышу дружеское «Юраша!» – и мы, значит, традиционно обнимаемся, как закадычные друзья Брежнев и Хоннекер… а вот поцелуи у нас, слава те Господи, не приняты.

Пора уже назвать фамилию Илюши. Фамилия у него легкая, певучая, птичья: Скворцов. А приметы его таковы. Довольно-таки высок, худощав, узколиц. Шатен с легкой преждевременной сединой. Долихоцефал. То есть обладатель удлиненного арийского черепа. Светлые, узко поставленные глаза. Лоб иссечен двумя длинными шрамами, памятками юности. Родился в 1955 году в городе, как помнит читатель, Кисловодске. (Найти и обезвредить.)

Улыбаясь, садимся мы напротив друг друга, закуриваем, и происходит такой примерно разговор.

ИЛЮША. Ну, как съездил?

ЮРАША. А знаешь, ничего. У тебя деньги есть, Илюша?

И. А знаешь, нет. Но найдем. А зачем тебе?

Ю. А пива, знаешь, хочется. Вообще, без денег плохо.

И. Без пива хорошо. Мы тут не пьем. Работаем. В Малеевке был?

Ю. Не получилось.

И. А почему?

Ю. А далеко она. Не доберешься.

И. Понятно.

Ю. Зато я Костю Киселева видел. Но недолго.

И. Как он?

Ю. Плохо себя ведет. Дерется.

И. А мы хорошо себя ведем. Не пьем, не деремся. На Курилы поедешь?

Ю. Еще бы!

И. Ты, я, Митя, Андрей. Такая бригада.

Ю. Хорошая.

И. Женщин не будем брать.

Ю. Правильно. Ну их!

И. Ты вообще-то сколько отсутствовал, Юраша? Мне показалось, что не очень долго.

Ю. А что там делать? Там неинтересно. У нас лучше.

И. Конечно.

Ю. Мной никто не интересовался?

И. Да вроде нет. А кто?

Ю. Ну, кто-нибудь.

И. Вроде нет. (Пауза.) Пива, значит, хочешь?

Ю. Хочу.

И. Вот ты какой! Мы вот не пьем, и ничего. А ты вот приехал, и сразу тебе надо пива. Без пива не можешь.

Ю. Ну, кончай, Илюша.

И. А мы не пьем, и ничего. (Встает.) Работаем. Дела решаем. (Открывает сейф.) Зачем тебе деньги? Тебе без денег лучше. Зачем они тебе?

Ю. (обиженно.) Я тоже человек.

И. Мы вот не пьем и хорошо себя чувствуем. Деньги казенные, Юраша. Сколько?

Ю. Ну, это самое…

Такой примерно разговор. Выкинем сутки. Нет, двое. Может, даже трое, если правильно посчитать. День сменяется ночью, в этом нет ничего необычного, и превращается в другой. Нормальное явление, всем знакомое. Главное тут не пугаться их неотличимой похожести, странной скоротечности. Вообще-то дни-близнецы, но у одного как бы не хватает ног, у другого рук, а третий вообще без туловища. Дни-уродцы. Родились, порадовали и умерли. Так бывает? Да. Я вам говорю: да. Но пугаться не надо. Не стоит себя казнить: вот, мол, сколько дней загубил! А надо мудро сообразить, что они, эти дни-близнецы, коротышки, в любом случае утекли бы, исчезли, испарились, умчались бы по своему невероятному космическому коридору в тартарары, в никуда, так ведь? Люди благонамеренные тоже не смогли удержать их при себе. Все мы идем нога в ногу – вот что утешает. Но сердцу, простите меня за пошлость, не прикажешь: оно бьется разболтанно – то стучит в ребра, то затихает, то опять срывается с места. Мысль можно утихомирить, хотя и сложно, а этот движок не тобой-таки запущен, не тобой управляем. Кровь, например, гонят явно не туда, куда надо. Кажется, хлынет сейчас из ушей и носа, алая моя. А руки почему-то немеют и ноги тоже.

Давайте, Юра, измерим вам давление. Мамочки! При таком жутком давлении вы не можете быть живым, исключено. Но я жив, сестрица. Я даже узнаю ваш голосок и вспоминаю ваше имя – Мотя.

– Ты ведь Мотя? – спрашиваю ребенка рядом с собой. Тормошу. – Проснись, Мотя!

Щупленькая, светленькая девочка недовольно мычит, открывает глаза. И вдруг встрепанно садится на тахте, глядя на часы и причитая:

– Ой, ой! Я же в больницу опаздываю! Меня убьют!

– Ну, так беги.

– Бегу! – соскакивает она на пол. (Боже, что за цыплячья попка-жопка-гузочка! Что за ножки-спичечки! Что за лопаточки куропаточьи! Ребятеночек какой-то.) И я, Теодоров, тиранище, позволил себе… Невольно стону – от жалости, наверно, и сострадания. Она оборачивается от двери.

– Плохо вам?

– Плохо, Мотенька. Взгляни, нет ли чего на кухне.

– Вы же спирт оставили.

– Правда?! – вскидывает Теодоров свою дикую голову. – А спирт твой?

– Ну да. Больничный.

– Мотенька, ласточка, тащи мне, гаду, эту гадость немедля! «Сейчас, больной. Вы у меня не один», – кажется, слышу в ответ.

Пропускаю. Сокращаю. Так надо. Моти-ребятеночка уже нет, а я, Теодорище, еще тут. Но я, сами понимаете, уже другой, очеловеченный, облагороженный медицинским спиртом. Я уже Теодоров рассуждающий, вспоминающий – ну, вроде бы мыслящий. Ничего, в общем-то, нового, так всегда – и в жизни, и на этих долгих страницах – но каждый раз, поверь, друг-читатель, воскрешенье мое кажется мне не менее чудодейственным, чем, скажем, Христово (прости мне, Господь, кощунство это!). Я был не рад солнцу – и вот уже улыбаюсь ему, родному, светлоликому. От меня отреклось сердце, но оно опять при мне – лихое, согревающее, надежное. Я мог умереть надолго, ан выжил и жую корейскую капусту. Это поразительно, согласитесь, и страшно интересно!