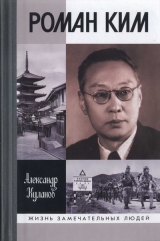

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)

Глава 8

В МОСКВУ, В МОСКВУ…

С окончанием Гражданской войны в биографии Романа Кима наступает относительная ясность. Не до конца, но всё же почти перестают противоречить друг другу имеющиеся сведения. Советская система учета, прежде всего кадрового, оставляет значительно меньше маневра для фантазий и фальсификации биографических данных, если, конечно, такие фальсификации не были проведены заранее и не попали в данные этого самого учета в виде первоисточников. В конце 1922 года Роман Николаевич будто бы рождается заново – с историей, готовыми документами, с анкетой, почти не содержащей моментов, которые можно было бы толковать двояко. Ким тщательно формулирует записи в биографических материалах, создавая образ понятной, однозначно трактуемой собственной судьбы – как будто бы заранее знает, что однажды всё это ему очень пригодится. А может быть, действительно – он это знал, предвидел? Или его этому научили? Последний вопрос, видимо, навсегда останется актуальным, несмотря на кажущуюся прозрачность послереволюционной биографии нашего героя.

В справке на P. Н. Кима, заполненной перед его арестом или вскоре после него, сказано, что Роман Николаевич начал работу на Приморское ГПУ в ноябре 1922 года. Сам он в автобиографии записал чуть подробнее: «…в конце ноября был привлечен к работе ПримГПУ по японской линии»[142]142

См. Приложение 5.

[Закрыть]. Это же время вычисляется и по документам о реабилитации, когда был исчислен срок его службы в органах государственной безопасности: «…КИМА Романа Николаевича, бывшего сотрудника особых поручений 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, считать уволенным из органов госбезопасности по выслуге установленных сроков обязательной военной службы в отставку. Период со 2 апреля 1937 года по 29 декабря 1945 года засчитать КИМУ P. Н. в стаж службы в органах госбезопасности… Общая выслуга службы в органах госбезопасности составляет 23 года 1 месяц 14 дней»[143]143

См. Приложение 6.

[Закрыть]. Уволен Ким был 29 декабря 1945 года, значит, служба его началась в середине ноября 1922-го – всё сходится. В архивном личном деле на Кима Романа Николаевича, хранящегося в ОРАФ УФСБ по Омской области, есть еще одна запись, приоткрывающая завесу тайны над вербовкой Кима дальневосточным территориальным подразделением Госполитохраны: «Во Владивостоке был на связи у помощника начальника ИНО Бориса Давыдовича Богданова. Именно с его одобрения Ким пошел на работу секретарем к ОТАКЭ и уехал в Москву»[144]144

См. Приложение 8.

[Закрыть]. Позднее, на суде в 1940 году, сам Роман Николаевич расскажет о вербовке и ее причинах чуть подробнее, но вопрос о том, насколько каждый раз он бывал искренен в своих воспоминаниях, навсегда останется без ответа.

Вопрос вербовки – страшный по своей загадочности и степени грандиозности решаемой задачи. Как и почему один человек может уговорить другого заняться смертельно опасной работой? Ради чего соглашается вербуемый на изменение своей внутренней сути и образа жизни? Пусть даже ради своей родины, но всё равно – отречься от многих радостей, от спокойной жизни, часто – от родных, семьи, любимой работы? Конечно, существуют известные клише, объясняющие мотивы, по которым люди идут на вербовку, – деньги, неоцененность, шантаж и так далее, но всё же: как это начинается, как одному человеку удается подобрать ключик к другому? Многое здесь непонятно, многое кажется не тем, чем является на самом деле. Изучая дела многих наших разведчиков, часто можно видеть, как во время вербовки представитель спецслужбы и будущий агент играют не свои роли. Вербовщику только кажется, что он вербует агента. Вербуемый же исполняет с его помощью свое желание, удовлетворяет свои амбиции в значительно большей степени, чем об этом подозревает вербовщик. Оба остаются довольны, но оба обманывают друг друга. Люди талантливые, амбициозные, часто – с обостренным чувством справедливости, нередко идут на вербовку, надеясь улучшить если не мир, то себя. Из таких получаются не самые хорошие разведчики, ибо они не могут быть «серыми мышками», способными долго и эффективно, плодотворно работать, но именно такие создают славу разведки, ее романтический ореол, привлекая под «шпионский флаг» новых и новых романтиков.

У самих разведчиков есть для подобных людей специальный термин: «игровики». Типичный и, пожалуй, наиболее яркий пример «игровика» – Рихард Зорге. Несмотря на поведение, совершенно нетипичное для настоящего, а не киношного, разведчика, со всеми его многочисленными загулами, адюльтерами и безумными выходками, именно Зорге стал зримым воплощением одновременно и «рыцаря без страха и упрека», и «рыцаря плаща и кинжала». Задолго до появления на киноэкранах Джеймса Бонда именно Зорге сумел в жизни, а не на экране воплотить мечту романтиков всего мира и… поплатился за это жизнью. История вербовки Зорге – практически ровесника Кима и в определенном смысле соратника Кима, до сих пор до конца неясна. Но очень похоже, что не столько его сумела найти военная разведка, сколько он, с ее помощью, смог выбрать себе тот путь, который манил его в то время. Для «игровиков» вербовщик вообще чаще всего лишь инструмент, способ начать, как им кажется, свою, смертельно опасную, но захватывающую игру. Для вербовщика же «игровик» – редкий шанс отчитаться за стремительную и легкую вербовку и большая головная боль, если дальше им предстоит работать вместе, ибо «игровик» часто оказывается непредсказуем. Поэтому нельзя верить Киму, когда он говорил, что согласился на работу в ГПУ для того, чтобы изучить японцев с «теневой стороны», – он их довольно хорошо знал и до этого. Не выглядит достаточно убедительной и версия о том, что он пошел на эту работу из тщеславия, высказанная на следствии в 1939 году, – это только видимая часть айсберга из целого набора причин, толкнувших Кима на работу в госбезопасности. Роман Николаевич, может быть и не осознавая этого, уже чувствовал в себе глубокое любопытство писателя, как «знатока душ человеческих», к познанию тайн управления другими людьми. Ему было интересно «поиграть», почувствовать себя одновременно и автором, и героем опасного детектива-боевика, где от него – молодого и симпатичного человека, любимца девушек, полиглота и эрудита, зависят жизни других людей. В 20 лет – чем не повод пойти служить в разведку? Пусть даже самому себе кажется, что это профессия такая – родину защищать, но на самом деле всё проще и сложнее одновременно: Ким – «игровик», и играет он разумом других людей. А потом… потом у всех по-разному. Кто-то может выйти из игры, а кого-то она затягивает, меняются ее правила, рамки, условия, но остаются профессионализм и привычка, и «игровик», если становится вербовщиком, начинает работать с другими людьми, уже не с исследовательскими, а с четкими профессиональными целями, быстро «раскусывая» и ломая своих оппонентов. Если будущий агент слаб и прост, то вербующая сторона сразу оказывается доминирующей над ним силой, нередко используя грубые и жесткие методы психологического подавления и воздействия. Таким вербовщиком стал со временем и Роман Ким, жестко и даже изощренно используя против японских разведчиков средства шантажа. Таким был прославленный нелегал Дмитрий Быстролетов, колесивший по Европе и легко и уверенно (со стороны кажется – играючи!) вербовавший полковников, министров, князей…

И наоборот, если будущий агент сам готов к вербовке, жаждет ее, очень часто такая добыча попадает в руки людей активных, но значительно уступающих вербуемому по силе интеллекта, образованию, общим и профессиональным знаниям. Почему пошел на вербовку профессиональный разведчик царской армии и первый русский дзюдоист, знакомый Кима, Василий Ощепков – человек с отличным образованием, долго живший в Японии, имевший работу, пусть и не слишком радужные, но всё же перспективы на жизнь в эмиграции и занятия любимым делом – преподаванием дзюдо? Уж точно не потому, что почти не имевший вообще никакого образования, бывший рабочий механических мастерских, вербовщик Красной армии Леонид Бурлаков, бывший к тому же значительно моложе Ощепкова, склонил переводчика к тайной работе. Ощепкову нужен был толчок, нужен был человек, который окончательно убедил бы его снова стать разведчиком, снова служить Родине. Только эту функцию и выполнил полуграмотный Бурлаков, записавший себе в актив будущего первого нелегального резидента советской военной разведки в Токио. А кто вербовал Романа Кима? Как там обстояло дело?

Вопрос интересный. По всему получается, что в роли вербовщика на этот раз выступил Борис Давидович (Давыдович) Богданов. Родившийся в 1901 году в традиционной для Одессы семье еврея-коммивояжера, он еще в юном возрасте оказался на русском Дальнем Востоке, куда его родители бежали от еврейских погромов. Борис окончил коммерческое училище, где был однокашником Александра Фадеева (не от Богданова ли Ким узнал что-то компрометирующее о будущем главе Союза писателей?), а затем два курса Владивостокского политехнического института и китайское отделение восточного факультета того же университета, где учился и Роман Ким. Очевидно, их знакомство относилось еще к студенческой поре. Не знать Кима Богданов не мог: Роман был председателем всех студенческих старостатов Владивостока и, соответственно, был известен каждому студенту, а Богданов был еще активным членом Общества студентов. Как и Роман, Борис с марта 1919-го по январь 1920 года служил в колчаковской армии, но в «музыкантской команде». Позже он трудился журналистом и снова мог пересекаться с Кимом, который активно вращался в приморской медиасреде[145]145

Буяков А. М. Ведомственные награды ОГПУ – НКВД. Владивосток, 2008. С. 312–313.

[Закрыть].

В 1939 году Ким, вспоминая на следствии о своей вербовке, сказал: «Сам я никогда бы на эту работу не пошел»[146]146

АСД. Т. 1.Л. 300.

[Закрыть]. Думается, Роман Николаевич сильно покривил душой, произнося эти слова, или он вкладывал в них совершенно иной смысл. Зорге тоже на допросе в токийской прокуратуре говорил, что хотел бы стать ученым, а не разведчиком, но… как говорится, «бы» не считается. История не знает сослагательного наклонения, и Рихард Зорге совершенно сознательно стал разведчиком, пусть даже и очень хотел бы при этом стать ученым. Роман Ким тоже заявил, что не стал бы чекистом сам, по собственной воле. Его завербовал Борис Богданов, уже служивший к тому времени в губернском отделе Госполитохраны[147]147

Там же. Л. 301.

[Закрыть]. В 1945 году Ким к этому рассказу добавил, что ему «польстило предложение работать в органах ГПУ… Вначале мне заявили, что я буду составлять обзоры, делать экспертизы, выполнять ответственные переводы и т. д., что меня, как япониста, вполне устраивало. В дальнейшем, когда мне поручили выполнять специальные задания – знакомиться с влиятельными японцами во Владивостоке и выявлять их взгляды и настроения, меня это заинтересовало и с точки зрения детективной»[148]148

Просветов И. В. Указ. соч. С. 56.

[Закрыть].

В этом рассказе есть несколько не вполне ясных моментов. В официальной биографии Бориса Богданова сказано, что сам он стал сотрудником Приморского губотдела ГПУ только в декабре 1922 года, то есть через несколько дней или недель после вербовки Романа Кима. Если так, то он никак не мог рассказывать своему старшему товарищу о том, как тому доверяют в ЧК. Допустим, Богданов еще не был в кадрах ГПУ, а сам являлся лишь секретным сотрудником, и Ким знал об этом. В таком случае вполне логично, что Киму действительно «польстило» предложение Богданова работать в госбезопасности: он как бы проталкивал Романа вперед себя. Но может быть, разница в датах объясняется бюрократическими нюансами: Приморский отдел ГПО был преобразован в Губотдел ГПУ 24 ноября 1922 года. Следовательно, была произведена проверка кадрового учета и документы были переоформлены по новым, московским стандартам. Чекисты были как бы выведены на время за штат, а потом приняты на службу заново.

Рассказы Романа Кима о том, как ему «польстило» предложение о работе на ГПУ, и о первых робких шагах в контрразведке выглядят крайне странно на фоне откровений о совместной работе с московским чекистом Максимом Максимовичем. Ведь если в годы японской интервенции Ким был практически суперагентом Москвы во Владивостоке (или связным суперагента – что почти одно и то же), то по окончании этой самой интервенции он никак не мог снова оказаться неофитом в шпионаже. Все «ответственные задания», которые собирался выполнять новоиспеченный сотрудник ГПУ в ноябре 1922 года, он должен был уже выполнять на протяжении как минимум года. А если согласиться с тем, что и до этого времени он сотрудничал с корейским подпольем, то заявление о «внезапной детективной заинтересованности» и вовсе выглядит абсурдно. Такое впечатление, что, рассказывая о вербовке Богдановым, Ким снова пытался что-то скрыть. Но зачем Роман Ким выставлял себя то неопытным в делах разведки молодым ученым, то особым агентом Москвы – непонятно.

Став секретным сотрудником Приморского ГПУ, Роман Ким получил оперативный псевдоним – Мартэн. Он столь же парадоксален, как и псевдоним его литературного альтер эго – Марейкис: литовская по звучанию фамилия для агента-корейца. Почему Мартэн? Что это вообще означает? В честь металлургической печи? «Как закалялась сталь» в дальневосточном варианте? Учитывая весьма загадочный характер мышления Романа Кима, возможно и такое. Как возможны и любые другие объяснения. Вот одно из них: как раз в это время, в 1922 году, во Франции выходит из печати первая часть саги «Семья Тибо». Автор романа, повествующего о жизни двух братьев, по-разному относящихся к жизни и не перенесших испытаний Первой мировой войны, будущий нобелевский лауреат Роже Мартен дю Гар. Роман Ким читал по-французски. Знал ли он об этом романе? Читал и выбрал себе имя в честь автора? Ответа нет. Это всего лишь еще одна заманчивая версия.

В декабре 1922 года и в январе – феврале следующего агент Мартэн сдавал экзамены: «подвергался… окончательным испытаниям в Государственной Восточной Испытательной комиссии, причем постановлением названной комиссии от 15 февраля 1923 г. признан выдержавшим названные испытания с отличным успехом»[149]149

См. Приложение 8.

[Закрыть]. Роман Николаевич Ким получил временное удостоверение об окончании японского отделения восточного факультета ГДУ за подписями председателя Государственной восточной испытательной комиссии профессора Н. Кюнера, декана восточного факультета профессора А. Гребенщикова, делопроизводителя восточного факультета Ширшова. Серьезные экзамены и прекрасный результат их сдачи – и это всё в то самое время, когда, по словам Кима, он «знакомился с влиятельными японцами во Владивостоке» с целью «выявлять их взгляды и настроения». Поистине удивительная работоспособность! Он работал на износ, но азартно, с огоньком и с удивительной холодной расчетливостью и беспощадностью. Настоящий «игровик» по складу характера, воспитанию и полученной подготовке, он лишь начал очередной раунд своей игры.

В чем она заключалась, помимо «выявления взглядов и настроения» оставшихся во Владивостоке японцев? И кто, собственно, остался? Эвакуация граждан Японии из Приморья закончилась 13 января 1923 года. На родину вернулись 4347 человек, еще около восьмисот японских граждан остались во Владивостоке[150]150

Моргун З. Ф. Указ. соч. С. 222.

[Закрыть]. Оставшиеся представляли 48 профессий. Среди них большинство, конечно, были бизнесмены – их связи даже с Советской Россией оказались наиболее прочными, но числились и люди редких занятий. Речь не идет даже о десятке гейш и проституток, задержавшихся для обслуживания сильно поредевшей японской колонии. 1 августа 1923 года во Владивостоке, на Светланской, 15, открылось отделение Имперской сыскной полиции (Тэйкоку косиндзё), официально ставившее своей задачей сбор разведывательной информации политического и экономического характера[151]151

Там же. С. 223–224.

[Закрыть]. Хотя отделение закрылось уже в 1924 году, а сам Роман Ким не застал и его открытия – его к тому времени уже не было в городе, этот факт многое говорит об активности оставшихся в городе японцев. Мартэну было чем заняться среди них. Особенно если вспомнить, что после внезапной смерти от инсульта 21 февраля 1923 года генерального консула Японии Мацумура Садао его преемником стал старый знакомый нашего героя Ватанабэ Риэ.

Должность генерального консула во Владивостоке была в то время для японцев ключевой. Межгосударственных отношений с СССР Япония не имела. Все дипломатические представительства после революции были закрыты. В Токио помещение российского посольства занимали бывшие царские дипломаты, представители Временного правительства и бывшие офицеры армии Колчака – «посольство без правительства». В Советской России консульство во Владивостоке оставалось единственным официальным представительством Японии. Токио не мог, да и не хотел ликвидировать его по трем причинам: 1. Консульство должно было заниматься вопросами защиты японцев, оставшихся на советской территории. 2. Теоретически, даже в условиях непризнания Советского Союза, только через консульство во Владивостоке японцы могли передать советскому правительству информацию межгосударственного значения. 3. Генеральное консульство во Владивостоке взяло на себя функции единого разведоргана Японии по наблюдению за политической, экономической и военной ситуацией на Дальнем Востоке России и, особо, за корейской диаспорой. Научный сотрудник токийского Института стран Евразии и внучка тогдашнего вице-консула Гудзи Томомаро Фунакава Харухи в своем исследовании, посвященном событиям вокруг японского консульства в 1922 году, прямо называет одной из причин его сохранения во Владивостоке то, «что японское правительство опасалось союза большевиков со сторонниками движения за независимость Кореи»[152]152

Фунакава X. Инцидент с арестом сотрудников генерального консульства Японии во Владивостоке // Ойкумена. 2012, № 1 (20). С. 116–117.

[Закрыть].

Хотя 7 февраля 1923 года Ватанабэ Риэ получил неофициальное разрешение Москвы на работу японского консульства, уже 20 февраля генконсула уведомили о том, что деятельность представительства может быть прекращена через три месяца. И в том же феврале в Приморском губернском отделе ГПУ был создан «корейский отдел», названный так потому, что большинство его сотрудников были антияпонски настроенными корейцами. Главной задачей отдела стало наблюдение за японцами, оставшимися в городе, и симпатизирующими им корейцами (последние, впрочем, быстро покинули Владивосток). Таким образом, хрупкое равновесие между про– и антияпонски настроенными корейцами, видимость которого сохранялась во Владивостоке после Русско-японской войны, снова нарушилось. Первыми это сделали японцы во время переворота в апреле 1920 года, когда физически уничтожили часть своих врагов. Теперь же весы качнулись в другую сторону, но советская власть на первых порах была более гуманной – ее противникам еще давали возможность просто бежать. Весьма соблазнительно представить, что деятельность Романа Кима в это время разворачивалась именно в рамках этого отдела (где же еще?), но пока никаких подтверждений этому не обнаружено. Тем не менее вполне естественно будет предположить, что «корейскую карту» разыгрывали в Приморском ГПУ так же, как это пыталась сделать и японская разведка. Неудивительно, если Ким с его опытом японской жизни, странным прошлым и прекрасным японским языком оказался в чекистской «колоде» если не валетом, то хотя бы девяткой – на первых порах. Так это или нет, но он мог оказаться причастен к первой попытке чекистов воздействовать на «корейский отдел» японской резидентуры во Владивостоке, случившейся в апреле 1923 года.

Поводом для акции стал холодный прием, оказанный в Токио послу СССР в Китае А. Иоффе, прибывшему в японскую столицу для неофициальных советско-японских переговоров. Японский МИД отказал Иоффе в использовании дипломатической почты и шифрованной связи, и в ответ этого же права лишился консул Ватанабэ. Это произошло 24 апреля, а 26-го сотрудники Приморского ГПУ нагрянули с обыском к Кагами Такэо и Окамото Кадзуо. Ни тот ни другой не были дипломатами. Кагами числился чиновником Министерства внутренних дел Японии, присланным осенью 1922 года для «изучения планов радикальной пропаганды, а также их реализации и чтобы способствовать контролю над радикалами»… Кагами собирал информацию об антияпонски настроенных корейцах через корейских агентов. Поскольку эти агенты работали на ГПУ, то Кагами арестовали. «Известие об этом сильно взволновало японское общество. Нашлись даже такие, кто призывал в ответ арестовать находившегося в тот момент в Японии А. Иоффе»[153]153

Там же. С. 119.

[Закрыть].

Японских разведчиков выпустили в мае, но потом ГПУ не раз еще прибегало к таким целевым методам воздействия на действительно зарвавшуюся – иначе и не скажешь – японскую разведку в советском Приморье. Материалов по изобличению разведчиков в ГПУ скопилось немало[154]154

Куртинец С. А. Разведывательная деятельность японских консульств на советском Дальнем Востоке (1922–1931) // Вестник ДВО РАН. 2011. № 1.С. 29.

[Закрыть], и корейская агентура и в добыче, и в реализации компрометирующей информации играла ведущую роль. В случае с Романом Кимом ГПУ должно было успешно использовать не только его подпольное прошлое, но и детское (только ли детское?) знакомство с новым японским генконсулом. Это открывало новые возможности для оперативной игры, и оставалось лишь придумать эту игру. К тому же сам Ватанабэ, если верить воспоминаниям старых советских чекистов, не раз «подставлялся» по мелочи, отправляя, например, на родину недозволенные вложения в багаже генерального консульства Японии. «Чего-чего только не было в этой “дипломатической” почте! – вспоминал один из первых чекистов Приморья. – Всё, кроме… почты! В свете проникавших в вагон лучей утреннего солнца заиграли осыпанные бриллиантами золотые кулоны, серьги и кольца с изумрудами, валюта разных стран, дорогие меха и какие-то акции русских капиталистов и промышленников. Японские дипкурьеры оказались самыми вульгарными контрабандистами»[155]155

Уфимцев Ю. Первые чекисты Приморья: романтики. URL: http://windowrussia.ruvr.ru/news/2011_12_14/250186634/

[Закрыть]. Помимо «вульгарной контрабанды», которой тогда, к слову сказать, «баловались» многие, в том числе и дипломаты, случались и более серьезные эпизоды, выводящие чекистов на японское консульство. «Контрразведчикам Приморского губернского отдела Объединенного государственного политического управления (ПримГО ОГПУ) несколько раз удалось уличить консула. Первую операцию провели во Владивостокском морском порту в конце 1923 г. Во время погрузки на пароход японской дипломатической почты большой деревянный ящик “случайно” сорвался, когда его поднимали с помощью лебедки, и, упав на причал, развалился. Из-под обломков вылез мужчина, как выяснилось впоследствии – белогвардейский офицер. Позже установили, что он по фальшивым документам, изготовленным помощниками генерального консула Ватанабэ, свободно перемещался по Приморью под видом то коммивояжера нэповской фирмы, то странствующего монаха, собиравшего деньги на строительство храма»[156]156

Куртинец С. А. Указ. соч. С. 29–30.

[Закрыть]. Стоит заметить, что, несмотря на то, что чекисты были убеждены в шпионской деятельности генерального консула, даже в приведенной цитате речь идет не о его персональной виновности в изготовлении фальшивых документов, а лишь о неких «помощниках», изготовивших документы прикрытия для лазутчика. Эпизод с выпавшим из ящика бывшим белогвардейским офицером произошел уже после того, как Роман Ким оставил Владивосток, и неизвестно, знал ли о нем Роман Николаевич (если знал, то спустя десяток лет наверняка бы вспомнил, когда ему довелось столкнуться с новой удивительной попыткой вывоза людей японцами в багажной таре).

В мае 1923 года Ким прочитал свою первую, пробную, лекцию в Дальневосточном университете. Дебют прошел успешно. Декан восточного факультета профессор Гребенщиков отметил у подающего надежды молодого ученого «серьезное знакомство с первоисточниками по японскому и китайскому языкам, уменье распоряжаться материалами, правильный научный подход к таковым, наличие критического отношения к источникам…»[157]157

См. Приложение 8.

[Закрыть]. Пожалуй, это одна из лучших и точных характеристик Романа Кима за всю его биографию. Всего в нескольких фразах отмечены важнейшие позиции: хорошо знает японский и китайский языки (последний, видимо, в японском варианте, то есть умеет читать и писать, но вряд ли говорит), при этом исповедует не последовательный, а критический подход к источникам (явно речь не о словарях). Чтобы добиться такого отзыва от профессора «старой школы», Киму необходимо было показать действительно уникальные знания языка и заметные способности к анализу. Впервые, таким образом, мы получаем подтверждение, что тот Роман Николаевич Ким, что окончил восточный факультет Дальневосточного государственного университета в 1923 году, действительно подавал надежды как выдающийся специалист-японовед. Однако расчет востфака на получение «вдумчивого и серьезного преподавателя» не оправдался. Ким уехал.

В 1939 году Роман Николаевич вспоминал: «В начале 1923 года ко мне в университет заявился японец Хироока, с которым я был знаком по работе в “Тохо”, и он ко мне захаживал. В беседе со мной Хироока сообщил, что агентство “Тохо” учреждает корреспондентский пост в Москве, что этот пост будет возглавлять Отакэ и фактически он будет являться неофициальным представителем Японии при правительстве РСФСР. В конце беседы Хироока мне сообщил, что Отакэ, с санкции Министерства иностранных дел Японии, предлагает мне должность секретаря с окладом 50 фунтов стерлингов»[158]158

АСД. Т. 1. Л. 111.

[Закрыть]. Отакэ был не только начальником, и даже не вполне другом – дружба между подчиненным и начальником в Японии невозможна. Отакэ стал для Кима ондзином, он спас ему жизнь и теперь, хотел того Роман или не хотел, Отакэ Хирокити перешел в статус человека, которому он был обязан, как у нас сказали бы, «по гроб жизни». Впрочем, японский журналист, судя по всему, в отношении Советской России действительно имел взгляды, близкие мировоззрению Кима. В общем у них были сходные позиции в политических вопросах. Если бы Отакэ о чем-то попросил Кима, тот не мог бы ему отказать не только как обязанный ему жизнью, но и как «товарищу по борьбе» против японской экспансии на Дальнем Востоке. И вот время пришло: Отакэ попросил.

Миссия основателя книготорговой компании «Наука» Отакэ Хирокити в Советском Союзе в 1923–1925 годах – одна из самых малоисследованных страниц в истории двусторонних отношений наших стран. О ней не известно практически ничего. Официальная историография обошла ее стороной, еще раз подтвердив, как удачно была законспирирована эта поездка. У японских биографов Отакэ она не вызывала вопросов, ибо воспринималась как нечто само собой разумеющееся. А история между тем была преинтересная.

После завершения японской оккупации на российском Дальнем Востоке страны-соседи оказались лицом к лицу с неизбежной проблемой сосуществования в условиях обоюдно экономического кризиса. Положение РСФСР, куда Дальневосточная республика вошла 19 ноября 1922 года на правах Дальневосточного края, было понятно: революция и Гражданская война довели страну до крайнего уровня бедности и разрухи, и любую помощь из-за рубежа можно было только приветствовать. Не менее важным было и налаживание отношений с другими странами с точки зрения политической – это означало бы признание первого в мире государства рабочих и крестьян, вступление в новую эпоху цивилизации. Но и в Японии всё было непросто. Долгие годы ориентации на строительство военного государства больно ударили по экономике, ахиллесовой пятой которой всегда был недостаток природных ресурсов. В то же время богатая рыбой, нефтью, лесом и углем, но оскорбленная оккупацией Россия была рядом, и всякому трезвомыслящему политику было понятно, что надо налаживать с ней отношения по новой. Тем более большевистский режим, если с ним не сотрудничать, грозил массой сюрпризов. Министр иностранных дел Сидэха Кидзюру облек желание Японии «дружить» с Советской Россией в любопытную и в высшей степени прагматическую формулу, которую изложил в беседе с послом уже несуществующей царской России Дмитрием Абрикосовым: «Япония признала Советы отнюдь не из любви к большевикам: Советская Россия – ее ближайший сосед, и в случае непризнания советского правительства ей некому будет адресовать жалобы и протесты – это лишает Японию возможности противостоять непрерывным покушениям на ее интересы»[159]159

Цит. по: Савелии Д. Борис Пильняк в Японии: 1926. М., 2004. С. 166.

[Закрыть].

Инициативу в общении с красными взял на себя давно и небезуспешно занимавшийся японо-российскими связями мэр Токио виконт Гото Симпэй. Задействовав японских журналистов, специализировавшихся на отношениях с Россией, Гото вышел на А. А. Иоффе – полпреда СССР в Китае и, что особенно важно, друга самого председателя Реввоенсовета СССР Л. Д. Троцкого. Тяжелобольной советский дипломат был приглашен в Японию на лечение, во время которого должны были обсуждаться проблемы оздоровления межгосударственных отношений. И лечение, и переговоры проходили крайне болезненно и не слишком успешно. Камни преткновения были рассыпаны в изобилии на этом тернистом пути, и для успешного его прохождения японская сторона решила параллельно с переговорами Гото – Иоффе прозондировать настроения советской стороны непосредственно в Москве. Эта тайная и в высшей степени деликатная миссия была возложена (всё тем же Гото) на журналиста-русофила Отакэ Хирокити.

Оставляя далее в стороне тему самих переговоров и дальнейшего развития японо-советских отношений, остается только сказать, что почти всё, что мы знаем о миссии Отакэ, нам стало известно в результате исследования биографии Романа Кима. Поскольку встреча с Хироока произошла в феврале 1923 года, можно считать, что японская часть миссии была решена в Токио не позже января того же года. Получив сообщение, агент Мартэн немедленно доложил об этом своему куратору Борису Богданову. Акция намечалась более чем серьезная – попасть в эпицентр японской секретной операции государственного уровня. Это не корейскую прислугу в консульстве вербовать. И шеф Приморского ГПУ Василий Каруцкий запросил связи с Москвой. «Добро» на поездку было получено только к апрелю (впоследствии некоторые источники именно эту дату будут называть временем вербовки Кима в ГПУ[160]160

Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 335.

[Закрыть]), когда Роман Николаевич получил приглашение повторно, через корреспондента «Тохо» во Владивостоке Хироока, и события перешли в организационную фазу. Приняв от Хироока, по одним данным, 500, а по другим две тысячи рублей золотом и некую «охранную грамоту» от консульства, Ким в мае 1923 года убыл в Читу, где была намечена встреча с Отакэ, добиравшимся в Москву через Китай. Позже, на следствии, Ким рассказал, что в консульстве его принял «доверенное лицо Ватанабэ» по фамилии Вакаса, ходивший во время интервенции в военной форме[161]161

Там же.

[Закрыть]. Однако в дипломатическом справочнике Ленсена такой дипломат не значится вовсе…

Встретившись в Чите, семьи Отакэ и Кима (Роман Николаевич ехал с молодой женой: Зоя Заика только что вышла за него замуж – специально для того, чтобы вместе уехать в Москву[162]162

АСД. Т. 1. Л. 151.

[Закрыть]) отправились в Москву. «Я знаю, что Ким Роман Николаевич был командирован в Москву Восточным институтом в качестве профессора-япониста… но сейчас полагаю, что Ким выехал в Москву с Отакэ по заданию ОГПУ. Он меня в свою работу не посвящал…» – говорила потом на допросе в НКВД Зоя Заика[163]163

Там же. Л. 157.

[Закрыть].