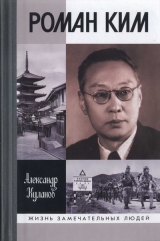

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 31 страниц)

Глава 13

«ИЗВЕСТИЯ» УПОЛНОМОЧЕНЫ ЗАЯВИТЬ

Капитан 1-го ранга Коянаги не зря сражался с русскими женщинами и загадочным «доктором» за свои ключи как за родину предков. В сейфах посольства, военного и военно-морского атташатов хранились ценности, за которые любая разведка мира могла отдать очень многое. Особенно разведка советская – речь-то шла о потенциальном и весьма вероятном противнике, скрестить штыки с которым предполагалось очень скоро. Вообще, чужие сейфы чекисты вскрывали везде, где только могли, куда дотягивались их руки. Подробные и захватывающие воспоминания о том, как это было в Европе, оставил знаменитый нелегал ИНО ОГПУ, работавший в Европе (кстати, тоже не без помощи своей супруги) Д. А. Быстролетов[276]276

Быстролетов Д. А. Указ. соч. С. 361.

[Закрыть]. Съемка секретных документов под столом с низко опущенной скатертью, тончайшие хирургические перчатки, специальная фототехника, быстро щелкающий затвор камеры и максимальное напряжение нервов – враг всего-навсего за дверью, и в любой момент жизнь может кончиться! Но смельчакам везет, и в 1935 году именно таким путем Быстролетов добыл шифр японского посольства в Голландии[277]277

Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 257.

[Закрыть].

Наш противник в Японии работал примерно так же – с поправкой на географические реалии. Дочь советского полпреда в Токио М. М. Славуцкого вспоминала: «Как-то я проснулась ночью, долго ворочалась и никак не могла заснуть. Жалюзи моей комнаты были, как всегда на ночь, задвинуты и на запоре, а окна распахнуты на балкон из-за летней жары. Вдруг слышу, внизу лязгает задвижка железной двери, ведущей на винтовую лестницу, затем легкие шаги по лестнице. Я поднимаю голову и смотрю на балкон: мимо меня по балкону торопливо проскальзывает силуэт маленького человечка. Шаги, слышу, ведут дальше вдоль гостиной к кабинету отца. Слышу, как гремят приотворяющиеся жалюзи – и тишина. Я вскакиваю и с криком несусь в спальню родителей, которая находится далеко от моей комнаты, бужу их: “Сейчас из сада в кабинет кто-то прошмыгнул. Мимо моей комнаты по балкону. Я видела, видела”…Утром я продемонстрировала отцу, как можно забраться на каменные перила из сада, затем на решетку над железной дверцей и – в проем между решеткой и каменным сводом переползти внутрь. Конечно, взрослый человек нормальной комплекции не смог бы, а вот миниатюрный японец… Отец вроде бы задумался, но мне ничего не сказал. Похоже, японская разведка здорово “обложила” нас в Токио»[278]278

Славуцкая А. М. Всё, что было… Записки дочери дипломата. М., 2002. С. 97–98.

[Закрыть].

А в Москве орудовали свои синоби – ниндзя, в определениях P. Н. Кима. По рассказам ветеранов японского отдела контрразведки, изначально посольство, находившееся в 1920–1930-х годах в знаменитом «доме Суворова» на улице Герцена, 42, по ночам вообще не охранялось. Дипломаты, как мы помним, жили либо на съемных квартирах, либо, как ни нелепо это звучит, в общежитии неподалеку (впрочем, еще в начале 1960-х сотрудники советского посольства в Токио тоже жили в коммуналках). Исключение составлял посол, которому была выделена резиденция на Воздвиженке, 16, в мавританском особняке Арсения Морозова, и военно-морской атташе, который жил там же, где и работал.

Посольство же, занявшее прелестный дворянский особнячок с парадным крыльцом, выходившим к церкви, где венчался Пушкин (сохранилась кинохроника, на которой видно, как подъезжает к крыльцу посольский автомобиль с флажком «хиномару» на капоте), по окончании рабочего дня просто закрывалось на замок и опечатывалось. Со временем меры безопасности усилили, но всё равно ночную охрану японского дипломатического представительства несла рабоче-крестьянская милиция, не мешавшая, а помогавшая «советским ниндзя» незаметно пробираться в особняк. По воспоминаниям ветерана КГБ полковника А., ирония судьбы заключалась в том, что посол Хирота был невысокого мнения об охране собственного особняка и предпочитал хранить особо секретные документы в сейфе военного атташе, откуда их и забирал Роман Ким[279]279

Из беседы с автором.

[Закрыть].

Поэтому и главная задача «ниндзя с Лубянки» была проста и определенна: заполучить ключи от сейфов, которые привозили из Японии, и оттиски печатей, чтобы по завершении операции не оставлять следов своего пребывания. Работал Роман Николаевич сам, лично. Ночью проникал в посольство, имея при себе кожаный портфель, в котором находилась не самая портативная фотокамера со вспышкой. В 1936 году Ким купил себе новый портфель. То ли из озорства, а скорее всего, опасаясь банальной кражи, на дне выцарапал иголкой псевдоним, который придумал для себя – К. Саори – «Ким Сеул», «Ким Сеульский» в память о своем корейском происхождении. «На дело» выходил после полуночи. Из-за разницы во времени дипломаты засиживались на службе подолгу, да и спокойнее было в Москве ближе к рассвету.

Однажды тайный визит в посольство едва не стал для Кима финальным. Много лет спустя, уже в 1960-х, он рассказал эту историю Андрею Федорову – приемному сыну своего друга и родственника Владимира Александровича Шнейдера, а тот поведал автору этой книги. Как обычно, проникнув в посольство, Ким вошел в нужный кабинет и вскрыл сейф. Изъял бумаги, отобрал представлявшие наибольшую ценность и перефотографировал их. Аккуратно сложил всё обратно, закрыл и опечатал несгораемый шкаф, незамеченным выскочил из посольства и помчался на Лубянку. И только по дороге понял: фотоаппарат он оставил на столе в кабинете! Ситуация невероятная, такое и в кошмаре не привидится. Что делать? Добежав до Лубянки, Ким бросился за советом к Шнейдеру, который служил в оперативном отделе. Непосредственно по работе они не соприкасались, их связывали дружеские отношения. По счастью, чекисты работали в «сталинском режиме» – ночь напролет и домой уходили только утром.

Шнейдер, выслушав Кима, сориентировался быстрее незадачливого «ниндзя». Они снова помчались к посольству. Снова пошли в дело дубликаты ключей и печатей от закрытых и опечатанных Кимом дверей. В тот момент, когда забытая камера была, наконец, положена в кожаный портфель, на улице раздалось фырканье мотора и к парадному крыльцу, что напротив церкви, подкатил посольский автомобиль. Подвела разница во времени – в Токио уже начался день, и дипломаты спешили принять новости из МИДа. Друзья заметались по комнатам. Выйти навстречу входящим нельзя. Они всё поймут, сменят печати и ключи. Затаиться – глупо и бессмысленно. Снова первым сообразил Шнейдер. Роман Николаевич успел закрыть и опечатать сейф. Этого было достаточно. Шнейдер тем временем похватал с полок ценные на вид безделушки, столовое серебро, завернул всё это в скатерть, а Ким метнул, что попалось под руку, в окно. Со звоном лопнуло и посыпалось на тротуар стекло, засвистел постовой милиционер, но чекисты уже выскочили через разбитое окно на улицу. Ворвавшимся на место происшествия японским дипломатам предстала картина неудачного взлома. Оставалось только рассказать обо всём муровцам, наказать охранявших здание милиционеров и поместить заметку о попытке ограбления японского посольства.

Что и говорить, поверить в эту историю трудно, но возможно, если вспомнить не только об особенностях охраны японского посольства, но и о том, что Роман Николаевич, как настоящий ученый, был довольно рассеян и дважды (!) получал выговоры за утерю служебного удостоверения сотрудника госбезопасности: в 1932 и 1935 годах. Это при том, что обычные его характеристики были более чем похвальные и в них особо отмечали хладнокровие и сосредоточенность японоведа в специальных операциях: «…Отношение к выполняемой работе вполне добросовестное, большая работоспособность и интенсивность работы, отмечается углубленная проработка вопросов, имеет склонность к агентурной работе. В работе не теряется, сообразителен, находчив, наблюдателен, точен и умеет ориентироваться. Хорошо ориентирован в дальневосточных вопросах. Участвовал в операциях сугубо чекистского порядка с прекрасными результатами (по контрразведывательной линии). Операции требовали большой чекистской выдержки и оперативной сноровки»[280]280

См. Приложение 8.

[Закрыть].

Несмотря на наличие завербованных агентов, им ни в коем случае нельзя было доверять безусловно. Японцы и сейчас, а тогда – особенно, воспитываются в духе патриотизма и стойкости. Уважение к профессии шпиона – особой касты защитников родины тоже прививалось с детства, а потому каждый японец, попадая за границу, мнил себя шпионом. Даже шантажируемые, скомпрометированные японские дипломаты могли решиться на признание своей вины перед империей и начать работать в качестве двойных агентов. Следовательно, их необходимо было постоянно перепроверять. Причем так, чтобы об этом не знали ни они сами, ни их руководство. Мы до сих пор не знаем, каким образом была добыта совершенно секретная инструкция № 908 для военных атташе, упоминавшаяся в предыдущей главе. Показал сам Комацубара? Перефотографировала специальная служба ОГПУ, занимавшаяся тайным досмотром дипломатических вализ? Достал из сейфа Комацубара лично Роман Николаевич? Возможен любой вариант. Так или иначе, вскрытие сейфов посольств и атташатов было, пожалуй, лучшим способом получения и перепроверки секретных материалов.

Из сейфов Ким выуживал документы, недоступные агентам, или те, о которых завербованные японцы «скромно умолчали», – как правило, это и были истинные жемчужные россыпи в море секретной информации. Скорее всего, именно таким образом в конце 1927 года ОГПУ получило с его помощью фотокопию пятидесятистраничного доклада майора разведки Канда Масатанэ под названием «Материалы по изучению подрывной деятельности против России». Программный документ состоял из нескольких частей, скомпонованных по схеме «от общего к частному».

В первом разделе излагались «Общие принципы подрывной деятельности против России», указывалось на необходимость многообразного подхода к подрывной работе японской разведки против СССР по всему миру. Давались рекомендации по обострению национальных, экономических, классовых конфликтов внутри страны и сохранению постоянной напряженности в отношениях России с соседями. Одной из главных задач японская разведка считала не дать стянуть на Дальний Восток крупные силы Красной армии в случае вооруженного конфликта. Для этого требовалось принять меры по выведению из строя транспортных коммуникаций, в первую очередь Транссиба, нарушению телефонной и телеграфной связи, проведению диверсий в тылу и т. д.

Второй раздел доклада рассматривал способы развертывания антисоветской пропаганды и агитации в Восточной Сибири и на Кавказе – «вплоть до создания там в момент перехода страны на военное положение антисоветских правительств». Приложение к докладу называлось «Важнейшие мероприятия мирного времени на Дальнем Востоке в связи с подрывной деятельностью против России» и содержало более конкретные рекомендации по подготовке к войне в Приморье и Забайкалье[281]281

Здесь и далее цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 46–47.

[Закрыть]. Доклад Канда был получен в посольстве Японии в Москве, а затем его полная фотокопия оказалась на Лубянке, откуда была передана в Кремль – высшему руководству страны.

Пятнадцатого ноября 1930 года военный атташе Японии в Турции майор Хасимото Кингоро (не только разведчик, но идейный ультранационалист, один из лидеров обществ «Сакуракай» и «Дай Ниппон сэйненто» и тоже будущий подсудимый Токийского трибунала) подготовил доклад для Генерального штаба: «Положение на Кавказе и его стратегическое использование для диверсионной деятельности против СССР». Цель работы – «вызвать обострение отношений между отдельными народностями Кавказа и в результате создать хаотичную обстановку на Кавказе». Фотокопия этого документа, отправленного в японский военный атташат в Москве, попала в руки ОГПУ, а после войны была приобщена к материалам Токийского процесса[282]282

Там же. С. 50–51.

[Закрыть]. К докладу Хасимото приложили справку о том, что получен он был по линии Разведупра Штаба РККА в 1935 году в Японии – несложный ход с целью скрыть настоящий источник получения этой и большинства других секретных инструкций, перефотографированных «рассеянным человеком в очках», внешне так похожим на японца.

С осени 1931 года, после «маньчжурского инцидента» и с началом активных действий Японии в Китае, информация от агентов из военного атташата и добытая из посольских сейфов стала носить характер особой – политической – важности. И Роман Ким, как стахановец, «давал» ее Кремлю. Еще 1 июля в Москве, в кабинете посла, состоялась встреча, на которой присутствовали сам глава миссии – эксминистр иностранных дел, экс-разведчик и мастер дзюдо Хирота Коки, военный атташе в Москве, профессиональный разведчик подполковник Касахара Юкио и только что прибывший из Японии генерал-майор Харада Дзиро. Генерал был направлен в Европу Генеральным штабом в связи с предстоящими событиями в Маньчжурии. Ехал поездом, по Транссибу, и встреча в Москве была для него одним из важнейших этапов командировки. В беседе с послом Хирота и подполковником Касахара необходимо было расставить все точки над «i» по части реакции Москвы на готовящееся выступление Квантунской армии. Военный атташе, как младший по должности и званию, вел протокол секретной встречи. Строго говоря, это был даже не протокол, а короткая памятная записка, отражающая мнение посла Хирота по поводу готовящихся военных действий. Вот ее текст: «Посол Хирота просит передать его мнение начальнику Генштаба Японии относительно государственной политики Японии: “По вопросу о том, следует ли Японии начать войну с Советским Союзом или нет, считаю необходимым, чтобы Япония стала на путь твердой политики в отношении Советского Союза, будучи готовой начать войну в любой момент. Кардинальная цель этой войны должна заключаться не столько в предохранении Японии от коммунизма, сколько в завладении советским Дальним Востоком и Восточной Сибирью”»[283]283

Там же. С. 65–66.

[Закрыть].

Кроме того, в ожидании прибытия высокого гостя из Токио Касахара сам подготовил восьмистраничный доклад о положении в Советском Союзе, его вооруженных силах и действиях в случае начала войны между СССР и Японией. В докладе отмечалось, что, с одной стороны, «в принципе, СССР вовсе не агрессивен» и «…питает страх перед интервенцией», который и выступает основным «стимулом в деле развития вооруженных сил». С другой – Советский Союз «…по мере развития экономической мощи и роста вооруженных сил, начнет переходить от принципа пассивной обороны к агрессивной политике». Из этих посылов Касахара делал вполне обоснованный вывод: «Настоящий момент является исключительно благоприятным для того, чтобы наша Империя приступила к разрешению проблемы Дальнего Востока. Западные государства, граничащие с СССР (Польша, Румыния), имеют возможность сейчас выступить согласованно с нами, но эта возможность постепенно будет ослабевать с каждым годом». Дальше, правда, Касахара делал неожиданный для военного вывод: он предлагал купить Приморье, «…не открывая войны».

Оба совершенно секретных документа были сфотографированы, по версии Е. А. Горбунова, впервые опубликовавшего их в своей книге «Схватка с Черным драконом», сотрудником японского военного атташата, завербованным ОГПУ. Может быть, так. Может быть, это было дело рук Романа Кима. В любом случае, он всегда был конечной инстанцией в получении подобных документов на японском языке. Затем он же и переводил их, анализировал, докладывал руководству и… выполнял следующее задание. Документы же лежали в ОГПУ в ожидании своей актуальности. Так, материалы встречи Хирота – Харада – Касахара были отправлены в Кремль, Сталину, только 19 декабря 1931 года с сопроводительным письмом заместителя председателя ОГПУ В. А. Балицкого: «Просьба лично ознакомиться с чрезвычайно важными подлинными японскими материалами, касающимися войны с СССР». Грифы: «Совершенно секретно, документально, перевод с японского». По замечанию Е. А. Горбунова, Сталин внимательно изучил документы – судя по многочисленным пометам на полях, а на вывод Касахара среагировал с нехарактерной для вождя эмоциональностью: «Значит, мы до того запуганы интервенцией, что сглотнем всякое издевательство?»

Двадцать восьмого февраля Сталин снова получил пакет от Балицкого с докладом Касахара, но значительно более ранним, составленным еще 29 марта 1931 года. Очевидно, зампред ОГПУ получил из Кремля запрос о более подробном освещении деятельности японского военного атташе в Москве. На эту мысль наводит и приложенная к докладу справка о фигуранте: «Касахара входит в партию младогенштабистов, во главе которой стоят генерал-лейтенант Араки (автор лозунга “Забайкалье – японо-русская граница”) и Хасимото – начальник русского сектора Генштаба, один из руководителей политики японских военных кругов». Старый доклад Касахара, называвшийся «Соображения относительно военных мероприятий Империи, направленных против Советского Союза», Сталин тоже внимательно прочел, оставив пометы на полях, подчеркивания карандашом, пронумеровав наиболее важные абзацы: «…японо-советская война, принимая во внимание состояние вооруженных сил СССР и положение в иностранных государствах, должна быть проведена как можно скорее… Я считаю необходимым, чтобы Имперское правительство повело бы политику с расчетом как можно скорее начать войну с СССР. Не будем дискутировать на тему, что нужнее для Японии – война или мир. Нужно учесть только то, что открытие войны сейчас окажется для них более неблагоприятным, чем для нас…

Возникает чрезвычайной важности вопрос о конечном моменте наших военных операций. Разумеется, нам нужно будет осуществить продвижение до Байкальского озера. Что же касается дальнейшего наступления на Запад, то это должно быть решено в зависимости от обшей обстановки, которая создастся к тому времени, и в особенности от состояния государств, которые выступят с Запада. В том случае, если мы остановимся на Забайкальской ж.д. линии, Япония должна будет включить оккупированный дальневосточный край полностью в состав империи. На этой территории наши войска должны расположиться в порядке военных поселений, то есть на долгие времена. Мы должны быть готовыми к тому, чтобы, осуществив эту оккупацию, иметь возможность выжидать дальнейшего развития событий.

Ввиду того, что Японии будет трудно нанести смертельный удар Советскому Союзу путем войны на Дальнем Востоке, одним из главнейших моментов нашей войны должна быть стратегическая пропаганда, путем которой нам нужно будет вовлечь наших западных соседей и другие государства в войну с СССР и вызвать распад внутри СССР путем использования белых групп внутри и вне Союза, инородцев и всех антисоветских элементов. Нынешнее состояние СССР весьма благоприятно для проведения этих комбинаций…»

«Соображения…» Касахара Сталин пометил общей резолюцией: «Из рук в руки. Членам ПБ (каждому отдельно) с обязательством вернуть в ПБ. Ст.». Прочитали сообщение Ворошилов, Молотов, Куйбышев и Ягода[284]284

Цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 104–105.

[Закрыть].

И. В. Просветов обратил внимание на очень любопытный момент: в обоих докладах Касахара, разумеется, были указаны данные о численности и вооружении Красной армии. Почти по всем показателям (численность личного состава по видам вооруженных сил, количество авиации) данные, приведенные военным атташе, отличались от реальных на 10–50 (и даже более!) процентов[285]285

Там же. С. 82–83.

[Закрыть]. Это значит, что дезинформация, передаваемая японским военным через агента «Тверского», исправно работала – в Токио, планируя скорую войну с СССР и оккупацию Сибири, имели весьма приблизительное и неверное представление о численности и вооружении советских войск. Японцы планировали или, по крайней мере, рассчитывали агрессию против Советского Союза, исходя из данных, полученных от ОГПУ. Сами эти планы, все доклады Касахара, включая статистические выкладки, тоже немедленно становились достоянием советской контрразведки. Это был несомненный успех. Но дело касалось не только военных аспектов.

Из фондов РГАСПИ

С учетом факта японской агрессии и того, как она начиналась, особенно важными стали вопросы политического характера. Даже подполковник Касахара увлекся политическим пиаром. По итогам встречи с членами японской делегации во главе с начальником оперативного отдела Генштаба генералом Татэкава, следовавшей через советскую столицу в Женеву на Международную конференцию по разоружению (!), военный атташе дал новые рекомендации Токио, явно не связанные с его прямыми обязанностями: «Необходимо подготовить общественное мнение всего мира в сторону доказательства того, что препятствием к установлению всеобщего мира является Советский Союз»[286]286

Там же. С. 85.

[Закрыть]. Это письмо, вкупе с очередной докладной запиской Касахара, тоже легло на стол Сталину, который вплотную заинтересовался бурной деятельностью японских дипломатов в Москве.

Обострило ситуацию заявление Министерства иностранных дел Японии, сделанное 28 февраля 1932 года. Токио официально сообщил о концентрации под Владивостоком стотысячной группировки советских войск, имеющей тяжелое вооружение и средства ведения химической войны, готовой в течение трех-четырех месяцев выступить против Японии, используя в качестве повода действия Квантунской армии в Маньчжурии или разногласия по проблемам рыбной ловли в районе Охотского моря. Если бы не добытые ОГПУ, лично Романом Кимом документы, советское правительство могло бы прийти в недоумение от такого заявления: что оно значит? Какими будут следующие шаги Токио? Ответы на эти вопросы уже были переведены на русский язык тем же Романом Кимом – это был один из самых значительных его триумфов. И советское правительство, разумеется, по прямому приказу Сталина, под его диктовку, ответило – большой редакционной статьей на первой полосе газеты «Известия» 4 марта 1932 года.

Передовица получила незатейливое название – «Советский Союз и Япония» и в целом столь же незамысловатое содержание: «Советское правительство вело, ведет и будет вести твердую политику мира и невмешательства в происходящие в Китае события… Положение, перед которым стоит на Дальнем Востоке Советский Союз, обязывает его к укреплению своей обороноспособности, к защите неприкосновенности его границ, в частности путем соответствующего усиления военных гарнизонов…» Но вот дальше следовало нечто необычное. Газета дословно воспроизвела (естественно, в русском переводе) докладную записку посла Хирота и фрагменты из рекомендаций подполковника Касахара Генеральному штабу Японии. «Нельзя пройти мимо того факта, что весьма ответственные представители японских военных кругов, и не только военных кругов, открыто ставят вопрос о нападении на СССР и отторжении от него Приморья и Забайкалья. Мы располагаем документами, исходящими от представителей высших военных кругов Японии и содержащими планы нападения на СССР и захвата его территории».

Из фондов РГАСПИ

Произошедшее тогда, в марте 1932 года, поразительно напоминает ситуацию, описанную много позже учеником Романа Кима Юлианом Семеновым в романе «ТАСС уполномочен заявить». Только в книжном детективе речь шла о предотвращении попытки захвата проамериканскими мятежниками союзнической нам, но вымышленной страны Нагонии, а в жизни – о вполне реальном срыве военного конфликта между Советским Союзом и Японией из-за конфликта интересов в Маньчжурии (именно так началась Русско-японская война в 1904 году). В обоих случаях акции удались благодаря грамотной работе контрразведки: вербовкам, шантажу, получению уникальных документов, о которых никто не должен был знать и публикация которых способна напугать целое государство.

Японская диаспора в Москве прочитала газету в тот же день и всё поняла. Посол Хирота был потрясен. Он немедленно запросил аудиенции у заместителя наркома иностранных дел Союза ССР Льва Карахана, ведавшего «восточными делами». Карахан принял посла на следующий день. Стенограмма их беседы была опубликована в 1969 году в сборнике «Документы внешней политики СССР» в томе 15. Беседа была длинной, но начало и конец ее демонстрируют настроение и предмет беспокойства Хирота Коки: «Вчера в официальной газете опубликована статья, в которой сказано, что советская сторона располагает документами, которые касаются разных серьезных вопросов. Посол сожалеет, что создается атмосфера, которая волнует общественное мнение, нужно устранить такую атмосферу… Меня беспокоит статья “Известий”. У советской стороны есть документ, который дал основание для отправки войск. Это создает атмосферу нехорошую»[287]287

Документы внешней политики СССР. Т. 15. 1 января – 31 декабря 1932 г. М., 1969. Цит. по: Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 68–69.

[Закрыть]. Беспокойство посла Хирота было оправданно. К тому времени и в Токио уже знали о публикации в «Известиях», о грандиозной утечке сверхсекретных материалов из посольства в Москве и, главное, понимали, что время, возможности, шанс для провокации упущены. Как показала жизнь, упущены на несколько лет.

В посольстве было проведено служебное расследование, которое, однако, не принесло никаких результатов. Было решено считать, что утечка произошла при досмотре дипломатической почты. Это вполне устраивало абсолютно всех: Касахара, Хирота, Кима, Токио и Москву. Часть сотрудников посольства, в отношении которой имелись сомнения, вернулась в Токио, но проведенное там расследование ничего не дало. Версия с вскрытием вализ стала официальной и через месяц, по завершении расследования в самом посольстве, подполковник Касахара сообщил его результаты в Токио шифром по телеграфу: «Имеются основания подозревать, что посылаемые от вас почтой документы перлюстрируются в пути. Прошу вас сугубо секретные документы пересылать другим способом»[288]288

Просветов И. В. Указ. соч. С. 87.

[Закрыть]. Касахара не знал, что Ким не просто так провел несколько месяцев 1927 года в спецотделе Глеба Бокия – теперь ОГПУ читало и всю телеграфную корреспонденцию. Прочитало и это письмо.

Посол Хирота вскоре после инцидента с «Известиями» вернулся в Токио и, так как лично к нему никаких претензий не было, а вес его в политическом мире был значителен, вскоре стал министром иностранных дел Японии. Касахара нашли должность в Генштабе. Дело замяли. Случай с утечкой секретных материалов Хирота вспомнил только в октябре 1946 года, когда советское обвинение предъявило те самые фотокопии, о которых уже упоминалось, на Токийском процессе: «Подсудимый Хирота в бытность его японским послом в Москве в 1931 году передал начальнику Генштаба свои предложения: “…придерживаться твердой политики по отношению к СССР и быть готовым воевать с Советским Союзом в любой момент, когда это понадобится. Целью, однако, является не столько защита против коммунизма, сколько захват Дальнего Востока и Сибири…”». Этот же документ припомнили бывшему послу и в обвинительном заключении[289]289

Горбунов Е. А. Указ. соч. С. 70–71.

[Закрыть]. В результате в декабре 1948 года Хирота Коки, признанного военным преступником класса «А», повесили в токийской тюрьме Сугамо. Впрочем, беседовавшего с ним замнаркома Карахана, признанного советским судом японским шпионом, расстреляли еще в 1937-м…

Хирота Коки мог лишиться жизни еще раньше. Во всяком случае, сообщения об этом в конце 1931 года облетели прессу Японии и Советского Союза, хотя сейчас этот эпизод практически забыт историками[290]290

См. Приложение 10.

[Закрыть]. В декабре органами ОГПУ был задержан некий гражданин Годовский (неизвестно, подлинная это фамилия или псевдоним), который сознался в том, что пытался спровоцировать войну между СССР и Японией, убив посла Хирота. К этому Годовского якобы подстрекал некий иностранный дипломат. Причем японская газета «Осака Асахи», в распоряжение которой попали эти сведения, особо отметила, что загадочный дипломат представлял в Москве не восточную страну. Убийство планировалось совершить из окна автомобиля, проезжающего мимо посла, когда тот вышел бы на улицу. Годовский отказался и сам пришел в ОГПУ. 25 декабря Лев Карахан попросил посла Хирота о встрече и немедленно был принят им. Заместитель народного комиссара иностранных дел подробно рассказал японскому послу о том, как на того готовилось покушение, выразил положенное в таких случаях сожаление и отметил, что «иностранный дипломат» уже выслан из Советского Союза. Посол Хирота поблагодарил Карахана и ответил, что всецело полагается на защиту Советского государства.

Что значил этот странный инцидент? С учетом ничтожного количества материала, известного историкам, это могло быть всё что угодно. Не исключено, что кто-то действительно пытался спровоцировать таким несложным образом конфликт между странами и втянуть их в войну, пользуясь агрессивными настроениями в Японии в связи с «маньчжурским инцидентом». Возможно, это была провокация ОГПУ, пытавшегося, например, таким образом «надавить» на посла и усилить свой контроль за ним. Но и без этого посол Хирота был словно голый король перед советской контрразведкой. Любое, самое сокровенное его действие тщательно фиксировалось советской агентурой в посольстве, его документы изымались из сейфа, его почта вскрывалась и читалась прямо в почтовых вагонах, а шифрованные корреспонденции, отправляемые в Токио, изучали на Лубянке пристальнее, чем в здании МИДа Японии на Касумигасэки. И так было не только с Хирота.

Из фондов РГАСПИ

Сменивший его на посту посла Ота Тамэкити попал точно под такой же плотный контроль ОГПУ, а приехавший на место Касахара подполковник Кавабэ Торасиро развернул не менее активную деятельность, чем его предшественник. Уже в июне Балицкий отправил Кагановичу, замещавшему Сталина, пока тот был в отпуске, расшифрованную переписку Кавабэ с японскими военными атташе в Берлине, Лондоне и Варшаве, а также результаты их совещания по активизации разведывательной работы против Советского Союза и шифрованную переписку Кавабэ со штабом Квантунской армии. В числе перехваченных документов были сообщение об утечке кодов Коминтерна в Берлине, присланные оттуда же данные о состоянии РККА, информация о разведывательных и контрразведывательных операциях польского Генерального штаба, сведения об увеличении численности русского отдела японской разведки до шестнадцати человек и решение о консолидации усилий разведки против СССР со стороны Запада на территории Польши.

Перечислять победы чекистов над японскими разведчиками в Москве можно довольно долго. Даже несмотря на то, что значительная часть документов еще не рассекречена, систематизация и анализ уже имеющихся данных дадут предсказуемый результат: ОГПУ, а затем ГУГБ НКВД просвечивали посольство Японии насквозь подобно рентгеновским лучам. Не только посол, но и все службы посольства были обнажены и беззащитны перед ними. Достаточно вспомнить, что секретные доклады не только профессиональных японских разведчиков, но и привлекаемых к шпионажу журналистов, вроде Маруяма Macao, становились известны чекистам от их агентов в посольстве.