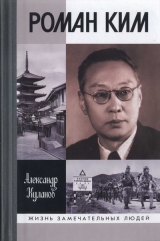

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 31 страниц)

К раскрытию причин такого успеха первым подобрался Е. А. Горбунов в книге «Схватка с Черным драконом», но ему не хватило данных о персоналиях чекистов. Вот что он писал: «…в середине 1920-х в КРО, возглавляемом Артузовым, было создано специальное подразделение – “5-е отделение”, которое специализировалось по контршпионажу против японской разведки. Под руководством Артузова и его помощника Пузицкого оперативные работники отделения Тубала, Чибисов, Пудин, Маншейт, Кренгауз, а впоследствии Николаев, Калнин, Ким локализовали деятельность японских разведчиков, прикрывавшихся работой в японском посольстве, консульствах и в военном атташате, имевших дипломатические паспорта и пользовавшихся правом дипломатической неприкосновенности. Их деятельность на советской территории была взята под жесткий контроль. В результате успешной работы отделения КРО располагал итоговыми обзорными материалами самих японцев по агентурной разведке… Поэтому можно считать, что КРО, а впоследствии Особый отдел (с использованием крокистов) был не только аппаратом контрразведки, ставящей задачей выявлять разведывательную сеть противника, чтобы ее ликвидировать, но и подлинным разведывательным аппаратом военно-политического профиля. При помощи своей агентуры КРО сумел получать сведения не только об агентуре противника в СССР, но и ценные материалы о деятельности и намерениях военных и политических органов Японии, Генштаба, МИДа и даже самого правительства». Далее, говоря уже о закордонной разведке, Горбунов пишет, какими качествами должны были обладать профессиональные разведчики, работающие на японском направлении: «К 1930 году Азиатский континент был “освоен” ИНО. Работали, и вполне успешно, Харбинская и Сеульская резидентуры, в Москву поступала ценная документальная информация. Но в руководстве ИНО понимали, что работа в Маньчжурии и Корее только первый шаг, что надо идти дальше и сделать следующий шаг на японские острова. Беда была в том, что никто из руководителей и сотрудников японского отделения не работал в Японии. Для них эта страна была белым пятном на географической карте, о которой им почти ничего не было известно. И чтобы разобраться в обстановке, определиться на месте и выяснить возможности разведывательной работы, туда надо было направить человека с опытом работы на Востоке и достаточно хорошо знающего японский язык. Конечно, такой человек должен был иметь и самые общие знания по Японии, чтобы не выглядеть дилетантом при общении с японскими чиновниками различных рангов»[291]291

Горбунов А. Указ. соч. С. 212–215.

[Закрыть].

Но и в Москве успех, которого достигли чекисты, а их, как мы помним, было не больше трех человек единовременно, оказался возможен только благодаря тому, что один из них полностью соответствовал требованиям контрразведывательной работы на чрезвычайно высоком уровне. Ни Пудин (в 1932-м вернулся в разведку), ни Кренгауз (отправлен на строительство каналов), ни Калнин с Николаевым не были специалистами по работе с японцами. Возможно, они были неплохими профессионалами, но «общего направления», для которых даже язык их подопечных был не поддающимся расшифровке ужасным кодом. Только Ким – человек с тремя родинами, понимал язык, логику действий и психологию своего противника. Причем Роман Николаевич не только добывал и переводил полученные им же секретные документы. Рассекречен большой аналитический отчет о деятельности японской разведки против СССР, подготовленный Николаевым и Кимом на имя председателя ОГПУ В. Р. Менжинского: «Начиная с февраля-марта с/г. констатируется резкое повышение активности всей японской разведки против СССР, вызванное: 1) Завершением программы захватов основных пунктов Сев. Маньчжурии и непосредственным переходом японцев к подготовке военного плацдарма против СССР и 2) Увеличением наших вооруженных сил в ВСК и ДВК[292]292

Восточно-Сибирский край и Дальневосточный край.

[Закрыть]. Мобилизационное развертывание органов японской разведки происходит по всем линиям: по линии Генштаба, морштаба, МИД и контрразведки…» В документе довольно подробно изложены цели японской разведки на ближайший период и этапы выполнения задач. Причем не только в Москве, но и на всей территории Советского Союза[293]293

См. Приложение 11.

[Закрыть].

В феврале 1934 года Ягода направил Сталину «японский документальный материал, изъятый нами агентурным путем». «Материал» был написан рукой подполковника Кавабэ, но мы знаем, что только Роман Ким в ОГПУ мог читать японскую скоропись. Документ содержал статистические данные о численности и вооружении РККА – как обычно не имеющие почти никакого отношения к реальности. В этом же году 17 февраля Ягода снова направляет документ авторства Кавабэ на имя Сталина. На этот раз речь идет о перехваченной и дешифрованной телеграмме в японский Генеральный штаб от 13 февраля. В ней статистики нет, зато много интересного лично для Сталина: «1) Не подлежит сомнению, что как военные, так и гражданские противники советской власти единодушно настроены в пользу того, чтобы избежать войны. Из видных военных, которые говорили со мной лично, могу привести начальника Штаба РККА Егорова, инспектора кавалерии Буденного, начальника ВВС Алксниса и других, которые определенно говорили о необходимости установления японо-советской дружбы. Только один Тухачевский, по-видимому, выступает против этой точки зрения – это предположение основывается на моих беседах с начальником Отдела Внешних Сношений Смагиным, с которым я непосредственно имею отношение по служебной линии»[294]294

Дамаскин И. А. Сталин и разведка. М., 2004. С. 58.

[Закрыть].

Склонный к философствованиям подполковник Кавабэ в одной из следующих телеграмм, в августе 1934 года, поразмышлял и о характере советского вождя: «Сталин имеет ряд достоинств, соответствующих великому политику, но он имеет в то же время политических врагов. С точки зрения политико-стратегических мероприятий мы должны принять все меры к тому, чтобы наметить наиболее влиятельную группу его политических врагов и установить с ней контакт. Убежден, что это вовсе не является абсолютно невозможным»[295]295

Цит. по: Просветов И. В. Указ. соч. С. 90–91.

[Закрыть]. Сталин отчеркнул это замечание красным карандашом: японская разведка хорошо информировала его о своих планах даже в отношении внутренних распрей в советском руководстве.

Оценивая еще самые первые появившиеся материалы о деятельности Романа Кима, полковник ФСБ Б. заметил: «Судя по уровню работы этого человека, мы далеко не всё о нем знаем. Если описанные события действительно имели место в операции, а его вклад в них был именно таким, каким мы его себе представляем, то Ким не раз должен был быть награжден. Если не орденом, хотя, по-моему, достоин, то хотя бы именным оружием. Это совершенно очевидно для любого чекистского начальника»[296]296

В переписке с автором.

[Закрыть]. Профессионал не ошибся: Роман Николаевич действительно был награжден начальством. И даже не два, а четыре раза. Первые награды были характерны для времени, когда сама по себе наградная система еще только начинала формироваться.

Двадцать второго марта 1932 года, через две недели после скандальной публикации в «Известиях», был подписан секретный приказ по кадрам заместителя председателя ОГПУ СССР № 247 «О награждении работников ОО (Особого отдела. – А. К.) ОГПУ»:

«За последнее время ОО ОГПУ была проведена работа большого оперативного масштаба. Отмечая проявленную инициативу и энергию со стороны лиц, ее проводивших, НАГРАЖДАЮ:

Николаева И. М. – пом. Нач. От-ния ОО ОГПУ, Кренгауз Я. Д. – Уполномоченного ОО ОГПУ, Корнильева Н. И. – Оперуполномоченного ОО ОГПУ Знаком “Почетного работника ВЧК-ОГПУ”.

Ким P. Н. – Оперуполномоченного ОО ОГПУ, Пудина В. И. – Уполномоченного ОО ОГПУ пистолетом системы “Маузер” кал. 7,63 с надписью “За беспощадную борьбу с контрреволюцией – от Коллегии ОГПУ”»[297]297

Предоставлено А. М. Буяковым.

[Закрыть].

По мнению историка спецслужб А. М. Буякова, участие всех награжденных в приказе лиц в одном деле, в одной операции – очевидно. Что это была за операция, неясно, но формулировка: за «проявленную инициативу и энергию» дорогого стоит. Кроме того, следует обратить внимание на то, что Роман Ким в приказе числится штатным сотрудником Особого отдела в должности оперуполномоченного, минуя ранг уполномоченного, в котором всё еще оставался признанный герой внешней разведки, получивший в 1927 году в Харбине «меморандум Танака», Василий Пудин! Это серьезное признание, несмотря на странную на современный взгляд награду – знаменитый по картинам и фильмам «матросский» маузер (всего у Кима было два наградных «ствола»). Для нас сегодня это едва ли не лучшее подтверждение особой роли героя этой книги в раскрытии планов японской армии в 1931 году.

Сам Ким тоже прекрасно это понимал и гордился собой. Когда несколько дней спустя, 12 апреля 1932 года, Мариам родила ему сына, Роман Николаевич снова соригинальничал. Если своего первенца он назвал Аттиком (пусть крайне редкое, но это хотя бы известное имя), то второй ребенок получил имя Виват. Да, это были модернистские времена, открытые новым, невероятным именам и названиям: уже появились Вилены, на подходе были Чельнальдина, Тракторбек и Оюшминальд. Но то, что сын был назван Виватом, не дань моде – это изумительно точно передает не только настроение его отца в минуту торжества, но и степень веры в то дело, которым он занимался, степень его погружения в работу, сопереживания, искренности. Как тут не вспомнить японцев, которые часто, оценивая человека, избегают градации по системе плохой/хороший, выбирая для себя представление о степени его самоотверженности: искренний/неискренний. Безусловно, с японской точки зрения Роман Николаевич Ким был искренним человеком, пусть вся его жизнь была связана с ложью – для него это была святая ложь.

Восьмого апреля 1934 года Роман Николаевич стал «Почетным чекистом». Именно так в обиходе назывался знак, официально именовавшийся «Почетный работник ВЧК – ОГПУ (XV)». Награда была номерной (у Кима – № 857) и ведомственной, но ценилась чекистами как орден: де-факто, ею поначалу, до массовых награждений, и отмечали на самом высоком уровне профессиональных рыцарей этого жестокого ордена советской власти.

В конце того же 1934 года Кима назначили сотрудником для особых поручений 6-го отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД. Единственный чекист отдела, знающий, по признанию секретаря Ягоды П. Буланова, японский язык, Роман Николаевич отвечал теперь за все японское направление советской контрразведки в европейской части России[298]298

АСД. T. 1. Л. 163.

[Закрыть].

В декабре 1935 года Ким прошел переаттестацию (к этому времени относятся написанные им автобиография и несколько справок на него, приводящиеся в Приложениях к данной книге) и получил специальное звание старшего лейтенанта госбезопасности, что соответствовало званию майора РККА.

Двадцать седьмого июня 1936 года на закрытом заседании Политбюро ЦК ВКП(б) Роман Ким получил орден Красной Звезды № 1108. Этому предшествовало ходатайство наркома обороны Ворошилова и наркома внутренних дел Ягоды о награждении девяти разведчиков из Разведупра РККА, Особого и Специального отделов ОПТУ «за выполнение особых заданий государственной важности». Сам Роман Николаевич уточнил: «…по инициативе Наркома обороны за добычу особых документов»[299]299

Там же. Л. 276.

[Закрыть]. При пересмотре дела Кима в 1945 году привлеченные для его экспертной оценки сотрудники контрразведывательного (2-го) и шифровального (5-го, бывшего спецотдела) НКГБ НКВД СССР насчитали 200 документов, добытых в период с 1926 по 1937 год «при непосредственном участии Кима», «лично Кимом через находившуюся на связи агентуру» или другими оперативниками и переведенные Кимом на русский язык. В том числе «…им были добыты документы, которые свидетельствовали об активной подготовке японцев к нападению на Советский Союз и которые были в свое время сообщены Правительству. Подлинность документов, по оценке соответствующего управления НКГБ, не вызывает сомнений»[300]300

Просветов И. В. Указ. соч. С. 97.

[Закрыть]. Бурная жизнь ниндзя с Лубянки продолжалась.

Глава 14

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПИСАТЕЛЬ

Москва – один из самых больших мегаполисов мира. Но даже в этом огромном городе люди, приехавшие в него с разных концов страны, а то и мира, нередко случайно сталкиваются друг с другом на улицах, в торговых центрах, в метро. В 1931 году население столицы было в несколько раз меньше, чем сейчас, – три с небольшим миллиона человек, а шансы встретить знакомого на улицах старого города – намного выше. А уж если говорить о нескольких десятках японцев, живших тогда в Москве, то они и вовсе знали друг друга наперечет, в лицо и по именам. И тем не менее иногда случались настолько удивительные встречи московских японцев, что в это даже сложно поверить.

В 1931 году в Советский Союз прибыл давний друг Кима Отакэ Хирокити. Остановившись в Москве, он, конечно, постарался найти своего бывшего секретаря и товарища. По воспоминаниям Мариам Цын, «Отакэ позвонил Киму по телефону и просил встретиться. Киму было дано разрешение руководства отделения на встречу с Отакэ. Это свидание состоялось у нас на квартире… Я находилась в стороне и в их разговор не вмешивалась»[302]302

Просветов И. В. Указ. соч. С. 111.

[Закрыть]. Неизвестно, о чем говорили старые знакомые и насколько эта встреча была нужна каждому из них. Но известно, что примерно в это же время Отакэ узнал то, чего не должен был никогда узнать. От кого – от самого Кима? Тогда Роман Николаевич, будучи очень дисциплинированным, должен был получить на это санкцию «руководства отделения», но зачем это ОГПУ? Считалось, что Отакэ в последние годы еще более «полевел», но какой прок советской разведке от оппозиционного журналиста, о взглядах которого все знают и который отрезан от источников информации? Может быть, истинное лицо Кима Отакэ открыли сотрудники японской разведки? Но на первый взгляд это представляется совершенно абсурдным, принимая во внимание дальнейшие успехи Романа Николаевича по «курированию посольства».

Есть, правда, другой вариант: допустим, что со всеми агентами в посольстве – потенциальными, реальными и несостоявшимися – всегда контактировал не сам Ким, а кто-то другой. Например, его женщины, способные любого японского «коня» на скаку остановить. В таком случае Роман Николаевич всё время оставался как бы в тени происходящего, вступая в игру только в тот момент, когда уже было понятно, что никто о нем ничего не расскажет. Тем не менее расчеты расчетами, а какие-то слухи о Киме до японцев могли доходить, но это не влияло на непосредственную работу с агентами. И наоборот, если японца «брали на шантаже», то появление в решающий момент таинственного чекиста, говорящего как в аристократическом университете Кэйо, могло стать сильным козырем в руках советских оперативников. И даже форма ОГПУ, а позднее НКВД могла исполнять при таком раскладе роль своеобразного психологического оружия.

«Как уже говорилось, отношения между г-ном Отакэ и Кимом были особенные, – вспоминал близкий к японской разведке журналист Маруяма Macao. – Кажется, это было где-то на четвертый месяц нашей жизни в Москве. Г-н Отакэ вдруг сказал мне: “Больше никогда не встречайся и не звони Киму. Это из-за него, пойми”. Конечно же, ни я, ни г-н Отакэ с Кимом больше совсем не встречались. Г-н Отакэ больше ни слова не говорил о Киме, и когда он уезжал из Москвы, Ким не пришел его провожать. Я так и остался в Москве, и примерно через три года после этого я вдруг столкнулся с ним в магазине Межкнига (Международная книга). Тогда он был одет в форму отдела внутренних дел, и, помнится, на вороте у него были значки генерал-майора. Я ни слова ему не сказал, да и он, кажется, удивился, но потом с видом, будто ничего не произошло, отвернулся и стал рассматривать книжную полку»[303]303

См. Приложения 2 и 12. При некоторых различиях в деталях (тексты написаны разными людьми), в целом они совпадают по содержанию.

[Закрыть]. Почему Отакэ, который так симпатизировал советской власти и своему молодому другу, выдал его? С одной стороны, ответ прост: Отакэ прежде всего был японцем, а, как уже говорилось, каждый японец не только разведчик, но и прежде всего патриот. Но кто и зачем раскрыл ему тайну Кима? Почему Отакэ поделился этой тайной с Маруяма и почему в отношениях Маруяма с Кимом после этого ничего особенного не произошло (как, впрочем, и у Отакэ с Романом Николаевичем)?

Магазин «Международная книга» располагался тогда на Кузнецком Мосту (в этом помещении и сейчас находится аналогичная организация), совсем недалеко от Лубянки, где в 1934 году Роман Ким пребывал уже на вполне законных основаниях как штатный сотрудник госбезопасности. Конечно, он не был никаким генерал-майором, вообще это звание в органах появилось много лет спустя. Ким был всего лишь оперуполномоченным, то есть, по армейским понятиям, лейтенантом, но японский корреспондент плохо разбирался в петлицах, «ромбах», «кубарях» и «шпалах». Он просто-напросто испугался, увидев старого знакомого, о котором предупреждал Отакэ. Но почему оперуполномоченный Особого отдела Ким, который занимался сверхсекретной работой в малочисленной этнической группировке, среди бела дня расхаживал по Москве в форме сотрудника госбезопасности? Нелепая случайность? Непохоже.

Японские дипломаты в силу особенностей своей деятельности и проживания в Москве общались друг с другом в основном на службе. Но в городе были и другие японцы. Немногочисленную группу составляли бежавшие с Востока или через США японские коммунисты и просто левые, видевшие в стране победившего пролетариата идеал будущего мироустройства. До 1937 года их впускали в СССР свободно, подыскивали места для работы. Из-за небольшого количества соискателей им хватало вакансий преподавателей японского языка в различных вузах, прежде всего в специально созданном для подготовки кадров Коминтерна Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). Преподаватели-«разговорники», как их тогда называли, негласно делились на две категории. Первые трудились непосредственно в Коминтерне. Вторые, не столь фанатичные коммунисты, перебивались случайными заработками. Они, в отличие от первых, довольно часто контактировали с дипломатами со своей родины, вместе ностальгировали, искали замену привычной японской кухне. Особое место между двумя этими категориями занимали Хидзиката Ёси и Сано Сэки – оба выходцы из золотой токийской молодежи, ставшие – на время – фанатичными сторонниками мировой революции.

Отпрыск графского рода, Хидзиката был внуком героя буржуазной реставрации Мэйдзи, члена Тайного совета и прокурора Токио. В 1933 году Ёси, театральный режиссер по профессии, приехал в Москву учиться у Всеволода Мейерхольда передовому театральному искусству. Еще один граф – Сано Сэки к тому времени уже два года прожил в СССР, тоже занимаясь режиссурой. Внук благоволившего к России графа Гото Симпэй – мэра Токио, гражданского губернатора Тайваня, министра внутренних и иностранных дел Японии, Сано искренне тяготел к идеям большевизма и сначала вынужден был бежать в Европу, а оттуда в Москву. Неудивительно, что два этих молодых человека, с блестящим образованием и манерами, стали центром японской диаспоры в красной столице. Молодая москвичка из дворянской семьи Наталья Соколова в то время увлекалась Востоком и начала учить японский. Желая заниматься с носителями языка, она в конце концов вышла на Хидзиката и Сано, а много лет спустя в своих воспоминаниях описала жизнь этой маленькой, но примечательной компании:

«…Левые корейцы и японцы составили в Москве небольшую общину; большинство из них жили в коминтерновской гостинице “Люкс” на улице Горького, рядом с бывшей булочной Филиппова. Они были радушными товарищами, но ходить к ним в гости было не так просто: надо взять с собой паспорт и получить пропуск, на котором отмечался час и минуты прихода и ухода – а что там скрывать? Быт? Покушаться на них никто не собирался. Это стесняло гостей, предпочитали встречаться у тех, кто жил в городе на квартирах.

Ёси и Сэки иногда устраивали чаепития или скромные ужины с японскими травками и закусками. Перестав работать в театре, я часто ездила на Земляной вал, помогала переводить разные тексты с русского на японский и обратно – это было очень полезно нам обоим, Ёси – мой дотошный филологический анализ, мне – современная политическая лексика. Попутно мы обсуждали и содержание статей. Он мог уже говорить по-русски, с ошибками и с акцентом – ему не удавалось наше “л”, он заменял его “р”: ложка – роська, хлеб – фурэбу, люблю – рюбиру. Меня научили есть рис палочками; как ни старался Ёси отречься от своей нации, от этой привычки отказаться не смог.

Сэки Сано был “западнее” его без всякого принуждения, изнутри: сильно хромой, он ходил враскачку, фигура коренастая, лицо европейского типа, по-английски и по-русски говорил хорошо. Я побаивалась его усмешек и саркастических ответов. Познакомилась у них и с другими людьми. Самой интересной была Ясуко, дочь Сен Катаямы, лидера японских коммунистов. Лицом она была похожа на отца. Училась в Америке и вела себя по-американски раскованно, деловито; занималась спортом и танцами. У нее был самостоятельный характер и неженский ум. Общаться с Ясуко было приятно и легко, я бывала у нее в “Люксе”, пили заграничный чай с пирожными, слушали японские пластинки – модные тогда шлягеры вроде “Гинза-дори” и народные песни. Летом играли в теннис на кортах “Динамо”, зимой катались на коньках. Полной противоположностью Ясуко была ее сестра Тьёко (т. е. Чио-чио-сан) – очень замкнутая, застенчивая, почти неграмотная девушка из глухой деревни. Не знаю, отчего между ними получилась такая разница. Была там еще Тэруко, веселая круглолицая жена коммуниста Бирича; приветливый рабочий-комсомолец Тадзути, простой парень, друживший со всеми. Самой авторитетной личностью в этом обществе был кореец Роман Николаевич Ким, военный с “ромбом”, сотрудник НКВД, притом оригинальный писатель. Мы все только что прочитали вышедшую тогда его книжку “Три дома напротив, соседних два”, о характере японской литературы; мне очень понравился его острый, лаконический стиль и слог»[304]304

Здесь и далее цит. по: Семпер-Соколова Н. Е. Портреты и пейзажи: частные воспоминания о 20 веке. М., 2007. С. 156–165.

[Закрыть].

Это интереснейшее свидетельство. Встреча с Маруяма в магазине не так уж случайна – в том смысле, что Роман Ким не только ходил в форме сотрудника НКВД по улице, но и спокойно появлялся в таком виде в обществе японцев, не имевших отношения к посольству. Можно возразить, что эти японцы, явно тяготеющие к коммунистам, не могли иметь отношения к японской разведке. Да, это логично. Но разве не столь же логично предположить, что осторожность и конспирация были бы более надежной основой для сохранения оперативных возможностей оперуполномоченного Кима? Тем более как писатель он был уже довольно известен в этих узких кругах. И снова мы возвращаемся к той версии, с которой начали: Ким сознательно показывался японцам в форме НКВД. Он попросту пугал их. Подтверждал слухи о могущественном чекисте-японце, возникающем в разных ипостасях – то писателя, то полицейского, любая из которых таила смертельную опасность для японской разведки. Наверняка на посольских приемах или литературных вечерах японские дипломаты встречались с ним (после войны встречались точно) и, зная, что Ким – «генерал НКВД», тянулись к нему как к авторитету, как к источнику информации, не всегда осознавая, что играют роль мотыльков, летящих на огонь. Оперативной работе Кима это не мешало, так как действовал он либо тайно (проникая, к примеру, по ночам в посольство), либо контактируя с японцами, которые пока еще не знали, с кем имеют дело, либо в открытую – «давя авторитетом генерала НКВД».

Авторитета писательского у Романа Николаевича пока было недостаточно. Книга «Три дома напротив, соседних два» – его главный литературный успех в предвоенные годы (рассказы, о которых речь впереди, остались, по существу, не замеченными ни критикой, ни публикой). Небольшое по формату произведение вышло в 1933 году в альманахе «Год Шестнадцатый», а через год, уже отдельной книжечкой, – в издательстве «Советский писатель» (далее цитируется именно по этому изданию). 52-страничный очерк стал первым и на долгие годы единственным высокопрофессиональным обзором современной японской литературы. Не случайно профессор Н. И. Конрад поместил «Три дома напротив…» в список рекомендованных книг к своему курсу лекций по истории японской литературы – сегодня можно точно так же рекомендовать эту книгу для изучения студентам-историкам и культурологам.

Между «Тремя домами…» и короткой статьей на сходную тему, написанной молодым Романом Кимом в 1923 году, лежит настолько огромное расстояние, что кажется, будто эти произведения принадлежат разным людям. Прекрасный, прозрачный русский язык, которым написаны «Три дома…», уже не позволяет допустить мысли о том, что автором текста мог быть японец, кореец, любой иностранец. Так можно писать только на родном языке: «Творения этих компрадоров и публицистов-беллетристов кажутся теперь писаниями не совсем нормальных людей, ибо они перемешивали дословный перевод с английского с патетическими рифмованными пассажами в духе китайской и японской классической поэтики. Получалось варево более причудливое, чем новелла о бригаде ударников-комсомольцев в колхозе, написанная вперемешку в стиле “Телемахиды” Тредьяковского и передовиц “Соц. земледелия”»[305]305

Ким P. Н. Три дома напротив, соседних два. М., 1934. С. 13.

[Закрыть].

Вообще, книга написана со значительной долей сарказма, недопустимого у японоведов, как правило, всецело зависящих в своих исследованиях от принимающей – японской стороны, а потому старающихся ни в чем и нигде, даже случайно, японцев не задеть. Роман Ким в этом смысле совершенно свободен и, почти полностью отрешившись от акцентирования своего корейского прошлого, что было так заметно в «Ногах к змее», говорит о японцах легко и с юмором, иронизируя даже над тамошними русистами, что сегодня в японистике является табу: «…компрадоры решили принять услуги русских классиков. “Капитанская дочка” выпускается под заглавием “Сердце цветка и думы бабочки: удивительные вести из России”, Гринев был переименован в мистера Смита, а Маша – в Мэри. “Война и мир” получает более поэтическое название: “Последний прах кровавых битв в Северной Европе” и более портативный вид – переводчик пояснил в предисловии: “Ввиду того, что оригинал местами очень длинен и растянут, я там, где нужно, сокращал”»[306]306

Там же. С. 12.

[Закрыть].

Конечно, цель первой, по-настоящему самостоятельной и цельной книги Кима, – не юмор и не высмеивание незадачливых переводчиков и литераторов. Это действительно глубокий, местами – по-японски дотошный и серьезный анализ современной автору японской литературы, сделанный на высочайшем уровне и с использованием невероятного количества первоисточников, прежде всего самих произведений, о которых идет речь в книге, литературоведческих журналов, газет и т. д. Разбор подробнейший: от четкой стратификации стилей и жанров с их краткими, но емкими и часто язвительными характеристиками, до сводной таблицы гонораров, получаемых разными авторами в разные времена. Отсюда же, из характеристик одного из жанров – эгобеллетристики, название книги Кима: «…эпитет для замкнувшейся в своем квартальчике литературы мэтров: “Мукосангэнрьоринтэкина” – шесть слов по-джойсовски склеены в одно, переводится так: “трехдомовнапротивсоседнихдвухная литература”»[307]307

Там же. С. 34.

[Закрыть]. Этим двум книгам – «Ноги к змее» и «Три дома напротив, соседних два» – Виктор Шкловский посвятил статью «Что мы знаем о Японии», опубликованную в журнале Союза писателей «Знамя». Смысл критики прост до глупости: да, Ким – талантливый писатель, но если бы он писал по канонам пролетарской литературы, было бы лучше. При этом Шкловский опасно заострил внимание на корейско-японском происхождении Кима.

Стоит ли упоминать о том, что в «Трех домах…» Роман Николаевич снова пользовался информацией, относящейся прежде всего к 1920–1930-м годам, хотя в данном случае это было совершенно обоснованно темой исследования. Единственное, что напоминает о прошлом самого Кима, – строки, где проглядывает его личный опыт прогулок по старому Токио, особенно в районе Хонго, где находился Токийский императорский университет – мечта юного Кин Кирю: «Великовозрастные сынки захудалых деклассированных самураев и наследники мелких купцов и помещиков в засаленных халатах и рваных юбках по утрам слушали заморских лекторов, а по вечерам, ошалелой гурьбой шляясь по переулкам квартала Хонго – токийской Козихи[308]308

Район в Москве от старого здания Московского университета на Моховой улице до Патриарших прудов, где в конце XIX века жило особенно много студентов.

[Закрыть], пугали окрестных жителей только что вызубренными спряжениями немецких глаголов и заумью из “Nursery Rhymes”. Вскоре рождается бессмертная студенческая песня, японский гаудеамус с воинственным припевом:

В шутливой песенке, призывающей первое полугодие заниматься учебой, а второе – сном, таинственное «Дэкансьо», которое японские старушки принимали за имя западного божества, значило сокращенный набор европейских философских премудростей: «Дэ-карт», «Кан-т», «Шо-пен-гауэр». Прекрасный пример студенческого юмора, который должен был запомниться Роману Николаевичу со времен беззаботной юности. А вот что рассказывает Наталья Семпер-Соколова о занятиях русским языком в семье Хидзиката (в Москве с ним жила жена – Умэко): «Устав, делали перерыв. Умэко приносила из кухни скромный обед, пили чай с конфетами. Она играла на кото – этот дорогой инструмент ей прислали из Токио ее родители, Ёси аккомпанировал ей на сямисене. Они пели студенческие песни, например:

Dekansho, Dekansho-de С Де(картом), Кан(том), Шо(пенгауэром)

Hantosha kurase, Полгода проходит,

Ato-no hantosha Другие полгода

Nete kurase. Спя проходят».

Да, Роман Николаевич тонко подмечал всё, даже увиденное и услышанное всего один раз – и умело использовал это в своей работе. В литературной и в чекистской. Арестованная вслед за мужем Мариам Цын говорила на допросе: «Встречи Кима с Хиджиката и Секи Сано вызывались служебными соображениями. Ким на все эти встречи получал санкцию у своего руководства, которому докладывал о характере бесед с этими японцами и об их настроениях… Встречи с ними происходили не более трех раз в год. Бывали случаи, когда Хиджиката и Секи Сано посещали наш дом… Все разговоры, которые велись в моем присутствии, касались международных тем или же японской кухни»[310]310

Просветов И. В. Указ. соч. С. 110.

[Закрыть]. Оперативная разработка Хидзиката и Сано, в организации которой участвовал Роман Николаевич, окончилась ничем, или мы просто не знаем о ее действенных результатах. Так или иначе, японским режиссерам дали возможность тихо уехать из Советского Союза, и они ею благоразумно воспользовались. Хидзиката, вернувшись в Японию, попал там в тюрьму как коммунист, Сано долго скитался по миру, потерял семью и, в конце концов, нашел приют в Мексике. Режиссеры спаслись, но их фамилии были использованы НКВД в «работе». Окрестив деятелей искусства «японскими шпионами», знакомство с ними использовали в деле Мейерхольда, который, по версии следствия, вместе с Сано Сэки готовил убийство Сталина. Весьма сомнительно, что Ким, так тщательно всё фиксировавший, мог заметить у японцев «преступный умысел». Произвол не нуждается в экспертной оценке профессионалов.