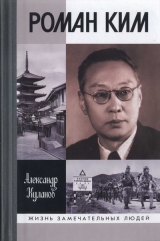

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 31 страниц)

Приложение 12

Из статьи Маруяма Macao «Мои воспоминания об Отакэ Хирокити»

Журнал «Мадо» (Токио: Наука, 1972. № 2. Сентябрь)

«Если рассказывать, как жил и работал Отакэ в Москве, то приходится упомянуть и о Романе Киме.

Когда Отакэ служил специальным корреспондентом японского телеграфного агентства во Владивостоке во время интервенции японской армии против Советского Союза, тогда Ким работал помощником Отакэ. В то время Ким как кореец попал под подозрение в шпионаже против Японии и был бы арестован и расстрелян японскими жандармами. Но был спасен с риском для жизни благодаря усилиям Отакэ. Потом Ким всегда говорил, что Отакэ – спаситель его жизни.

[Весной 1923 г.] Отакэ поехал работать председателем японского телеграфного агентства в Москву, Ким сопровождал его. Отакэ вернулся в Японию [осенью 1925 г.], Ким остался в Советском Союзе, принял советское гражданство и женился на русской женщине польского происхождения. [Весной 1931 г.] Отакэ еще раз приехал в Москву вместе со мной, Ким пришел нас проведать раньше всех. Я познакомился с Кимом, когда впервые посетил СССР в 1925 г., поэтому в 1931 г. мы, как старые знакомые, часто встречались, и Ким помогал нам во многих отношениях.

Ким был талантливым, замечательным молодым человеком высокого роста. Раньше он учился в Японии и окончил общеобразовательный факультет университета Кэйо. Он хорошо владел японским языком, не говоря уже о русском языке. Я думаю, что, наверное, не было такого человека, который так прекрасно знал и русский и японский языки. После Второй мировой войны Ким стал писателем остросюжетного детектива. Директор фирмы большой газеты “Асахи”, будучи еще главным редактором, ездил в Москву и для интервью с Хрущевым – генеральным секретарем КПСС пригласил Романа Кима как переводчика.

Между Отакэ и Кимом была искренняя и глубокая дружба. Месяца через четыре после приезда в Москву [в 1931 г.] Отакэ внезапно попросил меня ни звонить, ни общаться с Кимом. И неудивительно, тогда в СССР была необычно напряженная обстановка. С одной стороны Германия во главе с Гитлером, с другой стороны Маньчжурия с японской армией. Отакэ вернулся в Японию [в феврале 1932 г.]. Ким не пришел его провожать. Я же еще оставался в Москве. И как-то, года через три, случайно встретил Кима в книжном магазине [Международная книга]. Тогда он был в военной форме НКВД, и его значок на воротнике, насколько я помню, означал генерал-майора. Я ничего не сказал Киму, и он, казалось, растерялся и постоянно отворачивался от меня в сторону книжных полок в поиске нужной книги.

Через несколько лет после Второй мировой войны Отакэ восстановил фирму “Наука” [в сент. 1952 г.] и приехал в Москву [в 1955 г.]. В очередной раз, приняв приглашение “Международной книги”. Тогда Ким уже вел жизнь замечательного писателя, поэтому у него была возможность встретиться с Отакэ. Они встретились через много лет с восторгом.

Вспомнил нашу встречу с Кимом – 8 лет тому назад я посещал СССР впервые после Второй мировой войны, тогда наш самолет приземлился в аэропорту, и я спускался по трапу самолета в сумерках – кто-то с седой головой неожиданно обнял меня молча. Я удивился, но сразу узнал Кима. Это удивительная встреча после 30 лет разлуки. Это заставило меня почувствовать перемены времен и изменения отношений между Японией и СССР.

Наш дорогой друг Роман Ким умер около 5 лет назад».

Перевод с японского Мурано Кацуаки

Приложение 13

Наказанный негодяй

Драма из жизни испанских аристократов (текстовая выжимка из 15 рисунков)

Дон Ромео Стервадор отчаянно тиранил свою прекрасную супругу донну Марианну.

Не могши вынести сволочной характер гнусного гидальго, донна Марианна решила уехать на три года к своей подруге – донне Рите Сан-Стефано, владелице замка Дель-Тубинто на острове Мадагаскаре.

Преданная донне Марианне негритянка – рабыня Паранелла проливала черные слезы на мадридской пристани.

А дон Ромео в день отъезда своей супруги поехал на охоту в свое поместье Колонио де Криуковио.

Вернувшись с охоты, дон Ромео вдруг почувствовал отчаянную тоску. Роскошное палаццо на улице Твербулиос, в центре Мадрида (около памятника Сервантесу), вдруг показалось пустынным и мрачным.

Дон Ромео стал дико тосковать, сидя в своем любимом кресле.

Он стал прибегать к наркотикам.

Вскоре от тоски он потерял почти все кило.

И в один прекрасный день…

А донна Марианна наслаждалась природой Мадагаскара под яркими лучами экваториального солнца. Все офицеры местного гарнизона передрались на дуэли из-за нее.

Конец.

Приложение 14

Спецсообщение Н. И. Ежова И. В. Сталину о совещании сотрудников японского посольства

02.02.1937 № 55565

СЕКРЕТАРЮ ЦК ВКП(б) тов. СТАЛИНУ

*27 января поздно ночью на квартире советника японского посольства САКО состоялось специальное совещание, на котором кроме чиновников посольства участвовал в качестве докладчика корреспондент МАРУЯМА*. Совещание было созвано советником САКО для заслушивания доклада МАРУЯМА, являющегося информатором посольства, о ходе процесса, относительно показаний КНЯЗЕВА и ТУРОКА и для обмена мнениями по вопросу о контрмерах японского посольства.

*Посол СИГЭМИЦУ на банкете, состоявшемся до этого совещания в ресторане «Савой» по поводу отъезда рыбопромышленника АРИГА, заявил последнему, что японское правительство предъявит протест советскому правительству еще до вынесения приговора обвиняемым, ибо иначе нет смысла предъявлять его*. Если же не удастся выступить с этим протестом до окончания процесса в связи с происходящим правительственным кризисом, то японское правительство, отказавшись от предъявления протеста советскому правительству, разошлет меморандум всем державам, в котором будет дано мотивированное разъяснение того, что показания подсудимых, в части, касающейся их связей и переговоров с японскими официальными лицами, ложны и подтасованы.

Посол заявил АРИГА, что лично он предпочитает второй способ реагирования как более эффективный.

На этом же банкете секретарь посольства СИМАДА сказал юрисконсульту посольства, что германское правительство решило не предъявлять протеста в связи с процессом, так как это может отразиться на судьбе немецких инженеров.

*В японском посольстве внимательно изучают показания ЛИВШИЦА, ТУРОКА и КНЯЗЕВА, чтобы найти противоречия и фактическое несоответствие.

Корреспондент МОРИ в беседе со своим секретарем заявил, что в результате обстоятельного изучения указанных выше показаний чиновники посольства нашли следующие противоречия и фактическое несоответствие*:

1) При допросе ЛИВШИЦА на вечернем заседании суда от 26.1 ТУРОК, отвечая на вопрос прокурора, заявил, что деньги в сумме 35 000 рублей получил от японцев в январе 1934 г., а на заседании от 27.1 тот же ТУРОК при допросе его заявил, что 35 000 рублей получил в феврале 1935 года.

2) «Г-н X.», то есть ХИРОСИМА, не мог быть в сентябре 1934 года в Челябинске, что можно документально доказать.

*Эти два документа посольство решило использовать для полного дезавуирования показаний обвиняемых о связи их с японской разведкой, в частности с «г-ном X.»*.

Народный комиссар внутренних дел Союза ССР ЕЖОВ

АП РФ. Ф. 3. Оп. 24. Д. 278. Л. 67–68. Подлинник. Машинопись.

На первом листе имеются рукописные пометы: «Т. Сталину. Ежов. 2.II-37 г.»; «Отт. Ежова».

*—* подчеркнуто карандашом.

Фонд А. Н. Яковлева, ЛУБЯНКА: Сталин и Главное управление госбезопасности НКВД, Документ № 19// http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/60990

Приложение 15

Из справки по делу КИМ Романа Николаевича (Ответ на запрос ГУГБ НКВД СССР от 5/V – 1936 г. № 59201)

К п. 1: Действительно, КИМ P. Н. учился в Японии, в Токио, в период 1911–1915 гг. в школе под названием «КЕЙО-КИДИКО», в которой учились исключительно дети аристократов…

К п. 2: КИМ P. Н. фамилию СУГИУРА Киндзи никогда не носил, и его под этой фамилией никто не знал…

К п. 4:… КИМ P. Н. в период пребывания белых во Владивостоке и интервенции на ДВК принимал участие в газете «Владиво-Ниппон», издаваемой японцами… Писал статьи… о японизации корейского населения.

По показанию одного из свидетелей – КИМ К. П., последний слышал от русских граждан в период интервенции, что КИМ P. Н. в дни 4–5 апреля 1920 года принимал участие в арестах корейских и русских революционеров вместе с японской жандармерией.

В период 1919 года КИМ P. Н., будучи студентом Восточного института, был мобилизован Колчаком и служил у него в чине подпоручика… переводчиком в Штабе Приамурского военного округа.

К п. 5: О наличии связей КИМ P. Н. с японским консульством не установлено. Однако известно, что КИМ P. Н. при интервенции вращался в кругу японцев и белых…

К. п. 7: О аресте КИМ P. Н. японцами не установлено.

К п. 8: Об участии КИМ P. Н. в печатном органе министерства иностранных дел «Тохо» – не установлено.

К п. 9: О наличии связей с приемным отцом СУГИУРА Рюкичи не установлено…

К п. 10: Данных о работе КИМ P. Н. негласно в наших органах в 1922 году и в последние годы нет.

К п. 11: В каком году (точно), с какой целью КИМ P. Н. переехал в Москву, следствием не установлено.

К п. 12: О связях С ОТАКЕ КИМ P. Н. не установлено.

К п. 13: Отец КИМ P. Н. – КИМ Николай Николаевич, он же КИМ Пеаги… в период 1890–1915 гг. был известен во Владивостоке как один из крупных богачей среди корейцев, его называли миллионером. В г. Владивостоке имел два кирпичных здания, одно в 2 этажа и второе в 3 этажа. В 3-этажном доме сейчас размещается телеграф.

Сам КИМ Пеаги занимался сотрудничеством в войсковых частях по постройке военных фортов, по поставке мясопродуктов, имел большой штат служащих и свыше 1000 человек наемных рабочих, которым обычно зарплату не платил, за счет чего заработал большие деньги.

В период японской интервенции КИМ Пеаги работал подрядчиком у японцев по поставке колючей проволоки.

К п. 14: Примерно в 1928 году из Москвы вернулся от сына КИМ Пеаги, проживал у свата, то есть отца жены сына, и в 1929 году умер.

Пом. начальника 1 отделения Особого отдела ГУГБ Тихоокеанского флота Югай.

28/V-1936 г.

ЦЛ ФСБ РФ. Д. Р-23731. T 1. Л. 294–295.

Приложение 16

Из справки комиссии Президиума ЦК КПСС «О проверке обвинений, предъявленных в 1937 году судебными и партийными органами тт. ТУХАЧЕВСКОМУ, ЯКИРУ, УБОРЕВИЧУ и другим военным деятелям, в измене родине, терроре и военном заговоре»

[Не позднее 26 июля 1964 г.]

11 июня 1937 года Специальным судебным присутствием Верховного суда СССР были осуждены по обвинению в измене Родине (ст. 58–1 «б» УК РСФСР), терроре (ст. 58–8), военном заговоре (ст. 58–11) к расстрелу следующие видные деятели Красной Армии:

1. Маршал Советского Союза Тухачевский Михаил Николаевич, 1893 г. рождения, член ВКП(б) с 1918 г., кандидат в члены ЦК ВКП(б), член ЦИК СССР, заместитель наркома обороны СССР;

2. Командарм 1 ранга Якир Иона Эммануилович…;

3. Командарм 1 ранга Уборевич Иероним Петрович…;

4. Командарм 2 ранга Корк Август Иванович…;

5. Комкор Эйдеман Роберт Петрович…;

6. Комкор Фельдман Борис Миронович…;

7. Комкор Примаков Виталий Маркович…;

8. Комкор Путна Витовт Казимирович…

В 1956 г. Главная военная прокуратура и Комитет госбезопасности при Совете Министров СССР проверили уголовное дело Тухачевского и других вместе с ним осужденных лиц и установили, что обвинение против них было сфальсифицировано. Военная коллегия Верховного суда СССР, рассмотрев 31 января 1957 года заключение Генерального прокурора СССР, определила: приговор Специального судебного присутствия Верхсуда СССР от 11 июня 1937 г. в отношении Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Эйдемана, Примакова, Путны и Фельдмана отменить и дело за отсутствием в их действиях состава преступления производством прекратить.

В том же 1957 г. Комитетом Партийного Контроля при ЦК КПСС все эти лица были реабилитированы и в партийном отношении…

…Несмотря на то, что в материалах следствия никаких доказательств о принадлежности Тухачевского к японской разведке не было, следователь Ушаков в постановлении о предъявлении обвинения Тухачевскому утверждал, что Тухачевский изобличается и в том, что он состоял тайным агентом японского генштаба. В обвинительном же заключении и в приговоре суда по делу Тухачевского нет никаких упоминаний о его шпионских связях с Японией.

…г) Действия разведки Японии и ее роль в «деле» Тухачевского

В ходе проверки «дела» Тухачевского был обнаружен в Центральном государственном архиве Советской Армии важный документ, спецсообщение 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР, которое было направлено Ежовым наркому обороны Ворошилову с пометкой «лично» 20 апреля 1937 г., то есть в момент, непосредственно предшествовавший арестам крупных советских военачальников. На этом документе, кроме личной подписи Ежова, есть резолюция Ворошилова, датированная 21 апреля 1937 г.: «Доложено. Решения приняты, проследить. К. В.». Судя по важности документа, следует предположить, что доложен он был Сталину. Ниже приводится это спецсообщение в том виде, в каком оно поступило к Ворошилову:

«СПЕЦСООБЩЕНИЕ

3-м отделом ГУГБ сфотографирован документ на японском языке, идущий транзитом из Польши в Японию диппочтой и исходящий от японского военного атташе в Польше – Савада Сигеру, в адрес лично начальника Главного управления Генерального штаба Японии Накадзима Тецудзо. Письмо написано почерком помощника военного атташе в Польше Арао.

Текст документа следующий:

“Об установлении связи с видным советским деятелем.

12 апреля 1937 года.

Военный атташе в Польше Саваду Сигеру.

По вопросу, указанному в заголовке, удалось установить связь с тайным посланцем маршала Красной Армии Тухачевского.

Суть беседы заключалась в том, чтобы обсудить (2 иероглифа и один знак непонятны) относительно известного Вам тайного посланца от Красной Армии № 304”».

Спецсообщение подписано заместителем начальника 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР комиссаром государственной безопасности 3-го ранга Минаевым. Фотопленки с этим документом и подлинник перевода в архиве НКВД не обнаружены.

Об истории этого документа сообщили в ЦК КПСС бывшие работники НКВД СССР Н. А. Солнышкин, М. И. Голубков, Н. М. Титов и К. И. Кубышкин, занимавшиеся в те годы негласными выемками и фотографированием, в том числе иностранной почты, которая направлялась транзитом в почтовых вагонах из Европы на Восток и с Востока на Запад через советскую территорию. Проводя в апреле 1937 года операцию по выемке почты, шедшей из Польши в Японию, Лицкевич (впоследствии расстрелян) и Кубышкин обнаружили в бауле документы на японском языке и сфотографировали их. Содержания этих документов они не знали, однако через некоторое время им сказали, что они изъяли серьезный документ, в котором якобы говорилось о преступной связи Тухачевского с японским военным атташе в Варшаве. За эту операцию участвовавшие в ней сотрудники НКВД вскоре были награждены знаком «Почетного чекиста». Голубков и Кубышкин, например, были награждены 19 апреля 1937 года, то есть еще за день до того, как Ежов направил спецсообщение Ворошилову.

В связи с тем, что качество фотодокумента было плохим и иностранный отдел НКВД, куда был передан для расшифровки этот документ, не смог выполнить этой работы, заместитель начальника 3 отдела ГУГБ Минаев-Цикановский предложил М. Е. Соколову, работавшему тогда начальником 7-го отделения этого отдела, выехать с документом в Лефортовскую тюрьму к находившемуся там арестованному работнику ИНО НКВД P. Н. Киму и поручить ему, как квалифицированному знатоку японского языка, расшифровать документ. Ким был арестован 2 апреля 1937 года по подозрению в шпионаже в пользу Японии, и следствие по его делу вел аппарат отделения, возглавляемого Соколовым.

Как сообщил сейчас в ЦК КПСС Соколов, этот плохо сфотографированный документ Киму удалось расшифровать после двух-трех визитов к нему. Ким был крайне возбужден, когда сообщил Соколову, что в документе маршал Тухачевский упоминается как иностранный разведчик. Соколов утверждает, что содержание спецсообщения, которое было направлено Ворошилову, совпадает с содержанием перевода, сделанного Кимом, причем в то время Соколов и другие его сотрудники, знавшие содержание документа, были убеждены в его подлинности. Теперь же Соколов считает, что они тогда глубоко заблуждались, и документ, видимо, является дезинформацией со стороны польской или японской разведок с расчетом, что за эту фальшивку ухватятся.

Соколов обращает сейчас внимание на то, что столь секретное сообщение, если бы оно действительно предназначалось только адресату – Генштабу японской армии, не могло быть направлено в общей почте, в бауле, перевозившемся через советскую территорию в советских почтовых вагонах, без охраны дипкурьеров. Кроме того, Соколов утверждает, что хотя фотодокумент вернулся к нему из иностранного отдела без перевода, из каких-то источников ему уже было известно, что в документе упоминается фамилия Тухачевского.

В своем объяснении в ЦК КПСС проживающий сейчас в Москве Ким подтверждает, что действительно в апреле 1937 года Соколов, со ссылкой на приказание наркома Ежова, поручил ему перевести с японского языка документ, который никто из работников ГУГБ, слабо зная японский язык, не смог прочитать из-за дефектов снимка. Киму было обещано, что если он расшифрует документ, то это благоприятно отзовется на его судьбе. Документ был совершенно смазан, и перевести его на русский язык удалось ценой огромного напряжения. Как утверждает Ким, после перевода документа он написал еще и заключение, в котором сделал вывод, что этот документ подброшен нам японцами. Такого заключения в архивах не найдено. Документ, с которым имел дело Ким, состоял, с его слов, из одной страницы и был написан на служебном бланке военного атташата почерком помощника военного атташе в Польше Арао (почерк этот Ким хорошо знал, так как ранее читал ряд документов, написанных Арао); в документе говорилось о том, что установлена связь с маршалом Тухачевским, документ посылается в адрес Генштаба. Все эти данные Ким сообщил в ЦК КПСС до предъявления ему текста спецсообщения.

Ким, как и Соколов, считает, что если бы столь важное сообщение необходимо было скрыть от советской разведки, то японцы нашли бы немало способов для этого – передали бы его шифром или с дипкурьером или, скорее всего, устно. В данном случае японская разведка, видимо, имела противоположную цель – довести до сведения русских содержание этого документа. Ким подчеркивает, что как в 1937 году, так и теперь он считает, что японский документ, содержащий «компрометирующие данные» о Тухачевском, является дезинформирующим документом, подброшенным с провокационной целью…

Обращает на себя внимание тот факт, что японская разведка, сообщая провокационные сведения о советских военачальниках, в то же время в официальных секретных документах давала совершенно иную оценку событий, происшедших в Красной Армии.

В июле 1937 года помощник японского военного атташе в Москве Коотани выступил с докладом «Внутреннее положение СССР (анализ дела Тухачевского)» на заседании политических и военных деятелей Японии. В этом докладе Коотани заявил:

«Неправильно рассматривать расстрел Тухачевского и нескольких других руководителей Красной Армии как результат вспыхнувшего в армии антисталинского движения. Правильно будет видеть в этом явлении вытекающее из проводимой Сталиным в течение некоторого времени работы по чистке, пронизывающей всю страну».

Он заявил далее, что совершенно нельзя верить официальному обвинению о том, что генералы были связаны с руководством армии некоей иностранной державы и снабжали ее шпионскими данными, что они замышляли восстание против нынешнего правительства. По мнению Коотани, у советских военных не было ни плана восстания, ни террористических планов. События в Красной Армии поразили, подчеркивал Коотани, не только его, но и такого специалиста по России, как начальник советской секции 2-го отдела японского Генштаба полковника Касахара.

Оценивая имеющиеся японские материалы, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, «документ Арао», посланный Ежовым Ворошилову, надо признать провокационным. Эта дезинформация была тем или иным путем подброшена советским органам японской разведкой, быть может, в кооперации с польской разведкой, а возможно, и немецкой.

Не исключено также, что этот документ был сфабрикован в НКВД с прямой провокационной целью или что так называемый тайный посланец, если он так объявил себя в Варшаве, в действительности являлся агентом НКВД.

Во-вторых, несмотря на сомнительную ценность в качестве свидетельства против Тухачевского, «документ Арао», дошедший до Ежова, Ворошилова и, вероятно, до Сталина, мог всё же ими браться в расчет и сыграть в условиях апреля – мая 1937 года определенную роль в формировании обвинения против Тухачевского.

Вместе с тем, видимо, именно неправдоподобностью этого документа надо объяснить тот факт, что на следствии вопрос о «тайном посланце Тухачевского» и о связях его с японской разведкой вообще никак не допрашивался. В деле нет ни самого документа, ни его копии. Никакой оперативной разработки вокруг этого перехваченного японского документа не проводилось; его использовали против Тухачевского в том виде, в каком он оказался в руках работника НКВД…

Председатель комиссии Н. Шверник

Члены комиссии А. Шелепин, З. Сердюк, Н. Миронов, Р. Руденко, В. Семичастный

Опубликовано: Военные архивы России. 1993. Вып. 1. С. 4–113; Военно-исторический архив. 1998. Вып. 2. С. 3–81.