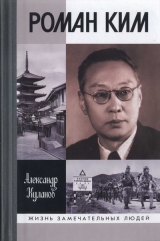

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц)

«По заданию ОГПУ определился секретарем к господину Отакэ, назначенному МИД Японии в Москву в качестве неофициального представителя (под маркой представителя “Тохо”). Прибыл в Москву в распоряжении 5 КРО ОГПУ в июне 1923 года», – запишет потом Мартэн данные о начале нового этапа своей жизни[164]164

См. Приложение 8.

[Закрыть]. В Москве они с Отакэ сняли номера в роскошной гостинице «Княжий двор» (улица Волхонка, 14; ныне часть ГМИН им. А. С. Пушкина). Место было удачное – в двух шагах от Кремля, а главное, в те времена «Княжий двор» был одной из немногих гостиниц Москвы, где прямо из номера можно было позвонить по городскому телефону. Условия связи с новым руководством Роман получил заранее, и телефон ему очень пригодился. Вскоре после прибытия в номере Кимов раздался звонок с Лубянки. Явка была назначена у Большого театра: удобно для встречи с провинциалом, вряд ли когда-либо бывавшим в Москве. По одной из версий, связь с Кимом установил лично Сергей Шпигельглаз – в недалеком будущем легенда советских органов госбезопасности[165]165

Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 336.

[Закрыть]. Именно он вызвал Кима на Лубянку к еще более легендарному впоследствии человеку – основателю советской контрразведки Артуру Артузову. Глава контрразведывательного отдела рассказал Киму то, что тот прекрасно знал сам. Японский журналист не совсем журналист, а точнее, совсем не журналист. Он «фактически являлся неофициальным послом Японии и вел подготовительную работу по открытию японского посольства в Москве»[166]166

АСД. Т. 1. Л. 112.

[Закрыть]. Связным, по сути посредником между Кимом и Артузовым, был назначен Шпигельглаз. Ему Роман должен был сообщать обо всём, что происходило в окружении Отакэ, тщательно фиксировать его контакты, отслеживать содержание его переписки и поддерживать в Отакэ просоветские настроения (позже такие же поручения Ким будет давать своим субагентам)[167]167

Там же. Л. 234.

[Закрыть].

С сегодняшней точки зрения Роман Ким снова оказался в очень странной ситуации, когда надо было выбирать, что ему дороже: законы чести, симпатия, элементарная человеческая благодарность тому, кто спас ему жизнь? Или новые понятия дружбы, благородства, в котором главный ориентир, главное мерило – подчинение той системе, которую выбрал, и больше нет ничего святого? Ведь если бы не Отакэ, не было бы в Москве 1923 года и самого Кима, не приехала бы с ним жена. Лежал бы вместо этого он закопанным на окраине Уссурийска, где по сей день покоятся на пустырях и под городскими застройками кости тех корейцев, что японские жандармы вытащили из поезда в апреле 1920 года… Но ведь уже тогда, высаженный патрулем из поезда, Ким стал бы не случайной жертвой японских репрессий. Если мы правильно расшифровали его биографию, он в то время уже был опытным и яростным врагом Японии. В таком случае принятие спасения от Отакэ было лишь полученным от того же врага шансом продолжить борьбу с ним. А дружеские чувства… Что ж, это хорошо, но высокие цели в те времена, в эпоху Гражданской войны, начавшейся для Кима не в 1918-м, а много раньше – в 1906 году, и так никогда и не закончившейся, значили несоизмеримо больше, чем «старомодные» дружба, благодарность, благородство. Так что если Роман Николаевич и был смущен поставленными задачами, то не подал виду. Он окончательно стал советским человеком и, возможно, действительно поддерживал в Отакэ симпатии к коммунистической России – почему бы и нет? Тем более что его московская жизнь начала устраиваться, а работы прибавилось.

Жить долго в гостинице было слишком расточительно, и Ким, получив подъемные от Отакэ, снял квартиру «у черта на куличках» – на улице Трифоновской, в районе Марьиной Рощи (дом не сохранился). Последовал приказ о его назначении оперативным переводчиком 5-го (восточного) отделения контрразведывательного отдела (КРО) ОГПУ, секретная должность в центральном аппарате советской госбезопасности, начало долгой работы против японцев в советской столице. Объект интереса № 1 – Отакэ Хирокити. Тут у Кима было особое положение. «У Отакэ я пользовался доверием. И он иногда намеками, [иногда] открыто сообщал мне о характере своих знакомств»[168]168

Там же. Л. 265.

[Закрыть]. Интерес Романа Николаевича вызвали и другие помощники его шефа.

Профессор Московского института востоковедения (МИВ) Михаил Георгиевич Попов, человек весьма запутанной судьбы и, похоже, авантюрного склада характера, окончил Восточный институт, был учеником Спальвина и еще в Гражданскую работал на советскую разведку (именно ему удалось впервые установить нелегальные контакты с лидером китайской революции Сунь Ятсеном)[169]169

Михаил Георгиевич Попов был очень непростым человеком. Вот что писал о нем американский разведчик Джордж Сокольский, встречавшийся с Поповым в Шанхае в 1920 году: «Полковник Попов – человек совершенно иного сорта. Он прибыл с мандатом, выданным ему командующим большевистскими войсками в Амурской области. Я видел его мандат, который оказался подлинным. Его миссия носит секретный характер, и он никому не открывает ее цели. Он не вовлечен в пропаганду… Полковник Попов читает, пишет и говорит по-китайски и по-японски, он переводил на русский язык японскую поэзию. Он служил в армии при старом режиме и был пять или шесть раз ранен. В 1918 году он был послан Троцким для принятия всей собственности, принадлежащей России на Дальнем Востоке, но был взят в плен чехами и попал в тюрьму. Во время своего нынешнего визита он встречался с д-ром Сунь Ятсеном, который обсуждал с ним возможности сотрудничества. Полковник Попов пришел к выводу, что планы д-ра Суня неосуществимы. Он сказал, что большевики устали от войны и хотят мира. Он охарактеризовал д-ра Суня как старомодного милитариста, который не видит иного пути спасения своей родины, кроме военного… По его поведению я делаю вывод, что полковник Попов был послан для ознакомления с ситуацией и перспективами на будущее, а также для того, чтобы выяснить состояние дел здешнего российского консульства… В настоящее время полковник Попов уже вернулся во Владивосток». USDS, N 76193/142.March 30.1920; цит. по: Крюков М. В. Улица Мольера, 29. Секретная миссия полковника Попова. М., 2000. С. 155–156.

[Закрыть]. Когда у него дома на Сивцевом Вражке, 35, появился Отакэ, он с радостью согласился ему помочь – во всяком случае, так это звучало в изложении самого Попова. По версии же Кима, Попов был знаком с Отакэ еще во Владивостоке. По правилам Наркомата иностранных дел (НКИД) телеграммы, отправляемые иностранными корреспондентами в свои редакции, цензурировались, к Отакэ тоже прикомандировали цензора – профессора Попова. Ким узнал (очевидно, от Отакэ), что Попов продает чистые бланки телеграмм НКИД со своими подписями Отакэ, чтобы тот мог избежать советской цензуры, и, разумеется, сообщил об этом своему руководству в ОГПУ. Никаких мер к Попову принято не было, чтобы не «подставлять» Мартэна, но и ОГПУ, и НКИД были в курсе всех дел Отакэ. После отъезда японского журналиста Попов поддерживал связи с японскими военными, о чем также знал Ким, но расстреляли профессора в 1930 году по другому обвинению – в контрреволюционном масонском заговоре[170]170

Никитин А. Л. Эзотерическое масонство в Советской России. URL: http://allconspirology.oig/books/A-L-Nikitin_Ezotericheskoe-masonstvo-v-sovetskoy-Rossii – Dokumenty-1923-1941– gg-/74

[Закрыть].

Работавший в другом японском телеграфном агентстве Павел Шенберг познакомился с Отакэ как с коллегой. «Однажды Отакэ мне сказал, что Шенберг работает в ГПУ, – вспоминал Ким. – Я стал выведывать дальше. И в результате выяснил, что Шенберг П. Э. откровенно рассказывает Отакэ о своих вызовах на конспиративную] квартиру по Новой Басманной, о встречах с работниками ОГПУ, о получаемых заданиях по “освещению” Отакэ и т. д. Я немедленно сообщил о двойничестве Шенберга, и он, на основании моего сообщения, был арестован и осужден к 5 годам лагеря»[171]171

Здесь и далее все выделения в тексте как в оригинале.

[Закрыть] [172]172

АСД. T. 1. Л. 266.

[Закрыть].

Можно представить себе положение, в котором оказался Отакэ в Москве в 1923–1924 годах. Японское правительство дало ему ответственнейшее и секретнейшее поручение. При этом Отакэ не мог пользоваться ни шифрованной связью, ни дипломатической почтой, а круг его общения был весьма ограничен. Во Владивостоке во время Гражданской войны жили тысячи японцев. Здесь же – единицы. И ни одного человека, которому он мог бы довериться, с кем мог бы поговорить, вспомнить Японию, общих знакомых. Есть несколько японских коммунистов, но они не слишком удачные персонажи для знакомств с журналистом, облеченным секретной миссией. Получается, никого – кроме Романа Кима. И вдруг – один из его помощников предлагает участвовать в банальном подлоге документов и вымогает взятку, а второй признается в том, что он шпион. Что делать Отакэ? К кому обратиться? У кого спросить совета? Только у того, кто обязан ему жизнью и, будучи сам почти японцем, никогда не предаст: Роман Ким. Они даже дачу на лето снимали вместе – неразлучны были, как не просто друзья, а как люди, которым некуда друг от друга деться. Отакэ обратился за помощью к Киму, и тот помог. Ни Попов, ни Шенберг так никогда и не узнали, кем был Ким на самом деле.

Кстати, японские коммунисты тоже всегда находились в сфере внимания агента Мартэна. Особый интерес у него вызывал секретарь руководителя японской компартии Кодама, живший в Москве и собиравшийся бежать в Японию через Финляндию. Ким узнал об этом от Отакэ, который ссужал Кодама деньгами, и написал рапорт. Несмотря на это, Кодама дали сбежать. Возможно, историки коммунистического движения еще столкнутся в своих исследованиях с этим эпизодом и смогут ответить на вопрос, как и почему это произошло.

Зато не удалось никуда сбежать сотруднику ОГПУ В. Шнейдерову (имя неизвестно). Друживший с ним Роман Ким случайно стал свидетелем разговора, в котором Шнейдеров рассказал о неудачном бунте заключенных во Внутренней тюрьме ОГПУ на Лубянке зимой 1923/24 года. Ким был в шоке: «Он [Шнейдеров] в то время являлся официальным сотрудником ОГПУ и позволил себе в присутствии посторонних заниматься подобными разговорами. Об этом факте я доложил своему руководству. Через некоторое время Шнейдеров был арестован и осужден к 5 годам концлагеря»[173]173

Там же. Л. 113.

[Закрыть].

Отакэ же, несмотря на «льготы», предоставленные профессором Поповым, не передал информацию Шнейдерова о мятеже на Лубянке в Японию. По словам Кима, «Отакэ [об этом] никогда не говорил, а также в Японию не сообщал, к тому же НКИД не мог пропустить такую телеграмму»[174]174

Там же.

[Закрыть]. Разбирая дела Кима 1923–1925 годов, складывается впечатление, что Роман Николаевич служил честно и ревностно. В соответствии с японскими представлениями об отношении к работе, его вполне можно назвать искренним человеком, ибо искренность в японском понимании – прежде всего это преданность идеалам, верность делу, самозабвенная служба на грани самоотречения.

Но помимо чекистской работы, которая до 1925 года заключалась, насколько мы видим из немногочисленных документов, в особой опеке Отакэ Хирокити, у Романа Кима была и другая, которой он был не менее предан, чем первой.

Прибыв в Москву, Роман Николаевич сразу получил должность преподавателя японского языка в Институте востоковедения. Первая «ученая» должность и первый вклад в науку: Ким перевел на русский язык два рассказа Акутагавы Рюносукэ – модного и прогрессивного, как тогда считалось, писателя: «Дзюриано Китисукэ» и «Тело женщины» (позже появится перевод новеллы «В чаще», которая уже после войны станет основой сценария первого признанного во всем мире шедевра Куросавы – фильма «Расёмон»). Вторая жена Кима – М. С. Цын позже утверждала, что ее муж и Акутагава были знакомы лично, но это вызывает серьезные сомнения с чисто хронологической точки зрения[175]175

Сорокина М. Ю. Указ. соч.

[Закрыть].

Так или иначе, рассказы японского автора в переводах Кима вышли в издательстве «Новая Москва» в 1-м выпуске альманаха «Восточные сборники» за 1924 год, позже опубликованы отдельным изданием в издательстве «Федерация», а японская «Осака Асахи симбун» опубликовала очерк Кима «Новейшая японская беллетристика»[176]176

РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Д. 286.

[Закрыть]. Переводам в «Восточных сборниках» предшествует вступительная статья, посвященная творчеству Акутагава. Ким называет его «Акутакава» – из-за разницы в произношении иероглифа «кава/ гава» – и настоятельно рекомендует: «…тому, кто хочет ознакомиться с лучшими достижениями новейшей японской прозы, необходимо обратиться к произведениям этого писателя»[177]177

См., например: Восточные сборники. Вып. 1 // Акутагава Рюноскэ. Тело женщины (рассказ) / Предисл. и пер. с яп. Р. Кима (1924).

[Закрыть]. В целом, однако, статья откровенно слабая, возможно, даже худшая в сборнике. В 1923 году Ким пишет о литературе еще на уровне студента института, а не профессионального ученого. Возможно, Роман Николаевич и готовил ее еще во Владивостоке, задолго до приезда в Москву.

Во Владивостоке он написал значительно более содержательную, разоблачающую статью «О фашизме в Японии». Ким снова оказался первым – на этот раз как советский исследователь японских националистических обществ и движений. В мае 1923 года статья была опубликована Всероссийской ассоциацией востоковедения в сборнике «Новый Восток». Она в меру насыщена пролетарской стилистикой – неотъемлемым элементом любого печатного слова начала 1920-х, но всё же это весьма емкое и содержательное исследование, материал для которого Ким собирал с явным интересом. Судя по тому, что в статье упоминаются лишь события последних нескольких лет, Ким использовал японскую прессу, которую читал в годы Гражданской войны, уже, видимо, служа в пресс-бюро Колчака и разбирая японские газеты и журналы в «Тохо цусин».

Но вот вопрос: если Роман Ким действительно тот Кин Кирю, что учился у великого националиста Сугиура Дзюго главы «Тоадобунсёин» и был приемным сыном представителя «Тоадобункай» во Владивостоке Сугиура Рюкити, то, наверное, он должен был знать о японском национализме немного больше, чем все остальные. Но эти организации в статье даже не упоминаются. Монстры японского националистического движения либо не замечены вообще (Гэнъёся), либо на них обращено внимание лишь по касательной (Кокурюкай). Ким, очевидно, хорошо понимает разницу между национализмом и фашизмом, а статья посвящена именно фашизму в Японии… Он практически не вспоминает историю японского национализма, хотя дает подробный разбор современного состояния дел, указывая названия организаций, их лидеров, способы и примеры действий, отличия от других. И ничего, ровным счетом ничего, что могло бы показать, что Ким сам недавно жил в Японии, находился в гуще событий и был знаком с темой своего исследования не понаслышке. Отличный анализ, и… ничего личного. Почему? Сознательно не допускал даже намека на то, что знает больше, чем может знать обычный советский ученый? Или на это были какие-то другие причины? Нет ответа.

Еще в Приморье, зимой 1923 года, когда Ким не знал, что уедет в Москву, и собирался оставаться «чекистом-японистом» в родном городе, он был избран секретарем оргбюро Владивостокского подотдела Дальневосточного отдела Всероссийской научной ассоциации востоковедения (становится понятно, почему в 1920-е годы любили сокращения!). Председателем оргбюро был сам профессор Спальвин, а Роман Ким в то время был всего лишь студентом. Отъезд Романа не повлиял на его позиции в научном мире. Когда после 1925 года ассоциация была переформирована в Комитет по изучению Японии, Ким всё равно оставался секретарем Дальневосточного отдела с той лишь оговоркой, что он проживает не во Владивостоке, а в Москве, служа переводчиком при Отакэ Хирокити[178]178

Фудзимото Вакио. Е. Г. Спальвин – секретарь советского посольства в Токио // Пути развития востоковедения на Дальнем Востоке России. Сборник статей и библиография. Владивосток, 2014. С. 130–131.

[Закрыть]. Безусловно, это было признание. Пусть еще не ученого, но молодого специалиста, подавшего уверенную заявку на вхождение в советский японоведческий мир. Старт оказался успешным.

В личной жизни всё было сложнее, но тоже появились поводы для радости. В 1924 году у Романа и Зои родился сын. Сказать, что ему выбрали необычное имя – не сказать ничего. Мальчика назвали Аттиком. Имя древнегреческое, забытое уже и в те далекие годы, и это еще одно свидетельство странного, загадочного устройства ума Романа Николаевича. Он оставался верен себе только в одном – был оригинален, непредсказуем и очень настойчив. Зоя была против такого имени, но Роман настоял. Точно так же он настоял и на том, чтобы после родов Зоя выехала в Крым на солнечные ванны. В семье Заика была печальная традиция. Две старшие сестры Зои, родив первенцев, заболели туберкулезом и умерли. Родив Аттика, заболела и Зоя…

Став взрослым, Аттик вспоминал рассказы отца о том, что только с его рождением Роман Николаевич перестал бояться мести со стороны клана Ан, но так никогда и не сказал, за что.

Глава 9

УШИ К РЫБЕ

Целебный крымский воздух помогал хорошо, и теперь супруги расставались всё чаще. Зоя с сыном подолгу жила на черноморском побережье, а Роман Николаевич продолжал работать в Москве. «Фактически, я с ней не жил с 1924 года. Она болела туберкулезом и находилась всё время на юге на лечении»[180]180

АСД. T. 1. Л. 110.

[Закрыть]. Ким съездил на юг только раз, да и то по делу. А дел становилось всё больше, и все сплошь – важнейшие, секретнейшие и неотложные.

Задача Отакэ Хирокити в Москве с июня 1923 года, судя по всему, заключалась в поддержании неофициальных дублирующих контактов японской стороны (возможно, виконта Гото) с Наркоматом иностранных дел и, через него, с Кремлем. Многое об этом могли бы поведать документы ОГПУ по наблюдению за посольством, состоящие, как мы понимаем, в значительной степени из материалов Романа Кима, но шансов на их рассекречивание в ближайшие десятилетия нет. Поэтому, взяв данную версию в качестве рабочей, мы можем только констатировать, что со своей миссией Отакэ справился. Когда 20 января 1925 года в Пекине была подписана Конвенция о советско-японских отношениях, появление японского дипломатического представительства в Москве не заставило себя ждать. 15 июля 1925 года первый посол Японии в СССР Танака Токити (не путать с генералом Танака Гиити!) вручил свои верительные грамоты председателю ЦИК СССР Михаилу Калинину.

В архивах сохранились фотографии, сделанные в тот день. Народный комиссар иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин запечатлен на них в модернистской советской форме с «разговорами» на кителе, посол Танака – в традиционном мундире с золотым шитьем образца XIX века. Одетые в такие же мундиры, но попроще, японские дипломаты сфотографировались на память на балконе особняка НКИД на Софийской набережной, строго напротив Кремля[181]181

URL: http://www.russia-emb.jp/embassy/gallery/—.html

[Закрыть]. На фото их двенадцать. В штате было пятнадцать, в том числе четверо составляли аппараты военного и военно-морского атташатов[182]182

Справочник Ленсена. С. 98–111.

[Закрыть] (на фото офицеры встали отдельной группкой). Сасаки Сэйго – второй секретарь посольства, был одним из самых опытных сотрудников и, несмотря на свой невысокий ранг, имел большой опыт службы в России: от Владивостока до Одессы. В Приморье, где его сменил Ватанабэ Риэ, он работал в 1901–1902 годах[183]183

Там же. С. 47.

[Закрыть] и мог знать отца Романа Кима. Неизвестно, какие материалы побудили чекистов считать Сасаки офицером разведки, но это вполне могло быть оправданно. И даже звание, под которым он числился в ОГПУ, примерно соответствовало обычной выслуге лет для японского военнослужащего его возраста – полковник Генерального штаба.

Когда Кима обвиняли в шпионаже в пользу Японии, его знакомство с Сасаки Сэйго послужило одним из ключевых аргументов для обвинения. «Впервые с Кимом как с агентом японской разведки была установлена связь в 1925 г. полковником Сэйго Сасаки, прибывшим в Москву после установления дипломатических отношений Японии с СССР… С ним Ким впервые встретился и впоследствии систематически виделся на квартире Отаке. Сасаки первое время особенно интересовался вопросом отношений Кима с ОГПУ и подробно расспрашивал о том, как идет его продвижение… В одной из бесед Сасаки передал привет Киму от Ватанабэ, предложил аккуратно доносить в ОГПУ по всем вопросам, которые его интересуют, всемерно добиваясь доверия… Ким, в свою очередь, информировал Сасаки о характере отношений с ОГПУ и той работе, которую он вел по заданию ОГПУ, сказав, что ему удалось создать благоприятные условия для выполнения задач, поставленных перед ним Генеральным штабом»[184]184

Мозохин О. Б. Указ. соч. С. 336–337.

[Закрыть]. Под Генеральным штабом имеется в виду Генштаб японской армии – в 1937 году Романа Николаевича, как и большинство советских японоведов, обвиняли в работе на эту организацию. Анализ дел других репрессированных востоковедов показывает очень простую логику обвинения: в качестве «доказательных» эпизодов подследственным предъявляли факты их реальных связей, знакомства с японскими дипломатами, коммерсантами, журналистами, чиновниками. Японовед не может не общаться с японцами, но каждый случай такого общения в условиях советской действительности тех лет – строка в обвинительном заключении, а нередко – и в приговоре. Применительно к нашему случаю это означает, что связь Кима с Сасаки действительно существовала. Учитывая же, что только что открытое японское посольство находилось под наблюдением и контрразведывательным обеспечением ОГПУ, можно быть почти уверенным, что Сасаки Сэйго действительно был японским разведчиком. Вот только это совсем не значит, что Ким работал на Сасаки, а в 1940 году Роман Николаевич и вовсе откажется от показаний о службе Сасаки в японской разведке…

В логику ОГПУ никак не вписывается Отакэ, всей своей биографией вроде бы подтвердивший, что являлся «чистым» журналистом, да к тому же еще с нескрываемыми симпатиями к Советскому Союзу, которые он не боялся подтверждать делом. Тем не менее в 1937 году Отакэ и Сасаки были объединены чекистами в одно звено: «Установки, которые были даны резидентами японского Генерального штаба Отаке и Сасаки в интересах внедрения Кима в контрразведывательный аппарат ОГПУ, в значительной мере облегчили выполнение поставленной перед ним задачи. Его деятельность как секретного сотрудника КРО ОГПУ, внешне казавшаяся безупречной, “инициатива”, проявленная в деле “освещения” Отаке и т. д., безусловно, способствовали укреплению его доверия у оперативных работников ОГПУ, с которыми он поддерживал связь»[185]185

Там же. С. 337.

[Закрыть].

Отакэ покинул Москву летом 1925 года, когда там только начинал свою службу Сасаки[186]186

Отакэ Хирокити. Наследие и воспоминания. Токио, 1961. С. 43. Перевод Мурано Кацуаки.

[Закрыть]. Они вполне могли встречаться втроем: все трое жили и работали во Владивостоке, у них были общие знакомые среди русских и японцев, им было о чем поговорить, и это являлось веской причиной для ОГПУ установить наблюдение за Сасаки. Очень серьезные сомнения возникают только относительно того, что их встречи могли быть регулярными – в силу кратковременности пересечения всех троих в Москве и плотности контрразведывательного обеспечения ОГПУ.

После отъезда Отакэ, по мере расширения круга знакомств с японскими дипломатами, характер работы Романа Кима резко изменился. Теперь сфера его интересов значительно расширилась, а основной задачей стало добывание секретных материалов из японского посольства[187]187

АСД. T. 1. Л. 302.

[Закрыть].

Главное, в этом деле не приходится рассчитывать на помощников, бригаду, команду. Здесь ты всегда один. Профессиональное мастерство, секреты работы приобретают совсем иное значение.

В этот самый момент в жизни Кима произошло еще одно событие, которое во многом определило не только его дальнейшую судьбу, но даже его «жизнь после смерти».

Установление дипломатических связей Японии и СССР взорвало застоявшееся болото неправительственных контактов между этими двумя странами. Уже летом 1925 года газета «Асахи» организовала первый авиаперелет Токио – Рим через территорию Советского Союза. Для освещения столь важного и неординарного события японцы отправили в СССР многочисленные группы журналистов. Один из них – корреспондент «Асахи» Маруяма Macao прибыл в Читу, где познакомился с молодой, очень красивой и талантливой японисткой Мариам Цын. Авиаперелет вызвал новую волну интереса японцев к Советской России.

С советской стороны удовлетворить это любопытство было призвано Всесоюзное общество культурных связей (ВОКС), которое в Токио представлял учитель Романа Кима профессор Спальвин. Во многом благодаря его стараниям любознательные японцы обратили свои взоры на север: «Сейчас в Японии распространилась мода на все российское. Из недавно опубликованных в Токио статей мы узнаём о том, что сотни японцев изучают русский язык, а тысячи их соотечественников стремятся попасть в Сибирь, чтобы участвовать в освоении этой богатейшей и отсталой страны»[188]188

Савелли Д. Указ. соч. С. 170.

[Закрыть]. Возникло сразу несколько новых «обществ дружбы» Японии с СССР, в том числе и на литературной ниве. Результатом деятельности Японско-русского литературно-художественного общества стало возникновение осенью 1925 года идеи о культурном обмене через литераторов, «властителей дум», каковыми они действительно являлись в то бурное время. Через год инициатива ВОКСа была реализована. 5 апреля 1926 года в Академии художественных наук в Москве состоялся «Вечер культурной связи Запада и Востока», посвященный Японии и японской литературе. В переполненном зале (сохранились замечательные фото мероприятия, сделанные японскими журналистами) выступали глава ВОКС и сестра Троцкого Ольга Каменева, японские и советские дипломаты, ученые. Среди последних – два японоведа: Р. И. Ким и Н. И. Конрад[189]189

Ота Дзётаро. Кандзо Наруми (1899–1974) – японский коллекционер старых книг русской литературы в 1920–1930-х годах: книги Александра Блока из его библиотеки в Токио // сайт университета Кумамото? http://www.с. kumagaku.ac.jp/blogs/ohta/201l/10/post-514.html

[Закрыть]. На вечере артисты популярнейшего тогда театра Мейерхольда читали со сцены рассказы Рюносукэ Акутагава – очевидно, в переводе Романа Кима.

Одновременно готовилось приглашение в Японию группы советских писателей – из числа тех, что отображали в своих произведениях реалии строящегося в СССР нового общества, причем отображали тоже новым, «социалистическим языком». После долгих перипетий и организационных проблем, обсуждения достойных кандидатур весной 1926 года в Японию прибыл только один из них – Борис Андреевич Пильняк[190]190

Подробнее об этом см.: Савелли Д. Указ. соч.

[Закрыть].

Сегодня почти забытый, в 1920-е годы этот литератор был настоящей звездой советской прозы, непререкаемым авторитетом, на которого равнялись и по которому сверяли свой слог даже его ровесники, не говоря уж о более молодом поколении. Перед самым отъездом в Японию Пильняк прогремел на всю страну сборником рассказов «Повесть непогашенной луны», где внимательные читатели увидели не слишком тщательно завуалированную версию убийства Сталиным знаменитого полководца Гражданской войны Михаила Фрунзе. Но Пильняк был не только мастером острого сюжета. Его проза – рваная, быстрая, смелая – оказалась новым шагом, новой ступенью для всей советской литературы по главным показателям: соответствию художественного стиля вызывающему модернизму нового Советского государства и удачному соединению открытости самого автора с его интеллигентностью и способностью общаться на равных с представителями мировой творческой элиты.

По результатам поездки в Японию Борис Пильняк написал замечательную книгу под названием «Корни японского солнца», которая вышла в 1927 году в ленинградском издательстве «Прибой». Это замечательное, искрометное произведение, наполненное оригинальными суждениями, тонкими наблюдениями, небезуспешными попытками анализа. Его и сегодня можно рекомендовать всем, кто начинает изучать Японию. К тому же «Корни японского солнца» оказались почти лишены ляпов – крайне редкий случай для автора, не имеющего специальной подготовки в столь сложной дисциплине, как востоковедение. Как Пильняку удалось этого добиться? Ответ прост, и он значился прямо на обложке. «Корни японского солнца» были опубликованы с обширными примечаниями – глоссами, авторство которых принадлежало Роману Киму.

Но глоссы Кима не были обычными примечаниями. Нет сомнений, что и в тексте «Корней…» очень многие соображения, разъяснения принадлежали молодому, амбициозному японоведу, а не его знаменитому соавтору. Пильняк оказался настолько мудр, что понял простую, но недоступную многим истину: чтобы написать хорошее произведение, надо не стесняться учиться, спрашивать, советоваться с профессионалами в исследуемой области. Это сделало книгу о Японии – отнюдь не самую главную в творчестве маститого писателя – важной и злободневной даже столетие спустя. Но этого мало. По сути, глоссы сами по себе – отдельная, пусть и небольшая книга, свернуть которую в приложения к «Корням…» стоило Роману Николаевичу определенных усилий. Это видно по неравномерности самих примечаний. Некоторые выглядят сносками, лишь растолковывающими неизвестные советскому читателю японские слова. Другие полноценные статьи, главы, «непрочитанные лекции», как назвал Роман Ким материал, посвященный разъяснению бусидо – краеугольному понятию национальной японской воспитательной системы тех лет, концепции самурайского духа, культивируемого во всей стране с целью подготовки общественного сознания к осуществлению милитаристской политики. Мало того, примечания (всего лишь примечания!) Кима вышли, хотя и под одной обложкой с книгой Пильняка – что естественно, но под собственным названием – редчайший случай в литературе. А уж само название… «Ноги к змее».

Разъяснение названию Ким дал в кратком предисловии (к примечаниям!), которое, в силу его лапидарности, можно привести здесь целиком и из которого становится понятен ход мысли автора: «“Ноги к змее” – по-китайски шэцзу, по-японски да-соку, выражение из китайской книги “Чаньгоцэ”, согласно объяснению, данному в большом японском иероглифическом словаре “Дзигэн” (“Источник Знаков”), значит: нарисовав змею, приделывать к ней ноги, то есть делать ненужную излишнюю работу, ибо змея, а тем более нарисованная, может существовать без ног; книга Б. Пильняка “Корни японского солнца” может существовать без моих комментариев, и их можно не читать, мои страницы. Автору основной части казалось, что некоторые его абзацы, будучи понятны самим японцам, которые в первую очередь прочтут эту книгу, и русским, хотя бы отдаленно причастным к ориентологии, будучи понятны этим, останутся не совсем ясными для людей, знающих о Японии почти столько же, сколько о юго-западной Атлантиде. Для последних и сделаны мной несколько комментариев-глосс, скромная цель которых дополнить, разъяснить, развить некоторые места основной части книги. На объективность не претендую, ибо корейцу так же, как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах – покорителях»[191]191

Ким P. Н. Ноги к змее. Л., 1927. С. 131.

[Закрыть]. Впрочем, у этого названия есть еще одно, не упомянутое Кимом значение. «Ноги к змее» – первая часть японской поговорки «ноги к змее, уши к рыбе», смысл которой тот же: что-то ненужное, абсурдное. Ким использовал только первую часть, оставив за скобками истории вторую. По большому счету всё, что он написал позже – повести, рассказы, эссе, тоже можно было бы оставить без комментариев, и тогда книга, которую читатель сейчас держит в руках, оказалась бы не нужна: уши к рыбе. Но раз уж Роман Николаевич счел, что «ноги к змее» возможны, пойдем и мы его путем.

Роман Николаевич посвятил «Ноги к змее» своему коллеге, профессору Московского института востоковедения и Военной академии, кавказоведу В. А. Гурко-Кряжину – необычный поступок для японоведа. Но в предисловии есть и еще более интересные нюансы. Например, короткое, вскользь, упоминание о своем корейском происхождении и, де-факто, врожденной ненависти к японцам: «…корейцу так же, как и ирландцу, трудно быть непогрешимо объективным, когда речь идет о соседних островитянах – покорителях». И еще: дата. Предисловие подписано крайне необычно: «Москва, 1 декабря 16 года Корейской диаспоры». Такого летоисчисления не знает мировая наука. Но корейцы, чью страну в 1910 году Япония объявила своей колонией, знали. Для них, и для Романа Кима тоже, 1926 год – «16-й год Корейской диаспоры», то есть существования корейской оппозиции, эмиграции, нашедшей приют и поддержку на российской земле. «Ноги к змее» – первый и последний случай, когда Роман Николаевич Ким позволил себе рельефно обозначить свое отношение к японцам, проявить свое корейское происхождение, взгляды на оккупацию и – косвенно – свое прошлое, связанное с антияпонским подпольем в Приморье. Это, конечно, не доказательство, но в крайне скудной фактами истории Кима даже две эти обрывочные фразы из предисловия – намек, легкий кивок в сторону загадочного прошлого, после которых снова и навсегда – молчание. А если так, то можно ли считать таким же намеком на глубокое знание пусть и небольшую, но отдельную главку, посвященную теме, абсолютно новой для русскоязычного читателя?

Сегодня слово «ниндзя» знает, наверное, каждый ребенок. Пусть даже «черепашки», но всё равно ниндзя – таинственные супермены, владеющие умопомрачительной техникой боя с использованием акробатических элементов и необычного оружия. Как правило, они если не стоящие на стороне добра, то, во всяком случае, справедливые герои кинофильмов, телесериалов, анимэ и прочего современного медийного товара. Но так было, мягко говоря, не всегда. Очевидно, что мировой масскультовый бум ниндзя и ниндзюцу (то есть «искусства ниндзя» – довольно неопределенного комплекса знаний и умений ниндзя) начался в 70-х годах прошлого века, когда к этой теме обратился Голливуд. Ниндзя пришли к нам именно с экранов, но что было до того, как они появились на них? Отматывая пленку назад, мы обнаружим, что «истории вопроса» на европейских языках всего-навсего чуть более полувека. В середине 1960-х в англоязычных журналах «Japan Magazine», «Blackbelt», «Newsweek» появились серии публикаций, посвященные ниндзюцу, ряда иностранных авторов: Ито Гингэцу, Эндрю Адамса и др.