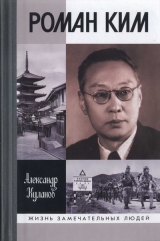

Текст книги "Роман Ким"

Автор книги: Александр Куланов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)

В самой же Японии ниндзя стали популярными персонажами фольклора и трактатов (неясного, впрочем, происхождения) о военном искусстве еще в позднем Средневековье. В пьесах кабуки и дзёрури, на гравюрах укиёэ ниндзя были частыми гостями, хотя даже самого слова такого – «ниндзя» в те времена не существовало. Профессиональных шпионов и убийц называли синоби или синоби моно, хотя их искусство уже именовали «ниндзюцу» (таковы особенности японского языка). Накануне и после Второй мировой войны синоби стали еще более популярны, когда сначала представали перед читателями и зрителями театральных постановок в роли носителей мистических практик, а затем, на фоне поражения в войне, экономического кризиса, морального разочарования и роста популярности левацких идей, взяли на себя роль народных заступников – своеобразного японского варианта Робин Гуда[192]192

Из доклада российского ученого-ниндзюцуведа Ф. В. Кубасова на НСО ИВКА «Лазутчики-ниндзя и их история в научном освещении», 19 февраля 2015 г.

[Закрыть]. Стоит ли говорить, что и наши нынешние голливудско-анимэшные, и даже недавние японские представления о ниндзюцу практически не имеют отношения к средневековым реалиям? Но… средневековым ли? Отечественным ученым-ориенталистам, изучающим историю и теорию ниндзюцу, пока не удалось найти упоминаний о синоби в дореволюционной литературе на русском языке. А вот с литературой советской всё довольно просто: первым эту тему, как говорят, «поднял» именно Роман Николаевич Ким. В тех самых примечаниях «Ноги к змее» образца 1927 года.

Третья по счету из глосс, называющаяся «Три выписки вместо комментария», была подготовлена Кимом к главе «Две души принципов “наоборота”» книги Пильняка. У Бориса Андреевича в «Корнях…» после пассажа о японцах, бросавших в паровозные топки русских коммунистов (откровенный намек на апрельский переворот 1920 года во Владивостоке, оказавшийся столь важным в судьбе Кима!), следует фрагмент сравнительного анализа отношения русских (как европейцев) и японцев к секретной службе: «В морали европейских народов, несмотря на их присутствие, аморальными считались и почитаются – сыск, выслеживание, шпионаж; в Японии это не только почетно, – но там есть целая наука, называемая Синоби или Ниндзюцу, – наука незамеченным залезать в дома, в лагери противника, шпионить, соглядатайствовать (поэтому, в скобках, пусть каждый европеец знает, что, как бы он ни сидел на своих чемоданах, они будут просмотрены теми, кому надлежит) – и здесь порождается легенда о том, что каждый японец за границей – обязательно государственный шпион»[193]193

Пильняк Б. Корни японского солнца. Л., 1927. С. 30.

[Закрыть].

Пильняк сумел заметить и выразить в доступной вербальной форме крайне важный и интересный феномен японского сознания: отношение к шпионажу и образ этого отношения за пределами страны. Из книги и скрупулезного разбора истории поездки, выполненного французской исследовательницей Дани Савелли, становится очевидно, что Борис Пильняк стал жертвой «полицейского произвола» в Японии. Но у японской полиции тех времен попросту отсутствовали предрассудки относительно чужой тайны, понятия личной собственности и прочих нюансов европейской приватности, что усиливалось естественной для милитаризованной империи атмосферой шпиономании и врожденной подозрительностью ко всему неяпонскому. Для японцев постоянный полицейский прессинг иностранного писателя не выглядел произволом, для них это было вполне естественно. Чемодан Пильняка потрошили неоднократно, а сам он непрерывно находился под плотным гласным и негласным надзором полиции, на что неоднократно и безрезультатно жаловался кому только мог. Возможно, – и даже наверняка! – он, по возвращении в Москву, рассказывал об этом и Роману Киму, который выступил в роли консультанта-ориенталиста при написании «Корней японского солнца».

Отвлечемся ненадолго от полиции и ниндзюцу. Пильняк и Ким познакомились, вероятно, в 1926 году. Мы не знаем ни дату, ни обстоятельства знакомства, но вариантов существует лишь два. Ким, ставший известным небольшому пока кругу литераторов благодаря переводам Акутагавы, мог быть порекомендован кем-то из писателей Пильняку, о поездке которого в Японию было объявлено задолго до того, как она состоялась. Борис Андреевич и сам мог сразу выбрать Кима, понимая, что ему понадобится профессиональный консультант, или поняв это в ходе поездки в Японию. Молодой японовед, интересующийся современной литературой, был для Пильняка идеальной кандидатурой в помощники. С другой стороны, профессор Спальвин, тесно связанный с организацией приема Пильняка в Японии и обоснованно подозревавший писателя в том, что его книга в результате получится если не поверхностной, то дилетантской, мог порекомендовать Романа Николаевича как своего бывшего студента и одного из немногих специалистов, живших в то время в Москве. Спальвин был уверен в Киме и надеялся, что тот поправит автора, если Пильняк что-то неправильно поймет или не сумеет разобраться в японских реалиях. Собственно говоря, так и произошло. Именно поэтому хорошая, но, возможно, изначально не слишком глубокая книга стала явлением не только в литературе, но и в японоведении.

То, что между Кимом и Пильняком в результате совместной работы над книгой сложились непростые и довольно необычные отношения, замечали многие. Известно, что существовала обширная переписка этих фактически соавторов, но при аресте Пильняка в октябре 1937 года весь архив был изъят чекистами и потом бесследно исчез. Сам же Ким, судя по всему, вообще не считал нужным хранить письма и документы, понимая, в силу своей профессии, что однажды это может выйти боком. Именно знакомству Романа Кима и Бориса Пильняка мы обязаны самым ранним описанием внешности и манеры поведения нашего героя. Пусть оно относится к более поздним временам – 1933–1934 годам, но всё же именно в гостях у Пильняка журналист Лев Славин, будущий автор «Интервенции» и «Возвращения Максима», увидел автора глосс. «Кажется, впервые я встретил Рому у Бориса Пильняка, в деревянном коттедже на Ленинградском шоссе… Он несколько сторонился нас. Подчеркивал, что он сам по себе. Зачем бы ни привел его в свой дом Пильняк – по литературным ли делам или как живой справочник по Японии, – Ким держался там как свой. С нами не смешивался. Пожалуй, некоторое исключение он делал для Бориса Лапина, с которым его связывали востоковедческие интересы. Мы же больше, чем хозяином дома, интересовались Кимом. Только что появилась его острая, оригинальная книжка “Три дома напротив, соседних два”, очень, кстати, понравившаяся Горькому… Это (Ким. – А. К.) был человек-айсберг. На поверхности мы видели корректного моложавого джентльмена, одетого с изысканной элегантностью, даже модника. На узком смуглом лице Романа Кима играла любезная улыбка, в глазах, прорезанных по-восточному, немеркнущая наблюдательность. Там, в подводной, незнаемой части, возможно, кровавые схватки, тонкие поручения, поступки, приобретшие молниеносную быстроту рефлексов, а когда нужно – бесконечно терпеливая неподвижность Будды»[194]194

Славин Л. И. Мой чувствительный друг. М., 1973. С. 333–336.

[Закрыть].

Думаю, что именно «человек-айсберг» подсказал Борису Андреевичу Пильняку крамольную мысль о том, что утверждение: «каждый японец за границей – обязательно государственный шпион» – не совсем верно, результат пропаганды еще царских времен и попыток возложить вину за поражение в Русско-японской войне, за собственную лень, безалаберность и воровство на «вездесущих японских шпионов». Японцы и в самом деле сами себя часто склонны видеть способными и эффективными разведчиками, но считать, что они действительно являются таковыми – все-таки преувеличение, легенда. Это смелое суждение в 1937 году означало бы смертный приговор любому, кто осмелился бы его высказать (Борис Пильняк был расстрелян в 1938 году как «японский шпион»), но в 1926-м еще оставалось не замеченным ни читателями, ни критиками, ни ОГПУ. Между тем это исключительно важная фраза. Мнение о том, что не каждый японец за границей обязательно является разведчиком, с такой убежденностью мог вербализовать только специалист – разведчик или контрразведчик, не понаслышке знакомый с практикой японского шпионажа, но никак не писатель. Наоборот, Пильняк был раздражен тотальной слежкой за ним и сам он скорее уж написал бы о том, что «все японцы – шпионы». Японская полиция специально опекала плотно и навязчиво, считая, что писатель является агентом ОГПУ, и поставив себе четкую цель: «Мы будем неотступно следить за ним и вынудим его уехать»[195]195

Донесение МВД Японии в МИД Японии от 13.03.1926 г. Цит. по: Савелли Д. Указ. соч. С. 221.

[Закрыть]. Но кто-то сдержал его справедливый мстительный порыв, остановил руку писателя и направил ход мыслей в другую сторону – сторону анализа. В результате Пильняк лишь емко, но кратко высказывается о почете тайной службы в Японии, а загадочный «кто-то» – разумеется, это был его консультант-соавтор – использует эту фразу в своих интересах: создает соответствующую глоссу – первую статью о синоби и ниндзюцу на русском языке, а судя по списку цитируемой в ней литературы, и одну из первых на языках европейских.

Современные профессиональные ниндзюцуведы располагают списком исследовательской литературы по искусству тайного шпионажа на многих языках по крайней мере за последние полтора века, однако приводимых Романом Кимом книг в них нет. Почему? Ф. В. Кубасов из Института восточных рукописей в Санкт-Петербурге считает, что «их нет в списке потому, что они не являются в строгом смысле исследовательской литературой по ниндзюцу: Словарь “Гэнкай” профессора Оцуки – книга хорошая, но слишком общая, и фиксирует скорее расхожие представления, чем подлинную историю. Повесть “Из биографии великого вора-покровителя бедных Нэдзумикодзо Дзирокити” – произведение массовой развлекательной художественной литературы. “Похождения великого разбойника, друга бедноты Дзирайя”– то же самое»[196]196

В переписке с автором.

[Закрыть].

Что же касается вышедшей прямо перед публикацией «Корней…» книги В. Латынина, в которой снова повторяется известная мысль о тотальном японском проникновении в чужие секреты, то для Кима она скорее способ соединить в одном тексте упоминания о современном японском шпионаже и об искусстве синоби, незаметно выстраивать четкую связь между легендами, историей и реальностью. «Ким все-таки очень четко мыслит ниндзюцу вместе с современным ему шпионажем», – считает Ф. В. Кубасов, вводя даже определение «Ким-ниндзюцу», то есть искусство синоби по методу, по трактовке Романа Кима, и относясь к нему максимально критично и объективно. «Насчет Ким-ниндзюцу сложно сказать что-либо определенное. Во всяком случае, связывать эту тему с его службой в разведке у меня оснований точно нет. Любопытно, что оба они с Пильняком считают ниндзюцу частью не только прошлого, но и настоящего современной им Японии. Так Пильняк пишет именно “есть целая наука…”, а не “была”. Из выписок, приводимых Кимом, советский читатель тоже, вероятно, должен был бы сделать вывод, что в Японии 1920-х годов ниндзюцу как таковое еще практиковалось. Любопытно, что книги о благородных разбойниках Нэдзумикодзо и Дзирайя, на которые ссылается Ким, – это тот пласт японской литературы, который у нас в переводах по сей день никак не представлен. Да и на Западе, насколько я знаю, тоже»[197]197

Там же.

[Закрыть].

В списке приведенной Кимом литературы о синоби шесть книг и статей на четырех языках. К толкованию собственно ниндзюцу отношение имеют три из них, все на японском языке. В свою очередь, из этих трех два произведения относятся к жанру приключенческой литературы и, как уже говорилось, до сих пор не имеют перевода на русский язык. Следовательно, Роман Ким кое-что читал о ниндзюцу на японском (возможно, в Японии), очень этой темой интересовался, но никогда не сталкивался с ней на практике или сознательно выбирал стиль неофита, непрофессионала. Отныне во всех более поздних и прежде всего посвященных тайной службе произведениях Кима мы будем сталкиваться с этим странным, пока не имеющим разгадки феноменом: непонятно – то ли он действительно в этом не разбирается, то ли старательно и весьма успешно маскируется под дилетанта, боясь обнаружить свой профессионализм.

Что же касается ниндзюцу, то в эпоху позднего Мэйдзи и Тайсё, то есть в начале XX века, рассказы, книги и произведения искусства на эту тему были необыкновенно популярны в Японии. Если Роман Ким действительно жил там в это время и был большим любителем старого Токио, как о нем писали его знакомые, то, конечно, баллады о синоби, как часть городского фольклора, не могли пройти мимо него. Упоминания о Нэдзумикодзи, о Дзирайя должны быть оттуда – из японской юности, это было бы логично. Но в списке приводимой литературы обозначены годы издания. Биография Нэдзумикодзо Дзирокити, которой пользовался Роман Ким, всего-навсего 1922 года выпуска (18-е издание, как помечает автор глоссы). Неясно, каким изданием книги Момокавы о разбойнике Дзирайя пользовался Ким – их тоже было несколько, но что-то заставляет думать, что и эта публикация была совсем недавней. Снова, как и в случае со статьей о японском национализме, для Романа Николаевича как будто не существует Японии до 1918 года. В одной из глосс он так и пишет: «До 1918 года [в Японии] была до-история. Настоящая история, туго набитая фактами и связная, идет с 1918 года»[198]198

Ким P. Н. Ноги к змее. Л., 1927. С. 175.

[Закрыть]. Рассказывает при этом Ким совсем о другом (речь идет о пролетарской литературе), но воспринимаются эти слова, как относящиеся к самому автору, к его биографии, к его Японии.

473-е издание словаря «Гэнкай» профессора Оцуки, которым пользовался Роман Николаевич и с помощью которого выводил определение ниндзюцу, того же 1922 года издания. Возможно, это всё книги, которые Ким привез с собой в Москву из Владивостока или из которых делал выписки, еще учась в университете. Ничто не напоминает о том, что Ким изучал или хотя бы интересовался ниндзюцу на более раннем этапе свой биографии (хотя, конечно, книги могли просто не пережить его переездов). Ничто, кроме самого обращения к этой теме.

Да, для Кима (и для Пильняка – скорее всего, как следствие общения с Кимом) ниндзя – живы, они существуют. Но это не те ниндзя, которых мы с вами представляем сейчас. Никаких черных балахонов, двух прямых мечей за спиной, акробатических трюков, беганий по крышам и филигранной техники единоборств. Синоби, по версии Ким-ниндзюцу, – современные ему последователи благородных разбойников, занимающиеся вполне понятным ремеслом разведки. Перечитайте определение из словаря «Гэнкай»: если убрать из него слова-определения – синоби, ниндзюцу и дзиндзюцу, мы получим просто краткое толкование разведки. Не агентурной, но войсковой или, если угодно, разведки, осуществляемой на тактическом и оперативно-тактическом уровне. А это уже имеет прямое отношение к действиям японской, да и не только японской, полиции. Какая разница, как называется человек, если он имеет специальные навыки для тайного проникновения в чужое жилище или служебное помещение с целью похищения или копирования секретных документов, диверсий, шпионажа или убийства? Для нас эта разница принципиальна: если этот человек действует в современных реалиях, он шпион, террорист, убийца (если человек «наш», то разведчик). Если всё то же самое делает человек в черном балахоне с использованием некоего специального оружия (разве нет его у сегодняшней разведки?) и этот человек японец, то он ниндзя.

Итак, для Романа Николаевича Кима в 1926 году ниндзя: а) существуют; б) выражают некую традицию преемственности между современной разведкой, контрразведкой и ниндзюцу; в) являются интересной темой для изучения. Про черные костюмы он еще не знает, они тогда еще не стали частью имиджа ниндзя. Зато знает по собственному опыту, чем занимаются синоби, ведь он – агент ОГПУ Мартэн, занимается тем же самым. И, будучи перфекционистом по натуре, старается в этом ремесле совершенствоваться. В определениях словаря «Гэнкай» сам Роман Ким – синоби, ниндзя. Профессиональный разведчик, задачи которого со второй половины 1925 года становятся всё более похожи на те, о которых он рассказывал неискушенному советскому читателю.

И. В. Просветов обратил внимание на отрывок из воспоминаний легендарного советского разведчика Дмитрия Быстролетова – современника Романа Кима, который точно отражает одну из сторон работы Мартэна в Москве, о которой тот однажды рассказал сам: «Тик… Тик… Тик… Тик – защелкал аппарат под мягким толстым платком с прорезью: через прорезь я следил за наводкой, платок приглушал щелканье затвора и скрывал вспышку света… Через три комнаты – из ванной или кухни слышалось, как падают капли из незавинченного крана. Далеко в городе гудел автомобиль, сонно кричали чайки. Воздух был полон близкими и далекими звуками, которые лишь подчеркивали гробовую тишину летней ночи и нависшую смертельную опасность. Это страшное многоголосое звучание тишины не могло заглушить сильного биения сердца и звона в ушах – сердце точно кто-то вынул из груди, оно громко стучало на всю комнату, на весь дом…»[199]199

Быстролетов Д. А. Путешествие на край ночи. М., 1996. С. 361.

[Закрыть]

Роман Ким не только первым рассказал о ниндзя на русском языке. Он, в определениях тех авторов, которыми пользовался сам, и был самым настоящим ниндзя – ниндзя с Лубянки. Он делал всё, что делали синоби, и так, как это делали они, если ниндзя действительно существовали в начале XX века. Маскировался, проникал, фотографировал секретные материалы, которые потом сам же переводил и по которым писал аналитические записки руководству госбезопасности, шпионил… Как ему это удавалось? Ведь японское посольство строго охранялось, а сейф, из которого надо было украсть документы, закрывался на ключ и опечатывался. Как Роман Ким проникал внутрь дипломатического представительства своей второй родины и добывал уникальные документы так, чтобы никто ничего не заметил? Поистине ниндзюцу какое-то…[200]200

Тема ниндзюцу в творчестве Кима рассматривается в данной книге, но анализ роли ниндзюцу в жизни самого P. Н. Кима выходит за ее рамки. Эту весьма сложную, запутанную и широкую тему всесторонне разрабатывает историк ниндзюцу Ф. В. Кубасов, изучающий возможности реализации различных областей искусства японского шпионажа, в том числе использования куноити-дзюцу (работы с женщинами-агентами, в котором P. Н. Ким был очевидным мастером), малоизвестного бунсин-дзюцу (манипулирования сознанием контрразведки противника путем внедрения ложной информации о численном и качественном составе агентуры) и пр.

[Закрыть]

Глава 10

СВАДЬБА, ПОХОРОНЫ И ОПЕРАЦИИ БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ

Роман Ким познакомился с Борисом Пильняком, когда тот жил еще на Поварской, 26, в центре Москвы. Потом, с конца 1927 года, японовед долго был постоянным гостем дома Пильняка в его особняке на 2-й улице Ямского Поля (ныне улица Правды), где Кима нередко встречали молодые писатели и иные посетители популярного автора. Однако такого плодотворного литературного сотрудничества, как получилось с «Корнями японского солнца», у Пильняка с Кимом больше не вышло, хотя Борис Андреевич еще не раз обращался к теме Японии и любил шокировать показной близостью к этой стране: гостей встречала японка в кимоно. Вместе с Кимом Пильняк еще успел написать одну статью – «Японская литература», опубликованную в июне 1928 года в журнале «Печать и революция». Нетрудно догадаться, что советские авторы рассматривали только литературу послереволюционных времен, а начиналась статья фразой, характерной для Кима: «Лет пять тому назад один из литературных японских журналов произвел среди японских писателей опрос…»[202]202

202{202} Ким Р, Пильняк Б. Японская литература. Цит. по: Савелли Д. Указ. соч. С. 307.

[Закрыть] «Пять лет назад» от 1928 или 1927 года – это ровно то время, когда Роман Ким был еще во Владивостоке, учился, шпионил и занимался переводами. Снова – ни одного намека на то, что до университета Романа хоть что-то связывало с Японией. Может, он специально играл такую роль: вот я – образцовый советский человек, и всякая заграница меня интересует только с точки зрения разоблачения проклятого капитализма? Наверное, именно так поступил бы японский разведчик, заброшенный в СССР с далеко идущими планами…

После статьи «Японская литература» в литературной работе Кима наступил большой перерыв: ему было некогда писать. Весной 1929 года известный журналист и литературовед Виктор Шкловский, основатель Общества изучения поэтического языка (ОПОЯЗ), еще писал своему коллеге Юрию Тынянову: «Просится в ОПОЯЗ один кореец, “опоязовец” Ким. Ты его мог знать по примечаниям, им сделанным к Пильняку. Под названием “Ноги к змее”…»[203]203

ЦГАЛИ. Ф. 562. Оп. 1. Ед. хр. 441.

[Закрыть]Но сам ОПОЯЗ разваливался на глазах, да и литературная составляющая «корейца Кима» для большинства читателей всё еще исчерпывалась авторством глосс к книге Пильняка.

Роман Николаевич много работал – в ОГПУ, Московском институте востоковедения и в Военной академии. К тому же семейные дела начали развиваться самым неожиданным образом. Жена – Зоя, за здоровье которой он очень опасался из-за наследственной склонности к туберкулезу, продолжала бороться с болезнью. В Крыму, куда она поехала в очередной раз в санаторий, Зоя познакомилась с таким же туберкулезником из Москвы – Сигизмундом Гилевичем (Гиллевичем)[204]204

АСД. T. 1. Л. 110. В книге «В тени Восходящего солнца» фамилия ошибочно указана как «Биллевич».

[Закрыть]. Курортный роман перерос в серьезные отношения. Вернувшись домой, Зоя не стала ничего скрывать и попросила у мужа развод. Ким согласился. Сын Аттик остался с мамой, но Роман Николаевич не прерывал с ним отношений и, как мог, помогал.

Сразу после развода Ким съехал из комнаты на улице Энгельса, 57, которую он получил от Московского института востоковедения. Куда переселился – не вполне понятно (скорее всего, на Тургеневскую площадь, дом 4, квартира 3 – напротив Тургеневской библиотеки), как и не до конца ясно – когда точно. Развод произошел то ли в 1927-м, то ли в 1928 году.

Примерно в это же время в Москву приехала начинающая японистка из Читы Мариам (Марианна) Самойловна Цын – яркая, эффектная, умная, с тонким чувством юмора, прекрасно образованная девушка из богатой еврейской семьи. Строго говоря, в Чите Мариам или, как называли ее японцы, Мэри (или даже Мицуко) Цын только родилась и провела свое детство. Летом 1923 года, как раз когда Роман покинул Дальний Восток, Мэри отправилась из Сибири в Петроград, где стала студенткой второго набора Института живых восточных языков и некоторое время жила в квартире видного индолога академика С. Ф. Ольденбурга[205]205

Здесь и далее, если не указано иначе, биографические сведения о М. С. Цын приводятся по: Вспоминает Марианна Самойловна Цын // Российские востоковеды. Страницы памяти. М., 1998. С. 106–116.

[Закрыть]. Наставником Мариам Цын стал выдающийся ученый и преподаватель, восходящая звезда советского японоведения и будущий академик Николай Иосифович Конрад, которого она тогда охарактеризовала как «очень красивого молодого брюнета». В 1925 году Мэри вместе со своим коллегой А. А. Холодовичем стала «домашней ученицей» Конрада. Такая практика, когда подающий особые надежды студент, помимо обычных лекций в институте, посещает факультативные занятия с сэнсэем, широко распространена в Японии. А то, что Мэри приходила к Конраду вместе с Холодовичем, избавляло ее от ненужных расспросов и сплетен. Мариам Самойловна ни разу в жизни, а она прожила почти сто лет (по одним данным, она родилась в 1903-м, по другим – в 1904-м или даже в 1905 году, а умерла в 2002-м), ни словом не обмолвилась об отношениях, которые связывали ее с Николаем Конрадом вне институтских стен, но глубокая симпатия к учителю читается в каждом слове ее воспоминаний. Академик Ольденбург при поступлении в институт рекомендовал ей выбрать китайский язык. Но Мэри не последовала его совету: «…как только появился Николай Иосифович, выбор был сделан моментально, я сказала, что пойду только на японское отделение – здесь сказалось обаяние Н. И. Конрада. Кроме того, он мне был ближе по возрасту…» Николай Иосифович Конрад никогда не публиковал своих воспоминаний о любимой ученице, но некоторые детали из их опубликованной переписки заставляют думать, что и он относился к красавице-студентке с сердечной симпатией.

В 1927 году Мариам Цын окончила институт и переехала в Москву, работать переводчиком во Всесоюзной научной ассоциации востоковедения при ЦИК СССР, где стала коллегой известного сердцееда – Романа Кима. Отношения между ними, судя по всему, развивались очень быстро, о чем стало известно и в Ленинграде. Знавшая Мариам Самойловну Нелли Федоровна Лещенко передала автору этой книги ее слова: «Когда Николай Иосифович узнал о нашем браке с Кимом, он сказал “дракон сожрал красавицу”».

Но «корейский дракон» и вправду был влюблен, а в его жизни начинался новый важный этап. Развод с Зоей совпал по времени с получением отличия по службе. По ходатайству ОГПУ Роман Ким был снят в 1927 году с УББО – учета бывших белых офицеров и получил «чистую анкету»[206]206

См. Приложение 6.

[Закрыть]. Фактически за заслуги перед ОГПУ его вычеркнули из «расстрельных списков», которые должны были обязательно понадобиться в определенный момент (и понадобились – в 1937 году). Конечно, на Лубянке не забыли о его прошлом, но в МИВ на Романа Николаевича завели новую учетную карточку в отделе кадров, и отныне его прошлое ни у кого из коллег-востоковедов не должно было вызывать сомнений. Насколько это было важно в то время, когда за непролетарское или некрестьянское происхождение можно было запросто оказаться на улице без куска хлеба, свидетельствует анекдот тех времен: «Муж разговаривает с женой в роддоме: – Родить ребенка, Маша, нынче – пара пустяков. Не было бы только осложнений с анкетой!»[207]207

Вострышев М. Москва сталинская. Большая иллюстрированная летопись. М., 2011. С. 242.

[Закрыть] У Кима всё складывалось, как в истории Японии, где существуют легендарный и исторический периоды: в 1927 году он как будто заново родился, и всё, что было раньше, в расчет более не должно было браться – до поры до времени. Но… В тот самый момент, когда Роман Николаевич мог начать свою жизнь, как тогда казалось, с чистого листа, он ее начал с… сомнительной женитьбы. Родители Мэри – зажиточные читинские торговцы. Отец – Самуил Матвеевич, владел в Чите пимокатной, шубной и слесарной мастерскими. В 1921 году, с началом нэпа, прикупил еще и кожевенный заводик. В годы Гражданской войны был гласным городской думы, членом местного биржевого комитета[208]208

ГА ЧО. Ф. 94. Оп. 4.Д. 1411.

[Закрыть]. Связав свою жизнь с дочерью «сибирского буржуя», Ким сильно рисковал. Тем более что вся семья Цын вскоре переехала в Москву и поселилась на Тургеневской. Дальше – больше. Уже в 1928 году отец Мэри оказался замешан в сделках с контрабандой, арестован ОГПУ и постановлением Тройки ПП ОГПУ ДВК осужден на пять лет![209]209

См. Приложение 6.

[Закрыть] Недопустимое родство для секретного сотрудника ОГПУ, но Роман был влюблен в Мэри и сознательно шел на такой риск. В 1928 году они расписались. За такие вещи офицеров спецслужб во всех странах и во все времена увольняли со службы: отношения с родственниками преступников трактуются как «моральное разложение» и «связи с преступным элементом». Ким этого не испугался, и никаких репрессивных мер ОГПУ к нему не применило. Кстати, несмотря на успехи, которых Роман Николаевич добился сначала по службе – как контрразведчик, а потом на литературном поприще, в партию он не вступил. Почему? Остается только гадать.

В 1929-м умер отец Романа – загадочный Ким Бён Хак, Николай Николаевич Ким. Человек, так много знавший и никому ничего не рассказывавший, он последние годы жил у сына в Москве, иногда выезжая во Владивосток и, однажды, на лечение в Японию. В очередной поездке в Приморье Николай Николаевич простудился, заболел и умер в городе, который так много значил для его семьи. С его смертью от нас, возможно, навсегда закрылись многочисленные тайны кланов андонгских Кимов и королевской семьи Мин, интриги двора вана Коджона и секретные связи корейских патриотов и японских националистов. Ушла целая эпоха, и это был еще один сигнал для Романа – началась новая жизнь.

На службе, вне литературных и семейных дел, эта жизнь начиналась необычно. То самое ниндзюцу, о котором интригующе, но лапидарно написал Роман Николаевич в глоссах, стало его судьбой, заполнило дни и ночи, стало бытом. Именно с 1927 года – последнего года жизни отца, окончательного разрыва с Зоей и знакомства с Мэри, ниндзя с Лубянки был вовлечен в смертельную игру, где у него почти не оставалось шансов выжить, но где сам уровень игры и его личного мастерства – мастерства настоящего современного синоби – позволил в будущем вырвать этот невероятный шанс у самой смерти. Много позже Мариам Цын скажет о жизни с Кимом: «Нет счастливых воспоминаний о нашем браке, которыми я бы могла поделиться. К тому же тогдашняя работа Романа Николаевича была секретной, и я ничего о ней не знаю. Ведь Роман Николаевич возвращался с работы после 7, а после 9 опять уходил до утра, и так каждый день»[210]210

См. Приложение 2.

[Закрыть]. Говоря с посторонними людьми, Мицуко-сан частенько кривила душой – время было такое, такая была служба. Она многое знала о работе мужа, но, например, часто рассказывала, что его ненависть к японцам обусловлена тем, что в 1923 году он стал свидетелем корейских погромов в Токио после Великого землетрясения Канто 1 сентября. Как мы теперь знаем, Ким в это время был уже в Москве и работал с Отакэ, но Мариам Самойловна не раз озвучивала эту версию знакомым. А вот то, что касается почти круглосуточной работы, очень похоже на правду. Во всяком случае, даже обрывочные сведения о том, чем занимался Роман Николаевич в 1927 и 1928 годах, снова заставляют вспомнить о его неутомимости и невероятной работоспособности.

Летом 1927 года Роман Ким отправился в Крым. Руководство ОГПУ откомандировало его на помощь ЭПРОН – Экспедиции подводных работ особого назначения, созданной в ОГПУ в 1923 году. Неизвестно, стал ли Роман Ким водолазом, но при его склонности к игре это вполне можно предположить. ЭПРОН был основан по личному указанию Ягоды и при поддержке Дзержинского ради одной довольно сумасбродной, но по тем романтическим временам в меру фантастической идеи: подъема со дна Балаклавской бухты британского золота. Английский парусно-винтовой фрегат «Принц» затонул там 14 ноября 1854 года во время Крымской кампании. После катастрофы прошел слух, что корабль перевозил жалованье британского экспедиционного корпуса за несколько месяцев – в общей сложности около двухсот тысяч фунтов стерлингов золотой монетой – фантастическая сумма по тем временам. Клад искали долго и безуспешно, Балаклава стала эпицентром настоящей золотой лихорадки, но после революции романтика первых советских лет и жесткий прагматизм вступили в плодотворный союз[211]211

Эту историю довольно подробно описал Михаил Зощенко, и это замечательный пример документальной прозы великого сатирика.

[Закрыть]. Бывший флотский инженер В. С. Языков сумел убедить в возможности найти и поднять золото не кого-нибудь, а ОГПУ, и в результате возглавил созданный под эту идею ЭПРОН. «Принца», которого, по традиции сгущать краски, давно именовали «Черным принцем», не нашли, но водолазную практику чекисты получили хорошую. Со дна Черного моря один за другим начали поднимать и возвращать в строй затопленные в Гражданскую военные корабли, замены которым на флоте пока не было. Но мечта о золоте «Черного принца» не умирала, и однажды руководство ОГПУ согласилось допустить к подводным работам в Балаклавской бухте иностранцев – японскую компанию «Синкай когёсё кабусики гайся»[212]212

В отечественной литературе, как правило, фигурирует как «Синкай Когиоссио Лимитед».

[Закрыть]. Фирма имела обширные интересы не только в Крыму. Японцы собирались «почистить» все моря СССР, но ОГПУ ответило отказом. Однако предложение по подъему золота «Принца» выглядело тем более заманчивым, что незадолго до этого «Синкай когёсё» подняла со дна Средиземного моря огромный груз золота с затонувшего английского парохода. Затраты на сложнейшую операцию окупились сторицей, а японцы мгновенно стали авторитетами в консервативном мире подводников, тем более что они использовали в работах технику, которой не было больше ни у кого. Чекисты решили, что лучше поделиться золотом с потенциальным противником, забрать его большую часть и, возможно, получить доступ к перспективным подводным разработкам.