Текст книги "Честь: Духовная судьба и жизненная участь Ивана Дмитриевича Якушкина"

Автор книги: Александр Лебедев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)

«…Бытовое поведение декабриста представилось бы современному наблюдателю театральным, рассчитанным на зрителя. При этом следует ясно понимать, что «театральность» поведения ни в коей мере не означает его неискренности или каких-либо негативных характеристик. Это лишь указание на то, что поведение получает некоторый сверхбытовой смысл, становится предметом внимания, причем оцениваются не сами поступки, а символический их смысл… Сознанию декабриста была свойственна резкая поляризация моральных и политических оценок: любой поступок оказывался в поле «хамства», «подлости», «тиранства» или «либеральности», «просвещения», «героизма». Нейтральных или незначимых поступков не было, возможность их существования не подразумевалась… Поэтому прямолинейность, известная наивность, способность попадать в смешные со светской точки зрения положения так же совместима с поведением декабриста, как и резкость, гордость, даже высокомерие. Но оно абсолютно исключает уклончивость, игру оценками, способность «попадать в тон» не только в духе Молчалина, но и в стиле Петра Степановича Верховенского… То, что именно бытовое поведение в целом ряде случаев позволяло молодым либералам отличать «своего» от «гасильника», характерно именно для дворянской культуры, создавшей чрезвычайно сложную и разветвленную систему знаков поведения. Однако в этом же проявились и специфические черты, отличающие декабриста как дворянского революционера. Характерно, что бытовое поведение сделалось одним из критериев отбора кандидатов в общество. Именно на этой основе возникало специфическое для декабристов рыцарство, которое, с одной стороны, определило нравственное обаяние декабристской традиции в русской культуре, а с другой – сослужило им плохую службу в трагических условиях следствия и неожиданно обернулось нестойкостью: они не были психологически подготовлены к тому, чтобы действовать в условиях узаконенной подлости… Характерна в этом отношении полная растерянность декабристов в условиях следствия – в трагической обстановке поведения без свидетелей, которым можно было бы, рассчитывая на понимание, адресовать героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без монологов, в военно-бюрократическом вакууме не была еще предметом искусства той поры. В этих условиях резко выступали другие, прежде отодвигавшиеся, но прекрасно известные всем декабристам нормы и стереотипы поведения: долг офицера перед старшими по званию и чину, обязанности присяги, честь дворянина. Они врывались в поведение революционера и заставляли метаться при совершении реальных поступков от одной из этих норм к другой. Не каждый мог, как Пестель, принять собеседником потомство и вести с ним диалог, не обращая внимания на подслушивающий этот разговор следственный комитет и тем самым безжалостно губя себя и своих друзей… Революционер последующих эпох лично не знал тех, с кем борется, и видел в них политические силы, а не людей. Это в значительной степени способствовало бескомпромиссной ненависти. Декабрист даже в членах Следственной комиссии не мог не видеть людей, знакомых ему по службе, светским и клубным связям. Это были для него знакомые или начальники. Он мог испытывать презрение к их старческой тупости, карьеризму, раболепию, но не мог видеть в них «тиранов», деспотов, достойных тацитовских обличений. Говорить с ними языком политической патетики было невозможно, и это дезориентировало арестантов».

Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни

Тут, мне кажется, сказано много верного. Но, понятно, при таком ходе умозаключений приходится оперировать весьма усредненными представлениями. Только Пестель, к примеру, выделяется здесь из общей «массы» декабристов, ибо и в условиях следствия он сумел-таки, пусть обращаясь мысленно к потомству, найти себе достойную аудиторию, отвернувшись от своих недостойных противников и гонителей, от своих «недостойных палачей». Конечно, проблема «достойного противника» была весьма существенной для того «кодекса чести», которым в критические минуты определялось поведение людей, скажем так, декабристского круга. Этот вопрос и вообще весьма интересен. Экстремальная ситуация дуэли непременно предполагала некий, как это ни парадоксально, «паритет сторон», дуэль с недостойным противником была невозможна. Но дуэльную ситуацию можно рассматривать и в достаточно широком плане как ситуацию некоего противостояния, противостояния социально-нравственного прежде всего… Дуэль – ритуальное противостояние, но акт дуэли предполагает наличие «аудитории» лишь в каком-то опосредованном смысле. Он предполагает определенный резонанс, ибо секунданты – не зрители, а, скорее, свидетели. В этом смысле и «театральность» поведенческого стиля людей декабристского толка и круга обретает особенный смысл и характер. Это не «игра на зрителя» даже в широком смысле слова, а прежде всего исторически ответственное поведение людей, наделенных высоким и очень личностным, вошедшим в плоть их и кровь, чувством и сознанием социально-нравственной значимости их жизни, их поступков, каждого их, в конечном счете, шага перед «лицом истории», в определенной социально-исторической и нравственно-психологической перспективе, по существу, бесконечной. Их бытовое поведение не было театрализованным, тут – иное; оно было нравственно-творческим, именно тут сходство с игрой на сцене, с поведением актера перед зрителями. В творческом начале их поведения. И потому они так охотно советуются друг с другом, верно ли звучит их голос, точен ли тот или иной их поведенческий жест и тон, достаточно ли нравственно мотивировано все их поведение, весь их жизненный стиль. Тут апелляция не к «аудитории», не к «зрителям», а к людям своего «круга» – именно к ним. Были, известно, среди декабристов и позеры, «декабристы на час», о них уже говорено. Я в моих рассуждениях тут вижу прежде всего моего героя и его круг, находя в этом герое и этом круге нечто очень важное для характеристики всего того явления, которое суммарно именуем мы декабризмом и которое не исчерпывается представлением о Тайном обществе, об организационной принадлежности к заговору, не сводится к рамкам знаменитого «Алфавита» и «Росписи государственным преступникам», а является неформальным явлением в истории русского освободительного движения и еще более неформальным понятием в русской и мировой общественной мысли. Люди декабристского склада, вне всякого сомнения, чувствовали себя исторически значимыми людьми. Без этого ощущения были бы невозможны, в частности, и те великолепные мемуары, по которым мы даже и теперь в значительной степени судим о том, как же все тогда было на самом деле, пытаемся проникнуть в «тайну» декабризма – не в ту их тайну, которая стала предметом следствия по их «делу», а в ту психологическую, социально-психологическую тайну их поведения на Сенатской, на следствии, на поселении, которая с таким трудом дается до сих пор нашему сознанию. Мы словно все ловим какое-то эхо, которым отозвалась история на декабризм, и чаще всего принимаем это эхо за действительный «факт» истории. И сам декабризм возник словно бы в расчете на это «эхо», он словно знал, что это «эхо» ему гарантировано историей, и сам сверялся с этим эхом, вслушиваясь в него.

Конечно, присутствие чувства нравственного историзма, если я могу так выразить свою мысль, было в высокой степени присуще декабристам и людям, питавшим декабризм своими чувствами и мыслями. Чувство высокой моральной ответственности, присущее декабристам того круга, к которому принадлежал и который столь ярко и порой парадоксально представлял Якушкин, и было, несомненно, выражением глубокого историзма всего их строя мыслей. Они не с детской наивностью или с совсем недетской самоуверенностью готовы были «переодеться» в героев Плутарха и мыслили Монтенем и Руссо, Вольтером и «Дидеротом», они, таким образом, выстраивали некий социально-психологический ряд, в котором искали свое идейно-нравственное место, свою историческую «нишу», которую они были призваны занять, став обязательным звеном в некоей «цепи времен». На поселении не было никакой «аудитории», они знали, что в России их не слышно, что сама память о них изуродована, что даже и нравственный облик их подвергся принудительной дискредитации. А чувство исторической значимости их нравственного состояния, их чисто бытового, казалось бы, поведения их не оставляло. И, как помним, они очень чутко в этом отношении реагировали на любые неточности и шероховатости в своей собственной среде, стараясь сразу же высказать свое мнение и «поправить» ту или иную нравственную неточность. Неточностей и шероховатостей было вдоволь – дело не в этом, а в том, что они тогда же и в той же среде «декабристов после декабря» получали и определенную оценку, и даже известный отпор.

Это Фамусов все оглядывался: «Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!» Чацкого этот вопрос не занимал совершенно. Но совсем не потому, что он оглядывался на то, что «будут говорить» какие-то иные «авторитетные лица». Пушкин был, рискну сказать, не совсем прав, приводя в доказательство своего мнения об известного рода недалекости Чацкого, его мальчишества то обстоятельство, что этот герой «очень умно» говорит перед Фамусовыми и Скалозубами. Чацкий не оглядывался, слушают ли его в доме Фамусова и нравится ли то, что он говорит кому бы то ни было вообще в его окружении – даже Софье Павловне. Он сам слушал себя, он, произнося свои монологи, слушал свое «внутреннее эхо» и с ним сверял тон и точность своих речей. Его даже не смущало то обстоятельство, что окружающие слишком явно не понимают порой, о чем это он там все «гремит», – в известном смысле о нем можно было бы сказать то же, что сам Пушкин сказал о себе, вернее, своем «втором я»: «Ты сам свой высший суд». Вот почему в Чацком так удивительно сочетаются очень большая чуткость и почти полная глухота, прозорливость и почти нелепая неспособность разобраться в действительной ситуации, вот почему он все время ищет и подозревает своего «счастливого соперника» совсем не в тех людях.

Якушкин тоже не там искал своего счастливого соперника.

Нарышкина так и не пришлось вызывать на дуэль, вызов как бы повис в воздухе, рука, готовая бросить его, так и осталась поднятой в самом начале ритуального жеста, энергия взмаха оказалась нереализованной, вызов получил новую пролонгацию…

На сцене появился Ф. П. Шаховской.

Коллизия «Горя от ума» на самом деле приняла перевернутый вид. Герою драмы пришлось неожиданно узнать, что он имеет дело с достойным противником, который и противником-то его не является. Поднять руку на Шаховского для Якушкина было невозможно, но по причине, совершенно обратной той, по какой невозможно это было сделать Чацкому в отношении к Молчалину.

«Интересное указание было сделано в заседании Ленинградской Секции по изучению декабристов, после сообщения о публикуемых материалах, Е. Н. Щепкиной, которая, напомнив, что в числе лиц, предполагавшихся прототипом Чацкого, указывался и Якушкин, высказала мысль, что роман его с Н. Д. Щербатовой, как он рисуется по предлагаемым письмам, мог служить канвой для фабулы комедии. И действительно, в основной психологической ситуации, в характерах если не всех, то некоторых лиц и даже в отдельных деталях можно найти точки соприкосновения между реальностью и вымыслом. Их более подробное сличение могло бы явиться благодарной темой. Осведомленность же Грибоедова о личных делах Якушкина вполне естественна при близости их по Смоленской губернии, по Московскому университету. В такой же мере он был близок и с И. Д. Щербатовым…»

В. Н. Нечаев. Письма И. Д. Якушкина к И. Д. Щербатову (1816–1821 гг.)

«Роман» Якушкина с Н. Д. Щербатовой если бы и мог служить некоей канвой для фабулы грибоедовской комедии, то в известном смысле только «от противного». Хотя, конечно, фигура Якушкина и высвечивает образ Чацкого каким-то особым все-таки светом…

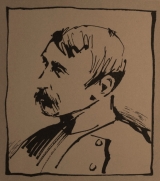

Когда я писал о Грибоедове, о его Чацком, Якушкин не стоял перед моими глазами. Да и задача моя была прежде всего не в том, чтобы каким-то образом конкретно-исторически идентифицировать Чацкого, а в том, чтобы отделить Чацкого от все того же «второго я» самого Грибоедова, ибо в противном случае получалась постоянная путаница в оценке и Чацкого, и Грибоедова. А вот теперь мне будет, думаю, уже трудно, вспоминая Чацкого, не вспомнить молодого Якушкина, – с его тончайшей душевной деликатностью и вместе с тем с его неукоснительным нравственным прямодушием, с его почти уже совсем взрослой зрелостью гражданского чувства и юношеской незащищенностью чувствительной души. И сквозь гордый, дерзкий и несколько смешно заносчивый силуэт достаточно-таки театрального, действительно, Чацкого мне теперь всегда, наверное, будет видеться прекрасное лицо молодого Якушкина, каким он изображен на известной акварели 1816 года Н. И. Уткиным – в гвардейском мундире, с боевыми орденами и железным крестом за храбрость при сражении под Кульмом, когда словно забрезжили окончательная победа над Наполеоном и крушение «Великой империи», – крестом, который был сорван с Якушкина потом при совершении обряда гражданской казни после Сенатской и который всегда носил, словно приняв этот крест на себя, бывший «старый семеновец» Чаадаев, «разжалованный» в сумасшедшие…

Чаадаеву в ту пору нечего было этим жестом доказывать что-либо иное, кроме своей верности памяти тех «людей двенадцатого года», с которыми он прошел всю Отечественную и потом всю остальную жизнь, хотя уже и лишь мысленно, и разными дорогами.

«…Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и если он уцелел 14 декабря, то наверно не сделался ни страдательно тоскующим, ни гордо презирающим лицом. Он скорее бросился бы в какую-нибудь негодующую крайность, как Чаадаев… но успокоился бы на мысли, что «его час не настал». У него была та беспокойная неугомонность, которая не может выносить диссонанса с окружающим… Это – то брожение, в силу которого невозможен застой в истории и невозможна плесень на текущей, но замедленной волне ее.

Чацкий, если б пережил первое поколение, шедшее за 14 декабрем в страхе и трепете, сплюснутое террором, выросшее, пониженное, задавленное, – через них протянул бы горячую руку нам».

А. И. Герцен. Еще раз Базаров

Что-то тут прямо идет к Якушкину, что-то не совсем, но в том, что рука была протянута именно ему, Герцену, – Герцен был бесспорно прав. Но в ту пору, о которой идет речь в письмах молодого Якушкина, до всего этого было еще далеко…

На упомянутой выше акварели прежде всего сразу же замечаешь глаза молодого Якушкина и сразу же понимаешь, что они действительно зеркало его необыкновенной души; их какое-то совершенно особенное светлое и спокойное ликование, обращенное прямо и доверчиво, кажется, туда, где «за далью непогоды есть блаженная страна»… И «где нас нет» – это молодой Якушкин сможет сказать чуть позже, как раз тогда, когда его первая любовь сорвется в отчаяние, когда начнет вдруг приоткрываться для него вся двусмысленность его роли в той драме чувств, участником которой он оказался и в которой никак не мог разобраться до самого конца, то уходя со сцены, то опять навязываясь, как выяснилось, со своими чувствами, то надеясь, то впадая во мрак.

«Приезд Якушкина заставил меня сделать выводы очень для него неблагоприятные… Я надеялась, что, руководимый своим здравым смыслом, он не будет иметь слабость вернуться так скоро. Я не знаю мотивов его возвращения, но имею печальное убеждение, что я виновата в отношении него этим обвинением, которое, может быть, очень несправедливо. Он вернулся печальный, больной. Он мне вручил письмо, которое я должна была прочесть. Я была благоразумна, то есть эгоистична. Я его не открыла. Бог знает, хорошо ли я поступила. Я вернула ему его письмо вчера, сказав, что он должен был адресоваться к тебе, если имел сообщить мне что-нибудь столь важное. Он его принял, сказав мне, что я хорошо сделала, не прочитав его, что это была последняя попытка, и что он решил теперь твердо покинуть Россию, и потом… что о нем, может быть, будут говорить в течение нескольких месяцев, что он себя убьет, и что я тогда буду освобождена от его назойливости. Я не знаю, что он хотел сказать… Эти слова меня сразили; я чуть-чуть не попросила у него письмо назад… Голос мне изменил… Он ушел, оставив меня в состоянии, которое я не умею тебе изобразить… Я забыла сказать, что он отказался сообщить тебе содержание письма, не желая более пользоваться посредником в сношении со мной»…

Из письма Н. Д. Щербатовой брату, 8 марта 1819 г.

В известном смысле можно сказать, что это была уже не развязка, а эпилог. Якушкин впал в экстремальное состояние. Он заболел, болезнь была тяжкой, вроде бы, кажется, вновь вспыхнула какая-то «лихорадка», которую он получил еще в походах. Вместе с тем, как видим, у него возникали мысли о самоубийстве. В одном из писем он говорит о намерении отбыть в Америку – «ничего нет ни ужасного, ни чрезвычайного в этом проекте: тысячи и тысячи людей предпринимают это путешествие, одни, чтоб избежать скуки, другие может быть, чтобы быть полезными, сражаясь за независимость народа, который кажется достойным свободы». Речь шла о Южной Америке и участии в борьбе против испанского господства там. Были у Якушкина и иные, не менее экстравагантные порывы. Правда, прежде всего он вроде бы собирается решить свой «крестьянский вопрос», то есть освободить от крепостной зависимости своих крестьян. Предприятие, как помним, завершается неудачей. И не только, естественно, потому, что Якушкину чинились всякого рода препятствия со стороны «властей», как при упоминании об этом характерном эпизоде постоянно говорится в соответствующих работах, посвященных декабризму, но и по явному несовершенству самого плана, самой идеи Якушкина освобождения крестьян без земли. Эмоциональный порыв в этом случае у Якушкина, пожалуй, превозмог его политико-экономические потенции. Впрочем, подобного же рода проекты пытались в ту пору осуществить и иные деятели декабристского круга. С объективной точки зрения все это было своеобразными экспериментами, своеобразным моделированием на подходах к серьезной постановке самого важного и самого мучительного для декабристского движения вопроса о «рабстве». Но для Якушкина осуществление его проекта решения «крестьянского вопроса» имело еще и особый внутренний смысл. «Когда же это кончится, – пишет он по поводу осуществления своего проекта в одном из писем, – я буду считать себя свободным или, по крайней мере, рассчитавшимся с своею совестью». И тогда… Что «тогда» – не очень-то все-таки ясно. Прежде всего потому, что к тому времени Якушкин уже успел «хлопнуть дверью», покидая то совещание его друзей-декабристов, на котором был отвергнут его вызов на цареубийство. План самого акта цареубийства, предложенный Якушкиным, был достаточно вроде бы прост, но очень характерен.

«…Александр Муравьев сказал, что для отвращения бедствий, угрожающих России, необходимо прекратить царствование императора Александра и что он предлагает бросить между нами жребий, чтобы узнать, кому достанется нанесть удар царю. На это я ему отвечал, что они опоздали, что я решился без всякого жребия принести себя в жертву и никому не уступлю этой чести… Фонвизин подошел ко мне и просил меня успокоиться, уверяя, что я в лихорадочном состоянии и не должен в таком расположении духа брать на себя обет, который завтра же покажется мне безрассудным. С своей стороны я уверял Фонвизина, что я совершенно спокоен, в доказательство чего предложил ему сыграть в шахматы и обыграл его…»

И. Д. Якушкин. Записки

Уже и тут много примечательных деталей. Я не говорю о том приеме, которым Якушкин предложил Фонвизину сразу решить вопрос, до какой же все-таки степени он, Якушкин, спокоен. Естественно, Фонвизин со своей стороны не оплошал и тут же, проиграв Якушкину, успокоил того вполне относительно своих подозрений по поводу состояния Якушкина. Характерно и беспокойство Фонвизина, который, как помним, был вполне осведомлен во всех «сердечных тайнах» Якушкина и даже принимал некоторое участие в них. Характерно еще и твердое заявление Фонвизина, что важные политические решения нельзя принимать в «таком состоянии духа», в котором находился тогда Якушкин, то есть нельзя принимать их в состоянии экзальтации, лихорадочного порыва, отчаяния. Это соображение Фонвизина объективно имело не только частный и личный характер, но и выдавало собственную его нравственно-психологическую установку в делах Общества. Но, пожалуй, самое главное здесь для нас не все это, а вопрос о том, когда же это, собственно, Якушкин успел созреть для принятия столь радикального решения; ведь несколько фантастическое известие о некоторых намерениях царя, которое столь взбудоражило действительно декабристов-северян тем, конечно, прежде всего, что вроде бы свидетельствовало о стремлении императора перехватить у них политическую инициативу в решении судеб империи, было получено только что? Откуда возникла эта внутренняя подготовленность Якушкина к самым крайним решениям самыми «крайними» средствами, откуда, иными словами, взялся весь этот взрыв экстремизма у такого человека? Версия следствия известна, она в значительной степени подтверждается свидетельствами иных товарищей Якушкина по Обществу. Но тут, конечно, очень важно внимательно вслушаться в то, что говорит по этому поводу сам Якушкин в своих «Записках», оглядываясь на весь этот инцидент уже в определенной социально-исторической ретроспекции.

«Совещание прекратилось, и я с Фонвизиным уехал домой. Почти целую ночь он не дал мне спать, беспрестанно уговаривая меня отложить безрассудное мое предприятие, и со слезами на глазах говорил мне, что он не может представить без ужаса ту минуту, когда меня выведут на эшафот. Я уверял, что не доставлю такого ужасного для него зрелища. Я решился по прибытии императора Александра отправиться с двумя пистолетами к Успенскому собору и, когда царь пойдет во дворец, из одного пистолета выстрелить в него, из другого – в себя. В таком поступке я видел не убийство, а только поединок на смерть обоих…»

И. Д. Якушкин. Там же

…Меланхолический Якушкин,

Казалось, молча обнажал

Цареубийственный кинжал.

А. С. Пушкин. Евгений Онегин

С этими пушкинскими строками имя Якушкина становится нам и известно. Поэт рифмует свое имя с именем Якушкина – имя Якушкина оказывается едва ли не первым из всех декабристских имен, которые мы узнаем в своей жизни. Словосочетание «меланхолический Якушкин» остается в нашем сознании навсегда. Эта оценка тогдашнего состояния духа Якушкина неприметно для нас распространяется в нашем представлении на образ и характер человека вообще. Какой Якушкин? Меланхолический. Якушкин был «меланхоликом». А что это значит сейчас для нас, что это определение говорит нам сейчас? Дело даже не в том, что само слово «меланхолический» в рукописи Пушкина читается лишь предположительно, дело в том, что сейчас лишь до известной степени предположительно можем восстановить тот реальный, конкретный смысл, который это слово имело во времена Пушкина и Якушкина. А слово это было непростым. Оно вообще очень непростое слово. Как бы закрепленное Пушкиным за Якушкиным в роли постоянного эпитета, оно не могло быть случайным. Не только потому, что у Пушкина вообще нет «случайных слов», а потому, что Пушкин ведь знал Якушкина. И потому мимо этого слова, говоря о Якушкине, пройти вообще нельзя. Но сказано оно было Пушкиным применительно к тому именно Якушкину, каким Якушкин был или, по мнению поэта, должен был быть в момент «злоумышления на цареубийство», в том душевном состоянии, которое так встревожило Фонвизина.

Современная психология понятия «меланхоличность», «меланхолик» связывает с представлением о типе такого темперамента, при котором повышенная чувствительность и душевная ранимость («сензитивность») сочетаются с внешней заторможенностью проявления чувств. А «сензитивность» – это уже прямо, как пишут в соответствующих изданиях, «см. комплекс неполноценности», способ преодоления которого и определяет, как полагают современные психологи, «стиль жизни» данного человека.

Наверное, изложение еще надо было бы перевести на язык той «социально-исторической психологии», которой нет как специальной научной дисциплины, но которая несомненно существует в неопознанном, так сказать, состоянии во всех литературных произведениях «на исторические темы». Но, во всяком случае, уже понятно, что смысл, который вкладывали современники Пушкина в слово «меланхолия», «меланхолический», не вполне совпадает с тем, который вкладываем в это слово мы. Это ясно. И тут надо будет еще нечто прояснить. Но вот – о понятии и термине, которых не знали ни Якушкин, ни его современники, несомненно, зная само явление как таковое. Ведь «комплекс неполноценности» – понятие, которое можно и, видимо, должно толковать и как «отражение» личностью отчужденности ее от окружающего мира, как бы нависающего над ней и давящего ее самим фактом своей непреложности. И тут означенное понятие выявляет всю свою обратимость. А как, в самом деле, будет выглядеть этот самый «комплекс» и связанный с ним «синдром меланхолии» в том случае, когда с точки зрения определенной социально-исторической перспективы не личность, а условия, ее окружающие, оказываются несостоятельны в своих «претензиях»? Не обратится ли в подобном случае означенный «комплекс» в свидетельство «неполноценности» самих условий, окружающих личность и притязающих на некий диктат по отношению к ней и какому бы то ни было ее суверенитету? Кто и что в такой ситуации окажется «неполноценным»? И выражением какой именно реальной ситуации в данном случае окажется «меланхоличность» субъекта? Тут «бабушка еще надвое сказала».

В «документе» по «делу» Якушкина говорится о том (в некое словно бы даже смягчение его вины), что экстремистские «умышления» его имели сугубо личностные, интимные причины. Да и некоторые товарищи Якушкина по «несчастью» активно, как помним, поддерживали эту версию, стараясь переложить вину за «умышления» и состояние, в котором находился в ту пору Якушкин, на особого рода обстоятельства его личной жизни. Но если «комплексом неполноценности» страдало окружавшее Якушкина общество, а не Якушкин, то дело оборачивается по-иному и вся ситуация представляется в ином совершенно свете.

Я не буду говорить здесь о том известном обстоятельстве, что, скажем, сам Александр I к концу своего царствования и во всяком случае в ту пору, когда у декабристов стали возникать «умышления» на его «устранение», был с очевидностью социально-психологически невменяем. Его страх перед окружающим миром не был лишь только следствием сделавшегося ему известным заговора, страхом за свою лишь жизнь; хотя и одного этого обстоятельства было бы достаточно для объяснения дикого поведения царя, «вдруг» впавшего в мистицизм, в какое-то даже мистическое иступление, искавшего, можно сказать, какого-то своеобразного «политического убежища» в «своей» собственной стране, обрывая все связи с окружающим миром и вырубая леса для сооружения «персональных дорог», проходивших бы в стороне от населенных пунктов, избегавшего протокольных церемоний и т. п. Тут дело обстояло и шире и глубже с точки зрения социально-психологической. Создалась вообще достаточно парадоксальная ситуация, при которой сам царь, умалчивая о заговоре, о котором был уже осведомлен, оказался, таким образом, в известном смысле и сам соучастником заговора против себя и того порядка вещей в стране, который он насаждал и поддерживал. Самому Александру вполне можно было бы в этом случае предъявить то обвинение в «недонесении», которое стало общим местом во время следствия над декабристами и которое Николай считал достаточно веским для весьма суровых приговоров. Вот где, вот у кого, без сомнения, был «комплекс неполноценности», вот кто в первую очередь страдал им – сам Александр. И в этом случае слово неполноценность уже не приходится брать в кавычки, потому что оно достаточно адекватно отражает социально-психологическую неспособность этого царя осуществить на деле то, что он прокламировал вначале, к чему сам же тогда призывал, неспособность его «свести концы с концами»; отражает, в конечном счете, социально-историческую неполноценность всего режима, от которого начали вдруг отваливаться всякие потемкинские фасады «времен Екатерины», открывая социальное двуличие системы и весь механизм того принуждения к гражданскому лицемерию, который скрывался за всеми посулами и либеральными жестами царя. Николай сразу же отбросил ненужную маскарадную маску Александра. Прямое функциональное назначение, служебную роль своих собственных масок он уже почти не скрывал. Его «знаменитое» лицедейство на следствии по делу декабристов было своего рода «приемом обнажения приема» и тем, быть может, и производило действие. «Понятия чести» были прямо объявлены казенной собственностью и изъяты из сферы личного применения и истолкования.

«… – Были вы в обществе? Как оно составилось? Кто участвовал? Что хотели?

Как я ни старался отвечать уклончиво и осторожно, но не мог не выразить, что желали лучшего порядка в управлении, освобождения крестьян и пр. Государь снова начал спрашивать:

– Были вы 12 декабря у Оболенского? Говорите правду, правительству все известно.

– Был…

– Если вы знали, что есть такое общество, отчего вы не донесли?

– Как было доносить… тяжело, нечестно доносить на своих товарищей.

На эти слова государь страшно вспылил.

– Вы не имеете понятия о чести! – крикнул он так грозно, что я невольно вздрогнул. – Знаете ли вы, что заслуживаете?

– Смерть, государь.

– Вы думаете, что вас расстреляют, что вы будете интересны, нет – я вас в крепости сгною!»

Рассказ И. А. Анненкова о 14 декабря

Вот это уже ясный разговор, «мужской», как говорится. И все тут органично, все «правильно», никакой межеумочности, никакого александровского раздвоения… Как будто Петр Великий допрашивает какого-то там боярина перед дыбой… Маска Петра вообще, казалось, начала прирастать к Николаю, который вроде бы хотел и на самом деле быть «грозен, но справедлив». Потом он еще уронит эту маску, ее сдует с его лица «ветром истории», и под ней окажется даже и не лицо вовсе, а какие-то тряпки, под которыми, как под мешками, накинутыми на головы приговоренных этим человеком когда-то к повешению, неудачливые бальзаминаторы скроют от «публики» судорогу последнего «момента истины» Николая «Незабвенного». И над Зимним взовьется наконец флаг капитуляции, только не белый, а черный…