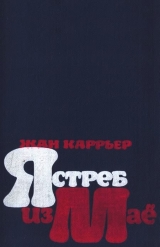

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)

Тело нашли лишь на третий день. Кто мог бы предположить, что он, умирая, заберется на эдакую вышину, так далеко от своего дома, так далеко ото всех? На него там наткнулись почти случайно.

Стояла жара: тело, пролежавшее на солнцепеке целых три дня, чудовищно воняло.

Принесли его на носилках, укутав голову мешком.

Кортеж остановился перед дверью; увидев мешок, Мари вопросительно посмотрела на отца.

– Вороны, – ответил он вполголоса. – Пусть все остаются на кухне. Ей нельзя его видеть.

Люди, ожидавшие у порога, юркнули в дом.

Чтобы поднять труп в спальню, надо было пронести его через кухню. Когда мать, сидевшая в кресле, где ее удерживали две женщины, услышала шарканье ног мужчин, с усилием поднимавших эту тяжкую ношу по лестнице, она попыталась встать; вокруг нее произошла настоящая свалка. «Держите его, держите», – кричал один из запыхавшихся носильщиков: лестница была настолько крутая, что тело сползало с носилок вниз. Упал стул; среди всей этой сумятицы, тяжелого дыханья, шарканья ног, трения носилок о перила, падение стула показалось чудовищным. Можно было подумать, что происходит схватка с мертвецом, а то так и с самой смертью. В этой молчаливой борьбе было что-то зловещее, потрясшее всех присутствующих.

По комнате распространился запах гвоздичного масла; одной из женщин взбрело на ум бороться со смрадом, полив пол духами, аромат их еще усилил запах тления, который стал непереносим и усугубил нагромождение всех этих ужасов. Сочетание аромата мертвых цветов с вонью разлагающейся плоти было настолько омерзительно, что одна из присутствовавших молодых женщин в припадке рвоты выскочила во двор; побледневший Жозеф, которого тоже мутило, последовал за ней. Всего больше он опасался, что его могут заставить взглянуть в последний раз на отца. Кто-то прошептал: «При такой жарище хоронить надо немедленно». Зажав голову руками, Жозеф присел на скамейку во дворе; он был потрясен отталкивающим зрелищем смерти, перед которой реальность жизни представлялась временной, едва ощутимой; за какие-нибудь несколько секунд он во всем изверился. Со страхом рассматривал он свои руки: так вот, оказывается, какова она, смерть: легкая потеря равновесия и вот уже живое тело подвластно иным законам, чем правившие им дотоле; все связи разорваны, родственные черты уже не притягивают, а отталкивают от останков человека тех, кто его любил. Непонятная стремительность, близость совершенно непонятной опасности, битва с невидимым и сверхмощным врагом, а эта вонь, она властно заявляла о своем чудовищном владычестве, настораживала даже сквозь отвращение – стоит, казалось, напрячь внимание, и различишь внутри трупа не только отталкивающий физико-химический распад, но и коренную торжественную метаморфозу, какое-то неясное, но извечное отстранение от жизни.

Пока на втором этаже продолжалась молчаливая схватка, сотрясавшая одну балку за другой, мать, закрыв лицо руками, раскачивалась вперед-назад в каком-то ужасающем самоубаюкивании; как будто от этого движения горе уменьшалось; раскачиваясь, она изгоняла из сознания некоторые картины; поддавшись беспощадной жестокости этих картин, которые ей представились с такой силой и отчетливостью, как если бы беспощадная интуиция помогла ей увидеть воочию то, что пытались от нее скрыть, она вдруг застыла; ужас пересилил ее горе и даже как бы изменил его характер, превратив усопшего в непреодолимо отталкивающий предмет; произошла какая-то жестокая подмена, с которой ум отказывался примириться; там заворачивают в простыню и укладывают на кровать нечто зловещее, смрадное – обезображенный труп, несомненно, уже кишмя кишащий червями; ум отказывался это осознать, забвение еще не примирило со случившимся, и сейчас Враг покинул свой обычный вертеп и нагло обосновался в доме живых людей, выставив на всеобщее обозрение самые непристойные свои свойства.

Последовали звериные вопли, прерываемые лишь короткими фразами, произносимыми скороговоркой, в которых практическая сметка хозяйки дома брала верх: «закройте окна спальни от мух, кофе – в глубине шкафа слева, на него надо надеть его старый черный костюм, животные не кормлены со вчерашнего дня…» и так далее – этот контрапункт низводил на некий пародийный уровень ее вдовий плач, превращая его при всем драматизме ситуации в почти профессионально обязательные причитания.

– Если она не прекратит своих воплей, со мной случится истерика, – предупредила одна из женщин.

Тут она вышла во двор, где расплакалась, зажимая себе уши руками: она не была уроженкой этой местности.

Только к ночи появился доктор, чтобы дать разрешение на захоронение.

– Невеселая вам предстоит работка, – сказал доктору Деспек, провожая его в спальню; уже в коридоре вонь стояла непереносимая.

– Почему его понесло на самую вершину? Не мог, что ли, он умереть, как все люди, в своей постели?

Заткнув нос платком, доктор подошел к кровати. За всю жизнь ему еще не привелось видеть подобного: зрелище было тягостным.

– Омерзительно, – пробормотал он вполголоса; за отвращением сквозило презрение; а за презрением ужасающее равнодушие: в какую-нибудь десятую долю секунды три ступени сознания.

Не считая ран, испещривших лицо (но которые сами по себе не могли явиться причиной смерти), тело не носило никаких следов насилия; к тому же все рапы были нанесены уже посмертно. Однако у ноздрей доктор обнаружил следы крови. «Самопроизвольное кровотечение из носа, но недостаточно обильное для спасения жизни, – констатировал доктор, – кровоизлияние в мозг. Вероятная причина – повышенное кровяное давление (к тому же он питался одними каштанами), а мог быть и аневризм: апоплексическому шоку, возможно, предшествовали затемнение сознания, потеря ориентации, мгновенное выпадение памяти, а то так и бредовое состояние, паралич, прекращение сердечной деятельности… Он, вероятно, потерял голову и преспокойно отправился умирать на самую высокую ветку древа своей жизни».

Доктор обильно полил труп, кровать и пол комнаты формалином, затем он спустился вниз вымыть руки и выпил стаканчик водки. Все смотрели на него с некоторым страхом. Он отозвал в сторону Деспека и Абеля Рейлана.

– Не следовало вносить его в спальню. Но что сделано, то сделано; потом надо будет все продезинфицировать и сжечь тюфяк. Пусть никто не входит в спальню до похорон; я постараюсь оформить их на завтра. – И, повернувшись к Жозефу, добавил: – Ты идешь со мной, эту ночь будешь спать у нас.

Тот не заставил себя просить; каждую минуту он ожидал, что изуродованный труп отца поднимется и под этим ужасающим трупом заскрипят ступени лестницы. Он воображал устрашающее преследование. Провести ночь под одной крышей с этим ужасным предметом, распростертым там, наверху, на постели, было выше его сил.

Во Флораке, у доктора, в кокетливо обставленной незнакомой комнате, он мгновенно уснул и спал без сновидений; лучше-то он не спал за всю свою жизнь – так подействовали на него волнения, усталость и перемена обстановки. На окнах висели розовые занавески, похожие на принаряженных девочек. Как далека отсюда, от этих книг, ковров, гравюр, порядка, чистоты и розовых девочек, смерть. Семья – это смерть.

Похороны были назначены на после полудня; они пустились в путь утром. Все еще стояла прекрасная, теплая погода, необычная для этого времени года. Доктор был вынужден останавливаться через каждые десять метров, поджидая Жозефа, который жалобно ковылял по камням; время от времени доктор терял терпение: «Вперед, вперед, поторапливайся!» – и двигался дальше, проклиная жару, солнце и медицину; он весь вспотел; мысль о том, что еще будет вершиться над трупом, до последней степени выводила доктора из себя.

Сидя в том подобии грота, какой представляла из себя кухня, несколько человек молча пили кофе вместе с хозяйкой дома, для которой смерть мужа уже являлась теперь свершившимся фактом. При входе своего младшенького она простерла к нему руки и, закрыв глаза, обняла, прижала к себе. «Самое тяжелое уже позади, – подумал доктор, – вот и главное заинтересованное лицо не может больше плакать – ей предстоит осмыслить свое существование в новом свете; смерть подобна тем катаклизмам, которые оживляют потускневшие краски вселенной, сообщая всему своего рода молодость. Никому не устоять против этого странного феномена». Его раздражали эти «приличествующие случаю» объятия, претила их театральность. Что касается вони, то с помощью формалина, а также тмина, который время от времени бросала в огонь какая-то добрая женщина, не так уж, бог ты мой, эта вонь непереносима; и все же надо быть начисто лишенным воображения, как все эти женщины, чтобы не различать за фармацевтическим запахом формалина и более неопределенным – тмина жуткую вонь разлагающейся крупной дичины, которая на все накладывала свой отпечаток.

Но самое тягостное еще ждало впереди: до сих пор не доставлен гроб, изготовление которого было поручено старику столяру из Сен-Жюльена; тот должен привезти гроб на тележке. «Может, и он сыграл в ящик», – подумал доктор, и эта, пусть и дурного тона, шутка несколько подняла его настроение. Он взглянул на часы:

– Уже одиннадцать, – процедил он сквозь зубы, – надо, пожалуй, пойти на разведку.

Ему не хотелось оставаться дольше в обществе этих одетых в черное молчаливых женщин, которые пили кофе, поджидая гроб с обезоруживающим спокойствием, хотя над их головами «дорогой усопший» был на пути к полнейшему распаду; доктор подумал, что и свой собственный гроб они поджидали бы столь же спокойно. Это спокойствие, как, впрочем, и весь похоронный народный обряд, казалось доктору весьма подозрительным и весьма тревожным, быть может, куда более выразительным, чем самый изощренный бунт разума против загадки смерти. («Возьмем, например, возмущение…» Вряд ли оно потянет против мирного, плотского приятия, которое угадывается под скорбью этих простых существ и которое знаменует подспудное обручение со смертью, не имеющее ничего общего ни с культурой, ни со всеми претензиями христианства.)

Доктор вышел и направился к кладбищу, откуда раздавался стук заступа. Этот мерный, обыденный звук не нарушал тишины, лишь прибавляя к ней ни с чем не сравнимый покой огородных работ крестьянского утра – на слух он совсем не вязался со скорбными приготовлениями.

Приготовления к погребению были в общем уже закончены: Абель, еще утром, по холодку, выкопал яму, в которой стоял теперь скрытый по пояс, и, как всякий уважающий свой труд человек, тщательно выравнивал дно. Он относился к этой работе как к чему-то привычному, словно бы сажал овощи или строил дом. Бутылка шипучки, врытая в землю на уровне его головы, придавала всей картине несколько условное театральное благодушие; лишь одежда производила странное впечатление – ввиду предстоящей церемонии он приоделся. На нем были черные ботинки со шнуровкой, черные брюки (слишком узкие и короткие, оставлявшие лодыжки неприкрытыми), белая рубашка с отложным воротом и, разумеется, черный галстук; он засучил рукава рубашки (которая насквозь пропотела и прилипла к спине), а куртку от костюма повесил на кладбищенскую калитку. Походил он одновременно на новобрачного и на палача. Хотя из-за усиков мексиканского бандита напоминал и приговоренного к смерти, которого из садизма самого заставили рыть себе могилу.

Сейчас он был занят отделкой: места для его отца среди старинных могил оставалось так мало, что заступ часто натыкался то на череп, то на кости; тогда он останавливался, собирал останки своих предков и складывал их в одну кучу в уголке свежей могилы. Заметив доктора, он отложил заступ и своими ручищами грузчика скрутил цигарку; подобие улыбки обнажило его кровоточащие старческие десны.

– Видите, в компании ему будет веселее, – сказал он, подмигнув и показав подбородком на собранные им кости.

Доктор ничего не ответил, удовольствовавшись, как бы в знак согласия, покачиванием головы: что тут можно еще прибавить, когда и без того все очевидно. Он впервые заметил, что Абель слегка заикается: начало каждой фразы давалось ему с трудом, а дальше он выпаливал все одним духом, с какой-то внезапной, почти злобной стремительностью (возможно, он и впрямь постоянно озлоблен – хотелось бы знать, на кого и на что, в особенности, если он и сам не отдает себе в этом отчета).

– Хватит на сегодня земляных работ, – сказал доктор, – надо взять за загривок этого столяра. Если хочешь, пойдем вместе.

Столяра они встретили на полпути; впрягшись в тележку, к которой был привязан гроб, он совершенно изнемог на подъеме.

– Хорошо сделали, что встретили, – сказал он, – я уж изверился, что когда-нибудь доберусь; сами посудите: чистый дуб – остатки от одной спальни.

Он с нежностью погладил гроб.

– В последний раз я смастерил такой гроб для мясника из Веброна: великана, обжоры, ненасытного поглотителя пива.

– Я вас понял, – лукаво сказал доктор.

– Я заранее снял с него мерку, но когда закрывали гроб крышкой, мертвец оттолкнул ее своими плечищами и животом; за ночь его еще разнесло.

– Вспучило, – уточнил доктор.

– Если вам так угодно – вспучило. Чтобы закрыть гроб, пришлось всей семье мне в помощь (я-то сам чересчур легок) усесться на крышку, как делают, закрывая чемодан.

– То-то веселое было зрелище, – негромко заметил доктор.

– Ну с нашим стариком хлопот у тебя не будет, – сказал Абель, – от него мало чего осталось для твоего ящика.

Он встал впереди, взялся за ручки тележки, и процессия двинулась.

– С тех пор я всегда накидываю в ширину, – сказал столяр, – в особенности летом (он сопроводил «лето» округлым жестом возле живота, словно бы изображая обжору или беременную женщину). – Таким образом я избегаю неприятностей.

– Великолепная предосторожность, – похвалил доктор со вздохом, вытирая себе лоб.

Послышалось карканье воронов; он поднял глаза и увидел, как они кружили в вышине над скалами. Небо было ярко-голубое; утесы, леса, осыпи – все было залито ярким светом, даже склоны, покрытые порыжевшей травой, сверкали, точно кремень. Доктор с самого утра чувствовал себя не в своей тарелке. А тут он совсем отключился от происходящего: усталость, наверное, или недосып. Он едва прислушивался к мрачным разглагольствованиям неунимавшегося столяра (тот рассказывал с профессиональным смаком. Тем более, что гробы приносили ему куда большую выгоду, чем изготовление дверей и окон). Решительно все представлялось доктору какой-то абстракцией; реальным оставался лишь полет воронов, утопавших в голубом сверкании этого совсем летнего дня. Тут случилось вскоре происшествие: из-за узости тропинки на крутом повороте, заросшем папоротником, тележка опрокинулась вместе со своим грузом, и Абелю со стариком пришлось спуститься за гробом, помогая себе отборнейшей руганью; на доктора это необычное зрелище произвело впечатление чего-то ирреального (тут он не мог не вспомнить Бодлера); гроб, словно тобогган, с неслыханной скоростью мрачно катился вниз, подминая папоротники, пока с глухим стуком не натолкнулся на ствол бука, который содрогнулся всеми своими ветвями. Гробовщик пришел в совершеннейшее отчаяние от урона, причиненного его творению, в особенности крышке, треснувшей во всю длину; он печально кружил вокруг, изучая следы от ударов, царапины на боковых досках с выражением такого острого страдания, как если бы дело шло о повреждениях его собственной кожи. «Тридцатилетний дуб! Сушился пять лет! Вот незадача!» Всего больше его огорчала трещина на крышке; казалось, трещина пришлась на самое чувствительное для столяра место. Он заговорил даже о необходимости вернуться в Сен-Жюльен и смастерить новую «за ту же цену». На что Абель зарычал: «В следующий раз обойдемся вообще без гроба…»

«…Пастор появился (однако, черт побери, как его звали? Что-то вроде мосье Бартелеми, ну, разве такое имя не шикарно для пастора?)… появился к часу дня; на пороге он закрыл зонтик, в тени которого совершил подъем. Когда он раздвинул занавеску от мух, все отчетливо расслышали потрескивание насекомых, которых солнце как бы поджаривало в кипящем масле. Он сделал извиняющийся жест, указав на зонтик, и вполголоса сказал доктору и двум-трем посторонним семье людям: „Право же, в долине Иосафата не было столь тягостно! Что за непереносимая жара…“

Завидев господина пастора, мать вновь начала плакать: со вчерашнего дня у нее не было новых посетителей, и она как бы успела свыкнуться со своим горем; но прибытие пастора возвратило ее назад на несколько недель, а то так и месяцев, и все вновь было так, как если бы ее муж умер именно в это мгновение. Надо бы нашим любимым умирать в присутствии всех тех, кого мы знаем, чтобы нам не пришлось всякий раз страдать заново при встрече с людьми, которые были с ними знакомы, но с которыми мы еще не виделись со дня смерти. „Мосье пастор, мосье пастор! О! Мосье пастор!“ – „Бог ниспослал вам, мадам, тяжкое испытание…“ Она несколько смешалась от этого педантичного, пустого голоса и, когда пастор склонился над ней, почувствовала, вероятно, запах мяты или пальмового сока, увидела его скрещенные руки с ухоженными, блестящими ногтями, ее смутило такое шикарное милосердие, которое было выражено слащавым, искусственным тоном, поблескиванием очков, ногтей, безукоризненных зубов, начищенных ботинок и даже лба, усеянного неприметными капельками пота; пастор иногда распрямлялся, чтобы окинуть присутствующих взглядом, благосклонность которого мгновенно тускнела, становясь взглядом человека, слегка обескураженного крутым подъемом, длившимся три четверти часа, под раскаленным солнцем, а также, конечно, ударившим ему в нос прогорклым запахом лака, который распространял разогретый солнцем, свежеотполированный гроб, – этот запах, как отметил доктор, странно совпадал с чудовищной вонью, сконцентрированной там, наверху, за дверями спальни».

«…Дочь Деспека (о котором он знал, что тот вот-вот скончается от цирроза, если не бросит пить) достала стаканы и перед тем, как поставить на стол, остервенело вытерла их; эта маленькая, подвижная, как муравей, чернявая женщина расхаживала по дому, как по своему собственному. Пока муравьиха наливала в стаканы смесь из воды и холодного кофе, мосье Бартелеми продолжал расточать вдове метафизические утешения все тем же сладким, шепчущим голосом, словно бы рассказывая ей непристойности пли стыдясь громко произносить при всех некоторые слова. Большинство людей всегда кажутся смущенными, когда им толкуют о царствии божием; им хватает и земных гнусностей, чтобы еще вдаваться в более или менее зыбкие рассуждения о воздаянии или возмездии, которые якобы их ожидают по ту сторону могилы. Вот, очевидно, почему божьи министры избегают распускать слюни в местах, специально для этого не предназначенных, и где они рискуют, неся свой несусветный вздор, быть осмеянными, а то так даже и линчеванными».

«…Потом наступило довольно длительное молчание, сквозь которое постепенно, как глаз, привыкающий к темноте, ухо вновь стало улавливать концерт насекомых, несколько приглушенный занавеской от мух. Никто не двигался. Можно было об заклад побиться, что эти люди дожидаются чего-то или кого-то; во всяком случае, не было никакой видимой причины, чтобы сидеть вот так, не двигаясь и не разговаривая, пристально глядя в пол или в пространство. Несомненно, это был их способ в последний раз попрощаться с усопшим, вызвать в памяти воспоминания о нем, инстинктивно посвятив этому минуты молчания. Неподвижность и молчание были так впечатляющи, что сам мосье Бартелеми не осмеливался больше ни рукой шевельнуть, ни слова сказать, как будто присутствие мертвеца, сделавшееся столь ощутимым из-за этого необычайного молчания, моментально уничтожило духовный авторитет пастора. Он держал Библию в руках, скрещенных на уровне живота, но, как и все, смотрел в землю. Наконец Деспек медленно поднялся, и все поняли, по его устрашающе вытянувшемуся лицу, что момент наступил. Поднялись один за другим и все остальные, а мосье Бартелеми, который, казалось, внезапно опять осознал свою значимость, положил обе руки на плечи вдове, как бы стремясь магнетически передать ей веру в высшую благодать, которая исходила от всей его особы, от его безукоризненной одежды, блеска очков, отутюженных складок на брюках и даже пота, как-то особенно деликатно оросившего его лоб. „Одно лишь страдание способно придать смысл нашей жизни, ибо даже счастью этого не дано…“ Абель Рейлан и столяр из Сен-Жюльена, сопровождаемые Деспеком, вышли; доктор, сам не зная почему, тоже присоединился к ним. „Ваша помощь пригодится“, – сказал ему, поднимаясь по лестнице, гробовщик, которому перекинутая через плечо сумка с инструментами придавала обыденный вид слесаря, вызванного исправить водопровод; на самом пороге спальни доктора посетило некое озарение. Он спросил себя, не заключено ли в этой неумолимой действительности, в этом трупе, разлагающемся в фармацевтическом, влажном смраде, куда больше смысла, чем во всех тщетных умствованиях, которые вызваны отказом смириться с безжалостно очевидной, но нестерпимой реальностью. „Пройти по этому пути до конца“, – сказал он себе, но тотчас же все затмилось, и он осознал, до какой степени тщетны усилия разума, неизменно толкающие мысль в старую избитую колею».

…Гробовщик во что бы то ни стало хотел заштуковать трещину крышки – тут была затронута его профессиональная честь и еще боязнь «обидеть покойника». Ничего не поделаешь, чтобы дать возможность старику приняться за дело, пришлось приоткрыть ставни и хоть немного осветить комнату; но если от этого кое-что выиграли в отношении вони, которую слегка развеяло сквозняком, то зато обнаружились вещи, которые лучше бы было вовсе не видеть: несмотря на то, что покойник был завернут в простыню, матрас и валик испещрили коричневые пятна, что стало заметно, вернее, угадывалось на свету (ведь, кроме этого, вообще ничего не было видно); и, глядя на запеленутое тело, «раздувшееся от важности», как все трупы, которым зловонное внутреннее сгорание придает на время царственную напыщенность, невозможно было унять дикий разгул воображения. Когда крышка была починена, на два стула, придвинутые к кровати, поставили гроб, чтобы, потянув за простыню, сразу перевалить в него труп. Требование гигиены. О переодевании, на котором настаивала вдова, и речи быть не могло – разложение, частично приостановленное формалином, зашло слишком далеко. Тело влажно шлепнулось в гроб. Именно в этот момент открылась дверь кухни и лестничная клетка огласилась шумными пререканиями: отчетливее всего выделялся голос пастора, неузнаваемо визгливый, почти по-женски высокий, явно противоречивший его профессиональному хладнокровию, священнической безупречности и очкам в золотой оправе, сверкание которых служило как бы символом его непогрешимости. «Мадам Рейлан, прошу вас! Нельзя этого делать, мадам Рейлан! Мадам Рейлан, это – неразумно… вы мне обещали…» Видимо, чтобы помешать ей пройти, он раскинул руки крестом, преграждая вход в коридор и пытаясь урезонить ее испуганным кудахтаньем, выдававшим в этом вершителе Славы и Всемогущества Божьего слабонервное трепыхание старой девы, подверженной обморокам. Во всяком случае, на вдову его кривлянье не подействовало, и она очень быстро справилась с распростертыми руками мосье Бартелеми (а у того во время этой стычки упали на пол очки); она во что бы то ни стало хотела присутствовать при положении во гроб, и ничто в мире не отклонило бы ее от этой навязчивой мысли. Ведь не проходит даром, когда живешь бок о бок с кем-то треть века; даже если и не все шло гладко, что-то да остается. Те, что находились наверху, не могли не понять происходящего и поторопились закрыть гроб, но, проникнув в комнату, вдова, черная и столь согбенная, как если бы в довершение тридцати лет каторжных работ эти горестные три дня и три ночи одним махом скрючили ее, потребовала поднять крышку и дать ей взглянуть в последний раз на того, кто так долго делил с ней невзгоды жизни. Само собой разумеется, этого происшествия и его последствий можно было бы избегнуть, если старый маньяк не задержал бы заколачивание гроба, желая замазать щель из боязни, что она произведет дурное впечатление на его возможных заказчиков. Семь или восемь человек, ожидавших на кухне, в свою очередь, тоже поднялись вслед за мосье Бартелеми, а позади него, за порогом комнаты, белый как полотно и почти мертвый от страха, стоял молодой хромоножка. Наступило немое молчание, как недавно – внизу, а снаружи – оглушительный концерт насекомых: миллионы обладателей надкрылий возвещали мрачное жертвоприношение лету (на огромных пространствах, раскаленных, как высокое плато Эфиопии, меченосцы, клещевидные, пилообразные, челюстные, – орудия истребления, беспощадные рыцари, способные сражаться на смерть во славу Минотавра). Мосье Бартелеми, несколько помятый в стычке на лестнице, уязвленный в своем престиже, казался внезапно постаревшим на несколько лет: он протирал очки, и всем были видны его уменьшившиеся близорукие глаза со сморщенными, слегка воспаленными веками. Лишенный эмблемы своего авторитета, он казался обнаженным, поблекшим, уязвимым: устрица без раковины. Наконец доктору удалось взять вдову за руку, уговаривая ее: «Полноте, хватит!» – и он распорядился, чтобы закрыли гроб. Но едва старик взялся за винты, вдова склонилась к нему и сказала на ухо нечто, что его, видимо, потрясло, – он смотрел на нее совершенно обескураженно, а она опять зашептала ему в ухо, тогда он, покачав головой, ответил: «Ладно, попробую» – и стал откручивать винты один за другим; собравшиеся затаили дыхание и недоуменно переглядывались – никто не мог взять в толк, что происходит, и уж не сошла ли вдова с ума. Нет, она всего лишь хотела спасти простыню, и старик подчинился на глазах у потрясенных зрителей: к счастью, предприятие облегчилось тем, что простыня почти целиком вытащилась кверху, когда тело перекладывали в гроб; старику только и понадобилось, приоткрыв крышку, потянуть за край простыни; вдова тотчас же выхватила ее у него из рук, как это делают при внезапном появлении гостя, когда грязное белье валяется на виду; скомкав простыню, она запихала ее под кровать. Мосье Бартелеми вынул носовой платок и незаметно прижал его к нижней части лица; да и другие сделали то же самое. С уверенностью можно утверждать, что только у самых стойких не было рвотных позывов. Доктор, находившийся возле окна, машинально смотрел на скат крыши, сверкавшей под тяжелым послеполуденным солнцем серой сланцевой чешуей; ему вспомнились пустынные улочки всех маленьких поселений, зажатых между высокими горными склонами, где вот уже двадцать лет посещает он своих пациентов, ни разу не встретив среди них ни одного, обуреваемого тем, что доктор называл на своем жаргоне философа-любителя «стремлением к свободе», то есть стойкой волей все отрицать, все подвергать сомнению и не искать этому отрицанию ни духовных, ни метафизических оправданий.

Глядя на этот пустой, раскаленный двор, доктор думал о жалких фермах, пустых и безмолвных, как сейчас вот эта, обо всех обветшалых домах, где жизнь плесневела, как и вода в цистернах, где скука царила одесную смерти, а ошуюю – бессмыслица, ирреальность, к которой он, как ни странно, старея, делался все чувствительней. Завораживающая, смутная ирреальность этих склонов, этих покинутых горных плато, этих доисторических скал, этих безжизненных ланд, которым разве что табуны казачьих лошадей да величавые зарева пожаров могли бы придать предначертанный им смысл. Трагическая ирреальность существования здешних мужчин и женщин, сообщников своей собственной смерти; он воссоздавал в воображении часы их рождения, тяжелого забытья, сексуальные отношения, возникавшие между существами, не умеющими побороть естество, а то и того хуже, во имя продолжения рода, их старость и агонию в этих мрачных, огромных постелях, в глубине темных, сырых, словно погреб, комнат. Скандальная ирреальность современных, лишенных изначального смысла религиозных обрядов, чаще всего сводящихся к едва внятному бормотанью и к неизбежному выражению законного гнева по отношению к торжествующему большинству, преуспевающему в политическом ли, в религиозном ли смысле (демографические исследования это подтверждают). Ирреальность этой местности, непостижимой в своем трагизме и возмущающей мнимыми фольклорными, или лирическими, трогательными качествами, которых здесь и в помине нет, – есть всего лишь тяжкая связь с землей: стоит взглянуть на гнетущие стены, продырявленные отверстиями, столь же узкими, сколь и глубокими, равнодушные к окружающей местности или же давящие на нее этой сторожкой слепотой зданий, словно бы слепленных из африканской глины, испещренных дырами, похожими на ячейки гигантских насекомых, и сам собой напрашивается вывод, что жители здешних гор вряд ли свободнее духом или более способны разобраться в темных загадках мирозданья, чем вот эти извечные насекомые, которые, казалось, готовы сгореть дотла в неистовстве своего стрекотания. И те и другие подчинены одним и тем же жестоким законам, вращаются вокруг того же центра притяжения; иллюзии жестов, слов и одежды – церемонии вроде вот этой – никогда окончательно не скрывали от доктора беспощадного предначертания, таящегося за всем этим и управляющего большими насекомыми с трагическими лицами и одетыми в черное как бы для полного слияния с господствующей в этих горах чернотой; искусственность, доведенная до предела, может еще сойти за истину на Елисейских полях в Париже, или среди небоскребов Нью-Йорка, или даже в тысячелетних католических соборах, несмотря на чудовищные надкрылия жесткокрылых служителей культа; но здесь – именно из-за того, что искусственности и бесцельности отпущено очень уж мало места самою «силой обстоятельств», причины коих легко перечислить: экономические, исторические, климатические, – слепые законы, предписанные вселенной, инертность, бесчувственность, непреодолимая фатальность, давят на жизнь людей куда тяжелее, прямее, чем где бы то ни было, и они определяют поведение людей, подавляя их тишиной, навязывая суровую аскетичность, ярко выраженную даже в этих высоких, словно катафалки, постелях, которые куда легче ассоциируются со смертными муками, чем с любовными ласками. Дыхание смерти ощущается повсюду, не только в такой вот бредовой мистической форме, жестоко замкнутой и подчеркнутой, а потому вполне контролируемой всеми установлениями земных цивилизаций, но и в иной, неясной и смутной форме, напоминающей некую зловредную эманацию, к которой обитатели дома уже потеряли чувствительность; давящее чувство неловкости, которую доктору всегда внушали эти ледяные комнаты, эти мрачные, высеченные в скале кухни, где жизнь скорее истлевала, чем проживалась, эти слепые дворы, окруженные ветхими стенами, за пределом которых взгляд упирался в отвесные склоны, неотвратимые, как судьба, – все это казалось ему порождением чего-то более глубокого и угрожающего, чем просто неудобства, нищета, одиночество.