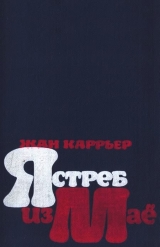

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)

Воспоминания уходили все дальше в прошлое, времена года сменялись все неожиданнее. Было ли Абелю три месяца или три года, ей все равно казалось, что время остановилось, и лишь через восемь лет, почувствовав себя вновь беременной, она отдала себе отчет в том, что эти три года обернулись восемью годами. Но не считая стирок, расширения вен и начавшегося ревматизма, что же случалось с ней за истекшие восемь лет?

Ничего. Во всяком случае, ничего такого, что хоть как-то могло возместить сентиментальные разочарования и облегчить домашние тяготы; у нее ведь не было даже и тех пустяков, что так помогают при упадке духа, ни одной безделушки, из тех, что ласкают взглядом и день-деньской поглаживают, в особенности, когда тяжело на душе: комфорт, безделушки – вот ведь чем умудряются утешаться иные, борясь с вопиющей бессмыслицей существования.

Молчальник оставался молчальником, вода была такой же ледяной; климат – столь же суровым; земля – неурожайной, а кошелек пустым. Покупка обыкновенного ножа – целое событие, обсуждавшееся полгода. Короче – положение отнюдь не улучшалось, а, напротив, скорее ухудшалось, и, главным-то образом, разумеется, потому, что через десять лет куда меньше оснований для надежды, что все изменится, чем по первоначалу. Когда силы ее окончательно иссякали, она укладывалась дня на три в постель и лежала совершенно неподвижно, утверждая, будто у нее «туман в голове».

Запоздалый ребенок родился преждевременно в благословенном 1931 году, в самый разгар февральских снегов и ветров. Он был еще уродливее, чем его брат, и весил всего два с половиной килограмма, что совсем уж не пристало тому, кто наделен признаками мужского пола. Был он рыж, рыхлого телосложения, и его половое развитие долго оставляло желать лучшего. Но не только в этом сказывалась его неполноценность. По-видимому, мать наградила его частицей того тумана, которым была полна ее голова: он подолгу сидел неподвижно, устремив в пространство взгляд больших удивленных глаз; но чаще всего его можно было наблюдать в таком положении: зад кверху, а голова вниз, словно ванька-встанька, у которого по ошибке балласт заложили в голову, а не в ноги. Огромная голова словно бы предвещала ум, и, однако, долгое время опасались, не идиот ли он.

Она назвала его Жозефом-Самюэлем. Жозефом в честь деда по материнской линии, алкоголика из Бессежа, который сыграл в ящик (она съездила на похороны между двумя приступами «тумана в голове», и родовые схватки начались преждевременно из-за вызванного этой поездкой волнения); Самюэлем же потому, что он был гугенотом.

Этот сын стал ее любимцем по многим причинам, из которых три главных следующие: во-первых, старший был, хотя и в ухудшенном виде, копией своего отца, так что подлинной близости между ним и матерью быть не могло, и ее материнские чувства только и ждали, на кого бы излиться. Во-вторых, дети, зачатые к тридцати годам или позже, олицетворяют последнюю вспышку молодости – способность произвести их на свет является неоспоримым ее доказательством; эта молодость весьма относительна и кончается задолго до наступления ранней деревенской старости, да и дети такие обычно рождаются дебилами, чью неполноценность матери еще усугубляют, изливая на них маниакальную нежность, одинаково вредную как матери, так и ребенку. В-третьих, ее теленочек был столь неустойчивого здоровья, что она видела в нем или воображала, что видит, наследие своей собственной хрупкости, попутно надо отметить, хрупкости совершенно железной, коль скоро не сломили ее ни дожди, ни морозы, ни снега, ни ветры, ни свирепые зимы, ни летняя кратковременная тропическая жара, ни ежедневный героический труд – такого не выдержал бы и бык.

На этот раз ребенка принимала у нее тетка со стороны покойного отца, которую она встретила на его похоронах, тетка произвела на нее огромное впечатление своей распорядительностью. «Зачем тебе тратиться на этих производительниц ангелов, – внушала она ей, – со мной ты не затратишь ни гроша». Но, несмотря на двусмысленность этого заверения, она утверждала, что способствовала или помогала способствовать появлению на свет внушительного количества недоносков обоего пола, причем, по ее словам, все они целехоньки, так же, как и их родительницы; однако в ее описании нормальный родовой процесс смахивал то ли на пытки, то ли на ратный подвиг: все стены в крови, тела сведены чудовищными судорогами, нечеловеческие крики, стоны от применения щипцов, кесаревы сечения, родильные горячки, драматические осложнения – ничто не было забыто в ее картинном описании, и тем чудодейственнее возникал финал, без ожидаемых роковых последствий. Она пообещала, однако, что все обойдется благополучно.

После того, как был срочно вызван из Флорака доктор, предписавший переливание крови и интенсивное введение камфоры, роженица вышла из катастрофического состояния. Хотя вышеупомянутый доктор и появился, воздев руки к небу, и отбыл, пожав плечами, зловещая повитуха восстановила-таки свой престиж, прервав у новорожденного недоноска микстурой собственного изготовления неудержимый понос, очевидно, ею самою и вызванный неумеренными дозами неразбавленного коровьего молока. Когда младенец был спасен, тетка, замкнувшись в торжествующем презрении, на добрый месяц застряла в хижине.

Пытаясь завладеть этим очагом, хоть и бедным, но мирным, она всячески изощрялась, расшатывая его устои, и не переставая поносила все то немногое, что там делалось, да и сам способ, каким это делалось; в особенности стремилась она подорвать авторитет главы семьи, намекая, будто он напивается втихомолку, и предрекая в будущем нищету, болезни и разные неотвратимые бедствия; если сыновья до тех пор не помрут, то непременно бросят мать, оставив ее, обездоленную, обессиленную вдову, кончаться тут, на гнилой соломе (прорицательница и не подозревала, что ее предсказания сбудутся). Наконец она вдосталь накритиковала и напророчествовала, каждый предмет в доме уже был изруган, да и сам-то дом, по ее мнению, вряд ли годился даже под свинарник; Молчальник, разумеется, был обращен в прах еще прежде, чем стены. Вкус к разрушению у этой женщины был непомерен. Ах! Почему же ее племянница не вышла замуж за какого-нибудь порядочного чиновника вместо того, чтобы связываться с лесорубом, который до скончания дней так и останется лесорубом!

Она посоветовала добиться от него полной ликвидации Маё – если только сыщется безумец настолько безумный, что согласится что-то уплатить за этот фамильный склеп, – либо уехать как можно дальше из этих мест, от этих зловещих гор, где ничего не остается, как повеситься; не имея возможности прибавить мужа к списку ликвидируемого, она положила стать ему жандармом, если только он для этого не чересчур стар (32 года) и достаточно расторопен; в крайнем случае, пускай определится садовником в долине – это совсем близко и жизнь там привольная. Она расписывала сказочное существование, вполне достижимое, если с умом взяться за дело: ведь можно получить, к примеру, наследство или сорвать большой куш в национальной лотерее; прихлебатели всегда таковы, не тем, так другим заговаривают зубы, лишь бы заставить забыть о своих промахах и оправдать даровую пищу.

Влив в ухо племяннице каплю за каплей эту отраву и тем исчерпав весь свой яд, тетка в одно прекрасное утро отправилась восвояси, намереваясь, понабравшись сил, разрушить мир еще какой-нибудь семьи.

К несчастью, ее злоязычные, ядовитые разглагольствования упали на благодатную почву. И к еще большему несчастью в ее пророчествах оказалось немало правды. Забившись в глубине постели и слушая, как дождь стучит по ставням, ветер старается сорвать двери с петель, а из глубины леса доносится неумолчный скрип деревьев, несчастная женщина продолжала распутывать клубок несбыточных мечтаний, которыми наградила ее напоследок ядовитая тетка. В мечтах она жила уже среди изобилия на плодородной земле, среди роскошных фруктовых садов, вдосталь орошаемых незамутненными водами, многочисленных добрых соседей, шкафов и сундуков, переполненных всякой всячиной, но тут-то ей надо было вставать и снова впрягаться в ярмо. Приступы «тумана в голове» участились, однако на этот раз они стали чередоваться с необычным для нее оживлением: Молчальник, которого она, осмелев, однажды вечером посвятила в свои мечты (все продать и уехать), не проявил ожидаемого негодования; возможно, оттого он и стал Молчальником, что ему тоже осточертело таскать решетом воду, каждый год надрываться, быть вьючным животным, заново воздвигая защитные стены, которые неизменно рушили снежные бури и ураганы, косить траву на лужайках, столь крутых, что приходилось привязываться к дереву веревкой, питаться одними каштанами, и все это для того, чтобы двадцать лет спустя остаться у разбитого корыта. Как бы то ни было, он пообещал жене заняться ее предложением и отдать все тому, кто больше даст. Этой ночью впервые за всю свою жизнь его жена увидела небо в алмазах.

Само собой разумеется, покупателя не нашлось: то ли Молчальник, одумавшись, не захотел выполнить свои обещания, то ли и впрямь люди не такие уж безумцы, какими кажутся, – ведь еще не пришло то время, когда за любую кучу камней, лишь бы находилась она на подлинной природе, стали платить астрономические суммы. И снова тучи сгустились; годы шли, подрастали дети, они крепли благодаря шашлыку из ворон и обязательной сельской работе, которую наваливали на них за малейшую шалость.

Но надежда движет жизнью. Появился как-то раз посетитель: малокровный горожанин, любитель сельской природы, который бродил по окрестностям, желая обосноваться тут навсегда. Он жаждал уединения, покоя, аскетической жизни: Маё ему приглянулось, он готов был тут же и раскошелиться; отправились к нотариусу во Флорак, где назначили срок купли-продажи на начало сентября. Дело происходило в июле 1939 года. Это лето выдалось особенно знойным. Во всех деревенских кафе, в кишевших мухами кухнях неслись из радиоприемников визгливые завывания какого-то странного зверя, из-за грозовой атмосферы прерываемые хрипами.

Десятого сентября Рейланы отправились во Флорак. На вокзальном перроне было необычно много народу: тесно обнявшиеся парочки, женщины в слезах, жандармы, как бы уже нацелившиеся на предполагаемых дезертиров, и дети, которые, казалось, никогда в жизни еще не были столь счастливы: пользуясь всеобщей сумятицей, они бросали в мобилизованных пригоршни репейника, который долго еще будет напоминать им о родных местах.

– Нотариуса отложим до конца войны, до тех пор, пока не дадим под зад Гитлеру, – сказал Молчальник, когда тронулся увозивший его поезд.

Понадобилась основательная встряска, чтобы Молчальник произнес столько слов подряд; но в противовес этому воинственному высказыванию, выглядел он довольно плачевно – обвислая одежда, всклокоченные волосы, синеватая щетина на лице придавали ему тот необъяснимо нелепый вид беглого каторжника, какой приобретает большинство штатских, путешествующих под военным конвоем; такое впечатление, будто война уже окончена.

Абель, родившийся в 1922 году, не особенно-то испугался войны, ибо никто не сомневался, что она окончится не позже, чем через полгода, и непременно блестящей победой, – весьма преждевременные надежды. Но после отъезда отца на войну ферма и все тяжкие сельскохозяйственные работы свалились на Абеля, и он очень скоро помрачнел и погрубел, как большинство подростков, на чьи плечи ложится непосильная ответственность.

Он стал уже почти взрослым мужчиной, когда в июне сорокового года вернулся домой Рейлан, влекомый потоком отступающих, пропыленных, голодных и обескураженных беженцев, волна которых докатилась до самых горных вершин, – будто там, на севере Франции, нечто непомерно тяжелое и страшное упало с неба в людское море; сам Рейлан был совершенно разбит этим беспорядочным бегством, но в его кошмарных переживаниях главную роль сыграли усталость, бессонница, изнурительные пешие переходы, раскаленные дороги и бомбардируемые поезда, а не те непостижимые для него события, которые он причислял скорее к неотвратимым природным катастрофам, когда только и остается, что втянуть голову в плечи и ждать, что произойдет, даже и не пытаясь сопротивляться. У него был совершенно ошалелый вид – вид человека, который понятия не имеет, да и не в силах понять, что с ним случилось. Его засыпали вопросами, но получали один неизменный ответ, который он повторял даже с некоторым, чуть застенчивым восхищением:

– Ну и заваруха! Вот это – заваруха!

Он беспрестанно к этим словам возвращался, покачивая головой и выражая этим крайнее умственное напряжение, ибо они являлись для него пределом понимания пережитого, принявшего для него характер туманного наваждения. Помимо этого слабого проблеска сознания, ум его был погружен в бездну тьмы и смятения – под стать тому неописуемому бедствию, которое обрушилось на Францию. Чувствовалось, что он несколько возмущен, но едва ли больше, чем если бы присутствовал при поражении своей любимой футбольной команды, не до конца отдавая себе отчет в том, что и сам он – жертва чудовищного краха, а всего лишь стыдясь той тьмы и смятения, в которые был погружен.

Огорчала его также пропажа старого ножа, который он взял с собой и постоянно таскал в кармане до тех пор, пока тот не сгинул, но «не для всех», говорил он, подмигивая.

О войне, как таковой, о судьбе Франции, о сокрушительном наступлении немецких армий, об их дьявольском вооружении, диковинный и зловещий вид которого, вкупе с его поразительной мощью, неотступно преследовал воображение тех, кто имел сомнительную привилегию видеть его в действии (всех потрясали странные силуэты пикирующих бомбардировщиков, с их резко обрубленными крыльями и не убирающимся шасси, – ну точь-в-точь как у грифа, уже выпустившего когти и бросающегося на свою добычу; не уступали им и броневики со скорострельными пушками, похожие на морды с хоботом), – обо всем этом Рейлан не имел не только точного представления, но, возможно, и вообще никакого – он попал в передрягу, как зевака, оказавшийся на улице в давке, не мог ни в чем разобраться, кроме того, что у него болят ноги или желудок (он не в состоянии был переварить «свиную тушенку»), что приходилось ночевать под открытым небом то в канаве, то в лесу – верх несчастья для сельского жителя, отнюдь не склонного к туризму.

Но достаточно ему было выспаться две-три ночи в своей постели, и он, казалось, уже обо всем позабыл; свежий и отдохнувший, он вновь как ни в чем не бывало отправлялся на заре к своим пашням и лесам, словно только вчера их покинул, и уж совсем не тревожился о последствиях развернувшихся событий; об этой «заварухе», которая как-никак могла изменить облик мира, уже не было больше и речи, разве что невзначай в разговоре упоминалась «эта история», сопровождаемая неодобрительным пожиманием плеч, признаком смутного негодования.

В течение нескольких дней район было охвачен необычайным диким оживлением, всегда сопутствующим крупным бедствиям. Каждый прибывавший специальный поезд, каждая колонна перегруженных грузовиков или покалеченных легковых машин приносили в тишину плоскогорья замирающее эхо всеобщего бегства; скопление беженцев привлекало местное население к обочинам дорог, как некогда проезд велогонщиков; все это походило на ярмарочное представление, кульминацией которого служил конец мира – во всяком случае, определенного мира.

На закате по всем пастушьим тропкам, которые вьются среди гор, спускались вниз целые семьи и располагались на склонах, расспрашивая о последних новостях, обсуждая положение, обмениваясь досужими домыслами; циркулировали самые фантастические слухи, пробуждая дремавшие суеверия, смешивая воедино сверхъестественное с действительным; взбудораженные всеобщим беспокойством, дети прыгали, словно блохи, и, резвясь, играли в войну, рыскали по кустарнику, без устали атакуя невидимого противника. Допоздна осыпались камни на тропах, и над руслами потоков, перекрывая шипение воды, в спокойном воздухе гулко раздавались людские голоса – это местные жители возвращались домой, когда спадало их воодушевление и они убеждались, что этой ночью уже не произойдет ничего интересного.

Для Рейланов война пропела отходную всем их прекрасным мечтам. Предполагаемый покупатель, по-видимому, одумавшись, не подавал признаков жизни, и волей-неволей дело отложили до лучших времен: прости-прощай и быки, и коровы, и свиньи со всеми их выводками…

Парадоксально, но годы оккупации, при всей их мрачности, внесли в монотонность здешнего быта как бы магическую передышку, несколько изменив привычный ход вещей. В результате от этого смутного времени здесь сохранилось не слишком уж неприятное воспоминание: события так осложнились, что общее бедствие помимо воли людей, которые принимали его в простоте душевной совсем по-детски, заслонило для них все обычные личные горести и даже самую главную среди всех – неуверенность в завтрашнем дне, по сравнению с которой – ничто все, некогда столь страшные, призраки неотвратимых дисциплинарных санкций: земля горела под ногами, школы и те позакрывались, привычные установления повисли в воздухе. Когда все в равной степени терпят бедствия – свои собственные переносить куда легче.

Стали даже поговаривать, что в этих безжизненных ландах, над которыми тяготело вековое оцепенение и где никогда не происходило ничего, что облегчало бы жизнь, назревает нечто таинственное, как если бы уже начались знамения, предвещающие Второе пришествие. Воображение разыгралось: над пустынными вершинами, где лишь ветер разгуливает, произойдет кто его знает какое чудо, которое все перевернет вверх тормашками; опасение это, неясное и расплывчатое, имело весьма слабое отношение к тем реальным испытаниям и опасностям, которые переживала страна и которые угрожали всем без исключения. Это значительно облегчало неизменные кабальные работы; не было никакой уверенности, что завтра ты сможешь повторить сегодняшнее, в свое личное будущее никто не осмеливался заглянуть, оно рисовалось в свете возможного апокалипсиса, для всего населения, скопом, глобально, что отчасти освобождало от личных забот: к чему тревожиться о самом себе, раз весь мир летит к чертям? Как думать о будущем, когда вся планета в огне и крови?

До самого освобождения жили под знаком такой неуверенности. Горный район был на положении крепости, стоящей вне поля боя, но в постоянном напряжении и взбудораженности. Как бы в компенсацию за превратности судьбы эта отсталая провинция, крышей накрывающая Францию и вовсе не идущая в счет, когда страна процветает, теперь менее пострадала от войны и поражения, чем богатые, преуспевающие районы. Замкнутость, бедность, малая стратегическая эффективность хоть и не избавили район от насилия оккупантов, считавших, что эта пустыня с высоко вскарабкавшимися лесами – оплот террористической деятельности, но все-таки помогли ей сохранить свою неприкосновенность; горцы привыкли жить в замкнутом, тесном мирке, довольствуясь малым, и нынешние лишения их не касались, так же как не распространялось на них былое изобилие. В этом преимущество худосочного перед тучным, безденежного перед богатым и умеренного, который лучше сопротивляется болезням, сопутствующим достатку, перед невоздержанным, которого они сражают. Достаточно было всеобщего и повсеместного обнищания для того, чтобы то малое, чем здесь обладали, сделалось необычайно ценным.

С тех пор, как немцы захватили южную зону, горный район из-за своих отвесных скал и лесистых вершин превратился в укрепленный лагерь, который наводнили подпольщики, сновавшие по ночам туда-сюда. Между семьями издавна велся здесь мелкий товарообмен – материалы или продукты питания за выполненную работу – что уравновешивало общую экономику и сближало местных отшельников. От ферм к поселкам, от хуторов к овчарням товары переносились в заплечных мешках, а новости из уст в уста, как во времена драгонад[3]3

Преследования драгунами гугенотов при Людовике XIV. (Примеч. перев.).

[Закрыть] или великих нашествий.

Длинными зимними вечерами, когда снег заваливал все подступы к плоскогорью, люди часто сходились то в одном, то в другом доме, чтобы совместно решить насущные проблемы, уладить дела первостепенной важности и обсудить, усевшись у очага, общее положение в стране. Эти маленькие сборища, напоминавшие те, на какие стекались их предки во времена религиозных войн, происходили чаще всего у некоего Мариуса Деспека в Мазель-де-Мор, где был как бы нервный узел, от которого разбегались лучами тропы к самым уединенным фермам. Когда на пустынной возвышенности неистово бушевала буря, сотрясая окна и двери, люди жались к огню, попивали «Клентон», местное вино, терпкое и черное, как чернила, лакомились печеными каштанами, перекидывались в картишки и слушали рассказы прадеда о временах религиозных войн. Парни надраивали старые дробовики, отысканные на чердаках: они уже воображали себя участниками предстоящих засад. А ребятишки, спрятавшись за печку, затаив дыхание и вытаращив глаза, наблюдали за всем происходящим. Старики безостановочно кивали головой, и невозможно было определить, знак ли это согласия или же просто проявление дряхлости.

В один из мартовских вечеров 1943 года, когда зима пошла уже на убыль и сквозь слежавшийся в расщелинах желтый снег стали просвечивать прошлогодние листья, дверь внезапно распахнулась и в комнату ворвался старик, пастух из Сен-Жюльена, весь в поту и едва переводя дух:

– Боши! – выпалил он. – Они тут! Совсем близко!

Он чуть не задохся, его усадили, дали вина. Наконец он смог объяснить, что днем послышалось как бы жужжанье гигантского слепня, потом задрожали стекла в оконных рамах и все кинулись смотреть, что происходит: до самого моста Сен-Жюльен, через перевал Жалькрест, по дороге на Кассанья, идущей через равнину, той самой, по которой некогда прошли эти варвары, королевские клевреты, – вечно сулила она неприятности! – появилась зеленая гусеница, растянувшаяся на несколько поворотов дороги, наполняя всю долину чудовищным шумом и скрипом расплющиваемого металла: в сопровождении нескольких самоходок (они-то и производили весь этот скрежет), ехала колонна грузовиков, набитых солдатами. За каким лешим пожаловали к нам эти басурмане?

Ну конечно, они дожидались, пока растает снег, чтобы прочистить весь район, прочистить, какие попадутся по дороге, поселки, испепелить с полдюжины овчарен, про которые шел слух, будто в них укрываются участники Сопротивления, а заодно manu militari[4]4

Военной рукой (лат.).

[Закрыть] заграбастать и строптивцев, пополняющих здесь ряды партизан в маки, и отправить их на работы в Германию. Парни, которые еще раньше навели блеск на ружья, – сорокового, сорок первого и сорок второго призывных годов – сейчас же ушли в леса: все тропинки, все тайники, все норы знали они назубок. Этим смельчакам, привыкшим во время рубки леса проводить большую часть года в лесных хижинах, новая жизнь не сулила особых перемен; они собирались группами на самых высоких кручах или в глубине наиболее недоступных ущелий и, если бы два-три раза не затесались между ними предатели, донесшие об их передвижениях и местах сбора, у них бы остались самые лучшие воспоминания об этой авантюре, которая все же кончилась для некоторых веревкой на шее или газовой камерой.

Когда послышались приказания и парни начали собирать мешки, Абель сделал вид, что ничего не слышит, не видит: он тоже хотел уйти в маки, но лишь в одиночку; присоединиться к другим, подчиняться правилам группы – это не для него. Он был одиночкой и жаждал таковым оставаться даже в маки.

Начальники групп пожимали плечами: да пусть его катится! С тех пор как он побывал в молодежном лагере, все отлично знали, с кем имеют дело: он – медведь, да и по-французски-то едва говорит. В барачном лагере Виллемань, где Абель Рейлан против воли вынужден был провести несколько месяцев, никому не было охоты связываться с этаким дикарем, который соображал туговато, зато силен был, как турок, скорее даже, как два турка, – с ним шутки плохи! В нем угадывалось подспудное рвение, вот его сразу и стали назначать на самые тяжкие работы под открытым небом: расчищать снег, валить деревья для перекрытий шахт, выкорчевывать пни, рыть никому не нужные траншеи, исключительно для того, чтобы ему было куда приложить свою силищу, ведь это для него – насущная потребность. Он всегда был один, в своем углу; ни с кем ни слова; он не смешивался с другими, оставался в лагере, когда все уходили шататься по окрестным бистро, посвящал свой досуг таинственному шитью или починке обуви; даже там, в этом многолюдном лагере, все повадки его оставались незыблемыми – он был горцем, которого долина не интересует и не притягивает; даже и ел он не так, как все прочие, садился в сторонке на пень и застывал в неподвижности, подобно тем пастухам, что делят свой хлеб и свое одиночество с собакой; вставал он первым и ложился тоже первым – завертывался в одеяло не раздеваясь, будто спал под открытым небом, и утыкался лицом в стену, не обращая никакого внимания на веселье окружавших его парней, не обращая внимания на их шуточки по его адресу; чувствовалось, что, живя сам по себе, он защищен от окружающего какой-то животной, непроницаемой, примитивной силой, которая, казалось, брала свое начало из самых истоков жизни.

Итак, в одиночестве и по собственному почину ушел он в маки, больше года прожил почти в полном уединении на вершине, затерявшейся в горах между Тардонаншем и Балазенем.

Он нашел древнее строение, нечто вроде каменного ковчега, приткнувшегося на гребне хребта, на запад и на восток от которого – к горам Обрака – простиралась неоглядная мергелевая зыбь. Убежище было надежное, так как с обдутого ветром и утоптанного овцами глинобитного порога этой овчарни просматривались все окрестности, дочиста обглоданные стадами, которые иногда сюда забредали; в случае тревоги он всегда мог скрыться через находившуюся невдалеке под уступом сквозную пещеру, второй выход которой выводил в подлесок, расположенный метров на двадцать ниже.

Мешок каштанов и вода из цистерны – вот и все его пропитание; спал он на соломе и был, казалось, совершенно бесчувствен к ненастью, к чудовищной жаре, раскалявшей эту пустыню в течение двух непереносимых летних месяцев, к туманам, к безостановочным осенним ливням, к сменявшим их холодам, к ледяным ночам и ветру, неистовствовавшему в этой высокогорной степи и сотрясавшему стены, сложенные из сухого камня без всякого скрепляющего раствора; не пугало его и дикое одиночество, в котором он пребывал, а ведь самые закаленные из закаленных не перенесли бы такого жестокого существования: он же, наоборот, так хорошо к нему приспособился, что появлялся в Маё только в случае самой последней крайности, когда уж совсем было нечего жрать, – косматый, бородатый, воняющий овечьей мочой, прелым сеном, дичиной, грязный до ужаса, похожий на волка, которого голод выгнал из логова.

Во время самых тяжелых сезонных работ он все-таки приходил на помощь к своим: ускорить жатву, проредить лес; приходил на заре, не рискуя быть застигнутым: на этой высоте, на горных карнизах, нависших над лесами, положение было идеальным для обзора горного амфитеатра, входов в него, а также и соседних ущелий. Но к вечеру Абель брел в свое убежище – точно обломок кораблекрушения, ставший на якорь в молочной белизне тумана, вырисовывалось оно издали в свете луны. Абель с каждым днем все больше хмелел от своего полнейшего одиночества и тишины, он так привык к ним, что куда ближе людей стали ему звери; по утрам он разбирал, как письмена, их следы, деликатно выписанные на инее вокруг овчарни.

В конце концов этот Робинзон необозримых пространств несколько благоустроил свое жилище, видимо, подвигнутый на это как бы застывшей на определенном этапе, неведомо кончащейся ли когда-нибудь войной; его бездомная жизнь среди необъятности гор, под изменчивыми небесами стала казаться ему установившейся раз и навсегда.

Он восстановил архаический дымоход, прорубленный в толще стены возле, очага, свод которого наполовину рухнул; а починив его, он смог выпекать себе ржаные лепешки, при случае начиняя их дроздами, заманенными в ловушки, которые он мастерил из плоских камней и веток и расставлял по всем окрестным зарослям можжевельника и самшита. Потом прочистил цистерну и законопатил трещины, через которые утекала вода; заменил разбитую черепицу на крыше, сквозь которую местами светилось небо; смастерил из кругляшей зеленого бука, притащенных с лесосеки, стол, табуретки, козлы, которые переплел веревками и бросил на них одеяло, набитое сеном; и даже – предел роскоши! – подмел веткой можжевельника черный земляной пол, от которого при каждом шаге вздымался неистребимый запах овечьего помета. Затем он поставил на чистый очаг потрескавшийся чугунный котелок, и с тех пор день и ночь его уютное ворчание водворяло дух домовитости в эти развалины, где недавно еще разгуливали лишь сквозняки.

Но вот как-то утром, в середине августа сорок четвертого года, занимаясь починкой ограды вокруг ровного, как гумно, загона для овец, откуда открывался обзор всего плоскогорья, Абель вдруг увидел двух людей; размахивая руками, они направлялись к нему; он узнал своего отца – Молчальника и Мариуса Деспека; Молчальник плелся за Деспеком, смущенно прячась за его спину, – видно, они собирались сообщить важную новость. И какую новость! Потребовалась вся энергия Деспека, чтобы таскаться с самого рассвета от фермы к ферме – ведь там не было ни радио, ни электричества, – и возвещать: «Союзники высадились в Провансе». Вот он, удар Гитлеру в спину! Прямо-таки смертельный удар… Третий рейх треснул сразу по всем швам… Это паршивое войско бежит, словно крысы, ослепленные солнцем. Во всяком случае, скоро все встанет на свое место; а у нас здесь, наверное, уже и сейчас нечего больше опасаться. Несмотря на свой маленький рост, Деспек ухватил Абеля за плечи и, встряхивая его, скандировал каждое слово:

– Нечего больше опасаться, понимаешь, парень, это я тебе говорю – опасаться больше нечего! Пойми, у них сейчас других забот полон рот, им не до того, чтобы сюда шляться… Да их тут постреляют, как кроликов! Вы еще полюбуетесь, как они будут драпать… А твой-то отец, в его дыре, понятия ни о чем не имел! Идем, парень, можешь распрощаться со своей конурой. Покончено с берложной житухой!

Рейлан-отец, держась позади, кивал головой, неспособный, само собой разумеется, произнести ни словечка вдобавок к тому, что говорил его друг. Деспек оглядывал едва залатанную лачугу, окно, заколоченное досками, вросшее в землю, полусгнившее, связки хвороста, наваленные до самого потолка по обе стороны двери, а их ведь надо было сюда притащить на спине черт знает откуда, глядел на слабую струйку дыма из трещин дымохода и, как бы сам себе, цедил сквозь зубы: «Конечно, довольно жить в берлоге…»