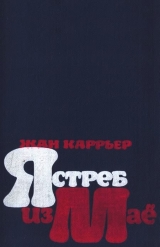

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 19 страниц)

Однажды утром его отчаяние зашло столь далеко, что он уверился в наступлении своего последнего часа и зарыдал: слезы испуга стекали по его исказившемуся лицу, а он кусал себе пальцы, чтобы не кричать.

«Мертвые мухи портят и делают зловонною благовонную масть мироварника; то же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью»

(Екклесиаст).

После полудня, в час отдыха, он внезапно просыпался от мысли, пронзавшей его мозг, обезоруженный дремой (надо было бы выразить эту мысль, записав ее одними заглавными буквами, способными заполнить все поле сознания):

ЧТО ДЕЛАЕТ БОГ ПОСРЕДИ ВСЕГО ЭТОГО.

Потрясенный, с неистово колотящимся сердцем, он приподнимался на локтях в затененной комнате, напоминая животное, которому влепили удар по загривку. Слова постепенно теряли смысл, мысль съеживалась, становилась в один ряд с другими всплывавшими в уме мыслями, принимала нормальные размеры: что делает бог посреди всего этого, но не становилась от этого вразумительней.

Осознание того факта, что существуют священники, пасторы, еще подчеркивало потрясение от этой чистейшей нелепости, всплывшей из глубин его подсознания. Тогда мысль о том, что и он станет пастором, представлялась ему досадной и несуразной.

Весь остаток дня он бродил со своим костылем в липкой жаре, от которой лоснилось лицо и дышать было трудно почти до удушья, – казалось, в этой густой массе содержится ровно столько кислорода, сколько требуется, чтобы жизнь едва теплилась: руки распухали, лоб покрывался клейким потом, а взгляд матери словно буравил ему спину; как паук из паутины, выглядывала она из дверей темной кухни, где еще сохранялась какая-то прохлада.

Присев на корточки в пыльной выжженной траве, он строил башенки из камней, напихивал в них сухую траву, поджигал ее и жадно любовался зрелищем дыма, валившего изо всех щелей. Тогда, с точностью кукушки, выскакивающей в определенный момент из ящика, – и эта точность угнетала его превыше всего, – мать раздвигала занавеску от мух и возникала на пороге кухонной двери; она шла к нему по этому пеклу, густо насыщенному сладким ароматом дикой мяты и еще более удушающим запахом дрока. Он совершенно не выносил ни ее волочащейся походки, ни ее черной, сухой руки, которую она опускала ему на шею или на волосы, ни звука ее слабого, слегка гнусавого голоса (вполне подходившего к шарканью ее шлепанцев), когда она говорила:

– Чем ты тут занят, малыш, подумай, если б отец тебя видел.

О этот тон умильного упрека! Он бы послал ее ко всем чертям, если бы отвращение, а иногда даже нечто вроде ненависти, которые она ему внушала, не подавлялись нестерпимой жалостью, проистекавшей из его животной привязанности к ней.

– Как может он меня увидеть? И в конце-то концов, какое ему до этого дело?

– Но твоя Библия, Жозеф, твоя Библия…

Как будто ему и без нее не известно, что его зовут Жозефом!

Это смешное имя как нельзя больше соответствовало ее надтреснутому голосу, мужским шлепанцам, над которыми торчали кости ее тощих лодыжек. Его Библия! Жозеф и его Библия! Он единственный в мире владелец Библии. Люди повсюду шепчутся, что последыш из Маё прогуливается под деревьями с Библией. Только он и может ее толковать. Важные господа специально прикатят к нему из Парижа и вопросят, приложив руку к сердцу: значит, вы, в вашем возрасте, прочитали Библию? Невероятно! И воздадут ему высшие почести. Жюльетта Клеман, его кузина из Сета (девушка с чувственным ртом, которая в сновидениях приникала к унизительному шраму, походила на нее), в него влюбится.

Картины, одна другой нелепее, представлялись ему – так бередят зудящую рану, для него это становилось пределом отчаяния; в этом была горькая утеха познания своих возможностей – погрязание в своей собственной глупости. Бедная женщина. Он смотрел на склонившееся к нему потерянное, встревоженное лицо, на странно тонкую для крестьянки кожу, на глаза, всегда немного слезившиеся, на эту муравьиную головку с хрупкими косточками, которую можно было, казалось, раздавить в руке, как орех, и к тому же все мысли которой – он отлично знал – были только о нем.

– Ну и что, моя Библия, моя Библия… Ты же видишь, я размышляю.

– Но послушай, ты еще пожар устроишь!

Ах, уж эти крестьяне, с их вечным страхом огня! Он-то был бы рад, если бы все сгорело дотла, пускай бы произошло хоть какое-нибудь событие, которое перевернуло бы всю его жизнь, – что угодно, лишь бы перестать ломать себе голову с утра до вечера.

– Ну, нет, оставь ты меня в покое, уверяю тебя, что нет никакой опасности. Ладно, уж если тебе так хочется, тащи сюда воду.

И она шла за водой, волоча ноги, вся сгорбленная, с болтающимися руками, твердя про себя: зачем все же он это делает, рискуя поджечь дом, его отец сошел бы с ума, увидев подобное, зачем он это делает – уж не болен ли он, а если бы доктор застал его за такими глупостями, а если бы пастор узнал… Мать раздирало беспокойство, что ее сыну не «преуспеть», но брезжила и надежда, что столь странное поведение как раз и является одним из тех признаков, по которым распознают исключительные судьбы.

9Молчальник шел в одиночестве по узкому карнизу Феррьера, вдоль развалин стены, которая должна была охранять узкую полосу чахлых посевов; шел он в густом тумане, который как бы светился изнутри, что часто предвещает наступление теплых сентябрьских дней; несмотря на ранние сумерки, здесь это, может быть, лучшее время года. Можно подумать, что земля, изнеможенная солнцем за время жестокой жары, пользуется первыми днями свежести, чтобы отдать всю сладость накопленного тепла. Красноватый, плотный воздух имеет вкус фруктовой мякоти; так и чувствуется, что он, как сиропом, напоен запахом виноградных лоз.

Да, сегодня, несомненно, будет очень жарко: хотя туман и закрывал еще солнце, старый горец вспотел на ходу, как в разгар лета.

Он ушел из Маё на самом рассвете, вооружившись своим легендарным дробовиком и ягдташем, в котором уже болталась только что подстреленная им сойка, пожалуй, единственный вид дичи, доступный его архаическому самострелу; каждую осень открытие охотничьего сезона объединяло в Мазель-де-Мор традиционную компанию охотников: Деспека, у которого обычно происходили традиционные сборища; Бутоне из Бар-де-Севенн, который говорил угасающим голосом и казался всегда угнетенным непоправимым бедами; братьев Ру из Сен-Жюльена, краснощеких, апоплексических, как и все потребители свинины; Совеплана из Флорака, с дыркой возле виска, которую он заполучил на Марне, было видно, как в ней бьется пульс; двух-трех юных весельчаков, тоже из Флорака, которых обладание многоствольным «робюстом» возбуждало до крайности и которые давали выход своему опьянению, изрешечивая пулями доски с объявлениями о запрете охоты или щиты сигнализации; наконец, нескольких старых проныр, приходивших исключительно ради того, чтоб набить свою мошну, – этим для наполнения ягдташей не нужны были ни ружья, ни собаки, ни разрешение на открытие охотничьего сезона; с первого января по праздник Святого Сильвестра шныряли они по лесам, переправлялись через потоки и снабжали большинство ресторанов округи всем, что только можно ощипать, выпотрошить, очистить, замариновать, изжарить, посадить на вертел, из чего изготовить соус или консервы.

По окончании праздника Рейлан отведет в Маё лошадь, которую ему всегда одалживал его друг во время осенней пахоты и посевов: с завтрашнего дня целых две недели будет он плестись за этим животным по высоким склонам, вспахивать землю, вцепившись в рукоятки плуга, и от усталости испытывая порой ощущение, будто он своими собственными мускулами проводит борозду и выворачивает комья земли. Но усталость эта была для него благодетельной; он никогда не мог вдосталь налюбоваться на раскрывавшую перед ним свои уста красноватую землю, которые, если недавно шел дождь, оказывались такими гладкими и пышными, точно он проводил борозду в масле. Он готов был пахать до краев горизонта во имя одного удовольствия слышать цоканье лошадиных подков по камням и чувствовать, как содрогается, передавая дрожь плечам, чистый сверкающий лемех, на движении которого сконцентрировались усилия и его самого, и лошади. Он никогда не решился бы никому открыть, что лучший результат его усилий именно в этом. Он вовсе не задумывался о том, будет ли нынешний урожай лучше или хуже, чем предыдущий; подобные заботы никогда не омрачали ощущения наполненности, сурового успокоения, которые он испытывал, соединяя свои усилия с усилиями лошади, вспарывая жнивье, вскрывая бесплодную, изжаренную, растрескавшуюся поверхность земли, ощетинившуюся низко срезанной, колючей стерней, поднимая эту омертвевшую корку, под которой плененная жизнь молчаливо ожидает воздуха, дождя и солнца, чтобы вновь возродиться в хрупких, трепещущих стеблях, которые через полгода будут трепетать под весенним ветром, а потом начнут рыжеть, и головки их покроются пушком, словно у новорожденных щенят.

Он продолжал свой путь в густом тумане, карниз с двух сторон огораживали круглые камни, они вырисовывались по мере его продвижения в некоем световом кольце, центром которого был он сам и которое он тащил за собой, словно бы его присутствия было достаточно, чтобы рассеять эту пухлую вату на несколько метров; почти механическое передвижение в тумане, не сулившем никаких неожиданностей, успокаивало его, отвлекало от повседневных забот и вызывало целый поток мыслей. Он мысленно переживал самые лучшие моменты своей жизни, подчиненные смене времен года и периодически приводившие его в соприкосновение с необъятными небесами и необозримыми пространствами, в которых он плавал, словно в открытом море, исхлестанный дождем и ветром или же ослепленный солнцем, – в этом была его жизнь, от которой, в конечном счете, он никогда не согласился бы отказаться, которую никогда не предавал. Во имя этого он держался, во имя этого не желал никуда уезжать, не желал продавать Маё и потому-то, не говоря никому ни слова, написал тому горожанину, что он отменяет сделку по продаже. Узнай мать об этом, она никогда бы его не простила. Да, конечно, постоянно и непреодолимо он запаздывает, изнурительно гонясь за временами года, ритм которых ему никогда еще не удавалось подчинить себе, его урожаи наполовину уничтожаются, земля, которую приходилось натаскивать по крутым тропам, уносится ураганом; надо лазить с утра и до вечера по горам, чтобы запастись сеном и топливом, солнце вгоняет в тоску, сердце опустошается одиночеством, мир безмолвствует, будущее всегда внушает неуверенность, всегда неизбывная бедность, бедность, сопутствующая ему от рожденья до смерти, словно верная подруга, которую он в конце концов полюбил: бедность земли, пищи, одежды, бедность слов, жестов, та самая бедность, которую все ненавидят и с негодованием отвергают. Ну и что же, что бедность? У всех это слово на устах. А разве не лучше есть мякину, сидя у своего порога и чувствуя себя свободным человеком, чем питаться лангустами в тюрьме: потому что меня-то вам не уверить, будто все эти горожане – не в тюрьме. Не пытайтесь уверить меня, что эти люди счастливы. Пусть одеты они, словно милорды, катаются в машинах, ходят в кино, совершают еще кучу всякой всячины – вид у них печальный, вечно они болеют или злятся на кого-нибудь; сражаются то за то, то за другое, всякие там у них войны и революции, хочешь ты этого или не хочешь; когда видишь, как они идут по улице, прижатые один к другому, спрашиваешь себя, куда они спешат, раз им явно не доставляет никакого удовольствия идти туда, куда они идут, и делать то, что они делают, – возможно, именно из-за этого, в конечном счете, они и дерутся. Дерутся, потому что сами скучают, а нас-то тоже ведь тянут туда же; пусть уж дерутся между собой, раз это им приспичило; разве в другое-то время им есть до нас дело? Летом иные из них вдруг появляются здесь, прогуливаются по лесу, оставляют за собой грязную бумагу, а то так что-нибудь подожгут, и, глядя на горы, они восклицают: ах, до чего красиво! Красиво! Что они этим хотят сказать? Говорят что попало, лишь бы показать свою ученость да взять верх над нами. Хлопают у нас под носом дверцами машин, поднимают облака пыли, фотографируют и церковь, и лошадь, и колодец, и овчарню, и пастуха, да лазают по горам, и живут в палатках. Но стоит пойти дождю, и, не больше, чем через два дня, они уже складывают чемоданы и убираются восвояси; шарфики на шее, очки на носу, книги под мышкой: чудаки – одно слово. Словно пятки им поджигают, так они носятся налево, направо, а у мадам постоянно мигрень, и ей бы хотелось спуститься к берегу моря – ну и катитесь на побережье, глотайте песчаную пыль и жарьтесь, словно сардинки, подхватывайте болезни…

Он заметил на самом краю карниза наполовину поглощенный туманом неподвижный силуэт пастуха, который в черном своем плаще походил на маленькую елочку, но, постепенно увеличиваясь в росте, он действительно обернулся елкой. Пора было сворачивать: до поворота на Мазель-де-Мор елок не росло; в обманчивом мареве тумана он, по-видимому, миновал поворот, не заметив его вовремя. Метров через сто он нашел наконец тропинку. При его приближении вспархивали птицы каменки, летели над самой землей и опускались чуть дальше на камни. Отсыревший в тумане самшит издавал горький запах с примесью чего-то лекарственного.

Завтра он обязательно начнет обрабатывать Большую Землю, крохотный надел, прицепившийся в вышине, на самом краю горного плато, затерявшийся в необъятности небес, почти соприкасающийся с облаками, вспахиваешь его, Потрясаемый подземными толчками, и тебя и лошадь подхватывает вольный ветер необозримых пространств; земля там глинистая, заскорузлая, иссушенная в пыль, звенящая плоскими известняковыми камнями, которые из поколения в поколение вытаскивают, нагромождая в заградительную стену, а они все вновь возникают, словно бы ваш плуг вспахивал не землю, а гигантскую бойню, где ходят по костям. Рожь там растет невысокая, местами с плешинами из-за камней, кое-где образующих твердые наросты, вросшие в землю. Там не редкость морские звезды, морские ежи, завитки раковин, словно медали, вкрапленные в известняк, как можно предположить, древним морем. На другом конце поля, обращенном к внутренней стороне плато, находится древнее строение, служившее некогда убежищем для пастухов и охотников, которые написали головешками свои имена на камнях вплоть до самого свода, в прогалины которого просвечивает кусочками небо. Некоторые из этих надписей относятся к началу прошлого века, к временам войн Империи. В разгар жары недурно съесть кусочек сыра в прохладе этого свода, прислонившись спиной к тяжелой, холодной каменной кладке; снаружи ослепительный, трепещущий свет, искажающий очертания горизонта, покрывающий горы синевой и словно воспламеняющий насекомых; выжидаешь еще какое-то время, прикладываясь изредка к бутылке с самодельным вином, потом, завернув ее в тряпки, сунув на дно мешка, и поставив в холодок, выходишь в кипящее, липкое пекло, и вновь борозда уведет тебя к вершине горы; ты окружен роем мух и резким запахом, исходящим от лошади, бока которой лоснятся от пота, а рот наполняется белой пеной.

Внезапно в отдалении послышался собачий лай, тот отчаянный, торопливый лай, которым вспугивают дичь; потом тотчас же раздались и ушли в туман, не вызвав эха, два выстрела.

Тропинка неощутимо спускалась вниз; круглые кроны буков распростирали свои нижние ветви над густой травой спуска. Туман понемногу рассеивался; местами его уже вовсе не было и местность вырисовывалась с потрясающей, неожиданной четкостью. Потом туман вновь сгущался, скрывая все, кроме крохотного пространства, в котором видимость ограничивалась несколькими шагами. Наконец вся эта серость просветлилась желтизной, засверкала, и лицо Рейлана, ощутившего солнечное тепло, все покрылось испариной. За одним из поворотов тропинки он вышел из леса, куда туман продолжал медленно отступать, и очутился на полном свету.

Перед ним, в утреннем, слегка затуманенном свете, развернулась волнистая панорама покрытых лесами гор, а на ближайшем склоне серебряно сверкали, словно рыбья чешуя, сланцевые черепичные крыши. Гранитная стенка, которая окаймляла тропинку, густо заросшую по краям крапивой, дымилась на солнце, и не было ни одной травинки, не обвитой паутиной, словно жемчужинами, унизанной капельками росы, искрившимися против света в косых лучах.

В подлеске, в котором теперь гулко прокатывалось эхо, стали слышны выстрелы. Собаки, раздираемые охотничьим ражем, неистово лаяли.

Завидев на окруженной лесом поляне крыши Мазель-де-Мор, Рейлан перешагнул через стенку и зашагал прямиком сквозь заросли дрока; его терпкий запах неприятно щекотал горло – возможно, это было первым следствием усталости и столь длинного перехода натощак, но запах казался чересчур уж сильным, противным. Рейлан остановился на склоне, чтобы вытереть стекавший с лица пот, он положил ружье в траву, и, когда распрямился, ему вдруг стало дурно; черные пятнышки прыгали перед его глазами во всех направлениях. Он оторопело оглядывался, словно не понимая, почему он оказался здесь.

Дрок тихонечко поджаривался; на газоне, перед въездом на ферму, стояло четыре не то пять повозок, они остановились среди старых, более или менее пришедших в негодность сельскохозяйственных машин, дышла которых, вздымавшиеся к небу, походили на противозенитные орудия. А над крышами фермы, делая все новые заходы, почуяв, очевидно, какую-то добычу, кружила, угрожающе широко распластав крылья, птица; возможно, орудия направлены именно на нее? Нагнувшись за своим ружьем, Рейлан на мгновение испытал странное чувство, будто сместились эпохи, необъяснимо перемешав охотничьи засады и те военные утра, когда требовалось патрулировать вдоль лесов, побелевших от инея, или шагать по печальным и тонким свекольным полям, казалось, специально возделанным для ужасов войны – превратиться в воронки от бомб и в траншеи для трупов. Столь сильно было это ощущение, так удивительно было Рейлану следить за его разрастанием, что он уже совсем уверился, будто на нем военная форма, и, совершенно машинально подобрав свое ружье, он пробежал, сам того не заметив, те триста метров, что оставались до фермы. Запах горячего кофе, проникавший сквозь полуоткрытую дверь кухни, привнес добавочное смятение; когда он вошел в комнату с низким потолком, темную и едва освещенную, до него донесся шум голосов, позвякивание жестяных фляг, торчавших из походных мешков, сухое, воинственное пощелкивание ружейных затворов, которые проверяли молодые люди, и все это окончательно убедило его, что перед ним патруль, отправляемый на передовые позиции в Арденском лесу зимой сорокового года. Странность увеличивалась еще и тем, что сейчас было десятое сентября и это точно день в день совпадало с тем ошеломляющим событием, которое, как для него, так и для большинства находившихся здесь, произошло десять лет тому назад и смысл которого Рейлан так никогда толком и не понял; пожав руки присутствующим и выпив чашку кофе, он почувствовал, что беспокойство его рассеивается, и, к великому своему изумлению, испытал сожаление, какую-то смутную грусть и даже скуку при мысли, что день охоты неизбежно закончится в постели, – как будто от подлинно военного дня можно было ожидать чего-то куда более значимого; можно было подумать, что ничто, кроме войны, не несло в себе чудесного ощущения свободы, безответственности, приправленной страхом; он сожалел об исчезновении неуверенности, которую только что пережил из-за смешения сегодняшней реальности с мистически всплывшими воспоминаниями.

– Ждем только тебя, – сказал Деспек, кладя руку ему на плечо, – теперь за дело, день будет трудным.

– Да, да, день будет трудным, – подтвердил Рейлан, поднимаясь и ощущая тяжесть в ногах; его снова поразило, что он находится именно здесь: жара очага одурманивала; запах от жарившейся крупной дичины и приправ к ней делали атмосферу удушливой, его продолжал сбивать с толку шум отодвигаемых стульев, шарканье ног, он еще раз повторил каким-то не своим голосом:

– Да, день будет трудным.

Когда он направился к двери, Деспек удержал его за руку.

– Я хочу сказать тебе кое-что про лошадь, кое-что важное для тебя. Вечером мы к этому вернемся.

– Хорошо, – согласился Рейлан, – почему, однако, не сейчас? Если какая-нибудь неприятность, я предпочел бы узнать сразу.

Деспек надул щеки и прыснул со смеху.

– Вот именно, нечто весьма неприятное…

Он хлопнул его по плечу, продолжая фыркать.

– Чертов Рейлан! Всегда витаешь в облаках, не так ли? И всех по себе равняешь? Ну, ладно, вперед! Вечером, на свободе, поговорим обо всем. – И он вытолкнул его из дома; во время их разговора Мари-Чернуха, его дочь, чудовищно громыхала посудой; казалось, она чем-то разгневана. Это была маленькая, худая, темнокожая, неприветливая женщина, о которой шла молва, будто она способна ворочать подлинно мужскую работу. Когда охотники удалились, она захлопнула дверь и, пожимая плечами, возвратилась к своему очагу.

Мужчины вернулись к часу дня; небо стало свинцовым и жара почти знойной. А ведь все питали надежду на легкий осенний денек с чистыми, спокойными небесами; повсюду над пашнями заливались жаворонки.

Поставив ружья на подставки и вывалив убитую дичь на хлебный ларь, мужчины вышли наружу – помыть руки в лотке, куда с вершины возвышенности по замшелым полым стволам лиственниц стекала ледяная вода, которая скапливалась наверху во впадине, окруженной зарослями тростника; этот источник не иссякал ни летом, ни зимой, составляя гордость своего владельца и являясь предметом зависти всех обитателей района, где в большинстве случаев, чтобы наполнить цистерны, приходилось рассчитывать на милость небес. Избыток воды образовывал огромную лужу, обведенную глиняной насыпью, края которой были испещрены дырами, проделанными овцами; но воды хватало и на поливку огорода, выгодно расположенного по отношению к солнечным лучам и обнесенного оградой из круглых камней. Даже и цветочные клумбы имелись под окнами, они тоже были огорожены гранитными кругляшами.

Рейлану эта ферма казалась земным раем, в котором Деспек был добрым богом: ведь без его помощи Рейлан вообще не смог бы существовать. Приходя в Мазель-де-Мор, Рейлан ощущал себя словно бы вассалом, посетившим владельца замка; он едва осмеливался присесть, невзирая на радушный прием, оказываемый ему его другом.

Охотники входили один за другим и, молча отодвигая стулья, усаживались вокруг стола. Собаки уже дремали по углам, усыпленные прохладой плиточного пола. Единым духом мужчины осушали аперитив с сильным ягодным привкусом, разлитый в стаканчики из-под горчицы. Время от времени кто-нибудь начинал разговор таким громовым голосом, как если бы обращался к глухим. Лица некоторых сотрапезников, наклоненные вперед и освещенные косыми лучами солнца, казались покрытыми маской из красной глины, из-под которой выступала полоска белесой кожи, выглядевшей чересчур бледной, нездоровой, почти непристойной, как те части тела, которые обычно скрыты от глаз и потому недоступны солнечным лучам.

Возле плиты стояла Мари Деспек, она скрестила руки и, храня непроницаемый вид, с холодностью покупщика скота, поочередно осматривала мужчин, выжидая, пока сильный пол созреет для пиршества и настанет ее черед приступить к выполнению обязанностей хозяйки; но вот отец кивнул, и она направилась к ларю, на котором стояли два блюда с колбасными изделиями. Резко раздвинув стаканы и бутылки, она поставила эти блюда посередине стола; с лица ее не сходило замкнутое выражение; она обслуживала гостей с хмурым усердием, но словно с трудом сдерживала неведомо чем вызванную, всегдашнюю злобу на всех присутствующих. Потом она вновь заняла наблюдательный пост, а гости медленно разворачивали салфетки и, открыв ногтем свои складные ножи, начали священнодействовать над тарелками.

Большую часть трапезы они совершили в молчании, словно бы на похоронах; к тому же в их манере резать хлеб на маленькие квадратики, медленно, вроде бы без аппетита, пережевывая каждый кусок, пить вино, полузакрыв глаза, с чинной осторожностью, было нечто от ритуальной торжественности, придававшей трапезе почти религиозный характер.

Тем не менее с помощью вина и жирных подливок головы постепенно разгорячились, и разговор стал громче; сперва рассказывали приключения на охоте, жаловались на убыль дичи и, исчерпав эту тему, перешли к политическим спорам, и тут обнаружилось всеобщее недовольство, категорическое осуждение всего: и системы как таковой, и профсоюзов, и партий, но с абсолютно невыполнимым выводом – все уничтожить до основания, всех разогнать и тем самым добиться очищения, что звучало как отдаленное эхо старинных революционных доблестей, совершенно выдохшихся в настоящее время.

Обращаясь к Рейлану, которого он всегда усаживал рядом с собой, Деспек сказал:

– А ты почему отстаешь от нас?

Сам он усердно подбирал кусочками хлеба, которые накрошил в тарелку, густой, черный, с золотистым отливом соус; в конце обеда, как раз перед салатом или сыром, многие имели такую привычку.

Рейлан покачал головой: эти нескончаемые пиршества всегда несколько утомляли его, от слишком обильной пищи у него очень скоро заклинивало желудок. Он едва притронулся к рагу из дичи. Смутный шум голосов, дым, скрип передвигаемых стульев, то небольшое количество вина, которое он, непривычный к нему, выпил, все вместе вылилось в слегка тошнотворную пресыщенность, отягчавшую пищеварение, и в конечном счете одурманило его; ему не терпелось поскорее выйти, подвигаться, вдохнуть свежий воздух.

Вдруг он вспомнил про лошадь и что Деспек говорил ему о ней утром, перед уходом; в пылу охоты он думал об этом лишь мельком, стараясь отгонять чреватые неприятностью мысли. Сейчас ему представилось, как он в одиночестве вернется вечером домой. По той или иной причине без лошади. Не будет он завтра пахать под необозримыми небесами, не увидит вскрывающейся борозды, не ощутит напрягающих мускулы толчков плуга, когда так и кажется, что земля ожила и пришла в движение, не будет священной усталости, лучшей из лучших, сваливающей вечером в глубокий сон. Что же, покрытая мертвенно-бледным жнивьем Большая Земля, там, наверху, так и остается необработанной, брошенной, мертвой? Он вовсе не думал об урожае, о катастрофе, которая неизбежна для него и его близких, если у него не будет рабочей скотины.

Там, наверху… Он видел простирающуюся перед его глазами землю, землю под необъятными небесами, со стоящим на ней жалким убежищем из крошащихся камней, эту длинную, мощную волну, которая взмоет к самым облакам, к выходу на вершину горы, где всякий раз его мгновенно подчинял себе не знающий преград ветер, вызывая неизбывное чувство освобождения, внушаемое волнистым пейзажем, подобным величавой зыби океана, омывающего континенты.

Ничто другое не способно было владеть им с такой мягкой, чарующей, но нерушимой силой. Стараясь прислушиваться к словам соседа, он внезапно со странной настойчивостью стал думать о том, каково сейчас освещение там, наверху; под каким углом по отношению к склону находится солнце и насколько продвинулась черная тень, падающая от каменного сооружения. Представив себе, что все это существует само по себе, в тишине, без него, пока он тут обжирается, он почувствовал укол в сердце и необъяснимую тоску, столь же проникновенно глубокую, как по отсутствующему любимому существу; ничто не имело для него такого значения, как пашня на вершине горы, он старался представить себе, что там сейчас происходит, хотя знал, что ничего произойти не может, но именно это-то и влекло его к себе; Тут он осознал, что Деспек как раз говорит о лошади. Рейлану было необычайно трудно оторваться от маячившего перед ним видения поля с его первобытным убежищем, однако он сделал над собой неимоверное усилие и вернулся к собеседнику, прислушался к тому, что тот ему говорит.

– Повтори, Пожалуйста, – сказал он, – из-за этого гвалта я ничего не расслышал.

– Почему, черт побери, ты не слушаешь, когда с тобой разговаривают: понять невозможно, где витаешь. Я тебе говорил, что Мари…

О чем я думаю, и почему именно так думаю? За всю жизнь не было у меня таких мыслей. Как хотел бы я быть сейчас там, наверху, с лошадью, пахать; или, прислонясь к стене, ждать, ждать наступления ночи.

Впервые в жизни он ощутил пронзившее его несуразное желание не возвращаться домой, а отправиться спать туда, в вышину, к звездам и стрекотанию кузнечиков. Рука друга трясла его за плечо.

– Так вот, значит, как ты к этому относишься?

Раскрасневшийся Деспек глуповато улыбался и никак не мог поймать взгляда Рейлана своими светлыми глазами, в которых сквозило легкое опьянение.

– Ну, право, – твердил Рейлан, – новость что надо…

Не вслушиваясь, он понял, вернее, у него создалось впечатление, будто его друг дает ему лошадь насовсем; казалось, он запоминает слова, не понимая их смысла. Лошадь – подарок Мари. Наконец, он уяснил себе это.

– Мари, понимаешь, это – Мари… Потому что Мари и Абель… Ну, все-то тебе надо растолковывать. Черт побери все на свете, до чего же я доволен, – твердил Деспек, – бывают все-таки в жизни хорошие минуты!

Потом, поймав на себе злобный взгляд дочери, сбавил тон и зашептал на ухо своему другу:

– Если это тебе не обидно, объявим в другой раз, сегодня Мари не расположена.

И он пустился расписывать, какое их ожидает будущее. Счастливая перспектива выдать дочь замуж в соединении с опьянением все окрасила для него в розовые тона; он говорил о восстановлении традиционной общины, основанной на взаимной братской помощи; разве не эгоизм, не глупость, когда каждый отъединяется – это и привело к теперешнему положению вещей; горный район мало-помалу оскудел, теряя семью за семьей, и никто ведь пальцем не шевельнул, чтобы пресечь подобное безобразие; надо заботиться не о том, что произойдет через тысячу лет, а о том, что творится в настоящее время, – разве мы счастливы? Разве наша работа имеет смысл, коли мы не способны обеспечить будущность своих детей? Живя в одиночку, только для себя, люди тупеют от работы, преисполняются мрачными мыслями, а годы катятся – не остановишь, – и вот однажды обнаруживают не только полное свое одиночество, но и тщету всех усилий, не приведших даже к зажиточности: в результате они оказываются еще беднее, чем вначале. В конечном счете у патриархального родового строя было много хорошего: стоит вот так усесться всем вместе вокруг стола, вместе распить бутылочку, съесть супу, и сразу возрождается старое довольство; а ведь обычный-то наш сотрапезник – смерть; постепенно перестают отдавать себе отчет, что только на нее и работают; жить для себя – равнозначно жизни ради смерти; но не будем углубляться. Надо найти способ, как выстоять. А уж философия и религия тогда сами приложатся.