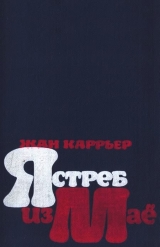

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 19 страниц)

Жан Каррьер

Предисловие

Дик, бесприютен, жесток к человеку этот уголок первозданной природы, где происходит действие романа Жана Каррьера «Ястреб из Маё». Здесь, в Севеннах, в горном краю французского Юга, все чрезмерно и грозно. Смертельная стужа, невиданные снегопады, леденящие ветры зимой, а летом испепеляющая жара, свирепая засуха, страшные грозы – то сухие, без капли дождя, то низвергающие на изнуренную безводьем землю чудовищные потоки, и тогда на крестьянских делянках скудные всходы гибнут уже не от засухи, а от воды. И если, подобно недолгому празднику, выдастся несколько мягких погожих дней, их нежданные краски только сильней подчеркнут тоскливую неизбывность ненастья.

Невдалеке от этих безотрадных мест, немного пониже, в долинах, на плоскогорьях, – иные ландшафты, другое небо. Наверху, среди голых скал, свищет пронзительный ветер, а внизу – благодатная нега, щедрость земли, ласка солнца…

Жан Каррьер – уроженец города Нима, житель здешних «низин», но его судьба прочно связана со всеми Севеннами – и с их плоскогорьями, и с их горами. Он родился в 1928 году, в семье музыкантов, после ученья был радиожурналистом и ужи давно почти безвыездно живет в родных местах. Будущий писатель еще в детстве полюбил не только эту природу, но и книги, в которых воспевались ландшафты и люди Севенн, – прежде всего книги Жана Жионо, чье творчество пронизано ароматами вершин и ущелий и посвящено нелегким судьбам местных крестьян. Первый роман Жана Каррьера, «Возвращение в Юзес» (1968), тоже об этих краях; книга была замечена, автор удостоился премии Французской Академии. А второй его роман, «Ястреб из Маё», который читатель держит сейчас в руках, вышел в 1972 году и получил одну из высших литературных наград Франции, Гонкуровскую премию. Последовавшие за этим книги Жана Каррьера по-прежнему посвящены Севеннам. Это очерковая книга «История Севенн» и роман «Пещера зачумленных», в нем повествуется о том, как в середине прошлого века группа людей бежала в горы от свирепствовавшей в их городе эпидемии холеры; обосновавшись в горной пещере, они создали маленькую коммуну; когда эпидемия кончилась, им не захотелось возвращаться в город; они сообща, дружным трудом создают процветающее хозяйство. Но властям и окрестным жителям непонятна странная жизнь чужаков; начавшийся из-за воды конфликт привел к трагической гибели «зачумленных»…

Ястреб из Маё. Одинокая птица, изо дня в день плавно кружащая в бездонном выцветшем небе. Странная ненависть к ней, наваждением наполнившая душу крестьянина, такого же одинокого и непонятного людям, как эта птица.

Ютятся среди скал крестьянские семьи. Их здесь осталось совсем немного; храня верность памяти предков, некогда бежавших сюда от религиозных преследований (ибо были они гугенотами), возделывают они свои жалкие участки, рубят по найму лес в горах, пасут свои жалкие стада. А на самом верхнем склоне, где, по существу, уже нет ни воды, ни земли, прилепилась крохотная усадьба семьи Рейланов. О тяжкой доле этих людей, отрезанных от всего мира, изолированных от остальных районов страны, и повествует роман. Хроника жизни и смерти представителей двух поколений крестьянской семьи рассказана нам как история трагической гибели целой эпохи, как горькая участь одного из последних островков патриархального уклада (отнюдь не идеализируемого писателем), оказавшегося в середине двадцатого века анахронизмом и смытого волнами капиталистической цивилизации. Ястреб из Маё – это звучит как «последний из могикан»…

Во французской литературе нашего времени весьма ощутима тяга к изображению разного рода «экзотики», «крайних» случаев, «экстремальных» жизненных ситуаций. Испытывая непреодолимое отвращение к уродствам «общества потребления», к буржуазной юродской цивилизации, к отупляющей человека «массовой культуре» с ее полной бездуховностью, писатели ищут какую-то реальность, которая была бы непохожа на окружающую горожанина серость и противостояла бы обезличенности человека, затерянности его в толпе, отрыву его от природы и от духовного общения с другими людьми.

Этим и объясняются столь многочисленные и разнообразные случаи «ухода» французских романистов к иным берегам бытия. Здесь и порывы в «страну детства», обитатели которой еще не утратили нравственной чистоты и непосредственности восприятия жизни, здесь и попытки вспомнить недавнее прошлое, заново пережить героическую пору антифашистского Сопротивления, здесь и надежда в давних эпохах найти нерастраченные человеческие ценности, здесь и погружение в «периферийные» слои сегодняшней жизни, стремление обрести среди деклассированных низов цельность характеров, силу и мудрость, отстоявшие себя от натиска буржуазной морали, здесь и художественные утопии, исследующие бескорыстие и великодушие зверей – в противопоставлении этих качеств эгоизму людей. С неприятием буржуазного образа жизни связаны и попытки писателей спрятаться в мир чистой, высокой любви. В этом же ряду и руссоистские выходы «в природу», к патриархальности отношений в деревне, на отшибе от городов, к «незамутненности» сельских нравов; яркие и сильные натуры, зачастую идеализированные, рисуют в своих книгах, посвященных изображению крестьянства, такие мастера, как Андре Шамсон, Поль Виалар, Бернар Клавель и многие другие романисты Франции.

Но уход в экзотику, в некие необыденные сферы, далекие от каждодневных примет привычной жизни, у крупных, масштабно мыслящих художников оказывается мнимым уходом и зачастую оборачивается лишь новой формой постижения современной сложной действительности, какой-то другой возможностью сравнить удручающую реальность с мечтой, художественно исследовать и эту реальность и эту мечту.

К таким писателям принадлежит и автор «Ястреба из Маё».

Вряд ли есть необходимость останавливаться здесь на сюжете романа: событийный ряд – это лишь одна из сторон этой самобытной книги, и, пожалуй, не главная ее сторона. Фабульная линия сюжета дополнена и освещена здесь философским осмыслением почти каждого поступка героев; фабула вполне реалистического свойства прочитывается здесь зачастую и как своего рода притча, смысл которой гораздо многограннее простой событийности. И на первый план в этом философском прочтении судеб героев выступают пейзажные описания.

Природа в романе Каррьера написана с большой убедительной силой. Картины скал, ущелий, ручьев, облаков – это портреты стихий, живущих своей таинственной жизнью. Пейзажи в романе отмечены высокой поэзией – поэзией закатов, восходов, терпких запахов трав, поэзией нескончаемых зим и кратковременных весен, поэзией минерального царства, не то чтобы прямо враждебного человеку, но глубоко равнодушного к нему, поэзией нечастых, но тем более радостных мгновений слиянности человека с природой. Эта поэзия, эта поэтичность прозы Жана Каррьера имеет прямое отношение и к поэзии как жанру художественного творчества.

Французская поэзия нашего столетия развивается во многом как особое, подчиненное своим законам ритмической, звуковой, интонационной организации, словесное выражение серьезных философских исканий и интуитивных проникновений в суть бытия, как порыв и стремление нащупать, поймать, стихотворными средствами определить место человека в непрерывной динамике сущего. Обостренный интерес к внутренней жизни человека и к его социальным связям сочетается у ряда поэтов Франции с чуткостью к «внутренней жизни» природы, к подспудным силам, кроющимся за поверхностью неодушевленных предметов, к человеческим «связям» с камнем, почвой, морем, огнем, светом, листвой, со зверем и птицей. Особенно явственно проявляется этот интерес к природе в последние полтора-два десятилетия. Из контактов человека, его разума, его чувств со стихиями, минералами, растениями, животным миром высекаются искры живой человечности, рождается его сопричастность круговороту бытия, всему многообразию жизни на нашей планете. Философский накал французской поэзии нашего века иногда идет в ущерб ее непосредственной лиричности, но он связан с гражданственностью поэзии и становится одной из форм проявления ее гуманизма, ее человеческой теплоты. Так было в стихах Поля Элюара и Рене-Ги Каду, так происходит в стихах Рене Шаре и Франсиса Понжа, Гильвика и Алена Боске, Жана Руссело и Жоржа Роза и многих других, в остальном друг с другом несхожих поэтов («Заметишь, бывает, что тебе улыбается камень, а как ему скажешь об этом?» – говорит Гильвик. «С той поры, как ветер слушает нас… он ничего не сказал на языке, нам понятном, – может быть, потому, что мы сами ни разу еще не сказали того, что было бы ветру понятно, что могло бы его за живое задеть…» – говорит Жорж Роз).

Нечто похожее – разумеется, с поправкой на законы повествовательного жанра – мы находим и во французских романах. Поэзия вторгается в прозу не только как поэтичность, не только как лирико-метафорический речевой пласт, но как особая форма выражения мира, как несколько иной, именно поэзии присущий способ исследования ассоциативных и, более глубоко, причинных и следственных связей между человеком и природой. Так происходит и в романе Жана Каррьера. Природа здесь имеет самостоятельное место в повествовании, она – действующее лицо книги. Природа непоседлива и капризна, она здесь как живое существо, раздираемое противоречивыми намерениями и страстями, и даже тогда, когда в тексте романа прямо провозглашается безразличие природы к человеку и ее непостижимость, – все равно, сама запальчивость этих постулатов уже свидетельствует о том, что человек-то к природе небезразличен, и словно предполагает некую взаимность отношений. Природа в «Ястребе из Маё» живет своей богатой – несмотря на суровость и скудость этих краев! – жизнью, напряженной и страстной, она что-то в себе таит, что-то скрывает, чего-то недоговаривает, и это постоянно держит людей в напряжении, злит их, будоражит, волнует, вызывает ненависть, ярость, а порою – увы, редко – наполняет чувством великого умиротворения, но никогда не оставляет ни героев, ни нас, читателей, спокойными созерцателями ее чудес.

Картины природы в романе Каррьера очеловечены, насыщены тем настроением, которым живет в данный момент человек, но они при этом написаны и «сами по себе», в них не ощущаешь нарочитой заданности, подверстанности настроению, они не навязаны нам. Просто меняется погода, переходят друг в друга краски неба, сменяют друг друга времена года – и меняются пейзажные планы, меняются масштабы картины; меняются, но остается и, при всей символичности этих пейзажей, ощущается нами художническая верность оригиналу, плотность мазка реалистической живописи, тонкая наблюдательность, умение выбрать точное слово, передающее бесчисленные оттенки красок, интонации ветра, ароматы цветущих или выжженных склонов, звуки лета, весны, осени и зимы.

Здесь есть свой высокий пафос, своя патетика, идущая от восхищения могуществом природы, от любви к родной земле. Пафос любви и любования неотделим от трагического пафоса горечи и унижения человека, которому природа приносит не только радость, но горе, несчастье, беду. Неповторимость этих вариаций пейзажа связана в романе Жана Каррьера с неповторимостью внутреннего облика каждого персонажа, чьими глазами в каждый данный момент смотрим мы на севеннский пейзаж.

От лица автора пейзаж дается не совсем так, как, скажем, от лица доктора Стефана, а старый Рейлан, по прозвищу «Молчальник», видит горы и небо особо, по-своему, вовсе не так, как его сыновья; да и старший из них, Абель, понимает и видит природу иначе, чем его младший брат Жозеф.

Собственно авторские картины природы пересыпаны комментариями, говорящими о тщете человеческих усилий перед лицом непостижимой природы. «Здесь царствуют минералы, и, как бы ни стрекотали доведенные до белого каления насекомые, их стрекотание какое-то неживое, металлическое и тоже будто относится к этому минеральному царству… Когда… видишь, насколько хватает взгляд, только нагромождение рассыпанных вслепую камней, то и не будучи философом… ощутишь свое ничтожество перед мертвой необъятностью…» Резкость и суровость пейзажа перекликается тут с обреченностью людей, живущих в этих проклятых богом местах, где «о возрасте знают только – молод ты или стар: условия жизни не допускают половинчатости».

А ведь было время, когда для братьев Рейланов, тогда еще совсем молодых, эта крутая и неприветливая природа не была злой мачехой, когда «летняя жара и зимняя стужа, благодаря своей несхожести, были для них сами по себе преисполнены приключениями…» «Воздух… пьянил их сильнее вина», и даже запахи чахлой травы будили их молодую кровь. А отец их, Молчальник, всегда, до старости лет, до самой смерти своей чувствовал, как пьянит его родная природа. Его никогда не покидало ощущение полноты бытия, «сурового успокоения, которое он испытывал, соединяя свои усилия с усилиями лошади, вспарывая жнивье, вскрывая бесплодную, изжаренную, растрескавшуюся поверхность земли… под которой плененная жизнь молчаливо ожидает воздуха, дождя и солнца, чтобы вновь возродиться в хрупких трепещущих стеблях…».

Эти минуты прозрения, понимания единства с природой, общности нашего, человеческого, и ее, природы, предназначения – помогать вечному продолжению жизни на земле, – оказываются в романе вершинными точками, они выражают самую главную и высокую истину, рядом с которой взаимное непонимание человека и природы, их глухая вражда выглядят лишь досадным недоразумением…

Абель Рейлан унаследовал от отца могучую тягу к родной земле. Судьба отца была трагична и прекрасна, как прекрасна его смерть в слиянии с природой. Судьба старшего сына, Абеля Рейлана, тоже трагична и тоже прекрасна в своем порыве к жизни, воде. Трагична судьба матери (Как ее звали, Жюльеттой? – спросит на похоронах доктор. И сын смущенно молчит…), она пала жертвой этого рока, этой нищенской жизни и беспросветной нужды, жертвой собственной слепой материнской любви.

А судьба младшего сына? Она жалка и по-своему тоже трагична. Жозеф ушел, спустился «вниз», влился в толпу узников (города – это тюрьмы, считал отец), он предал. Имя «Каин» ни разу не произнесено на страницах романа, но аллегория достаточно прозрачна. Жозеф ушел – и предал брата (Абеля, Авеля), предал память отца (имя Адам дважды звучит в книге). Жозеф жалкая посредственность, в его жизненной судьбе словно бы пунктиром намечена пародия на первые этапы пути стендалевского Жюльена Сореля; в чем-то даже повторены отдельные ситуации «Красного и черного» (младший Рейлан хочет стать священником; отец и старший брат презирают хилого, склонного к «умствованиям» Жозефа…). Но измельчали в двадцатом веке Жюльены Сорели, стали неспособны на сильное чувство, на страсть, на любовь, на ненависть. Жозеф ничтожен и жалок, как жалка прельстившая его «городская» цивилизация и «чистая» жизнь; он мелок, как мелки рядом с первозданной дикостью Севенн околдовавшие его стерильные пейзажи чистенькой и ухоженной бюргерской Швейцарии. «Отели Нового мира с их кондиционерами изгнали из его памяти леса Старого мира, где в мистической бедности протекло его детство…» Жозеф забыл, отрекся. Недаром его старший брат в последние дни своей жизни думает о том, что самое худшее для человека – «это все бросить, отречься от того, чем был до сих пор».

Абель Рейлан не отрекся. Вызов, который он с такой яростью бросает небесам, стреляя из старого дробовика в зловещую хищную птицу, открывает перед нами истинный облик этого увальня и нелюдима, прячущего под медвежьей внешностью ранимую душу. Свои мысли он не умеет сформулировать, выразить, они зреют подспудно, но назначение человека он понимает глубоко и точно. Понимает, что место его в единении со стихиями или в борьбе – единоборстве – с ними, но не в бегстве от них.

Подвиг Абеля Рейлана, трагический в своей кажущейся бессмысленности, является обвинением. Но обвинение это брошено по исконному «уделу человеческому», не року, не абсурдности бытия, а зловещим законам капиталистического хозяйствования, преступному небрежению интересами целого края и его жителей.

Проложить дороги, провести электричество, объединить усилия крестьян в земледельческом кооперативе («в колхозе», мечтает Деспек, тесть Абеля) – это не может быть осуществлено в стране, где властвует чистоган. А остаться жить на таком клочке земли и камней – значит неизбежно погибнуть. Только в этом контексте обретают свой истинный смысл слова и автора, и местного доктора о том, что «карты сданы раз и навсегда», что «с надеждой надо распроститься», что «перспектив – никаких», ибо «слепые законы, предписанные вселенной, давят здесь на жизнь людей куда тяжелее, прямее, чем где бы то ни было»… Такова «трагическая ирреальность существования здешних мужчин и женщин».

Да, конечно, что и говорить, природа, изображенная в «Ястребе из Маё», жестока и безжалостна к людям; что и говорить, «некоммуникабельность», пролегшая между местным людом и остальным миром, словно сочится из бесплодных скал и камней, из всего этого доисторического пейзажа. Но это вовсе не означает, что лишь дикостью природы объясняет писатель безвыходность положения Рейланов и их соседей. Необычность, «экзотичность» природы лишь обнажает коренящуюся в обществе болезнь. Именно здесь она особенно вопиюща, эта «диспропорция между простодушно поставленной целью и результатом»: «нуждаясь в воде, роют колодец, однако усилия, на это затраченные, – рабочий пыл, годы, принесенные в жертву, – вряд ли стоят достигнутого…»

Высказав эту сентенцию, в которой спрессована самая суть романа, Жан Каррьер спешит уточнить: «(я говорю, разумеется, с точки зрения стороннего наблюдателя)».

Это признание в скобках свидетельствует именно о том, что Жан Каррьер не сторонний наблюдатель. Ибо то, что стороннему наблюдателю может показаться лишь «вопиющей диспропорцией», то на самом деле есть высокий подвиг человеческого духа.

Чудовищно тяжкие условия жизни, изображенные в этой книге, можно, разумеется, посчитать исключением. Но, как говорит в своем маленьком вступлении к роману его автор, «случается ведь, что исключение не подтверждает правила, а обличает его несостоятельность».

Страшно, что перед лицом дикой, суровой, но прекрасной природы человек нелепо губит свою жизнь. Страшно, что живущая в людях сила, которая «поднимает их над животными, делает их неким непревзойденным феноменом вселенной» и которая в другом социальном климате дает высокие, гордые результаты, здесь вынуждает людей лишь «бессмысленно надрываться».

Такова, думается, мораль той трагической притчи, которую с болью и горечью рассказал нам французский писатель.

Морис Ваксмахер

Ястреб из Маё

(Роман)

О, если бы Ты расторг небеса и сошел!

Исайя

Расскажи мне о юге. На что это похоже. Чем они там занимаются. Почему живут там. Почему вообще-то живут?

Фолкнер. Авессалом

От автора

Прежде чем мои друзья с гор смогут ознакомиться с нижеследующим, я считаю себя обязанным объяснить кое-что им, а также и тем, кто знает, насколько эта книга соответствует действительности. Первые подумают, вероятно, что все у меня преувеличено; я так и слышу их восклицания – они, мол, не дикари, давно уже не живут подобным образом и так далее и тому подобное…

Я им отвечу, что существует много высокогорных районов; тот, о котором пойдет здесь речь, на географических картах (вернее будет сказать, на военных картах) занимает весьма ограниченное пространство, являясь как бы исключением из перечня милых фольклорно-банальных мест, что и послужило предлогом для окрестных жителей дать этому краю несколько пренебрежительное наименование – «страна-оборотень»; множество раз слышал я заявления, что никто и ни за что не согласился бы там жить. Добавим, что обитатели плоскогорий (известняковых, Обрака и других) – католики, а те, что из страны «оборотня» – протестанты. Забавная история, показывающая их отношение друг к другу (нам сказали, что у гугенотов лишь один глаз в середине лба), отсылает нас не к периоду религиозных войн, а к пятидесятым годам нашего столетия и является абсолютно достоверной.

Трагедия эта тем глубже, что и место действия, и сами действующие лица стремятся обособиться, отгородиться и тем дают повод современному обществу утверждать, будто это всего лишь печальное исключение, что невозможно оспорить, не впав в злонамеренность или пошлость предвыборных речей.

Но случается ведь, что исключение не подтверждает правила, а обличает его несостоятельность.

Исключение это выявляет также ту двойственность, которая с большим трудом укладывается в модные классификации. Можно ведь все отнести к разряду неврозов, даже и самую манию классификации. На этих горных вершинах, где так и кажется, что Иегова еще не создал Прародителя, беспомощный человек, зажатый между «неотвратимым» и «непознаваемым», принадлежит скорее мифологии, чем психологии, в этом смысле и следует рассматривать особенности его поведения.

Ж. К.