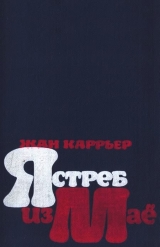

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)

Дороги проходят в стороне от этих глухих долин, и если в кои-то веки там и проедет машина, пыхтение ее сюда не докатывается. В этой стране нечасто услышишь звук колокола; деревни стиснуты между крутыми скатами гор, расстояния чересчур велики, чересчур обильны препятствиями, вершины чересчур круты, чтобы слышен был благовест, как в деревенской местности со спокойным, волнистым рельефом, где по утрам перекликаются петухи, а колокольный звон, проникая сквозь окрестную зелень, делает всякий день праздничным. Здесь же и воскресенье похоже на будни. В любое время года, все семь дней недели одинаково молчаливы, насыщены лишь извечным, невозмутимым дыханием природы, к которому надо привыкнуть и терпеливо сносить его до конца своих дней. Но жизнь, которую здесь ведут люди, так тяжка, так бедна развлечениями, что только в собственных нравственных муках и остается искать источник самоутверждения и смысл существования.

Здешние жители обладают безнадежным упорством поруганных, обездоленных и, в конце концов, позабытых существ: за их плечами длинная история преследований, несправедливых гонений и унижений, не считая теперешних обид и невзгод. Все это привило им привычку, если не вкус, к непосильным задачам. Теперь, когда уже не приходится оказывать сопротивление королевским драгунам, сражаясь в одиночку против целой сотни, надо победить суровую, безжалостную природу – один на один, и голыми руками. Тут не обойдешься без некоторого героизма, а ведь он теперь не в чести. Стоит ли удивляться тому, что здешняя молодежь в большинстве случаев отступает от борьбы, рассматривая ее как анахронизм, она предпочитает бесславные, но более легкие, спокойные решения. Вот почему, как только представится случай, кладут они ключ под порог дома и охотно меняют топор лесоруба и рукоятку плуга на первый попавшийся мундир государственного служащего.

Если только человек не одержим своего рода демоном. А где и водиться демонам, как не в таком абсолютном уединении, внушающем одержимому человеку стремление к невыполнимому? Единственные орудия, которыми здесь располагают, это – топор, мотыга, соха и, в случае надобности, ружье. Слова, идеи – над ними смеются: они наводят на мысль о лживых заверениях или отказах от собственных обещаний, что свойственно политиканам (или церковникам).

Люди, которых встречаешь на этих вершинах, чаще всего существа молчаливые, втихомолку исполняющие свои обязанности. Никому из них нет охоты рассказывать о своей жизни. Что рассказывать? И кому? Один на один с горой, склоны которой надо прорубать, один – в глубине ямы, когда копает колодец, один, когда расставляет на равнине силки для ловли дроздов или подстреливает зайца, чтобы улучшить свой рацион, один – на вырубках в лесу, один, когда корчует заросли дрока, один – перед демонической одержимостью, толкающей к преодолению трудностей, хотя так просто было бы забрать свои пожитки и повернуться спиной к этой земле, не имеющей будущего, напрочь отринуть – как это делают многие здешние – безрадостное существование. В общем, если спросить у этих отшельников, что заставляет их так бессмысленно надрываться, они не будут знать, что ответить, или скажут какую-нибудь глупость: они сами ничего не в состоянии объяснить. И вполне понятно почему: их вызов столь неосознан, столь примитивен в своей основе, что они не способны дать себе отчет в своих поступках или обозначить их неким символом (так эволюция, происходящая в яйце или прорастающем семени, не осознается ни яйцом, ни семенем).

Но диспропорция между простодушно поставленной целью и результатом вопиюща; нуждаясь в воде, роют колодец, однако усилия на это затраченные – рабочий пыл, годы, принесенные в жертву, вряд ли стоят достигнутого (я говорю, разумеется, с точки зрения стороннего наблюдателя).

3Теперь те трое, которых мы оставили на склоне, достигли неглубокой расщелины, где, пенясь, стремил свои черные воды поток. Наверху, на гребне горы, было недавно только свежо, но по мере спуска их охватывал резкий холод, сменившийся ледяной сыростью, тяжелой, прямо-таки свинцовой; дыхание их дымилось, лица одеревенели: в этом месте даже летом с заходом солнца озером разливается и застывает студеное марево.

Показались первые буки: поток близок. Подлесок слегка фосфоресцирует, но вокруг полумрак, как в церкви, это неопределенный час, когда небо уже совершенно темно, а земля еще продолжает чуть-чуть светиться. Мягкая почва, укрытая ватой снега, приглушает шаги и лишь слегка поскрипывает под ногами. Петляя между деревьями, заметенная тропа становится вовсе неразличимой, разветвляется на множество обманчивых тропок: спускаться можно только по скату, все более и более крутому и скользкому; а тут еще тащи на себе весь этот скарб, который ежеминутно цепляется за густой кустарник, того и гляди потеряешь равновесие (есть, правда, другой, менее опасный спуск, им-то они обычно и пользуются, доставляя на ферму груз зерна или дров, но тот спуск без конца извивается по откосу, а сегодня необходимо поторапливаться!).

Это резкое, разламывающее поясницу скольжение вызывает отборную ругань у первого из цепочки, Абеля, которого называют обычно старшим Рейланом, у него тройное преимущество – роста (он великан и перерос своего отца на целую голову), возраста (двадцать шесть лет) и характера (сущий медведь); вот он и позволяет себе вольности, в частности, словесные, достаточно сильные, если учесть полученное им воспитание: ведь его отец – старый гугенот, понаторевший в вопросе о принципах, особенно религиозных; он из семьи, где на протяжении нескольких веков Библия была непреложным законом, где приверженность традициям являлась единственной моральной гарантией и единственным оплотом посреди бесчисленных испытаний, – с небом шутки плохи, и тем более непозволительна привычка к ругани, оскверняющей святая святых. В прежние времена за малейшее словоблудие расплачивались целой неделей тасканья воды, за которой надо было идти к черту на куличики, чтобы сэкономить ту, что в цистерне. Но с тех пор, как сын возмужал, а точнее, когда он вернулся из молодежного лагеря и стал жонглировать срубленными деревьями, словно спичками (об этом еще пойдет речь), отец лишь покачивал головой, да громче, чем требовалось, прочищал горло, дабы напомнить о своем присутствии и неодобрении.

Когда они подошли к потоку, почти совсем стемнело, но излучаемый землей обманчивый тусклый свет сопротивляется мраку куда дольше, чем это можно себе представить. Расщелина с очень крутыми скатами, куда солнце никогда не заглядывает, – прибежище растений, любящих сырость и темноту, главным образом папоротника, веера которого, порыжевшие от мороза, уже начали пригибаться под толстым слоем снега, выпавшего за какие-нибудь полчаса на добрых десять сантиметров. И Жозеф Рейлан подумал: если не замедлять хода, скоро они очутятся в надежном укрытии и тепле.

Они спускаются, хрустя ломкими сухими ветками, подминая перепутанную густую поросль, всю засыпанную снегом; такие гимнастические упражнения сдобрены, как и следует ожидать, крепкими словечками, которые придают некоторое подобие жизни этому растительному кладбищу. Внезапно разбуженная большая птица, уже угнездившаяся на ночь, взлетает поспешно, но совершенно бесшумно; прямо непонятно, как может она лететь так быстро, ни на что не натыкаясь в этом чудовищном хаосе; вот она показалась еще раз, следуя вдоль потока к новому гнездовью.

Ледяным холодом веет из каменной глубины расщелины, по которой, бурля, несется черная, глянцевитая вода. Она дымится, как кипяток, и жадно проглатывает хлопья снега. Наконец-то трое гугенотов добираются до переправы; от радости, что на спуске не сбились с пути, они позволяют себе остановиться; сбрасывают свою ношу и справляют нужду прямо в чистейший снег, который все громче ухает у них под ногами.

Еще можно различить кое-как сложенные древесные стволы, вернее, синеватый непорочный покров, которым и их и все, кроме воды, укрыл окрест снег; эти стволы с двух сторон лежат на поддерживающих их огромных камнях, похожих на двух чудовищ, ставших на колени в глубине склепа и держащих на спинах громадный катафалк. Сегодня вечером все выглядит зловеще и угрожающе.

Именно с этой минуты все усложняется. А ведь можно было бы избежать неприятностей, идя по обычной дороге, на которой есть каменный мост через поток… но не будем забегать вперед.

В Маё карты сданы, казалось бы, раз и навсегда; да и сама игра не допускает большого числа комбинаций, и неожиданностей в ней также не предвидится. С надеждой надо распроститься: невозможно представить себе, какой неслыханный козырь должен свалиться с неба, чтобы устранить заранее предопределенный проигрыш, а игра тем не менее продолжается. Ни больших радостей, ни катастрофических несчастий: всего лишь полный короб неприятностей, но пока каштаны съедобны, еще можно как-то жить. Да, в общем, никто ни о чем и не беспокоится: перспектив никаких, да их и не ищут, а с какой-то, отнюдь не лучшей, точки зрения, все идет нормально, своим чередом. Если не мудрствовать лукаво и верить, что дважды два все еще четыре, то в конце-то концов не так уж и плохо обстоят дела. Можно испытывать голод и нужду – а уж они-то ее испытывали и еще как, – но тот, кто голодал, знает, что аппетит зависит не от качества пищи, скорее уж наоборот. Скажем прямо – Жозеф Рейлан уже испытал такой ненасытный голод, что не брезговал и мясом вороны.

До войны сорокового года в этих бедных хижинах кусочек хлеба, натертый чесноком и смазанный ореховым маслом домашнего изготовления, считался уже лакомством, вот почему в период всеобщих лишений, когда в стране были опустошены все закрома и обшарены погреба, для этого нищенского района ничто не изменилось. Извечная каштановая кашица выйдет победительницей из всеобщего голода, так что в этот момент ее постоянные потребители даже сочтут себя по отношению к другим в привилегированном положении; но в то время, когда три четверти населения Франции обжираются, трудно представить себе большую обездоленность.

Двое молодых опустошителей птичьих гнезд были от природы краснощекими здоровяками, которых подстерегает раннее полнокровие, а к пятидесяти годам – апоплексия, невзирая даже на скудость их ежедневного рациона; вкус бифштекса им ведь неведом, они знают разве лишь припахивающее горьким дымком мясо собственноручно подстреленной дичи. Недостаток благородных протеинов вызывал непрестанный ненасытимый голод, заставивший лихих пареньков в совершенстве овладеть пращой, которую они частенько пускали в ход возле рва с отбросами, куда не брезговали залетать более упитанные, чем голуби, стервятники. Убив одного из них, парни забирались повыше на сланцевую гору, поросшую шильной травой и, тайком ощипав и зажарив на костре свою добычу, подставляли одну щеку прохладному ветру, другую – горячему солнцу, а утренний воздух ясного апрельского утра, чистый, как родниковая вода, пьянил их сильнее вина. Острый запах саротамнуса, чахлой травы, карабкающейся на высоты, где уже ничто не произрастает, восхитительно будоражил кровь нашим новоиспеченным робинзонам; они падали в эту терпкую траву, мягкую и податливую, словно девичья плоть, и, запрокинув голову, следили за пробегающими облаками; отполированное ветром, сверкало небо; по краям склонов колыхалась трава, призывая их к странствиям. Но летняя жара и зимняя стужа, благодаря своей несхожести, были для них сами по себе преисполнены приключениями. Сказочное время, которое не было временем! Времена года обручались с пейзажем, завладевали его контурами, прибавляли свою собственную географию к сонной географии вершин, подобно тому, как облака воздвигают неведомые горы, такие чарующие, когда они проплывают над подлинными земными горами. Но если сердце перестанет биться, пространства исчезнут и уже никакие океаны не в силах будут внушить ему какое бы то ни было желание. Лишь бы лето оставалось жарким, а зима холодной, и можно согласиться стать еще глупее, чем ты есть: глупым, как Адам. Ему-то к чему было браться за топор! К чему наследовать эту мерзкую болезнь – совать повсюду нос, рыться в сути вещей, словно в игрушке, чтобы докопаться до механизма? Тоже мне занятие! Разве не лучше попросту жариться на солнце и принимать вещи такими, как они есть? Ну нет, это было бы чересчур просто: сыновья Адама предпочли тень – добыче, и единственно из желания поиграть мускулами перед зеркалом. Октябрьское солнце придавало особую яркость герани, горшки которой выстраивались на выступах вокруг террас; ради удовольствия любоваться ими можно было сидеть там часами.

В июне вечера благоухали цветущими вдоль улочек деревьями, растения и листья – все замирало: воздух становился недвижимым. От такого спокойствия можно было вообразить, будто находишься не под открытым небом, среди всех мирских превратностей (ведь малейший ветерок может иногда причинить неизреченные страдания), но в необъятной защищенной теплице, как если бы земля вдруг стала вполне благоприятной для жизни; до самых звезд простирался этот покой, которым пользуются звери, торопясь заняться своими ночными делами. Они вроде бы тоже чувствуют, что в такие мгновения можно спокойно передвигаться по всему миру; в нем воцарялась таинственная сладость первого вечера творения, когда все животные впервые очутились вместе и общались еще до пролития первой капли крови. Когда столь легко дышится, первородное проклятие кажется непонятным недоразумением.

Если бы знать, но ведь это только так говорится: знать-то надо, не зная: другая несбыточность – если бы он, Жозеф Рейлан, знал, то за все золото мира не согласился бы он взяться за этот идиотский топор; до конца своих дней он собирал бы каштаны и хворост, оставаясь дурак дураком и терпя неизбывную нужду. Игра все равно не стоила свеч. Ведь ты отлично знал, бедный мой друг, что все то, что ждало тебя впереди, даже самое лучшее, ни черта не стоило. Когда настоящее предъявляло столько требований, кто мог заботиться о будущем (он где-то вычитал эту фразу, но где?), о смерти, пространстве, времени, созвездиях, о непостижимости жизни на земле и обо всем прочем.

Но вот бог, случай, судьба, назовите как вам угодно, ставит ему подножку. Двое других благополучно миновали переправу, передвигаясь маленькими шажками, ведь это – подлинный каток. Старик уже начал взбираться на противоположный откос. Абель же приостановился, отчасти, чтобы полюбоваться на зрелище: этот увалень Жозеф, у которого начинается головокружение даже на чердачной лестнице, сейчас небось сдрейфил; но Абелю и покурить захотелось. Он сбрасывает хворост, зажимает топор между коленями и, нашарив в кармане куртки крошки табаку, свертывает козью ножку, заклеивает бумажку слюной. Одним ударом ладони он высекает огонь из бензиновой зажигалки, которая дьявольски воняет и горит слабым красноватым пламенем. Когда он закуривает, воспламенившиеся крошки табака искрами разлетаются вокруг, он выпускает дым через ноздри: характерная для горца ухмылка обнажает под огромными усищами этого силача кровоточащие десны почти беззубого рта (он уже успел выковырять ножом с дюжину сгнивших корешков).

Жозеф продвигается, отступает, колеблется, балансирует; он бы не больше дрожал, даже если бы переходил Ниагарский водопад по канату. Хлопья снега величиной с большой палец щекочут ему лицо, он пытается смахнуть их локтем. Этого движения достаточно, чтобы западня разверзлась.

Двое его спутников увидали, как, выпустив свою ношу, он проделал какие-то странные танцевальные па и полетел в бездну, завизжав, как девчонка.

Он упал по ту сторону своего детства. И ему уже никогда не вернуться обратно.

4Рейланы покинули горы Эгуаль, где со стороны Камприе, в начале девятнадцатого столетия, укрылись от драгун их предки – именно тогда обосновались они в Маё, о чем свидетельствует дата смерти их прадеда, неумело выгравированная рядом с его инициалами на сланцевой доске, укрепленной на одной из самых древних могил: 1808 год, двадцать лет спустя после эдикта о свободе вероисповедания, который уравнивал гугенотов в правах и позволял им свободно жить в своих домах, если таковые у них еще оставались. Но возможно, что строения Маё относятся и к более раннему периоду.

Вокруг примитивной овчарни, словно вросшей от старости в землю (тогда как на самом-то деле это пласты овечьего помета и всяких отбросов подняли уровень почвы), или просто пещеры, обиталища дикарей, где ютились первые овцеводы и лесорубы, жизнь стала худо-бедно налаживаться; удлинялись стены, расширялись одни и замуровывались другие окна и двери, прибавлялись новые флигельки, как попало пристраивались службы для разраставшейся семьи или тощего поголовья скота – да и как можно было иначе?

Беспорядочно размножившееся жилище с налезающими друг на друга пристройками пришло в полный упадок; я хочу сказать: сейчас совершенно немыслимо вообразить, что некогда эти строения были новыми и возводились по какому-то плану. Скорее можно подумать, что это – приспособленные для жизни руины или же нечто возникшее на руинах и что из поколения в поколение руины спрессовывались, подобно тому, как в течение многих веков сращиваются морские кораллы, живущие колониями.

Нигде ни следа украшений или какого бы то ни было стремления к красоте: бесполезное здесь не в чести. Наоборот. Все свидетельствует о том, что тут твердо обосновались люди, у которых были дела поважнее, чем заботы об изяществе и уюте. Сразу видно, что строились кое-как, не испытывая любви к земле, у которой и то немногое, что она способна дать, надо вырывать силой, а это ни в коем случае не располагает к дружелюбию и признательности.

Именно неприязненный вид этих подчас циклопических построек как нельзя больше соответствует пейзажу, по природе своей неприязненному три четверти года; и эта гармония, если только здесь можно употребить такое понятие, не результат стараний обитателей, она продиктована им извне самой местностью. Если существует некое сродство между нелюдимой дикостью примитивных хижин и тех скал, из которых они возникли, так это результат свирепой первобытности, которую люди не в силах преодолеть.

В конце прошлого столетия от семьи Рейланов оставалось восемь обездоленных душ (среди них – прадед, который, как мумия, сидел в своем уголке, посасывая угасшую трубку; мать и дочь, затвердевшие, словно железо; три парня, любители прыгать через изгороди и предпочитавшие общество коз школьной скамье); семья кое-как изворачивалась и находила себе пропитание. Ели, разумеется, плохо, но ежедневно. Затируха (жидкая каштановая кашица) с нового года и до праздника святого Сильвестра; уровень жизни таков, что ниже уж некуда; именно в этих районах, где долины сужаются до расщелин и любую культуру злаков можно сеять лишь в поперечном направлении, обитает, как сказано у Мишле, самое нищенское, обездоленное население Франции.

Хотя скудость их жизни доходила до того, что они не в состоянии были отложить ни одного су на черный день или чем-то себя побаловать в лавках, когда ходили в деревни продавать продукты со своих ферм; им были неведомы ни обильные, разнообразные трапезы, ни запасы разных яств, ни шкафы, ломящиеся от белья, – они видели такое лишь у ремесленников, – зато неизменность их скудного уровня жизни давала уверенность в завтрашнем дне, которая до поры до времени не зависела от наличия денег. До тех пор, пока эти районы, округа, а впоследствии – лишь группы ферм, затерянные в глубине гор и в расщелинах скал, могли обойтись своим натуральным хозяйством и жили почти отрезанными от внешнего мира, они еще не испытывали нужды в полном смысле этого слова; то была лишь обычная для них воздержанность, и она их не угнетала, потому что все, или почти все вокруг них существовали подобным же образом.

С незапамятных времен мена служила им вместо денег; да денег и требовалось-то немного, разве что на кофе, сахар, табак, порох и дробь для охоты; и еще на вельветовые костюмы для свадеб, костюмы, в которых полвека спустя они ложились в могилу; на камине обычно стояла железная шкатулка с небольшим количеством монет, которые доставали в самых крайних случаях – для оплаты медицинских услуг; впрочем, человека в сюртуке и с черным чемоданчиком встречали хоть и почтительно, но с оттенком иронии: было просто невероятно, если он переступал порог какой-нибудь хижины больше трех раз за целую жизнь ее обитателя, и все его знания употреблялись главным образом на то, чтобы констатировать смерть.

Но технический прогресс стягивал свои петли и вокруг этого островка, где еще упорно теплилась растительная жизнь; там, где раньше вились лишь грунтовые, размываемые водами дороги, начали прокладывать шоссе, а это облегчало доступ к городам и множило искушения; старинный уклад заколебался, остро ощущалось отсутствие денег, их нехватка унижала, а невозможность заработать, хоть и работаешь, как каторжный, вызывала горечь и отчаянное стремление любыми способами раздобыть эти деньги. Тут сразу обозначился резкий упадок; никто уж не хотел жить, как прежде, внезапное отвращение к исконному окружению и обычаям знаменовало конец старой цивилизации.

Очень быстро жизнь на этих высотах оскудела, перекочевала в долины, где были более человеческие условия, соответствующие веяниям века. Вначале сбежали самые молодые, которым осточертело уединение и бесперспективный тяжкий труд. Молодежь, соблазненная переменами, увлеченная процветанием городов, где возникли маленькие прибыльные предприятия, положила начало дезертирству с гор, она без сожаления расставалась с прежним существованием, лишенным какого бы то ни было приятства. Многие семьи были столь бедны, что весь их скарб умещался на ручных тележках, а зараженную червоточиной мебель они попросту оставляли гнить там, где она стояла: уходя, люди иногда даже ключ оставляли ржаветь в двери. Прошло немного времени, и деревья выросли в брошенных кухнях, вконец продырявив ветвями обветшавшие кровли.

Война четырнадцатого – восемнадцатого годов быстро опустошила последние бастионы уединения: в 1920 году Маё насчитывало всего лишь одного обитателя, Рейлана-Молчальника, родившегося в 1895 году, последнего в угасающем роду; однако он восстановил свой род, женившись на дальней родственнице, надо сказать, ко всеобщему удивлению: ведь он никуда не вылезал из своей дыры и вообще рта не раскрывал, разве что перед трапезой глухо проборматывал обрывки молитв. Но один-то раз он с ней повстречался (это произошло во Флораке, куда он попал из-за наследства: доставшийся ей лес вклинивался во владения Молчальника, и границы его были неясны); несомненно, он счел уместным как-то вызвать ее расположение, и вовсе не из-за леса, который ничего не стоил, – ему понравилась ее сдержанность и то невозмутимое крестьянское упорство, с которым она отстаивала в этой тяжбе свои права.

Брак был решен путем переписки; она жила в Бессеже с мертвецки пьющим отцом и двумя младшими братьями-шахтерами, которым еще не исполнилось и двадцати. Она была еще слабосильной бедной девчушкой с красными глазами, когда ей пришлось занять место матери, умершей от истощения. Вечная посуда, стирка, облупленные стены, перенаселенный шахтерский поселок, грязные улицы, заводские гудки, сплошная копоть – словом, невыносимые жизненные условия, ничтожные заработки, неоплатные долги у бакалейщика и в аптеке; едва прикрывшись нищенским рубищем, подкарауливала она у дверей бистро, пока оттуда выставят еле держащегося на ногах отца: такого и у Золя не вычитаешь. Прибыли первые письма от Рейлана; они показались ей творениями Вергилия, садами Аркадии, шелестом буковой листвы. Маленькая кузина распечатывала и читала эти письма, и не было уже вокруг невыносимой мерзости, и казалось ей, будто рядом распахивается окно, выходящее прямо в лес: написанные на отсыревшей бумаге, письма пахли свежими грибами.

Таким-то вот образом несчастная рабыня попалась в ловушку, сулившую ей голубые небеса, чистый воздух, прозрачные воды и цветущие луга, – стиль этих посланий был так же цветист, как поля нарциссов, которые возникли в ее воображении; да и безупречная, с ее точки зрения, орфография изобличала серьезность характера и честность намерений того, кто их писал (увы!); в благородном почерке, в унтерских стишках, украшенных арабесками и замысловатыми завитушками, ей издали виделось нечто возвышенное, крылатое; слезы на глазах, луга фиалок – все это сулило конец ее крестным мукам и ничем невозмутимую благодать сельской жизни в единении с человеком большого сердца, сильным, но деликатным, поэтом и крестьянином одновременно.

И вот всего через три месяца бедняжка, никак не подготовленная к жизни в горах, очутилась там, на вершинах, почти в облаках, но вовсе не в тех, какие она себе навоображала: небеса были неизменно свинцовыми, воздух ледяным, вода, может быть, и прозрачной, но за ней приходилось ходить далеко, и даже весьма далеко; а вместо пресловутых цветущих лугов вздымались неприступные каменные стены, достигавшие тысячи метров в вышину. Когда ноги весь день в грязи, на голове узел белья, в каждой руке по ведру холодной воды, и она уже беременна (Абелем), а измождена больше, чем когда бы то ни было, тут сам собой возникает вопрос: так ли уж она выиграла, променяв рабочий поселок с его грязью, шумом и пьянством на чудовищное одиночество, с глазу на глаз с мрачным дровосеком, слов нет – безукоризненно воздержанным столь же на разговор, как на спиртное, впрочем, ничто не подавало надежды на присутствие в этом доме иного напитка, кроме воды; в довершение бед она уже поняла, что ее муж (ведь бедняжка таки обвенчалась с ним) вовсе не склонен к романтическим чувствам, так же как и к поэзии.

Стояла весенняя пора, но это тоже не улучшало положения: погода была такая, что хороший хозяин и собаку на двор не выгонит, и все же ее муж уходил на заре с топором в руках, мотыгой, закинутой за плечо, и торбой с горсточкой каштанов либо куском сыра (редко-редко брал он и то и другое вместе) – и это на весь день! Возвращался он всегда затемно, полумертвый от усталости, холода, да еще и голода, и каждый вечер разыгрывалась одна и та же сцена: склонившись над неизменной вегетарианской похлебкой, сложив руки, он сквозь зубы бормотал нечто, долженствовавшее обозначать молитву, а потом, не поднимая носа от тарелки и не произнося ни слова, проглатывал суровую пищу и прямехонько шел спать, немедленно впадая в не менее суровый сон, даже чем-то смахивавший на смерть; нос у него был постоянно заложен, и поэтому он, заснув на спине, словно труп, широко раскрывал рот. Ни тени поэзии или галантности. И никаких вольностей: воздержание распространялось и на постель. Словом, он не был весельчаком, и в конце концов она поняла, что имеет дело с человеком зловеще замкнутым; однако каким же образом, черт побери, умудрился он писать ей столь чувствительные, столь романтические письма? Вроде бы и не он писал, думала она, все с большим и большим недоумением их перечитывая. Долго размышляла она над непостижимой загадкой души человеческой, пытаясь объяснить странности поведения мужа его застенчивостью, но объясниться с ним она не решалась, так как побаивалась его. И вот однажды, забредя на чердак, она заметила спрятанный за балкой сверток; он показался ей не столь пропыленным, как все остальное, и это насторожило ее, а вдруг – деньги? Недаром в Бессеже ей все уши прожужжали, будто горцы до того жадны, что способны подохнуть с голоду, лежа на матрасе, набитом банковыми билетами.

Увы! То была всего лишь связка газет, старая подборка газеты «Ла вейе де шомьер»; она перелистала несколько номеров: что же она наделала! Вся кровь отхлынула от ее лица: пред ней предстала основа любовной корреспонденции ее мужа; целые фразы – черным по белому (серым по желтому: газеты были необыкновенно стары). Если бы он узнал, что она его разоблачила, сгорел бы со стыда. Это-то и удержало ее от того, чтобы швырнуть ему в тот же вечер газеты в физиономию, когда он вернулся домой. На том дело и кончилось, но она с трудом перенесла свое открытие, и мало-помалу сознание, что ее надули, привело к неизбывной горечи и обернулось стойкой обидой, которую еще усиливали воистину несносные условия жизни: ни воды (во всяком случае, водопровода), ни электричества, ни малейшего комфорта, ни денег, будущее столь же безысходно, как и вся эта местность, начисто лишенная горизонта; никаких соседей, никого, кому можно было бы излить душу, кроме этого глухонемого, который ко всему прочему еще и обманул ее; и в довершение всего ужасающий климат, совершенно непереносимый для жительницы равнины… В общем, здесь оказалось куда хуже, чем в Бессеже.

Шахтерский ад, из которого ее вырвал Молчальник, начал рисоваться ей отныне как некий земной рай, который она в воображении расцвечивала прельстительными воспоминаниями. Как оплакивала она теперь этот шумный и продымленный рабочий поселок, искалечивший ее юность! А здесь – безмолвие. Она уже потеряла счет времени; в этом пустынном каменном амфитеатре, где взгляд неизменно упирался в неприступные склоны, а облака отбрасывали холодные и зыбкие тени, которые больше всего угнетали ее, все дни были одинаковы до одурения: они, казалось, скользили по ее жизни, ничего не меняя, кроме времен года; она же сама оставалась неподвижной, бессильной замедлить их бег, вся во власти бесконечной агонии времени, постепенно ускорявшего свое круговращение.

Родился Абель. Иногда она замирала, потрясенная тем, что вот ее сын уже бегает в траве; значит, он все же родился, а она едва отдавала себе в этом отчет. Ноябрь 1922 года: страдания в промерзшей комнате, помощь грудастой, затянутой в корсет повитухи, которая дышала со свистом, требовала кофе и непрерывно курила; огнем охваченная поясница, невозможность сдержать стоны и вдруг полное исчезновение болей, но и полное бессилие, словно силы истекли в этот самостоятельный кусочек плоти, который после двух-трех шлепков тоже завопил и из сморщенной, будто бы кипятком ошпаренной, и до ужаса уродливой куклы превратился, как бабочка из куколки, в нормальной формы гладенького ребенка, жалобно пищащего, требующего пищи; во время этого кровавого действа отец дурак дураком стоял в изножье кровати и среди всей этой неразберихи тупо осознавал свое отцовство; повитуха, которая терпеть не могла мужей, считая их ни на что не годными, разве только стать рогоносцами, то и дело отпихивала его подальше, словно тесто меся огромными своими ручищами. Едва оправившись, еще не твердо держась на ногах, роженица вступила в заклятый круг домашнего обихода, отягченного добавочной стиркой, беспрестанным тасканием воды, а теперь и вскармливанием младенца; но молоко, впрочем, быстро иссякло в ее от природы чахлой груди.