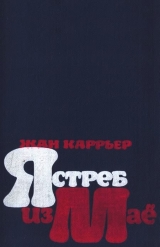

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)

Люди всегда объясняют вещи, как им заблагорассудится: то, что хорошо – от бога, что плохо – не от него. А сам он предпочитает помалкивать; хорошее и плохое так перемешаны на земле, что трудно понять, что же ему на руку, этому самому богу.

Из последних сил, истощив даже злобу свою, он воздел руки к черным тучам, сгустившимся над Горным краем. О! Если бы только пошел дождь… Но меж расставленных пальцев он ощутил лишь сухой, тепловатый ветер, сыпучий, точно песок. Проклятая погода! Проклятый край! Проклятая пустошь, где все колосья к утру полягут от этого дурацкого настырного ветра, он пройдет по ним, точно стадо быков! А отец никогда не садился за стол, где стояла всего лишь миска вареных каштанов, не прошептав усталым слабым голосом: «Возблагодарим тебя, господи, за щедроты и милости твои». Если б его благодарили за неприятности, вся жизнь превратилась бы в одно сплошное славословие. А теперь, значит, он, как пророк Илия, должен верить, что господь не повинен в этом алом пламени, которое разрасталось, раздуваемое ветром, между Маё и Мазель-де-Мор, над ландами, куда только что ударила молния и, видимо, подожгла кустарник и сухую траву. Если пожар не ограничится несколькими гектарами ланд и перескочит через поток, пожирая смолистый лес, будет ли господь в ответе за это новое бедствие? Ответ последовал незамедлительно: хлынул как из ведра, ливень, столь яростный, что и не пророк понял бы – Всевышний опять ни при чем, он не имеет отношения к этому жестокому, слепому потопу, который, возможно, и пресек в зародыше пожар на вершине Феррьера, но зато, как бы в награду за эту услугу, прибил к земле хлеба. Бог не уничтожает людских посевов, скорее всего, он попросту не интересуется тем, что произрастает на земле.

Прислонившись к гранитной стене своей шахты, Рейлан приобщался к беспощадной логике жизни. Он глядел, как при вспышках молний льются на землю потоки воды, наполнявшей подземные реки и цистерны, оживлявшей чахлый лист и уносившей культурный слой с обработанных земель. Разве их еще детьми не учили, что бог отнимает одной рукой то, что дарует другой? «Бог дал, бог взял, да святится имя его». Ну и гнусность!

Он снова лег спать, устав от всей этой бессмыслицы, и на этот раз немедленно заснул, как это часто случается в сильный дождь.

7Когда он проснулся, уже рассвело; низко нависли серые облака, моросил прохладный дождичек. Выйдя из туннеля, он глубоко вдохнул влажный воздух, пахнущий перегноем, улитками и сырым деревом. Небольшой ветерок шумел в листве. Этот легкий, ласковый шепот как бы возвещал конец тревог и возможное начало новых бедствий, ибо так оно повелось на земле. Завернувшись в одеяло, поскольку было довольно свежо, он стал на пороге своей шахты, прислушиваясь к земным шумам; дождь приятно шелестел в листьях, стекал с веток – после долгих месяцев засухи и тяжких трудов звуки эти ласкали слух, умиротворяли душу. Не к чему было замешивать Всевышнего во все эти истории с тучами, ветром, дождем, громом и молниями. Всевышнему на них начихать. Всевышний ведет такую непонятную игру, что начинаешь сомневаться, а не выдумка ли все то, во что его путают.

Немного позже, часов в семь или восемь, когда он спускался к дому перекусить (никогда еще он не был так голоден), погода стала проясняться и взъерошенные птицы, почти потерявшие голос после ненастной ночи, перекликались хриплым щебетом. Легкий ветерок разгонял облака, обнажая то тут, то там прогалины дивного голубого неба, умытого, блестящего, словно эмаль.

Когда жена услышала его шаги, она открыла дверь и вышла ему навстречу; вид у нее был растерянный.

– Мать умерла сегодня ночью, – сказала она тихо.

И положила руку ему на плечо.

8Урон был значительный: больше половины урожая погибло. Только после трех солнечных дней иные колосья на полях начали подниматься. Источник бурлил, цистерна была почти полна, водоем тоже не замедлил наполниться, погода исправилась, не наполнится лишь железная коробка-копилка.

Рейлану не терпелось покончить с жатвой, опостылевшей из-за беспрерывных хождений туда и обратно: ближайшее к ферме поле находилось в получасе пути. Когда-нибудь все это изменится.

А пока надо было хоронить старуху, мастерить гроб, копать могилу, за кладбищем, которое было уже переполнено, позвать доктора Стефана, чтобы он подписал «свидетельство о смерти».

– Это часто случается в конце лета, – заявил доктор, составляя разрешение на похороны; едва он отодвинул от себя бумажку на клеенке стола, как с удивлением обнаружил, что тотчас все устремились в спальню, куда перенесли покойницу, чтобы люди не судачили о чердаке. Впрочем, все – это громко сказано, их было всего трое: муж, жена и тесть. Младший братец ограничился телеграммой: «Задержан обилием работы. Сердцем с вами. Подробности письмом. Жозеф-Самюэль Рейлан». Так он подписывался в торжественных случаях.

А доктору Стефану не все ли равно, сейчас или днем позже похоронят покойницу, какое ему дело до того, что не позвали пастора? Во-первых, она умерла три дня назад, а умершие в грозу разлагаются быстро, сколько бы ни говорили, что при ее худобе… И разве эту старушку, весившую не больше вязанки сухой лозы, вернуло бы к жизни, если бы мосье Бартелеми или еще кто-нибудь принялся болтать вздор над ее бренными останками? Вот они и воспользовались присутствием доктора, как единственного постороннего лица на похоронах. Получалось не так уныло, тем более, что доктор был прилично одет, в черных ботинках, со шляпой в руке, при галстуке и всем прочем. Он попросил у них Библию, чтобы произнести несколько слов над могилой: «Конечно, я не в той вере воспитан, но это неважно, надо выполнить долг по отношению к ней». И добавил: «И по отношению к нам самим». Шутники эти доктора. Перед тем, как начать надгробную речь, он вдруг наклонился к Чернухе и шепотом спросил, как звали усопшую.

Честное слово… Она растерялась и посмотрела на мужа, вытянув шею, вытаращив глаза. Деспек молчал: он тоже не знал или успел забыть.

Жюльеттой звали ее. Да, точно – Жюльеттой. Да нет, не может быть. Абель уверенно кивнул: «Да, говорю тебе, ее звали Жюльетта, кому и знать, как не мне, ведь все-таки я ее сын, а не ты!» Они чуть не поссорились. «Ты вечно все путаешь; с тех пор, как ты роешь колодец там, наверху, ты позабыл даже, сколько у тебя ушей». Она никак не хотела признать, что свекровь звали Жюльеттой. «Еще чего скажете!» Наконец доктор их примирил: «Пусть будет Жюльетта!» И начал свою короткую речь текстом из Библии. Словами, которые Абелю были хорошо знакомы; после похорон он их повторил, и оба сразу заткнулись, и жена и тесть. А между тем не его заслуга, что он знал этот текст наизусть: отец читал его, по крайней мере, раз в неделю, иногда даже два:

«Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира; ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых – в доме плача, а сердце глупых – в доме веселья». О чем говорить – словеса для верующих…

Когда доктор посмотрел на часы, собираясь уходить, они спросили, сколько должны ему за визит, за беспокойство. Он и слышать ни о чем не хотел. «Я ничего с нее не взял, когда принимал у нее вашего брата и при вашем рождении тоже; не стану же я брать с нее плату за смерть!» Говорил он сердито; бросил последний взгляд на гроб в могильной яме – из щели торчал кусок черной материи, видимо, это его беспокоило, – потом поспешно пожал им руки, извинился, что дела не позволяют остаться до конца, чтобы помочь им засыпать могилу, и удалился быстрыми шагами, склонив набок голову, длинноногий и еще стройный для своих шестидесяти лет.

Час спустя, в свою очередь, распрощался с ними и тесть: при его медленной ходьбе, да еще с огромным животом, который все рос, хотя он почти ничего не ел, ему понадобится часа четыре, чтобы прибыть в свою гавань. Вот почему они остались в кухне вдвоем, праздные в час, когда обычно каждый из них работал, неприкаянные, точно в воскресный день; и верно, можно было подумать, что сейчас воскресенье или же праздник, мускулы ныли от непривычного безделья, мысли разбредались, слова не шли на язык. Абель вышел, чтобы закурить у порога цигарку. Предосеннее небо расцветилось облачками, веселое, как поле, усеянное маргаритками; под таким лазурным прозрачным небом, когда резвятся синицы и ласточки, хочется идти и идти, далеко, в неведомые края, глядя, как колышутся на ласковом ветру травы по обочинам, слушая, как шелестят в долине тополя. Он услышал ее дыхание у себя за спиной и обернулся – она пристально смотрела на противоположный склон горы, кусая губы и морща нос в гримасе, похожей на гримасу сдерживаемого смеха или издевки; он не мог понять, что с ней произошло, но вдруг глаза ее наполнились слезами; помолчав, она сказала: «Теперь мы остались одни». Он неловко обнял ее за плечи – такого не случалось со дня смерти их ребенка: «Да нет же, ты не одна, ты со мной. И почему бы твоему отцу не перебраться к нам?» Она медленно высвободилась: «Я одинока, и ты одинок, мы всегда одиноки. И умрем как собаки! Твой брат был прав: я слышала, что он говорил доктору в свой последний приезд, а может, пастору, точно не помню. Он говорил, что мы – ничто. Ничто по сравнению с этой горой напротив. Уж лучше быть камнем, чем жить так, как мы. Если бы только…» Покачав головой, она огляделась вокруг: чего она искала? «Если бы только – что?» Она вытерла слезы, сложила платок и сунула его в карман фартука. «Нет, теперь уже невозможно, нечего и стараться. Ты знаешь, для женщины жизнь без детей…» Она вернулась в кухню. Чуть погодя он последовал за ней: она крошила в кастрюлю с кипящей водой картошку, которую ей принес отец; она даже не обернулась, когда он заявил – надо же ему было что-то сказать: «Если к будущей весне я не найду воды, мы уйдем отсюда». Он надел куртку: вечером наверху будет свежо. Ему уже не терпелось оказаться там в одиночестве, снова приняться за работу, заброшенную вот уже три дня, покончить со странными мыслями, которые начали роиться у него в голове после ее слов, уж лучше крушить скалу и копать песок: в конце концов, оно приятнее, чем копаться в собственных несчастьях. Пока длится сбор урожая, он сможет посвящать своей страсти всего два часа вечером и два ранним утром, что оправдает ночевки в шахте: проснувшись, он будет сразу приступать к работе и тем сэкономит время. Это он ей и сказал на прощанье, немного смущенный, что оставляет ее одну в трауре и слезах; впрочем, ведь это всего лишь ее свекровь, и она должна бы даже радоваться избавлению от неприятных обязанностей: говорят, когда люди не одной крови, они всегда испытывают отвращение к чужому неопрятному телу. К тому же ему трудно было лежать в постели среди четырех стен, ведь его ждут там, наверху, его орудия труда и порох, ждут уже три дня, с самого воскресного утра после грозы. Тачка подскакивала и скрипела у него за спиной, и, по мере того как он поднимался все выше и перед ним раскрывался все более широкий обзор, ему становилось легче дышать, казалось, он обретал себя, к нему возвращался слух, обоняние, умение ясно видеть вещи, сила и радость жизни, которой он не испытывал нигде в другом месте.

Он приготовил заряд побольше обычного (на это пошел целый мешочек – пятьсот граммов пороха), чтобы немного расчистить туннель и расшевелить эту серую застывшую каменную стену, не выдавшую за три дня ни грамма щебня; постой, я тебе покажу, милашка! Он засыпал в отверстие порох, скрутил фитиль из газетной бумаги вместе с остатками пороха, утрамбовал, запалил и, когда фитиль загорелся, бросился наружу сломя голову, точно за ним черти гнались.

Добрые черти; каждый раз он переживал волнующие минуты – он бежал меж скал, с бьющимся сердцем прятался за своим любимым деревом и, вытянув шею, разинув рот, ждал взрыва с таким чувством, словно вся гора должна взлететь на воздух.

В этот вторник она не взлетела, но была близка к тому, чтоб взлететь; обхватив ствол бука, за которым прятался, он почувствовал, как взрыв отдался у него в груди, а через какую-нибудь десятую долю секунды послышался звук обвала, придавшего взрыву оттенок чего-то незавершенного и в то же время живого, и облако дыма и пыли, выброшенное из туннеля, подействовало на Абеля прямо-таки опьяняюще; никогда еще взрыв не доставлял ему такого острого удовольствия, быть может, потому, что, соскучившись и желая отметить свое возвращение, он удвоил обычную дозу пороха. Уже и после того, как рассеялся дым, кровь его продолжала кипеть.

А в шахте полученный результат соответствовал шумовому эффекту: почва была усыпана осколками до самого выхода. Между двумя тяжелыми плитами, отставшими от стены после взрыва, в дрожащем свете свечи обозначилось темное пятно; Абель поднес свечу поближе: песок! Затаив дыхание, он протянул руку, нетерпеливо просунул пальцы в отверстие, пощупал: сухой!

Поборов мгновенное разочарование, он весь остаток вечера выгребал осколки взорванной скалы и вывозил их на тачке.

Спать ему не хотелось; в полночь он взял ружье и пошел поохотиться на ту самую прогалину со множеством толстых пней, откуда он наблюдал за приближением грозы.

Ночь была светлая, тихая, дышалось легко, как в апреле; опушка леса серебрилась; кусочек луны, подвешенный на небе, словно месяц с открытки, под которым целуются влюбленные, освещал блестящие глянцевые листья, омытые позавчерашним дождем. Абель вспомнил светящееся облако, которое он видел однажды ночью на противоположном склоне, нечто магическое, потустороннее, пользующееся отсутствием и сном людей, чтобы проявиться на земле. Что бы это могло быть? Стоило человеку отвернуться, как мир наполняется таинственными вещами, связанными неведомыми узами сообщничества, о которых никто и не подозревает; но человек оборачивается, и они исчезают. Нужно обладать зорким глазом и чутким ухом, чтобы их различить, разгадать их следы, как некогда разбирал он следы ночных посетителей вокруг овчарни на горе Феррьер.

Точно так же охотник, неподвижно замерший над немотой ланд, начинает улавливать робкое пробуждение жизни, еще не ведающей о грозящей опасности, и становится невидимым свидетелем бездумного существования живых существ, того существования, из которого люди ощущают себя исключенными, за вычетом тех из них, кто хранит о нем смутную память.

Запах свежих грибов, вылезающих из-под гнилых пней, навеял на него дремоту; часа два спустя он проснулся от резкого крика ночной птицы. Он вернулся в шахту, лег и сразу заснул.

Осень длилась недолго: большие, черные, симметричные косяки перелетных птиц молча торопили приход зимы. Однажды утром, отодвинув брезент, которым он теперь загораживал от ночных холодов вход в свою пещеру, Абель обнаружил, что выпал легкий снежок; за исключением заштрихованных серым ущелий, выше все побелело. По бледному холодному небу в поисках добычи метались, жалуясь на судьбу, вороны; их карканье было столь же уныло, как едва припорошенные снегом борозды обработанных полей, усыпанные выпирающими комками черной земли. Из трубы фермы струился тоненький голубоватый дымок. А еще вчера было тепло и ярко светило солнце, и вот уже так далеко отодвинулась пора летней жары! Внезапный приход зимы каждый раз выбивает у людей почву из-под ног, несколько дней все топчутся на месте, как скотина, не узнающая своего стойла; постепенно создается впечатление, что стабильна в мире одна лишь зима. Минувшие солнечные дни кажутся таинственными и мимолетными, как отблески воспоминаний о далекой юности.

Теперь, когда морозные ночи принуждали Абеля спать в постели – отчасти он делал это, чтобы угодить жене, – расписание его дня изменилось. Он вставал в шесть часов и, проглотив добрую тарелку супа, отправлялся в лес, что нравилось ему куда больше жатвы, если уж на то пошло; в лесу он работал один, но среди деревьев никогда не чувствовал себя одиноким.

Ночь приходила скоро, но для работы в шахте дневной свет ему был не нужен. В пять часов вечера, привезя топливо из леса, он распрягал лошадь, дымящиеся ноздри которой Мари разглядывала через стекло, подняв голову от вязанья; подкреплялся миской затирухи и отправлялся наверх сотрясать гору и дробить скалу часов до одиннадцати, иногда до двенадцати ночи. Мари не ложилась, поджидала его, сидя у печки, уткнув нос в вязанье, и он каждый раз принимал ее за свою мать, которая сидела на том же месте и тридцать с лишним лет ждала кого-то или чего-то.

Он вешал куртку, ставил в угол ружье со спущенной собачкой и красный, замерзший, в дымящейся одежде, грязный, пахнущий морозом, подходил к печке, протягивая растрескавшиеся руки к теплу.

– Последние две недели идет порода с песком пополам, я чувствую, что уже близко. В одно прекрасное утро я явлюсь к тебе мокрый, как крыса.

Она пожимала плечами, складывала вязанье, задвигала заслонку, чтобы тепло сохранилось до утра.

– Если ты вообще явишься…

Ему не нравился ее бесстрастный тон: голос ее выдавал отсутствие интереса, подавленность, которая и на него действовала подавляюще. Какой-то бесчеловечный у нее голос. Он свертывал последнюю за день цигарку; напрасно Мари предрекает несчастье, риск невелик: он теперь шел по рыхлой породе, что, во-первых, экономило порох, который был на исходе, а во-вторых, служило признаком того, что он копает в правильном направлении; стояки он ставил почти впритык: лес ему ничего не стоил, а сил, затраченных на рубку, он не жалел. В глубине тридцатипятиметрового туннеля он чувствовал себя в большей безопасности, чем в своей постели.

Мари брала лампу, он поднимался следом за ней по лестнице.

– Не торопись меня хоронить!

Они входили в ледяную комнату.

– Могилу копать не понадобится, – язвила она, задувая лампу, а он уже храпел.

К счастью, зима выдалась малоснежная, снега выпало ровно столько, чтобы припудрить землю, на белизне которой четко отпечатывались следы заячьей беготни по ледяному насту до самой норки; Абель убил трех зайцев подряд накануне праздников, что внесло уют в холодную атмосферу дома и наполнило его аппетитным запахом. Продав одного зайца, он смог к рождеству подарить своей хозяйке пару теплых домашних туфель (она жаловалась, что у нее все время мерзнут ноги). Этот царский подарок должен был подготовить ее к новому решению, которое он принял несколько недель тому назад и о котором не решался ей сообщить: он не пойдет работать на лесопильню; он уже не услышит больше скрежета пил и не станет мишенью для насмешек разных ничтожеств из Флорака; он, правда, делал вид, что ничего не слышит, но, несмотря на всю его внешнюю толстокожесть, эти мелкие уколы становились все надоедливей, все чувствительней: приходит время, когда человек легче переносит тяжкие испытания, нежели раны, наносимые самолюбию.

Лес, шахта… Теперь он вышел на широкий простор. Настанет день, когда, добыв воду, он обретет полную независимость; у него в голове роилось множество планов: может, весной… При мысли об этом у него всегда что-то обрывалось внутри, как перед прыжком в пропасть, потому что слишком конкретная мысль о будущем обычно несколько сродни прыжку в пропасть.

Каждое утро иней цветным узором расцвечивал стекла; воздух звенел, как хрусталь; малейший шум четко отдавался в звонкой тишине – собачий лай, шорох снега, время от времени мягко осыпающегося с еловых веток, дневная капель, вызванная бледными лучами солнца, проглянувшего сквозь серую дымку облаков, скрип повозки, пыхтение старого автомобиля где-то между небом и землей на тяжком подъеме, а после полудня – легкое похрустывание снега, размягченного солнцем.

Однажды, работая в лесу, он услышал странный крик в небе и, подняв голову, увидел ястреба или какую-то другую хищную птицу – очень высоко и далеко в малокровно-белесом небе. Впервые слышал он крик ястреба; да и вообще последние несколько месяцев он провел в глубине туннеля, и ему давно не приходилось испытывать того особого возбуждения, которое вызывал в нем один лишь вид этих птиц. Он воткнул топор в дерево и схватил ружье, которое он, опьяненный своим успехом – ведь сразу трех зайцев уложил наповал, стал теперь заряжать тройной порцией пороха, его уверяли, что «шасспо» может выдержать давление выше нормы, и он проверил это несколько раз, укрепив ружье меж двух камней и предусмотрительно спуская курок с помощью веревочки. Результат получился поразительный; выстрелы звучали куда мужественнее, дробинки летели гораздо дальше: он нашел царапины на коре дерева почти в шестидесяти метрах от места выстрела. Теперь берегитесь! А старик Рейлан так всю жизнь и проболтался с этим старым градусником, который надо всовывать дичи чуть ли не в рот или в зад. Конечно, ему советовали не класть больше двух граммов пороха. А старик был не из тех, кто станет рисковать своей шкурой, чтобы выяснить, можно ли положить три, не получив при этом заряда в физиономию. Привычка к военной дисциплине – и на суше, и на воде.

Абель целился не спеша в далекую черную точку, положив на ветку ствол ружья; птица действительно залетела очень высоко в расширившееся от холода, несмотря на облака, зимнее небо; когда раздался выстрел, произошло нечто необыкновенное: птица в предсмертном танце беспорядочно замахала крыльями и начала медленно опускаться, словно сухой лист, подхваченный ветром. Попал! Рейлан бросил ружье, сердце у него готово было выскочить; вытаращив глаза, он, как безумный, принялся бегать по снегу. Ухлопал! Ухлопал! Птица, казалось, не в силах была обрести равновесие и снова набрать высоту; она махала крыльями или, вернее, билась, но, как бы отяжелев, продолжала снижаться. Черт побери, это он начинил ее дробью! Чтобы не потерять свою жертву из вида, он мчался по снегу, раздвигая ветки, хлеставшие его по замерзшим ушам.

Вдруг ястреб, собравшись с силами, спланировал и скрылся за гребнем в ста пятидесяти – двухстах метрах от Рейлана. Перед тем, как птица исчезла, ему почудилось, будто она потеряла перо, но оно слишком быстро падало, чтобы и впрямь оказаться пером. Красный, потный, вне себя от разочарования, Рейлан взобрался на вершину холма и блуждающим взором окинул сплошную тусклую белизну снежного наста с кое-где выступавшими примятыми пучками дрока. Ни следа ястреба, разумеется; ничего, кроме лежавшего на снегу маленького грызуна, высохшего, подохшего бог знает когда. Он поднял этот фетиш, несомненно, упавший с неба, задумчиво рассмотрел его у себя на ладони и смущенно сунул в карман. Быть может, он все-таки задел у птицы лапки; теперь уже не узнаешь. Во всяком случае, выстрел был знатный: вырвать из когтей ястреба добычу на такой высоте казалось ему величайшим подвигом, и он не удержался: вечером в подробностях рассказал об этом жене. Он показал ей маленький пушистый трупик. Мари смотрела на грызуна с любопытством, смешанным с отвращением.

– Брось его сейчас же в огонь, слышишь? Можно подумать, что ты луну с неба достал!

Рейлан не ответил, но, выйдя за дверь, вместо того чтобы выбросить зверька, хорошенько спрятал его в щели между стеной и навесом – тут его никто не найдет. Засыпая, Абель продолжал гадать, полетел ли ястреб умирать или дробинки, задев крылья, всего лишь испугали его. Как бы там ни было, что-то да стряслось с ястребом – и на какой высоте! – наконец он попал в эту заколдованную цель, которая время от времени появлялась на его горизонте, пробуждая в нем странное, безотчетное любопытство.

На другой день, вроде бы в награду, где количество заменило качество, он убил четырех крупных воронов четырьмя выстрелами, что в его глазах мистически увеличило ценность этой незавидной дичи, которую он даже не стал подбирать и высокомерно оставил на съедение лисицам. Он разглядывал пустое небо, смотрел на тусклое солнце и ощущал, как в нем вздымается все то же желание, неопределенное и ненасытное.