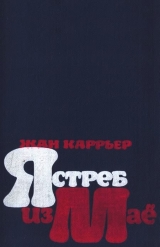

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)

Сойдя с автобуса, он впервые не увидел ее, черную, щупленькую, само воплощение тоски, поджидающую его; отчасти это его обрадовало, отчасти обеспокоило, поскольку пустынная тропинка наводила на мысль, что его мать умерла, до такой степени ее образ казался ему неотделимым от момента его прибытия, от этого карабканья среди папоротников, от огромного каштана, под которым она имела обыкновение прятаться во время дождя. Он начал подъем с курткой под мышкой и флаконом одеколона в руке, заново изумляясь пейзажу, который словно бы сузился после всех перемен в его жизни, долгого отсутствия и путешествия: горы, прежде казавшиеся ему гималайскими, теперь выглядели куцыми по сравнению с теми, которые он, хоть и издали, повидал в Швейцарии… Костлявый хребет, истощенные склоны, скудно покрытые лесом, – старообразные, изношенные, меченные нуждой, домашние, исхоженные, продырявленные шахтами: всего лишь предместье юга, лишенный размаха замкнутый горизонт.

Приблизившись к ферме, он остановился, чтобы отдышаться. Как все изменилось за несколько месяцев… Вновь увидев нечто после длинного перерыва, испытываешь ощущение, словно видишь это впервые; такое восприятие длится недолго, но все же достаточно для того, чтобы обнаружить истинную природу вещей, резко усеченных, обесцененных безжалостным и высокомерным сравнением с чем-то превосходящим. Никогда еще постройки фермы не казались ему такими унылыми, запущенными, обветшалыми: стены потрескались, ставни посерели и покоробились от дождей, выгорели от солнца, ведь красили-то их лет полтораста тому назад; одна ставня вон там и вовсе повисла, наполовину отодранная, зловещая… А крыши совсем осели, выщербились, словно дохлая рыбина с отставшей чешуей… Чего стоил неописуемый кавардак на дворе, которого не освежал ни один цветочек, зато загромождали отбросы: никто не позаботился убрать или хотя бы выкинуть их подальше. Из одного окна свешивалась рваная простыня. Повсюду густые, мохнатые заросли крапивы и репейника, любителей мусора, хищных растений, так и чующих падаль и как бы предвещающих появление развалин…

Все вместе выглядело пустырем, где пристроился грязный бидонвиль, едва ли более пристойный, чем те, где ютятся арабы и нищие. А вокруг царственное безразличие природы: чистая, берущая за душу синева небес, ничего общего не имеющая со всем этим упадком, напротив, внушающая опасную надежду, словно земля для большинства людей – нестерпимая тюрьма и жизнь на ней возможна лишь для способных воспарить духом, – мягкая погода, спокойный, прозрачный воздух, нарождающаяся голубоватая зелень, еще несколько бледная и как бы сморщенная, клейкая от сока… Царство, дорога в которое затерялась и которое существует уже только как чисто условная и бесполезная декорация…

Этот всеобщий упадок, неизбежность краха, скорее надуманные Жозефом, чем реальные, он воспринял как следствие своего отступничества и некоего врожденного душевного упадка; все это всколыхнуло в нем что-то уже пережитое и вызвало безнадежное отчаяние, не менее горькое, чем можно было ожидать… именно в силу его безнадежности.

К Жозефу бросилась с визгом собака, тоже облезлая, шелудивая, угодливая, жалкая; она крутилась у его ног, виляла хвостом – олицетворение его обездоленного детства, бессловесная тварь, благодарная хозяину уже за то, что он не пинает ее.

Он чуть не повернул обратно: не затем он сюда пришел сегодня утром, чтобы дать себя опутать сетями преданности, а уж скорее, чтоб утвердиться в отречении; не желал он погружаться ни в свое ничтожество, ни в пессимизм (в нем происходило какое-то странное раздвоение: он думал одновременно: «удостовериться» и «принять меры к…»).

Но сила привычки взяла верх: он нагнулся и с комком в горле погладил животное, ошалевшее от благодарности. «Ты-то, по крайней мере, не воображаешь себя кем-то, не намереваешься ни потрясать бывалых соблазнителей, ни совращать швейцарских девушек…» Он пересек двор, сопровождаемый прыжками и невинными повизгиваниями собаки, раздиравшими ему душу. Но как может весь этот переполох не привлечь внимания матери – почему не выходит она на порог? Неужели все еще в постели, хотя уже одиннадцать часов?

Не на шутку встревоженный, он вошел в дом; несмотря на прекрасную погоду, а возможно, и по контрасту с ней, комната была темной, сырой, в ней пахло угасшим очагом, холодной золой; плита не топилась – это выглядело зловеще, словно вместе с ней угасла жизнь здешней хозяйки, ставшей неотделимой от своего извечного тирана, черного чугуна. Жозеф услышал легкое поскрипывание балок – кошка и та не могла бы произвести меньше шума. Он пошел наверх, зовя мать, чтобы не застигнуть ее врасплох. Она показалась наконец на лестничной клетке и двинулась ему навстречу, осторожно спускаясь со ступеньки на ступеньку, она казалась не столько слабой, сколько невероятно хрупкой и поэтому все движения ее были замедленны, словно малейший толчок мог разбить ее, как стекло.

– А! Это ты…

Она встретила его так спокойно, будто они расстались всего лишь вчера. Говорила она каким-то небрежным тоном.

Он растерянно поцеловал ее, платье и накинутая на плечи шаль казались наброшенными на кости. Она просеменила мимо него и выглянула наружу.

– Здесь очень холодно… Ты не топишь печь?

Она закрыла дверь: что-то ее явно беспокоило.

– Посмотри, не под столом ли он?

Она искала пса.

– Топить… О! Для меня-то одной… Я топлю вечером. Но раз ты пришел…

Она засуетилась, нащепала лучины, скомкала старую газету.

– Абель предупредил тебя, что я приеду сегодня?

– Ах да… Он сказал…

Она покачала головой, задумалась.

– Ты получила мои открытки?

– Да, да… Очень красивые…

Она улыбалась.

Открытки были расставлены на камине: Женева, фонтан, озеро, Тонон, Эвиан… Успокоительный облик благоустроенного мира, где во всем чувствовалась высшая безопасность – образчик оккультной мощи всевышнего.

Дым повалил через решетку очага; она открыла окно, чтобы усилить тягу. В тишине солнечного утра едва слышно потрескивали быстро занявшиеся, сухие дрова, течение времени и событий как бы замерло. Жозеф испытал несказанное чувство благополучия и облегчения: жизнь вернулась к своим истокам, еще не поруганным смертельными человеческими недугами. Пока мать ворошила огонь, он смотрел в окно, пораженный этим мгновением чудесного сверхъестественного покоя, которым он проникался, замерев, боясь нарушить его хрупкое очарование лишней мыслью или движением.

Эти ощущения были столь же ничтожны, сколь и мучительны: казалось, вот он жил всю жизнь в истинном мире, рядом с красотой и правдой, но все для него теперь потеряно, и ему никогда не обрести вновь первозданной невинности, а суждено всего лишь соприкоснуться с нею в мгновения, подобные нынешнему. Несчастный наблюдатель, он стоял на пороге царства, на его запретных границах, но вход был ему заказан… Он подумал о произошедшем с ним несчастном случае, о своей прежней внутренней жизни, когда такие моменты наполненности были еще обыденным явлением: но и тогда ведь уже наметилась песчинка, которая все способна уничтожить – возмездие, затем все стремительно пошло прахом. Вот Абель, он, возможно… Жозеф вздохнул:

– Возьми, приведи себя немножко в порядок.

Он протянул ей флакон одеколона. Она взяла его и прижала к груди.

– Не хочешь понюхать?

Он наблюдал за ней, ловя выражение, которое сделало лицо матери столь чуждым ему и делало его самого себе чуждым. Вид у нее был одновременно и озабоченный и беспечный.

– О, если это ты выбирал, запах наверняка хороший.

Взгляды их встретились, вернее, он попытался вызвать в глазах матери проблеск сознания, вызвать какое-то понимание, хотя бы молчаливый ответ на взгляд, которым он спрашивал: «Ты, наверно, не можешь понять, почему я сегодня явился, скажи хоть что-нибудь или дай мне знак, что понимаешь…» Но в ее уменьшившихся от старости глазах, непрестанно слезившихся, словно бы плававших в гнезде из морщин, как бывает у некоторых животных, невозможно было прочесть ничего, кроме пугающей беспечности, на которую его собственный взгляд был бессилен воздействовать. Молчание ширилось, плотное, пугающее, весомое, воздвигая непроницаемый заслон, сквозь который общение невозможно.

– Хорошо; значит, тебе совсем нечего мне сказать. Ты хоть рада, что видишь меня?

Не отвечая, она опять покачала головой, ее детская улыбка выглядела жестокой на старческом лице, но понемногу она стиралась, уступая место озабоченности, ставшей, по-видимому, постоянным ее состоянием. Она все еще прижимала флакон к груди; он осторожно вынул его из ее рук и поставил на стол. Потом машинально, таким жестом, каким ласкают собаку, он погладил ее по голове. Эта ненужная ласка вызвала у него отвращение. Наконец он спросил, пригнувшись к ней:

– Скажи, ты хоть знаешь, кто я?

Надеясь на возможную перемену в ее настроении, он постарался придать своему вопросу шутливый тон.

Она ответила совершенно серьезно:

– Ты – Жозеф.

Он выпрямился и долго задумчиво всматривался в нее, но она по-прежнему не обращала на него никакого внимания. Он предпочел бы, чтобы она вовсе ничего ему не ответила или, во всяком случае, ответила как-то иначе. Беспечная, далекая, поглощенная какой-то мыслью, целиком ее занимавшей, она сидела перед ним, присутствуя и отсутствуя, мертвее мертвой, худенькая, крохотная кукла, в которой едва теплилась животная жизнь, сознание еле мерцало, кожа совсем истончилась, а словно бы птичьи полые косточки стали донельзя хрупкими.

Он не мог не подумать: умирает она, как и родилась, как и жила, – бессмысленно, бесцельно. Этой мыслью он словно бы скинул с себя огромную тяжесть. Взяв мать за плечи – два орешка в его ладонях (хоть ладони у него и не велики), – он медленно, осторожно сказал:

– Пока ты будешь готовить обед, я немного пройдусь, хорошо? Ну вот и отлично… – Он ободряюще похлопал ее и вышел.

Почти сразу за гумном, именно там, где некогда сам он, снедаемый тоской и скукой, предавался идиотской, зловещей забаве, Жозеф наткнулся на кучки пепла и почерневшие камни. Башни, которые она пыталась построить, рухнули, но трава, кроме одной не загоревшейся кучки, обратилась в пепел: нелепость и неумелость этих попыток что-то построить выглядела душераздирающе. Во всем была какая-то чудовищная уродливость, свойственная работам отсталых детей или же сумасшедших. Если еще требовались доказательства…

Вздымая тучи пепла, он изо всех сил принялся затаптывать уцелевшее подобие башенки и все остальное, обратившееся в обгорелые руины. «Я – мерзавец». Он уселся на остаток стены, ограждавшей некогда огород, и, сжав голову руками, смотрел на амфитеатр освещенных солнцем склонов, где среди пожухлой зимней травы кое-где уже пробивалась запоздалая весенняя зелень; на скалы вверху, где в узкой прогалине просвечивала красноватая сукровица горного плато; и еще выше – на гребень гор, увенчанных черной каймой леса, мистически черной рядом со светлым небом. От резких усилий, от ярости сердце у него неистово колотилось. Он сам себя судил сурово и беспощадно.

– Мерзавец. Я самый настоящий мерзавец.

Словно заброшенное судно, влекомое течением и полузатонувшее, или оторвавшееся от причала и плывущее по воле случая, мать кончила тем, что тихонько отчалила от этой темницы, которая тем не менее станет ее могилой, – не сумасшедшая, но и не здоровая, влекомая течением в безобразном смешении бреда и действительности. Тридцать лет обманутых ожиданий, страданий, неоправдавшихся надежд, и постоянно перед глазами, с утра и до ночи, эта гигантская стена, неумолимая, как смерть. Теперь, что бы он ни предпринял, уже слишком поздно, уже никто и ничто не поможет.

– И во имя чего?

Он сжал кулаки в приступе вновь нахлынувшей, дотоле ему неведомой ярости, возбуждающей, как неистовый, языческий, весенний горный ветер.

Он провел с нею все послеобеденное время, решив не возвращаться во Флорак раньше завтрашнего, а то так и послезавтрашнего дня: Бартелеми поймут и не будут беспокоиться.

Доев свою порцию «затирухи» (она поела стоя, не присаживаясь, перед тем, как подать ему, по традиции, унаследованной от предков и въевшейся в ее женское сознание), он ринулся выполнять наложенную на себя покаянную епитимью.

Начал он с того, что настежь открыл окна и двери: пусть воздух и солнце проникнут в дом, очистят атмосферу склепа, которая, как свинцовая крышка, давила на тебя, – едва переступишь порог… Он с удовольствием разобрал бы камень за камнем все здание, чтобы выстроить заново и на новом месте нечто, способное обрести новую душу. За невозможностью осуществить это намерение, он ограничился наведением порядка – чистил, сгребал мусор, рассеянный по двору, сжег отбросы, валявшиеся под окнами, а также и всяческую бесполезную рухлядь, захламившую комнаты. В спальне матери за шкафом все еще был засунут матрас, на котором некогда покоился труп отца.

Он выкинул из окна, которое выходило на задворки, этот ужасный матрас, оттащил подальше от дома и, облив его керосином, поджег. Невозмутимо смотрел он, как матрас пылает. В этот костер он подбрасывал рухлядь – еще и еще; испытывая живейшее удовольствие, следил он за пламенем, которое пожирало и обращало в пепел все эти предметы, – они так долго были свидетелями нищеты, неслыханного тиранства и покорности.

Не один только дом подверг он радикальному очищению. Его обуяло стремление жечь и жечь – полное удовлетворение ощутил бы он, если бы сжег все постройки: у него всегда наблюдалась несколько извращенная страсть к огню и пожарам, хотя бы в миниатюре. Каждый сжигает, что может.

Вдруг его охватил страх, как бы это опустошительное очищение огнем окончательно не свело с ума несчастную женщину – ведь у нее всегда была мания сберегать все, вплоть до малейшего обрывка веревки… Но она предоставила ему свободу действий, не вмешиваясь и даже вроде бы порываясь помочь.

– Нет, нет, сегодня ты только отдыхаешь…

Он вытащил с чердака старое плетеное кресло, поставил его во дворе и усадил в него мать, дав ей в руки вязанье и пристроив рядом пса, которого она непрерывно повсюду искала; по-видимому, присутствие этого жалкого животного стало для нее навязчивой необходимостью.

– Видишь, в доме теперь для весны раздолье…

Время от времени он отрывался от работы, подходил к матери или поглядывал на нее из окна. Она вся ушла в вязанье и казалась вполне спокойной, за целый день она не сдвинулась с места; как все вязальщицы, она иногда раздвигала локти, поднимала свое рукоделие, чтобы расправить шерсть, одновременно машинально бросала взгляд поверх очков, удостоверяясь в присутствии собаки. Вне этого замкнутого круга сознательных движений она, по-видимому, совершенно не отдавала себе отчета в том, что происходит вокруг нее. И в конце концов, может, так было и к лучшему.

Абель вернулся поздно. Он тоже не заметил, какие геройские подвиги по наведению порядка и чистоты совершил Жозеф за время его отсутствия; над фермой, в расщелине между скалами, еще дотлевали отбросы, и в вечерней сырости дым приобрел белесый оттенок.

Сразу же по приходу Абель поел супа и завалился спать; он попытался было понять по лицу брата, как тот оценил положение вещей, но Жозеф, рассерженный невниманием этого мужлана к той гигантской работе, которую он провернул за столь короткое время, тоже замкнулся, придав лицу неподвижность изваяния.

На следующее утро Жозеф проснулся очень рано, несколько разбитый, но чрезвычайно собою довольный; голубой рассвет брезжил за окном. Он открыл ставни, и в лицо ему повеяло восхитительной свежестью зелени, с примесью деревенских запахов, от которых он уже успел отвыкнуть и которые вдыхал теперь с особо острым наслаждением. Надо всем доминировал запах сена – он как бы воскрешал для Жозефа всю огромность и ширь лугов. Помимо этого тонкого запаха и острого прилива надежд, им вызванного, Жозеф ощутил еще нечто смутное, странное, неопределенное – то ли в воздухе чего-то не хватало, то ли присутствовало что-то необычное, что очищало дыхание, делая его каким-то особенно легким. Тут Жозеф вспомнил, что сегодня воскресенье, и это его вдруг странно оживило.

Разглядывая очищенный от репейника и нечистот двор, он с удовольствием отметил, что результаты его усилий, хоть сразу и не принесли ему радости, теперь доставляют истинное наслаждение.

Вот уже второй раз со вчерашнего дня испытал он волной набегающую радость бытия, он так и замер, высунувшись из окна и глядя на двор, куда более чистый и приглядный, чем тот, каким он его застал; он любовался плодами своих трудов – ведь даже проулки меж надворных построек он прополол, – и его переполняла утренняя, мирная благостность.

Все же любопытна эта ни с чем не сравнимая гармония чувств с окружающим миром, которая воцаряется иногда – очень и очень редко – по каким-то таинственным или случайным причинам и обстоятельствам; зачерствевшая душа восторженно утоляет жажду из этого уже почти иссохшего родника, который вновь возникает, да и то лишь изредка и ненадолго, словно все более редкие и редкие оазисы в пустыне. Как больные, постоянно отыскивающие признаки выздоровления или же рокового конца, становятся искусными толкователями функций своего организма – угрожает ли ему смерть или брезжит надежда на спасение, – так и Жозеф заметил наконец, что происходящее с ним чудо связано с глубиной и длительностью сна, что именно это дает ощущение легкости, бестелесности и пронзительное восприятие открывающейся перспективы; театральные декорации обретают вновь естественную глубину. Несколько мгновений Адам вдыхал запретный воздух родной страны, утерянного Эдема.

Не дожидаясь, пока чары рассеются, он сам прервал созерцание, оделся и спустился вниз, уверенный, что этим утром любое физическое ли, умственное ли усилие пройдут под знаком этого искупительного преображения. Он испытывал прилив оптимизма, схожего с клиническим бредом. Его совесть, потрясенная выходом из обычного отупения, почти как опьяневший человек, обходила любые препятствия, подслащивала все пилюли и, на восточный манер, позволяла себе взирать на худшую из катастроф с невозмутимым спокойствием: мать выздоровеет, избавится от вялости; он будет чаще ее навещать, повезет путешествовать, будет давать ей деньги, за свой счет отремонтирует эти развалины, будет проводить здесь отпуск и так далее и тому подобное…

Богу хорошо на небе, и все хорошо на земле.

Было шесть часов утра; мать, может, еще и не выздоровела, но она спала. Зато Абель не заставил себя долго ждать и появился на кухне. Жозеф решил немедленно приступить к осуществлению своих благих намерений и проявить снисхождение к брату. Они позавтракали вдвоем.

Жозеф спокойно принялся излагать брату, что он думает по поводу этих болезненных симптомов и какие меры собирается предпринять.

– По-моему, это не так серьезно. Плохой период, который быстро пройдет; в таком возрасте с женщинами подобное случается. Кажется, это объясняют кровью… Доктор Стефан вернется в конце недели; не стоит звать его заместителя, он не знает мамы… Но доктора Стефана надо пригласить обязательно.

Абель слушал, а что еще ему оставалось делать? Но это не мешало ему аккомпанировать брату контрапунктом прищелкиваний языком и урчанием в животе, которые он производил, поглощая каштаны в огромном количестве, как лопатами пожирает уголь паровоз на полном ходу.

Чувствуя, как в нем возрождается некое оторопелое любопытство к этому чуду беспечности, и опасаясь, как бы его благие намерения не иссякли раньше времени, Жозеф через стол схватил брата за руку:

– Послушай же, что я говорю: теперь необходимо ее развлекать – сидеть с ней, разговаривать, не оставлять надолго одну. Признаю, я был неправ, что не приезжал к ней все это время. Но что поделаешь, не всегда ведь поступаешь так, как хочешь. Теперь я буду наезжать как можно чаще, это я тебе обещаю. Я абсолютно уверен, что все наладится; она снова станет нормальной, вот увидишь…

Он приумолк; в примыкавшей к дому конюшне содрогалась земля: буянила лошадь, отмахиваясь от мух.

– А как… А как… Как же Швейцария? – вдруг взревел Абель. Жозеф подскочил.

«Так вот оно что – он все отлично понял, скотина, да к тому же и запомнил», – ошеломленно подумал Жозеф.

– Не ори, ты ее разбудишь… Швейцария – это еще не скоро, через четыре-пять месяцев, так что, надеюсь, она к тому времени выздоровеет, если сейчас и вправду больна. А потом разве не предвидится перемен в этом доме?

Жозеф многозначительно и вполне недвусмысленно посмотрел на брата.

– Может, и так… – флегматично ответил Абель.

«Невероятно. Этим утром он понимает все, что я ему говорю, и даже с полуслова…»

– Кстати, как поживает Мари?

Абель, начавший скручивать цигарку, прищелкнул языком:

– Помаленьку, помаленьку…

– Так, когда же свадьба?

– Хм… хм… В октябре. По… по… после жатвы. На женитьбу нужны деньжата.

– Как-никак тебе станет веселее. Что за жизнь всегда в одиночестве, вот так, весь день…

Жозеф поднялся из-за стола, пересек комнату, открыл дверь. До чего же прекрасен мир сегодня утром. Жозеф будто и впрямь возродился, чтобы жить впредь только на поверхности вещей, не имея собственного существования, лишь отдаваясь целиком тому, что видят глаза. Над скалами медленно кружили вороны, как обломки кораблекрушения на поверхности водоворота. Абель вышел на порог покурить.

– День будет великолепный, – сказал Жозеф.

Абель кивнул, харкнул на землю и раздавил плевок ногой.

– Взгляни же на мою вчерашнюю работу.

Жозеф взял его за руку и увлек за собой; братья обошли все владенье. Скошенная накануне трава от ночной росы уже начала издавать запах сена. У подножия склонов, возле зарослей дрока, над потоком клубился легкий туман; весь амфитеатр был пока погружен в тень. Они вернулись во двор.

– Я прекрасно понимаю, что у тебя нет времени на все это. Если хочешь, мы можем сегодня вычистить вместе конюшню и дровяной сарай. Там небось полным-полно всяких паразитов… Если б ты только видел, чего я не повытаскивал из очага… Тараканы расползались в разные стороны, там развелись даже крысы… Я все сжег вместе с нечистотами…

Они начали со стойл и не покладая рук работали до полудня. Трех коз они привязали снаружи; козы равнодушно щипали со стены плющ, время от времени поворачивая в их сторону головы с совершенно непроницаемыми глазами спрута.

Мать встала около девяти часов; она тихонечко приоткрыла ставни в своей спальне, а некоторое время спустя уже было слышно, как она разжигает очаг. «Хороший знак», – подумал Жозеф, для которого ее здоровье неразрывно связывалось со способностью к деятельности.

Они выволокли сгнившее сено и солому, старые, заплесневелые джутовые мешки – все, что только попадалось им под руку обветшалого и ненужного; от подожженной кучи валил желтый дым, густой, как сливки. Жозеф жадно следил за тяжелыми клубами дыма, которые медленно поднимались я спокойном воздухе. Ему чуть ли не захотелось провести здесь целую неделю; в этом доме еще столько надо было всего переделать, перечистить, перечинить. Ему вспомнилась фраза из «Путешествия в Севенну на осле» несравненного Стивенсона: «…ибо когда настоящее предъявляет столько требований, кто будет заботиться о будущем?» Ему казалось, что со вчерашнего дня время не двигается, но, обузданное его крестьянским трудом, оно медленно растекается вокруг него, как безмятежные воды озера. «Я сообщу Бартелеми, что не могу оставить в одиночестве больную мать, пока ее не осмотрит доктор».

Перед тем, как усесться за стол, он до пояса вымылся на дворе холодной водой; солнце начало отчаянно припекать.

В полдень тени замерли под почти вертикальными лучами, но уже угадывалось их едва различимое передвижение в обратную сторону.

Мать, сидя перед дверью в старом плетеном кресле, вязала так же, как и вчера, а Жозеф, покончив с уборкой дома, мог уже не напрягаться изо всех сил, вытаскивая ветхое тряпье, сжигая мусор, снуя из подвала на чердак, передвигая мебель, вздымая тучи пыли, он уселся на пороге и смотрел прямо перед собой, ни о чем не думая. Абеля не было слышно; вероятно, он задремал за столом. Свет скользил по противоположной крыше, тускло маслянистой.

Жозеф резко встал и вошел в кухню.

– Я скоро уеду, – сказал он, – есть автобус в половине третьего. Само собой разумеется, если что-нибудь случится, ты меня известишь. Я приеду в конце недели с доктором Стефаном: тогда мы будем уж наверняка знать, чего держаться.

Он вышел, держа куртку под мышкой, поцеловал мать и погладил ее по волосам кончиками пальцев:

– Каждую субботу – мы с тобой, по-прежнему; обещай мне быть умницей…

Она засмеялась и, бросив украдкой взгляд на собаку, опять принялась за вязанье.

Абель проводил брата до семейного кладбища – со смерти Рейлана Жозеф ни разу там не задерживался. Сейчас он зашел туда. Сорные травы почти полностью скрыли шиферную доску, на которой Абель вырезал инициалы отца; огромным улиткам приглянулось это убежище. Крапива, более мощная, чем когда-либо, вела свое независимое крапивье существование над мертвецами, бессознательно питаясь их разложением. Жозеф вышел, прикрыв за собой жалкую, скрежещущую калитку; сощурившись, он задумчиво посмотрел на брата.

– Ты небось никогда не ходишь в церковь… Никогда не повторяешь молитв, которым учил нас папа. Пари держу, уже много лет и Библии-то не раскрывал. – Опустив взгляд, он чертил в пыли носком ботинка круги. – Возможно, ты и в бога не веруешь.

У Абеля был совершенно озадаченный вид; потом он улыбнулся, показав свои голые, чудовищно изъязвленные десны, и не без иронии пробормотал:

– Это… это… это – дело не мое, это… Твое это дело…

– А яма, – сказал Жозеф, сдерживая ярость, – тебя не волнует, что и ты в яму попадешь?

– В яму… Какую яму?

Не оглядываясь, Жозеф показал большим пальцем на могилы, вытянувшиеся за его спиной.

– А вот в эту самую, бедный ты мой старина, в эту яму, где так и кишат черви, где ты будешь жрать землю, а черви будут жрать тебя. Хоть когда-нибудь думаешь ты об этом? Сглодают, источат, дотла. И все – ноль, ничего не останется… Испаришься…

Он говорил торопливо и глухо.

– Словно и не было тебя никогда. Вот посмотри на этого муравья. – Ударом каблука он раздавил козявку. – Прикончен! Прости-прощай лес, прощай воля! Прощай все, что тебя радовало. Хоп! Яма ждет тебя, ждет яма, как собаку… Дерьмо. Ты – всего лишь дерьмо, как я, как все на свете, если нет ничего надо всем над этим…

Он дал тумака пораженному ошалелому великану, который растерянно смотрел на него, и не спеша зашагал по тропинке. Перед спуском он оглянулся в последний раз и из-за дальности расстояния закричал во весь голос:

– Ты чересчур глуп, чтобы уразуметь, не так ли? Но пошевели мозгами: дерьмо. Яма – это дерьмо!

Он сжал кулаки, злясь до ненависти, что подобная невинность – удел подавляющего большинства.

– Говно! Говно! Говно!

Сотрясаемый негодованием, с отчаянием в душе он исчез, забронировавшись этой тройной бранью.

Жозеф был слишком несчастен, слишком мерзок самому себе, чтобы прямо вернуться к пастору. День он закончил тем, что считал смертной казнью, – сидел на террасе кафе, поглощая бочковое пиво и косясь на бедра сидевших напротив девиц.

Вечером были танцы под платанами. Он бродил в темноте, завязал знакомство и переспал с девицей. Это случилось впервые (Швейцария послужила лишь подготовкой). Он почувствовал себя как-то странно. Облегченно. Словно бы выздоровевшим. У девицы были широкие бедра и глупое лицо; он не решился спросить у нее, так же ли происходит у всех в первый раз. Вот он и нашел свое истинное призвание!