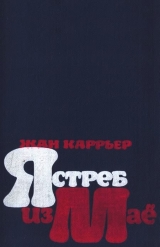

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 19 страниц)

В эту зиму, не будь у них коз, их подобрали бы, наверно, если не умершими от голода, то, во всяком случае, ослабевшими от дистрофии; причем спасло их не молоко, которого козы зимой не дают, а мясо; они их просто-напросто съели. Удивительнее всего было то, что ему удалось без особого труда уговорить ее съесть своих собственных коз (ее «подружек», как она их называла); сначала они зажарили мясо одной козы – его хватило им на неделю, мясо двух других они засолили и подвесили в заледеневшей пристройке; каждое утро Мари отрезала твердый, как дерево, кусочек, из которого готовила суп или рагу. С той же ужасающей покорностью она, наверное, приготовила бы под соусом и своего пса. Мир, в котором жили эти двое, уже не имел отношения к остальному человечеству. Абель думал только о своем туннеле, жертвуя всем ради этой безумной затеи, а жена подчинялась ему, участвовала в его игре с той зловещей пассивностью, с какой относятся окружающие к выходкам и чудачествам душевнобольных.

Когда он сообщил ей о своем решении не работать, как в прошлые годы, на лесопильне во Флораке, она на это даже не реагировала, как не противилась и закланию своих любимых коз; не дрогнула она и тогда, когда он водрузил их буфет на тележку старьевщика, который решил нажить состояние, прочесывая район и очищая фермы от старинной мебели, а иногда не гнушаясь и резными балками или гранитными каминными досками, извлеченными из развалин. За два месяца он трижды к ним возвращался и опустошил все комнаты; с полным равнодушием помогала она грузить мебель, выручка за которую тут же улетучивалась, превращаясь в пищу и в дым, застилавший шахту, съедавший со слепой ненасытностью Молоха их дом: плоды трудов двух или трех поколений.

Абеля смущало ее безразличие к этому жертвоприношению, и он начал уделять ей часть своего драгоценного времени, пытаясь наладить хотя бы видимость каких-то отношений: он говорил воркующим голосом, каким палачи разговаривают иногда со своими жертвами, которые внушают им жалость или зачем-то им нужны.

– Вот увидишь, здесь мы посадим овощи, а тут цветы, курятник же надо будет устроить в защищенном от ветра месте – как ты думаешь?

Что могла она думать? Такими примитивными хитростями, притворяясь, что с чем-то предоставляет ей право принимать решения, он не выведет ее из апатии, не пересилит отвращения, не заставит заговорить.

Она возвращалась к очагу и садилась возле него с вязаньем на коленях; комната, лишенная мебели, казалась еще огромнее и холоднее, чем прежде.

И снова их разделяло молчание, густое, как застывший жир, такое давящее, что им все труднее становилось его приподнять или разбить словами.

Впрочем, однажды вечером, когда он, вернувшись из шахты, налил воды в тазик и стал умываться, она оторвалась от вязанья, поглядела на него с холодной, жуткой улыбкой и извлекла из глубин своего молчания слова, произнеся их слабым, умирающим голосом; он был так потрясен, что даже вышел из дома, чтобы она не увидела, как он побледнел. Ему стыдно было даже самого себя и своей совести, он пошел в конюшню, заговорил с лошадью, стал звенеть упряжью, чтобы немного прийти в себя. Но факт оставался фактом: она уличила его в подлоге; наверное, она поднялась наверх и проникла к нему в галерею, когда он работал; и надо же было, чтобы именно в этот момент он облил водой из ведра песчаную стенку, в которой ковырялся! Как объяснить ей, что он хотел не столько ее обмануть, сколько заставить терпеливо ждать и не возмущаться, когда он приходит домой по уши в грязи, уверить, что конец предприятия близок. А она изобличила его!

Теперь он чувствовал себя перед ней совершенно беззащитным.

Усиленно водя скребницей по одному и тому же месту, он, сам не замечая, что делает, провел в конюшне несколько невыносимо тягостных минут.

Может быть, она права? Надо быть сумасшедшим, чтобы копаться во тьме, в пустоте, неизвестно ради чего, жертвуя всем, думал он, стоя в конюшие со скребницей в руке.

Время летело стремительно. Вчера еще было лето; сегодня утром – осень, вечером зима, завтра утром – весна: ведь уже март. Пока он транжирил то немногое, что имел, другие жили, обогащались, без страха ждали приближения обеспеченной старости. А он растрачивал свою жизнь и достояние на черный порох.

Он уронил скребницу на пол, машинально направился к двери, вышел. Небеса были ясны. Горный край в морозной красоте примерялся к высоким весенним небесам. Что-то словно шевельнулось в его груди, то, что он столько времени лелеял и чему суждено умереть. Пора браться за ум, следовать разуму, ее разуму, разуму торжествующей жертвы. Оставить Маё, покинуть все, что любил, и прилепиться к победоносной супруге (если бы ты меня не взял… А теперь помалкивай…) и умирающему старику, который весь пожелтел и все-таки продолжает жить! Но это еще не самое худшее.

Самое худшее – это все бросить, отречься в каком-то смысле от того, чем он был до сих пор, признаться, что все его деяния тщетны и только ускорили полный крах, приблизили поражение, затянули, как в трясину, – иными словами, перестать быть самим собой.

Вдруг он остановился и, будто пробудившись от страшного кошмара, огляделся вокруг; несомненно, на какое-то время он впал в тяжкое беспамятство и не сознавал, ни кто он, ни что делает во всей этой безумной затее. Мирная ночь простирала над ним свои огромные синие пространства. Тут-то он и почувствовал, что смотрит на себя со стороны, удивленно, как на чужака. Странное это было состояние, промежуточное между добром и злом, между собой и кем-то другим. Ноги, казалось, уже не держали его, тело потеряло вес.

Он опустился на низенькую стенку, за которой некогда его брат, второй сумасшедший, строил башенки, наполняя их дымом.

Башни из дыма… Вот чем занимаются люди всю жизнь: строят башни из дыма… Стреляют из плохого ружья по недосягаемой цели… Жгут мебель, замыкаются в своем непоправимом бедствии, рушат за собой мосты, связывающие с действительностью, предпочитают тень вымысла достижимому результату; наказывают и истязают себя, не желая приобщиться к миру других людей, охраняя свое мнимое достоинство, вот приблизительно что втолковывал доктор Стефан своей супруге.

– После смерти несчастной вдовы, узницы из Пуатье-Маё, – шутил доктор, – и ты живешь вне мира, в своей миленькой пещерке, да и все мы не что иное, как троглодиты мысли, замурованные в своих пещерах, и тебе не убедить меня, будто этот идиотический верзила и впрямь ищет в скале воду.

– Что ты об этом знаешь?

– Знаю, потому что я и сам жертва. Сейчас я тебе все объясню: люди ничего так не любят, как то, что их убивает. Люди любят только смерть. А бог им плохо помогает. Во всяком случае, их бог. Наш. Тот, кому мы молимся. Ты знаешь, иногда мне приходит на ум, что историю сотворения мира еще предстоит написать, и бог, если он есть, может быть, решится пересмотреть им содеянное. А если его нет, значит, мы подобны крысам, потому что так давно роемся под землей, что свет над нами померк и лишь катастрофа может спасти будущее.

– Я никогда не могла понять, как человек может быть одновременно и ясновидящим и заколдованным.

– Мудрость женщины, мудрость дьявола; не надо путать истину с объяснением истины. Ибо миллиграмм надежды – ядовитый паук, неутомимо плетущий сеть, чтобы нас высосать, – заряд более мощный, чем все могущество вселенной. И я не стал бы торопиться осуждать этих людей за самообман: действительность устрашающа, и та, которая есть, и та, которую прочат нам ученые.

Что же произошло в его голове? Видимо, он принял решение все прекратить, продать проклятую ферму, последовать за женой в Мазель-де-Мор. Он вернулся в дом, желая сообщить ей об этом, но она спала или притворялась, что спит. И тут, по-видимому, требовалось вмешательство судьбы. Но ведь судьба чаще всего дарует милость тому, кто в ней не нуждается. Как бы то ни было, напрасно Чернуха так поступила. С одной стороны, ее можно понять, но ведь муху на уксус не поймаешь, и, обожая его на глазах у всех, она могла ждать, что он заупрямится, замкнется, будет упорствовать в своем заблуждении.

На другое утро, чуть забрезжил рассвет, он отправился наверх за инструментом. Он все еще чувствовал себя как-то неуверенно, не в своей тарелке, что ли, как бы нетвердо стоящим на земле… Он навалил на тачку инструмент, порох, кирку, фонарь и спустился вниз в полупросоночном состоянии, как больной после наркоза. Если бы в этот момент судьба, случай, фортуна протянули ему руку помощи! Но ведь именно тогда, когда мы покачнемся, слепая судьба и подталкивает нас.

Он ставит тачку у порога. И кричит под окном ее комнаты: «Мари! Мари!», – радуясь, что может сообщить ей приятную новость. Одна из маленьких радостей, за которые хватаются обеими руками. Она будет в восторге, с этого начнется их счастливая жизнь. Мари! Мари! Он мог бы звать ее так до скончания века. Он входит, поднимается наверх, открывает дверь в спальню – на постели никого, и, едва увидев за широко раскрытой дверцей спасенного от старьевщика шкафа пустоту, он сразу понимает, что она удрала к отцу.

Он кубарем скатывается с лестницы, обегает службы, для очистки совести добегает до источника – Мари! Мари! Бегом возвращается в кухню, где остывшая плита и холодный очаг высказывают за нее все четыре претензии: ребенок умер, он продал всю мебель, зарезал ее коз и ничего не желает слушать. Но для него ясно другое: после мучительной ночи он хотел принести жертву с честью, возместив те годы жизни, которые он у нее отнял, женившись на ней; а она предпочла поставить его перед фактом; и тогда он быстро раскрутил в мозгу события в свою пользу. Он вернулся обратно к тем минутам, которые пережил вчера, когда почва ушла у него из-под ног. Незачем уступать. Он еще им покажет – ах, гадюка! Бросить его одного после всего, что он для нее сделал! Водоем, источник, поденщина в Марвежоле, где католики косились на него за столом, а хозяин, смутившись, объяснил в ответ на его жалобу: «Кюре говорит, что у гугенотов всего лишь один глаз посреди лба». Мучение с тачкой под насмешливыми взглядами и шепотком всех остряков Сен-Жюльена и, наконец, все пережитые невзгоды, которые он сейчас вспомнил, уколы самолюбия, начавшиеся еще со школьной скамьи, удары судьбы, так щедро одаряющей других, – разве он не вправе попытаться взять реванш за все унижения, неведомые богатым и удачливым; его охватил неистовый гнев, мужское опьянение собственными обидами, он схватил стул и изо всей силы трахнул его об стену.

Погрозив кулаком в сторону Мазель-де-Мор, он принялся топтать обломки стула, приговаривая: «Подлюга! Подлюга! Подлюга!» Потом упал на единственный оставшийся целым стул и, уронив голову на руки, заплакал. По пустому дому разносились хриплые, рвущиеся из горла рыдания, похожие на мычание больной скотины.

10Дикая пряная весна, будто пришедшая с океана, из Аквитании, а не с юга, гнула деревья, гнала огромные синебрюхие тучи, сквозь просветы которых дробные лучи золотили молодую травку. Повсюду струилась обильная, разнузданная вода, полируя высокие скалы, заливая тенистые склоны, заросшие крапивой кладбища и картофельные поля с вынесенными паводком на поверхность слюдяными блестками. Год солнца и воды с затишьем среди дня, теплым, как губы, подставленные для поцелуя… При порывах ветра из кустов, словно пригоршни камней, летели стайки птиц. В глубине долин и ущелий облака отражались в ледяных лужах, сморщенных кельтским ветром, который ревел среди скал, точно стадо бизонов. Невидимый, но звучный, он несся дальше, волнами пробегая по траве, и за синеватыми стеклами старухи вытягивали шею, глядя, как едва зазеленевшие хлеба расступаются перед тенью гигантского корабля, а за ним мчится ватага мелких облачков, тени которых приступом берут холмы и легко перескакивают через стены. Ветер стонал в улочках, проулках, воротах так, что дух захватывало, углублялся в слабо светящиеся недра колодцев. День разворачивался, и погода менялась как в калейдоскопе: сначала на дождливой оловянной заре – бледное свечение мокрых камней и крыш. Ветреные, облачные с прояснениями утра вплоть до полудня, когда ветер, случалось, становился на прикол. Тогда ферма и поселок выглядели на ярком свету по-летнему, только строгие очертания голых веток вносили в пейзаж зимнюю черноту. Вечером дождей не бывало, наоборот, небо прояснялось и простиралось, необъятное и разноцветное, в сторону заката, океана, пышного запада, в сторону Америки – Америки Северной, звездно-полосатой, к которой эти плато примыкали в эру трилобитов. В сумерки Горный край вновь становился морем, а поднявшийся ветер дул в направлении Полярной звезды.

По утрам приходилось умываться у источника; пить там, где пили дикие кабаны; бороды он не трогал. Жены нет – зачем бриться. Водоем был полон до краев голубоватой, блестящей, словно бы ледниковой водой, жесткой и жгучей: после умывания лицо на некоторое время немело. Неудержимый галоп ветра по лугам, сбегавшим с гор, возвещал о восходе солнца, ибо лавандовое небо прояснялось; никакого дождя – солнце и ветер.

В косых красноватых лучах зари Абель, стряхивая осевший пепел, потягивался всем телом, еще слегка одеревеневшим от усталости. Но суставы его теряли подвижность не от сырости в галерее, где он спал на соломенной подстилке, а оттого, что ему приходилось вывозить и громоздить на террикон высотой в двадцать метров тачку за тачкой сухой песок и щебень из своей подземной Сахары. Через каждые десять тачек он откладывал кирку, лом и рубил деревья для подпорок; одна работа механически и бездумно следовала за другой; он забыл прошлое; откладывал (на вечер) мысли о будущем. Его окружало настоящее, незыблемое, весомое, многие сотни миллионов лет, заключенные в многих сотнях миллионов тонн скалы, и молчание, не движущееся и дышащее, а окаменелое, стерильно чистое, в котором иногда биение собственной крови он принимал за звук падения капель и напрягал слух, стараясь угадать, откуда доносится бульканье. То, что мир снаружи меняется, движется, сияет всеми цветами радуги, казалось после многочасового рытья столь неправдоподобным, что каждый раз, выходя из туннеля, чтобы вывезти щебень или выкурить сигарету, он бывал заново поражен, и глаза его не уставали погружаться в эту зелень, сливавшуюся с голубизной необозримого неба.

Иногда он слышал голос, зовущий его снизу: «Эй! Почта!» Это был Делёз, подсовывавший под дверь рекламные проспекты или – очень редко – розовый листок, который Абель яростно мял и сжигал в печке. Государство и сюда суется, ну и черт с ним, ему-то чего еще надо?.. Кончив работать и лежа в своем подземном логове, он изучал рекламы при свете свечи, соблазненный яркими красками и вызывающими названиями этих продуктов потустороннего мира: Омелит, фирма Мак-Кьюлок, машина полурабочая, полувоенная, которую нацеливают на дерево, точно пулемет.

Тогда Абеля охватывало смятение, то же смятение, какое он испытывал, видя, как в небе, грохочущем всеми своими глубинами, проносится сверкающий лайнер, символ молодости мира, рожденной где-то далеко и летящей над древними землями с высокомерным великолепием завоевателя. В такое мгновение Абель чувствовал себя раздавленным, прижатым к земле, переполненным темной, свинцовой злобой и сетовал на эту славную, быструю молодость за то, что она навсегда заказана ему, ему, принадлежащему к древней породе людей-деревьев, корнями вросших в почву, неотторжимых от нее и в ненависти и в любви, как неотторжимо море от неба, ноготь от тела, слитых в мощном и горьком единении, столь ничтожном, однако, перед лицом одного из этих победоносных механизмов, раздражающе и потрясающе эффективных.

Он отбрасывал рекламы в угол, забивался под одеяло, нырял в объятия сна, на несколько часов освобождавшего его от всех тревог и мимолетных соблазнов, и пробуждался свежий, гладкий, словно отполированный речной камешек; десять раз кряду спускался он и поднимался по галерее, радуясь, словно то было бог весть какое достижение, – он гордился не столько тем, что один с маниакальным упорством проделал такую работу, сколько тем, что этот подземный туннель с деревянными креплениями, врезающийся в самое сердце горы, был прекрасен, он казался ему самоценным произведением искусства, довлеющим самому себе, созданным по всем правилам, – пол и тот был отменно чист, – и было даже обидно, что туннель всего лишь должен служить для добычи воды из горных недр. Для чего еще мог бы он служить? Абель и сам бы затруднился сказать, но если бы все бесполезное, отягощающее людей убрать с лица земли, на ней ведь почти ничего не осталось бы. Но он дошел уже до того, что настойчивость перешла у него в упрямство, и если его вдруг охватывало сомнение в целесообразности своего труда, он с еще большим ожесточением наваливался на работу. Ему казалось тогда, что единственный выход – продолжать начатое, несмотря ни на что, хотя бы пришлось рыть гору насквозь – «черт бы ее побрал!».

При мысли о такой возможности, которая, несомненно, показалась бы весьма своеобразной, с символической точки зрения, всяким схоластам, занятым расщеплением волосков, у него буквально застывала кровь в жилах, а сердце замирало в груди; бросив инструменты, он бродил по туннелю, затем, прихватив ружье, выходил пройтись, чтобы вновь обрести уверенность в себе. Продырявить гору насквозь и не найти воды – немыслимо! В Эквалетт должна быть вода – ведь как раз на уровне его галереи бьет источник в долине Комбебель, не считая его собственного источника, там, внизу; нет, нет, ведь, в конце концов, он прошел всего лишь полсотни метров в глубь горы, толщина которой в этом месте должна быть не меньше семисот – восьмисот метров, к чему зря расстраиваться, надо рыть, Рейлан, рой и не обращай внимания на подобные глупости: ты ответствен отныне только перед своими мечтами, раз ты предпочитаешь мир воображаемый тому миру, которого не понимаешь. Может быть, потому, что знаешь: и понимать-то там нечего.

Прошло уже пять-шесть недель с тех пор, как Чернуха вернулась к себе домой, и у него не было от нее никаких известий, кроме как через почтальона: «Она просила тебе передать, что живет хорошо и что ты можешь перебраться к ней, когда захочешь». Все думали, что она вернулась домой, чтобы ухаживать за отцом, который дышал на ладан, и что Рейлан в конце концов бросит свою затею и присоединится к ней. Многие считали почтальона виновником этой дикой истории. «Не такая уж дикая! – восклицал он. – Вы меня просто смешите – на черта нужно будет Маё какому-нибудь горожанину, дачнику, если там не найдется воды? Если им удастся продать ферму, то только благодаря мне».

Ускорило события появление Деспека. Уж лучше бы он не мешался в эти дела!

Было давяще тревожное, первое за сезон предгрозовое утро; небо нависло, угнетая тишиной и неподвижными облаками. Слышно было только жужжание мух, ос и комаров, того и гляди, цементное небо треснет в синеватых разрядах молний.

Рейлан готовил взрыв; он наткнулся на неприступный камень, не поддающийся кирке. Тут он услышал слабый голос снаружи: то был его тесть с лицом вынутого из гроба покойника, он еле дышал после крутого подъема. «Здрасьте – здрасьте; как дела – спасибо, хорошо; какая гнусная погода…» – Никто не решался сказать большего. Наконец старик отважился:

– Ну и наработал же ты!

И он закивал головой, без особого, правда, восторга глядя на сотни и сотни тонн песка, камней и огромных глыб, все это наступало на лес и почти погребло множество буков, от которых виднелось лишь несколько веток: Рейлан не замечал, что его строительная площадка приобрела странный, почти чудовищный вид; а тот стоял, разинув рот, – конечно, дочка его предупреждала, но он не верил, пока сам не увидел.

– Ну, и до чего ты теперь докопался?

Абель принялся свертывать цигарку, сделав знак, что дела идут нормально.

– Ты мне не покажешь свою яму?

Его яму!

Рейлана это сильно покоробило. Тем не менее он решил выдержать роль до конца и осадить старика не руганью, а показав ему, на что способен человек, который еще не собирается подыхать.

Он провел Деспека в туннель, зажигая по пути свечи, которые ставил через каждые пять-шесть метров, укрепляя их на балках в консервных банках; эта подземная иллюминация не могла не поразить старика, который пыхтел и отхаркивался у него за спиной, невольно втягивая голову в плечи. Через некоторое время они вышли, не обменявшись ни словом; Рейлан готов был дать голову на отсечение, что старик, пораженный увиденным, сдастся и поздравит его с успехом. Но у Деспека не было причин радоваться подвигу ради самого подвига, невзирая на результаты; подвиги уже были и есть, даже, можно сказать, чрезмерные в этой пропащей стране, где люди вечно увлекались безнадежными затеями, вели борьбу, обреченную на провал; террасы, защитные стены из сыпучего материала, камень за камнем на протяжении сотен и тысяч километров – новоявленный Геракл с его подвигами да и только. То, за что сам Деспек боролся всю свою жизнь: дороги, электрификация, создание сельскохозяйственных кооперативов, региональное движение, экономическая независимость, политическая сознательность – все это находилось в противоречии с частным характером нелепого предприятия, затеянного его зятем, при этой дикой диспропорции между возможным результатом и количеством затраченного изнурительного труда, скорее всего бесполезного, если подтвердятся подозрения; и не только бесполезного, но и преступного; Деспек был из тех прямодушных людей, кто яростно ненавидит все неразумное в жизни, не из умственной ограниченности и боязни неизвестного, а из страха пожертвовать тем, что есть, во имя того, чего, может быть, нет. Строительная площадка среди деревьев, вся эта затраченная энергия, которую можно было бы с пользой употребить в другом месте, только навлечет несчастье на семью и разорит землю (он видел по дороге, в каком запустении находились пашни). Дыра в горе, из которой извлекали сухие внутренности, явно свидетельствовала об отсутствии воды и была одновременно дырой и в рассудке его зятя, разъевшей его мозг, как гигантская раковая опухоль.

Он начал урезонивать Рейлана, вначале мягко, потом ставя точки над «i», стараясь втолковать ему, что пора подчиниться неизбежному, отдать себе отчет: воды в этой горе нет.

– Есть, – сказал Рейлан. – Я знаю одну тайну.

– Мне неведомо, о какой тайне ты говоришь, но если это та, о которой все судачат, должен тебя огорчить – это ошибка, и даже двойная ошибка.

Тон разговора начал повышаться; когда они умолкали, их молчание походило на засиженную мухами падаль.

– И все это зря! – говорил Деспек задыхающимся голосом человека, который скоро умрет и потому видит вещи в их настоящем свете; он глядел на выброс из шахты и качал головой. – Подумать только, столько наворотил – и понапрасну!

Вид у него был подавленный, он не переставал повторять: «Все зря!»

А Рейлан мотал головой и ничего не желал слушать, замкнувшись в своей тайне:

– Я знаю тайну… Говорю тебе, я знаю тайну…

– Какую такую тайну, чего ты заладил про свою тайну! – не выдержал вдруг Деспек. – Посмотри, ради бога, посмотри!

Он с трудом нагнулся, взял горсть песка с последней перевернутой тачки и потер его между пальцами.

– Чего тебе еще надо? Неужели ты не понял, что ничего не найдешь? А? Не понял, что ничего не сможешь найти, потому что долбишь не ту гору?

Рейлан бросил недокуренную цигарку и, побледнев как мел, опустил руки – свои громадные ручищи. Ни малейшего дуновения ветерка, ни один листик не шевелился. Стало так тихо, что, как говорится, слышен был бы полет мухи, если представить себе лес огромной скотобойней.

– Что вы говорите? – с трудом произнес Абель.

– Бедняга, я говорю, что долгие месяцы ты надрываешься зря: Эквалетт – это другой гребень, вон там, позади…

Он показал на лесистую вершину, которая не была Эквалеттой, и оттого, что не была ею, казалась полной изъянов, пороков, ничтожества и бесплодия.

Видя выражение лица зятя, Деспек решил подсластить пилюлю:

– Ты можешь мне возразить, что это тот же массив и вода прекрасно могла пройти и сюда. Это твой почтальон навел меня на мысль, когда заговорил об источнике Комбебель. Он утверждает, что источник находится на восточном склоне Эквалетт… Знаю я этот источник, мы туда бегали мальчишками. И смею тебя уверить, что между этой вершиной и Комбебелем есть еще одна: как раз эта самая Эквалетт…

– Подумаешь! Эквалетт! Эквалетт! Надоели вы мне со своими эквалеттами… Буду копать подольше – и все.

Старик задышал ему прямо в лицо.

– Даже если бы ты нашел там, внутри, Ниагару, чем бы это тебе помогло? Все равно ты дурак, дураком и останешься.

– А если мне нравится долбить зря?

Разоблачен!

И тут они сцепились: произошел обмен обидными словами, и Деспек вдруг стал называть зятя на вы. Вы то, вы се, что позволило ему очень строго осуждать Абеля, делая вид, будто он обращается к целой группе неразумных упрямцев; это был последний заход перед прямым выпадом.

– Послушайте, Рейлан, – сказал он в заключение, – все, чего вам пока удалось добиться, это сделать жену несчастной, а самому замуроваться под землей из боязни смотреть правде в глаза: хоть вы и свихнулись малость, все же сами понимаете, что ничего не найдете. Пора вам выйти из этой дыры.

– Выйти, значит, из дыры, – проворчал Рейлан.

Он сделал шаг назад и поднял с земли кирку; пальцы, сжавшие рукоятку, побелели от напряжения. Он медленно двинулся вперед, от ярости глаза ему застилала красная пелена. Злость, копившаяся треть столетия, – ибо почти тридцать три года он провел в мире, который не был для него своим, – бурлила, переливалась в его жилах. В опасности была его жизнь, его дело, все.

Деспек побледнел еще больше, чем он; у него задрожали губы, щеки, веки: чудовищны семейные сцены, во время которых искажаются черты лица, обнаруживаются все нравственные уродства, долго зревшие, тщательно скрывавшиеся и вдруг вырвавшиеся на волю кровожадными гримасами и рычанием – несговорчивое «я» восстает против своего нетерпимого двойника.

Надо было защищаться, иначе тот проломит ему голову. Деспек отступил от зятя на два шага, бледный, как мертвец. Оказавшись возле дерева, Деспек в два счета сорвал с ветки «шасспо» и нацелился в живот полоумному.

– Еще один шаг, и я стреляю.

Голос его превратился в едва слышное шипение на грани удушья, отчего тон казался до странности доверительным.

Может быть, не стоит убивать его.

Оба бледные, какой-то особой бледностью, словно нет ни капли крови в жилах. И куда только девается кровь, когда ненависть бушует, проламывая череп, вспарывая брюхо, вскрывая сундуки? Оба были достаточно безумны, но не настолько, чтобы пойти до конца. Кто-то должен был уступить первым. Как бы то ни было, кирка и ружье опустились почти одновременно.

Деспек медленно отступил под прикрытие деревьев, опустив к земле дуло ружья; но сталь занесенного и наставленного в гневе оружия нанесла их отношениям непоправимый урон.

Отойдя немного дальше, Деспек начал спускаться вниз. Время от времени он бросал через плечо взгляд, чтобы удостовериться, что зять не преследует его. Проходя мимо Маё, он швырнул возле двери ружье со спущенной собачкой.