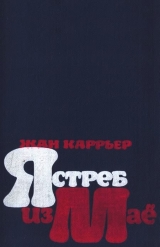

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)

День душный, воздух на много часов застывший, как в печке, когда ее закрывают заслонкой, – будто где-то произошел гигантский затор в движении светил. Никогда еще небо столь угрожающе не нависало бетонным сводом над самой землей: видно было, как серые зловещие массы облаков извиваются, сталкиваются, расходятся, готовые ужалить, словно змея.

От голода у Абеля подвело живот, он спустился на ферму, где перед дверью нашел заряженное ружье. Он прекрасно знал, что в шкафах не осталось никакой провизии, но, хлопая дверями, с шумом выдвигая ящики, опрокидывая полки, он разряжал нервное напряжение. Вся эта возня во имя того, чтобы не думать.

Обломки стула на полу кухни напомнили ему о бегстве этой потаскухи. Именно она виновата во всем. Он, как безумный, набросился на последний в доме целый стул, скромненько стоявший в уголке, и во мгновение ока разнес его в щепки. Этот погром доставил ему такое же удовольствие, как плотское наслаждение; еще несколько зарядов смертоносной ненависти он направил на всех, кто имел несчастье прийти ему на ум: брата, швейцарского святошу, пастора, которому он с радостью разбил бы вдребезги очки; собственного отца с его дурацкими восхвалениями Всевышнего, которым мы сыты по горло, – не будь бы тот мертв и не обратись давно уже в прах, так бы и стер его в порошок по второму разу. Тяжкий грохот, от которого задрожало все вокруг, сотряс все строение так, что даже стекла задрожали; грохот этот, казалось, отдался в самых недрах земли. Абель поднялся на второй этаж: нигде – ничего, даже корки хлеба не завалялось под кроватью; за неимением живого объекта он с раздражением отпихнул к противоположной стенке кровать, затем оторвал наличники от окна и снова испытал удовлетворение. Беззащитные предметы словно попрятались по углам, испугавшись его гнева. Пинки, которые он раздавал направо и налево, нагнали страху на самых храбрых. Вдруг ему показалось, что в глубине дома кто-то шевелится, он прислушался. Пол дрожал, но не от грозы. Лошадь! Он же забыл про лошадь! Предвкушая удовольствие, он заскрипел зубами: как она боязливо съежится перед ним! Он бросился вниз по лестнице, стремясь как можно скорее увидеть все это воочию. Лошадь, спокойная, хотя и голодная, пережевывала под темными сводами бывшей овчарни мечты о нежных лугах, о зеленых пастбищах. Соскучившись по ласке, она неправильно истолковала первый шлепок по крупу, как знак грубоватой приязни, и встретила его помахиванием головы и благодарным ржанием, еще больше разозлившим ее хозяина. «Погоди радоваться, дура, сейчас я тебе покажу, где раки зимуют». Несчастная получила несколько пинков в живот, раздувшийся барабаном, как у всех некормленых животных. Слишком старая и слабая, чтобы дать отпор неприятелю, поведение которого сбивало ее с толку, лошадь всего лишь раза три сильно тряхнула головой и оборвала недоуздок. Вне себя от бешенства из-за такого сопротивления, Абель вознамерился зверски избить и прикончить кобылу, завершив этим преступным деянием ее долгое мученичество, но тут, потеряв терпение, лошадь одним рывком разнесла в щепки гнилые ворота овчарни и, не ожидая законного возмездия, ускакала из-под носа своего остолбеневшего мучителя. Абель хотел было броситься за ней вдогонку и прикончить ее на опушке леса, но страх придал несчастной лошади силы, и пришлось бы долго бежать, чтобы ее настичь. А, пусть подыхает, где захочет! Быть может, молния сжалится над человеком, измученным столькими несправедливостями, и поразит за него несчастную скотину. Абель вышел во двор, тараща глаза в поисках какого-нибудь мятежного объекта, но происшествие с лошадью и ее бегство перед самой грозой пришибло последних мятежников и заставило все живое притихнуть при его приближении.

Даже Случай, постоянно вставляющий вам палки в колеса в своей пренебрежительной зловредности, сегодня, словно одобряя буйство Абеля, подыгрывал ему как мог: именно возгласом поощрения звучал в его ушах каждый, сладостный для его нервов, удар грома. Он вошел в кладовку, ища, чего бы пожевать, но в этой идиотской кладовке даже маковой росинки не было, и она нахально встретила его ощерившимися пустыми решетками, на которых он и отыгрался вдосталь. На доске у водостока он обнаружил сдохшего от старости грызуна, злобно растерзал его зубами, зато доску, на которой его нашел, помиловал.

В этот момент сверкнула молния и раздался оглушительный удар грома, отбросивший его к стене и мгновенно умиротворивший. Можно было подумать, что в дом попала бомба и он сейчас взлетит на воздух. Он бросился к двери, распахнул ее, выбежал наружу, и первое, что он увидел, был столб черно-белого дыма, вздымавшийся над сеновалом. Молния! Все сгорит дотла. Он схватил ведро, подскочил к насосу, заклинило! В другое время насосу это дорого обошлось бы, однако сейчас было не до репрессий; он хотел поднять железную крышку люка и зачерпнуть воду ведром непосредственно из цистерны – к счастью, полной до краев, – но, воюя с женой, он запер люк на замок еще в прошлом году и не помнил, куда сунул ключ. Ему пришла гениальная мысль, он расстегнул ширинку, помочился в ведро, вылил мочу в насос и стал лихорадочно качать; через некоторое время из насоса потекла ржавая вода. Но разве погасишь костер наперстком! Огонь вовсю бушевал в сухом сене и гнилых балках; однако Абель успел раз двадцать прогуляться с ведром туда и обратно, пока сарай весь не занялся и крыша не обвалилась, рассыпав фантастический фейерверк искр, метнувшихся в сипевшие небеса, сотрясаемые разрядами высокого напряжения; потом поднялся столб черного дыма; положительно, сегодня не обошлось без вмешательства дьявола. Еще немного, и Маё превратится в груду дымящихся развалин, если только не произойдет чуда.

Абеля вдруг охватило отвращение, пересилившее протест, он швырнул ведро на землю так, что оно покатилось, сел у порога и стал наблюдать за пожаром с равнодушным любопытством, будто речь шла не о гибели его дома, а о зрелище, которое надо досмотреть до конца; если и дальше так пойдет, ждать придется недолго: огонь уже перекинулся на строения, примыкающие к дому, было слышно, как от жара трескается черепица.

Внезапно на ступеньках лестницы засверкали крупные капли, потом забарабанил дождь, и наконец полились целые потоки воды, мигом покончившие с пожаром. Но весь сеновал и примыкающая к нему часть овчарни сгорели. Долго сидел Абель неподвижно под затихающим дождем, глядя на дымящиеся балки и почерневшие стены, спрашивая себя, какая злая сила стремится лишить его даже крова над головой? Что теперь делать? Его вовсе не прельщало ночевать в пустом доме без мебели. Попробовать поймать лошадь, застрелить ее и съесть? Пойти в Мазель-де-Мор и просьбами или угрозами добыть денег, чтобы и дальше долбить подземную галерею, продолжать свой сомнительный труд, но, если его и не встретят там выстрелами, победа все равно будет обесценена – может быть, от недоедания в голову ему приходили мысли, казавшиеся ему одна нелепее другой. И по мере того, как он отвергал их одну за другой, какая-то легкость проникла в его сознание – окружающий мир постепенно терял значимость, становился менее угрожающим, менее сложным, освобожденным от торжественных обещаний, возвращался к неведомой или уже забытой простоте.

Страсть к разрушению и насилию, только что заставлявшая Абеля видеть во всем враждебную силу, сменилась неестественным спокойствием – он забыл обо всех конфликтах и погрузился в блаженную прострацию; люди, замерзающие в снегу, перед смертью, говорят, испытывают то же ощущение безотчетной легкости, свободы, безразличия… У него появилось чрезвычайно странное ощущение, будто стоит ему на что-либо взглянуть, как он тут же сливается с увиденным, впитывает в себя окружающий мир с непосредственностью ребенка или пьяного. Долгие лишения и накопившаяся усталость, видимо, сыграли роль в этом внезапном освобождении от забот и внутреннего напряжения, в народившемся чувстве отрешенности и странной раскованности.

Немного позже, когда небо очистилось от облаков перед закатом солнца, пышным, далеким и сказочным, Абелю вдруг захотелось курить, но он вспомнил, что оставил табак в туннеле, и потихоньку направился через лес по звездной дороге бескрайней ночи. Он подтащил одеяло к выходу из шахты и, устроившись поудобнее, прислонившись к стене, вдыхал свежий запах мокрого перегноя и растений, – в одном этом запахе таился для него рай земной. Стоит ли так мучиться и надрываться, когда сущего пустяка достаточно, чтобы до краев наполниться радостью.

Он проспал несколько часов подряд; ночная прохлада разбудила его; открыв глаза, он убедился, что недалек рассвет. С минуту он не мог вспомнить, какое сегодня число. Ему показалось, что жена еще дома, готовит ему завтрак; потом воспоминание о ссоре с тестем нарушило течение его мыслей, и он сразу увидел весь драматизм своего положения. Теперь, когда он сжег за собой все мосты, ему не на кого больше надеяться. Даже лошадь от него убежала, молния ударила в подсобные строения его фермы, а он продолбил гору не там, где надо, – все это было и ужасно и смехотворно; люди будут издеваться над ним, где бы он ни показался. И подумать только, что вчера вечером, перед тем как заснуть, он испытывал такое блаженство; перенесенные беды лишили его на какой-то миг чувствительности, он был как пьяный или полубезумный. Но безжалостная действительность встала теперь перед ним со всей беспощадной четкостью и ясностью; достаточно уже того, что от голода ноги у него подгибались, а живот подвело.

Птицы пролетали в небе над его головой к источнику, – как приятно было бы жить, подобно птицам! Разве они умирают от голода? От этой мысли ему стало легче, где-то в глубине души рождалось сознание своей непричастности к ошибкам, тревогам, жажде успеха; он возвращался (как бы лучше это определить?) к детскому восприятию мира, быть может, потому, что всего лишился и не ел бог знает сколько времени. Он выпрямился, голову его наполнял какой-то светлый дым, он с трудом размял ноги. День будет прекрасный, солнечный. Потихоньку он спустился по крутой тропинке, которую протоптал, снуя взад-вперед по выброшенной породе. Немного дальше, за буковым лесом, он набрал под сухими листьями каштанов, часть их съел сырыми, чтобы утишить спазмы в желудке, остальные приберег для супа. Он отнес их в глубь галереи, зажег две свечи, несколько раз неловко ударил в песчаник киркой, потом бросил, решив, что завтра дело пойдет лучше. Вдруг ему показалось, что кто-то зовет его снизу, он взял ружье и спустился к ферме, но никого не обнаружил. Он сел на ступеньку порога, прислушиваясь к тишине. Горячее солнце высушило камни, от сгоревшего сеновала шел запах пепла и древесного угля. Какой может быть теперь час? Но разве это имеет значение? Он сознавал, что имеет, что нельзя упускать из виду время, если не хочешь столкнуться со смертью или оказаться одной ногой в могиле, но вместе с тем его охватило чувство почти бредовой безответственности, все смешалось в его голове, прошлое, настоящее, будущее, он погружался в приятное полузабытье, в котором порой ему слышался отдаленный голос, но, может быть, тот голос звучал в нем самом: «Не бросай! Не бросай!» И еще: «Надо долбить! Надо долбить!»

К полудню его вывел из забытья шум гравия, катящегося от чьих-то шагов по дороге. Он быстро зашел в кухню, запер дверь на ключ, стараясь не очень греметь, и спрятался за неплотно прикрытыми ставнями, позволявшими незаметно следить за происходящим. Это был почтальон, подлец Делёз, стоило бы всадить в него добрый заряд дроби; верно, принес какие-нибудь дурацкие рекламы или письмо от братца, швейцарского святоши. Он видел, как почтальон прошел мимо окна и остановился, пораженный следами пожарища. «Вот черт, – пробормотал он вполголоса, – что здесь случилось-то, прямо невероятно…» Рейлан слышал, как он уходил, продолжая бурчать сквозь зубы, приостанавливался, оборачивался, словно не верил собственным глазам. Катись отсюда, дурак, оставь меня в покое. Он чувствовал, как что-то царапает ему лицо: его собственная рука. В изумлении он сунул ее в карман. Под дверью он нашел раскладную рекламу какого-то средства против древесного грибка. Издалека доносился крик Делёза: «Почта! Почта!» Абель поднялся на второй этаж, распахнул окно своей спальни; беспощадный дневной свет залил все углы, обнажив трещины, копоть, пыль, паутину, в которой дрожали высохшие насекомые, – все это обнажилось с богохульной разнузданностью, словно выставили на свет божий внутренность склепа. Обломки деревянной кровати громоздились в углу, как доски гроба. Тяжелая усталость опять сковала его. Он расстелил матрас, валявшийся в пыли, и лег, уставившись в потолок, ослепленный мертвенным светом, который наполнял комнату. Наверх он поднимется с наступлением вечера. Быть может, пойдет на охоту. Так он лежал с открытыми глазами, рассматривая на грязно-белом потолке с просвечивавшими поперечинами расплывчатые пятна, словно от мочи, оставленные давними дождями. Это мертвое небо из штукатурки стало навевать на него сон; он закрыл глаза и через несколько минут заснул, успев, правда, подумать о каких-то очень неприятных вещах, но, к счастью, лишь бегло. Проснулся он несколько часов спустя, когда солнце освещало горы косыми лучами, в которых роились мириады насекомых. Он подошел к окну на не совсем твердых ногах, как если бы мозг, вдруг избавившись от навязчивой идеи, сообщил всему телу большую усталость, которая была не столько усталостью от работы, сколько нормальным состоянием, в которое впадают жители земли, внезапно понявшие, что им на ней нечего делать. Абелю казалось, что впервые в жизни у него открылись глаза. И перед ними оказалась тьма, пустота, ничто – так, пробудившись вдруг среди ночи и открыв глаза, человек видит лишь тьму, пустоту, ничто. На миг ему почудилось, что и звездное небо, и лес, в котором ему так вольготно было жить и дышать, оказались на поверку тоже всего лишь обманом… И тут все и пошло прахом, начало распадаться стремительно и безвозвратно, как бы ни цеплялся он за былые иллюзии. Он мало рассуждал за все время своего существования. Как сказал какой-то восточный мудрец: «Я предоставляю другим обдумывать за меня мою жизнь; лично я довольствуюсь тем, что живу». Сам дьявол или его подручные вмешались в эту историю: только дураки, не моргнув глазом, смотрят на гибель богов. Я ненавижу наш век не за то, что он поверг в прах легион беспокойных древних богов, а за то, что он использует их обломки для объяснения людских невзгод.

– Понимаешь, он, этот пасынок великой эпохи, – я признаю, что история человечества зачастую бывает историей борьбы между космическим неврозом и отчаянным ясновидением, – он не перенес пробуждения, резкого перехода от вечности к реальному времени, времени – символу смерти, пустоты; он не мыслил нашими категориями, даю руку на отсечение. Но все, что я говорю тебе о нем, в такой же степени относится и ко мне. По-видимому…

Доктор Стефан поглядел на жену и умолк.

– В каждом человеке таится нетронутый зародыш, как знать, может быть, это-то и есть доказательство его принадлежности к вечности, признак присутствия в мире и в человеке чего-то не от мира сего и не от человека. Но этот признак неоформлен… невыразим… так свет преломляется одинаково в рыбах и в водах, где они обитают. Деспек, его тесть, мне сказал: «Вы знаете, он всегда был не совсем нормальный; вот хотя бы на стенах своей галереи он рисовал углем всякую всячину, так, от скуки, между двумя ударами кирки; не станете же вы меня уверять, что он был как все, что любой другой сидел бы целый день в норе, как крот, или, живя на ферме, стрелял бы по ястребам. Бедняжка Мари, не скажешь, что она вытянула счастливый номер…» Первобытный человек у истоков жизни в двадцатом веке…

Истина иногда должна держать глаза закрытыми.

– Что с тобой? Что ты на меня так смотришь?

На этот раз жена смотрела на него так странно, будто обнаружила у него признаки рака.

И какого!

В том, что он говорил, она уловила, по сути, две вещи: Детскость и Самоуверенность, идущие рука об руку, упорствующие бичи человечества.

12Весенний день, лишившись своей пышности, и время, лишившись глубины, медленно клонятся к закату на опустевших улицах; стрижи стремительно прорезают небо; горячий запах асфальта проникает сквозь ставни, запах этот, как запах ладана, напоминает о невыполненных обещаниях, засохших на корню благих намерениях двадцатилетней давности, когда он там, наверху, клевал носом над книгами, где каждое слово все дальше уводило его от прошлой жизни; запах напоминает комнату, в которой поселил его пастор, мечты о покорении мира, Швейцарию, наконец, и неотъемлемые от нее, да и от всего прочего на земле женские бедра. Кто-то поливает улицу перед своими дверями – торговец, подобно ему слегка раздобревший и полысевший от профессиональной угодливости, с благостной улыбкой и мягким рукопожатьем, когда дела идут хорошо; вот и настал вечер, и ему сорок лет, и уже пятнадцать лет он не бывал там, наверху, у себя дома. Горы видны и отсюда. Стоит только забраться в верхние кварталы маленького городка, сложенного из известняка и розовой глины, и горный амфитеатр предстанет перед вами во всей своей захватывающей снежной белизне.

А у него, там, наверху, все поумирали: доктор Стефан с женой попали в прошлом году в автомобильную катастрофу (кажется, это лучшее, что могло с ними случиться), мосье Бартелеми и Деспек скончались вскоре после смерти Абеля Рейлана, Мари жива; она по-прежнему живет в Мазель-де-Мор, совсем одна; сколько ей может быть лет – пятьдесят, наверное, высохла вся, а, держу пари, она нас всех похоронит; да ведь мы уже и так одной ногой в могиле. В сущности, важно ведь не то, как думал я прежде, будучи в плену ошибочных представлений о времени: дожить до старости – какой в этом смысл? Но, по крайней мере, жить не так, как я, бороться за жизнь, а не быть прикованным к книжной лавчонке в далекой провинции и вдыхать каждый вечер, особенно летом, запах неизгладимого вероломства и поражения. И не оттого, что я снюхивался с разными суками, я не стал лучше. Презрение к самому себе – вот расплата за случайные связи, и оно не что иное, как губительная смесь подлости и отчаяния.

И вот, по вечерам, особенно летом и зимой, этими крайними точками исчезнувшей и преданной им вселенной, он ненавидит весь мир и себя самого, его обуревает желание найти всему объяснение, обуревает жажда разрушения, грызущая обычно предателей. Зато весна и осень в долине прекрасны, особенно когда тебе – сорок лет.

Телеграмму с известием о несчастье он получил 17 мая 1954 года; и поскольку он не смог или не счел нужным приехать на похороны матери, присутствие на похоронах брата показалось данью, которую он обязан воздать памяти всех троих покойников: в семье не заживаются.

Доктор Стефан встретил его на вокзале. Начало сезона дождей необычно озеленило горы.

– Как это случилось?

Точно никто никогда не узнает. Даже день и час происшествия не удалось установить. Они без промедления поднялись наверх; жандармы ждали их у входа в шахту. Когда Жозеф увидел гигантский террикон из песка и щебня, он остолбенел от изумления. Конусообразное нагромождение выброса поражало своей абсолютной бесполезностью. Умным предателям все бесполезное кажется просто чудовищным, и, однако, лишь чудовищное в человеке соприкасается с тайнами вселенной. Все остальное – мелочь, торгашество. Вот что приблизительно говорил ему доктор Стефан, когда они вступили в подземную галерею вслед за жандармами. На двадцать метров в глубину проход был свободен, дальше все было завалено: тридцать, сорок, может быть, даже пятьдесят метров горной породы обрушилось, кто знает, сколько дней тому назад. Деспек последний видел Абеля живым, за три недели до обвала. Тогда галерея была уже больше шестидесяти метров в длину. Потом налетела гроза, следы которой видны на песке у входа, и совершенно ясно, что после грозы породу не вывозили. Чтобы подступиться к телу, пришлось бы поднять сотни и сотни тонн камня, земли, грязи. Жандармы составили протокол и ушли, уступив место пастору. А тот! «Вы исполнили свой долг, господа, теперь очередь за мной, там, где кончается ваша миссия, начинается моя». Несколько соседей спустились из верхних жилищ, чтобы отдать последний долг Абелю. Как сейчас помню заупокойную молитву, которую мосье Бартелеми прошепелявил перед отверстием, зиявшим чернотой. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни…» А доктор на ухо мне произнес свою эпитафию: «Будда умер, но тень его многие века будут показывать на стене пещеры – страшную, огромную тень. Бог умер, но такова природа людей, что, вполне возможно, еще миллиарды лет будут существовать пещеры, в которых будут показывать его тень…»

Тогда-то Жозеф Рейлан и решил провести вечер в Маё, а может быть, и переночевать там: он знал, что не скоро вернется сюда – вернее, никогда не вернется, ибо порвалась связь между ним и истоками его жизни. Вместо со всеми спустился он в Сен-Жюльен, чтобы купить еды, он обнял Мари Деспек, возвращавшуюся с отцом в Мазель-де-Мор: «Вы не хотите провести ночь у нас, все-таки одному в этих развалинах…» Он, улыбаясь, покачал головой: «Я не боюсь призраков, ибо призраков не существует…» Вдруг сердце его сжалось, он увидел, как по ее лицу пробежало странное выражение, на миг возвратившее молодость и женственность ее лбу, глазам, – так горе обнаруживает в рано постаревших чертах свежесть детских огорчений.

Он купил коробку сардин (в оливковом масле, помнится), кусок колбасы, яиц, масла и местный хлеб в той самой булочной, где когда-то любовался разноцветными трубочками леденцов: «Я слышал каждое утро, как он везет свою тачку мимо моей отдушины; это было в засуху. Он пробирался, как вор, но какое мужество… Настоящее дитя природы…» Уложив покупки в нейлоновый пакет, предоставленный бакалейщиком, Жозеф часа в три-четыре пополудни поднялся наверх, встреченный уже на полпути душераздирающе прекрасными запахами растений и трав. Он вошел в дом. Итак, все трое умерли. Он с некоторой робостью обошел комнаты, снова вышел и оглядел окрестность: как быстро теперь все здесь одичает. Гигантские травы уже подступили к самым стенам и заглушали пашни; подлесок тоже разгулялся по всем вырубкам. На пораженных молнией строениях торчал терновник, черный, как обгорелое дерево. Жозеф присел на ступеньку лестницы. Все-таки нам, или, вернее, им, не очень-то повезло. Исходя из тех же предпосылок, он попытался представить себе для них лучшую жизнь: жена, дети, отец, мать, мирно стареющие у очага, вечернее возвращение с полей, мотыга на плече, радостные крики и смех домашних, общий труд и общие развлечения, идеал родового уклада, идеал возврата к простоте и естественности, когда человек на «ты» с тем, что делает; а запахи, запахи древние и неотступные, терзали Жозефу душу даже и через пятнадцать лет, в известняково-глиняном городке, изъеденном солнцем, засыпанном пометом стрижей, совсем как испанское поселение, и до сих пор эта боль не угасла, вздымалась в нем, точно обломки кораблекрушения со дна моря; и так будет до конца его дней.

Он сел поесть у двери, там, где он усадил мать в последний свой приезд, когда занявшись уборкой дома, пытался обыденными хозяйственными занятиями возродить уклад прошлого. Ночь была тихая, прохладная, уже озвученная сверчками и соловьями. Звезды были здесь не такие, как всюду. Нигде в мире не найдешь уголка, похожего на тот, где у тебя открылись глаза на мир. Ужасно и ядовито это наследие. Он закрыл глаза. Есть вещи, которых бог не должен бы себе позволять. Жозеф уже давно не верит в бога, и давно из развалин его прежнего мира что-то безуспешно взывает к нему.

Он курил до поздней ночи, выкурил сигарет пятнадцать-двадцать. Из того, что ему рассказали, и из догадок доктора Стефана он составил себе некоторое представление о том, что произошло: нельзя примириться со смертью человека, не пройдя мысленно по его следам, как бы мало их ни осталось.

Последний заряд для взрыва, видимо, был слишком велик, фитиль подожжен неловко, искра, порох занялся, он пытается бежать, слишком поздно, все взлетает, и гора обрушивается на него. Или же он наблюдает, как горит фитиль, доводя до крайности вызов судьбе.

Раздавлен, как орех в руке Всевышнего: побежден, ибо все должны быть побеждены, да исполнится воля Его.

На другое утро, перед отъездом в Швейцарию, он в последний раз поднялся к галерее (на синей заре он выполол сорняки на могилах родителей, находившихся одна – на кладбище, другая – в трагическом одиночестве, за его оградой). Он взял с собой стамеску. Надпись, должно быть, и теперь сохранилась у входа в грот, выцарапанная на самой гладкой из гранитных стен:

Абель РЕЙЛАН

1922–1954

Выполняя эту работу могильщика-камнереза, он думал: за все, что ты не сумел взять от жизни и дать ей, приходится разом платить смерти. Он жалел, что в этот момент с ним нет одной из тех высоких девиц с шелковистыми волосами и медового цвета ногами, что, ласкал жизнь своими длинными пальцами, ярко расцвечивают секунды. Каролины, Дакоты или Вирджинии – имена у них, как у штатов Нового Света.

Горный же край никогда не даст ему ничего, кроме могилы; в глубине души он не против того, чтобы быть похороненным здесь, наверху, перед этим диким склепом, откуда сегодняшним утром было отчетливо видно голубоватое горное плато, местами покрытое наделами мягко колышущихся хлебов, ласкаемых извечно бегущими облаками.