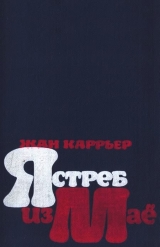

Текст книги "Ястреб из Маё"

Автор книги: Жан Каррьер

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)

– Конечно, хотел бы, – ответил Жозеф. – Я бы звался тогда Самюэлем, как тот, что был пастором в Андузе.

8Прошло еще несколько недель, пока мороз не начал сдаваться.

Стоял все тот же сырой, обжигающий холод, от которого перехватывало дух, щипало лицо и глаза слезились, стоило лишь высунуться наружу; все то же высокое и стеклянное небо без солнца, а под ним снежная пустыня расстилала до беспредельности гнетущую, усыпляющую белизну. От этой белизны, без блеска и теней, но тем не менее слепившей глаза, все в конце концов обесцвечивалось, кроме точно углем заштрихованных, из железа кованных лесов да залитых тушью извивов горных потоков – целая симфония красок от черной к серо-коричневой через зеленовато-бронзовую, без примеси иных тонов и тоже по-своему усыпляющая. Все погружено в молчание, в неподвижность, за исключением странных, кое-где возникавших и завихрявшихся над гребнями гор фумарол[6]6

Фумарола – газ, выделяющийся при извержении вулкана. (Примеч. перев.).

[Закрыть], наподобие тех, что дымят над серными сопками или горячим источником.

Как только дороги и шоссе были расчищены для движения, Абель с отцом отправились наниматься на лесопильню возле Флорака; они были вынуждены прибегнуть к этому и в предыдущие три зимы из-за все ухудшавшегося материального положения, а оно, и вообще-то плохое у мелких фермеров горного края, у Рейланов стало прямо катастрофическим. Бедный урожай, который им удавалось выжать из этой неблагодарной земли, вдесятеро уменьшался из-за отсутствия необходимого инвентаря и запоздалой уборки: у них никогда не хватало денег на покупку лошади или мула: давал им свою лошадь, когда ему уже не было в ней нужды, ближайший сосед, Мариус Деспек; потому-то они и опаздывали убрать урожай и часть его погибала из-за наступавшего ненастья, что и сводило почти на нет все их усилия. Жалованье, получаемое на лесопильне за несколько месяцев работы, как бы ничтожно оно ни было, все же позволяло им хоть как-то сводить концы с концами и даже немного откладывать на черный день.

Когда мужчины поднимались, ночь стояла еще темным-темна; они натягивали свою грубую одежду, проглатывали по тарелке супа или «затирухи» и уходили налегке по скрипевшему под ногами снежному насту, от бодрящей ходьбы кровь разогревалась, а занимавшаяся ледяная заря подстегивала их, побуждала ускорить шаг, чтобы вовремя добраться до Сен-Жюльена, где в восемь часов проходил горный автобус.

Это была старая, совсем разболтанная колымага, тяжелая и медленная, словно барка, она плевалась паром из переполненного радиатора, а фары и оконные стекла еще носили следы неотмытой после войны синей краски: воняло перегретым маслом, бензином, заскорузлой кожей, козами, овцами и даже навозной жижей – подобное смешение запахов стойла и гаража, характерное для горного края, пришлому человеку может показаться карикатурно несоединимым. Эта тарахтелка, подскакивавшая на колесных цепях и дребезжавшая всеми своими железками, обычно, за исключением ярмарочных дней, бывала полупустой, и сидели в ней почти всегда одни и те же люди, потные, раскрасневшиеся поденщики с сумками, из которых торчали горлышки уже початых бутылок, старые крестьяне с хищным профилем и огромными узловатыми ручищами кирпичного цвета, женщины с сорочьими глазками и гладко затянутыми на маленьких головах волосами – они держали на коленях корзинки, вцепившись в них с такою силой, словно боялись, что их вырвут; компания критически оглядывала вновь входивших, после чего опять погружалась в сонливое безразличие.

Вскоре высокие склоны, увенчанные лесами, начинали уступать место все расширяющейся долине, которая смыкалась с двумя другими; в самой обширной из них раскинулся городок, погребенный под снегом, и только дымки да белые крыши окружали высокую колокольню; в городке была всего лишь одна улица, нескончаемо длинная и прямая, у начала которой и останавливался автобус, чтобы выпустить первую партию пассажиров; они рассыпались по тротуарам и проулочкам, где уже слышался стук лопат, и осторожно пробирались по снегу укутанные платками по самые брови хозяйки; другие, еще в домашних туфлях, подметали свои пороги, а ребятишки смотрели на них сквозь оконца, приплюснув нос к стеклу в оттаявшем от их дыхания кружочке. Наши мужчины выходили на следующей остановке, через три километра, и направлялись к лесопильне, где метрах в ста от дороги громоздились бревна, а возле валялись обрезки всех сортов дерева и кучи свежих опилок. Здесь с невозмутимой, бычьей покорностью, вдыхая мучнистый древесный запах, теплый и аппетитный, словно идущий из выпекающей хлеб печи, будут они до самой ночи заталкивать бревна на круг, вытягивать доски и грузить их на грузовики, подчиняясь приказам, которые мастер будет кричать им в самое ухо среди назойливого жужжания пил.

Тем временем в их орлином гнезде мать и сын наслаждались одиночеством: парень, лежа в постели, лакомился разными вкусностями, которые готовила ему мать, тратя по секрету те деньги, что ей удалось выручить за сыр или грибы и скопить ценой неимоверных усилий за предшествующие годы; наедине с сыном она беспрестанно толковала ему о пути, якобы им самим избранном, на самом-то деле предначертанном для него ею, лишь только он начал выздоравливать; она расписывала ему все преимущества достойной профессии, внушающей окружающим уважение. Если врачевание тел, как ей сразу представилось, потребует долгого и мучительного учения, то врачевание душ, напротив, казалось вполне доступным; на этом пути не предвидится никаких явных опасностей. С богом всегда можно договориться, даже совершив некоторые ошибки, запутавшись; другое дело – человеческий организм, от которого зависит сама жизнь, он хрупок и сложен, тут надо быть асом, а мать подозревала, что ее сыну это не удастся.

Она вспоминала дядю Самюэля, которого повстречала всего лишь раз, незадолго до его смерти; в конце-то концов, и тот, видимо, звезд с неба не хватал. И тем не менее стал пастором, носил на руке великолепные золотые часы-браслет, жил в хорошеньком собственном домике, полном книг и пластинок. (Еще бы, этот пройдоха трижды овдовел и трижды получил наследство.) В общем, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сделаться служителем божиим. Все эти господа походили в большинстве случаев на исполнительных чиновников, упитанные, аккуратные, с елейными голосами и заученными жестами; только в крайних случаях приобретали они отрешенный вид целителей душ, но так или иначе – все они казались вполне довольными своей судьбой. Ну так вот, чего Самюэль-Жозеф – перестановка имен уже знаменовала первый серьезный шаг – не достигнет умом, того добьется прилежанием, ведь умеет он настоять на своем, когда ему нужно выйти из затруднительного положения. Расчет был не столь уж плох: круглый дурак, если он честолюбив, найдет в честолюбии силы, способные и горы перевернуть. Конечно, еще требовалось узнать, честолюбив ли Самюэль-Жозеф; пока он пас коз или связывал хворост, у него не было случая проявить свое честолюбие.

– Не станешь же ты до скончания дней гнить в этой дыре? Словом не с кем перемолвиться, не от кого узнать, что на свете творится… Да и девушкам современные горцы не по душе: они бросают здешних парней – пускай, мол, прозябают в дикости, – а сами уходят в город. Если так будет продолжаться, в этом богом забытом углу останутся лишь холостяки: не мне тебе говорить – ты сам понимаешь, что должен делать.

Она твердила ему это с утра и до вечера, заставляла вызубривать целые страницы из Библии, одновременно напичкивая его бульоном и сбитыми яичными белками, с таким количеством сахару, какого остальные члены семьи не видели и за весь год: в то время считалось, что сахар полезен для мозга. Она воображала, или, вернее, надеялась, что эта разнообразная пища, как телесная, так и духовная, окажет стимулирующее воздействие на умственные способности больного юноши и поможет ему осуществить ее великие упования.

Но благодаря такому режиму не столько развилось его честолюбие, сколько надулись живот, щеки и ляжки, словом, все места, где скапливается жир у тех, кто лишен физических упражнений и кто не снедаем избытком воображения. Ибо в сокровенной глубине своего существа выздоравливающий вовсе не был в восторге от всех этих перспектив. Жить в городе, хорошо одеваться, есть вдосталь, быть уважаемым – все это очень красиво, но и несет с собой множество осложнений: ответственность, самоограничение и постоянное напряжение, а у него при мысли об этом голова шла кругом; когда же он представил себе, как перед группой верующих произносит проповедь, он весь покрывался испариной. Какого черта все в жизни столь сложно и нудно? Почему бы людям не довольствоваться, как детям, самым необходимым? И хотя он не питал склонности к жизни горца и не имел никакого пристрастия к земле, тем не менее задавался вопросом: не лучше ли валандаться в лесу и доить коз, чем впрягаться в ярмо, тянуть которое не только представлялось ему непосильным, но для которого он даже и не был создан. Однако мать, обуреваемая страстным желанием, чтобы он добился того, о чем она тщетно мечтала всю жизнь, неотступно донимала его, рисуя самую мрачную будущность, сгущая до невероятия краски во всем, что касалось земли, и сверх меры восхваляя городскую жизнь, чем совершенно сбила с толку своего вялого отпрыска. Он был предельно нерешительным – из тех, кто, находясь на берегу моря, тоскует по горам, а среди лесов, наоборот, мечтает о синих волнах; летом жаждет снега, а на рождество грезит об июльской жаре. Страшась необходимости расстаться со своим надежным укрытием, но и не перенося мысли о прозябании в нем всю жизнь, он впал в такое противоречие чувств, что все ему стало поперек горла, а в голове образовалась пустота: для самоутешения посасывая палец, он впадал в сомнамбулическое состояние, но при этом не забывал держать у себя на постели раскрытую Библию и время от времени бросал на нее невидящий взгляд, лишь бы мать от него отстала и дала ему возможность в спокойствии переваривать пищу. Но все это подтачивало его изнутри, словно червь яблоко: безостановочное чередование мелких вожделений и с недавних пор возникшего отвращения к своему положению в жизни медленно растлевало его душу.

Мать изощрялась, разнообразя его меню, приготовляя то пирожное с кремом, то пирожки с рисом, и все это, разумеется, в ущерб двум другим, да она бы и последний кусок вырвала у них изо рта с той царственной уверенностью в своей правоте, какую диктуют великие страсти, но у сына вследствие лихорадки совсем пропал аппетит, он находил все безвкусным, пресным. Ему представлялось, что уже ничто никогда не приобретет для него прежнего значения и что он до конца своих дней обречен на усталость, неуклюжесть и неизбывное ко всему отвращение. Казалось, несчастный случай, произошедший в период его созревания, когда на душе туманно, а на лице высыпают прыщи, вверг его в непреоборимый разлад с самим собой и он уже больше не будет прежним. От детства его теперь отделял непреодолимый барьер: тогда я жил еще в сентябре, думал он, как если бы дело шло об иной стране, из которой он выбыл, обрушившись с моста в пропасть.

Ему приходили на память слова, некогда сказанные при нем Алисой Деспек: «До шестнадцати лет – сущий рай, а потом – пустота». (Она родилась на очаровательной ферме, полной свежести и тени – возле Сен-Жан-дю-Гар.) Подобное признание в устах старой, мужеподобной женщины не могло не быть равнозначно истине; почему же другие молчат об этом? Во имя чего ломают люди глупую комедию, придавая значение тому, что вовсе его не имеет, и сводя к забвению главное? Почему соглашаются одним махом постареть во имя таких пустяков, как себялюбивое тщеславие, собственный дом в городе и тому подобное… Он отказывался разобраться во всем этом, делая лишь тот вывод, что вряд ли стоит стремиться взрослеть. Когда он делился своими мыслями с матерью, та, как бы опасаясь, что все эти сомнения и рассуждения ослабят его тщеславие, которое она старалась раздуть, резко отвечала:

– Так уж оно есть, ты не волен ничего изменить. – И добавляла: – Как бы оно там ни было, на все божья воля.

Но при этом у нее делалось такое странное, вроде бы смущенное выражение лица, что сын не мог не задуматься: какое же все-таки значение придает его мать слову «бог».

Двенадцатичасовой ночной сон – чересчур тяжелый для того, чтобы быть здоровым, – давал ему лишь временный отдых: только в момент пробуждения он чувствовал себя освеженным, но почти тотчас наваливалась на него усталость, сковывавшая все его члены, до кончиков пальцев, которыми ему трудно было пошевелить. Сразу же после завтрака следовало приниматься за Библию, но очень скоро голова его наполнялась туманом, глаза жгло: фразы теряли смысл, слова становились неразличимыми. Тогда он вперялся в окно, за которым был ледяной, бесцветный, гипнотизирующий пейзаж, и постепенно впадал в беспросветное долгое забытье, серую монотонность которого нарушало лишь тиканье часов.

В Библии его всего больше трогала старинная, служившая заставкой, гравюра, где был изображен пастушок с посохом в руке, который шествовал, улыбаясь, во главе отары овец, столь же упитанных, как и он сам. Когда Жозеф был еще ребенком, ремесло пастуха и ремесло пастора смешались в его сознании, и, надо сказать, вполне логично. Разумеется, он отождествлял себя с этим улыбающимся на роскошном пастбище пастушонком из Библии и, глядя на него, мечтал о простой и радостной райской жизни. Подобное двойное смещение, происходившее в его уме всякий раз при взгляде на эту гравюру, вызывало в нем смутную тягу к религиозным делам, тягу, принятую им впоследствии за призвание, на которое натолкнула его мать.

Как-то в начале января она принесла ему из Сен-Жюльена апельсин, завернутый в папиросную бумагу; он развернул его у себя на кровати с пугливым восхищением: что бы сказал отец, если бы вошел сейчас и увидел этот апельсин? Жозеф долго принюхивался к нему, ощупывал, взвешивал на руке и никак не решался съесть, предпочтя засунуть его под подушку и время от времени доставать, продолжая ту же игру, ибо апельсиновый запах помогал ему проникать в запретное царство далекого прошлого: на рождество детям раздавали в школе по апельсину – то был единственный апельсин за весь год, и Жозеф брызгал тогда соком его кожуры на свечку, извлекая целый сноп благоухающих искр. Но плод в конце концов сгнил и его пришлось выбросить.

В середине января погода переменилась, помрачнела. Словно река в ледоход, небо трескалось во всех направлениях и медленно приходило в движение; с запада потянулись набухшие влагой тучи, огромные морские тучи, предвещавшие оттепель, дождь или же ноздреватый, липкий снег, часто знаменующий конец зимы.

Два-три дня стоял туман, и температура воздуха поднялась до нуля; целую ночь шел снег; а наутро, открыв глаза, Самюэль-Жозеф сквозь не загороженное ставней оконце над дверью увидел ослепительно-красные лучи, падавшие на беленные известкой стены. Сердце его внезапно наполнилось бурной радостью, стремлением к свободе, а тело, укрытое тяжелыми одеялами, напряглось, преисполняясь надеждой; удивительное впечатление – будто он проснулся на заре прекрасного августовского дня, когда омытые ночью небеса безоблачно голубеют и в тишине не дрогнет ни один листочек. Было воскресенье, поэтому, против обыкновения, никто в доме еще не поднялся; но вот заскрипели половицы, открылась дверь, и на лестнице послышались шаркающие шаги матери. Когда она открыла ставни на кухне, показалось, будто среди зимы вдруг наступило несказанное сверкающее лето.

В лучах красного, словно бы первозданного солнца на стеклах засверкали папоротниковые узоры инея. В свете ярко-голубого неба четко вырисовывались на крышах молочно-белые толстые, съедобные на вид чехлы снега, напоминавшие то ли хрустящие меренги, то ли взбитые сливки; в неподвижном воздухе еще чувствовалась морозная ломкость, но его прозрачность уже предвещала проталины, образуемые солнечными утрами.

Повсюду люди высыпали на пороги своих домов, грелись на солнышке, радостно наблюдая, как жизнь робкими всплесками вступает в свои права и поселки наполняются хлопаньем крыльев и воркованьем. После столь долгого испытания, когда небо свинцово, горизонт сужен и ты целыми днями сидишь затворником (ведь практически солнца не видели целых три месяца), хотелось часами смотреть на эту слепящую синеву небес, окрасивших снег всеми цветами радуги, еще более яркими, чем в самый сверкающий летний день. Сухой холод проветривал проулки и дворы ферм, гнал из них горький дым горелого бука и наполнял потеплевший воздух весенним, диким запахом лесосек, где под открытым небом пилили деревья. Каждый ощущал в глубине души нечто похожее на чувства Ноя и его семейства, когда воды начали отступать. Возникали странные, веселые желания, словно бы вызванные легким опьянением, когда совершенно неясно, чего же, в сущности, хочется, – возможно, все дело в глубоком, прозрачном небе, внушавшем тягу уйти далеко, все дальше и дальше.

Вскоре больной начал подниматься и понемножку ходить, волоча ногу, которая, после трех месяцев неподвижности, окостенела (в назначениях врача было записано буквально: главное – не напрягать колено). Это одеревенение сустава, которое вполне можно было бы излечить специальной гимнастикой или небольшим хирургическим вмешательством, перешло в хроническое увечье, оказавшее, наряду с апатичностью сына, неоценимую поддержку планам матери: парень весьма охотно хромал, ибо это давало ему возможность не ударять палец о палец, пока вся семья надрывалась на работе. Абель смастерил ему грубый костыль из доски со щелью, куда можно было просунуть руку, и с кожаным валиком для упора под мышкой. Глядя, как он ковыляет, вздернув одно плечо, можно было подумать, что это ему привычно с самого детства; он был прирожденным хромоножкой: в увечье угнездился, словно в кресле.

Наступил март, зима быстро истаивала, исчез снег, выпитый ноздреватыми склонами, оставив лишь кое-где белые медали, сверкавшие на густой синеве гор. Черная почва заструилась; огромные сланцевые плиты отвесных скал, отполированные талыми водами, дробно блестели на солнце, а сильные, налетавшие с запада ветры обратили весь горный край в стремнину под необъятными небесами; потоки света прорезали горное плато, скользя по его мягким изгибам и ныряя в бездны, где они на миг высвечивали окно, темную глубину комнаты, сверкнувшую медь котла или стенных часов, хлопья пыли под кроватью или чье-то лицо, смотрящее наружу. Прозрачный воздух расширил пейзаж до пределов горизонта, и горизонт казался огромным, просматривающимся во всех деталях макетом, а флотилии набегавших облаков еще углубляли перспективу. Эта едкая, фиолетовая весна все привела в движение, земля уже грелась на солнечных полянах, которые медленно расширялись, а вокруг еще теснились холодные тени. Лес дышал с океанским величием, земля лавой стекала по склонам, как пот по телу работающего. Защитные стены внезапно вздувались и разваливались, рассыпая веером по дороге камни и песок, дымившийся, словно перегной. Бывали дни, когда северные туманы поднимались до самых горных вершин, разрывались на клочья в лесу, жемчугом повисая на ветках елей и пробуждая осенние запахи перегноя и свежих грибов; а назавтра – опять лихорадочно жаркий день, прогревавший лощины, торопивший раннее появление зелени, вызывая томление в людях и щекоча лоно земли, распростершееся под покровом желтой, поникшей травы. Но на следующий день – иногда так и в тот же самый – небо опять хмурилось, словно в октябре, бороздилось несущимися по нему облаками, а на мокрых, блестящих от сырости лесных тропках одуряюще пахло зверьем, ледяной дождь хлестал в запотевшие стекла, порывы ветра сотрясали ставни и поднимали вихри золы в очагах.

Это был опять один из тех годов, когда переход от зимы к лету происходит резко и внезапно, и старики поговаривали, уж не исчезла ли навсегда весна: ведь в былые-то времена изгороди белели цветущим боярышником, аромат которого до сих пор не испарился из их памяти; тогда, отпущенная домой на две недели апрельских каникул детвора бегала по лесам, освещенным солнцем, пересеченным вольно грохотавшими ручьями, перегораживала их, строила маленькие мельницы; да ведь это они – те, что теперь были всем столь недовольны, – в незабвенные дни детства носились по диким лужайкам, и сердца их были наполнены такой жаждой жизни, что теперь и вспомнить страшно. Старея, почти все начинают считать, что времена года постепенно ухудшаются, увядают, едва успев появиться, словно царство мрака и холода, слуг смерти, расширяет мало-помалу свои владения и оставляет все меньше места для солнечных дней. Возможно, все дело в том, что детство иначе воспринимает мир, а следовательно, и времена года, но оно-то и выработало иллюзии, отравляющие жизнь воспоминаниями о несказанно прекрасных временах года, которых в действительности никогда не существовало. Однако присущая всем трудягам сварливая гордость заставляет стариков до самой смерти держать рот на замке и никогда и никому не выдавать этих чувств, если того не требуют чисто материальные насущные интересы; в горьких утверждениях о неоспоримых преимуществах минувшей эпохи, столь отличной от нынешней, когда катастрофически меняющийся климат губит урожай на корню, сквозил намек на то, что во всеобщем оскудении виновато и современное поколение, и общество в целом.

Уже в мае наступила тяжелая, удушливая жара, так мало соответствующая столь же пустынному, суровому, как и зимой, пейзажу, где весне отведено место лишь в низинах, а кверху она приближается только осторожным касанием. Очень скоро нездоровая эта жара обернулась грозовыми тучами, которые бродили над горным плато, не разражаясь дождем в этом небе Голгофы.

Оба Рейлана уже не работали на лесопильне Флорака, их ждала дома срочная сезонная работа, опять они уходили на заре и возвращались затемно, трудясь до изнеможения, подлаживаясь к погоде и стремясь наверстать упущенное время; пробормотав обрывок молитвы и наспех проглотив пищу, они тотчас заваливались спать; таким образом, Самюэль-Жозеф и его мать продолжали жить вдвоем, ничего не меняя в своих привычках, и об их сообщничестве двое других понятия не имели. Они были бы несказанно поражены, узнав, что будущий наместник божий спит под их кровом и без зазрения совести обжирается тем, чего они в жизни не пробовали и что за их спиной стряпает ему мать, утаивая деньги из бюджета семьи; к их ночному приходу ужин ловкача бывал уже завершен, а стол тщательно вытерт матерью, которая прилежно уничтожала какие бы то ни было следы предшествовавшего пиршества.

Торопливо глотая суп, Абель рявкал громовым голосом, словно созданным для переклички из долины в долину и способным расшевелить и быка:

– У него что, аппетита нет?

– Нет, нет, я не голоден, – отвечал Самюэль, развалившись в кресле и делая вид, будто читает Библию; шрам на верхней губе, исказивший его рот гримасой отвращения, делал такой ответ правдоподобным, невзирая на брюхо и толстые, как у кюре, щеки. В такие минуты у матери всегда находилась работа вне дома; она нашаривала в кармане фартука маленькую записную книжку, с которой никогда не расставалась и куда заносила рецепты и тайные расходы, обозначая их таинственными сокращениями:

Ш. т. Б. М. 118. М. 200

К. л. К 80 Б. 150

С 3/12 360 А. 150

Р 160 Р 100

О 118

5/9

Это следовало читать так:

Шампиньоны из теплицы Бон-матен 118. Мясная 200.

Каштаны из леса Карбоньер 80. Бакалея 150.

Сыр три дюжины 360. Аптека 150.

Разное (заяц) 160. Разное 100.

Остаток (прибыль за месяц) 118.

Май 1949 г.

Туда же вперемежку помещала она рецепты дешевых кушаний, сроки своих посевов, лунные месяцы, показавшиеся ей наиболее благоприятными, а также целую бухгалтерию подсчета горшков с виноградным вареньем (которое не стоило ей ни сантима: виноград был с их собственных лоз) и снизок сухих грибов, которые она хранила в запертом ящике на чердаке, приберегая для продажи или на случай голода. Нечего и говорить, отбивная, которую она только что поджарила для Самюэля, не могла не тревожить ее совести, когда она видела, что ее старший сын проявляет беспокойство по поводу здоровья брата; ведь, по справедливости, при той работе, какую он выполнял, именно его желудку лесоруба не помешало бы получить добрых полфунта мяса; вот почему так не по себе ей становилось за ужином, она опасалась, что ее выдадут запахи, даже и отдаленно не имеющие ничего общего с каштановой затирухой, которую она подавала старшим мужчинам (хотя из предосторожности она стряпала соусы и жарила котлеты вне дома, на углях, прикрытых решеткой, где у нее обычно кипятилось белье); иногда ей мерещилось, что можно прочесть на ее лице точную дозировку блюд Самюэля, те суммы, какие она вот уже несколько месяцев тратит на его питание, а также и те махинации, на которые она пускается, чтобы выколотить эти деньги; вот почему она ускользала, как мышка, и пыталась рассеять угрызения совести, доя своих коз.

Наступил июнь, наполняя горы мушиным жужжанием и влажным зноем, который почти мгновенно сжег листву буков; в эту отвратительную пору грязно-белых, слепящих туманов начисто заволакивало горизонт, расплющивало ландшафт. С самого утра небо, утратившее глубину, принимало дымный оттенок и едва заметно дрожало, наподобие того марева, что можно заметить в большую жару над трясиной; обманчивый маслянистый блеск сланца давил на окрестность, словно бы нагнетая грозовую атмосферу. Все насекомые, казалось, замерли от ужаса, за исключением мух, которых пары от стирки или вода в тазах у торговцев рыбой возбуждали не меньше, чем разлагающаяся падаль. Ни малейшего движения воздуха, ни одна птица не вспорхнет на жнивье, кроме воронов, которые парили над скалами, оглашая ущелье своим доисторическим карканьем, а потом, опустившись на сухие деревья, часами сидели в раздумье над этим выжженным солнцем миром.

Жозеф уже не мог вынести затворничества в четырех стенах; едва проснувшись, он сразу ощущал какую-то странную тяжесть. Утром ему хотелось лишь одного – поскорее выбраться из этого дома, толстые стены которого хоть и сохраняли прохладу, но еще усиливали ощущение удушья. Присутствие матери, которая неотступно торчала у него за спиной, нежила его, но и надзирала за ним, он начал воспринимать как нечто вредоносное. Ночи его были тревожны, не приносили отдохновения; и сны, несомненно, играли немаловажную роль в том озлоблении, которое складывалось у него против матери: во сне молодая, красивая девушка ложилась к нему в кровать и, прижимаясь всем телом, целовала пухлым ртом шрам на его изуродованной губе. Само собой разумеется, такой сон до крайности его возбуждал, он начинал верить в реальность этой грезы, испытывал подлинное чувственное волнение от прикосновения груди девушки, от ее волос, пахнущих жимолостью, от теплого ее дыхания, все это потрясало его, пронизывая острым наслаждением, и вдруг он с ужасом обнаруживал, что девушка оборачивается матерью и разлагается под его руками. Или, тоже во сне, он видел себя запертым на чердаке, откуда был выход лишь через слуховое окно, а он слышал, как по лестнице медленно поднимается кто-то или же что-то; дверь открывалась, и в ее проеме вырисовывался неподвижный силуэт, покрытый с головы до ног черной вуалью, хотя лица ему видно не было, он знал, что это – его мать, которая показывается ему в трауре, чтобы провозвестить его близкую смерть; другой раз это была не мать в дверях, а то, чего он так опасался: поставленный стоймя приоткрытый гроб, а внутри чудовищный разлагающийся труп, который тянется к нему. Он просыпался с воем и ощущал, казалось ему, подозрительный запах. Довольно часто посещал его и такой сон: зацепившись за вершину скалы, он висит над пропастью, его держит рука матери, но внезапно он падает, продолжая сжимать ее руку, а рука оторвалась от тела и впилась ему в ладонь, словно куриная лапа. И всегда мать представала перед ним одетая во все черное, иногда плачущая, иногда с цветами в руках, неподвижная, призрачная, – воплощение смерти, предвестница несчастья.

Пока жара снаружи не становилась непереносимой, он ковылял к ближайшим каштанам, возвышавшимся над постройками фермы; теперь малейшее усилие немедленно утомляло его – он тяжело дышал и весь покрывался потом; прислонившись к дереву, бросив костыль в траву и положив для проформы Библию на колени, он тупо вперялся взглядом в серевшие у него под ногами крыши Маё, по которым скользил тусклый свет, или смотрел на противоположные склоны, которые из-за обманчивой перспективы, казалось, сбрасывали прямо на крыши тяжелые камни своих осыпей, и это дикое единение скал и словно раздробленных ими крыш усугубляло его болезненную тревогу, он как бы продолжал бредить в жару лихорадки, и все окружающее превращалось для него в источник отчаяния – в само отчаяние.

В такие минуты мысль о том, что ему предстоит провести здесь всю жизнь, становилась непереносимой. Взгляд его инстинктивно перемещался к маленькому погосту, расположенному ста метрами ниже фермы, и в сверкании дня, среди каменной тишины, накатывавшей со всех склонов, кровь приливала у него к голове, шумело в ушах; он изнемогал от этой расплющенной перспективы, от этой уплощенной декорации (он мог бы рукой дотянуться до противоположного склона, а ведь еще в прошлом году расстояние, его от него отделявшее, представлялось ему куда более протяженным), от этого наступления огромных скал на крыши, словно бы придавленные их исконным величием и похожие на некий нарост, вызванный болезнью минералов, (а возможно, и люди – тоже всего лишь болезнь минералов), от безумия жизни в этой пламенеющей пустыне, от мыслей о том, что предки этих неуклонно маршировавших мимо него громадных зеленых ящериц – гигантские ящеры – в течение двухсот или трехсот миллионов лет были одними из подлинных хозяев планеты, – от всего вместе взятого его отчаяние становилось угрожающим, грудь сжимало тисками, дыхание прерывалось, живот пронзали острые боли, невидимая рука стискивала ему горло, учащая биение сердца; в мозгу вдруг наступала странная ясность, пронзительная и ядовитая, – следствие перенесенных страданий, и он понимал: надо всем, что он видел, что его окружает, включая и его самого, господствует безжалостное, неумолимое, всеобщее уродство, столь ужасное, что это превосходит любой возможный вымысел, и выглядело это так, как если бы все созданное на земле оборачивалось против себя самого, пуская в ход огромные челюсти, чтобы безостановочно пожирать себя, поддавшись неистовству небытия, которое невозможно насытить, ибо мировая фатальность дает этому буйству неиссякаемый материал для самоуничтожения; единственно неопровержимым оставалось одно: та невидимая работа, что творилась там, под землей, на крохотном кладбище, заросшем крапивой. Все остальное – дым.