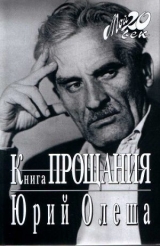

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 31 страниц)

Сегодня кажется, что «исповедальная проза» нового поколения писателей, наделавшая много шума в конце пятидесятых, числит в своих прямых литературных предшественниках книги Олеши. Что именно они стали и катализатором поздней прозы В.Катаева – «Травы забвенья» и «Святого колодца» с их так и не привившимся «мовизмом».

Вся литературная жизнь Олеши уместилась в том промежутке отечественной истории, когда о свободном писательстве не могло быть и речи. Тем не менее осторожный и испуганный писатель Олеша всю жизнь делал именно то, что было под строжайшим запретом: описывал страшные сны, предавался непозволительным воспоминаниям, обнажал душу в исповеди… В беспорядочных листках и старых тетрадках таилась крамола…

Когда в начале шестидесятых Виктор Шкловский готовил вместе с вдовой писателя О.Г.Суок-Олешей (им помогал литературовед Михаил Громов) ту, первую книгу дневниковых записей, отбор его был целенаправлен и детерминирован обстоятельствами.

Наивным было бы полагать, что все дневники могли тогда увидеть свет. А те, что были допущены до читателя, были отредактированы до гладкости.

Примеров бесчисленное множество. Скажем, восхищенный отзыв Олеши о поэтическом даре Нарбута публиковался не раз. Но цензура сняла из записи иронический комментарий Олеши о «коммунистичности» Нарбута – и, одновременно, – о святых волхвах, но стихотворение посвящено именно им.

Либо – печатается запись о заметке в «Известиях», в которой речь идет об уникальном мастере, расписывающем арфы золотой краской, и электронной «запоминающей» трубке. «Подумать только, в каком мире мы живем!» – восклицает Олеша, – и фраза эта в печатном контексте звучит восторженно. Между тем восклицание это относится к строчкам, изъятым при публикации: Олеша потрясен введением смертной казни в стране.

Кроме цензуры государственной действовала не столько высоконравственная, сколько ханжеская цензура редактора, имевшая в СССР огромное влияние и по сю пору малоизученные последствия. Все то, что шокировало редактора, «не нравилось» ему, в чем редактор «был не согласен» с автором, убиралось с той же непререкаемостью. В сознании советского редактора, со временем усвоившего ахматовскую мысль о «растущих из сора» стихах, она превратилась в общее место (а «сор» был подменен неким «художественным образом» сора). Вольно растущую дикую траву подстригали, преображая ее в облагороженный английский газон. Не печатали Олешу «некрасивою», жалкого, непривлекательного, временами – отталкивающего. На полях архивных листков изредка встречаются надписи вроде: «Сложная и странная запись, ничего не дающая читателю». Оба эпитета характерны: ждали простого и привычного. Безошибочно купировалось самое благодарное, самое важное – не скажу: «нашему читателю» – но мне, работаюшему в архиве Олеши исследователю. Но ведь я тоже читатель!

Прежние публикаторы дневников писателя избирали «готовую», «правильную» и, надо признать, красивую прозу. Душевные терзания, выпады ипохондрика, язвительные комментарии, обидные характеристики и отталкивающие рассказы о самом себе – все это к публике не пробивалось.

Олеша, наблюдающий социальную жизнь страны, Олеша-свидетель, жестко оценивающий события и их героев, Олеша, съедающий самого себя – за растрату сил, распыление жизненной, творческой энергии, Олеша трагический, проницательный, порой беспощадный оставался в папках архива.

Каков жанр этой книги? Известны свидетельства друзей и коллег о том, что Олеша в пятидесятые годы думал именно о книге. О толстой книге – как «правильной», настоящей форме литературы. Уверенности ремесленника в том, что изпод его пера выходит нечто, безусловно заслуживающее читательского внимания, Олеша не испытывал почти никогда; напротив, бесконечны его самоуговоры – что мысли важны, строчки удачны, а книга получится (из письма к матери от 1955 года: «Я много и, как всю жизнь, трудно работаю. Вечное неверие в себя» [17]17

РГАЛИ. Ф. 358. Оп.2. Ед. хр. 623.

[Закрыть]), – но в этом случае Олеша настаивает: «Пусть не подумает читатель, что поскольку эта книга состоит зрительно из отдельных кусков, то она является чем-то всего лишь протяженным. Нет, она закруглена, это роман».

С ощущением романности, то есть «художественности» записей связано, по-видимому, и отношение автора к способу их датировки.

«16 октября. Или 15» – так отмечает дату Олеша в дневнике. Либо даже так: «14 июля. Августа». Как говорится, ну какая, собственно, разница. «Вчера из пустыни» – может означать и вчера, и позавчера, и на днях, а может и – сегодня. Даже в автобиографии, писавшейся для справочного издания, почти «официального документа», Олеша одну из важных дат своей жизни, дату премьеры спектакля «Список благодеяний» в театре Мейерхольда, указывает, ошибаясь на год.

Чаще же всего есть число – но неизвестен год, когда делается запись.

Ну, ставит Олеша число перед тем, как начать писать. Но пишет-то не о сегодняшнем своем дне, а о чем-то, остро важном, но бывшем когда-то, – хотя и изсегодняшнего дня. То есть чаще всего эти, помеченные числами заметки с внешними признаками настоящего дневника – конечно, не дневники в обычном смысле этого слова, а воспоминания, ретроспектива, ностальгическое воскрешение молодости. «И я бы хотел вслед за Прустом…» Слабеющая актуальность вдруг волшебным усилием приближается и встает перед глазами. А июль ли за окном или август – разве это сколько-нибудь важно?

Остается в памяти парадоксальный перевертыш причины и следствия: «чтобы родиться в Одессе, нужно быть литератором». Либо необычное обозначение биографической вехи: «с трех лет и до первых стихов».

В письме к матери от 2 декабря 1955 года: «В воспоминаниях не обязательно нужно быть точным – можно также и придумывать… Было ли, не было ли – не важно» [18]18

РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 623.

[Закрыть].

Другими словами, перед нами не дневник, а литературный дневник. Как говаривал Пушкин – дьявольская разница.

Весной 1960 года, разговаривая с И.Гланом, Олеша произносит: «Этим летом я ее закончу. Еще не знаю, как поднести ее читателю. Найти какую-то систему? Или просто разбить на главки, без системы… И названия я еще не знаю» [19]19

Воспоминания о Юрии Олеше. С. 286.

[Закрыть].

В предисловии к книге «Ни дня без строчки» В.Шкловский писал: «Среди разрозненных фрагментов и кусков надо было уловить замысел книги…» [20]20

Шкловский Виктор. [Предисловие] // Олеша Юрий. Ни дня без строчки. М., 1965. С. 8.

[Закрыть].

Но из знания чудесной истины о том, что нет и не может быть на земле двух одинаковых людей, вытекает и бесспорность того, что невозможно воссоздать дар человека, чей мозг угас.

Ту книгу, которая брезжила в сознании Олеши, не дано сделать никому, как бы того ни хотелось. И каждый, кто берет на себя смелость нового издания книги, в определенной – и немалой – степени становится ее соавтором. Он отбирает отрывки, предлагает последовательность изложения, назначает строчки в начало – и финал текста, то есть распоряжается временем и пространством книги. Сцепление материала, отбрасывание одних записей и акцентирование других – меняет целое, дает новое соотношение света и тени, юмора и драматизма, тоски и мужества, любви к жизни и страха смерти.

Некогда, чтобы как-то упорядочить листки архива писателя, Шкловскому пришлось прибегнуть к некоей механистичности распределения записей, решительно разделить неделимое: сначала «о матери и сестре», затем – «об Одессе», далее – «о Москве», куда помещены наброски о Маяковском, Ахматовой, Флоренции и Наполеоне, еще позже – о прочтенных писателем книгах и т. п.

Но речь идет о сознании писателя, то фиксирующего мысль, чувство вне какой-либо временной паузы, когда мысль рождается на кончике пера, то ретроспективно вспоминающего и размышляющего о жизни. В этом сознании все живет одновременно, все проросло, дышит, осуществилось. Книге претит деление на темы и рубрики. Поэтому избрана смысловая композиция книги, рассказывающая о цельности сложной личности будто бы «умолкнувшего» писателя – и о постоянстве его размышлений.

После выхода в свет «Зависти» Олеша писал матери: «Ничего другого, кроме писательской работы, – мне не нужно. Я тщеславен и завистлив. Мне хочется писать хорошо». В последнем письме, от 20 апреля 1960 года: «Все в порядке у меня, мама, – в отношении самочувствия, настроения, творческих сил» [21]21

РГАЛИ. Ф. 358. Оп.2. Ед. хр 623.

[Закрыть].

Инфаркт случился в мае 1960 года.

После смерти писателя остались его книги. Архив. И недлинный перечень неисполнившихся желаний.

Не выучился делать сальто-мортале и не побывал в обсерватории.

Не стал пловцом и конькобежцем.

Не купил велосипеда и не совершил на нем поездки по Европе. Вообще – не видел ни одной страны мира, хотя в дневнике своем и мистифицировал то ли будущего читателя, то ли самого себя.

Дневники Ю.Олеши печатаются по материалам личного архива писателя, хранящегося в РГАЛИ (ф. 358).

В набросках множество начал с разветвляющимися сюжетами, как будто из одной почки выстреливает пучок побегов. По-видимому, фраза Олеши о том, что существует триста начал «Зависти», вовсе не преувеличение. Приходилось избирать самый цельный, связный, пусть даже и стилистически не отделанный вариант. В записях с максимальной бережностью устранены лишь многочисленные, характерные для Олеши повторы. Книга выстроена сюжетно-хронологически, с сохранением лишь части необходимых авторских датировок. Там, где год в дневнике отсутствует и установлен по содержанию записи, он заключен в квадратные скобки. Квадратными скобками отмечены также слова, дописанные публикатором по смыслу. Существенные фрагменты записей, зачеркнутые Олешей, но вносящие дополнительный смысл в текст, вынесены в примечания.

И, наконец, самое приятное для публикатора: моя искренняя благодарность за ценные указания при работе над примечаниями литературоведу А.Е.Парнису, профессору Карлу Шлегелю (ФРГ), киноведу Р.М.Янгирову, а также – Л.Д.Гудкову, давшему название этой книге.

Виолетта ГУДКОВА

Книга прощания

Что вспомнится?

Давайте, маэстро!

Маэстро плачет. Маэстро вынимает черный платок и плачет. Маэстро говорит, что у него нет денег. Маэстро бледнеет. Маэстро требует, чтобы я закончил фразу. Маэстро еще раз тачет, утираясь черным платком. Он говорит: «Вы любили Уэллса?»

Я не могу ответить, потому что…

1930

20 января 1930

Будущим любителям мемуарной литературы сообщаю: замечательнейшим из людей, которых я знал в моей жизни, был Всеволод Мейерхольд.

В 1929 году он заказал мне пьесу [22]22

20 января 1930. – У Олеши, по-видимому, описка – судя по содержанию, запись сделана в январе 1931 г. Пьеса «Список благодеяний» была закончена весной 1930 г. Летом-осенью пьеса переделывалась по указаниям режиссера и осенью поступила в цензуру. Олеша устами главной – героини Елены Гончаровой осмеливался говорить о «списке преступлений» советской власти, отнявшей у человека историю родины, частную жизнь и право думать по-своему. Первый вариант пьесы остался неизвестен публике, так как весной 1931 г. репетировался уже ее новый, идеологически «правильный» вариант. От первых набросков пьесы (существовавшей под красноречивым названием «Исповедь») в том спектакле, премьера которого прошла 4 июня 1931 г., мало что осталось. Но и он вызвал острую дискуссию в партийной прессе и осуждение критики

[Закрыть].

В 1930 году в феврале-марте я ее написал.

Зимой 1931 года он стал над ней работать.

Я хочу написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу.

Пьеса называется «Список благодеяний».

Я ее писал в Ленинграде, в «Европейской» гостинице, в № 2-а. Пьеса о «советском» и «европейском».

Я никогда не был в Европе. Побывать там, совершить путешествие в Германию, Францию, Италию – моя мечта. Вижу во сне иногда заграницу. Что же это за мечта? Быть может – реакционная? Попробую разобраться в этом.

Я детство и юность провел в Одессе. Этот город сделан иностранцами. Ришелье, де Волан, Ланжерон, Маразли, Диалегмено, Рапи, Рено, Бонифаци – вот имена, которые окружали меня в Одессе – на углах улиц, на вывесках, памятниках и оградах. И даже позади прозаической русской – Демидов – развевался пышный парус Сан-Донато.

Приморская местность называлась – Ланжерон.

Так мы и говорили:

– Идем купаться.

– Куда?

– На Ланжерон!

Скороговоркой, местным ужасным говором произносится это пышное слово: Ланжерон. Как если бы в Москве говорили: на Зацепу. Между тем Ланжерон не есть название местности, сложившееся вследствие каких-либо природных ее особенностей, этнографических, Ланжерон – целиком на местность перенесенная фамилия французского графа. Вероятно, он был эмигрант французской революции и, служа Екатерине, строил Одессу.

В порту есть набережная, именуемая Деволановской.

Что может быть хорошего в лексике порта, создавшего слова «штимп», «жлоб», «шмара»? Так и слово «Деволанов-ская» звучало для меня полузапретным словом из босяцкого словаря, вроде слова «обжорка». Но однажды, когда прислушался более осмысленно, внезапно в этом слове частица «де» несколько отодвинулась…

Улицы там обсажены платанами и акациями. Прекраснейшее дерево мира – платан! Я думаю, что его можно назвать антилопой растительного царства. У этого дерева есть пах. Оно могущественно и непристойно.

В Одессе я привык к латинскому S и L. И по происхождению я поляк – славянин, но католик.

Мир до войны был чрезвычайно велик и доступен. Я ожидал, что путешествия будут самым легким делом моей жизни.

Мне повезло: я родился в те годы, когда исполнялись фантастические мечты человечества. И – как ужасно! – ныне вспоминая, я не могу припомнить, как, когда, где я увидел впервые полет летательной машины.

Во всяком случае, за городом сияло поле, безымянное, сладко-зеленое… Там никому неведомые люди, странные сообщники моего детства, заговорщики против скарлатины и прочих страхов детства (а детство полно ими и это главный яд на золоте детства – яд, испускаемый семьей!) – производили то, что считалось детской забавой: начинали авиацию. Был между мальчиками и пионерами авиации союз! Мы первые их приветствовали, поверили и влюбились в них. Подобно тому, как и кинематограф нашел первую поддержку в нас – в мальчиках, которые, теперь выросши, помнят, что авиация, биоскоп – что все это, что ныне стало духом эпохи – кино, спорт, полет Линдберга [23]23

…полет Линдберга… – Чарльз Линдберг (1902–1974) – американский летчик, совершивший в 1927 г. беспосадочный перелет через Атлантику (Нью-Йорк – Париж).

[Закрыть], – что все это относилось семьей к области преступлений и наказаний детства, в тот же ряд, в который включались драка, находка или потеря перочинного ножа, поедание дынь, приключения Тома Сойера.

Я был европейцем, семья, гимназия – было Россией.

Спорт – это шло из Европы.

В детстве я жил как бы в Европе.

Запад был антиподом домашнего.

Образ Одессы, запечатленный в моей памяти, – это затененная акациями улица, где в движущейся тени идут полукругом по витрине маленькие иностранные буквы. В Одессе я научился считать себя близким к Западу. Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шел вдоль оград, сложенных из камня-известняка. Он легко поддается распилке и в строительство поступает правильными параллелепипедами, оставляющими на руках желтоватую муку. Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами.

Каждая дача была барским особняком.

Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни.

Жизнь, думал я, это вечное лето. Висят в лазури балконы под полосатыми маркизами, увитые цветением. Я буду учиться, я способный, – и если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает во мне горечь, то горечь эта приятна, потому что впереди вижу я день исполнившихся мечтаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в себе артистичность и знаю, что профессия, которой я овладею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и влиятельных.

По дорогам моего детства прошли первые автомобили. Я помню смерть гонщиков, изображенную на фотографиях, перепечатанных из иностранных журналов. Человек в шароварах, собранных у щиколоток, и в собранной у горла куртке лежал, разметав руки, вниз головой поперек склона, из которого косо росло дерево. На груди лежащего нашит был белый плат с цифрой 5.

Фотография одноцветна, но я знаю, как зелен склон и дерево и какая синева сияет над убитым гонщиком. Имя этой зелени, и синеве, и дереву – Запад.

Я буду богат и независим. Уверенность эта появилась во мне очень рано, она была самой простой, самой инстинктивной мыслью моего детства, и то, что был я членом бедной семьи, не только не ослабляло этой надежды, но даже, напротив, еще более способствовало ее укреплению.

Мне говорили, что не в знатности и не в богатстве дело, а в одаренности и настойчивости, и ставили мне в пример многих, кто, выйдя из нищеты, достигал высот, до которых редкому богатству и редкой знатности удавалось дотянуться.

Я был совершенно спокоен за свое будущее. Поэтому я никогда не завидовал. Если и существовал круг людей, куда порой трудно было мне проникнуть, – то зато между вещами, замкнутыми этим кругом, и мною существовало содружество, и в нем главенствовал я. Чужая ограда не пугала меня и не угнетала моих чувств. Напротив, поставив на нее локти и глядя в чужой сад, я как бы взвешивал то, чем обладали другие, сравнивая его с тем, чем буду обладать я. Ни статуи чужих садов, ни цветники, ни дорожки, сверкающие суриком гравия, не раздражали моего самолюбия, когда я, маленький гимназист, приходил из города готовить к переэкзаменовкам богатых сверстников.

Мир принадлежит мне. Это была самая простая, самая инстинктивная мысль моего детства. Я так свыкся с ней, что даже не нуждался в заносчивости. Напротив, я был скрытен и молчалив и лучше всего чувствовал себя в одиночестве, стараясь даже придавать этому одиночеству сходство с отверженностью, чтобы тем более сладости находить в напитке, поившем мои соки. Напиток этот был – предвкушение.

15 марта

Я решил написать книгу о том, как Мейерхольд ставил мою пьесу.

Ненавидя беллетристику, с радостью хватаюсь за возможность заняться такой литературой факта. Ненавижу я беллетристику, вероятней всего, от сознания своего беллетристического бессилия. Я начал с поэзии [24]24

Я начал с поэзии. – В набросках воспоминаний о Юрии Олеше его вдова, Ольга Густавовна Суок-Олеша, рассказывала: «Писать стихи начал мальчиком. Наиболее раннее было опубликовано в газете “Южный вестник” 1915 г. под названием “Кларимонда”.К своим стихам относился почти враждебно, никогда их не вспоминал.

По окончании гимназии он подарил своему учителю словесности, Аркадию Петровичу Автономову, тетрадь. На ней было написано название “Виноградные чаши”. Кроме этого, тетрадь еще имела эпиграф из Александра Блока:

Я вижу берег очарованный И очарованную даль…

Много времени спустя вдова учителя передала мне тетрадь <…> Эта тетрадь полувековой давности хорошо сохранилась. Очень четким, крупным почерком переписаны тридцать три стихотворения 15, 16 и 17 гг.» (РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 972).

[Закрыть]. Не так, как все, имеющие в начале своей литературной судьбы стихотворные грехи, которых приходится впоследствии стыдиться – но профессионально: я думал впоследствии быть стихотворцем. Однако перешел на прозу. Но остался поэтом в литературном существе: то есть лириком – обрабатывателем и высказыва-телем самого себя. Фабула о чужих мне не дается. Впрочем, оправдание, возможно, и натянутое. Потому что Пушкин, перейдя на прозу, стал изысканным фабулистом. И тут мне хочется, по секрету, сказать кощунственную вещь, которую вымараю, если настоящий документ буду оглашать в печати. А именно, что вся изысканность пушкинской прозы – есть результат подражания Мериме.

Мне стыдно и жутко: я оскорбляю Пушкина. И действительно, мне кажется, что величайшим русским гением был Гоголь. Казаки в «Тарасе Бульбе» стоят сивые, как голуби. И душа убитого казака вылетает, оглядываясь и дивясь, что так рано вылетела из молодого и могучего тела. А думая о прозе Пушкина, я вижу эмалевую фабулу, вижу плоскостную картинку, на которой нерусский, глубоко литературный незнакомец стреляет из пистолета в какой-то портрет.

Однако сам Гоголь говорит, что Пушкин дал ему тему «Мертвых душ». Может быть, потому и подзаголовок у них «поэма». Словом, я терплю крах.

Но это разговор с самим собой и в печати оглашено не будет.

К делу.

Вчера читал окончательный вариант моей пьесы труппе. Читка происходила в темном зале, на сцене. Стол был освещен сбоку прожектором, который озеленил лицо Мейерхольда. Я читал хорошо, в некоторых местах испытывая большое удовольствие от преподнесения слушателям того, что написал сам. И, испытывая удовольствие, прекрасно владел голосом, интонациями и легко устанавливал абсолютную тишину там, где она требовалась. Мейерхольд писал на листках, производя распределение ролей. Комбинировал. Он в очках. Сказочен. Доктор. Тетушка из сказки. Замечателен.

В театре своем – он диктатор. Его уважают предельно, подхватывают восторженно каждое проявление его личности: бытовое, товарищеское, артистическое, – подхватывают на смех, полный любви и добродушия, или на тишину, которая разразится, когда он уйдет, горячим обсуждением внутри каждого и между всеми, – и затем вылетит из театра в виде идеи, правила, канона.

Театральный мир поклоняется Мейерхольду и ненавидит его. Он истинный гений, артист, дитя, скандалист. Есть люди, стоящие посреди семьи, посреди дома – на них скрещиваются симпатии, огорчения, борьба склонностей и характеров остальных членов семьи, – они стоят посреди дома, и дом без них перестает жить. Если искусство наше – дом, то Мейерхольд стоит посреди этого дома.

Он скандалист. Он снимает пиджак на эстраде. На нем свитер – полосатый: из двух цветов – голубой и коричневый. Он сед. Волосы стоят дыбом. Просвечивает кожа между ними розовая, как парик. Он в очках. Он запрокидывает лицо. Длинный нос его поднимается. Очки стоят поперек носа. Он волшебник, доктор магии.

О себе он говорит: «Я произошел от лошади». И иногда я воображаю сон… путь мой где-то по мокрой земле, весной, по рытвинам, где-нибудь по Петровскому шоссе… или в другом месте… и я бегу вприпрыжку… куда, не знаю. Это ведь сон, воображение, может быть, кусочек из будущей прозы… Я бегу и натыкаюсь в рытвине на череп лошади, – и поднимаю его… Легкая кость. Она выветрилась, она сквозит глазницами. И в блеске заходящего солнца загорается в глазнице паутинка – и она горит радугой… Маленькая короткая радуга стоит на круге глаза… И я думаю: это голова Мейерхольда. Это оформится, это прозвучит в каком-то месте повести о себе, в которой я вспомню, что впервые я увидел Мейерхольда [25]25

впервые я увидел Мейерхольда на экране в фильме «Портрет Дориана Грея»… – В фильме по роману О.Уайльда «Портрет Дориана Грея» (сценарий Вс. Мейерхольда, кинофирма «Тиман, Рейнгардт, Осипов и К°», премьера состоялась 1 декабря 1915 г.) Мейерхольд играл заглавную роль. Фильм, за исключением нескольких кадров, не сохранился.

[Закрыть]на экране в фильме «Портрет Дориана Грея» – в кинотеатре «Урания» в Одессе, куда привели нас, гимназистов шестого класса, смотреть эту фильму, потому что учитель русского языка затеял рефераты – и выбрал тему об Уайльде… Предполагал ли я тогда, что Мейерхольд будет ставить мою пьесу.

После чтения пьесы Мейерхольд огласил распределение ролей. Выслушали в тишине. Он тактичен. Чтобы не обидеть никого, он предложил делать заявки на исполнение той или иной роли в дальнейшем. Тишина. Слепит прожектор. Поворачивая взгляд в его сторону, я вижу лампу, которая кажется мне расплавившейся, – не одну, а сразу несколько выплывающих друг из друга ламп видят мои не привыкшие к этому свету глаза. И не только один белый свет воспринимает зрение: целый спектр мигает, не утекая, перед глазами: сиреневое, зеленое облако – и вдруг яркий кармин.

Как они могут сниматься при свете юпитеров, когда приходится не то что думать о спасении своих глаз, а еще и ми-мировать!

Роли распределены. Пьеса сдана в машинку. Послезавтра, т. е. шестнадцатого, каждый исполнитель получит свою тетрадку.

Расходятся.

Меня начинает тревожить: пьеса не понравилась.

Мейерхольд говорил: гениальная! Приятно верить, но Мейерхольд не только артист, он, кроме того, еще и директор театра, и над ним – промфинплан и обязательство поставить определенное количество пьес. А может быть, пьеса моя средняя, обыкновенная пьеска – и больше ничего.

Нет, в глубине души я уверен: пьесу я написал замечательную.

Сегодня я уезжаю в Ленинград, где состоится выступление от федерации [26]26

выступление от федерации… – Федерация (ФОСП) – созданная 21 ноября 1927 г. Федерация объединений советских писателей.

[Закрыть]– на литвечере четырех писателей: Всеволода Иванова, Михаила Светлова, Александра Безыменского и Юрия Олеши. Я соединил полезное… с полезным. Воспользуюсь поездкой на казенный счет для того, чтобы прочесть пьесу Большому Драматическому театру. Не от жадности радуюсь казенному билету, а потому, что ныне чрезвычайно затруднены поездки частных лиц.

– В вашей пьесе есть яд, – сказал Мейерхольд.

– Какой? – спросил я.

– Как у Бальзака.

Что это значит, я не понял. Я очень люблю, когда меня хвалят. Когда не хвалят, напрашиваюсь на похвалу. Когда хвалят, испытываю неловкость и перевожу разговор. Но если долго не хвалят, страдаю – хочу быть лучше всех, а когда испытываю сознание истинного успеха, хочу снизиться и распределить успех на каждого, даже непричастного, но рядом стоящего человека.

17 марта, Ленинград

Вчера был удар по мне. Выступал в зале Филармонии с писателями. По-моему, успеха не имел. Правда, выступал в начале, третьим номером и после прозаика – обычно следует между двумя прозаиками вставлять поэта.

Успех-то, конечно, был, и порядочный, но могло бы быть лучше. Я читал сцену из пьесы – первую, наиболее разговорную. Однако слушалась хорошо. Успокаиваю себя, таким образом, ссылками на объективные причины: дескать, после прозаика, дескать, сцена разговорная и т. д. Не в том дело.

Но, впрочем, закон, установленный опытом: поэты бесконечно лучше принимаются публикой, чем мы. И далее: совершенно ясно, что публика хочет главным образом смешного. Она жадно ждет его и реагирует даже на тень его (а я полез с трагедией раздвоения!).

Всех перекрыл Михаил Михайлович Зощенко. Этот человек, маленький, поджарый и прямой, – чрезвычайно осанистый, несмотря на щуплость, – стал рядом с кафедрой, положил листки, следовательно, сбоку и с выражением почти военного презрения на лице читал свой рассказ. Он читал железным голосом вещь, вызывавшую ежесекундные раскаты хохота. Так читают лозунги, тезисы, воззвания.

Волновался мой дорогой Миша Зощенко, побледнел, даже позеленел как-то.

Слава! Его страшно любит публика. Когда председатель объявил его, выходившие с полпути вернулись… Шумное движение произошло в зале, люди стали пересаживаться поближе.

Замечательный, поистине замечательный русский писатель – Зощенко!

Вечером вся группа москвичей с Зощенкой и Стеничем [27]27

Стенич (Сметанич) Валентин Иосифович (1898–1938, расстрелян), поэт, переводчик, друг Олеши.

[Закрыть]ужинала в «Европейской». И тут Всеволод Иванов рассказал следующее:

В Америке был объявлен конкурс на самый короткий рассказ. И премию получил такой: в купе сидели два джентльмена. Один сказал: Я думаю, что привидений нет. – Вы думаете? – спросил второй – и исчез.

Позавчера перед отъездом зашел к Мейерхольдам. Беседа с художником. Художник спектакля будет С.Е.Вахтангов [28]28

Художник спектакля будет С.Е. Вахтангов. – Вахтангов Сергей Евгеньевич (1907–1987), архитектор, художник театра, сын режиссера Е.Б.Вахтангова.

[Закрыть].

Собственно, так: Мейерхольд сказал: «Художником буду я сам».

Так и бывает.

Мейерхольд предлагает замысел и спрашивает Сережу Вахтангова: можно ли это сделать? И Сережа старается увидеть мейерхольдовскую идею.

13 апреля

Вместо того чтобы начать писать роман, я начинаю сегодня писать дневник. Это гораздо интересней беллетристики, гораздо увлекательней. Ни с чем не сравнимый интерес возникает при чтении такого рода книг. Пусть хранит меня судьба от беллетристики! Ни в коем случае не марать, не зачеркивать, записывать все, что придет в голову, – без изысков, лапидарно.

Весна. Апрель. Холодно. Сегодня на закате день просиял. Высокий дом вдали – желтел как стакан чаю. Я потолстел, у меня вырос живот. Как мне спастись? Возможно ли еще вернуть молодость – или это конец уже: тридцать один год, толстение, короткая шея, ужасные тайны в глубине рта (здесь беллетрист имеет в виду то, что у него испорченные зубы – и что почему-то он их не лечит). Красиво мужчине иметь несколько золотых зубов. Честное слово – это признак элегантной мужественности.

Тревожная в этом году весна.

Как бы ни писать, как бы самостоятельны ни были мысли, все равно при таком роде писания невозможно не впасть в розановщину.

Наше поколение (тридцатилетних интеллигентов) – необразованное поколение. Гораздо умней, культурней, значительней нас были Белый, Мережковский, Вячеслав Иванов. И совершенным гигантом был, очевидно, в свои тридцать лет – Достоевский. Мы не открываем никаких Америк. Подумать: все уже было, все мысли, которые сегодня кажутся откровением, – уже между прочим, в придаточном предложении были высказаны Достоевским! А наша культурность – это «Викторина». Мы возвращаемся с прогулки и говорим женам за вечерним чаем: А знаешь, Сервантес был каторжником на галерах. – И жены нас уважают. Или: Знаешь, кто такие венгры? Венгры – монголы. Говорят, что они потомки гуннов.

Такова культурность тридцатилетних интеллигентов. Какова же культурность остальных, неинтеллигентов, молодежи?

Я кончил восемь классов гимназии. Потом учился в университете [29]29

учился в университете… – Олеша учился в Новороссийском университете, продолжая жить в Одессе. См. об этом: Олеша Ю.К. Автобиография // Советские писатели: Автобиографии / Сост. Б.Я.Брайнина, А.Н.Дмитриев. М., 1966. Т. 3. С. 517.

[Закрыть]на двух курсах юридического факультета. Ничего не усвоил за эти два университетских года. Сдал только один зачет: теорию права. Помню только одно имя: профессор Черинг. И все. Капитальные знания – из гимназии: география, история. Потом читал. Читал немного. Например, совершенно не читал Диккенса. Совершенно не знаю Дарвина, Спенсера, ни одного философа – Канта, Гегеля. Сведения о них такого же викторинного характера: Гегель – диалектика, Кант – трансцендентальные предпосылки (а что это значит – понятия не имею). Диалектика – искусство спорить (из словаря, первое значение). Кант – идеалист. Называл себя – критик. Жил в Кенигсберге. Жене за чаем: А знаешь, Кант в течение тридцати лет совершал одну и ту же прогулку. – И жена уважает. А кто поставил диалектику Гегеля на ноги? Маркс? Ничего не знаю. В разговоре пускаю пыль в глаза. И как-то выходит, не путаю, не обнаруживаюсь, – напротив, очень многие меня считают культурным, и я даже имею смелость в своих произведениях скорбеть о разрушении культуры прошлого, как будто я знаю ее! Сплошной обман, очковтирательство: только имена знаю и больше ничего. И от имен прошибает дрожь, иногда выступают слезы: Джорджоне!

На днях смотрел в Художественном театре «Отелло» [30]30

На днях смотрел в Художественном театре «Отелло». – Премьера «Отелло» во МХАТе состоялась 14 марта 1930 г. Режиссура К.С.Станиславского.

[Закрыть]. Боря Ливанов [31]31

Ливанов Борис Николаевич (1904–1972) – артист, режиссер МХАТа. В спектакле МХАТ «Три толстяка» играл генерала Бонавентуру.

[Закрыть]играет Кассио. И вот я воскликнул, разговаривая с кем-то в антракте: Ливанов похож на ангела Джорджоне. [32]32

…похож на ангела Джорджоне. – По-видимому, имеется в виду полотно Джорджоне, где на самом деле нет ангела, а есть рыцарь в черных латах – «Мадонна со св. Франциском и Либералием» (Мадонна да Кастельфранко).

[Закрыть]А почему – не знаю! И есть ли ангелы у Джорджоне, и что общего у Ливанова, играющего Кассио, – с ангелом? А собеседник между тем сказал: да-да! – и в глазах его я прочел то остановившееся внимание, которое появляется у человека, в одну секунду передумавшего много; затем я вспомнил: накануне премьеры сам Ливанов сказал мне: Мой грим и костюм – Джорджоне! Представляешь себе? – Я представил себе рыцаря. – Черные латы, сказал Ливанов. – Я представил рыцаря в черных латах. Этот рыцарь превратился в ангела. И никто не протестовал. Напротив: всем понравилось: ангел Джорджоне.

Ах, имена! Наша образованность, культурность – это и есть выскакивание имен. То есть – только блеск, жир. Джордано Бруно – это которого сожгли на костре. Я говорю: наша, наша, наша – может быть, не наша в действительности, – а только – моя. Однако утверждаю: все писатели необразованны. Тынянов – образованный. А для чего образованность? Исторические романы писать? Спорить? – С кем? С Кантом? С теми, кто установил истины? Спорить для того, чтобы эти истины опровергнуть? Зачем? Все опровергнуто, и все стало несериозно [33]33

Все опровергнуто, и все стало несериозно после того, как<ценой нашей молодости, жизни – установлена единственная истина: революция> установлено, что только одна есть сериозностъ в мире строительство социализма. – Часть фразы в угловых скобках вычеркнута Олешей

[Закрыть]после того, как установлено, что только одна есть сериозность в мире – строительство социализма. Так мы и живем, и работаем – необразованные, отмахнувшиеся от всего. И которые писатели – пишем. Так как мы ничего не знаем, то мы не можем быть гениальными. Всякий раз может оказаться, что велосипед уже изобретен. Таким образом – наш удел быть только конгениальными.

Развязный кусок сей заканчиваю. Ночь. Сейчас лягу спать. Утрачена сладость засыпания. Я долго лежу, думая о том, что надо спать. В конце концов засыпаю – но погружения в сон не испытываю уже лет десять. Иногда, иногда, очень редко – щекой мягко углубившись в подушку и слыша звуки пианино где-то в тридевятом подполье, – иногда только раз в год случается мне погрузиться в сон с ощущением здоровья, чистоты, собственной своей первоначальности.

5 мая

Вместо того чтобы начать писать роман, я начал писать дневник. Читатель увлекается мемуарной литературой. Скажу о себе, что и мне гораздо приятней читать мемуары, нежели беллетристику. (Последнюю ненавижу.) Зачем выдумывать, «сочинять»? Нужно честно, день за днем записывать истинное содержание прожитого без мудрствований, а кому удастся – с мудрствованиями. Пусть пишут дневники все: служащие, рабочие, писатели, малограмотные, мужчины, женщины, дети – вот клад для будущего! Мы, живущие в эпоху основоположения нового человеческого общества, должны оставить множество свидетельств. У нас есть кино! Как было бы замечательно, если бы имелись кинохроники Великой Французской революции… Есть, между прочим, дагерротипы времен Парижской коммуны. Я видел дагерротип, изображающий Гоголя среди друзей в Риме. Фотография Гоголя! Считаю необходимым бросить беллетристику, да здравствует мемуарная литература!