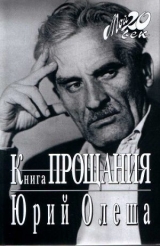

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 31 страниц)

Воспоминания А.Панаевой написаны по-детски, в писательском отношении очень слабы. Так пишут письма, ни одного ясного портрета. Лучше других получился, пожалуй, Тургенев. Она к нему относится недружелюбно. Насколько лучше, кстати говоря, изобразил Тургенева, например, Кони (сцена в Париже, в доме Виардо, когда Тургенев собирается идти завтракать – в каком-то прохудившемся, к удивлению автора воспоминаний, пальто с недостающими несколькими пуговицами).

В нее, судя по тому, что она пишет, был влюблен Добролюбов! Умирая, просит ее, чтобы она положила ему на лоб руку.

В воспоминаниях есть появление Гоголя. Перед ним на обеде стоит особый прибор, особый розовый бокал для вина. Почти ничего не произносит, молчит – потом уходит спать.

Гоголь для всей группы (Некрасов, Тургенев, Панаев) почти патриарх. Между тем ему нет сорока. Сколько ж им в таком случае?

У Гоголя в «Вие» об отце панночки сперва сказано, что ему сорок лет. В другом месте о нем Гоголь говорит: «Старец заплакал».

Не может быть, чтобы даже молодой Гоголь считал сорокалетнего человека старцем. По всей вероятности, он забыл, что дал отцу панночки всего сорок лет.

Известие Панаевой о богатстве Некрасова воспринимаешь все же как неожиданное. Он был очень богат. Вернувшись после игры, сообщает Панаеву, что от сегодняшнего выигрыша у него осталось только тридцать тысяч – а был в выигрыше около полутораста!

После обеда шел одеваться, чтобы ехать в клуб. Ездил в карете.

Воспоминания И.Панаева о той же эпохе и тех же лицах написаны неизмеримо выше: по-мужски, по-писательски.

Мне часто приходит в голову мысль о том, что неплохо было бы пересказать на особом листе – верней, листов понадобится несколько – все те сюжеты литературных произведений, которые поразили меня. Надо в конце концов это сделать!

Сколько таких сюжетов? Довольно трудно ответить сразу, не приступив к самому выписыванию. Двести? Пожалуй, двести. Нет, меньше. Сто! Сразу – сто? Первым вспоминается «Принц и нищий». Нет, нет, ничто не вспоминается отдельно – врывается целый вихрь!

Некоторые эффекты в литературе подготовлены необыкновенно искусно.

В «Принце и нищем» есть линия, соединяющая юного короля в его бедствиях с неким молодым дворянином, судьба которого схожа с судьбой короля: он тоже оказался вне права на свою собственность… Правда, король оказался вне права на престол, а дворянин – всего лишь на полагающуюся ему часть земельного наследства, тем не менее их сближает один и тот же гнев против несправедливости. Молодой дворянин полюбит мальчика. Как и прочие, он считает заявления мальчика о том, что он король, проявлением безумия. Но молодой дворянин относится к ним снисходительно, делает вид, что признает мальчика и в самом деле королем. Однако в связи с тем, что молодой дворянин соглашается на признание, как ему представляется, мании мальчика, возникают для него и некоторые неудобства – так, например, король не разрешает ему вместе с собой обедать…

– Пока я обедаю, ты должен стоять за моим стулом и прислуживать мне.

В результате молодому дворянину приходится есть свой обед уже остывшим. Неудобство, кажется, устраняется следующим образом. Молодой король попадает в руки полубезумного религиозного фанатика, который, услышав, что мальчик называет себя королем, сыном Генриха VIII (секвестрировавшего церковные имущества), решает заколоть мальчика, чтобы отомстить его отцу, – вернее, памяти его отца, так как Генрих VIII уже умер. Молодой дворянин спасает мальчика от расправы изувера.

– Что ты хочешь в награду за спасение короля? – спрашивает мальчик.

– Разрешения сидеть в его присутствии, – отвечает молодой дворянин.

Юный король торжественно провозглашает, что отныне Смайльсу Гендону (так зовут молодого дворянина) и его потомкам даруется право сидеть в присутствии короля Англии.

Друг короля счастлив: теперь, по крайней мере, ему не нужно будет стоять за спиной мальчика во время обеда и он будет есть его горячим.

– Да, да, очень хорошо, – отмечаем мы, читая книгу хоть и в десятый раз! Но вместе с тем, как это всегда происходит при чтении именно замечательных книг, как бы впервые. – Да, очаровательная история. Как многократно и по-разному она запоминается.

Мы, таким образом, вполне удовлетворены этой историей как таковой, как законченно существующей в повествовании, не подозревая, что… впрочем, слушайте дальше!

Незадолго до окончания романа Смайльс Гендон вдруг разлучается со своим любимцем: как-то и куда-то тот исчезает. Наш герой горюет некоторое время, но вскоре его печаль уступает место весьма важной озабоченности, связанной с тем, что в Лондоне назначена коронация нового короля – юного и, как говорят, доброго… Я упаду ему в ноги, думает Смайльс Гендон, и попрошу у него защиты против моих обидчиков, лишивших меня наследства.

Он спешит в Лондон… Вот он входит в собор, где сейчас начнется коронация, и видит, что и в самом деле король юн и, кажется, добр.

Наш герой приближается к тому месту, где стоит король, и в ошеломлении узнает в нем своего друга, с которым еще недавно переживал общие беды.

– Он? Неужели он? Так он был королем? На самом деле королем? А я считал его безумным! Нет, нет, я ошибаюсь! Это не тот мальчик! Не может быть, чтобы…

Тут молодой дворянин вспоминает о дарованном ему тем мальчиком праве… и, притянув к себе кресло, садится на виду у всех. Общее возмущение, его схватывают.

– Не троньте его, – раздается голос с трона, – этот человек имеет право сидеть в присутствии короля Англии!

Вот чего мы не подозревали! История, которая и сама по себе представлялась нам достаточно украшающей повествование, еще, оказывается, была и подготовкой к блистательному финалу…

Мне кажется, что весь этот ход является одним из лучших сюжетных изобретений в мировой литературе, стоит в их первом десятке.

…Неужели в данном случае Марк Твен, сочиняя об остывающем обеде, уже знал о финале? Или финал внезапно родился из этого остывающего обеда?

Как это много – провести такой ход! Какое несравненное мастерство!

Кроме «Принца и нищего» и книг о Томе Сойере и Гекльберри Финне, Марк Твен написал еще ряд прекрасных книг – хотя бы такие, как «Жизнь на Миссисипи» и «Янки при дворе короля Артура». Также вышло из-под его пера множество рассказов и статей на разные темы, всегда связанных с критикой капиталистического строя, американского мещанства. Однако главная ценность творчества Марка Твена, величие этого творчества именно в том, что он написал «Принца и нищего» и эпопею Тома Сойера, то есть создал книги, ставшие знаменитыми книгами для детей, для юношества, по впечатлению, произведенному ими на поколения, равные «Робинзону Крузо», «Путешествию Гулливера» и «Дон Кихоту», романам Жюля Верна, сказкам Андерсена. Не так легко было добавить к этой немноготомной, гордо замкнутой библиотеке новые книги… Марк Твен добавил их, и это делает его фигуру в литературе уникально великолепной.

По внешнему виду он похож на джентльменов времен войны Севера и Юга – грива волос, широкие усы, сюртук, кажущиеся измятыми брюки… Вспоминаешь также давние иллюстрации к жюльверновским романам. Член «Пушечного клуба»? Глаза смеются… Сейчас он скажет шутку. Он так и воспринимается некоторыми как юмористический писатель.

Ну что ж, юмор разлит по мировой литературе начиная от древних писателей. Напрасно нет музы юмора. Впрочем, все девять представляют его. Даже Мельпомена, муза трагедии. И даже муза истории Клио. Как сила воображения, как сила анализа, как умение называть вещи по-иному, бросать краски – так же свойственно великим писателям чувство юмора. Сериозный Бальзак, сериозный Золя, патетический Гюго, страшный Эдгар По блистают, когда хотят, юмором. Не будем говорить о Диккенсе, о Чехове, о Гоголе – этих гениях юмора…

Мне кажется, например, что умение изображать наружность действующих лиц несколькими штрихами, кратко, мгновенно, разом, как это делают великие писатели, зависит в сильной степени от наличия у них как раз чувства юмора.

Смешно, я как будто защищаю юмор… Он не нуждается в защите. Я говорю это, чтобы придать вес мнению о Марке Твене как о юмористическом писателе, которое звучит несколько поверхностно в устах тех, кто неглубоко знает этого писателя. Да, юмор играет огромную роль в произведениях Марка Твена, но и у тех, великих, он применяется для того, чтобы высмеять плохое или украсить хорошее. Он и мил миру, Марк Твен, юмором – поистине бессмертным.

Еще о юморе его… Это ему, Марку Твену, принадлежит, пожалуй, одна из самых смешных фраз, прозвучавших когда-либо. Когда вдруг пресса стала распространять неверные известия, что он умер, он сообщил в прессе же: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены».

Марк Твен не юмористический писатель, а крупнейшее явление в мировой литературе, один из светочей ее, так как он бросил свой гений на службу человеку, на укрепление его веры в себя, на помощь тому, чтобы душа человека развивалась в сторону справедливости, добра и красоты.

Я помню то сильное впечатление, которое произвел на меня «Орленок» Ростана в постановке Одесского театра при участии Виктора и Мариуса Петипа. Первый играл герцога Рейхштадтского, сына Наполеона, второй – Меттерниха.

Сидишь в красной ложе, окруженный девочками и дамами, смотришь на почти кремовых оттенков сцену, на золотые ножки стульев, на герцога в таком же кремовом мундире и в черных лаковых ботфортах… Как можно не чувствовать блаженства!

Меттерних волочит бедного Орленка к зеркалу… Тот держит в руках канделябр – горят, дымясь, почти падающие свечи! Меттерних волочит его к зеркалу, чтобы показать ему, каким слабым, жалким, вырождающимся выглядит он, носитель крови Габсбургов… Юный герцог, поняв правду в словах мучителя, бросает канделябр в зеркало. Звон разбитого стекла, тьма. Этого нельзя забыть!

Собственно, мы знаем «Орленка» не Ростана, а Щепкиной-Куперник. Пьеса – в стихах, и, как это всегда бывает при стихотворных переводах, переводчика в ней много!

Ростан очень нравился, когда жил и творил. Им увлекся Врубель. Образ принцессы Грезы – один из трепетавших в моем юном сердце. «Сирано» заставлял плакать. Я о себе думал, что я Сирано, – тогда, в эпоху первой любви.

«Я попаду в конце посылки!»

Строки из этой баллады, которую Сирано импровизирует во время дуэли на шпагах, довольно часто повторялись в юности. Мне и до сих пор нравится этот носатый кавалер, прыгающий в кресло, этот карлик с огромным носом, поэт, храбрец, фехтовальщик… В юности я подражал Ростану (опять-таки Щепкиной-Куперник) – сочинял комедию в стихах.

Ростан на фотографии – в коротком мундирчике Академии с пальмовым шитьем на воротнике, с усами, торчащими, как пики, чахоточный…

Когда читаешь драматургическое произведение, то с особенным интересом ждешь, как будет реагировать действующее лицо на то или иное событие, призванное его ошеломить. Не восклицаниями же должен ограничиться, изображая такую реакцию, талантливый драматург.

– Да? Да неужели? Да что вы говорите?

Я однажды прямо-таки подкрадывался к такому месту… Тень Банко появляется перед Макбетом. В первый раз Макбет только испуган, молчит. Он опять к трону – опять тень! Молчит. Тень и в третий раз…

«Ну, – подумал я, – как же будет реагировать Макбет?»

Трудно представить себе более точную реакцию.

– Кто это сделал, лорды? – спрашивает Макбет.

Зная, как шатко его положение, он имеет основание подозревать лордов в чем угодно. Возможно, они и устроили так, что появилось привидение, – кто-нибудь из них переоделся или переодели актера.

– Кто это сделал, лорды?

А лорды даже не понимают, о чем он спрашивает.

Обычно говорят о нелюбви Толстого к Шекспиру. Однако уже по тому, как пересказал Толстой содержание первой сцены «Короля Лира», видно как раз обратное: Шекспир ему нравится. «Тут могла бы получиться прелестная сценка, – то и дело говорит Толстой, – но Шекспир со свойственной ему грубостью погубил ее».

Как может не нравиться писатель, у которого такие широкие возможности то и дело создавать или хотя бы только задумывать прелестные сценки?

Гофман, изображая в рассказе некоего студента, говорит, что этот студент принадлежал к людям, которым во всем не везло… Да, если он ронял хлеб с маслом, то бутерброд падал у него всегда намазанной стороной на землю. Можно возразить Гофману, что бутерброд всегда падает намазанной стороной.

Кто он был, этот безумный человек, единственный в своем роде писатель в мировой литературе, со вскинутыми бровями, с загнутым книзу тонким носом, с волосами, навсегда поднявшимися дыбом? Есть сведения, что, пиша, он так боялся того, что изображал, что просил жену сидеть с ним рядом.

Гофман необычайно повлиял на литературу. Между прочим, на Пушкина, Гоголя, Достоевского.

У Герцена есть восторженная статья о нем.

Он появился, мне кажется, ни на кого не похожим. Он не только фантаст, но полон жанром, бытом, подлинностью.

Иногда он путается. Говорят, что он писал пьяным.

Музыка царит в его произведениях. Кавалер Глюк появляется из прошлого, живой, перед ним, Гофманом, и слушает исполнение «Ифигении в Авлиде». Дирижеры, театральные занавесы, загримированные актрисы толпятся на его страницах.

Он, может быть, первый изобразил двойников, ужас этой ситуации – до Эдгара По. Тот отверг влияние на него Гофмана, сказав, что не из немецкой романтики, а из собственной души рождается тот ужас, который он видит…

Может быть, разница между ними именно в том, что Эдгар По трезв, а Гофман пьян. Гофман разноцветен, калей-доскопичен, Эдгар – в двух-трех красках, в одной рамке. Оба великолепны, неповторимы, божественны.

Эдгар! Эдгар!

Я видел издание на английском языке с неизвестными мне его портретами. Один из них ошеломляет. Он в шляпе, в плаще, сидит, именно присев, а не позируя. Может быть даже, это дагерротип… Лицо обращено на меня – на меня обращен этот взгляд, как бы съежившийся от грусти видеть меня. Какое горе в этом взгляде! Вглядываешься в эти глаза, вглядываешься: что за особенность у них? Еще я не постигал этой особенности, но от страха дрожь проходит по спине. Что за особенность, а? Что за особенность? А, мухи! Мухи роятся в этих глазах! Боже мой, что же, он мертвый? Нет, сверкают эти очи… Почему же мухи? И вот я понимаю: он не мертвый, нет, он несчастный – о, может ли он, подумает ли он, что нужно прогнать мух?

Там же одна из глав названа, как перевели мне, вопросом, который он некогда лично обратил к врачу: «А почему я, собственно, сумасшедший, доктор?»

Я не знаю языка. Вот бы прочесть эту главу!

Человек, показывавший мне эту книгу, уже тоже умер [284]284

Человек, показывавший мне эту книгу, уже тоже умер. – Речь о Юргисе Балтрушайтисе (1873–1944) – русском и литовском поэте, символисте. В 1921–1939 гг. он был полномочным представителем Литвы в СССР.

[Закрыть]. Это был одинокий, хмурый по виду, но вдруг расцветавший общительностью человек, поэт высокой квалификации, один из русских символистов, оторванный историческими обстоятельствами от родной ему России и ставший в Москве, сделавшей его литератором, экстерриториальным. Помню стол, заставленный дорогими яствами, вином, и руки хозяина, уже старые, но по-мужицки красные, в которых книга в кожаном переплете и для меня, невежды, за семью печатями.

Был ли он сумасшедшим, Эдгар? Из произведений виден как раз прежде всего ум.

Уэллс! О, мой дорогой Уэллс! Я еще напишу о тебе, обязательно напишу – боже мой, ведь знакомство с тобой – это и есть история моей жизни! – а пока я только хочу восхищаться теми мастерскими интонациями, которые есть, например, в «Невидимке».

– Твое лицо мне видимо, а тебе мое – нет, – говорит Невидимка полицейскому полковнику Эдаю, глупо решившему, что он может победить его, поскольку у него револьвер.

Он величествен, Невидимка. Почему? О, об этом можно писать и писать.

Потом он лежит на берегу моря, избитый матросами, – они пускали в ход лопаты! – и постепенно на глазах у толпы становится видимым – все более человеком, все более жалким.

Был фильм о Невидимке. Уэллса ли сценарий? Фильм хуже романа, беднее по существу. В фильме невидимость приобретается вследствие медицинских впрыскиваний, делающих человека невидимым, но одновременно обрекающих его на безумие. Так что причина безумия Невидимки в фильме – физиологическая, низшего порядка. В романе он стервенеет, сходит с ума от одиночества, от того, что он один против всех, – причина, следовательно, историческая, высокая.

Это роман, как мне кажется, об анархистах, потрясавших ту эпоху, когда он был написан. Да, да, безусловно так; художественное отображение анархизма… (В «Похищенной бацилле» он изображает анархиста уже непосредственно: герой повествования, анархист, похищает в лаборатории бациллу холеры, чтобы заразить весь Лондон.)

В 1895 году меня еще не было на свете. Я родился на четыре года позже. Мне бы хотелось когда-нибудь увидеть, как выглядело первое издание этой книги. Небольшого формата желтая книжка…

Магазины, в которых она продавалась, мне легко себе представить – лондонские книжные магазины в пасмурный день, с колокольчиком у входной стеклянной двери, куда входит покупатель в черной крылатке и с зонтом. Я не был в Лондоне, но мне кажется это представление достоверным, потому что оно подсказано мне тем, что я читал и видел на картинах. Кроме того, Одесса, в которой я провел детство, была похожа на европейские города.

Книжный магазин на Екатерининской улице помещался в доме по соседству с костелом. Близость готического здания, казалось, влияла на окружающее, и когда я останавливался перед темной витриной книжного магазина, то мелькавшая в ней фигура хозяина, маленького старика в черном костюме, воспринималась мной как фигура, вышедшая из иностранных книг, к которым тогда тянула меня фантазия.

Он был всю жизнь моим любимым писателем. И как грустно, что я не доложил ему о своей любви. Мне не посчастливилось сделать это, хотя кроме первого посещения Москвы (когда он разговаривал с Лениным) он посетил ее также в 1934 году. Но я тогда был в Одессе.

Приходится позавидовать Л.Никулину, который сидел в обществе Горького и Уэллса за самоваром, чему свидетельство фотография, висящая у Никулина над письменным столом.

У него есть рассказ («Зеленая калитка») о человеке, который однажды, в детстве, открыв некую встретившуюся ему по пути зеленую калитку, очутился в неизъяснимо прекрасном саду, где на цветущей лужайке играла мячом пантера… Хотя произошло это в далеком детстве, на заре жизни, но воспоминание о чудесном саде настолько завладело душой героя, что вот идут годы, а он все ищет зеленую калитку. Теперь он уже зрелый, достигший высокого положения человек (он министр!), но лучшее, к чему постоянно возвращается его душа, – это мечта отыскать калитку. Однажды ему кажется, что он видит ее… Вот она, вот эта калитка! Он открывает, шагает – но нет за калиткой сада с играющей на лужайке пантерой: там мрак! Оказывается, он шагнул в шахту, в которую и провалился.

Рассказ, следовательно, о разладе между чистыми устремлениями юности и последующим попаданием, что ли, в плен житейской суете, заставляющей терять эту чистоту… «Зеленая калитка», мне кажется, могла бы оказаться среди рассказов, которые отбирал для «Круга чтения» автор «Записок маркера».

Наличие такого рассказа среди творений автора фантастических романов о технике представляет интерес в том смысле, что характеризует его воображение как поэтическое. Ведь в том-то и дело, что осмыслить рождавшуюся в мире великую технику и писать о ней взялся именно поэт! От этого фантастические романы Уэллса стоят перед нами как некие мифы новой эпохи, мифы о машине и человеке.

Уэллс населил мое воображение видениями техники среди зеленых полей.

1908 и 1909 годы. Первые полеты аппаратов тяжелее воздуха. Закат и черный силуэт Фармана низко над землей. Это считалось детской забавой. Взрослые не дослушивали рассказов об авиации. Я приучился к одиночеству. Уэллса не было в домашнем шкафу. Это была моя, уединенная, задвороч-ная литература, еще не читанная ни одним поколением. Мне хотелось делать свое одиночество похожим на отверженность. Люди, выкатывающие на зеленеющие лужайки летательные машины, казались мне чем-то похожими на меня.

Мало что написано лучше, чем та сцена, когда Кэвор («Первые люди на Луне») и его спутник, ведомые селенитами, подходят к мосту над гигантской и, как ощущают они, индустриального характера пропастью и, увидев, что мост не шире ладони, инстинктивно останавливаются…

Конвоиры с тонкими пиками, не зная, что причина остановки только в том, что мост слишком узок, рассматривают эту остановку как неподчинение, бунт. Они начинают покалывать своими тонкими пиками Кэвора и спутника – ну-ка, идите, в чем дело? А те не могут идти по самой своей природе! Безвыходность положения усиливается еще и тем, что если бы даже наши два земных жителя и попытались объяснить селенитам, почему именно они не могут вступить на такой узкий мост, то те все равно не поняли бы, поскольку у них, как видно, отсутствует ощущение и страх высоты.

Тут Кэвор и его спутник (раздраженные, кстати, покалываниями) решают, что лучшее, что можно предпринять при таком положении, это начать драться… Подхватывают валяющиеся под ногами золотые ломы и крошат селенитов направо и налево.

Чудо!

Это похоже на Данте: селениты – бесы, переход по узкому мосту – одна из адских мук. Причем та же сила подлинности, что и у Данте, – подлинности фантастического.

У Жюля Верна нет подлинности. Так ли это? Паганель, во всяком случае, придуман. Это комический старик из Оффенбаха. Капитан Немо? Я его не помню. Уэллс – художник, гений; тот, француз, всего лишь фантазер на темы науки и техники.

Как реален Невидимка в сравнении с капитаном Немо! Надо прочесть про этого Немо.

А между тем прошло, лето. Еще нет желтых листьев, почти нет… Я не вижу ни садов, ни дорог, ни звезд. Когда в последний раз я видел какую-нибудь хорошую птицу?

Впрочем, я клевещу на время: весной я видел в зоопарке птицу-секретаря. Как раз она имеет что-то общее с Жюлем Верном: это Паганель.

Видели ли вы птицу-секретаря? Она довольно высокого роста, так с человека. Она как бы в желтых коротких панталонах, в белых чулках, во фраке, в жилете, в очках и с пером, заложенным за ухо. Она быстро и деловито ходит по клетке, несколько раздраженно, взволнованно, как секретарь, что-то напутавший и собирающийся оправдываться перед начальником, если тот его только примет.

По всей вероятности, представители какой-то английской торговой компании, оказавшись в Африке или в Австралии, увидели эту птицу, так сказать, впервые, поразились ее сходству именно с секретарем и с хохотом дали ей это имя.

Можно было бы назвать ее Меттерних.

Она поедает змей.

Голоса ее я не слышал.

Первый раз я видел Чарли Чаплина в картине, показавшейся мне необыкновенной, – да, да, именно так: все было ново, до сих пор невиданно – и сюжет, и прием, и герой, и, главное, юмор… Он тоже был нов, юмор, а между тем мы, зрители кино тех времен, были немало изощрены по этой части.

Нет, такого юмора еще не было!

Странный, очень смешной человечек, как показалось мне тогда, с большой волосатой головой портного, проходя мимо шедшего с раскрытой книгой и о чем-то замечтавшегося поэта, кладет ему на страницу разбитое тухлое яйцо. Тот как раз захлопывает книгу. Ужас, вонь, главное – разочарование: только что были стихи, вдруг такая гадость!

Почему Чарли Чаплину не пришло в голову сыграть Эдгара По? Там нет комического? Можно было бы найти. Эта маленькая картина, которую я вспомнил, шла в Одессе в кино «Одеон», когда мне было восемнадцать лет и я переживал свою первую любовь. Мне не было слишком много дела до проплывавших на экране теней, вернее, угловато двигавшегося на ней человечка, но, как видите, он остался в памяти. Помню, что, когда я увидел первое появление на экране уже всемирно знаменитого Чаплина, я сразу узнал в нем того же человечка.

Он немного сродни тем людям, которые появляются в фантастических романах Уэллса – в «Невидимке», в «Первых людях на Луне»… Маленькие английские клерки в котелках и с тоненькими галстуками, разбегающиеся во все стороны от появившегося из мира будущей техники дива или, наоборот, сбегающиеся, чтобы посмотреть на это диво и погибнуть.

Что ж, он родился именно в эту эпоху. Если ему сейчас шестьдесят с чем-то лет, то он мог стоять вместе с теми велосипедистами, которые обступили упавший с неба шар Кэ-вора. Да, в ту эпоху он был мальчиком и жил в Англии.

Мы знаем кое-что из его биографии. Так, нам известно, что его мать была опереточная актриса; так, известно также, что он начал с участия в мимическом ансамбле в Англии и вместе с ансамблем этим приехал на гастроли в Америку. Что же это за dl кой ансамбль, который вызывает интерес настолько, что его даже приглашают на гастроли в другую часть света? Тут мы ничего не можем себе представить, поскольку в наше время уже не было таких ансамблей.

Итак, Чаплин сродни человечкам Уэллса. Это знаменательно – он тоже напуган техникой, как и они, он тоже из-за машины никак не может наладить своего счастья.

Дело сериозное. Я, кажется, ничего не сделал, ничего не умею делать. Эта куча, которая лежит в углу комнаты, есть ли это литературное наследство?

Абрам Роом [285]285

Роом Абрам Матвеевич (1894–1976) – кинорежиссер. Снял фильм «Строгий юноша» по сценарию Ю.Олеши.

[Закрыть]видел в Брюсселе чаплинские «Огни рампы». Всю жизнь я смотрю на этого человека с завистью, с восхищением. Правда, он на редкость свободен. Пожалуй, здесь он хохотал бы – он-то, Чаплин, свободен? Да он зависит от публики! Он может выпустить фильм, который не будет иметь успеха, и тогда конец ему, разорение! Какая ж это свобода?

Абрам Роом был в гостях у бельгийской королевы. Сидели за круглым столом, пили очень хороший чай, ели маленькие бутерброды с сыром, колбасой, вареньем.

– Кто служил за столом?

– Лакеи.

Тут это звучит особенно веско. Королева!

Он рассказывал о «Сиде», в котором мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен «двух царей». Другой сказал бы «трех». Тут строгость вкуса. Это не цари, конечно, – вероятно, шейхи или в этом роде, но по-французски и для него, Родриго, – цари. И хорошо, что «цари», великолепней, четче, точнее!

Об этих деталях. Мне кажется – и эта мысль мне доставляет удовольствие, – что я замечаю у других художников некоторые детали, мимо которых другие наблюдатели проходят, но это детали, бывшие для художников тоже очень важными, тоже для них очень заметными. Вот я думаю, например, что «два царя» были приятной, очень важной деталью для Корнеля. У меня есть подтверждение того, что моя перекличка с художниками имеет в этом смысле место.

Так, я обратил внимание, что Чаплин в своем сценарии называет нашу современность «веком преступлений». Никто не выделял этой фразы в сценарии, выделял ее только я. И вот, рассказывая о своей встрече с Чаплином в Лондоне, режиссер Герасимов [286]286

Герасимов Сергей Аполлинариевич (1906–1985) – кинорежиссер, педагог

[Закрыть]вдруг при мне же, не зная, что это мне близко, говорит, что Чаплин, по его словам, и весь фильм поставил ради этой фразы.

Сегодня чуть-чуть морозно. Вот именно – чуть-чуть. Это «чуть-чуть» скользит по земле в виде серебряных крупинок, останавливается на земле еле заметным узором льда, светится в небе на фоне синевы еще чем-то: каким-то неуловимым движением чего-то…

Одним из последних слов Мирабо были слова о том, что солнце – если оно не сам Бог, то, во всяком случае, его двоюродный брат.

Когда читаешь о смерти великого или, по крайней мере, известного в истории человека, всегда хочешь понять, отчего он умер с нашей точки зрения. Тогда многое называлось горячкой или подагрой. Почти от всего делалось кровопускание. Мирабо умер в несколько дней. Не поймешь, от чего.

Удар? Нет, он до конца говорил значительно. То, что теперь называется инфаркт?.. У него была огромная голова, багровая, как винный мех.

Вобан, представляя одного из предков Мирабо королю, сказал, что этот воин, с тех пор как началась война, так и «не выходит из лат».

Это хорошо сказано, если дать себе отчет в том, насколько действительно неподвижны и тяжелы латы, – человек входит в них, как в дверь. Как видно, это неудобство лат чувствовалось и бралось под обстрел уже и тогдашними военными.

От рождения его держали в условиях, где он не знал, как выглядит мир, – буквально: не видел никогда солнца… Ка-кой-то эксперимент, причуда богатых! И вот он – юноша, уже пора приступить к тому, что задумали. Его, так же пряча пока что мир от его глаз, привозят в один из прекраснейших уголков земли. В Альпы? Кажется, в Альпы. Там, на лугу, где цветут цикламены, в полдень снимают с его глаз повязку… Юноша, разумеется, ошеломлен, восхищен красотой мира – не это важно. Рассказ сосредоточивается на том, как поведет себя этот никогда не видевший солнца юноша при виде заката… Наступает закат… Те, производящие царственный опыт, поглядывают на мальчика. Но не замечают, что и он поглядывает на них! Вот оно уже скрылось…

– Не бойтесь, – говорит мальчик, – оно вернется!

Вот что за писатель Грин! [287]287

Вот что за писатель Грин! – Олеша пересказывает рассказ Александра Грина «Пропавшее солнце» (1923).

[Закрыть]

Его недооценили. Он был отнесен к символистам, между тем все, что он писал, было исполнено веры именно в силу, в возможности человека. И если угодно, тот оттенок раздражения, который пронизывает его рассказы, – а этот оттенок, безусловно, наличествует в них! – имел своей причиной как раз неудовольствие его по поводу того, что люди не так волшебно сильны, какими они представлялись ему в его фантазии.

Интересно, что и он сам имел о себе неправильное представление. Так как он пришел в литературу молодых, в среду советских писателей, из прошлого – причем в этом прошлом он принадлежал к богеме, – то, чтобы не потерять уверенности в себе (несколько озлобленной уверенности), он, как за некую хартию его прав, держался за ту критическую оценку, которую получил в свое время от критиков, являвшихся проповедниками искусства для искусства. Так, с гордостью он мне сказал:

– Обо мне писал Айхенвальд.

Я не знаю, что о нем писал Айхенвальд. Во всяком случае, он относил себя к символистам. Помню характерное в этом отношении мое столкновение с ним. Примерно в 1925 году в одном из наших журналов, выходивших в то время, в «Красной ниве», печатался его роман «Блистающий мир» – о человеке, который мог летать (сам по себе, без помощи машины, как летает птица, причем он не был крылат: обыкновенный человек). Роман вызывал всеобщий интерес – как читателей, так и литераторов. И в самом деле, там были великолепные вещи: например, паническое бегство зрителей из цирка в тот момент, когда герой романа, демонстрируя свое умение летать, вдруг, после нескольких описанных бегом по арене кругов, начинает отделяться от земли и на глазах у всех взлетать… Зрители не выдерживают этого неземного зрелища и бросаются вон из цирка! Или, например, такая краска: покинув цирк, он летит во тьме осенней ночи, и первое его пристанище – окно маяка!