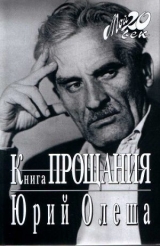

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц)

Сорок лет чужой судьбы – как это много!

Сколько лет Достоевскому? Вот он сидит на портрете, покручивая хвостик бороды, плешивый, с морщинами, похожими на спицы, – сидит во мраке минувшей судьбы, как в нише.

Сколько лет этому старику?

Под портретом написано, в каком году запечатлен. Высчитываю – выходит, старику сорок лет.

Какой емкий срок, какая глубокая старость – сорок лет Достоевского!

Между тем мне только девять осталось до сорока. Тридцать один собственный год – как это мало!

Теперь я думаю о том, что вот уже нахожусь я в том возрасте, когда все герои классиков оказываются моложе меня.

Сколько лет Онегину? Года двадцать два. А давно ли воспринимался он как взрослый господин – с бачками, с лакеем, с пистолетом?

…даме с буфами, в мантилье, глядящей в бинокль из ложи, полной господ в цилиндрах, на скачки и имеющей сына немногим старше нас? Она гораздо старомодней тех дам, которые изображают на портретах юность наших, уже стареющих, матерей. Сколько же ей лет? Неужели двадцать пять?

Почему же такими старыми представлялись они нам?

Мы брали возраст эпохи, покоившейся в учебниках истории и руководствах по русской словесности, – и, множа его на трудность ее изучения, заключенную в долгих годах гимназического курса, получали бесконечно переросший нас возраст героев, известных еще четырем поколениям до нас.

Когда-то, читая «Анну Каренину» и установив, что Стиве Облонскому тридцать один год, я подумал о себе, что мне только пятнадцать. Ага, подумал я, значит, все впереди у меня… очень долгая жизнь, – вернее, очень долог еще разбег к жизни, если Стива Облонский, который вдвое старше меня, называется молодым человеком.

Теперь мне столько лет, сколько Стиве Облонскому.

Тогда казалось мне невероятным, было окутано туманами то, что произошло теперь: я стал старше всех героев литературы, я, маленький, нуждавшийся в усиленном питании, похожий на маму.

Я перерос героев великой литературы. Стоит ли мне читать после этого? Могу ли я учиться у более молодых, могу ли подражать героям, которые моложе меня? Читать было интересно постольку, поскольку книги каким-то боковым образом говорили мне о будущем. Это было в ранней юности. Тогда я читал вперед.Теперь я читаю назад.Тогда, читая, я находился в будущем времени – и это было легко! Теперь, читая, я сползаю в прошлое – и это мучительно, трудно…

И между тем, несмотря на то, что мне тридцать один год, что уже замечаю я на себе и в себе физические признаки постарения, – тем не менее до сих пор я ни разу не почувствовал себя взрослым.

Все время кажется мне, что взрослость где-то там, что она еще наступит. В чем причина такого состояния? О нем говорят многие, от многих я слышал такие же признания: мы не чувствуем себя взрослыми.

Взрослость в том смысле, как понималось это в буржуазном воспитании, – означала утверждение в обществе и большей частью – через овладение собственностью. У нас уничтожили собственность. Что такое теперь – положение в обществе? В каком обществе? Из каких элементов слагается современное общество?

Вряд ли кто-нибудь из тридцатилетних чувствует себя взрослым.

Наши отцы были лиричней и традиционней, чем мы. Они ценили дружбу, культивировали ее эстетику. После выпускных экзаменов возносилась клятва: помнить друг друга, не терять друг друга из виду в житейском море, каждые пять лет собираться всем, кто будет жив, в городе юности, чтобы поднять бокалы в ее честь.

А мы не успели поклясться.

Мы разошлись без шума. Некоторые ушли раньше, чем наступила традиционная весна выпуска. Они поступили в артиллерийские школы, чтобы успеть на войну. На войну они не успели, потому что началась революция. Первым убит был Данчев, бывший в Корниловском полку. Еще связь наша с гимназией, со старым миром, не была разорвана: по Данчеве служили панихиду в гимназической церкви, и я стоял с другими в синем сумраке на коленях.

Потом погиб Миша Шнейдерман, большевик, расстрелянный на Дону атаманом Сорокиным [44]44

расстрелянный на Дону атаманом Сорокиным. – Сорокин Иван Лукич (1884–1918), левый эсер, есаул, главнокомандующий советскими войсками на Северном Кавказе в августе-сентябре 1918 г. 21 октября поднял мятеж против советской власти, был убит при аресте в Ставрополе.

[Закрыть]. Потом Колодин, мой ближайший друг, сказал мне твердым голосом, употребляя Вы вместо Ты, имевшего пятнадцатилетнюю давность, что только подлецы могут смотреть на гибель родины.

Вот теперь, через многие годы, постаревший и набрякший, писатель, – заглядываю я с Садовой улицы в гимназический двор. Сумерки в августе. Какие сны клубятся там, где в углу сгруппировались акации, под которыми сидела бабушка [45]45

Бабушка Олеши – Мальвина Францевна Герлович

[Закрыть], пока я держал экзамен в приготовительный класс.

Неповторяемая, чистая жизнь мальчика, воспоминания о которой говорят мне, что детство есть гордость, за одну каплю которой я отдал бы все завоевания зрелости.

Пишу эти строки в Одессе, куда приехал отдыхать от безделья, от толкания за кулисами театров и в кулуарах бывшего МодпиКа, [46]46

МодпиК – правильно: МодПиК – Московское объединение драматических писателей и оперных композиторов – существовало с 1904 по 1930 г.

[Закрыть]состоящих из лестницы и подступов к уборной, от литературных споров на террасе Дома Герцена, от бодрости Луговского [47]47

от бодрости Луговского… – Луговской Владимир Александрович (1901–1957), поэт. С 1930 г. – член редколлегии журнала «ЛОКАФ», участник РАПП.

[Закрыть]и собственной упадочности.

Отдыхать, если речь идет о писателе, живущем на даче, не лучше ли всего таким способом, чтобы можно было перемежать работу за столом с выбеганием в сад или за калитку, перед которой степь. Чем лучше получается строка или целый кусок, тем немедленней хочется выбежать. Есть – для меня лично – какой-то закон: когда работа удается, усидеть на месте трудно. Странная неусидчивость заставляет встать и направиться в поиски еды или к крану, напиться воды, или просто поговорить с кем-нибудь. Потом возвращаешься к строке и видишь, что оживление было ложным: строка плохая. Через секунду, впрочем, начинаешь думать, что все-таки строка не слишком плохая. Тогда вновь выходишь из комнаты уже в унынии, опять – кран и вода, но желудок оказывается переполненным ею, как в пытке, и, не отправив глотка внутрь, выпускаешь его вялой и тяжелой, как плеть, дугой. При этом наблюдаешь, как попадает вода на куст и как отмахиваются от нее листья.

Наступает уныние, которое нельзя излечить ничем. Страница перечеркивается, берется новый лист и в правом углу пишется в десятый раз за сегодняшний день цифра 1.

Был также такой Пушкин, который писал эпические поэмы и шуточные стихи и послания, и был поэт трагический и, кроме того, писал повести и критические статьи и песни, и был редактор. Ему можно завидовать более, чем кому-либо другому, потому что он, когда ему было двадцать четыре года, написал трагедию «Борис Годунов».

Он был картежник и веселый человек, и в такой молодости, как двадцать четыре года, создал произведение, сказанную трагедию, которая достигает такого совершенства, какого ни до него, ни после него не бывало.

Этому человеку, искуснейшему во всех видах поэзии, принадлежит изречение, что нужно быть в просвещении с веком наравне, каковое изречение он на себе доказал, потому что когда он умер молодым, то после него осталась библиотека в пять тысяч книг, где каждая книга была им прочтена с превеликой внимательностью, ибо на каждой странице этих пяти тысяч книг имелись пометки, сделанные его рукой.

Это тем удивительнее, что общество было дикое и никакого образования от него и не требовалось, потому что он мог прожить как все аристократы, каковым он был, веселясь, играя в карты и прожигая жизнь.

Был еще писатель, граф, по имени Лев Толстой. Этот человек был так велик и такое сознавал в себе превосходство, что не мог мириться с тем, что в мире и в жизни могут существовать какие-нибудь другие великие люди или идеи, с которыми он не мог бы помериться силами и не победить их. Он выбрал себе самых могущественных соперников, и только тех, перед которыми человечество простиралось ниц: Наполеон, смерть, христианство, искусство, наука, самое жизнь, – потому что написал «Крейцерову сонату», где призывал людей к отказу от размножения. Этот человек в семьдесят пять лет научился ездить на велосипеде. Ему завидовать нельзя, потому что он был, как бывают явления природы – звезды или водопады, и нельзя стремиться стать водопадом, или звездой, или радугой, или способностью магнитной стрелки всегда лететь на север.

Я всем завидую и признаюсь в этом, потому что считаю, скромных художников не бывает, и если они притворяются скромными, то лгут и притворяются, и как бы своей зависти ни скрывали за стиснутыми зубами – все равно прорывается ее шипение. Каковое убеждение чрезвычайно твердо во мне и никак не угнетает меня, а, напротив, направляет мысль на спокойное рассуждение, что зависть и честолюбие есть силы, способствующие творчеству, и стыдиться их нечего, и что это не черные тени, остающиеся за дверью, а полнокровные, могучие сестры, садящиеся вместе с гением за стол.

И тем более теперь…

Довольно копаться в себе.

Никому нет дела до твоей души.

Ад души.

Превалирование мира внутреннего над внешним. Укрепить внешний мир.

Я как художник должен синтезировать. Но сам я частный случай, и очень тяжелый.

Помогите мне утвердить внешний мир.

Прикрепили ударника.

Он отравил его.

Это рассказ о литературе. Об отношении к литераторам, самоуверенным людям.

Вы должны делать биографию.

Не умею делать биографию.

А тот молодой человек делал чужие биографии.

Я понял, что только литература может меня вознаградить.

Теперь, когда прошло двенадцать лет революции, я задаю себе вопрос: кто я? кем я стал?

Я русский интеллигент. В России изобретена эта кличка. В мире есть врачи, инженеры, писатели, политические деятели. У нас есть специальность – интеллигент. Это тот, который сомневается, страдает, раздваивается, берет на себя вину, раскаивается и знает в точности, что такое подвиг, совесть и т. п.

Моя мечта – перестать быть интеллигентом.

Я росту маленького; туловище, впрочем, годилось бы для человека большого, но коротки ноги, – потому я нескладен, смешон; у меня широкие плечи, низкая шея, я толст. Никогда не предполагал, что буду толстым, лет с двадцати пяти начал толстеть, и теперь, когда мне тридцать, я маленький толстячок, набрякший, с ощущением ошейника под затылком и подбородком, с гудением в ушах, с глазами, которые краснеют после сна и после того, как я нагибаюсь, и от холода…

У меня мясистый, сравнительно приличной формы нос, узкие губы, выдающийся подбородок, глаза сидят глубоко, очень глубоко, как-то смертно. Лицо мое рассчитано на великую биографию.

Рот у меня нечист, много испорченных, коричневых зубов, толстый в нем, белесый, немолодой язык.

Я неопрятен. Одежда моя быстро разрушается. Когда я снимаю пиджак, я кажусь себе унизительным, юмористическим папашкой. Как-то особенно по-толстяцки складывается на животе рубашка, выпячиваются округлости крупа, живот, которому хочется вывалиться. Тогда я думаю о том, что мужское счастье недоступно мне – без червоточинки. Иногда, впрочем, возникают и такие мысли: это все от образа жизни, от российского, от наплевательства, – и все могло бы быть иначе, если бы взять себя в руки… Если бы другая квартира, скажем, ванна, душ, большое зеркало, коробочки для запонок, галстуков… Гимнастика, раннее вставание… Или заграничная поездка… взгляд на европейца… Это могло бы изменить.

Но дело запутывается, и я не беру себя в руки…

Раннее вставание, легкая пища…

Я писатель и журналист. Я зарабатываю много и имею возможность много пить и спать. Я могу каждый день пировать. И я каждый день пирую. Пируют мои друзья, писатели. Сидим за столом, пируем, беседуем, острим, хохочем. По какому поводу? Без всякого повода. Никакого праздника нет, ни внутри, ни снаружи, – а мы пируем. В консервных коробках – коричневые жижи; коричневые жижи на тарелках.

Несут коричневую жижу, делят, клубится пар; вылавливают грибы в коричневых жижах. Как милы все! Как приятны! Как приятно пить, закусывать, общаться…

Я переполнен коричневыми жижами.

На рассвете я возвращаюсь домой, валюсь в одежде на кровать и засыпаю. Спящего мучат меня приступы изжоги, и во сне приступ становится группой гостей, взбегающих ко мне по лестнице, врывающихся в двери с криками и взмахами и внезапно исчезающих.

В коридоре висит телефон. Я лежу и жду. Каждое утро. Должна позвонить. И не позвонит. Я буду ждать до…

Я болен.

И часа в три дня я просыпаюсь. Я лежу одетый, укрытый пальто, в воротничке и галстуке, в ботинках, гетрах, – пиджак не расстегнут. Я чувствую нечистоту рта, дыхания, пищевода. Я чувствую печень, которая лежит во мне, как тяжелое мокрое животное, почти ворочается.

Я хочу жить с женщиной.

Пюре. Нужно питаться одним пюре. Если я скажу: я хочу есть пюре – засмеются и скажут: так и ешьте, кто же вам мешает.

И действительно, никто не мешает. Надо купить картошки и попросить соседку сварить мне пюре. Или пойти в вегетарианскую столовую. Да, наконец, и пируя, можно заказать пюре.

Эксцентрично – но это так: я мечтаю о пюре! Я не хочу коричневых жиж. Но ведь это гнусное барское рассуждение. Ведь есть же множество мечтающих о мясе… Я пресытился. У меня тугой кошелек. Я могу выбирать. Значит, нужно выбросить кошелек, перестать зарабатывать, – может быть, это путь к чистоте, которая в мыслях моих аллегорически существует в виде пюре?

Я пишу стихотворные фельетоны в большой газете [48]48

Я пишу стихотворные фельетоны в большой газете… – Речь идет о газете «Гудок».

[Закрыть], за каждый фельетон платят мне столько, сколько получает путевой сторож в месяц. Иногда требуется два фельетона в день. Заработок мой в газете достигает семисот рублей в месяц. Затем я работаю как писатель. Я написал роман «Зависть», роман имел успех, и мне открылись двери. Театры заказали мне пьесы, журналы ждут от меня произведений, я получаю авансы.

И вот в каком-то невидимом дневнике я делаю запись: слишком много пиров в моей жизни. Верните мне чистоту, я набряк… я найду чистоту мою, утраченную неизвестно где и когда… жизнь моя безобразна… я стану нищим… [49]49

я стану нищим... – В конце 1920-х годов Олеша задумал роман «Нищий». Журнал «Красная новь» сообщал читателям о работе Ю.Олеши над этой вещью (1928, № 12). В архиве писателя сохранен черновик начала романа. В своей речи на Первом съезде советских писателей 22 августа 1934 г. Олеша говорил о формировании этого замысла:

«Шесть лет назад я написал роман “Зависть”. Центральным персонажем был Николай Кавалеров. <…> И тут сказали, что Кавалеров – пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло. <…> Мне хотелось верить, что товарищи, критиковавшие меня <…> правы, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета.

Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе, жизнь человека, у которого отнято все <…> и я решил написать повесть о нищем. И я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню, и у меня кличка “писатель”. <…> Я этой повести о нищем не написал».

(Цит. по кн.: Первый Всесоюзный съезд советских писателей: Стенографический отчет. М., 1934. С. 234–235.)

[Закрыть]Я ухвачу кончик нити и распутаю клубок….

Не звонит. В два часа дня я подхожу к телефону и вызываю ее. И происходит разговор.

К тридцати годам, в пору цветения молодости, я, как это бывает со всеми, окончательно установил для себя те взгляды на людей и жизнь, которые считал наиболее верными и естественными. Выводы, сделанные мною, могли равно принадлежать как гимназисту, так и философу. О человеческой подлости, эгоизме, мелочности, силе похоти, тщеславия и страха.

Я увидел, что революция совершенно не изменила людей…

Мир воображаемый и мир реальный. Смотря как воображать мир. Мир коммунистического воображения и человек, гибнущий за этот мир. И мир воображаемый – индивидуалистическое искусство.

Литература окончилась в 1931 году.

Я пристрастился к алкоголю.

Прихожу в Дом Герцена часа в четыре. Деньги у меня водятся. Авторские за пьесу. Подхожу к буфету. Мне нравятся стаканчики, именуемые лафитниками. Такая посудинка особенно аппетитно наполняется водкой. Два рубля стоит. На буфете закуска. Кильки, сардинки, мисочка с картофельным салатом, маринованные грибы. Выпиваю стаканчик. Крякаю, даже как-то рукой взмахиваю. Съедаю гриб величиной в избу. Волшебно зелен лук. Отхожу.

Сажусь к столу.

Заказываю эскалоп.

Собирается компания.

Мне стаканчика достаточно. Я взбодрен.

Я говорю: «Литература окончилась в 1931 году».

Смех. Мои вещания имеют успех.

Нет, товарищи, говорю я, в самом деле. Литература в том смысле, в каком понималось это в мире, где…

Ах, какое большое несчастье надвигается на меня! Вот я иду по улице, и еще моя жизнь нормальна, еще я – такой, как был вчера, и на прошлой неделе, и долгое время, такое долгое время, что я уже забыл, когда оно началось.

Я слишком привык к благополучию.

И теперь я буду наказан за то [50]50

И теперь я буду наказан за то, что <кривил, ду-мал> жил… – Слова в угловых скобках зачеркнуты автором

[Закрыть], что жил…

Я оказался дилетантом. О себе,

Что пережил, сумел лишь написать.

За тридцать лет как мало я успел!

А уж стареть я начал, увядать.

Еще не лыс, но волосы редеют

И как-то ослабели – ах, как жаль!

Одну лишь книгу, тощую…

Листов печатных в «Зависти» лишь пять.

А Гёте если взять? Или Толстого?

Те, правда, жили каждый по сто лет.

Так, значит, я не гений?

Надоело быть самим собой. Я хочу быть другим. Можно даже физически измениться. Я разжирел. Разве нельзя подтянуться? Следует меньше есть и ни капли не впускать алкоголя. Почему я не занимаюсь гимнастикой? Как будто нет у меня возможности предоставить себя в распоряжение врачей, массажистов.

Надоело писать о себе.

Буду писать о другом. Например, о саде, который открывается передо мною в окне. Растет дуб. Прямой дуб с тем-но-зеленой листвой.

Я не могу быть беллетристом. Не знаю, что предпринять!

Одесса, август.

Сижу в тени платанов на бульваре имени Фельдмана.

Одесса!

Воздух родины!

Здесь начиналась жизнь.

Здесь был у меня ранец. В ранце, за спиной, носил я учебники, тетради и пенал. Да, – пенал. Из далекого прошлого появляется слово: пенал. Это был продолговатый деревянный ящик, плоский – с выдвижной крышкой. Крышка пенала. Она имела углубление для нажима большим пальцем при выдвигании, и само это углубление блестело, как ноготь. Лакированную поверхность крышки украшали переводными картинками. Переводные картинки. Они были непрочны и вскоре исчезали, оставляя на деревяшке мерцающий след, похожий на крыло бабочки.

Детство было наполнено страхами.

За что его назвали золотым?

Страхи.

Внезапные ночные пробуждения. Ну да, ясно: кто-то ходит по коридору. Крадется. Вор!! Тише. Холодея, я прислушиваюсь. Тихо. Но ведь только что трещал пол. Ведь я, спящий, слышал треск. Это он, этот тихий треск, оторвал меня от подушки и посадил на постели среди тишины и темноты.

«Эй!» – кричу я во всю мочь, но безгласно, – кричу страшным немым криком головы. «Эй, кто там?! Почему ты затих?! Объявись! Входи! Вор! Вор! Входи! Убивай!»

Тишина.

Иногда приходит в голову мысль, что, возможно, страх смерти есть не что иное, как воспоминание о страхе рождения. В самом деле было мгновение, когда я, раздирая в крике рот, отделился от какого-то пласта и всунулся в неведомую мне среду, выпал на чью-то ладонь… Разве это не было страшно?

Сперва меня вообще не было, потом я был некоей точкой, возможно, не больше тех, которые извиваются на светящемся поле микроскопа.

Из такой точки я стал чем-то вроде сардинки, вернее, ее скелета с какими-то перышками. Спустя еще немного я представлял подобие толстого, как бы сделанного из теста, вопросительного знака – вот именно, из теста, поскольку лежал, свернувшись калачиком.

Все это время я питался и дышал, ничего о себе не зная, – не зная, что я, где я, не зная, что такое знать и что такое быть. Тем не менее был.

И что самое удивительное – это не осознаваемое мною бытие состояло из движения солнц и их спутников, то есть из движения галактик, таких же гигантских, как те, которые я вижу теперь в небесах.

Я, естественно, не помню, как я родился, момента рождения. Было бы вообще глупо даже подступать к этому вопросу, если бы не наше, не покидающее нас удивление по поводу того, что мы не помним этого момента, и наше желание хотя бы немного – в памяти нашей приблизиться к нему.

В самом деле, что именно первое воспоминание? Вероятно, то, что мы принимаем за первое воспоминание, уже далеко не первое. Первые воспоминания остались в памяти, может быть, в виде тех кошмаров, которые посещают нас иногда среди глубокого ночного сна, когда мы просыпаемся в ужасе и ничего не можем вспомнить из того, что происходило с нами, хотя сердце так сильно и так быстро бьется, что, очевидно, ужасное происходило с нами еще в этой секунде, в которой мы успели проснуться. Не может быть, чтобы эти первые восприятия мира не были нестрашными. Первые моменты самостоятельного дыхания, первые ощущения собственного веса, первые зрительные, слуховые и осязательные ощущения…

Мозг мой уже работал, работали, очевидно, и органы памяти, и не может быть, чтобы в памяти об этих первых моментах ничего не осталось; очевидно, осталось в очень шатком виде, в виде осколков, не имеющих формы, не являющихся картинами, а некими… я даже не могу определить… некими продолжающимися в глубине сознания воплями.

В самом деле, какое воспоминание можно назвать первым?

На мне еще платье девочки, и я ем арбуз. Я ем его под столом – во всяком случае, надо мною доски.

Это пространство освещено солнцем, в котором горит красный цвет арбуза, и хоть я под столом, но пространства для меня достаточно – не слишком много, но и достаточно, как в каюте.

Вот первое воспоминание.

Солнечный свет, красные куски арбуза и над головой доски. Да, и еще то, что на мне именно платье, и я знаю, что это платье девочки, несвойственное мальчику, и что в том, что я в него одет, есть что-то, не совсем правильное.

Считается, что это мы уже впоследствии присочиняем к воспоминаниям также и психологические оттенки и что на самом деле в младенческие годы мы не могли переживать свое состояние так аналитически, как мы об этом вспоминаем. Наука отвергла бы мое утверждение о том, что мне была понятна неправильность превращения меня, хотя бы и одеждой, в девочку. Мне сказали бы, что я присочинил это потом.

Не знаю, правилен ли взгляд на это дело науки. Есть обстоятельства, в которых поэзия разбирается гораздо точнее, чем наука.

Однажды, когда я был маленьким мальчиком, легши спать, я вдруг услышал совсем близко от себя какой-то звук – глухой, но очень четкий, одинаково повторяющийся. Я стал теребить одеяло, простыню, убежденный, что из складок выпадет, может быть, жук или какая-нибудь игрушка, машинка. Я заглянул под подушку… ничего не обнаружилось. Я лег, звук опять дал о себе знать. Вдруг он исчез, вдруг опять стал раздаваться.

– Бабушка, – обратился я к бабушке, с которой спал в одной комнате. – Ты слышишь?

Нет, бабушка ничего не слышала. И вдруг, как будто извне, пришло понимание, что это я слышу звук моего сердца. Это понимание не удивило меня и не испугало. Признание правильности того, что во мне бьется сердце, пришло ко мне с таким спокойствием, как будто я знал об этом факте уже давно, хотя с этим фактом я столкнулся только что и впервые.

Золотое детство! Уж такое ли оно было золотое? А близость к еще недавнему небытию? А беззащитность перед корью, скарлатиной? А необходимость учиться, ходить в гимназию, знать уроки? А кашель, к которому все прислушивались? А отвращение к некоторым видам пищи, которые как раз и нужно было есть? Например, яйца. О, я однажды увидел под стеной разбитое яйцо, из которого вытек некий призрак птенца… Мог ли я после этого есть яйца?

Однажды зимой умер одноклассник Валя Булатович [51]51

умер одноклассник Валя Булатович. – Отметим, что в книге Ю.Олеши «Избранное» (М., 1974. С. 401) от скарлатины умирает Володя Долгов. Олеше важна не фамилия умершего мальчика, а то, что было пережито им самим из-за смерти сверстника – мысли о незащищенности человека от гибели, о жуткой проницаемости бытия в небытие. Ср. в письме к матери от 2 декабря 1955 г.: «В воспоминаниях не обязательно нужно быть точным – можно также и придумывать для большей выразительности, для так называемого обобщения. Наконец, поскольку память все же не все удерживает, то волей-неволей придумываешь от себя» (РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 623).

[Закрыть]. Мы пришли в переулок ждать выноса. Приближаясь, я увидел смерть, повисшую на втором этаже. Это было окно. Оно чернело, дико распахнутое среди зимы. Занавеска вылетала изнутри и развевалась по ветру, чем-то напоминая рыдание.

Нам разрешили надеть шапки во избежание простуды. Мы пошли за гробом, маленькие, двигая головами, как птицы. Поднималась на горбы и стекала по трамвайным поворотам процессия. Вели мать за расставленные локти. Купидон с пустыми глазами и открытым для пения ртом плыл надо мной в пасмурном воздухе. Главы церкви двигались вдали, точно шли вместе с нами.

Валя Булатович умер от скарлатины. Скарлатина! Страшный звук: скарла! Он превращается в моем сознании в видение высокой темной женщины в просторном простонародном платье с могучим лицом прислуги-литвинки, которое несколько запрокинуто, точно и она подавляет рыдания, потому что страдает сама от вызванного ею несчастия. Это скарла – неумолимость, смерть.

Как же не спасли Валю Булатовича?

Значит, не всегда смерть, крадущаяся за дверью, оборачивается спустившейся с антресолей прислугой? Все сидели над постелью больного: мама, папа, бабушка, сестра. И он умирал посередине. Неужели не шутят? Я умираю? Гений домашности не спасет меня? Не может быть! В последнюю минуту появится тот волшебный доктор, который забывает на стуле очки и на комоде – футляр от очков. Помните, как это было? Помните, как все смеялись, как побежал папа догонять доктора и не догнал… Помните, как сидел на постели между родными разом выздоровевший мальчик с горлом, просунутым в клеенчатую трубу компресса?

Смерть есть опасность, которая не исчезает.

Если в зрелом возрасте можно почувствовать себя постаревшим на несколько лет, то на том пути, шагая за погребальным возом, я чувствую себя уходящим назад, в младенчество. Мир становится женским, материнским, объемлющим. Как унизительно это и ненавистно! Страх смерти заставляет меня тянуться к людям; я как бы готов признать за всеми право участия в том тайном, сосредоточенном, сокровенном общении, которое может существовать только между мной и матерью, когда она купает меня – мальчика, видит меня голым. Все ради того, чтобы спрятаться от смерти! С отвращением я ощущаю, что материнское неодолимо стоит над моей жизнью и что оно есть не что иное, как мысль о неизбежности смерти. Вечная зима сковывает мир. Как я могу жить? Какая страсть может иметь цену?

Кем бы я ни был, как бы одинока, мужественна и самостоятельна ни была моя жизнь – все равно: до конца жизни обречен я носить в себе эту надежду еще раз стать младенцем, которого спас компресс, согревающий гланды.

Я не знал, что я переживаю инкубационный период болезни, и не понимал, что же происходит со мной. Почему меня вдруг начинает так знобить? Почему вдруг, охваченный внезапным изнеможением, я ищу, где бы сесть – немедленно сесть, иначе я упаду? Я прихожу домой, и все, кажется, хорошо – пьют чай, едят колбасу, хлеб с маслом, самовар кипит, на чайнике – знакомая гарусная покрышка… Почему же я так раздирающе грущу? Боже мой, и не знаю, о чем грущу! Беру кусок колбасы, кладу на хлеб.

– Спасибо, мама!

Ставлю перед собой чай в стакане на блюдце и вдруг чувствую, что вижу все через розовый свет, что он клубится передо мной, что уже осталось только одно, что я еще буду в состоянии сделать, только одно оставшееся мне осуществление – лечь!

И я лежу, улыбаясь от ощущения благополучия, которого нет. Подумать только, я даже улыбаюсь врачу, который говорит, что если бы я походил еще день-другой, то умер бы от прободения кишок. Я улыбаюсь врачу, который говорит, что у меня тиф.

– Облако, – говорит врач. – Тиф – это облако. Ти-фос – по-гречески облако. Вы в облаке.

Почему он со мной так говорил? Это был очень модный в Одессе, очень хороший, знаменитый, дорогой врач. Надо мной сидела, как мне казалось, туша, лезшая ко мне в тело – в печень, в живот – руками. Круглолицая туша, которую я, поэт, легко сравниваю с Азефом. Туша с жирным, блестящим и, от здоровья и чревоугодничества, как бы небритым, не успевшим побриться лицом.

– Тифос. Облако. Вы в облаке.

Он говорил со мной так потому, что ненавидел меня за то, что я поэт.

Я начинаю ненавидеть всякую беллетристику, выдумку в литературе. Может быть, просто от бессилия, от неумения сочинять. Возможно.

И это не слишком меня огорчает.

Я хочу написать книгу о своей жизни, которую считаю замечательной хотя бы уже тем, что, во-первых, я родился в 1899 году, т. е. на рубеже двух столетий; во-вторых, окончил гимназию, т. е. вступил в зрелость в том году, когда произошла Революция; и, в-третьих, я интеллигент, наследник культуры, которой дышит весь мир и которую строители нового мира считают обреченной на гибель.

Я вишу между двумя мирами. Эта истинная ситуация настолько необычайна, что простое ее описание не уступит самой ловкой беллетристике.

Человеческая судьба, одинокая судьба человека, взятая в развитии эпохи, в движении масс, есть наиболее волнующая, наиболее необходимая поколениям тема. Мировые произведения построены на ней. Лучшее, что было написано за последние годы, – книга Ремарка [52]52

Лучшее, что было написано за последние годы, – книга Ремарка. – Роман Эриха Марии Ремарка «На западном фронте без перемен» вышел в 1929 г. и в том же году был переведен в СССР

[Закрыть]. Чем-то перекликается она с другой книгой одинокой судьбы – с «Голодом» Гамсуна. Теперь обращаюсь я к своей судьбе и вижу: одиночество. Пусть в эпоху наибольшего движения масс возникнет книга об одиночестве. Я думаю, что она будет иметь право на существование.

Если уж начинать писать книгу о своей жизни, то следовало бы первую главу посвятить тому удивительному обстоятельству, что я не был все время одинаковым, а менялся в размерах. Даже не мешало бы вспомнить и о том, что меня вообще не было.

Я иногда думаю о некоем дне, когда некая девушка направлялась на свидание с неким молодым человеком. Я не знаю ни времени года, когда совершается этот день, ни местности, над которой он совершается… Я не вижу ни девушки, ни молодого человека. Тем не менее оттого, что они в этот клубящийся в моем воображении день направлялись друг другу навстречу, произошло то, что в мире появился я.

А если бы свидание не состоялось? Должен был бы я все же появиться от другой пары людей? Именно я?

Одно из крепко засевших в нас желаний есть желание припомнить первое наше впечатление о мире, в котором мы начали жить.

Я постоянно делаю усилия в этом смысле… Иногда мне кажется, что я вспомнил, что вот оно, это первое впечатление. Однако вскоре убеждаюсь, что вряд ли картина, за которую я ухватился, есть именно первая, которую я увидел отчетливо. Все признаки ее говорят мне, что она появилась уже перед более или менее разбирающимся во внешнем мире сознанием. А первая? Какая же была первая? Вспомню ли я ее когда-нибудь? Возможно ли ее вспомнить?

Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.

Первое, что я помню, – это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами… Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной.

Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоград. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи – вот все мое восприятие города, где я родился.

О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком [53]53

РодителиЮ.К.Олеши – Карл Антонович и Ольга Владиславовна Олеша. Со времени их отъезда в Польшу Ю.Олеша их больше не видел. Отец умер в 1940-х годах, матери было суждено пережить сына (она умерла 1 февраля 1963 г.).

Выразительный портрет матери Олеши оставил Катаев: «Мать ключика была, быть может, самым интересным лицом в этом католическом семействе. Она была, вероятно, некогда очень красивой высокомерной брюнеткой, как мне казалось, типа Марины Мнишек, но я помню ее уже пожилой, властной, с колдовскими жгучими глазами на сердитом, никогда не улыбающемся лице. Она была рождена для того, чтобы быть хозяйкой замка, а стала женой акцизного чиновника. Она говорила с сильным польским акцентом, носила черное и ходила в костел в перчатках и с кожаным молитвенником, а дома читала польские романы, в которых, я заметил, латинская буква L была перечеркнута косой черточкой, что придавало печатному тексту нечто религиозное и очень подходило к католическому стилю всей семьи. <…> Она была владычицей дома» (Катаев Валентин. Алмазный мой венец. М., 1979. С. 91–92).

[Закрыть]. Имение было порядочное, лесное, называлось «Юнище». Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, – и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных… Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он – в клубе. Клуб – одно из главных слов моего детства.