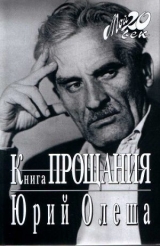

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 31 страниц)

Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом и Катаев, но мы в дальнейшем все больше укреплялись в той уверенности, что, конечно же, это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как он шел сквозь туман и как от тумана казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда… вот как хотелось нам быть в общении с этой фигурой, вот каков был общий интерес к этой фигуре!

Имя Маяковского я услышал, когда был гимназистом еще не слишком взрослого класса. При каких обстаятельствах? Мне кажется, из уст взрослых за обедом или вечерним чаем. Разумеется, говорилось о непочтительности со стороны какого-то молодого поэта к классикам, непочтительности, проявленной, так сказать, в огромных, уже казавшихся историческими масштабах.

Эта фамилия была значительной для меня еще до того, как она соединилась в моем сознании с поэтом. Мало того что значительной, она была для меня еще и страшной. Дело в том, что в гимназии, где я учился, – одесской Ришельевской – был преподаватель истории, которого звали Илья Лукич Маяковский.

Это был очень строгий преподаватель, гроза гимназии. Отсюда и страх перед его именем. Есть преподаватели, – вернее, бывают, – которых мы боимся всю жизнь. Уже взрослыми мы видим сон, когда мы стоим перед кафедрой, и то же лицо, которое так пугало нас в те далекие годы, опять пытается взять над нами власть, опять заставляет нас захлебываться от страха.

Правда, мы можем сейчас проснуться. Черт возьми, а может быть, эта цена свободы слишком дорога – ведь вся жизнь пошла именно на то, чтобы не бояться! Может быть, не так уж это было страшно!

Это был плотный, среднего роста, несколько монгольского вида человек – желтолицый, с косой, блестящечер-ной бородой – о, очень строгий, при входе которого в класс все содрогались!

Этот человек умер недавно в Москве профессором архивов – умер почетно, с объявлением в «Вечерней Москве», с гражданской панихидой.

Воспоминание о нем имеет смысл не только по звуковому сходству фамилий. Дело в том, что как-то я рассказал поэту о потрясавшем мое детство его однофамильце. Поэт проявил живой интерес к моему рассказу.

– Это мой дядя! – радостно сказал он. – Строгий?

Ему понравилось, что строгий.

– Дядя, – повторил он тоном, если можно так выразиться, вполне понятным. – Ну, как же!

Однако, наводя уже значительно позже справки о Маяковском архивов, я не установил того, о чем говорил поэт. Человек, хорошо знавший этого Маяковского-профессора, сказал мне, что тот отрицает: нет, не дядя.

Не знаю, что вызвало у поэта желание признать в моем преподавателе именно дядю. Просто имела место обыкновенная ошибка, домысел… Но я испытывал приятность от того, что Маяковский соединил себя с тем далеким моим воспоминанием, и я даже уже стал рассказывать некоторым, сам веря в подлинность рассказа, что у меня был преподаватель истории, который сообщил как-то ученикам о своем племяннике-футуристе.

Как известно, в эпоху выступлений футуристов Маяковский побывал также и в Одессе. Чего уж достоверней! В «Облаке» упоминается Одесса.

Я не был на этом одесском выступлении Маяковского. Событие не коснулось меня, я жил тогда другими интересами – спорта, только начинавшегося в нашей стране фугбо-ла.

Я все хочу вспомнить, когда же впервые остановилось мое внимание на этом имени…

Нет, не тогда, когда в Одессу приехали футуристы!

Я в ту эпоху еще не поэт, я еще живу интересами спорта, только начинающегося в нашей стране футбола. О, это было далеко от литературы – эти игры на зеленой спортивной площадке с узкими флажками на четырех ее углах, – не то что далеко, а даже враждебно! Мы были спортсменами, бегунами, прыгали с шестом, играли с шестом – какая там литература! Правда, я перевел тогда вступление к «Метаморфозам» Овидия и получил за это пять по латыни…

Но я еще глух к тому чуду, которое происходит рядом со мной, – к рождению метафоры Маяковского. Я еще не слышу, что сердце похоже на церковку и что можно пытаться выскочить из самого себя, опираясь о ребра [111]111

…сердце похоже на церковку и что можно выскочить из самого себя, опираясь о ребра. – Речь о поэме Маяковского «Облако в штанах».

[Закрыть].

Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так как убеждался, что такое перечисление окажется равным переписке почти всех его строк.

Что же лучшее? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца?

Я столкнулся с этой метафорой, читая «Облако в штанах», совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти «учили» в школе и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле… Так вот какая она бывает, поэзия! «Выскочу, – кричит поэт, – выскочу, выскочу!»

Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя!

Странно, мне представились в ту минуту какие-то городские видения: треки велосипедов, дуги мостов – может быть, и в самом деле взгляд мой тогда упал на нечто грандиозно-городское… Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат… Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком: не то городом, не то пламенем заката над ним.

В его книгах, я бы сказал, раскрывается целый театр метафор. От булок, у которых «загибаются грифы скрипок» [112]112

От булок, у которых «загибаются грифы скрипок»… – Строка из поэмы «Человек» (1915–1916): «И вдруг / у булок / загибаются грифы скрипок».

[Закрыть], до моста, в котором он увидел «позвонок культуры».

Маяковского нет в живых, и мы рассказываем о нем молодежи.

У нас портится вкус. Перед нами аудитория, перед которой мы ответственны. Мы ей показываем что-то, учим ее, демонстрируем ей. Мы отвечаем за молодежь, за вкусы молодежи, за устремления начинающих писателей. Где-то ходит молодой человек, который будет писателем. Он читает все, что печатается, журналы, статьи, ходит на вечера, рассматривает наши портреты, читает афиши. Мы должны помнить о том, что для него представляем то же, что для нас были Блок, Брюсов, Белый, Иннокентий Анненский, мы для него школа. Мы должны подумать о том, какая мы школа. Такая ли школа, какой были для нас те поэты, или гораздо хуже? Я утверждаю, что целый ряд произведений в литературе и на сцене действует на вкус аудитории снижающим образом.

С уходом Маяковского ушел судья. Страшней была ответственность писателя, когда был жив Маяковский. Пишешь для читателя, для времени – но пишешь также и для того, чтобы услышать похвалу от мастера, которого боишься.

Мне очень важно было знать, что сказал Маяковский о моих работах. Я думаю, что не только мне, а многим из нас. Все прислушивались. Когда он ругал, обижались, и немногим хватало уверенности в себе, чтобы не обидеться и не «ехать на обратных», отыскивая – в ответ на критику – слабые стороны в самом судье. Неправильно, что и у нас, в советском обществе, существует страсть к умалению большого, неприязнь к крупной фигуре, борьба за место. Некоторые находят особенное удовольствие в ругани по адресу большого художника. Маяковского ругали, как теперь ругают Мейерхольда.

Мне кажется, что в области искусства отношения между людьми должны быть такие: поклонение перед большим мастером должно быть полное. В поэтической индивидуальности не может быть склонности к отыскиванию ошибок. Для меня лозунг такой: большой мастер никогда не ошибается. Если ты чувствуешь в себе собственную силу, ты можешь восторгаться другим. В этом есть какое-то особое равенство. Только неравный, только далеко отстающий видит ошибки большого.

Я познакомился с Маяковским в 1928 году. Мои встречи с Маяковским стали более частыми в последний год его жизни.

Что меня поражало в нем? Прежде всего, наружность. Рост, лицо, глаза. Мы как-то определяли в компании писателей, какие глаза у Маяковского. Кто-то определил: рогатые глаза. Это верно: у него были рогатые глаза.

Рост, плечи, глаза, голос, элегантность. Он любил вещи, одежду, автоматические ручки, башмаки.

Он следил за своей внешностью, хорошо одевался, любил хорошую грубую обувь, жилеты, часы.

Все было замечательно в этом человеке: наружность, ум, талант, душа. При встречах хотелось смотреть на него не отрываясь, все было интересно в нем, и хотелось заметить и запомнить все детали его поведения: как он ест, как он курит, как он смотрит, как он встает, как он садится. Приятно было рассказывать о нем.

Пленительно было в нем то, что он знал Европу, что он был своим человеком в той среде, где имена французских художников, где имя Пикассо, – пленительно было знать, что этот человек близок к замечательной культуре французской живописи и поэзии. Его первые стихи кажутся возникшими из французской живописи. Он был среди нас представителем искусства высокого класса. Финляндия, Репин, Петербург, Блок, символисты.

Он был футуристом, он бунтовал и свергал кумиров.

Но его сериозность, его вкус, его требовательность к себе, его отношение к мастерству объединяли его личность с личностями кумиров, которых он свергал. Он был членом великой семьи мастеров мирового искусства.

Мы были гораздо беднее его.

Годы войны.

Одесса.

Я – ученик восьмого класса и начинающий поэт. Первая встреча со стихами Блока. «Незнакомка». Впервые понял, что такое стихи.

Александр Блок.

Увидел его портрет. Так вот он какой!

В Одессе о существовании новой поэзии знало только несколько человек. Наиболее осведомленным был Эдуард Багрицкий. Из его уст я в первый раз услышал имя Маяковского.

Кто это – Маяковский?

«Зубр в цилиндре». Так Багрицкий назвал его в стихотворении. Почему «зубр в цилиндре»? Этим ущемлялось восхищение Блоком, розами, рыцарями, Равенной, Благовещением и всем, что вплыло в душу после знакомства с Блоком.

Зубр в цилиндре [113]113

«Зубр в цилиндре». – Из стихотворения Э.Багрицкого «Гимн Маяковскому» (1915):

Озверевший зубр в блестящем цилиндре —

Ты медленно поводишь остеклевшими глазами

На трубы, ловящие, как руки, облака,

На грязную мостовую, залитую нечистотами.

[Закрыть]. И появилась странная, в коричневой, как мне теперь кажется, обложке книжка, чем-то напоминающая афишу. Называлась «Облако в штанах».

Футурист.

Они раскрашивают лица.

О поэзии в Одессе не знали, но слово «футурист» быстро распространилось, и именно с тем оттенком, который придали ему буржуа.

С этим оттенком согласился и я.

Затем поэзо-концерт Северянина. Весна, акации, голубой занавес театра, освещенный снизу рампой, женщина…

Я не принял Маяковского. Его стихи не были такими, какие нужны мне были. Трудно объединить Прекрасную Даму и Маяковского. Мне было семнадцать лет. Стихи должны были соответствовать мечтам о любви. И только это соответствие я усматривал в Блоке. Ничего другого не видел. Ни «пустынного квартала» [114]114

Ни «пустынного квартала», в котором жили «поэты»… ни «цыплячьей желтизны жокея». – Из стихотворений Блока «Поэты» (1908), «О смерти» (1907)

[Закрыть], в котором жили «поэты», ни «новой Америки», ни «цыплячьей желтизны жокея». Трудно было уловить тогда связь между Блоком и Маяковским и сказать себе, что стихи о «пустынном квартале» могли быть написаны Маяковским.

В годы гражданской войны Одесса оказалась отрезанной от Советской России.

Интервенция. Деникина.

Но к нам доходил волновавший воображение слух об удивительной деятельности поэтов в Москве.

Они читают стихи на площадях. У них есть клубы. Они агитируют. Это было странно и ново.

Рассказывали о Маяковском. Он рисует плакаты. В цирке поставлена «Мистерия-буфф».

Мы ощущали, что искусство в Советской России начинает приобретать какое-то новое значение. И более других было связано с этой новизной имя Маяковского.

Уже тогда сложилось впечатление, что этот поэт добился того, о чем мечтал, что теперь он действует в своей стихии.

Мы стремились в Москву.

«150 ООО ООО». Новая поэма Маяковского. К нам она не дошла. Но мы знали, что он выпустил ее без подписи. Он хотел, чтобы авторство не закреплялось. Пусть каждый вносит свои дополнения.

Поэзия исходит от народа.

Уже тогда он не представлял себе иной деятельности поэта в революции, как создание эпоса.

Трудно литературными средствами создавать портрет. Получается накопление отдельных черт, и читатель, запоминая их в механическом порядке – одну за другой, как они предложены писателем, – не получает общего, краткого впечатления, которое дает живой образ.

Что в образе Маяковского давало краткое впечатление? Мне кажется, что взгляд.

Однажды я остановился у витрины, в которой выставлены были пожелтевшие на солнце книжки библиотеки «Огонька». На каждой был портрет. И только с двух портретов был направлен на меня взгляд, который заставил меня думать о том, что такое жизнь. Один портрет был Чаплина, другой – Маяковского.

Ни для кого не секрет, что фигура Маяковского вызывала раздражение многих. Его считали грубым, наглым, приходили на его вечера, чтобы оскорблять его. Мастера поменьше не могли ему простить его величие. Как будто он занимал чье-то место. Самое страшное, что есть в искусстве, это нежелание безоговорочно признать величие… Неправильно, что и в советском обществе крупный мастер вызывает ревность и раздражение.

Как мало умных среди нас, писателей, как мало думающих.

Существовало мнение о том, что Маяковский резок, груб и высокомерен. Действительно, в пылу диспута, стоя на эстраде, в расправе с пошлостью, он казался таким. Его реплики, которые мы помним до сих пор, были уничтожающими. Но те, кто знал его ближе, скажут, что он был учтив, даже застенчив. Не было хозяина радушнее, чем он. И одним из главных его свойств было чувство товарищества.

Разговаривать с ним было наслаждением. Он был остроумен, все понимал, уважал собеседника, был нежен с друзьями и с женщинами. Эта нежность, исходящая от огромного, сильного человека, была особенно обаятельной, так как она говорила о том качестве человека, которое сильнее других привлекает сердца и которое присуще только настоящим художникам. Это качество – человечность художника. Он может вдруг забыть себя, свое значение, значение своей деятельности ради признания того, что самое главное в мире – это человек, обыкновенный человек.

Суждения Маяковского отличались самостоятельностью, и ожидать его реплик, следить за ходом его мыслей было настолько увлекательно, что каждый из нас охотно променял бы любое времяпровождение на беседу с Маяковским.

Он был в Монте-Карло. Я его расспрашивал: «Ну, как там? Что это такое – это знаменитое Монте-Карло?» Его смешило мое любопытство. Он долго отмахивался от этих вопросов. Потом улыбнулся: «Ну так, как в большой московской пивной».

Особое значение приобретало каждое собрание, когда на нем присутствовал Маяковский. Его появление электризовало нас. Мы чувствовали приподнятость. Приятно было разглядывать его. Рукав. Записная книжка. Папиросы. Он был поистине знаменитостью, большим человеком, той личностью, внимание которой кажется уже признанием твоих собственных качеств – и этого высоко лестного внимания всегда хотелось у Маяковского заслужить.

Его суждения передавали из уст в уста. О нем много говорили. Как он относился к этому? Как он оценивал это? Был ли он тщеславен? Не знаю. Как всякому большому художнику, жажда славы была ему, конечно, не чужда. Но, вспоминая, я могу сказать, что он не был склонен красоваться. Наоборот, он проявлял стремление снижать многое. Родственная Толстому нелюбовь к общепризнанным ценностям очень часто сказывалась в нем. Желание назвать все по-своему, дать новые имена вещам.

Он выступал в Ленинграде, в одном из институтов. По бокам сцены стояли колонны. Он отвечал кому-то на вопрос и, строя какой-то пример, привлек в него колонны. «Ионические колонны, – сказал он, – как любит выражаться Олеша». Аудитория засмеялась.

Неожиданность этого хода ошеломила меня. Потом я понял: он не хочет повторять готового термина – да еще такого красивого. Ионические колонны? Этот термин существует давно? Неправда! Его выдумал другой писатель – Олеша. Этим ходом Маяковский утвердил свое неуважение к авторитетам и одновременно тонко спародировал другого писателя, с методами которого он не согласен.

От Маяковского я услышал однажды: «Я могу хорошо относиться к человеку, но если он плохо написал, я буду ругать его, не стесняясь».

Маяковский был очень строгим судьей. Его боялись. Он высказывал в лицо самые резкие мнения. Многие не любили его за это. Как всегда бывает, фигура большого художника, независимость и уверенность в себе, вызывала у многих раздражение. Поджидали его срывов. Постоянно говорили о том, что «Маяковский кончился».

Удивительно, что этот поэт, начинавший как футурист, писавший, в общем, для немногих, после Октябрьской революции так страстно стал рваться к массам, к читательской толпе. Почти постоянно он был в разъездах, выступал в разных городах страны, на заводах, в университетах, в военных частях. Он не мог жить без этого общения с массами, оно радовало его, воодушевляло, молодило.

– Новое сейчас прочту им, новое, – помню, говорит он, расхаживая за кулисами Политехнического музея в Москве, набитого гудящей молодежью. – Студенты! Им надо прочесть новое! Волнуюсь!

И, засучив рукава – об этом засучивании рукавов уже много вспоминали, но нельзя не вспомнить, – и, засучив рукава, как будто собираясь работать, уже сняв пиджак и оставшись в своей «свежевымытой сорочке» [115]115

«свежевымытой сорочке»… – Из поэмы Маяковского «Во весь голос» (1930).

[Закрыть], шел к выходу на эстраду!

На эстраде он был великолепен. Уже не говоря о замечательных стихах и замечательном их чтении, само общение его с публикой захватывало. Блестящее остроумие реплик на наскоки тех или иных слушателей, неожиданные замечания, вызывавшие бурю аплодисментов, мощные высказывания о поэзии, вызывавшие тишину в аудитории, – все это было единственно, неповторимо, впечатляло в высшей степени, заставляло дивиться таланту этого человека, его интеллекту, темпераменту.

Маяковский был высокий, вернее, большой, потому что не астеничен, как большинство высоких, а, наоборот, сильного телосложения. У него была крупная голова, гармонически подходившая к большой фигуре, твердый нос, тоже немаленький, который часто свистел насморком, – Маяковский говорил, что, как южанин, он то и дело простуживается в Москве, – выдающийся вперед подбородок.

Глаза у него были несравненные – большие, черные, с таким взглядом, который, когда мы встречались с ним, казалось, только и составляет единственное, что есть в данную минуту в мире. Ничего, казалось, нет сейчас вокруг вас, только этот взгляд существует.

Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза сквозь обои, сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это взгляд гения.

Это был король метафор.

Однажды играли на бильярде – Маяковский и поэт Иосиф Уткин, которого тоже нет в живых. При ударе одного из них что-то случилось с шарами, в результате чего они, загремев, подскочили…

– Кони фортуны, – сказал я.

– Слепые кони фортуны, – поправил Маяковский, легши на кий.

Среди тысячи созданных им метафор он создал одну, которая потрясает меня. Говоря о силе слов, он сказал, что той силе слов, которой «рукоплещут ложи» [116]116

…«рукоплещут ложи»… «срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». – Из неоконченного стихотворения «Я знаю силу слов, я знаю слов набат…» (1928–1930).

[Закрыть], он предпочитает ту их силу, от которой «срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек». Так мог сказать только Данте.

Он был очень высокого роста, сильного сложения, широкоплечий. Он мощно стоял, ходил широкими шагами, носил трость.

Рассказывали, что перед отъездом в Америку он спросил кого-то, не будет ли для него затруднением то, что он не знаком с боксом. В Америке, мол, легко возникают драки, и необходимо знать бокс.

Тогда сведущий человек ответил: если уж на вас кто-нибудь нападет, то и знание бокса вам не поможет, потому что рискнет напасть на вас только чемпион.

У него был замечательный голос. Трудно передать тем, кто не слышал, особенности этого голоса. Считалось, что он говорит басом. Действительно, у него был бас, который рокотал, когда Маяковский говорил, не повышая голоса. Но иногда, когда Маяковскому нужно было перекрыть шум диспута, голос его звенел. Когда он был разгневан, сила, которую он применял для того, чтобы крикнуть, долго не исчерпывалась, и долго еще, когда он уже молчал, сказывалась сопровождающими дыхание рокочущими звуками.

Хотя он и сказал, что с хвостом годов я становлюсь подобьем чудовищ ископаемо-хвостатых [117]117

…«с хвостом годов я становлюсь подобьем…» – Из поэмы «Во весь голос».

[Закрыть], однако в свои тридцать семь лет он не изменился внешне. Признаков постарения на нем не было: он был так же прям, развернут в плечах, черные волосы блестели, в такое же мощное движение приходила мускулатура лица. Когда он говорил, особенно тогда, когда в разговоре он утверждал, – тогда челюсти его двигались так, как будто он что-либо разгрызает.

Появление его фигуры – на каком пороге она ни появилась бы – было сенсационным, несло радость, вызывало жгучий интерес, как раскрытие занавеса в каком-то удивительном театре. Фигура – высотой до верхнего косяка двери, в шляпе, с тростью.

Общение с ним чрезвычайно льстило самолюбию.

По всей вероятности, он знал об этом, но своим влиянием на людей, – вернее, той силой впечатления, которое он производил на них, – он распоряжался с огромной тонкостью, осторожно, деликатно, всегда держа наготове юмор, чтобы в случае чего тотчас же, во имя хорошего самочувствия партнера, снизить именно себя. Это был, как все выдающиеся личности, добрый человек.

Он с удовольствием, когда к этому представлялся повод, говорил о своей матери.

Помню, какая-то группа стоит на перекрестке. Жаркий день, блестит рядом солнце на поверхности автомобиля. Это автомобиль Маяковского, малолитражный «шевроле» [118]118

автомобиль Маяковского, малолитражный «шевроле»… Автомобиль он купил, кажется, в Америке. – Маяковский купил «рено» в 1928 г. в Париже

[Закрыть].

– Куда, Владимир Владимирович? – спрашиваю я.

– К маме, – отвечает он охотно, с удовольствием.

Автомобиль он купил, кажется, в Америке. Это было в ту эпоху необычно – иметь собственный автомобиль, и то, что у Маяковского он был, было темой разговоров в наших кругах. В том, что он приобрел автомобиль, сказалась его любовь к современному, к индустриальному, к технике, к журнализму, выражавшаяся также и в том, что из карманов у него торчали автоматические ручки, что ходил он на толстых, каких-то ультрасовременных подошвах, что написал он «Бруклинский мост».

Вот мы идем с ним по Пименовскому переулку, помню, вдоль ограды, за которой сад. Я иду именно вдоль ограды, он – так сказать, внешней стороной тротуара, как обычно предпочитают ходить люди большого роста, чтобы свободней себя чувствовать.

Я при всех обстоятельствах, в каждом обществе, где бы мы ни пребывали вместе, неиссякаемо ощущаю интерес к нему, почтительность, постоянное удивление. У него трость в руке. Он не столько ударяет ею по земле, сколько размахивает в воздухе. Чтобы увидеть его лицо, мне надо довольно долго карабкаться взглядом по жилету, по пуговицам сорочки, по узлу галстука… Впрочем, можно и сразу взлететь.

– Владимир Владимирович, – спрашиваю я, – что вы сейчас пишете?

– Комедию с убийством.

Я воспринимаю этот ответ в том смысле, что пишется комедия, в которой происходит, между прочим, и убийство… Оказывается, что это еще и название комедии! [119]119

Оказывается, что это еще и название комедии! —«Комедия с убийством». Не окончена. Сохранены черновые наброски плана, диалогов и пр. В черновиках вещи явственны отзвуки уже опубликованной (и нашумевшей) «Зависти»:

«Он: Вы на своих колбасных фабриках привыкли, что вашим мастеровым двоится.

Она: Колбасники…»

(Цит. по изд.: Маяковский Владимир. Полн. собр. соч. Т.11: Киносценарии и пьесы: 1926–1930. М., 1958. С. 419).

Именно под пером Олеши впервые родился образ, которому суждено было со временем превратиться в устойчивую метафору социалистического рая, – сияющий образ колбасы, вокруг которой разворачивается фабула романа «Зависть». Этот навязчивый символ сытости и благополучия обрастет бесчисленными анекдотами на протяжении нескольких несытых десятилетий отечественной истории.

[Закрыть]

Я почти восклицаю:

– Браво!

– Там приглашают в гости по принципу «кого не будет», – говорит он.

– Как это?

– Приходите: Ивановых не будет… Приходите: Михаила Петровича не будет… Любочки тоже не будет… Приходите…

Я как-то предложил Маяковскому купить у меня рифму.

– Пожалуйста, – сказал он с серьезной деловитостью. – Какую?

– Медикамент и медяками.

– Рубль.

– Почему же так мало? – удивился я.

– Потому что говорится «медикамёнт», с ударением на последнем слоге.

– Тогда зачем вы вообще покупаете?

– На всякий случай.

Маяковский пил мало – главным образом вино того сорта, которое теперь называется «Советским шампанским», а в те годы называлось шампанским «Абрау-Дюрсо».

Когда я однажды крикнул официанту:

– Шампанского!

Маяковский сказал:

– Ну, ну, что это вы! Просто скажите – «Абрау»!

Хотя пил мало, но я слышал от него, что любит быть подвыпивши, под хмельком. Однако это никак не был пьющий человек. Помню вазы с крюшоном. Вот крюшон действительно пользовался его любовью – но эта сладкая штука, скорее прохладительная, чем алкогольная, – с апельсинными корками, яблоками, как в компоте. Может, и пил когда-либо в петербургский период, но это, так сказать, вне моего внимания.

Очевидно, большому поэту мало быть только поэтом.

Пушкин, вспомним, тоскует оттого, что декабристы хоть и заучивают его стихи, но не посвящают его в свои планы; автор «Божественной комедии» населяет ад своими политическими врагами; лорд Байрон помогает греческим повстанцам в их борьбе против турок. Так же и Маяковский: и его не устраивало быть только поэтом. Он стал на путь агитации, родственный пути политического трибуна. Вспомним: сперва это юноша в бархатной нерусской блузе, это художник с уклоном в левое искусство, пишущий стихи, явно внушенные французской живописью, да просто с упоминанием ее мастеров [120]120

Автомобиль подкрасил губы…»– Из стихотворения «Театры» (1915).

Полностью строфа звучит так:

Автомобиль подкрасил губы у бледной женщины Карьера,

а с прилетавших рвали шубы два огневые фокстерьера.

Лиля Брик так комментировала эти строки: «Подъехавший автомобиль осветил яркими фарами проходящую женщину, и на мгновенье становятся видны ее красные губы. В вечерних сумерках эта женщина похожа на портрет художника Карьера, писавшего как бы смазанные, блеклые, будто в дымке портреты» (Цит. по кн.: Катанян Василий. Прикосновение к идолам. М.: Вагриус, 1997. С. 93) КарьерЭжен (1849–1906) – французский художник, живописец и график

[Закрыть]:

Автомобиль подкрасил губы

У блеклой женщины Карьера…

И вспомним также, что в то же время – это юноша, задумавшийся о революции, это юноша в тюрьме, снятый на полицейских карточках в профиль и фас.

Предполагалась некогда экранизация «Отцов и детей [121]121

Предполагалась некогда экранизация «Отцов и детей». Ставить должен был В.Э.Мейерхольд. – В июне 1929 г. Мейерхольд приступил к работе над фильмом по мотивам «Отцов и детей» Тургенева – «Евгений Базаров» (сценарий О.Брика и О.Леонидова, который позже был полностью переделан Мейерхольдом). Но из-за начавшихся вскоре зарубежных гастролей ГосТИМа съемки фильма так и не были начаты

[Закрыть]». Ставить должен был В.Э.Мейерхольд. Я спросил его, кого он собирается пригласить на роль Базарова. Он ответил:

– Маяковского.

Я видел фильмы раннего, совершенно еще немого кино, в которых играет Маяковский [122]122

фильмы… немого кино, в которых играет Маяковский. – «Погоня за славой» (1913), «Барышня и хулиган» (1918), «Не для денег родившийся» (1918), «Закованная фильмой» (1918).

[Закрыть]. Это, собственно, не фильмы – от фильмов сохранилось только несколько обрывков – странно воспринимать их: трепещущие, бледные, как растекающаяся вода, почти отсутствующие изображения. И на них лицо молодого Маяковского – грустное, страстное, вызывающее бесконечную жалость, лицо сильного и страждущего человека. Игра Маяковского напоминает чем-то игру Чаплина. Это близко: то же понимание, что человек обречен на грусть и несчастия, и та же вооруженность против несчастий – поэзией.

Впервые я видел Маяковского в Харькове, во время выступления его в театре с чтением недавно написанной им поэмы «150 ООО ООО». Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум – по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены с какими-то балконами.

Не только я и Катаев – два молодых поэта – охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком, – люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически, – вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.

Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыжеволосый, почти буффон… Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-το знали и о желтой кофте, и о литературных скандалах в прошлом!

Совсем иной человек появился из-за кулис!

Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза… Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке. Тотчас же стало понятным, что этот человек хоть и знаменитый поэт, но вышел сейчас не пожинать лавры, а вышел работать. Позже я увижу Маяковского во время его выступления в Москве в Политехническом музее – и тогда образ именно работающего человека еще усилится: он будет снимать на эстраде пиджак и засучивать рукава.

Иногда он появлялся на веранде ресторана Дома Герцена, летом, когда посетители сидели за столиками именно здесь, у перил с цветочными ящиками, среди листьев, зеленых усиков, щепочек, поддерживающих цветы, среди самих цветов, желтых и красных, – по всей вероятности, это была герань…

Все издали уже видели его появившуюся в воротах, в конце сада, фигуру. Когда он появлялся на веранде, всё шепталось, переглядывалось и, как всегда перед началом зрелища, откидывалось к спинкам стульев. Некоторые, знакомые, здоровались. Он замедлял ход, ища взглядом незанятый столик. Все смотрели на его пиджак – синий, на его штаны – серые, на его трость – в руке, на его лицо – длинное и в его глаза – невыносимые!

Однажды он сел за столиком неподалеку от меня и, читая «Вечерку», вдруг кинул в мою сторону:

– Олеша пишет роман «Ницше»!

Это он прочел заметку в отделе литературной хроники. Нет, знаю я, там напечатано не про роман «Ницше», а про роман «Нищий».

– «Нищий», Владимир Владимирович, – поправляю я, чувствуя, как мне радостно, что он общается со мной. – Роман «Нищий».

– Это все равно, – гениально отвечает он мне.

В самом деле, пишущий роман о нищем – причем надо учесть и эпоху, и мои способности как писателя – разве не начитался Ницше?

Это не то что было вчера, – как говорят в таких случаях, – а буквально это происходит сейчас. Буквально сейчас я вижу этот столик чуть влево от меня, на расстоянии лодки, сифон сельтерской воды, газетный лист, трость, уткнувшуюся в угол скатерти, и глаза, о которых у Гомера сказано, что они как у вола.

Я был влюблен в Маяковского. Когда он появлялся, меня охватывало смущение, я трепетал, когда он почему-либо останавливал свое внимание на мне… Что касается моего внимания, то оно все время было на нем, я не упускал ни одного его жеста, ни одного взгляда, ни одного, разумеется, слова. Я уже как-то писал о том, что хоть я и был молод в то время, когда общался с Маяковским, но если мне предстояло любовное свидание и я узнавал, что как раз в этот час я мог бы увидеть в знакомом, скажем, доме Маяковского, то я не шел на это свидание, – нет, решал я, лучше я увижу Маяковского…

Я был моложе Маяковского – основательно, лет на десять – и только начинал тогда, правда, хорошо начинал, ему нравилось. Знал ли он о моем восторженном отношении к нему? Во всяком случае, между нами порой среди той или иной собравшейся группы литераторов устанавливался бессловесный контакт, когда мне было неописуемо приятно чувствовать, что какая-нибудь реплика, не направленная прямо ко мне, все же, по существу, рассчитана на мое внимание, ждет моего согласия, моей оценки.

Он был очень строг со мной, как и со всеми, высказывал свое мнение о моих вещах, если они ему не нравились, не золотя пилюли:

– Читал ваш рассказ. Никогда подобной скуки не читал! [123]123

Никогда подобной скуки не читал! – По всей видимости, Олеша приводит реальный отзыв Маяковского о рассказе, давшем название сборнику писателя, «Вишневая косточка». Это подтверждают строчки из письма З.Райх к Ю.Олеше от 10 июля 1931 г. из Харькова: «Я прочла “Вишневую косточку” – очень понравилось – и Маяковскому (убеждена внутренне) тоже понравился рассказ этот, но он просто позавидовал!» (РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 949).

[Закрыть] Но и хвалил. Как радостно было, когда он хвалил! О, я помню, мы сидим в артистическом кабачке, пьем вино и едим раков, и он за что-то хвалит меня, а я на верху счастья. Вокруг танцуют пары, и через плечо девушки смотрят именно на Маяковского, на знаменитость, и я горжусь, что сижу с ним, сидим только вдвоем, только вдвоем, – горжусь и ликую… Едим раков. Когда снимаешь с них покрытие, то и дело укалываешься, и Маяковский говорит метрдотелю: