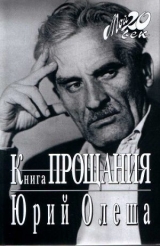

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 28 (всего у книги 31 страниц)

1915 год? Вот как давно это было, первая империалистическая война! Для нынешних моих современников, и не слишком уж молодых – да просто для зрелых людей нашей эпохи! – то, что я вспоминаю сейчас как свидетель, представляется, по всей вероятности, таким же отдаленным прошлым, как мне представлялись, скажем, рассказы моих старших современников о взятии Шипки!

Снаряд, попавший во французское судно, пробил каюту горничной. Говорили, что вместе с этой горничной был убит и повар. Нам, гимназистам, это известие дало повод для игривых разговоров. В те же дни, в такое же серое утро, я видел, как хоронили эту горничную и этого повара. Короткая, но густая процессия поднималась по Польскому спуску. Помню матросов с помпонами на беретках и великолепного капитана в синей двухэтажной пелерине и каскетке с блестящим козырьком. Шел также священник в кружевном одеянии.

Я смотрел с моста, и два узких гроба казались мне лежащими на процессии – два узких серебряных гроба, похожих на двух жуков, сложивших длинные крылья.

Я остановился смотреть на шествие по пути в гимназию. Надо было торопиться, но я все смотрел вслед синей спине капитана, вслед двум гробам – неизвестной мне горничной-француженки и повара. Утро было серое, впереди был гимназический, полный тревоги день – впереди была жизнь, полная дней жизнь…

Ходишь по городу… Сентябрь, но чисто, спокойно, жарко. В кармане несколько сотен. И, как ни хочешь, не принимает тебя мир. Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж? В Венецию? В Краков? Нет, в закат. Вот и теперь иду, уже понимая, что в закат прийти нельзя.

Очевидно, это была мечта о бессмертии. Не она ли вела монголов на Запад? В закат? Недаром же есть легенда о том, как Чингисхан потребовал бессмертия от своих приближенных. Качание оси. Может быть, если б не было эффекта заката, вся история была бы иной. Кто-то правильно сказал мне, что человечество изобрело бы что-нибудь другое – лишь бы мучиться.

Я многое видел в своей жизни. Например, однажды в степи под Одессой мне удалось застигнуть одно из редких для нашего земного наблюдения зрелищ – так называемый зеленый луч. Как известно, за этим зрелищем гонялись по земному шару мечтатели – по крайней мере, воспетые в романах. Оно редко по той причине, что для его возникновения необходимо соединение многих условий: данного состояния атмосферы, данного качества погоды, данного угла наблюдения…

Я был на так называемых «кондициях» в довольно большом имении немца-колониста. Кондиции – это то же, что репетиторство. Но в летний сезон, когда репетитор еще и живет там, где учит, это – кондиции.

Я шел из имения Луца в Доманевку. Дорога рассекала степь от моих стоп, так сказать, до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски – колокольчики голубые, розовые, желтые, какие-то вытянутые кверху лиловые колбаски, целые горсти синих крохотных венчиков, ромашки с желтыми своими подушками, на которых, казалось, спят невидимые больные какого-то иного мира. Все это жгуче благоухало почти ничем – воздухом? далью? небом?

В воздухе стояли, даже как бы летали задним ходом стрекозы. Трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, живая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Ее хвост трещал на моем плече, скрипел скрюченный, похожий на растительный стручок хвост. Я успевал увидеть глаза, вызывавшие неодолимое желание разодрать их, глаза-капли, возможно, видевшие и меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной —'казалось, стоя в воздухе, как бы даже упираясь лапками, чтобы не лететь. Я шел в Доманевку купить карамели.

Идя по Французскому бульвару, по левой его стороне, по направлению от 3-й гимназии, вдруг видели вы по левую руку переулок… В нем были и неуютные краски загона, коровьи грязно-коричневые краски, и один из заборов провисал в нем, наваливаясь как бы брюхом на прохожего, и вместе с тем был этот переулок озарен синевой видного вдали моря. И так хотелось свернуть в этот переулок… Но всегда я спешил куда-то, всегда спешил! Так никогда не свернул я в этот переулок. Я думаю, что и до сих пор выглядит он так же. Так же провисает забор, и так же видно вдали, поверх ромашек и широких лопухов, море.

Как приучили нас к тому, чтобы не уважать себя! Как приучили! Сколько прекрасных человеческих личностей погибло от этого! И разве бездарный, комический седовласый Никулин не оснастился под старость лет именно от религии неуважения?

Нет ничего прекрасней кустов шиповника! Помните ли вы их, милый читатель?

Мой вопрос не слишком невежлив; ведь верно же, что многие и многие проходят мимо множества чудесных вещей, стоящих или двигающихся по пути. Мимо деревьев, кустов, птиц, детских личиков, провожающих нас взглядом где-то на пороге ворот…

Красная узкая птичка вертится во все стороны на ветке – видим ли мы ее? Утка опрокидывается головой вперед в воду – замечаем ли мы, как юмористично и обаятельно это движение, хохочем ли мы, оглядываемся ли, чтобы посмотреть, что с уткой? Ее нет! Где она? Она плывет под водой… Подождите, она сейчас вынырнет! Вынырнула, отшвырнув движением головы такую горсть сверкающих капель, что даже трудно подыскать для них метафору. Постойте-ка, по-стойте-ка, она, вынырнув, делает такие движения головой, чтобы стряхнуть воду, что кажется, утирается после купания всем небом!

Как редко мы останавливаем внимание на мире! Вот я и позволяю себе поэтому напомнить читателю о том, как красив шиповник. В тот день он показался мне особенно красивым. Может быть, потому, что я несколько лет не встречал его на своем пути! Эти кусты объемисты, с дюжину детей надо соединить в цепочку, чтобы окружить один. Ствол не виден, зато множественны его расчленения – ветки, ветки, ветки…

Что же и в самом деле самое прекрасное из того, что я видел на земле? Как-то я хотел ответить на этот вопрос, что самое прекрасное – деревья. Может быть, это и правда так – деревья? Некоторые из них действительно прекрасны.

Я помню сосну на каком-то холме, пронесшемся мимо меня в окне вагона. Она была чуть откинута назад, что было великолепно при ее высоте, была освещена закатом – причем не вся, а только в своей вершине, где ствол стал от заката румяным, а хвоя глубоко-зеленой… Этот ствол уходил косо, как уходит лестница, в небо. Эта хвоя – венец – темнела в синеве и как бы ходила там, образуя круг. Сосна пронеслась мимо, навсегда, где-то в Литве, недалеко от Вильно, которое я увидел вдруг с горы. Я запомнил на всю жизнь это дерево, которое, по всей вероятности, и еще стоит все там же, на холме, все так же откинувшись…

Береза действительно очень красивое дерево. Я просто, родившись на юге, воспринял ее с настороженностью, с насмешкой, скорее думая о литературных надоевших березах, чем о настоящих. Некоторые из них очень высоки, объемисты. Белый ствол, прозрачная, ясная листва. Черные поперечные взрезы на коре ствола похожи на пароходы, топоры, на фигуры из диаграмм. В листве сидят чижики, сами маленькие и зеленые, похожие на листы. Одна на пригорке смотрела на меня, как женщина, раздвинувшая вокруг лица края шали…

Надо написать книгу о прощании с миром.

Я очень часто ухожу очень далеко, один. И тем не менее связь моя с некоей станцией не нарушается. Значит, я сам в себе живу? Как же так? Неужели я ношу в себе весь заряд жизни? Неужели весь провод во мне? И весь аккумулятор? Это я – вся моя жизнь? Этого не может быть. Очевидно, при каждом моем шаге с тех пор, как я явился в мир, мною заведует внешняя среда, очевидно, солнце, которое все время держит меня на проводе, на шнуре, – и движет мною, и является моей вечно заряжающей станцией. Оно проступает в виде мутно светящегося круга сквозь неплотную, но почти непроницаемую преграду туч – всего лишь проступает, и, смотрите, все же видны на камне тени. Еле различимо, но все же я вижу на тротуаре свою тень, тень ворот и, главное, – даже тень каких-то свисающих с дерева весенних сережек!

Что же это – солнце? Ничего не было в моей человеческой жизни, что обходилось бы без участия солнца, как фактического, так и скрытого, как реального, так и метафорического. Что бы я ни делал, куда бы я ни шел, во сне ли, бодрствуя, в темноте, юным, старым, – я всегда был на кончике луча.

Лодка называлась «тузик». Это скорлупка. Однако с килем. Ее ребра виднелись изнутри – серо-белые, как кости. Два весла, одно слева, чуть ближе к носу, другое справа, ближе к корме, иноходь.

Обычно он ожидал нас в порту, недалеко от целого леса свай, в одном и том же месте. Он был привязан к тумбе на набережной, и веревка то и дело соприкасалась с водой: разъединяясь, они, казалось, целуются.

Мы подтягивали лодку к набережной, шагали в нее. Она давала крен – в одну сторону, в другую. Мы брались за весла, которые в первые мгновения кажутся особенно круглыми. Да, ведь имелся еще руль! От руля к рулевому шли веревочки – в каждую руку по веревочке. Они проходили под локтями, из-за спины, так как рулевой, как известно, сидит спиной к рулю.

Обычно мы плавали в порту. Порт этот – громадина, это море, особенно для тузика и двух мальчиков. Пароход, стоящий на якоре, был, когда мы гребли возле него, по крайней мере, стеною для нас.

Да-да, гигантская стена, порыжелая снизу, все более чистая кверху и на самом верху уже элегантно чистая.

В старости, повторяю, есть некий театр. Я мог бы не дожить до целого ряда вещей, но поскольку дожил, то их как бы показывают мне – театр!

Например, я вижу самого себя старым. Ведь уж, наверно, мог бы и не увидеть этого! Мне скажут, что и любой последующей минуты даже и в юные годы я мог бы и не увидеть… Это правда, но следующие одна за другой минуты юности, зрелых лет мало чем отличаются одна от другой. А старость – это есть резкое отличие от других периодов жизни. И вот я ее вижу. Театр, повторяю, театр!

Тут есть некая, совершенно не поддающаяся передаче мысль. Попробую все же выразить ее. Мне кажется, что это обязательно должно было состояться – вот эта моя старость. То, что она состоялась, как бы, кажется мне, есть повторение уже чего-то бывшего…

Хорошо тут вспомнить, как сидел я однажды в театре, в одном из первых рядов, и вдруг, оглянувшись, увидел позади себя женское лицо – вернее, всю голову со свежей театральной прической, с полуоткрытыми губами, с отражением сцены в глазах… И целое полено таинственного, невесть откуда взявшегося розового блеска висело волшебным образом, уходя в темноту и угасая от ее уха. Да, да, именно так – целое полено пунцового блеска! Дама чуть шевельнула головой, и полено мгновенно исчезло. Это был блеск ее бриллиантовой серьги!

Вот как я был молод!

Думаю, что это было в эпоху, когда мне было лет двадцать. Думаю также, что бриллиант – это очень красиво – в несколько блесков. Уже упомянутый пунцовый, безусловно, есть желтый. Голубой? Зеленый? Просто белый?

Самый большой бриллиант в мире называется Регент. Вероятно, он и сейчас во Франции. Когда Наполеон был императором, этот бриллиант был вделан в эфес его шпаги.

Какой ужас охватывает, когда представляешь себе бесконечность. Ее обычно начинаешь представлять себе как утешение… О, почему я конечен? Вот если бы был бесконечен! И тут понимаешь, что такое же нечеловеческое обстоятельство бесконечность, как и конечность. Ну, представьте себе, что вы будете жить вечно! Представьте себе эту трубу бесконечности, которая вас будет втягивать вечно. Впрочем, почему же трубу? Ведь это будет та же моя жизнь, с делом и отдыхом, с рождающимися новыми чудесами, с друзьями, с выпивкой… Нет, все же это жутко! Большое, астрономическое число лет – вот это было бы хорошо, а вечно – не знаю, не знаю…

Я заметил, что эти записи я начинаю с тайным желанием привести каждую из них к метафоре – вот именно: к краске! Так и сейчас, в конце бесконечной трубы я вижу все же синюю звездочку. То есть то рассуждение, которое, по существу, не религиозно, оскорбительно для высших законов создания, есть не что иное, как моя игра на тему о телескопе или о туннеле. Пусть простит мне бог! Я хочу жить столько, сколько мне положено, – и я не знаю даже, что это значит – «сколько»!

Все-таки абсолютное убеждение, что я не умру. Несмотря на то что рядом умирают – многие, многие, и молодые, и мои сверстники, – несмотря на то что я стар, я ни на мгновение не допускаю того, что я умру. Может быть, и не умру? Может быть, все это – и с жизнью, и со смертями – существует в моем воображении? Может быть, я протяжен и бесконечен, может быть, я вселенная?

Я думаю сейчас о Льве Толстом. Он постоянно размышлял о смерти. Теперь вспомним, в чем выразилась для него смерть. Он заболел воспалением легких, и когда на другой или на третий день ему стало плохо, он начал дышать громко, страшно, на весь дом. Это так называемое теперь чейн-стоксово дыхание, то есть симптом смерти при парализующемся центре дыхания, названный так по имени двух описавших его врачей Чейна и Стокса. Этот симптом сопровождал и смерть Сталина, как об этом сообщалось в бюллетене. Затем, при этом симптоме, Лев Толстой умер.

Сияла ли у него в сознании в эти моменты его встреча со смертью, была ли она то, о чем думал всю жизнь? Думается, что нет. Он просто был лишен какого бы то ни было сознания, просто не знал, что с ним происходит. А до этих мгновений он был еще живой, протягивавший руки к лекарствам. Ничего общего не было между его смертью и смертью Ивана Ильича с его «пропустите» вместо «простите», с этой очень земной, очень здоровой чепухой, которую придумал Лев Толстой, думавший много о смерти и представлявший ее иногда в виде какого-то света, забывая в конце концов, что свет в таком смысле – это понятие поэтическое, а не физиологическое, которое должно идти рядом со смертью. Два врача, Чейн и Стокс, знали о смерти точные вещи, физиологические, что она не свет, а, скажем, прекращение деятельности центра дыхания – для умирающего, по всей вероятности, никак не уловимое.

Я думаю о Льве Толстом в ночь на 20 декабря 1959 года.

Уже мне не хочется вспоминать детство. Может быть, только костел на Екатерининской улице, небольшое готическое здание с архитектурной розой над порталом, с непрочными ступенями, по которым ступали мои сандалии.

Я думал, что после окончания гимназии я куплю велосипед и совершу на нем поездку по Европе. Первая война еще не начиналась, еще все было очень старинно – солдаты в черных мундирах с красными погонами, зверинец на Куликовом поле с одним львом, говорящая голова в зеркальном ящике в балагане. Еще бывала первая любовь, когда девочка смотрела на тебя с балкона и ты думал, не уродлив ли ты. Еще отец девочки, моряк в парадном мундире, гремя палашом, шел тебе навстречу и отвечал тебе на поклон, отчего ты бежал во весь дух, сам не зная куда, обезумевший от счастья. Еще продавали из-за зеленого прилавка квас по копейке за стакан, и ты возвращался после игры в футбол, неся в ушах звон мяча.

Я не купил велосипеда и не совершил путешествия по Европе. Горел Верден, Реймский собор, в котором в свое время бракосочеталась с французским королем дочь Ярослава Мудрого. Появились первые танки, и впервые аэропланы стали сбрасывать бомбы. Однако в музеях по-прежнему висели необыкновенные картины, прекрасные, как деревья на закате.

Во сне я иногда вижу свое пребывание в Европе, которого никогда не было.

Чаще всего мне снится Краков – в виде стены, идущей кверху вдоль дороги, старой стены, с которой свисают растения, стучащие по ней ветками и шелестящие цветами. Я еще люблю вспоминать. Я мало что знаю о жизни. Мне больше всего нравится, что в ней есть звери, большие и маленькие, что в ней есть звезды, выпукло и сверкающе смотрящие на меня с ясного неба, что в ней есть деревья, прекрасные, как картины, и еще многое и многое.

Все это, по всей вероятности, гипертония. Честно говоря, я уже давно ничего не могу делать; все стоит огромного труда – читать, писать, разговаривать… Лучше всего было бы мне, если бы я сидел неподвижно. Как раз эти отрывочки и свидетельствуют о том, как мало я трудоспособен.

Посередине поля стояла полуразвалившаяся стена, я шел вдоль нее среди бурьяна, чертополоха… Стена метров в тридцать длиной, так что я успевал побывать в тени, в которой так полно, такими чашами розовели чертополохи. Где-то на высоте в стене были дыры в тех местах, где до разрушения были окна. Эти дыры в некоторых случаях были огромными, сливавшимися с небом, иногда, наоборот, они заросли чем-то, шатающимся под ветром… Я редко смотрел наверх, поскольку рядом со мной вились ленты разговора о футболе, о футболистах.

Мы шли на поле Спортинг-клуба, чтобы смотреть на очередной матч.

– А кто беки? – слышал я рядом.

– Борька Мизерский и…

Кто еще, кроме Борьки Мизерского, я не успевал услышать, так как те двое уже обгоняли меня. Но я и сам знал, что второй бек – Тихонюк.

В те годы, на заре футбола, беками назывались двое игроков защиты (тогда игроков защиты было именно два). Впрочем, название это держалось довольно долго – уже в советском футболе. Беки; полузащита (трое в линию) – хавбеки; нападающие – форварды. По всей вероятности, я не сообщаю ничего нового знатокам футбола; тогда уж вспомним, что вратарь назывался – голкипер. Естественно, что поскольку футбол родился в Англии, то и другие страны…

Эти мои записи имеют ту для меня пользу, что все же учат меня владению фразой. И вообще, они приучают меня писать, от чего был очень далек когда-то. Сесть за стол, взйться за перо было бы мне очень трудно – о, почти невозможно, как из бодрствования, не заснув, шагнуть в сновидение!

Я ни на что не хочу жаловаться!

Я хочу только вспомнить, как стоял Гриша Богемский [303]303

как стоял Гриша Богемский… —Об этом талантливом одесском футболисте вспоминает и Катаев: «В нем (матче, в котором решающий гол забил Олеша. – В.Г.)принимал участие тощий, золотушного вида ришельевец в пенсне на маленьком носике, будущая мировая знаменитость, центр-форвард сборной команды России, как сказали бы теперь, “суперстар” мирового футбола, Богемский. Но тогда он был лишь старшеклассником…» (Катаев Валентин. Алмазный мой венец. С. 8).

[Закрыть]в белой одежде «Спортинга», позируя Перепелицыну для фотографии перед матчем. Он стоял поближе к грелке, если смотреть со стороны теннисных площадок, на том участке по дороге к грелке, который примыкает к забору, но весь в траве, весь ровно зеленый, хоть и в тени, хоть и под забором. Гриша Богемский, повторяю, был в белой одежде «Спортинга». Так ли это? «Спортинга»? Просто в белой одежде. Если бы «Спортинга» – на груди у него виднелся бы синий знак клуба, этот небольшой синий с белым щиток. Это, во-первых, щиток, а во-вторых, вряд ли разрешили бы ему на гимназические состязания прийти в клубной форме… Он и сам не пришел бы!

Он стоял перед дощатым забором, однако весь в красоте и своей, и спорта. Петя Перепелицын суетился вокруг него, стремясь его сфотографировать.

Он стоял неподвижно, как стоит с тех пор моя жизнь.

Итак, просто белая одежда – белая, тонко-тонконитяная рубашка и белые трусы. Тогда то, что теперь называют майкой, футболкой, называли просто рубашкой, хотя это была та же майка, футболка, обтягивающая туловище, а сейчас на Богемском кажущаяся мне прямо-таки гипсовой… На ногах у него черные чулки, завернутые на икрах неким бубликом и оставляющие колени голыми, а также и бутсы – старые, сильно разбитые, скрепленные, как скрепляют бочки, в обхват по подъему кожаными завязками.

Самое удивительное – это всегда меня удивляет, когда я вижу Богемского или о нем думаю, – это то, что он не смуглый, не твердолицый, а, наоборот, скорее рыхловатой наружности, во всяком случае, он розовый, с кольцами желтоватых волос на лбу, с трудно замечаемыми глазами. Иногда на них даже блестят два кружочка пенсне! И подумать только – этот человек с неспортсменской наружностью – такой замечательный спортсмен! Уже помимо того, что он чемпион бега на сто метров, чемпион прыжков в высоту и прыжков с шестом, он еще на футбольном поле совершает то, что сделалось легендой… И не только в Одессе – в Петербурге, в Швеции, в Норвегии! Во-первых, бег, во-вторых, удар, в-третьих – умение водить. Гораздо позже я узнал, что это умение водить называется дриблинг. О, это было одним из самых захватывающих зрелищ моего детства, кричавшего вместе со всеми в эту минуту, вскакивавшего, аплодирующего…

Лучше всех водил Богемский! Не то что лучше всех, а это был выход поистине чемпиона!

И, странно, пока Петя наводит на него коробочку своего аппарата, он стоит с видом просто какого-нибудь репетитора… Нет! Нет, нет, приглядись, дурак! Что же, разве ты не видишь необыкновенного изящества его облика, его легкости, его – секунда! – и он сейчас побежит, и все поле побежит за ним, публика, флаги, облака, жизнь! Такой игры я впоследствии не видел. Я не говорю о качестве, о результативности – я говорю о стиле.

Это был, говоря парадоксально, не бегущий форвард, а стелющийся. В самом деле, если смотреть на поле, так сказать, как на картину, а не как на действие, то мы видим бегущих футболистов в виде фигурок в основном с прямыми торсами – именно так: при быстром движении ног, при некоей колесообразности этого движения торс футболиста остается выпрямленным. Богемский бежал – лежа.

Может быть, этот стиль в свое время повторил единственно Григорий Федотов, столь поразивший своих первых зрителей.

Я не научился плавать, ездить на коньках. Однако я был хорошим футболистом, хорошим легкоатлетом: в частности, в прыжках и в беге на сто метров. Прыгал также с шестом, что страшно, фантастично – в ином мире физики.

Почему удача в одном виде спорта и неудача в другом? Все-таки трусость: плавать надо над глубиной, которая может поглотить, ездить на коньках – можно упасть и разбить голову, можно сломать голову.

А футбол? Ведь такой же опасный бой!

Все это неважно; важно, что спорт пахнул травой. Будь благословен, горький запах! Будь благословен, сладкий цвет! Будьте благословенны, стебли, желтые венчики, будь благословен, мир!

Удивительна работа воспоминания. Мы вспоминаем нечто по совершенно неизвестной нам причине. Скажите себе: «Вот сейчас я вспомню что-нибудь из детства». Закройте глаза и скажите это. Вспомнится нечто совершенно не предвиденное вами. Участие воли здесь исключено. Картина зажигается, включенная какими-то инженерами позади вашего сознания. Черт возьми, воля почти не во мне! Скорее, она рядом! Как мало, таким образом, она влияет на целого меня! Как мало я, сознательный, я, имеющий желания и имя, занимаю место во мне целом, не имеющем желаний и имени! Я почти рядом с собой. Я разговариваю, а весь я принадлежу в это время природе, и она не знает, что я, разговаривая, сижу на диване в кабинете. Я – электрическое нечто в потоке электричества по всей Вселенной, в потоке материи.

На Ланжероне был спуск к морю не только по дороге – можно было сбежать и обрывами.

Они густо поросли бурьяном, эти обрывы, были засыпаны отбросами, на них спали внезапно выскакивавшие на нас опасные собаки. Тем не менее они вели к морю, которое тут же, буквально за разбитым ящиком, строило свои громыхающие кубы, параллелограммы, свои треки, палатки в сверкающей бирюзе и иногда в таких длинных лучах, что некоторые, появляясь на сотую долю секунды, заставляли вас вскрикивать.

Впрочем, и тут плавали, подпрыгивая к берегу и тут же отпрыгивая от него, консервные банки, старые башмаки, листки из календаря… Можно было увидеть и седло, распустившее по воде все свои кожаные водоросли.

Однажды, сбежав, я увидел акробатов, которые, купаясь, также и тренировались. Несколько молодых людей делали великолепные сальто-мортале, взлетали друг другу на плечи – так круглились их икры, – перепрыгивали друг другу через головы. Каждый прыжок заканчивался тем, что две ступни опять оказывались на песке и сквозь пальцы протискивался золотой песок.

Одежда их – обыкновенные штаны и белые кучки рубашек – лежала тут же, в песке. Потренировавшись, они убегали к морю. Все это было окружено возгласами – теми стеклянными возгласами, которые можно услышать только на берегу моря в жаркий день.

Безусловно, это не были первоклассные акробаты больших цирков. Те были окружены выдающимися по цвету и форме вещами – халатами, зонтиками, на песке валялись бы пестрые бутылки… Нет, эти юноши и мальчики были если не любители, то какая-то бедная труппа сродни тем, которые в моем детстве выступали во дворах под шарманку, – сродни тому шару, той синей спине и той стоящей на шаре девушке, которых написал Пикассо.

Итак, я совершенно утратил способность писать. Писательство как писание подряд, как бег строчек одна за другой становится для меня недоступным. Я сочиняю отдельные строчки. Это возможно, когда человек пишет стихи, – проза, статья, драма так не могут быть создаваемы. Я не сочиняю, размахиваясь вперед, а пишу, как бы оглядываясь назад, – я не сочиняю, штрихуя, строя, соображая, а вспоминаю: как будто то, что я только собираюсь написать, уже было написано. Было написано, потом как бы рассыпалось, и я хочу это собрать – осколки – опять в целое. Словом, или надо развязать, как говорится, комплекс, или надо кончать дело.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Там, у самого начала, стояла не парадно белая, скорее, гипсовая, а не мраморная арка – как бы часть какого-то виадука. Там, под этими известковыми сводами, ютились лавочки, скорее, продажа чего-то: кваса, пряников, может быть, дешевых ракет.

Прощай, дорога на Ланжерон, прощай!

Какая чудесная вещь – свобода воспоминаний! Какая прелесть в том, что они появляются, как им угодно, – и никак мы не можем заставить себя вспоминать именно это, а не другое. Ха-ха, разумеется, есть точная закономерность этого возникновения, но – дудки – мы ее никогда не поймем.

Так вспоминаю я, как вышли мы в море на яхте «Увлечение». Мы – это знаменитый одесский врач-сифилидо-лог Егор Степанович Главче, его приемный сын Андронька и я, маленький мальчик Юра. Долго следовало бы описывать яхту. Она плоская, вы почти не возвышаетесь над водой, длинная, плоская, узкая, летящая. Нет, это настолько плохое описание, что оно сворачивается. Воспоминания не последует – только опишем, как при нашем возвращении горела вдали огнями Одесса, покинутая нами утром, как, казалось, перебегают с места на место огни, исчезают, опять загораются, как дышит и ходит все это поле огней…

Нет, и это воспоминание, как видно, не получится!

Как тихонько под самыми пальцами, которые вы опускали в воду, рокотало и бежало море – рокотало и бежало, темное, бежало навстречу нам низко, низко под бортом яхты, на расстоянии локтя – еще одного локтя, потому что вы сидели облокотившись…

Тот мир был совсем иной. Маленькое, все в клумбах, плоскогорье парка отделялось от спуска в порт – да просто от самого порта с пароходами, морем, волнорезом, маяком – старой порыжевшей каменной стеной с арками в ней. Из стены и многолетних наслоений на ее камнях росли нежно дрожавшие под ветром цветы. Шорох гравия никогда не прекращался здесь под стеной. Сюда подходили смотревшие на море и отходили, здесь играли дети…

Иногда, едва вы сомкнули веки, как вдруг в мозг, еще не совсем спящий, вторгается видение – нет, не видение: какая-то ужасная линия, даже, может быть, фраза… Вы переживаете мгновение ни с чем не сравнимого страха. Да и страх ли это? Нет, это уже само несуществование – это уже воздействие на мозг тех клеток, которые пришли в движение, по всей вероятности, по ошибке и которые будут призваны к действию только после смерти.

А иногда в том же мозгу (это как раз происходит к концу ночи, в более поздних сновидениях) появляются видения загородных местностей, ландшафтов несравненной, как бы покинувшей полотна Веронезе, красоты. Что же в таком случае это? Воспоминания? Образы грусти о прошедшей юности? Я сказал бы даже, что появляется одна и та же местность, и когда я просыпаюсь, то мне кажется, что если поискать как следует, то я найду эту местность где-то в районе Обсерваторного и Стурдзовского переулков в Одессе.

Разве не удивительно, что нашему мозгу представляются именно странные видения? Почему? Кто вызвался нас пугать? Совесть? Или это атавизм, воспоминание о саблезубом тигре, пещерном медведе? Ведь объясняют тот внезапный испуг перед засыпанием, когда человек весь содрогается почти до спазмы мускулов живота, тем, что это есть не что иное, как именно воспоминание о падении с дерева в ту эпоху, когда мы жили на деревьях и, упав среди ночи с дерева, были обречены на гибель…

Я пишу эту книгу, не заботясь о том, чтобы из нее получилось некое цельное произведение. Цельное не может не получиться, нужно уважать себя: то, что приходит в голову, всегда имеет цену звена. По всей вероятности, я пишу книгу об эпохе. Об эпохе, в которую включена и моя жизнь.

Прощание с миром.

Иногда сквозь реальные обстоятельства моей жизни, сквозь ее обстановку – сквозь вещи и стены моего дома, – проступают образы какой-то другой жизни: тоже моей, но совершающейся не всегда ощутимо для меня, не всегда, так сказать, у меня на виду. Вдруг проступает какая-то комната, голубая от сумерек и от стен, крашенных масляной краской. Чистая комната с игрушками посередине, с кроватками вдоль стен, с фризом на масляной стене, тоже изображающим игрушки. Детская? Чья? У меня никогда не было детей. Вдруг на мгновение чувствую я, что это дети моей дочери. У меня никогда не было дочери!

Да, но я пришел к дочери. Я отец и дедушка. Я в гостях у дочери, у внуков, в воскресенье, когда меня ждали к обеду. Может быть, я пришел обедать. Скорее всего, не пришел по какой-то причине… Но зато я принес торт! Боже мой, как я помню этот квадрат торта, который неловко нести!

Это не было ни в воскресенье, ни в какой-нибудь праздник. В том-то и дело, что это был будний, обыкновенный день – и не в преддверии каких-нибудь событий в истории или в атмосфере: весны, скажем, или приезда царя – нет, обыкновенный, рядовой день среди давно уже установившегося сезона.

И тем не менее на обед была подана индейка, и было также то сладкое, которое связано чуть ли не со сказками, сладкое, которое даже опасно есть – не превратишься ли в карлика? Пломбир!

Так, именно сверхпраздничным обедом в обыкновенный день, предстало передо мной впервые богатство, предстал правящий класс.

– Юра, ты останешься обедать? Юра останется обедать! Да, да, останется!

Мне тогда было лет десять, я еще не гимназист. Я еще просто мальчик в синих коротких штанах и черных длинных чулках.

Просто мальчик.

– Мальчик! – кричат неизвестно кому, и я тоже оглядываюсь. Оглянусь ли теперь, когда закричат: «Старик!»

Пожалуй, не оглянусь. Не хочется? Нет, я думаю, в основном тут удивление, что это наступило так быстро… Неужели наступило?

– Старик! Эй, старик!

Нет, это не я, не может быть.

– Старик!

Нет, не оглянусь. Не может быть, чтобы это произошло так быстро.

– Старик! Вот дурак – не оглядывается! Ведь это же я – смерть!

Надо помнить, что смерть – это не наказание, не казнь. У меня, вероятно, под влиянием владевшего мною некогда алкоголизма, развилось как раз такое отношение к смерти: она – наказание.