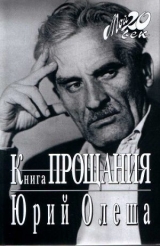

Текст книги "Книга прощания"

Автор книги: Юрий Олеша

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)

1943

[16 апреля 1943 г., Ашхабад]

Не могу сочинить ни одной строчки уже несколько дней. Почему? Не знаю. Легко сослаться на плохое питание, отсутствие сахара. Так ли это? Иногда думаю, что это мое свойство: сперва напор воображения, целый вихрь видений, а когда начинаешь сочинять, записывая, они разрежаются и при ближайшем рассмотрении оказываются не сценами или картинами, которые могут следовать одна за другой, а лишь концовками сцен или серединными эффектами отдельных сцен. Такова моя драматургия, не дающая результатов. Не пора ли отказаться от мечты написать драму? Ведь уже тринадцать лет, как я все повторяю это обещание: вот когда я напишу пьесу. Прежде я надеялся на мощь импровизации, и действительно что-то получалось. Я садился писать пьесу, не имея даже приблизительного плана. Отталкивался от горячего и взволновавшего меня начала, и вдруг в середине еще не оконченной сцены рождалась новая, захватывающая основная мысль пьесы, которую я, если бы захотел, то, возможно, и мог бы окончить. С годами мощь импровизации стала ненадежной. А я все верю в нее… Словом, дело плохо.

В вестибюле гостиницы идет по телефону разговор об умирающем в садике человеке. Говорящего по телефону маленького, в гоголевской фуражке по уши милиционера, очевидно, спросили, что с человеком. Милиционер ответил: лежит и плачет.

Ждал денег из Радиокомитета около двух недель. Получил 145 рублей вместо ожидавшихся 600–700. И тут плохо. Как же выкрутиться? За гостиницу должен больше тысячи, девочке Лене, продавшей запонки, 350.

Итак, начинается дневник 16 апреля 1943 года в Ашхабаде [136]136

.начинается дневник... в Ашхабаде. – Из письма к матери (1950-е годы): «Все выглядело, когда я покидан Одессу, очень грустно, трогательно, поэтично. Мы ушли морем – караван судов под охраной военных катеров, – ушли в Крым, потом в Новороссийск. Оттуда меня отправили в Среднюю Азию, сперва в Ташкент, затем в Ашхабад – и там прожили мы с Олей три года. Отсюда моя связь с туркменами» (РГАЛИ. Ф. 358. Оп. 2. Ед. хр. 623)

[Закрыть].

И все-таки вера, слепая, могучая вера в то, что все будет хорошо. Не знаю, может быть, это идиотическая черта, говорящая о благодушии, свойственном безумию. Но верю, убежден, что будет хорошо. Хорошо – это только тогда, если хорошо с творчеством. Другие «хорошо» меня не устроят, не нужны мне, и я за ними не гоняюсь.

Кто этот мальчик? Не знаю. Может быть, впервые в жизни я был так потрясен. Нечто очень странное, похожее на сон. Именно такими бывают сны, желтые, с отдельными фигурами, с цветами, свешивающимися с балкона.

Как раз свешивались с балкона цветы. Несколько веток глицинии. Их ярко освещало солнце. А внизу, на каменной площадке, стояла группа офицеров, сверкающая блеском орденов и солнечными бликами.

В центре группы стоял мальчик.

18 апреля

Опять не движется драма. У меня есть персонаж, изображающий трактирщика в городке, занятом немцами. Кто этот человек был до оккупации, мне не ясно и я не могу определить этого для себя. Интеллигент? Неинтересно, жидко. Но для того, чтобы он мог разговаривать с интеллигентом-немцем, он должен мыслить. Они оба должны высказывать мысли о России.

Черт с ним!

Весенний день в Ашхабаде. Как далек этот город от войны! Только гуляющие, дети, хохот, беззаботность. Цветут кусты, зеленая сетка проступает на темнеющих вдали деревьях.

19 апреля

Читал «Бесы», случайно попавший в руки второй том. Я этого «великого» писателя не люблю. Никто, как он, не навязывает читателю своего характера. Я не вижу унижения там, где он его видит. А он хочет, чтобы я разделял с ним его взгляд на унижение. Он предлагает мне оттенки, а мне даже и основной фон не понятен, чужд, не важен. Это меня раздражает, настраивает против. Он все-таки маньяк.

Интересно в отношении мебели у Достоевского. Сейчас вспоминаю три случая: комната Сони Мармеладовой не имела углов, одна стена; второе – Раскольников жил в комнате, более похожей на шкаф, нежели на комнату; третье – Кириллов перед самоубийством стоит в углу за шкафом (и на это описание, очень старательное и рельефное, отведено много места). Это внимание Достоевского к комнате, углам, мебели – именно к шкафу – мне почему-то неприятно знакомо и будит во мне тоже какую-то манию. Безусловно, здесь кроются начатки сумасшествия – в этом внимании к стене, углу, шкафу.

20 апреля

Вчера поздно вечером стук в дверь. Уборщица сообщает, что меня зовет к себе директорша. Эта директорша – маленькая туркменка, симпатичная, шепелявит по-детски, как они все. Ходит в красной шапке, в синей жакетке и в красной юбке, похожа на игральную карту. Да, на валета… Не пошел к ней, страшно. О чем говорить? Денег нет, платить надо, она права во всем. Оправдываться? Словом, не пошел. Второй стук. Кто стучит, не вижу, опять – слышу по голосу – та же посланная. Вероятно, это одна из тех страшных коротышек, которые ползают здесь по коридорам, считается, что убирают, – наглые, грубые, полуидиотки, ненавидящие жильцов. Я сказал, что болен и приду завтра утром. Через две минуты в дверях звук, на который я сперва не обратил внимания. В комнате было очень хорошо, горела лампа, а в окне светилась лунная ночь с несколькими звездами, неповторимо исчезающая апрельская лунная ночь, внушавшая душе спокойствие, здоровье и ощущение драгоценности мира. Я не обратил внимания на резкий звук в дверях. Потом понял, что это коротышка подкралась и вырвала из скважины ключ. Так оно и оказалось. Ключ отнимается у жильцов, которые не платят за номер. В чем смысл этой процедуры, мне не совсем понятно.

Утром смотрю в зеркало и поражаюсь старости. Как странно! Всю жизнь неодолимо держится уверенность в том, что она еще будет в тех формах, которые уже давно прошли и, конечно, не повторятся. Кажется, что я еще буду не седой и такой, как был лет десять назад. Между тем этого не будет. Однако сознание с совершенной легкостью не то что допускает эту возможность, а прямо-таки шутливо воображает себе эти приятные картины, в которых видишь себя и темноволосым, и элегантным, и примеривающим одежду, которую носят только молодые… Откуда же эта уверенность, этот оптимизм? И чем он питается? Ведь ничто не возникает, если нет физиологической основы, ни одна мысль не может родиться, так сказать, чисто душевно, она обязательно – в этом я твердо убежден – рождается из физической ячейки. Каким же образом рождается эта вера в возврат или, во всяком случае, в задержку молодости? Значит, есть в организме физические ячейки, которые могли бы задерживать развитие старости и сам приход гибели. Иначе не рождался бы этот оптимизм.

Из зеркала смотрит на меня некто – похожий на Ибсена, коротколицый, с челом, окруженным высоко стоящими седыми волосами, довольно злой, с презрительными, поблескивающими глазами педагога, который мог бы держать в руках линейку. Что же общего имеет это отражение в зеркале гостиничного шкафа в Ашхабаде с тем мальчиком в разноцветной одежде футболиста, который стоял в комнате папы и мамы в твердых белых башмаках, отражаясь белым столбом в паркете?

Когда-нибудь я обязательно напишу рассказ о том времени – о самой большой тревоге, которую я пережил в своей жизни.

Неужели пойдет дождь? Вот в чем было содержание этой тревоги.

Неужели пойдет дождь и испортится спортивный праздник, уже ставший, благодаря мечтам и сновидениям, чем-то огромным, пронизанным любовью, сладострастием. Неужели пойдет дождь? Это серое утро, набрякшее от готового пролиться дождя, как бы в раме зеленых, готовых лопнуть почек, стоит передо мной до сих пор во всей своей нежности и тревоге. Серое утро одесской весны на футбольном поле, расчерченном белыми полосами, которые в минуту может смыть дождь…

Здесь я преклоняю колени перед тенью Джойса, написавшего рассказ о мальчике и испорченном празднике. Может быть, один из лучших рассказов литературы, называющийся «Аравия».

Внес за гостиницу 460 рублей. Туркменка-директорша очень хорошая. Я говорю: «Я не жулик». Она говорит: «Я тоже хорошая женщина».

В них что-то есть очень милое, в туркменах. А я вообще имел очень туманное представление о их существовании. Никогда не забуду момента, когда, сойдя с теплохода «Дагестан» и очутившись по ту сторону Каспийского моря, в первые дни движения русских людей на Восток, я увидел сквозь пароходы и строения пристани желтое пространство и движущуюся по нему фигуру в красных одеждах. Я не дал себе отчета в том, что передо мной пустыня. Фигура в развевающихся красных одеждах шла как бы над горизонтом, царственно и волшебно. Я не знал, что это туркменская женщина. Видение желтого пространства и красной фигуры поразило меня, и мне показалось, что вокруг стало тихо и все, кто стоял рядом со мной, смотрят в таком же очаровании, как и я.

«Где мы?» – спросил я, не оглядываясь, вполголоса, уверенный, что мой вопрос услышат и ответят на него.

«Туркмения», – ответил кто-то.

Хочется сказать, что дневник – это все-таки литература, все-таки стараешься писать получше, как будто боишься, что кто-то, случайно прочтя эти страницы, подумает, что это написано плохо, – примерно так, как эта фраза.

Еще нужно вернуться к Ибсену в зеркале и мальчику на паркете.

Что же писал Стендаль? Дневник? Записывал просто мысли? Статьи? Странный Стендаль, такой реальный и близкий, такой современный и вместе с тем человек, видевший Наполеона и проделавший с ним поход в Москву. Он был влюблен в Наполеона. Поймем, что это значит, если иметь в виду ум Стендаля. Кто же был Наполеон? Стендаль оставил описание наружности Наполеона, написанное в абсолютно реальной манере, без всякого романтизма. Я прочел его только один раз, спеша и волнуясь, по многу раз перечитывая строчки и ничего не запоминая. Помню только описание широкого лба.

Это все же не дневник – то, что я пишу. Просто фиксация мыслей, следующих не по творческой и гармонической связи, а, скорее, по тому способу, который в психиатрии называется скачкой идей. Так я могу писать целый день. Вероятно, для чтения это тягостно, и если есть крупинки, то они размалываются и пропадают.

Ничего, я научусь писать дневник!

21 апреля

С утра дождь. Резко упала температура. Даже в вестибюле холодно, выходя – дрожишь.

27 апреля

За эти дни выяснилось, что я трудился так напряженно, не сдвигаясь с места, только потому, что писал другой сценарий, а не тот, за который сел. Я стал писать сценарий о мирно живущем в тылу – в сердце России – немецком враче и его друзьях. А хотел писать сценарий о легенде, о славе этой войны. Писать буду этот, который хотел писать, а не который внезапно сам стал получаться.

Вчера стало известно, что умер Немирович-Данченко.

Умер он 25 апреля.

Я его много раз видел и несколько раз разговаривал с ним. Он производил на меня впечатление неумного человека. Был ли он на самом деле таким? Может быть, его долголетие создавало вокруг него эту несериозную атмосферу, потому что он был франтом, а долголетний франт – это несе-риозно. Во всяком случае, разговаривая с ним, я не испытывал того чувства, которое испытываешь, разговаривая с истинно великим человеком. Далеко нет! Наоборот, мне казалось, что я испытываю чувство, которое может заставить меня вдруг расхохотаться. Вероятно, виной тому фривольные анекдоты, которыми окружали его, и те подражания его манере говорить, которые так и сыпались, когда в обществе собиралось несколько актеров.

Это был человек маленького роста, коротенький, закованный в костюм с жемчужной булавкой в галстуке, с простонародным и как будто немного кривым лицом красного цвета при седине бороды. В Москве ему будет поставлен памятник. Совершенно не могу себе представить, как может выглядеть памятник этому человеку, в фигуре которого не было ни тени того, что мы называем вдохновенностью.

30 апреля

Эти два дня пил, дорвавшись до вина, которое в связи с предстоящим праздником широко поступило в продажу. Ночью, под влиянием алкоголя, удивительный сон. (Всегда после сильной выпивки яркие, очень цветные, немного страшноватые, всегда волшебные сны.)

Снится, что сижу не то на террасе, не то в ясной, просторной комнате в свете дня, очень приятном душе, чистом свете. Рассматриваю книгу типа таких, как альбомы на выставках. Большая книга, тоже какая-то чистая. Это как бы какой-то прейскурант будущего мира. Я даже вижу какие-то чертежи. Кто-то говорит мне, что это именно описание будущего мира. Вероятно, я уже нахожусь в этом будущем мире, и мне показали книгу, которая отображает его. В книге я нахожу отдел, посвященный нашему миру, вижу только его шмуцтитул. Изображено нечто вроде офорта, изображающего дерево, и надпись «Овидиев лес».

Ведь это удивительно! Может быть, я нахожусь под впечатлением сна и мне только кажется, что в этом есть глубокий смысл, и, возможно, завтра никакой логики я в этом не увижу, – но сейчас мне кажется чрезвычайно тонким то, что в книге будущего мира наш мир назван Овидиевым лесом. Конечно, для сна! Конечно, нужно сделать поправку для специфики снов – но все же убедительно и как-то поэтически хорошо, что наш мир, который для нас кажется таким материалистическим, научным и правильным, с точки зрения будущего великого мира есть все же лес с превращениями, как у Овидия.

Проснувшись, тотчас же прочел «Овидий» обратно. Почему – не знаю! В Овидии, оказалось, есть слово «диво» – то есть чудо, то есть превращение.

Удивительно все!

Если принять во внимание, что сон длится секунду и за эту секунду подсознание придумало целый символический ход, причем правильный, сложный и даже задевший фонетику, то начинаешь думать о том, что, очевидно, заложенный в нас аппарат творчества необыкновенно богат и что, творя, мы только еле-еле используем его.

Дело было лунной ночью, это я помню.

В ту эпоху, между прочим, как-то заметней было, что ночь именно лунная. Вернее, в нашу эпоху, по сравнению с той, лунная ночь совершенно не отличается от обыкновенной. Вдруг неожиданно для себя обнаружишь где-то в красноватом от отблесков неона небе круг луны – не сияющий, плоский, белый и, уж во всяком случае, не колдовской. Вот, собственно, и весь эффект нынешней лунной ночи. Клянусь, уже много лет, как я не видел лунного света на земле с черной тенью, скажем, стены – много лет не видел силуэта кошки в лунном свете! Даже странно подумать, что эти эффекты были. Как будто мы даже были все вместе дети, которых мир не только пугал, но даже развлекал! А лунный свет на пороге сеней! А лунный свет в садике! А город – весь со своими крышами, трубами, деревьями, далекими балконами – в лунном свете!

Куда это все исчезло!

Мне скажут, поезжайте на дачу, поезжайте в маленький город. Нет, и там этого нет! И на дачах красные отблески, крик радио и маленькая, круглая, очень высокая, почти потерявшая для нас, людей, свою ценность луна. Теперь она только влияет на приливы и отливы. Просто хоть рассказывай молодым, как выглядел плющ на белой стене в лунном свете, как можно было увидеть лунный блеск на спине ползущего по дорожке майского жука, как в мире становилось при лунном свете тихо – та тишина, о которой Гоголь сказал, что так тихо, будто даже все спит с открытыми глазами.

Так вот, лунной ночью шел я с молодым человеком [137]137

шел я с молодым человеком... – Речь идет о поэте Эдуарде Багрицком.

[Закрыть]по одесским улицам. Молодой человек был выше меня ростом, носатей, губастей, весь громче и с зажигавшимися в глазах звездами. Он читал наизусть стихи, призывая меня слушать даже толчками в грудь.

В Одессе в те времена февраль, особенно конец его – о, это уже была весна! Во всяком случае, продавали фиалки; во всяком случае, спускаясь по маленьким скалам какого-либо Болыпефонтанского берега, вы вдруг из-за скалы могли уже увидеть не серый хаос зимнего моря, а само море – синее и свежее, как глаз!

Фиалки продавались букетиками – пять, шесть цветков, которые повисали вокруг вашей руки на тонких стеблях. Цвет фиалок был густо-лилов, бархат времен пажей… Фиалка казалась теплой, пальцы ваши, побывавшие, прежде чем взять букет, в воде, – были холодными… Так в молодости начиналась весна…

И вскоре вышел в свою неповторимую прогулку Эдуард Багрицкий.

Александр Михайлович Дерибас был уважаемым человеком в Одессе – знаток города, его истории, старожил и, кроме того, еще и директор Публичной библиотеки. Это был высокий старик с белой длинной бородой и губами, складывающимися при разговоре так, что видно было его происхождение: француз.

Однажды мы, молодые поэты, пригласили его выступить на вечере, который мы посвятили Бодлеру. Эдуард Багрицкий прочел со всей свойственной ему огненностью «Альбатроса», и потом кто-то провозгласил, что сейчас выступит Александр Михайлович Дерибас, который прочтет нам одно из стихотворений по-французски.

Мы бурно приветствовали вышедшего на кафедру старца. Он сложил губы по-французски и стал читать длинные строки александрийского стиха.

1944

Кажется, 13 февраля 1944

Писать каждый день. Это, может быть, и составит книгу, о которой я мечтаю.

Если не ошибаюсь, сегодня или завтра исполняется десятилетие со дня смерти поэта Багрицкого. Он умер в Москве, в больнице, днем. Критик Селивановский позвонил мне на дом по телефону и сказал: «Эдуард умер». Я стал разыскивать больницу, ехал в трамвае, далеко вокруг Москвы, по незнакомым улицам с садами, черневшими и белевшими от оттепели. Этот колорит уже казался мне кладбищенским. Больница помещалась в больших, с колоннами, старинных флигелях. Почему-то мне не удалось попасть в палату, где лежал умерший Багрицкий. Помню, что я стоял в прихожей, раскрашенной в казенные краски, и переговаривался с кем-то, спускавшимся или поднимавшимся по лестнице. Кажется, это была Вера Инбер [138]138

Инбер Вера Михайловна (1890—1972) – поэтесса, прозаик. Начинала вместе с Олешей и Багрицким в Одессе (как конструктивистка), затем работала журналистом в Париже, Брюсселе, Берлине (1924—1926), отмечена Сталинской премией за поэму, посвященную блокаде Ленинграда.

[Закрыть]. От этого человека, которого я не запомнил, я и услышал рассказ о смерти Багрицкого. Вернее, не рассказ, а только сообщение, которое у меня оказалось связанным с одним моим воспоминанием: когда еще живого Багрицкого подняли на подушках, у него за ушами уже были видны синие пятна.

Вечером гроб с телом стоял в зале Клуба писателей на улице Воровского, и кинематографисты, треща и ослепляя юпитерами, снимали и мертвого в золотистом гробу, и почетные караулы.

Я Эдуарда Багрицкого знал юношей в Одессе. В весенний вечер, во время прогулки в лунном свете, он рассказал мне замысел своей поэмы «Комета» и читал из нее выдержки. Это я и запомнил наиболее впечатляюще и нежно о Багрицком.

В годы зрелости мы разошлись, и когда он смертельно заболел, я не придавал этому значения, и вышло так, что я, начинавший вместе с Багрицким литературный путь, стоял возле его гроба уже как чужой и любопытствующий человек.

Правда, мне вспоминалась его затхлая еврейская квартира в Одессе, с большими и неуютными предметами мебели, с клеенкой на обеденном столе и окнами, выходящими в невеселый двор. Это воспоминание трогало мое сердце, но мне, в общем, было все равно, что умер Багрицкий. Меня развлекала суета похорон и смена караулов, и также немаловажным был для меня вопрос, будут ли снимать меня для кино, когда я стану в караул. Меня снимали, и было очень трудно стоять, чувствуя себя под взглядами публики и видя перед собой до дурноты желтое лицо покойника в узком пространстве между бортами гроба. От света юпитеров в глазах плыли огромные разноцветные круги, и я с трудом достоял до смены.

Багрицкий похоронен на Новодевичьем кладбище, в аллее, недалеко от входа, под деревом, образующим жесткий, ненарядный навес. В тот день, когда я впервые увидел его могилу, на ней стояло несколько вазонов с цветами. Может быть, их принесли недавно, а может быть, они остались и с самых похорон. Могила показалась мне жалкой, и впечатление от нее стало в один ряд с юношеским впечатлением от квартиры поэта в Одессе, на Ремесленной улице.

Багрицкий болел бронхиальной астмой, унаследованной им от отца, разорившегося, а может быть, не успевшего разбогатеть торгового маклера, которого я видел только один раз, выходящим из дверей с керосиновой лампой в руках.

От бронхиальной астмы лечатся так называемым абиссинским порошком, который курят, как табак. Запах этого курения стоял в московской квартире Багрицкого. Припадки астмы повторялись у него довольно часто, и, приходя к нему, я почти всегда застигал его в неестественной, полной страдания позе. Он сидел на постели, упершись руками в ее края, как бы подставив упоры рук под туловище, готовое каждую секунду сотрястись от кашля и, казалось, изо всех сил удерживаемое от этого человеком. Он и умер от астмы, осложненной воспалением легких.

Врач, лечивший Багрицкого в больнице, сказал, что вместо легких у него остались только перья.

Он умер 39-ти лет. Был ли он хорошим поэтом? Это вопрос. Помню, что, слушая на одном вечере чтение артистом Журавлевым «Думы про Опанаса», я чувствовал ту дрожь, которая охватывает нас, когда искусству удается показать нам ужас и красоту жизни.

Багрицкого очень любили молодые поэты. Они толклись у него целый день, и он готов был целый день читать стихи, слушать стихи и разговаривать о стихах.

Когда с мертвого Багрицкого должны были снимать маску, попросили всех уйти из зала. Я сказал его вдове [139]139

Я сказал его вдове... – Багрицкая (Суок) Лидия Густавовна (1895—1969)

[Закрыть]: «Сейчас будут снимать маску». Она не поняла. «Маску?» – переспросила она растерянно. Это была культурная женщина и знала, что с умерших иногда снимают посмертные маски. Но в применении к мужу этот момент славы, приблизясь к ней так близко, показался ей непонятным, и она почти детским голосом…

Как известно, Багрицкий начинал в Одессе. Я был моложе его – не столько годами, сколько, скажем, тем, что его стихи уже много раз печатались, я напечатал одно-два… Однако он полюбил меня, и мы дружили. Теперь, кстати говоря, я с особенным чувством останавливаюсь на том обстоятельстве, что он меня полюбил – ведь вот увидел все же что-то такое в начинающем.

– У, Юрка молодец! – говорил он другим.

А что за молодец? Ничего во мне не было от молодца. Я писал под Игоря Северянина, манерно, глупо-изысканно… Но смотрите, все же увидел что-то!

Я ходил с Багрицким по городу. Он, конечно, главенствовал во всех случаях – и когда оценивалось то или иное стихотворение, и когда решалось, куда пойти, и когда стоял вопрос о примирении с кем-либо или о ссоре. Однажды мы остановились перед подошедшей к нам группой поэтов, почти всей группой одесских поэтов, которые тоже ходили по городу. Город был южный, и по нему приятно было ходить. Город был южный, мы были молодые, была весна, и мы ходили по городу.

Итак, к Багрицкому (я не в счет; именно – к Багрицкому) подошла почти вся группа одесских поэтов. Представьте себе пустоту площади с виднеющимися кое-где желтыми язычками тюльпанов, и в этой пустоте – вернее, на ее фоне, имея позади себя на некотором расстоянии развевающееся пламя тюльпанов, – стоят человек пять молодых людей и девушек. Они стоят во весь рост, узкие, красивые – причем лица девушек до половины затенены шляпами и в этой тени светятся глаза… Представьте себе это и еще подумайте о том, что эти молодые люди и девушки пишут великолепные стихи. Было чему запомниться на всю жизнь? Было чему! Молодежь, присутствующая на этом вечере, может сказать мне, что я, как это всегда бывает со вспоминающими молодость, преувеличиваю… Почему это великолепные стихи? Это вам теперь так кажется, что великолепные… Нет, не кажется. Именно великолепные! Потому что не будь их стихи великолепными – то и не было бы этого вечера.

– Сегодня надо быть в университете, – говорит Багрицкий.

– Да, да, приглашали, – вспоминают все. – В университете, да.

Можно предположить, что имелся в виду какой-то литературный вечер в университете… Нет, студенты пригласили нас побывать у них днем, между прочим, просто в одной из аудиторий почитать им стихи, поговорить с ними.

И вот мы в университетской аудитории. Это аудитория из небольших, она набита битком, силуэты студентов видны даже наверху, у голубых окон. Распоряжается профессор, высокий, черный, кривой на один глаз, похожий на турка, – один из известных одесских профессоров-филологов [140]140

.один из известных одесских профессоров-филологов. – Вероятно, речь идет о руководителе университетского литературного кружка «Зеленая лампа».

Лев Славин вспоминал о нем: «Руководил “Лампой” профессор Лазурский, старый шекспиролог. Кружок был основан как учреждение вполне академическое. В самом названии его есть оттенок классицизма. Но очень скоро старый шекспировед стал похож на возницу, у которого понесли кони» (Мой Олеша // Славин Л. Портреты и записки. С. 10-11)

[Закрыть]. Я не помню подробностей, не помню, кто из нас имел успех, кто не имел успеха, однако мне запомнилось не то чтобы презрительное, но какое-то надменное выражение лица профессора. Он, привыкший говорить со студентами о Мильтоне, Гомере, Данте, Байроне, вынужден был в эти минуты видеть перед собой не более как одесских мальчиков – просто одесситов, которые, видите ли, тоже взялись за писание стихов. Иногда мне казалось, что он и самих стихов не слушает, а все переваривает это обстоятельство, что вот, мол, вокруг каких-то молодых одесситов вьются стихи…

Мне вовсе не хочется, чтобы в моем воспоминании этот профессор был отрицательным персонажем. Он и не заслужил этого. Это был самый обыкновенный профессор – необыкновенно было то, что перед ним стояла целая группа хороших поэтов: пойди оцени такое явление спокойно, пойди не восстань против него! И где-то еще скребли кошки этого буржуазного профессора по той причине, что молодые поэты, сиявшие перед ним, были на стороне революции – с матросней, с кавалеристами в буденовках, с чекистами. Как бы там ни было, он восставал против нас и – что, безусловно, бросалось в глаза – оберегал своих студентов от наших чар.

– Байрон, – то и дело слышалось из его уст, – Байрон, когда он… – И следовало что-нибудь о Байроне против нас.

– Непревзойденный Данте… – И что-нибудь против нас о Данте.

– Сонеты Петрарки…

– Сонеты Петрарки? – переспросил Багрицкий. – А хотите, я напишу сонет сразу, начисто?

Конечно, Багрицкий не собирался вступать в соревнование с Петраркой… Его привела в раздражение вышеуказанная надменность профессора, разозлила снобистская манера, с которой он произнес «Петрарки» с растягиванием звука «а».

– Да, да, – кивал поэт своей лохматой головой, – вот здесь, на доске, при всех напишу сонет без помарки.

– Ну, ну, хорошо, – сказал профессор, – вы как петушок, который…

– Какой там петушок! – взорвался Багрицкий. – Он меня похлопывает по плечу!

Это было невежливо по отношению к известному профессору, но в ту эпоху великой переоценки ценностей кто там следил за тем, что вежливо, а что невежливо.

– Без помарки! Сонет в пять минут без помарки!

– Ах, даже в пять минут? – засмеялся профессор.

– В пять минут! Сейчас я объясню им, что такое сонет.

Стоя лицом к студентам, Багрицкий – уже с мелком в руке – повел объяснение. Объясним и мы нашим студентам, что такое сонет. Сонет – это стихотворение, написанное с соблюдением особой, довольно трудной формы. Оно состоит из двух четверостиший и двух трехстиший – всего четырнадцать строк. Рифмующиеся звуки первого четверостишия должны повториться и во втором. В трехстишиях рифмы хоть и не повторяются, но расставляются в определенном порядке. Дело даже не в рифмах, дело в содержании стихотворения: оно должно быть таким, чтобы соответствовать такому распределению мыслей: в первом четверостишии – тезис, во втором – антитезис, в двух трехстишиях – вывод, положение, которое хочет доказать поэт.

– Понятно? – спросил Багрицкий.

– Понятно! – ответил амфитеатр.

– Теперь дайте мне тему.

– Камень, – сказал кто-то.

– Хорошо, камень!

И атлет пошел на арену.

– Может быть, какая-нибудь халтура и получится, – начал профессор, – но…

Тут же он замолчал, так как на доске появилась первая строчка. В ней фигурировала праща. Профессор понял, что если поэт, которому дали тему для сонета «камень», начинает с пращи, то он понимает, что такое сонет, и если он владеет мыслью, то формой он тем более владеет. Аудитория и профессор впереди нее, с серьезностью сложивший на груди руки, и мы всей группой чуть в стороне от доски смотрели, как разгоралось это чудо интеллекта. Крошился мел, Багрицкий шел вдоль появляющихся на доске букв, заканчивал строку, поворачивал, шел вдоль строки обратно, начинал следующую, шел вдоль нее, опять поворачивал… Аудитория в это время читала – слово, другое, третье и целиком всю строчку, которую получала, как подарок, – под аплодисменты, возгласы, под улыбку на мгновение оглянувшегося атлета.

– Тише! – восклицал профессор, поднимая руку. – Тише!

Сонет, написанный по всей форме, был закончен скорее, чем в пять минут. На доске за белыми осыпающимися буквами маячил образ героя с пращой, образ битвы, образ надгробного камня.

Через несколько дней произошло то, что профессор усомнился, так сказать, в правильности проделанного Багрицким эксперимента.

– Это заранее было подготовлено, – сказал он, – кто-то выкрикнул из аудитории заранее придуманную вами тему, и вы…

– Ну, хорошо, – как сейчас слышу глухой голос Багрицкого, – давайте сейчас, вот здесь, я напишу на другую тему. Ну на какую? Тогда был камень, давайте теперь пусть будет вода.

– Э! Хитрый, хитрый! Как раз противоположное! Это вы тоже придумали раньше! Вода, камень! Хитрый! У вас написан сонет на тему «вода»!

Багрицкий махнул рукой, и мы пошли.

– Багрицкий! – раздался издали зов, когда мы прошли шагов пять-десять.

– Багрицкий!

Это звал профессор.

– Багрицкий!

И еще громче:

– Багрицкий, ну, хоть оглянитесь!

Багрицкий шел не оглядываясь.

– Ну, хоть оглянитесь, мой друг. Ну, хоть оглянитесь!

Багрицкий оглянулся и помахал профессору рукой.

– Простите меня! – кричал профессор. – Я верю вам! Верю! Хоть и трудно поверить, но верю! Трудно поверить, трудно! Непревзойденный Данте…

Багрицкий, не дослушав, повернулся и пошел дальше. Все дальше и дальше. Все дальше и дальше.

1 мая

Однажды в Москве слушал по радио пересказ «Девкалиона и Пирры» из «Метаморфоз» Овидия. Как известно, в этом мифе Юпитер и Вулкан попадают, бродя по земле, в бурю и прячутся в хижине двух старых людей – мужа и жены, – проживших долгую и счастливую жизнь. Юпитер и Вулкан перед тем спорили о том, что смертные не умеют любить и быть верными. И тут, в хижине, они видят именно такую чету, существование которой на земле казалось двум богам невозможным. Юпитер собирается вознаградить Девкалиона и Пирру за их вечную любовь…

Пока шло представление по радио, я про себя воображал, чем же именно наградит Юпитер этих стариков. Я ничего не мог придумать, и вдруг раздалась такая прекрасная, такая точная в художественном смысле награда: Юпитер вернул Девкалиону и Пирре молодость. Вот как решает композиционные задачи народ.

Утром приказ Сталина. Впервые за время войны лестно одобрены союзники. Верховный главнокомандующий так и говорит: «впервые за время войны…» Еще нужны, по его словам, два-три удара, равных сталинградскому, чтобы катастрофа германской армии стала фактом. Очевидно, еще год войны…

Празднование 1 Мая нарядно, просто. Прошли туркменки большой группой в национальных одеждах, с флагами. Видел также издали удаляющихся старых всадников, ехавших редко один за другим, несколько вразброд, как видно, возвращавшихся после парада. Об этих всадниках на ахалтекинских конях все говорят, что они были на параде замечательны.

Пишу сценарий киноконцерта туркменского искусства. Вяло выписываю варианты новеллы об Алдаре-Косе – один за другим, улучшая предыдущие по методу, преподанному Львом Толстым, в первом варианте кое-как, не заботясь о слоге, записывать мысли, потом улучшать и т. д. Посмотрим, что получится. Пока что не нравится.