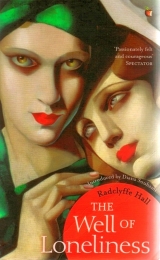

Текст книги "Колодец одиночества"

Автор книги: Маргарет Рэдклифф-Холл

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)

– Ну что ж, прощайте, мои дорогие, я откланиваюсь. Несварение мне обеспечено. И присматривай за Паддл, она ослеплена гневом; по-моему, она собирается лишить меня рукопожатия! Не сердись, Паддл, я же от чистого сердца.

– Да, конечно, – ответила Паддл, но ее голос казался холодным.

4

После того, как он ушел, они переглянулись, и Стивен сказала:

– Какое странное открытие. Кто бы мог подумать, что Брокетт может быть таким настойчивым? Его настроения – сущий калейдоскоп.

Она намеренно заставляла себя говорить непринужденно.

Но Паддл была рассержена и раздосадована. Ее гордость была чувствительно задета из-за Стивен.

– Он круглый дурак! – ворчливо сказала она. – И я не согласна ни с одним его словом. Мне кажется, он завидует твоей работе, они все такие. Эти писатели – подлый народ.

И, глядя на нее, Стивен печально думала: «Она устала… Я совсем изматываю ее на своей службе. Несколько лет назад она никогда бы не попыталась так меня обманывать… в ней иссякает смелость». Вслух она сказала:

– Не злись на Брокетта, он ведь говорил как друг, я уверена. Моя работа еще оживет… в последнее время я была какой-то вялой, и это сказалось на моем письме, наверное, не могло не сказаться, – и затем ложь во спасение: – Но я ни капли не боюсь!

5

Стивен, подперев голову рукой, сидела за столом – было уже далеко за полночь. Душа ее болела, как может болеть душа лишь у писателя, чей день прошел в бесплодных трудах. Все, что она написала за этот день, она собиралась уничтожить, а ведь было уже далеко за полночь. Она повернулась, устало оглядывая кабинет, и с легким потрясением к ней пришла мысль, что она видит его в первый раз, и что все в нем удивительно безобразно. Квартира обставлялась, когда ее ум был слишком перегружен, чтобы хоть как-то заботиться о том, что она покупала, и теперь все ее имущество казалось неуклюжим или нелепым – от маленьких глупых стульчиков до большого бюро со шторкой, в этих вещах не было ничего личного. Как она могла выдерживать в этой комнате так долго? Неужели она действительно написала в ней хорошую книгу? Неужели она сидела в ней вечер за вечером и возвращалась в нее утро за утром? Тогда она и впрямь ослепла: что это за место для писательского труда? Она ничего не взяла с собой из Мортона, кроме книг, спрятанных в кабинете отца; их она взяла, как будто они каким-то образом принадлежали ей, по какому-то невыносимому врожденному праву; а в остальном она не могла лишать этот дом его старинного почтенного имущества.

Мортон… Он был исполнен такого покоя и совершенства, но именно оттуда она должна бежать, должна забыть его; и все же она не могла забыть его среди этих вещей; они напоминали о нем самой своей непохожестью. Интересно, что сказал Брокетт этим вечером – оставить море между собой и Англией… На фоне ее собственных планов, наполовину уже оформившихся, его слова прозвучали эхом ее мыслей; как будто он подглядел в какую-то замочную скважину за ее мыслями, выведал ее трудности. По какому праву этот любопытный человек шпионил за ней – этот мужчина с мягкими белыми руками женщины, с движениями, подходящими к этим мягким белым рукам, но так не подходящими ко всему его телу? У него не было никакого права; а сколько уже успел он выследить через эту скважину? Брокетт был дьявольски умен – все его капризы и слабости не могли это скрыть. Лицо выдавало его, твердое, умное лицо с зоркими глазами, которые так и липли к чужим замочным скважинам. Вот почему Брокетт писал такие великолепные и такие беспощадные пьесы; он кормил свой гений живой плотью и кровью. Гений-хищник, Молох, живущий плотью и кровью! Но она, Стивен, старалась питать свое вдохновение травой – доброй, зеленой травой Мортона. На некоторое время этой пищи хватило, но теперь ее талант ослабевал, возможно, умирал – или она тоже подпитывала его кровью, кровью своего сердца, пока писала «Борозду». Если так, то ее сердце больше не станет кровоточить – больше не может – может быть, она высохло. Оно сухое и истрепанное; ведь она теперь даже не чувствует любви, когда думает об Анджеле Кросби – а значит, сердце в ней умерло. Грустный спутник в жизни – мертвое сердце.

Анджела Кросби… бывали все же времена, когда она страстно жаждала увидеть эту женщину, услышать, как она говорит, протянуть свои руки и сжать в них ее тело – не так нежно и не так терпеливо, как в прошлом, но крепко, даже грубо. Гадко… это было так гадко! Она чувствовала себя униженной. Она не могла теперь предложить Анджеле Кросби любовь – только то, что когда-то лежало пятном на красоте ее любви. Даже это воспоминание было запятнано и осквернено, скорее с ее стороны, чем со стороны Анджелы.

Ей вспомнилась та незабываемая сцена между ней и матерью. «Я скорее готова была бы увидеть тебя мертвой у своих ног». О да, так просто говорить о смерти, но непросто ее устроить. «Нам двоим не место в Мортоне… Одна из нас должна уйти – кто это будет?» Такой тонкий, такой изощренный вопрос, на который из чистого приличия не могло быть двух ответов! Что ж, она ушла, и она уйдет еще дальше. Рафтери умер, больше ее ничто не держит, она свободна – как ужасна бывает свобода! Деревья свободны, когда ветер вырвал их с корнем; корабли свободны, когда их срывает с якоря; люди свободны, когда они выброшены из своего дома – свободны бедствовать, свободны пропадать от холода и голода.

В Мортоне жила стареющая женщина с печальными глазами, теперь чуть затуманенными, потому что слишком далеко пришлось ей смотреть вдаль. Только однажды с тех пор, как ее глаза остановились на умирающем, эта женщина обратила их на свою дочь; и тогда эти глаза были обвиняющими, безжалостными, отвратительно жестокими. Глядя на то, что было отвратительно им, они сами стали отвратительными. Ужасно! И все же, как они смели обвинять? Какое право есть у матери питать отвращение к ребенку, который появился благодаря ее собственным тайным мгновениям страсти? Она, почтенная, счастливая, плодовитая, любимая и любящая, презирала плод своей любви. Ее плод? Нет, скорее жертву.

Она думала о защищенной жизни своей матери, которой никогда не приходилось вставать лицом к лицу с такой ужасной свободой. Как лоза, оплетающая теплую стену с южной стороны, она цеплялась за ее отца – и все еще цеплялась за Мортон. Весной приходили благодатные, живительные дожди, летом – сильное солнце, несущее силу, зимой – глубокое мягкое одеяло снега, холодное, но защищающее нежные завитки лозы. Все, все было у нее. Она никогда не была лишена любви в пылкие дни своей юности; никогда не знала в своей любви тоски, стыда, унижения – только великую радость и великую гордость. Ее любовь была чиста в глазах мира, потому что она могла позволить ее себе с достоинством. И, все еще с достоинством, она понесла ребенка от своего супруга – но ее ребенок, в отличие от нее, должен был жить или без единого счастливого дня, или в низком бесчестии. О, сколько жестокости, беспощадности должно быть в матери, несмотря на всю ее мягкую красоту, если ей не стыдно стыдиться своего отпрыска! «Я скорее готова была бы увидеть тебя мертвой у своих ног…» «Поздно, слишком поздно, твоя любовь уже дала мне жизнь. Вот я, существо, которое ты создала своей любовью; своей страстью ты создала то, чем являюсь я. Кто ты, чтобы лишать меня права любить? Если бы не ты, я никогда не появилась бы на свет».

Теперь ум Стивен охватывала самая тяжкая мука – сомнение в своем отце. Он все знал, и, зная все, ничего не сказал ей; он жалел, и, жалея, не защитил; он страшился, и, устрашившись, спасал лишь себя. Неужели ее отец был трусом? Она вскочила с места и стала расхаживать по комнате. Нет, только не это – она не могла выдержать этой новой муки. Она запятнала свою любовь, ту, какой любят влюбленные – она не смела запятнать единственного, что ей оставалось, той любви, какой ребенок любит отца. Если погаснет этот свет, тьма сомкнется и поглотит ее, разрушит ее полностью. Человек не может жить одной тьмой, хоть один проблеск света нужен, чтобы спасти его – всего один проблеск света. Самое совершенное существо из всех – даже Он возопил о свете среди Своей тьмы – даже Он, самый совершенный из всех. И тогда, как будто отвечая на молитву, ту молитву, которую не произносили ее дрожащие губы, пришло воспоминание о терпеливой, защищающей спине, склоненной, как будто под чьей-то чужой ношей. Пришло воспоминание об ужасной, надрывающей душу боли: «Нет… только не это… я хочу… сказать… кое-что важное. Не надо лекарств… я знаю, я… умираю, Эванс». И снова героическое, мучительное усилие: «Анна… послушай… это про Стивен!» Стивен вдруг протянула руки к этому человеку, который, хоть и мертвый, оставался ее отцом.

Но даже в этот благословенный момент облегчения ее сердце снова ожесточилось от мысли об ее матери. Новая волна горечи затопила ее душу, так, что этот огонек чуть не погас; он светился едва-едва, как маленький фонарик на бакене, который раскачивает буря. Она села за стол, взяла ручку и бумагу и начала письмо:

«Мама, скоро я поеду за границу, но я не приеду попрощаться с тобой, потому что не хочу возвращаться в Мортон. Эти мои визиты всегда были болезненными, и теперь от этого начинает страдать моя работа – я не могу позволить это себе; я живу только своей работой, и поэтому собираюсь сохранить ее в будущем. Теперь не может стоять вопроса о сплетнях или скандале, ведь каждый знает, что я писатель, и я могу иметь повод для путешествий. Но, в любом случае, теперь мне мало дела до соседских сплетен. Почти три года я несла твое бремя – я пыталась быть терпеливой и понимающей. Я пыталась думать, что это бремя – справедливое наказание, может быть, за то, что я такая, как есть, что я – то создание, которое сотворили ты и мой отец; но теперь я не собираюсь нести его дальше. Если бы мой отец был жив, он проявил бы жалость, в то время как ты этого не делаешь, а ведь ты моя мать. В час моей беды ты совершенно отвергла меня; ты отшвырнула меня, как что-то грязное, чему больше не место в Мортоне. Ты оскорбила то, что было для меня естественным и священным. Я ушла, но больше я не вернусь – ни к тебе, ни в Мортон. Паддл будет со мной, потому что любит меня; если я спаслась, то спасла меня она, и, пока она желает разделять свой жребий со мной, я не буду ей мешать. Только одно еще; время от времени она будет посылать тебе наш адрес, но не надо писать мне, мама, я уезжаю, чтобы забыть, а твои письма будут только напоминать мне о Мортоне».

Она перечла написанное три раза, не нашла ничего, чтобы добавить, ни слова нежности и ни слова сожаления. Она чувствовала себя окоченевшей и невероятно одинокой, но она надписала адрес твердым почерком: «Леди Анне Гордон», – написала она, – «Мортон-Холл, рядом с Аптоном-на-Северне». А потом она расплакалась, закрывая глаза крупными загорелыми ладонями, потому что должна была это сделать, и ее душе не становилось легче от этих слез, потому что эти слезы, горячие и гневные, только опаляли ее. Так Анна Гордон была крещена огнем, ее дитя крестило ее огнем, чтобы они не могли спасти друг друга.

Глава тридцать первая

1

Джонатан Брокетт порекомендовал небольшой отель на улице Святого Рока, и, когда Стивен и Паддл прибыли туда июньским вечером, довольно усталые и удрученные, они обнаружили в своем номере яркие розы для Паддл и две коробки турецких сигарет на столике для Стивен. Брокетт, как они узнали, специально выписал все это из Лондона.

Не успели они пробыть в Париже и недели, как Джонатан Брокетт объявился самолично:

– Привет, дорогие мои, я пришел с вами повидаться. Все у вас в порядке? За вами приглядывают?

Он сел на единственный удобный стул и продолжал вести приятную беседу с Паддл. Очевидно, его квартира в Париже была покинута, и он пытался получить комнату в их отеле, но ему не удалось, так что он отправился в «Ле Мерис».

– Но я не собираюсь звать вас туда на обед, – сказал он им, – погода слишком хороша, мы отправимся в Версаль. Стивен, позвони и закажи свою машину, будь умницей! Между прочим, как там поживает Бертон? Он помнит, что надо держаться правой стороны и пропускать левую? – Его голос казался беспокойным. Стивен добродушно успокоила его, она знала, что в машине он склонен нервничать.

Они пообедали в отеле «Резервуар», Брокетт позаботился о том, чтобы заказать особые блюда. Официанты были ретивыми и очевидно знали его: «Oui, monsieur, tout de suite – a l'instant, monsieur! [23]23

Да, месье, сейчас же – сию же минуту, месье! (фр.)

[Закрыть]» Другие клиенты ждали, пока они обслуживали Брокетта, и Стивен видела, что это доставляло ему удовольствие. В продолжение всего обеда он говорил о Париже так горячо, как лишь влюбленный может говорить о своей любовнице.

– Стивен, я не собираюсь возвращаться целые годы. Я заставлю тебя обожать французскую столицу. Ты так ее полюбишь, что начнешь писать, как гений, рожденный на небесах. Нет ничего более вдохновляющего, чем любовь – вы с ней обязательно должны завести роман! – Он многозначительно поглядел на Стивен: – Ведь ты, вероятно, способна влюбиться?

Она пожала плечами, пропустив его вопрос мимо ушей, но подумала: «Он уже припал глазом к замочной скважине. Его любопытство иногда совсем как у ребенка», – ведь она увидела его расстроенное лицо.

– Ну что ж, если не хочешь мне говорить… – буркнул он.

– Не глупи! Здесь не о чем говорить, – улыбнулась Стивен. Но про себя она отметила, что надо быть осторожной. Любопытство Брокетта всегда бывало самым опасным, когда казалось совсем детским.

Он мгновенно все понял и отказался от личных вопросов. Без толку пытаться вынудить у нее признание, решил он, она чертовски умна и не собирается выдавать себя, особенно перед зоркой старой Паддл. Он послал за счетом, и, когда его доставили, перебирал пункт за пунктом, хмурясь.

– Maitre d'hôtel!

– Oui, monsieur [24]24

Метрдотель! – Да, месье? (фр.)

[Закрыть]?

– Вы допустили ошибку; был только один коньячный ликер – и вот еще ошибка, я заказывал две порции картофеля, а не три; Бога ради, надо бы вам быть повнимательнее! – когда Брокетт сердился, он всегда становился мелочным. – Исправьте сейчас же, это отвратительно! – грубо распорядился он. Стивен вздохнула, и, услышав ее, Брокетт взглянул на нее без стеснения: – Зачем же платить за то, что мы не заказывали?

После этого он внезапно снова пришел в хорошее настроение и оставил официанту очень щедрые чаевые.

2

Ничто не достигается труднее, чем мастерство идеального проводника. Для этого нужен подлинный артистизм, чтобы остро ощущать контрасты, и глаз, настроенный скорее на крупные эффекты, чем на детали, а прежде всего – воображение; и Брокетт, когда ему было это угодно, умел быть таким проводником.

Отмахнувшись от профессиональных гидов, он сам провел их по дворцовой части, и его ум вновь населял для Стивен это место, и она, казалось, видела танцоров, движущихся вслед за молодым Королем-Солнцем; слышала ритмы скрипок и мерный топот танцующих ног, отзывавшийся по всей Зеркальной Галерее; видела других таинственных танцоров, которые следовали друг за другом, шаг за шагом, в длинной череде зеркал. Но больше всего мастерства он проявил, воссоздавая перед ней образ несчастной королевы, пришедшей после них; как будто по какой-то причине эта несчастная женщина должна была тронуть Стивен чем-то личным. И правда, маленькие скромные комнаты, которые королева выбрала во всем этом обширном дворце, глубоко тронули Стивен – они казались такими одинокими, полными таких горьких мыслей и чувств, которые даже сейчас забылись лишь наполовину.

Брокетт показал на простой гарнитур на вешалке в маленьком салоне, потом взглянул на Стивен:

– Его подарила королеве мадам де Ламбаль, – тихо прошептал он.

Она кивнула, лишь смутно догадываясь, что он имеет в виду.

Наконец они последовали за ним в сады и стояли, глядя на Tapis Vert [25]25

Зеленый Ковер (фр.)

[Закрыть], что тянется на четверть мили зелени к прямой красивой линии воды.

Брокетт сказал, очень тихо, чтобы Паддл не слышала:

– Они вдвоем часто приходили сюда на закате. Иногда они на закате катались в лодке по каналу – представляешь себе, Стивен? Они часто чувствовали себя довольно несчастными, бедные; до смерти уставшими от ухищрений и притворства. Ты когда-нибудь уставала от всего этого? Ей-Богу, я – да!

Но она не отвечала, потому что теперь в значении его слов нельзя было ошибиться.

Под конец он сводил их в Temple d’Amour [26]26

Храм Любви (фр.)

[Закрыть], стоявший среди обширной тишины тех лет, что давно уже пролегли над мертвыми сердцами его влюбленых; и оттуда – в Хамо, деревню с фермой, построенную по капризу королевы; бестактный и глупый каприз бестактной и глупой, но любящей женщины, королевы, игравшей в крестьянку, когда ее угнетенные крестьяне голодали. Домики очень нуждались в ремонте; грустное это было место, Хамо, несмотря на птиц, что пели на деревьях, и на золотое сияние полуденного солнца.

По пути назад в Париж все они молчали. Паддл слишком устала, чтобы говорить, а Стивен была охвачена печалью – широкой и прекрасной печалью, что сходит на нас, когда мы смотрим на красоту, печалью, что отзывается в страдающем сердце Версаля. Брокетт был доволен, что сидит рядом со Стивен на жестком маленьком откидном сиденье автомобиля. Ему, возможно, было бы удобнее рядом с водителем, но вместо этого он предпочел сидеть напротив Стивен, и он тоже молчал, украдкой поглядывая на выражение ее лица в сгущающихся сумерках.

Покидая их, он сказал со своей холодной улыбкой:

– Завтра, пока вы не забыли Версаль, я хочу, чтобы вы побывали в Консьержери. Очень познавательно – причина и следствие.

В эту минуту Стивен он очень не нравился. И все равно, он расшевелил ее воображение.

3

За следующие недели Брокетт показал Стивен столько Парижа, сколько хотел ей показать, и главным образом это был туристический Париж. По более замысловатым местам он собирался провести ее позже, при условии, что его интерес сохранился бы. В настоящем, однако, он считал, что лучше ступать осторожно, подобно Агагу. Мысль об этой девушке начинала осаждать его до необычайной степени. Он, гордившийся своим мастерством вынюхивать чужие секреты, был совершенно разбит этой молодой женщиной, отступающей от нормы. В том, что она отступает от нормы, он совершенно не сомневался, но был очень заинтересован в том, чтобы разведать, как именно ее аномалия ударила по ней – он был практически уверен, что это ее тревожит. И она действительно ему понравилась. Он бывал бесцеремонным в своей вивисекции над мужчинами и женщинами; он бывал циничным, когда доходило дело до его удовольствий; он сам был инвертом, втайне ненавидевшим мир, который, как он знал, втайне ненавидел его; и все же по-своему он сочувствовал Стивен, и это удивляло его, потому что Джонатан Брокетт считал, что уже давно покончил с жалостью. Но жалость его была в лучшем случае скудной, она никогда не защищала и не оберегала ее; всегда отступая перед его новым капризом, и в данный момент его каприз был в том, чтобы удерживать ее в Париже.

Бессознательно Стивен играла ему на руку, хотя и не испытывала иллюзий на его счет. Он представлял собой желанное развлечение, которое помогало держать ее мысли подальше от Англии. И, поскольку под умелым руководством Брокетта в ней развилась нежность к этому прекрасному городу, иногда она чувствовала к Брокетту терпимость, почти благодарность, и благодарность к Парижу. И Паддл тоже была благодарна.

Потрясение от внезапного полного разрыва с Мортоном сказалось на преданной маленькой женщине в сером. Она вряд ли могла бы утешить Стивен, если бы девушка пришла к ней за утешением. Иногда она лежала без сна ночами, думая об ее стареющей и несчастной матери в огромном безмолвном доме, и к ней приходила жалость, давняя жалость, которая приходила когда-то к Анне – она жалела Стивен с тех пор, как помнила ее. Потом Паддл пыталась мыслить спокойно, сохранять в сердце храбрость, которая никогда ее не подводила, хранить крепкую веру в будущее Стивен… но теперь бывали дни, когда она чувствовала себя почти старой, когда она понимала, что действительно стареет. Когда Анна писала ей спокойное, дружеское письмо, но ни разу не упоминала о Стивен, она испытывала страх, да, страх перед этой женщиной, и иногда почти страх перед Стивен. Ведь никто не мог узнать из этих сдержанных писем, какие чувства были в сердцах тех, кто их писал; и никто не мог узнать по напряженному лицу Стивен, когда она узнавала почерк в письмах к Паддл, что было у нее на душе. Она отворачивалась, не спрашивая о Мортоне.

О да, Паддл чувствовала себя старой и действительно испуганной, и оба эти чувства она глубоко отвергала; будучи такой, какова она была – неукротимым бойцом – Паддл поднимала голову и заказывала тоник. Она пробиралась по лабиринтам Парижа рядом с неутомимыми Стивен и Брокеттом; через Люксембургскую галерею и Лувр; на Эйфелеву башню – слава небесам, на лифте; вниз, по улице Мира, вверх, на Монмартр – иногда на машине, но довольно часто и пешком, потому что Брокетт хотел, чтобы Стивен как следует изучила свой Париж – и нередко все это заканчивалось обильной пищей, которая никак не шла на пользу уставшей Паддл. В ресторанах люди глазели на Стивен и, хотя девушка притворялась, что не замечает, Паддл знала, что, несмотря на свое спокойствие, в душе Стивен возмущена, сконфужена и чувствует себя неловко. И Паддл – ведь она была уставшей – тоже чувствовала неловкость, когда замечала эти взгляды.

Иногда Паддл действительно сдавалась и отдыхала, несмотря на решительно поднятый подбородок и тоник. Когда она оставалась совсем одна в парижском отеле, то вдруг начинала тосковать по Англии – конечно, это было нелепо, и все же это было так: ее тянуло в Англию. В такие минуты ей не хватало каких-то смешных мелочей – булочек за пенни в доверском поезде; добрых румяных лиц английских носильщиков, пожилых, с маленькими щетинистыми баками; настоящих мягких кресел; яичницы с беконом; морского побережья в Брайтоне. Сидя в одиночестве, Паддл тосковала по всем этим смешным мелочам, они манили ее в Англию.

Однажды вечером ее усталый ум унесся далеко, к самым первым дням ее дружбы со Стивен. Казалось, это было целую жизнь назад – когда худенькая девочка четырнадцати лет, похожая на жеребенка, начинала формироваться в классной комнате Мортона. Она слышала свои слова: «Вы кое о чем забыли, Стивен; и, поскольку учебники не способны ходить, а вы на это способны, мне кажется, что вам следует их принести»; и еще: «Даже мой мозг не выдержит вашего полного недостатка методичности». Стивен было четырнадцать лет… это было двенадцать лет назад. За эти годы она, Паддл, очень устала, устала от поисков выхода, побега, счастья для Стивен. Казалось, они вдвоем вечно пробирались по бесконечной дороге без единого поворота; она, стареющая женщина, сама не познавшая полноты счастья; Стивен, еще молодая и пока еще смелая – но придет день, когда юность покинет ее, и смелость вместе с ней, из-за этого бесконечного трудного пути.

Она думала о Брокетте, Джонатане Брокетте, без сомнения, недостойном компаньоне для Стивен; он был весьма порочным и циничным, опасным, потому что был блестящим. Но она, Паддл, действительно была благодарна этому человеку; они были в таком бедственном положении, что она была благодарна Брокетту. Потом пришло воспоминание о другом мужчине, Мартине Холлэме… она питала такие надежды! Он был очень простым, честным и хорошим – Паддл чувствовала, что он был хорошим. Но для таких, как Стивен, такие мужчины, как Мартин Холлэм, существуют редко; они не могут быть ей друзьями, а она не может быть им любовницей. Тогда что остается? Джонатан Брокетт? Подобное к подобному? Нет, нет, нестерпимое чувство! Такая мысль была оскорблением для Стивен. Стивен была исполнена чести и храбрости; она была верной в дружбе и бескорыстной в любви; невыносимо думать, что ее единственными компаньонами будут мужчины и женщины, похожие на Джонатана Брокетта – и все же, в конце концов, что остается еще? Что? Одиночество, или еще хуже, куда хуже, глубокое унижение для души – жизнь среди вечных ухищрений, необходимость сдерживать свои слова, сдерживать поступки, лгать с помощью умолчаний, если не слов, быть в союзниках у мировой несправедливости, всегда поддерживать несправедливое молчание, чтобы приобретать и сохранять друзей, которых ты уважаешь, не имея на эту дружбу никакого права – ведь если они узнают, то они отвернутся, даже те друзья, которых ты уважаешь.

Паддл резко оборвала поток своих мыслей; все это не поможет Стивен. Пока что на сегодня хватает плохого. Она встала и пошла в свою спальню, умылась и пригладила волосы.

«Я уже на человека не похожа», – уныло подумала она, глядя на свое отражение в зеркале; и действительно, в эту минуту она выглядела старше на много лет.

4

До самой середины июля Брокетт не приводил Стивен к Валери Сеймур. Валери пока что была в отъезде, и даже теперь остановилась в Париже лишь проездом, по пути к своей вилле в Сан-Тропе.

Когда они подъехали к ее квартире на набережной Вольтера, Брокетт начал превозносить хозяйку дома, восхваляя ее остроумие и литературный талант. Она писала тонкие сатиры и очаровательные сцены греческих moeurs [27]27

нравов (фр.)

[Закрыть]. Последние были весьма откровенными, но и вся жизнь Валерии была весьма откровенной – она была, по словам Брокетта, кем-то вроде первопроходца, из тех, кто способен войти в историю. Большинство ее сочинений были написаны на французском, ведь, помимо прочего, Валери равным образом владела обоими языками; к тому же она была богата – американский дядюшка прозорливо оставил ей состояние; она была достаточно молода, чуть за тридцать, и, по словам Брокетта, красива. Она проводила свою жизнь в душевном спокойствии, потому что ее ничто не тревожило и мало что раздражало. Она была твердо убеждена, что в этот безобразный век следует изо всех сил стремиться к красоте. Но ее поведение Стивен может найти несколько вольным, она была libre penseuse [28]28

свободомыслящей (фр.)

[Закрыть], когда доходило до сердечных дел; ее романы могли бы наполнить три тома даже после проверки цензурой. Ее любили великие люди, о ней писали великие писатели, один из них, как говорили, даже умер, потому что она отказала ему, но Валери не привлекали мужчины – и все же, как Стивен увидит, если придет к ней на прием, у нее множество преданных друзей среди мужчин. В этом отношении она была почти уникальной, будучи тем, кем она была, потому что мужчины не отвергали ее. Но, конечно же, все интеллигентные люди понимали, что она особое существо, как поймет и Стивен, когда только ее встретит.

Брокетт продолжал болтать, и в его голосе появились те женственные нотки, которые Стивен всегда ненавидела и боялась:

– Ах, моя дорогая! – воскликнул он с высоким смешком. – Я так волнуюсь перед вашей встречей, чувствую, она может стать исторической. Что за радость! – и его мягкие белые руки не могли задержаться на месте, производя эти дурацкие жесты.

Она холодно смотрела на него, удивляясь, как она может выносить этого молодого человека и почему она вообще его терпит.

5

Первое, что поразило Стивен в квартире Валери – огромный и довольно великолепный беспорядок. Была в этой квартире какая-то блаженная небрежность, как будто ее хозяйка была слишком поглощена другими делами, чтобы следить за ее убранством. Ничего не лежало на своих местах, и многое лежало не на своих местах, и все это было покрыто легким слоем пыли – даже в просторной гостиной. Запах какого-то восточного благовония мешался с запахом тубероз, стоявших в кубке шестнадцатого века. На диване, истинно королевские размеры которого занимали большую часть затененного алькова, лежала коробка мятных конфет от Фуллера и лютня, но струны лютни были порваны.

Валери вышла с радушной улыбкой. Она не отличалась выдающейся красотой, но была пропорционально сложена, от чего казалась высокой. Она двигалась красиво, со спокойной бессознательной грацией, исходившей от этих совершенных пропорций. Ее лицо было улыбчивым, спокойным и мудрым; ее глаза были очень добрыми, очень голубыми, очень яркими. Она была одета вся в белое, и большая белая лисья шкура охватывала ее стройные красивые плечи. Кроме того, она обладала пышными светлыми волосами, которые так и норовили избавиться от шпилек; сразу было видно, что эти волосы отличаются непокорством и, как ее квартира, они были в великолепном беспорядке.

Она сказала:

– Я так рада наконец встретить вас, мисс Гордон, проходите же и садитесь. И, пожалуйста, курите, если захотите, – быстро добавила она, взглянув на красноречивые следы на пальцах Стивен.

Брокетт сказал:

– Определенно, это слишком прекрасно! Я чувствую, вы отлично подружитесь.

Стивен подумала: «Значит, вот она – Валери Сеймур».

Не успели они сесть, как Брокетт стал осаждать хозяйку дома личными вопросами. Настроение, до которого он дозрел в автомобиле, стало теперь исключительно настойчивым, так что он ерзал на стуле, нелепо жестикулируя:

– Дорогая, ты выглядишь абсолютно замечательно! Но скажи мне, что ты сделала с Полинской? Неужели утопила ее в голубом гроте на Капри? Очень надеюсь, моя дорогая, она была такая скучная и неопрятная! Ну, расскажи мне о Полинской. Как она вела себя, когда ты увезла ее на Капри? Она укусила кого-нибудь, прежде чем ты ее утопила? Я всегда пугался; ненавижу, когда меня кусают!

Валерии нахмурилась:

– По-моему, с ней все хорошо.

– Значит, ты ее утопила, дорогая! – пронзительно воскликнул Брокетт. Потом он взялся за весла и поплыл по течению сплетен о людях, о которых Стивен даже не слышала:

– Пат бросили – ты слышала об этом, дорогая? Как ты думаешь, она найдет утешение в кокаине или в чем-то подобном? Никогда не знаешь, что может случиться при таком эмоциональном темпераменте, правда? Арабелла уплыла на Лидо с Джейн Григг. На Григг недавно свалилась куча денег, так что, надеюсь, они будут безумно счастливы и глупы, пока это продлится – я имею в виду деньги… А слышала ты про Рэчел Моррис? Говорят… – он разливался, как весенний ручей, а Валери зевала и со скучающим видом давала односложные ответы.

А Стивен сидела рядом и молчаливо курила, мрачно думая: «Все это говорится из-за меня. Брокетт хочет, чтобы я видела – он знает, кто я есть, и хочет, чтобы Валери Сеймур это тоже знала – видимо, это сделает меня желанной гостьей».

Она не знала, чувствовать гнев или облегчение от того, что здесь, по крайней мере, не нужно притворяться.

Но через некоторое время в глазах Валери ей почудилось некое одобрение. Эти глаза изучили ее и втайне одобряли результат, как ей показалось. Ее охватывал медленный гнев. Валери Сеймур чувствовала это тайное одобрение не потому, что ее гостья была порядочным человеком, обладала волей к работе, дисциплинированным умом, тем, что когда-нибудь должно было стать талантом, но скорее потому, что она видела перед собой все внешние стигмы аномальности – поистине, раны Распятого – вот почему Валери сидела здесь и одобряла ее.