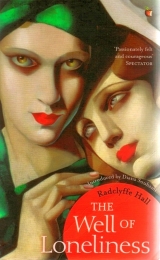

Текст книги "Колодец одиночества"

Автор книги: Маргарет Рэдклифф-Холл

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц)

4

В маленькой комнате, отделанной деревянными панелями, окна которой выходили в сад, Анджела, зевая, глядела в окно; потом она внезапно громко рассмеялась своим мыслям; а потом вдруг нахмурилась и сердито заговорила с Тони.

Она не могла выбросить Стивен из головы, и это раздражало ее, хотя и забавляло. Стивен была слишком крупная, чтобы терять дар речи и пугаться, занятное создание, не лишенное привлекательности. В своем роде – да, в своем роде – она была почти красивой; да нет, вполне красивой; у нее были прекрасные глаза и чудесные волосы. А ее тело было гибким, как у атлета, с узкими бедрами и широкими плечами: наверное, она действительно хорошо фехтовала. Анджеле не терпелось увидеть ее за фехтованием; надо было как-нибудь этого добиться.

Миссис Энтрим намекала на многое, говоря очень мало; но Анджела не нуждалась в ее намеках, теперь, когда она познакомилась со Стивен Гордон. И потому, что она была праздной, недовольной и скучающей, да и не слишком отягощенной добродетельностью, она позволяла своим мыслям задержаться на этой девушке сверх положенного, и эти мысли шли рука об руку с любопытством.

Тони вытянулся и заскулил, и Анджела поцеловала его, а потом села и написала довольно короткое письмо: «Приходите на обед послезавтра и посоветуйте мне что-нибудь относительно моего сада», – так начиналось это письмо. И заканчивалось – после одного-двух небрежных замечаний о садовых делах: «Тони просит вас: пожалуйста, приходите, Стивен!»

Глава восемнадцатая

1

Прекрасным вечером три недели спустя Стивен провела Анджелу по Мортону. Они только что выпили чаю с Анной и Паддл, и Анна была холодна и вежлива с подругой своей дочери, но Паддл была довольно обижена – она чувствовала глубокое недоверие к Анджеле Кросби. Но теперь Стивен могла показать Анджеле Мортон, и она делала это торжественно, как будто что-то священное было в том, что она впервые представляла ее своему дому, как будто сам Мортон должен был чувствовать, что визит этой маленькой женщины со светлыми волосами – до какой-то степени исторический момент. Они с большой торжественностью обошли дом – даже зашли в старый кабинет сэра Филипа.

Из дома они прошли в конюшни и, все еще торжественно, Стивен рассказала своей подруге о Рафтери. Анджела слушала, разыгрывая интерес, которого далеко не чувствовала – она побаивалась лошадей, но ей нравилось слушать довольно хриплый голос девушки, такой серьезный юный голос, он интриговал ее. Она была немало напугана, когда Рафтери обнюхал ее и фыркнул ноздрями, будто не одобрял ее, и она отшатнулась с коротким вскриком, так, что Стивен хлопнула его по лоснящейся серой лопатке:

– Прекрати, Рафтери, стой смирно!

И обиженный Рафтери ушел и захрустел овсом, чтобы выразить свои уязвленные чувства.

Они покинули его и бродили по садам, и довольно скоро бедный Рафтери был почти забыт, потому что сады пропахли мягким запахом ночных левкоев и других бледных цветов, которые слаще всего пахнут вечером, и Стивен думала, что Анджела Кросби напоминала такие цветы – она была очень душистой и бледной, поэтому Стивен мягко сказала ей:

– Кажется, ты в Мортоне как дома.

Анджела улыбнулась медленной вопросительной улыбкой:

– Ты так думаешь, Стивен?

И Стивен ответила:

– Да, потому что Мортон и я – одно целое, – и она вряд ли понимала, что предвещали ее слова, но Анджела поняла и быстро сказала:

– О, я нигде не буду как дома – ты забываешь, что я здесь чужая.

– Я знаю, что ты – это ты, – сказала Стивен.

Они шли в молчании, а свет менялся и сгущался, становясь еще более золотистым и все же более неуловимым. И птицы, которым нравился этот странный свет, просто пели, все вместе: «Мы счастливы, Стивен!»

И, повернувшись к Анджеле, Стивен ответила птицам:

– Я так счастлива, что ты здесь.

– Если это правда, то почему ты так стесняешься называть меня по имени?

– Анджела… – прошептала Стивен.

Тогда Анджела сказала:

– Прошло всего три недели с тех пор, как мы встретились – и как быстро мы подружились! Наверное, это было так задумано; я верю в предначертание, подобно мусульманам. Ты была так ужасно напугана в тот первый день, в Грэндже; чего ты так боялась?

Стивен медленно ответила:

– Я и сейчас боюсь… Я боюсь тебя.

– Но ты ведь сильнее, чем я…

– Да, поэтому я и боюсь, ты заставляешь меня чувствовать себя сильной – ты этого хочешь?

– Ну… возможно… ты такая необычная, Стивен.

– Правда?

– Конечно, разве ты не знаешь? Да ты совсем не похожа на других людей.

Стивен вздрогнула.

– И это тебе не нравится? – голос ее дрогнул.

– Я знаю, что ты – это ты, – с улыбкой передразнила ее Анджела, но протянула руку и взяла руку Стивен.

Что-то в этой странной, полнокровной, сильной руке глубоко тронуло ее, и она сжала пальцы.

– Господи, кто ты такая? – прошептала она.

– Я не знаю. Только подержи мою руку вот так – держи крепче… Мне нравится чувствовать твои пальцы.

– Стивен, это нелепо!

– Просто подержи меня за руку, мне нравится чувствовать твои пальцы.

– Стивен, мне больно, ты сомнешь мои кольца!

Теперь они были под деревьями у озера, их ноги мягко ступали по блестящему ковру листьев. Руку об руку они вступили в это царство глубокой тишины, и только их дыхание на мгновение тревожило ее, а потом она вновь смыкалась вокруг них.

– Посмотри, – сказала Стивен, показывая на лебедя по имени Питер, плывущего рядом с собственным белым отражением. – Смотри, – сказала она, – это и есть Мортон, воплощенная красота и покой, он плывет в спокойных, глубоких водах, как этот лебедь. И вся эта красота и покой – для тебя, потому что отныне ты – часть Мортона.

Анджела сказала:

– Я никогда не знала покоя, это не для меня. И я не думаю, что найду его здесь, Стивен.

С этими словами она выпустила руку девушки, слегка отстранившись от нее.

Но Стивен продолжала мягко говорить; она говорила, как во сне:

– Он такой милый, наш милый Мортон. Зимой эти озера замерзают, и лед на закате будет похож на слитки золота, когда мы с тобой будем стоять здесь зимними вечерами. А когда мы пойдем обратно, то услышим запах поленьев в камине, еще до того, как увидим их, и мы полюбим этот добрый запах, ведь это запах дома, и наш дом – Мортон, и мы счастливы, счастливы – мы наполнены довольством и покоем, нас заполняет покой этих мест…

– Стивен, не надо!

– Нас обеих заполняет старинный покой Мортона, потому что мы так глубоко любим друг друга – и потому, что мы совершенны, мы – совершенство, ты и я, не два отдельных человека, а одно целое. И наша любовь зажгла огромный маяк, несущий покой, чтобы нам никогда больше не бояться темноты – мы можем согреваться нашей любовью, мы можем лечь рядом, и мои руки обнимут тебя…

Она резко замолчала, и они глядели друг на друга.

– Ты понимаешь, что говоришь? – прошептала Анджела.

И Стивен ответила:

– Я знаю, что люблю тебя, а больше ничто в мире не имеет значения.

И, возможно, из-за этого колдовского вечера, наполненного духом странного, неземного приключения, влечения к необычайной, невыносимой сладости, Анджела придвинулась на шаг ближе к Стивен, потом еще на шаг, пока их руки снова не соприкоснулись. И все, что она представляла собой, все, чем она была и чем могла бы стать уже завтра, в это мгновение было охвачено одним страстным порывом, настоятельным желанием, и этим желанием была Стивен. Желание Стивен теперь было ее желанием, его сила была простой, слепой, она не понимала, как можно стремиться к покою.

Тогда Стивен заключила Анджелу в объятия и поцеловала ее в губы, так, как целуют влюбленные.

Глава девятнадцатая

1

За все долгие годы жизни, что последовали потом, принося с собой мечты и разочарования, радости и горести, победы и крушения, Стивен не могла забыть это лето, когда она была влюблена, так просто и так естественно, как диктовала ей природа.

Для нее не было ничего странного или нечестивого в той любви, которую она испытывала к Анджеле Кросби. Ей казалось это неизбежным, такой же частью ее существа, как дыхание; и все же эта любовь превосходила ее «я», и она поднимала глаза ввысь и вперед, к своей любви – ибо глаза молодых устремляются к звездам, а души молодых редко прикованы к земле.

Она любила глубоко, куда более глубоко, чем многие из тех, кто может без стеснения назвать себя влюбленными. Ведь это слишком тяжелая и печальная правда для того, чтобы ее рассказывать: те, кем природа пожертвовала ради своих целей – таинственных целей, что часто бывают сокровенными – иногда наделены огромной жаждой любить, как и безграничной способностью страдать, которой приходится идти рука об руку с их любовью.

Но на первых порах глаза Стивен были прикованы к звездам, и она видела только сияние их ореола. Ее физическая страсть к Анджеле Кросби пробудила странный отзыв в ее душе, и рядом с каждым жарким порывом, охватывавшим ее иногда, когда она сама о том не знала, шел порыв, не исходящий от тела; нечто прекрасное, бескорыстное, полное великой красоты и смелости – она с радостью отдала бы свое тело на муки, сложила бы голову, если нужно, ради этой женщины, которую она любила. И так ослеплена она была этими сияющими мечтами, которые звезды льют в глаза молодых влюбленных, что видела совершенство там, где его не было; видела выносливое терпение, что было лишь ее фантазией, и делала заключения о преданности, которая оставалась далеко за пределами всей натуры Анджелы.

Все, что отдавала ей Анджела, казалось даром любви; все, что она оставляла себе, казалось, она оставляла себе из чести: «Если бы только я была свободна, – всегда говорила она, – но я не могу обманывать Ральфа, ты же знаешь, Стивен, что не могу – он болен». Тогда Стивен чувствовала смущение и стыд перед лицом такого сострадания и честности.

Она готова была пресмыкаться в прахе, чувствуя себя недостойной: «Я дурная, прости меня; я неправа, совсем неправа – иногда я схожу с ума в последнее время – да, конечно, есть же Ральф».

Но мысль о Ральфе была невыносима, и она тянулась за рукой Анджелы. А потом чаще всего они приближались друг к другу и начинали целоваться, и Стивен терзали эти поцелуи, мучительные и такие бесплодные.

– Господи! – шептала она иногда. – Я хочу убраться отсюда.

На что Анджела отвечала слезами:

– Не оставляй меня, Стивен! Я так одинока… почему ты не можешь понять, что я всего лишь пытаюсь вести себя прилично с Ральфом?

И Стивен оставалась на час, на два часа, да и следующий день мог застать ее в Грэндже, ведь Анджела чувствовала себя такой одинокой.

А Анджела никак не могла просто отпустить девушку. Она сама иногда удивлялась – ведь она не была влюблена в Стивен и была достаточно уверена в этом, но самая странность этого притягивала ее. Стивен становилась для нее чем-то вроде сильного наркотика, лекарства от скуки. И потом, Анджела знала свою способность подчинять себе других; она умела играть с огнем и не обжигаться. Ей достаточно было поплакать подольше, чтобы Стивен прониклась жалостью и стала нежной с ней.

– Стивен, не делай мне больно – я всегда боюсь, когда ты такая… ты просто пугаешь меня, Стивен. Разве моя вина, что я вышла за Ральфа до того, как встретила тебя? Будь доброй ко мне, Стивен! – а затем следовали слезы, и Стивен приходилось обнимать ее, очень нежно, укачивая в своих руках, как ребенка.

Они пристрастились ездить на автомобиле к холмам и брать с собой Тони; он любил охотиться на кроликов – и пока он скакал там, не обнаруживая ничего живого, кроме травы, они сидели совсем рядом и наблюдали за ним. Стивен знала много мест, где могли вот так, не стесняясь, сидеть влюбленные среди этих милосердных холмов. Иногда она теряла дар речи, когда они сидели там, и если Анджела легко целовала ее в щеку, она не отвечала, даже не оглядывалась, только продолжала смотреть на Тони. Но в другие моменты она чувствовала странное воодушевление, и, обращаясь к женщине, склонившей голову на ее плечо, однажды она вдруг сказала:

– Здесь, наверху, ничто не имеет значения. Мы с тобой такие маленькие, меньше Тони, а наша любовь – лишь капля в каком-то огромном море любви. Это все-таки утешает, не правда ли, любовь моя?

Но Анджела покачала головой:

– Нет, моя Стивен; я не люблю огромных морей, я вся принадлежу земле, – и потом: – Поцелуй меня, Стивен.

И Стивен целовала ее, много раз, ведь горячая молодая кровь быстро закипает, а таинственное море превращалось в губы Анджелы, которые так охотно дарили и принимали поцелуи.

Но, когда они вернулись в Грэндж тем вечером, там был Ральф – он слонялся по гостиной. Он сказал:

– Хорошо провели день вдвоем? Что, Стивен, ты катала Анджелу по холмам?

Он стал называть ее Стивен, но сейчас его голос казался грубым от подозрения, и его подслеповатые глаза пронзительно глядели на Анджелу, так что ради нее Стивен должна была лгать, и лгать как следует, и не в первый раз.

– Да, спасибо, – спокойно солгала она, – мы ездили в Тьюксбери и еще раз взглянули на аббатство. В городе мы остановились на чай. Извини, что задержались – карбюратор расчихался, а я не смогла его сразу починить, моя машина нуждается в хорошем ремонте.

Ложь, всегда ложь! Она становилась искусной в бойкой лжи, которая успокаивала Ральфа, или, по крайней мере, не давала ему больше ничего сказать, хотя он был озадачен и явно недоволен. Ее внезапно охватило что-то вроде ужаса, она почувствовала физическое отвращение к тому, что делала сейчас. У нее закружилась голова, и она схватилась за ручку двери – в эту минуту она вспомнила отца.

2

Два дня спустя, когда они сидели вдвоем в саду Мортона, Стивен резко повернулась к Анджеле:

– Я не могу так больше, это низко, это подло, это пятнает нас обеих, разве ты не видишь?

Анджела была ошеломлена:

– О чем это ты?

– Ты и я – и Ральф. Говорю тебе, это подло – я хочу, чтобы ты оставила его и уехала со мной.

– Ты сошла с ума?

– Нет, я в своем уме. Это единственное, что будет порядочным и чистым; мы можем уехать, куда тебе будет угодно, в Париж, в Египет или назад в Штаты. Ради тебя я готова покинуть свой дом. Ты слышишь, я готова покинуть даже Мортон! Но я не могу больше лгать о тебе Ральфу, я хочу, чтобы он знал, насколько я тебя обожаю – я хочу, чтобы целый мир знал, как я тебя обожаю. Ральф не знает даже азов любви, он придирчивый, узколобый, какая-то шавка, а не человек, но есть то, на что имеет право даже он – право знать правду. Я сыта по горло этой ложью – я скажу ему правду, и ты тоже, Анджела; а потом мы скажем ему, что уходим, и будем открыто жить вместе, ты и я. Это наш долг перед самими собой и перед нашей любовью.

Анджела глядела на нее, побелев от ужаса.

– Ты сошла с ума, – медленно проговорила она, – ты просто бредишь. Что ему сказать? Разве я позволила тебе стать моей любовницей? Ты знаешь, что я всегда была верна Ральфу; ты прекрасно знаешь, что ему нечего рассказывать, кроме нескольких поцелуев, которые скорее под стать школьницам. Что я могу поделать, если ты – это то, что ты есть? О, нет, дорогая моя, ничего ты Ральфу не скажешь. Ты ведь не собираешься ввергнуть меня в ад лишь для того, чтобы ублажить свою гордость и заявить перед Ральфом, что ты была моей любовницей. Если ты хочешь покинуть свой дом, то я своим домом жертвовать не собираюсь – пожалуйста, пойми это. Ральф – не бог весть что, но это лучше, чем ничего, и пока что я держала его в руках без особых трудностей. Самое лучшее – пустить его по ложному следу, это отвлекает его и действует как по волшебству. Он побежит по любому следу, по которому я его направлю – предоставь его мне, я-то знаю собственного муженька лучше, чем ты, Стивен, и я не допущу, чтобы ты вмешивалась в мои семейные дела. – Она была ужасно напугана, слишком напугана, чтобы выбирать слова и следить за их воздействием на Стивен, чтобы обращать внимание на что-либо, кроме Анджелы Кросби, оказавшейся сейчас в ужасной и близкой опасности. И вот она повторила, еще громче: – Я не допущу, чтобы ты вмешивалась в мои семейные дела!

Тогда Стивен обернулась к ней, бледная, охваченная страстью.

– Ты… ты… – заикаясь, проговорила она, – ты неописуемо жестока. Ты знаешь, как заставить меня страдать, ведь я так люблю тебя; и, поскольку тебе нравится, как я тебя люблю, ты день за днем тянешь любовь из меня. Разве ты не понимаешь: я люблю тебя так, что могла бы покинуть Мортон? Я бы от всего отказалась, отказалась бы от целого мира. Анджела, послушай, я всегда буду заботиться о тебе. Анджела, я богата, я всегда буду о тебе заботиться. Почему ты не доверишься мне? Ответь мне – почему? Ты думаешь, что мне нельзя довериться?

Она говорила, охваченная безумием, едва понимая, что говорит; она знала лишь, что ей нужна эта женщина, так нужна, что, будь она достойной или недостойной, сейчас имеет значение только Анджела. И вот она стояла, такая высокая, такая сильная, но несколько нелепая в своей жалкой страсти, и, глядя на нее, Анджела содрогалась – в ней было что-то ужасное. Проявились все тяжелые черты в ее лице – твердая линия подбородка, квадратный массивный лоб, брови, слишком широкие и длинные, чтобы быть красивыми; она напоминала собой нечто примитивное, порожденное бурным веком перемен.

– Анджела, уедем далеко – куда угодно, только уедем с тобой поскорее… хоть завтра.

Тогда Анджела как следует собралась с мыслями, и она сказала лишь одну фразу:

– Ты могла бы жениться на мне, Стивен?

Она не смотрела на девушку, когда сказала это – она не могла поднять глаза, возможно, в эту минуту она за всю свою жизнь ближе всего подошла к состраданию. Последовала долгая, почти неподвижная пауза, пока Анджела ждала, отвернув взгляд. С ветки упал лист, и она слышала слабый звук его мягкого падения, слышала хруст ветки, с которой упал этот лист, когда ветерок пробежал по саду.

Потом тишину оборвал тихий, бесцветный голос, который прозвучал для нее незнакомым:

– Нет, – сказал этот голос, очень медленно, – нет, я не могла бы жениться на тебе, Анджела.

И когда Анджела наконец набралась смелости поднять глаза, она обнаружила, что сидит одна.

Глава двадцатая

1

Три недели они держались на расстоянии, не писали друг другу и не делали никаких попыток встретиться. Благоразумие Анджелы запрещало ей писать: «что написано пером – не вырубишь топором», как гласит мудрая пословица, и ей следовало внять, особенно когда речь шла о такой горячке, как Стивен. Стивен порядком напугала Анджелу, она осознала, насколько осторожнее надо ей быть; и все же, размышляя над этой невероятной сценой, она находила это воспоминание довольно волнующим. Лишенная своего лекарства от скуки, Анджела смотрела на Ральфа недружелюбно; а он, несчастный, нелепый, раздражительный, со своими смутными подозрениями и хроническим несварением, мало что делал, чтобы развлечь свою жену – его дни, как и изрядная часть его ночей, проходили в ворчании.

Он ворчал из-за Тони, который, как нарочно, решил, что в его саду завелось множество кротов: «Если ты не можешь держать эту чертову собаку в повиновении, ее здесь не будет. Я не собираюсь терпеть, чтобы он рылся вокруг моих роз!» Затем следовал долгий перечень проступков Тони, с того времени, как он впервые оставил лужу на полу. Он ворчал из-за большой популяции тли, горюя над тем, что у них есть органы размножения: «Природа – дура! Подумать только, размножать этих паразитов!» И тогда он бывал довольно грубым, когда останавливался на вопросе о частых совокуплениях тлей. Но больше всего он ворчал из-за Стивен, потому что это, как он понял, раздражало его жену: «Как там твоя ненормальная? Я не видел ее в последнее время; что, поссорились? Чертовски здорово, если это так. Она омерзительна; никогда не видел подобной девицы; расхаживает тут в своих бриджах. И почему она не может ездить верхом, как обычная женщина? Господи, это любого мужчину выведет из себя; таких в колыбели надо душить, я бы учредил для этого какие-нибудь службы!»

А бывало, его мысли принимали другое направление, и он жаловался, что в последнее время им пренебрегают: «Черт возьми, ты все время опаздываешь на обед, катаясь с этой девицей – тебя не волнует, что будет со мной. Вот вся твоя забота о моем пищеварении! Мне остается обходиться той едой, что поплоше, хоть коровьими шкурами, хоть кирпичами. Так вот, знаешь что? Это не то, за что я платил; заруби себе на носу! Я плачу за то, чтобы хорошая еда подавалась вовремя; слышишь ты меня, вовремя! И я вправе ожидать, что моя жена будет на своем законном месте, за моим столом, чтобы проследить за тем, как приготовлен омлет. Да что с тобой случилось? Ты даже не даешь себе труда приготовить мне омлет! Когда мы только поженились, ты всегда сама готовила мне омлеты. Я не собираюсь есть это желтое месиво с парой листьев петрушки – оно похоже на собачью блевотину, такая мерзость! И я не собираюсь больше об этом говорить – в следующий раз, когда это случится, эта кухарка у меня вылетит вон. Черт побери, мне кажется, ты была рада моей помощи, когда я подобрал тебя полуголодной в Нью-Йорке – а теперь ты все время носишься с этой девицей. Все это чертово животное – это он виноват, что ты ее встретила!» Он пинком отшвыривал перепуганного Тони, который в последнее время стал для него чем-то вроде представителя Стивен.

Но хуже всего бывало, когда Ральф начинал плакать, потому что, как он говорил, его жена больше его не любила, и потому что, как он говорил не всегда, у него болел живот от мучительного хронического несварения. Однажды ему пришлось сделать слабую попытку добиться любви сквозь слезы: «Анджела, иди сюда… обними меня… сядь, посиди у меня на коленях, как раньше, – его мокрые глаза выглядели жалкими, но довольно алчными, – обними меня, как будто я тебе не безразличен…» Он всегда был настойчивее всего, когда ничего не мог поделать.

Этой ночью он появился в своей лучшей шелковой пижаме розового цвета, от которой его лицо казалось желтоватым. Он забрался в постель с тем хитрым выражением на лице, которое Анджела ненавидела – оно было таким порнографическим. «Ну что, старушка, не забыла, что у тебя в доме есть мужчина? Точно не забыла?» После чего последовали одно-два дряблых объятия и много мужской похвальбы; и Анджела, вздыхая, пока она лежала и сносила все это, довольно неожиданно подумала о Стивен.

2

Беспокойно меряя шагами спальню, Стивен думала об Анджеле Кросби. Ее преследовали и терзали слова Анджелы, тогда, в саду: «Ты могла бы жениться на мне, Стивен?» – и другие беспощадные слова: «Что я могу поделать, если ты – это то, что ты есть?»

Она думала в каком-то отчаянии: «Что же я такое, Господи Боже? Что-нибудь омерзительное?» И эта мысль наполняла ее глубокой тоской, потому что она любила сильно, и ее любовь казалась ей священной. Она не могла терпеть, чтобы грязь этих слов приблизилась к ее любви. И вот, ночь за ночью, она ходила взад-вперед, билась над этим глухим вопросом, билась душой в стену – неприступную стену непонимания: «Почему я такая, как я есть – и что я есть?» Ее разум отскакивал от этой стены, а ее дух тем временем ослабевал. Огромная тьма, казалось, сошла на ее душу – и не было света, чтобы осветить эту тьму.

Она думала о Мартине, потому что, конечно же, сейчас она любила так, как любил он – все это казалось похожим на безумие. Она думала о своем отце, о его успокаивающих словах: «Не глупи, никакая ты не странная». О, должно быть, он плачевно ошибался – он умер, все еще плачевно ошибаясь. Она снова думала о своем своеобразном детстве, перебирая каждую подробность, пытаясь вспомнить все. Но через некоторое время ее мысли снова рвались вперед, в горестное настоящее. С ужасом она осознавала, насколько приход любви затмил ее зрение; она глядела на ее сияющий ореол так долго, что лишь теперь начинала видеть ее черную тень. Тогда приходило самое острое страдание, самое глубокое, последнее унижение.

Защита… она никогда не сможет предложить свою защиту тому созданию, которое она любит. «Ты могла бы жениться на мне, Стивен?» Ее любовь не могла ни защитить, ни оградить, ни почтить; ее руки были пусты. Она, с радостью отдавшая бы свою жизнь, должна была вступать в любовь с пустыми руками, как нищая. Она могла лишь унизить то, что жаждала вознести, измарать то, что жаждала сохранить чистым и незапятнанным.

Ночь постепенно переходила в рассвет; и заря светила во все открытые окна, принося с собой нестерпимое пение птиц: «Стивен, посмотри на нас, посмотри на нас, мы счастливы!» Вдали слышался резкий крик, дикий, резкий крик лебедей на озерах – лебедь по имени Питер защищал свою подругу от какого-то непрошеного гостя. От труб уютного коттеджа Вильямса поднимался дымок, очень темный – первый утренний дымок, который означал дом, и в этом доме – два человека, которых все уважают за их честную жизнь. Двое, что имели право любить друг друга в юности и не были разделены старостью. Двое, что были бедны, и все же удел их был завидным, без изъяна, без стыда перед себе подобными. Они могли гордо и без страха смотреть в лицо миру, и им не нужно было страшиться его проклятий.

Стивен бросалась на кровать, изнуренная своим горьким ночным бдением.

3

Был человек, который прошел каждый шаг этого пути вместе со Стивен в эти злополучные недели, и это была преданная и заботливая Паддл, которая могла бы дать много мудрых советов, если бы только Стивен доверилась ей. Но Стивен скрывала свою беду в своем сердце – ради Анджелы Кросби.

Паддл, все острее предчувствуя беду, теперь не отставала от девушки ни на шаг, получая в ответ за свои заботы довольно мало, ведь Стивен отвергала это наблюдение: «Неужели ты не можешь меня оставить в покое? Нет, конечно же, я не больна!» – говорила она, поддаваясь вспышке гнева.

Но Паддл угадывала, что дух ее болен, и угадывала причину этого, и редко оставляла ее одну. Что-то в глазах Стивен ее пугало; недоверчивое, вопросительное, уязвленное выражение, как будто она пыталась понять, почему ее так больно ранили. Снова и снова Паддл проклинала свою глупость, когда она открыто показала свою неприязнь к Анджеле Кросби; в результате Стивен теперь никогда не обсуждала ее, никогда не упоминала ее имени, а если Паддл делала неуклюжие попытки вытащить его на свет, то Стивен меняла тему разговора. И теперь как никогда Паддл испытывала отвращение и презрение к тому заговору молчания, который мешал ей говорить открыто. Заговор молчания посылал эту девушку, безо всякой защиты, прямо в руки этой женщины. Пустой, неглубокой женщины, ищущей развлечений, которой вовсе не было дела до Стивен.

Временами Паддл чувствовала почти отчаяние, и однажды вечером она набралась решимости. Она пойдет к девушке и скажет: «Я знаю. Я все знаю об этом, ты можешь доверять мне, Стивен». И тогда она даст ей совет, попытается внушить ей смелость: «Ты – не противоестественная, не омерзительная, не сумасшедшая; ты в той же мере часть того, что люди называют природой, как и все остальное; просто тебя еще не объяснили – у тебя нет своей ниши в мироздании. Но придет день, когда это случится, а пока не отворачивайся от себя, но взгляни себе в лицо спокойно и храбро. Будь смелой; делай все, что в твоих силах, со своей ношей. Но прежде всего – сохраняй свою честь. Храни свою честь ради тех, кто несет такую же ношу. Ради них покажи миру, что такие люди, как ты, могут быть такими же бескорыстными и прекрасными, как остальное человечество. Пусть твоя жизнь станет этому доказательством – это будет великий труд всей твоей жизни, Стивен».

Но эта решимость угасла из-за Анны, которая наверняка присоединилась бы к заговору молчания. Она никогда не простила бы таких бесстрашных и прямых слов. Если бы она узнала об этом, то вышвырнула бы Паддл с вещами из дома, и тогда Стивен осталась бы одна. Нет, она не смела говорить начистоту, из-за девушки, ради которой прежде всего должна была сейчас развязать язык. Но если когда-нибудь придет день, если сама Стивен сочтет нужным довериться своему другу, тогда Паддл возьмет быка за рога: «Стивен, я все знаю. Ты можешь доверять мне, Стивен». Если только этот день не задержится слишком долго…

Ведь никто не знал лучше, чем эта маленькая серая женщина, тех мучений духа, что терпит чувствительная, высокоорганизованная натура, когда в первый раз лицом к лицу встает со своим бедствием. Никто не знал лучше нее об ужасных нервах инверта, всегда настороженных, слишком тонких, отзывчивость которых равна лишь напряжению, вызывающему в них отзыв. Все это было Паддл хорошо знакомо – вот почему она глубоко тревожилась за Стивен.

Но все, что она могла поделать, по крайней мере, в настоящее время, были разве что мягкость и терпение:

– Выпей какао, Стивен, я сама его приготовила, – и еще, с улыбкой: – Я положила четыре куска сахару!

Тогда Стивен испытывала раскаяние:

– Паддл, я дурная… ты всегда так добра ко мне.

– Вздор! Я же знаю, что ты любишь сладкое какао, вот поэтому и положила четыре куска сахару. Пойдем-ка с тобой на долгую прогулку – пойдем, дорогая? Мне уже целые недели не хватало по-настоящему долгой прогулки.

Ложь, такая добрая и самоотверженная ложь! Паддл терпеть не могла долгих прогулок, особенно со Стивен, которая шагала, будто в семимильных сапогах, и для которой прогулка по сельской местности проходила своими путями, через канавы и изгороди – о да, очень добрая и самоотверженная ложь! Ведь Паддл уже была не так молода, как когда-то; иногда ее беспокоили ноги, и иногда в колене отдавалась резкая боль, в которой она проницательно подозревала ревматизм. Однако она должна была держаться рядом со Стивен, из-за того страха, что сжимал ей сердце – страха перед этим вопрошающим, уязвленным выражением, которое теперь не покидало глаза девушки ни на минуту. Так что Паддл доставала свои самые практичные ботинки, самые тяжелые и предположительно непромокаемые, и храбро ковыляла рядом со своей подопечной, которая не всегда замечала, что она идет рядом.

Что во всем этом действительно удивляло Паддл – это явная слепота Анны. Казалось, Анна не замечала в Стивен никакой перемены, не чувствовала беспокойства за нее. Как обычно, они обе были серьезно-вежливы друг с другом, и, как обычно, не вмешивались в дела друг друга. И все же Паддл казалось невероятным, что собственная мать девушки ничего еще не заметила. Но так оно и было, потому что Анна постепенно становилась более молчаливой и рассеянной. Она позволяла волнам жизни мягко нести ее к той гавани, где обитали все ее мысли. И эта ее слепота сильно тревожила Паддл, так, что гнев часто уступал место жалости.

Она думала иногда: «Помоги ей Господь, бедная женщина; она ничего не знает – почему он не рассказал ей? Это было жестоко!» – а потом думала: «Да, но помоги Господь Стивен, если придет день, когда ее мать все узнает – что станется со Стивен?»