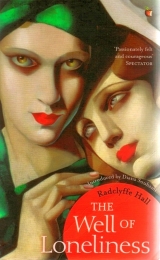

Текст книги "Колодец одиночества"

Автор книги: Маргарет Рэдклифф-Холл

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц)

Глава десятая

1

Пришло Рождество, и вместе с ним – восемнадцатый день рождения девушки, но тени, которые сгущались вокруг ее дома, не стали меньше; и Стивен не могла, пробираясь ощупью среди этих теней, найти путь, чтобы выйти к свету. Все старались быть бодрыми и счастливыми, как бывают даже самые печальные люди на Рождество, а садовники приносили огромные охапки падуба, которыми украшались портреты Гордонов – пышные ветки падуба с красными ягодами, которые росли на холмах, год за годом их присылали в Мортон. Гордоны неулыбчиво и бестрепетно глядели из своих рамок, как будто размышляя о Стивен.

В гостиной стояла елка, как в ее детстве, ведь сэр Филип любил старинный немецкий обычай, который настаивает, чтобы даже пожилые люди стали как дети и поиграли с Богом на Его дне рождения. На верхушке дерева висел маленький восковой Христос-младенец в ночной рубашке с блестками и с золотыми и голубыми бантиками; и этот восковой Христос-младенец склонялся чуть вниз и набок, потому что, хотя и маленький, он был довольно тяжелым – или потому, как думала Стивен, когда сама была маленькой, что он пытается найти Свои подарки.

Утром все они отправились в сельскую церковь, и церковь пахла прохладой и свежей зеленью – лавром, падубом, ароматными сосновыми ветками, которые увивали дубовую кафедру и обрамляли алтарь; и тревожный орел, который нес Писание на своих крыльях, тоже выглядел довольно праздничным. В ней витал аромат Англии, в этой маленькой церквушке, с ее певчими в свежевыстиранных нарядах, румяными, как яблоки; с молодым священником из Оксфорда, который летом играл в крикет во славу Бога и графства; с опрятной конгрегацией соседских землевладельцев, которая недавно приобрела отличный орган, так что теперь они могли слушать вступительные аккорды гимнов с самодовольством, но и с неким другим чувством, более близким к раю, благодаря этим милым старинным рождественским песням. Хор возвышал свои бесполые, безмятежные голоса: «Когда пастухи охраняли стада», – пел хор; и нежное меццо-сопрано Анны таяло, мешаясь с густым басом ее мужа и сопрано Паддл. Тогда Стивен пела тоже, от чистой радости пения, хотя ее голос был в лучшем случае хрипловатым: «Когда пастухи охраняли стада в ночи», – пела Стивен, почему-то думая о Рафтери.

После церкви – вошедшие в обычай поздравления: «Счастливого Рождества!» «Счастливого Рождества!» «И вам того же, много раз!» Затем – домой, в Мортон, и в полдень изобильный обед – индейка, плум-пудинг с хрустящим коньячным кремом и сладкие пирожки, от которых Паддл неизменно страдала несварением. Потом – десерт со всевозможными сладкими фруктами из коробок, засахаренными фруктами, от которых руки становились липкими, а также с фруктами из теплиц Мортона; и с возникавшими откуда-то – никто не мог даже вспомнить, откуда – изящными, миниатюрными райскими яблочками, которые можно съесть в два укуса, если поспешить.

Длинный день проходил в ожидании темноты, когда Анна зажигала свечи на елке; и слуг не тревожили никакими звонками до той минуты, когда они все выстраивались в ожидании подарков, сложенных высокой кучей под елкой, на которой Анна зажигала маленькие свечи. Вот и закат – так задернем шторы, ведь уже темно, и кто-нибудь должен пойти и принести Анне свечку, а она должна приглядеть за восковым Христом-младенцем, ведь Он любит много света, даже если может растаять из-за него.

– Стивен, заберись, пожалуйста, наверх и привяжи Христа-младенца покрепче. Его ножка совсем рядом с этой свечой!

Потом Анна устраивала длинные зажженные свечи на одной ветке, потом на другой, очень медленно и торжественно, как будто производя некий ритуал, как будто она была священницей, совершавшей службу – Анна, очень стройная и высокая в своем платье, мягкие складки которого обтекали ее руки и ноги, укладываясь вокруг лодыжек.

– Филипп, прозвони, пожалуйста, три раза. Кажется, все зажглись – нет, подожди – ну вот, я забыла эту свечу наверху. Стивен, начинай разбирать подарки, пожалуйста, милая, твой отец сейчас уже позвонит слугам. Паддл, а вы не могли бы подвинуть сюда стол, он может мне понадобиться – нет, не этот, тот, который у окна…

Приглушенный звук голосов, сдавленный смешок. Слуги, выстроенные в шеренгу у двери, обитой зеленым сукном, и только дворецкого и лакеев Стивен знает в лицо, большинство остальных – незнакомцы. Миссис Вильсон, кухарка, в черном шелковом платье с черной отделкой, судомойка в кашемировом платье цвета электрик, одна горничная в сиреневом, другая в зеленом, а самая старшая – в темно-терракотовом, и камеристка Анны в бывшем платье Анны. А потом – мужчины со двора, из садов и конюшен, с непокрытой головой, тогда как обычно они ходят в шапках – старый Вильямс в тугих брюках вместо своих бриджей, у него проявляется все более широкая плешь; старый Вильямс, ступающий неловко, потому что в новом костюме он чувствует себя как в картонной коробке, и потому что его белый воротничок – слишком высокий, и потому что его жесткий черный галстук-бант может покоситься. Конюхи и мальчики, все удивительно блестящие, от аккуратно прилизанных голов до отполированных носов ботинок – мальчики, очень неловкие, с короткими рукавами и грубыми руками, слегка шмыгают носом из-за того, что пытаются этого не делать. И садовники под предводительством серьезного мистера Хопкинса, который по воскресеньям надевает черное и проводит службу в церкви, и знание обо всех прегрешениях, что достаются в наследство всякой плоти, придает его лицу терпеливое, измученное выражение. Мужчины, пахнущие землей, несмотря на усердное мытье; мужчины, чьи шеи и руки изборождены вдоль и поперек сетью маленьких, забитых землей морщин – мужчины, чьи спины рано согнулись от ухода за землей. Вот они стоят позади серьезного мистера Хопкинса, обратив взгляды к большой освещенной елке, как никогда не смотрят на цветы, растущие благодаря их трудам. Нет, они просто стоят и любуются на дерево, будто оно, с его свечами, Христом-младенцем и всем остальным – какое-то экзотическое растение в оранжерее Кью.

Потом Анна называет каждого из слуг по имени, и каждому отдает подарок на Рождество; и они благодарят ее, благодарят Стивен и благодарят сэра Филипа; и сэр Филип благодарит их за верную службу, как было добрым обычаем в Мортоне с таких давних пор, о каких и сам сэр Филип не может вспомнить. Так прошел и этот день, в согласии с традицией, и ни один, от высших до низших, не был забыт; и Анна не забыла своих подарков для деревни – теплые шали, мешки угля, микстура от кашля и сладости. Сэр Филип послал викарию чек, который даст ему возможность еще долго носить форму крикетиста; а Стивен отнесла морковку Рафтери и два куска сахару толстеющему, стареющему Коллинсу, который уже почти окривел на один глаз и кусал ее руку вместо сахара. А Паддл наконец написала сестре, жившей в Корнуэлле, которую она игнорировала, за исключением таких случаев, как Рождество, что пробуждают память, и каким-то образом мы о многом вспоминаем. А слуги пировали досыта, и лошади отдыхали в своих конюшнях, пропахших сеном; и у чаек, залетевших на поля далеко от воды, в свою очередь, был пир из более скромных созданий – червяков, личинок и тому подобной мелюзги, которую очень уважают птицы и ненавидят фермеры.

Ночь спускалась на дом, и из темноты слышались взволнованные молодые голоса деревенских школьников: «Рождество, Рождество», – выводили эти голоса, подслащенные сладостями от хозяйки Мортона. Сэр Филип шевелил поленья в камине, так, что вспыхивало пламя, и Анна, утопая в глубоком кресле, наблюдала за ними. Ее пальцы, уставшие от долгих трудов, лежали на ручках кресла у огня, и огонь отражался в ее кольцах, играя белыми отблесками на ее бриллиантах. Тогда сэр Филип стоял и глядел на жену, пока та созерцала огонь, как будто не замечала его; но Стивен, наблюдая в тишине из своего угла, казалось, что она видит темную тень, которая прокрадывалась между ними – хорошо, что ее зрение было сейчас притуплено, иначе она, конечно же, узнала бы эту тень.

2

В канун нового года миссис Энтрим устраивала танцы, чтобы, как она говорила, повеселить Вайолет, которая была все еще слишком молода, чтобы посещать балы охотничьего клуба, но очень любила веселье, особенно танцы. Вайолет была теперь пухленькой, живой и юной, и недавно настояла на том, чтобы сделать себе высокую прическу. Ей нравились мужчины, которым, в свою очередь, нравилась она, потому что в таких делах подобное тянется к подобному, а в Вайолет был, что называется, огонек, то есть сексуальная притягательность. Роджер приехал домой на Рождество из Сэндхерста, так что был здесь и помогал матери. Теперь ему было около двадцати, он был красивым юнцом с крошечными усиками, которые то и дело нерешительно пощипывал. Он приобрел вольные замашки светского мужчины, уже перешагнувшего за свой девятнадцатый год. Он надеялся довольно скоро вступить в полк, что подпитывало его самодовольство.

Если бы миссис Энтрим могла не замечать существования Стивен, она почти наверняка так бы и делала. Ей не нравилась эта девушка, никогда не нравилась; то, что она звала в Стивен «странностью», вызывало у нее подозрения – она никогда ясно не понимала своих подозрений, но чувствовала, что это должно быть нечто из ряда вон выходящее: «Молодая девушка в ее возрасте ездит верхом в мужском седле! Я называю это неосмотрительностью», – заявляла миссис Энтрим.

Можно с уверенностью сказать, что Стивен в восемнадцать лет далеко не переросла свою неприязнь к Энтримам; она знала, что нравится только одному из их семейства, и это был маленький полковник, затюканный женой. Она нравилась ему, потому что, будучи сам прекрасным наездником, он восхищался ее мастерством и смелостью на охоте. «Жаль, конечно, что она такая высокая, – ворчал он, – но она разбирается в лошадях и держится в седле как влитая. А мои дети все равно что в Маргейте росли, им только и ездить, что на пляжных осликах!»

Но полковник Энтрим на танцах не считался; да и вообще в его доме с ним считались очень редко. Стивен приходилось выносить миссис Энтрим и Вайолет – а теперь и Роджер приехал из Сэндхерста. Их враждебность никогда не умирала, возможно, потому, что была слишком фундаментальной. Теперь они прикрывали ее хорошими манерами, но в душе оба все еще враждовали и знали это. Нет, Стивен не хотелось идти на эти танцы, хотя она пошла, чтобы доставить удовольствие своей матери. Нервная, смущенная и настороженная, Стивен прибыла к Энтримам в этот вечер, не думая о том, что Судьба, опытная проказница, ждет, чтобы настигнуть ее из-за угла. Но это было так, потому что в этот вечер Стивен встретила Мартина, и Мартин встретил Стивен, и их встреча была великим предзнаменованием для обоих, хотя ни один из них этого не знал.

Все это случилось довольно просто, как случается всегда. Вот Роджер представляет Мартина Холлэма; вот Стивен объясняет, что танцует очень плохо; вот Мартин предлагает, чтобы они просто посидели рядом во время своего танца. Потом – как быстро это случается, когда все предначертано судьбой – они вдруг понимают, что нравятся друг другу, что они задевают друг в друге какую-то струну, издающую приятную вибрацию; и так они просидели много танцев и довольно много проговорили этим вечером.

Мартин жил в Британской Колумбии, где владел несколькими фермами и множеством садов. Он отправился туда после смерти матери на шесть месяцев, но остался, потому что полюбил эту страну. И теперь он проводил каникулы в Англии – так он познакомился с молодым Роджером Энтримом, они встретились в Лондоне, и Роджер пригласил его к себе на неделю, и так он попал сюда – но он чувствовал себя в Англии почти чужим. Потом он заговорил о том, как широка эта новая страна, вместе с тем такая древняя; об ее горах, увенчанных снеговыми шапками, о каньонах и ущельях, о глубоких царственных реках, об озерах, и прежде всего – об ее могучих лесах. И, когда Мартин говорил об этих могучих лесах, голос его менялся, становился почти благоговейным; ведь этот молодой человек любил деревья первобытным инстинктом, со странной и необъяснимой преданностью. Ему нравилась Стивен, и потому он мог говорить с ней о своих деревьях, а Стивен нравился он, и потому она могла слушать его, чувствуя, что тоже полюбила бы его огромные леса.

Его лицо было очень юным, гладко выбритым и худым; руки его тоже были худыми, загорелыми, с лопатообразными пальцами; он был высоким, с нескладной фигурой, и слегка сутулился, когда шел после долгой прогулки верхом. Но в его лице было что-то очаровательное, особенно когда он говорил о своих деревьях; казалось, оно сияло каким-то внутренним огнем, ожидая, что люди по-настоящему, от души поймут, как терпеливы, прекрасны и добры деревья – это лицо ожидало понимания. И все же, несмотря на этот оттенок романтичности в его внешности, который он не мог иногда скрыть в своем голосе, он говорил просто, как один мужчина говорит с другим, очень просто, не пытаясь произвести впечатление. Он говорил о деревьях так, как некоторые мужчины говорят о кораблях, потому что любят их и ту стихию, в которой они обретаются. И Стивен, неловкая, застенчивая, косноязычная, обнаруживала, что отвечает ему довольно непринужденно, что задает ему бесчисленные вопросы о лесах, о фермах и о том, как ухаживать за обширными садами; разумные вопросы, не столько романтические, сколько деловые – как один мужчина мог бы спрашивать другого.

Потом Мартин захотел что-нибудь узнать о ней, и они говорили об ее фехтовании, уроках, верховой езде, и она рассказала ему о Рафтери, которого звали, как ирландского поэта. И все это время она чувствовала себя естественной и счастливой, потому что рядом был мужчина, который принимал ее как должное, который не находил ничего причудливого ни в ней, ни в ее вкусах, он просто принимал ее такой, какой она была. Если бы Мартина Холлэма спросили, почему он принял эту девушку так, как она сама себя принимала, он, вероятнее всего, не мог бы ответить – так получилось, вот и все. Но какой бы ни была причина, он чувствовал, что его притягивает эта дружба, которая так внезапно появилась на свет.

Прежде чем Анна покинула танцы вместе с дочерью, она пригласила молодого человека приехать к ним; и Стивен почувствовала радость от этого приглашения, ведь теперь она могла разделить своего нового друга с Мортоном. Этой ночью в спальне она сказала Мортону: «Я знаю, тебе понравится Мартин Холлэм».

Глава одиннадцатая

1

Мартин приезжал в Мортон, он приезжал очень часто, потому что сэру Филипу он понравился, и он одобрял их дружбу. Анне тоже понравился Мартин, и она привечала его, потому что он был молод и уже лишился матери. Она немножко баловала его, как склонна к этому женщина, у которой нет своего сына, и она почти усыновляет чужого, и потому он шел к Анне со всеми своими маленькими заботами, и она лечила его, когда он сильно простудился на охоте. Он инстинктивно обращался к ней в таких случаях, но никогда не обращался к Стивен, несмотря на их дружбу.

И все же теперь они со Стивен всегда были вместе, он все чаще останавливался в аптонской гостинице; официальной причиной была охота, подлинной же была Стивен, которая заполнила в его жизни давно пустующую нишу, отведенную в ней для идеального товарища. Странным и чувствительным был этот Мартин Холлэм, со своей необычной любовью к деревьям и первозданным лесам, он был не из тех, кто заводит множество близких друзей, и, следовательно, был обречен на одиночество. Он плохо разбирался в книгах и учился с ленцой, но у них со Стивен были другие общие темы: он хорошо ездил верхом, любил и понимал лошадей; он хорошо фехтовал и довольно часто фехтовал со Стивен, и, когда она побеждала его, не выказывал неудовольствия, а, казалось, действительно принимал это легко, только смеялся над тем, что ему не хватило мастерства. На охоте оба держались рядом и бок о бок доезжали до самого Аптона, а бывало, он отправлялся с ней в Мортон, ведь Анна всегда была рада видеть Мартина. Сэр Филип разрешил ему свободно заходить в конюшню, и даже старый Вильямс не ворчал по этому поводу: «Надежный он, вот он какой, – заявлял Вильямс, – лошади это чуют и платят той же монетой».

Но не только спорт привязывал Стивен к Мартину, ведь его душа, как и ее, чутко отзывалась на красоту, и она показывала ему местность, которую любила, от Аптона до Мортонского замка у подножия холмов. Но она уводила его далеко от Мортонского замка. Они скакали вниз по извилистой тропе в Бромсберроу, потом пересекали небольшой ручей у мельницы Клинчера, рысью ехали домой через голый зимний лес Истнора. И она показывала ему холмы, на полное чрево которых смотрела когда-то Анна, думая о матерях, увитых зелеными гирляндами и готовых породить на свет сыновей, сидела и смотрела на них, а в чреве ее был ребенок, который должен был стать ее сыном. Они забирались к почтенному Вустерскому маяку, что охраняет все семь Мэлвернов, или скитались по холмам Уэльса до старого Британского лагеря над долиной реки Уай. Долина лежала в полутени, за ней был Уэльс и едва различимые Черные горы. Тогда сердце Стивен сжималось, как всегда перед подобной красотой, и однажды она сказала:

– Когда я была ребенком, от всего этого мне хотелось плакать, Мартин.

И он ответил:

– Есть в нас что-то, всегда готовое проливать слезы, когда мы видим что-нибудь красивое – это вызывает в нас сожаление.

Но когда она спросила, почему это так, он лишь медленно покачал головой и ничего не мог ей сказать.

Иногда они гуляли по лесу Холлибуш, потом до Разбитого Камня, холма, омраченного легендой – его тень, как говорили, приносила несчастье или смерть всему, на что падала. Мартин, бывало, останавливался, чтобы осмотреть старые терновые деревья, которые выдержали много суровых зим. Он прикасался к ним нежно, с жалостью:

– Посмотри, Стивен – сколько же смелости в этих стариках! Они все погнуты и покалечены; на них больно смотреть, но они все равно держатся – ты когда-нибудь думала, какой огромной смелостью обладают деревья? Я об этом думал, и это так удивляет меня. Бог швыряет их вниз, и им приходится просто держаться, что бы ни случилось – для этого нужна смелость!

А однажды он сказал:

– Только не считай меня сумасшедшим, но, если мы переживем свою смерть, то и деревья переживут свою; должен быть где-то на небе рай для всех верных деревьев. Я думаю, они и своих птиц возьмут с собой – почему бы нет? «И даже смерть не разлучит их».

Он засмеялся, но она видела в его глазах серьезность, поэтому спросила:

– Ты веришь в Бога, Мартин?

И он ответил:

– Да, благодаря Его деревьям. А ты?

– Я не уверена…

– Ах ты, моя бедная, слепая Стивен! Посмотри же на них еще – и смотри, пока не уверуешь.

Они многое обсуждали вместе, довольно запросто, потому что между ними не было ни следа застенчивости. Его юность встречалась с ее юностью, и они шли рука об руку, поэтому лишь теперь она сознавала, насколько одинокой была ее юность до появления Мартина.

Она говорила:

– Ты единственный настоящий друг, который у меня когда-либо был, кроме папы – мы так чудесно дружим, совсем как братья, нам нравится одно и то же.

Он кивнул:

– Знаю, это чудесная дружба.

Холмы позволяли Стивен пересказывать Мартину их секреты, секреты самых потаенных тропок, секреты маленьких зеленых лощин, спрятанных в холмах, секреты папоротника, который живет лишь потому, что скрывается. Она раскрывала ему даже секреты птиц и показала место, где собирались пугливые весенние кукушки.

– Они тут довольно низко летают, их можно увидеть; в прошлом году одна пара пролетела совсем рядом со мной. Если ты не торопишься уезжать, Мартин, мы еще придем сюда – мне бы хотелось, чтобы ты на них посмотрел.

– А мне хотелось бы, чтобы ты посмотрела на мои огромные леса, – сказал он ей, – и почему ты только не можешь поехать со мной в Канаду? Что за ерунда все эти приличия; мы же с тобой задушевные друзья, и я буду отчаянно скучать без тебя – Господи, в каком же дурацком мире мы живем!

И она ответила очень просто:

– Мне хотелось бы поехать с тобой.

Тогда он начал рассказывать о своих великих лесах, таких обширных, что они почти казались вечнозелеными. Об огромных деревьях рассказывал он, прямых и высоких, как башни, и о вековых пихтах-великанах. И о более скромном древесном народе – он говорил о деревьях как о дорогих, давно знакомых друзьях: о тсугах, растущих у реки, которые любят приключения и чистую проточную воду; о стройных белых елях, обрамляющих озера; о красных соснах, пылающих медью на закате. Этим красным соснам так не повезло, потому что их крепкая мужественная древесина излюблена строителями.

– Но я не смогу рубить их на доски, – заявил Мартин, – я буду убийцей себя чувствовать!

Счастливые дни, что проходили между холмами и конюшней, счастливые дни для них обоих, ведь они до сих пор всегда были одиноки, а теперь у них была такая чудесная дружба – у Стивен никогда не было ничего подобного. О, как хорошо было, что он был рядом, такой молодой, такой сильный и такой понимающий! Ей нравился его тихий голос, отчетливая речь и задумчивые голубые глаза, которые двигались довольно медленно, и его взгляд поднимался на нее медленно – иногда она перехватывала этот взгляд на полпути, улыбаясь. Она всегда стремилась к обществу мужчин, к их дружбе, расположению, терпимости – и теперь у нее было все это, даже еще больше, благодаря Мартину и его пониманию.

Как-то вечером она в классной комнате сказала Паддл:

– Я души не чаю в Мартине – разве это не странно, ведь мы дружим всего пару месяцев? Но он почему-то не такой, как все. Когда он уедет, мне будет его не хватать!

И ее слова очень необычно подействовали на Паддл – она внезапно взглянула на Стивен лучистыми, неожиданно засиявшими глазами, и поцеловала ее, Паддл, которая никогда не обнаруживала свои чувства.

2

Люди немножко посплетничали по поводу свободы, предоставленной Мартину и Стивен ее родителями; но в целом они сплетничали не без доброты, не без улыбок и кивков. В конце концов, эта девушка оказалась совсем такой же, как другие девушки – ее почти перестали сторониться. Тем временем Мартин все еще оставался в Аптоне, его удерживало обаяние и необычность Стивен – сама эта необычность воодушевляла его, но все время, когда он думал об их дружбе, то даже не замечал этой необычности. Он обманывался мыслями о дружбе, но не обманывались сэр Филип и Анна. Сначала они поглядывали друг на друга почти застенчиво, потом Анна набралась храбрости и сказала мужу:

– Может быть, наше дитя собирается влюбиться в Мартина? Он-то, разумеется, влюблен в нее. Ах, мой дорогой, я так ужасно рада… – и в ее сердце проявлялась такое нежное чувство к Стивен, какого Анна не знала со времен ее младенчества.

Ее надежды летели впереди событий; она начинала строить планы на будущее своей дочери. Мартин должен забросить свои сады и леса и купить Тенли-Корт, который сейчас продается; там есть несколько крупных ферм и отличное пастбище, достаточно, чтобы любой мужчина был счастлив и занят. Потом Анна вдруг становилась задумчивой; в Тенли-Корте были, кроме того, прекрасные детские комнаты, широкие, светлые, солнечные, с окнами на юг, с ванной и решетками на окнах – все уже было готово.

Сэр Филипп, качая головой, предупреждал Анну, чтобы та умерила свой пыл, но и сам не мог скрыть огромную радость в своих глазах и надежду в сердце. Может быть, раньше он ошибался? В конце концов, он мог всего лишь ошибаться – теперь надежда билась в его сердце непрестанно.

3

Пришел день, когда зиме пришлось уступить место весне, когда нарциссы зацвели по всей местности, от Мортонского замка до Росса, и еще дальше, разбивая свои лагеря по берегам реки. Когда граб украсил изгороди зелеными заплатками, и боярышник зацвел мелкими гроздьями бутонов; когда старый кедр на лужайке в Мортоне надел красновато-розовые перстеньки на свои изящные пальцы; когда дикая вишня, растущая по холмам, прилежно произвела на свет листья и цветы – тогда Мартин заглянул в свое сердце и увидел в нем Стивен, он вдруг увидел ее в своем сердце как женщину.

Дружба! Теперь он удивлялся своему безумию, своей слепоте, холодности своего тела и души. Он предложил этой девушке холодную шелуху дружбы и этим оскорбил ее юность, ее женственность, ее красоту, ибо теперь он видел ее глазами влюбленного. К такому человеку, как он, чувствительному и сдержанному, любовь пришла ослепляющим откровением. Он мало что знал о женщинах, а то, что он знал, ограничивалось теми эпизодами, которые он хотел бы забыть. В основном он вел довольно целомудренную жизнь, не столько из моральных соображений, сколько потому, что был умеренным по своей природе. Но теперь он был очень глубоко влюблен, и годы воздержания потребовали свою дань с бедного Мартина, так, что он сам содрогался перед своей страстью, изумленный и немало обеспокоенный ее силой. Обычно тихий и сдержанный, он потерял голову и стал таким, каким не бывал раньше. Таким нетерпеливым он стал, что уже на следующий день с раннего утра он помчался в Мортон на поиски Стивен, и наконец нашел ее в конюшне, где она разговаривала с Вильямсом и Рафтери.

Он сказал:

– Оставь сейчас Рафтери, Стивен – пойдем в сад, мне надо тебе кое-что сказать.

А она подумала, что, возможно, он получил дурные вести из дома, судя по его голосу и удивительной бледности.

Она пошла с ним, и некоторое время они шли в молчании, потом Мартин застыл на месте и быстро заговорил; он говорил удивительные, невероятные вещи:

– Стивен, дорогая… я всей душой люблю тебя, – он протянул к ней руки, когда она в изумлении отшатнулась: – Я люблю тебя, глубоко люблю, Стивен – посмотри на меня, разве ты не видишь, любимая? Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж, ведь ты любишь меня, правда? – А потом, будто она вдруг ударила его, он вздрогнул: – Господи! Что с тобой, Стивен?

Она глядела на него в немом ужасе, глядела в его глаза, затуманенные желанием, и постепенно по ее бледному лицу разливалось глубочайшее отвращение – ужас и отвращение, вот что он видел на ее лице, и что-то еще, похожее на гнев. Он не мог поверить тому, что видел, это было оскорблением всему, что он считал священным; и теперь он, в свою очередь, стоял и глядел на нее, потом подступил на шаг ближе, все еще не в силах поверить. Но тогда она повернулась и бросилась прочь от него, в дом, который всегда защищал ее; без единого слова она покинула его, даже не оглянулась на бегу. Но даже в эту минуту отчаянной паники девушка чувствовала что-то вроде удивления, она удивлялась себе, и, задыхаясь, шептала на бегу: «Это же Мартин… Мартин… это Мартин!»

Он стоял, застыв на месте, пока она не скрылась за деревьями. Он был оглушен и не мог ничего понять. Он понимал лишь одно – что он должен бежать прочь, прочь от Стивен, прочь из Мортона, прочь от мыслей, которые скоро придут к нему. Не прошло и двух часов, как он выехал в Лондон; не прошло и двух недель, как он стоял на палубе парохода, который должен был вернуть его в леса, что лежали где-то за горизонтом.