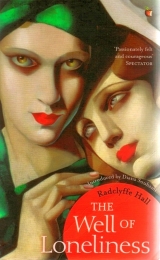

Текст книги "Колодец одиночества"

Автор книги: Маргарет Рэдклифф-Холл

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 33 страниц)

Глава двадцать девятая

1

Вскоре после нового года, девять месяцев спустя, был опубликован второй роман Стивен. Ему не удалось произвести такой сенсации, как первый, в нем было что-то разочаровывающее. Один критик назвал это «нет хватки», и его критика в целом была справедлива. Однако пресса имела склонность к доброте, вспоминая достоинства «Борозды».

Но сердце автора ведает свои горести и редко отвечает фальшивым утешениям, так что, когда Паддл сказала ей:

– Ничего страшного, Стивен. Ты ведь не ждешь, что каждая твоя книга будет такой же, как «Борозда»? А эта книга полна литературных достоинств.

Стивен, отвернувшись, ответила:

– Я писала роман, моя дорогая, а не сочинение.

После этого они не обсуждали его больше, ведь что было толку от бесплодных обсуждений? Стивен хорошо знала, и Паддл тоже знала, что эта книга значительно ниже способностей автора. А потом, этой весной вдруг сильно захромал Рафтери, и все остальное было забыто.

Рафтери был пожилым, ему теперь было восемнадцать лет, и хромоту его было непросто излечить. Жизнь в городе была для него тяжелым испытанием, ему не хватало светлых конюшен Мортона, в которых легко дышалось, и жесткая мостовая, покрывающая Роу, вредила его ногам.

Ветеринар с серьезным видом покачал головой:

– Этот конь немолод, знаете ли, и, конечно же, в его юности вы немало на нем поохотились – все это идет в счет. Все когда-нибудь приходит к своему пределу, мисс Гордон. Да, иногда, я боюсь, это болезненно, – потом, поглядев на лицо Стивен: – Мне ужасно жаль, но я не могу дать вам более ободряющего диагноза.

Прибыли другие эксперты. Стивен обращалась к каждому хорошему ветеринару в Лондоне, включая профессора Хобдэя. Неизлечим, неизлечим – всегда одно и то же, и иногда они говорили Стивен, что старый конь страдает; но это она и так знала – она видела, как темный пот катится по лопаткам Рафтери.

И вот однажды утром она зашла в стойло Рафтери, выслала оттуда конюха Джима и прижалась щекой к шее коня, а он повернул к ней голову и потерся о Стивен носом. Потом они тихо и серьезно переглянулись, и в глазах Рафтери было новое странное выражение – наполовину встревоженное, протестующее, удивленное тем, что люди зовут болью: «Что это, Стивен?» Она ответила, сдерживая жгучие слезы: «Для тебя, может быть, только начало, Рафтери…»

Через некоторое время она пришла к его кормушке и стала пересыпать пальцами корм; но он не ел, даже чтобы доставить ей удовольствие, поэтому она позвала конюха обратно и приказала принести овсяной болтушки. Очень нежно она оправила попону, покосившуюся набок, сначала нижнее одеяло, потом красивый синий коврик, окаймленный красным – красное и синее, издавна это были цвета конюшни Мортона.

Конюх Джим, который стал теперь коренастым, сильным молодым человеком, глядел на нее с печальным пониманием, но не говорил; он был почти таким же немым, как животные, в заботе о которых проходила его жизнь – может быть, даже более немым, ведь его язык состоял из слов, в нем не было звуков и движений, таких, как у Рафтери в его беседах со Стивен, которые значили куда больше, чем слова.

Она сказала:

– Я собираюсь поехать на станцию, чтобы заказать на завтра вагон для перевозки. Позже я сообщу тебе, когда мы выедем. И хорошо его закутай; надень на него побольше в дорогу, прошу тебя, ему не должно быть холодно.

Он кивнул. Она не сказала ему, куда они собираются, но он уже знал это – в Мортон. Тогда большой неуклюжий парень притворялся, что занят делом, подсыпая свежей соломы на лежанку коня, потому что его лицо стало багровым, и его обветренные губы задрожали – ничего странного в этом не было, ведь всякий, кто служил Рафтери, любил его.

2

Рафтери спокойно зашел в вагон для перевозки, и Джим очень проворно устроил ему постель, потом приложил руку к шапке и поспешил в свой вагон третьего класса, ведь Стивен сама поехала с Рафтери в его последний путь к полям Мортона. Сев на сиденье, заказанное для конюха, она открыла небольшое деревянное окно вагона, в то время как Рафтери вытянул шею, и его голова теперь выглядывала из окна. Она приласкала мягкую серую шерсть на его голове. Наконец она вынула из кармана морковку, но она была теперь слишком твердой для его зубов, поэтому она откусывала от нее кусочки и давала ему с руки; а потом смотрела, как он ест, медленно, неловко, потому что он был стар, и это казалось странным, ведь старость и Рафтери были несовместимы.

Ее память ускользала назад, в те годы, когда появился Рафтери – в сером наряде, поджарый, и его глаза были нежными, как ирландское утро, его храбрость – яркой, как ирландский рассвет, а сердце – юным, как дикое, вечно юное сердце Ирландии. Она вспоминала, что они сказали тогда друг другу. Рафтери сказал: «Я понесу тебя храбро, я буду служить тебе до конца своих дней». Она ответила: «Я буду заботиться о тебе днем и ночью, Рафтери – до конца твоих дней». Она вспомнила первую погоню с собаками, когда она была двенадцатилетним подростком, а он – пятилетним. Великие дела они свершили вместе в тот день, по крайней мере, им они казались великими – в ее сердце загорался огонь, когда она скакала галопом на Рафтери. Она вспоминала своего отца, его оберегающий взгляд, его спину, такую широкую, такую добрую, такую терпеливую; а под конец она согнулась, как будто по доброте своей он нес какую-то ношу. Теперь она знала, чья это была ноша и почему согнулась его спина. Он очень гордился прекрасным ирландским конем, гордился его маленькой храброй наездницей: «Держись, Стивен!» – но его глаза сияли так же, как глаза Рафтери. «Держись, Стивен, сейчас будет нелегко!» – но, когда они перемахнули через препятствие, он с улыбкой оглянулся, как в те дни, когда безрассудный Коллинс напрягал свои нелепые маленькие ноги из последних сил, чтобы поравняться с охотниками.

Так давно… все это, казалось, было так давно. Долгая дорога, но куда она вела? Стивен спрашивала себя об этом. Ее отец уже скрылся в ее тени, и теперь за ним, прихрамывая, уходил Рафтери; Рафтери, с впадинами над глазами и у основания своей серой шеи, что когда-то была такой крепкой; Рафтери, чьи великолепные белые зубы теперь пожелтели и не могли даже разгрызть морковку.

Поезд дергался и вилял, так, что конь один раз споткнулся. Она поднялась и протянула руку, чтобы утешить его. Он, казалось, рад был ощутить ее руку.

«Не бойся, Рафтери».

Разве это причинит тебе боль, Рафтери, уже познавший боль на той дороге, которая ведет в тень?

Наконец слева показались холмы, но до них было далеко, и, когда они подъехали ближе, холмы оказались справа, так близко, что она видела белые домики на них. Они выглядели темными; какая-то застывшая, задумчивая темнота нависала над холмами и этими низкими белыми домиками. Так всегда бывало под конец дня, потому что солнце двигалось по широкой долине реки Уай – оно садилось на западной стороне холмов, над широкой долиной Уая. Дым из труб стелился низко, сперва чуть поднимаясь, и собирался в синюю дымку, потому что воздух был напоен весной и сыростью. Высунувшись из окна, она чувствовала запах весны, брачного сезона, сезона плодородия. Когда поезд на минуту остановился между станциями, ей показалось, что она слышит пение птиц; оно было очень тихим, но настойчивым – да, конечно же, это было пение птиц…

3

Рафтери привезли на перевозке из лечебницы Грейт-Мэлверна, чтобы избавить его от тягот пути. Эту ночь он провел в собственном просторном стойле, и верный Джим не покидал его этой ночью; он сидел и смотрел, как Рафтери спал на глубоком ложе из золотистой соломы, что она была ему почти по колено, когда он стоял. Последняя безмолвная почесть самому отважному и самому учтивому коню, что когда-либо выходил из конюшни.

Но, когда солнце поднялось над Бредоном, затопляя всю долину Северна, касаясь уступов холмов Мэлверна, стоявших на той стороне долины напротив Бредона, позолотив старые красные кирпичи Мортона и флюгер на его тихих конюшнях, Стивен пришла в кабинет отца и зарядила его тяжелый револьвер.

Тогда Рафтери вывели наружу, навстречу утру; его осторожно привели в большой северный загон и остановили рядом с могучей изгородью, что когда-то стала свидетельством его юной доблести. Очень тихо стоял он, солнце блестело на его боках, а конюх Джим держал уздечку.

Стивен сказала: «Я отправлю тебя в путь, в дальний путь – а ведь я никогда не покидала тебя надолго, с тех пор, как ты появился здесь, когда я была ребенком, а ты был молодым – но я отправлю тебя в дальний путь, потому что тебе больно. Это смерть, Рафтери; и за ее порогом, говорят, нет больше страданий, – она помолчала, потом сказала так тихо, что конюх не слышал ее: – Прости меня, Рафтери».

И Рафтери стоял, глядя на Стивен, и его глаза были нежными, как ирландское утро, но такими же смелыми, как те глаза, что смотрели на него. Потом Стивен показалось, что он заговорил, и он сказал: «Ведь ты бог для меня – так что мне прощать тебе, Стивен?»

Она подошла на шаг ближе и прижала револьвер к гладкому серому лбу Рафтери. Она выстрелила, и он камнем упал на землю, застыв рядом с могучей изгородью, что когда-то стала свидетельством его юной доблести.

И вдруг послышался громкий плач и крик:

– Ох, господи, господи! Рафтери убивают! Что за стыд, позор той руке, что это сделала, ведь он не простой конь, он христианин…

И громкий плач, как будто маленький ребенок упал и сильно расшибся. Там в маленьком скрипучем плетеном кресле сидел Вильямс, его толкала вдоль загона молодая племянница, которая приехала в Мортон, чтобы позаботиться о старых ослабевших супругах; ведь под Рождество у Вильямса случился первый удар, а вдобавок он уже почти впал в детство. Один Бог знает, кто мог рассказать ему; Стивен очень старалась сохранить это в тайне, ведь она знала его любовь к этому коню и очень хотела пощадить его. Но вот он был здесь, с лицом, перекошенным после удара, и плач его все усиливался. Он пытался поднять наполовину парализованную руку, которая свешивалась через ручку кресла; он пытался выбраться из кресла и побежать туда, где лежал Рафтери, простертый под солнцем; он пытался заговорить, но его голос стал невнятным, и никто не мог понять его. Стивен подумала, что его ум начал блуждать, ведь теперь он всхлипывал не о Рафтери, но в потоке его слов слышалось: «Хозяин! – и снова: – Ох, хозяин, хозяин!»

Она сказала:

– Отвезите его домой, – ведь он не узнавал ее. – Отвезите его домой. Вам совсем не следовало привозить его сюда, я же приказывала этого не делать. Кто ему рассказал?

И девушка ответила:

– Да он, видно, сам узнал – не иначе, Рафтери ему подсказал…

Вильямс поднял мутные встревоженные глаза:

– Вы кто? – спросил он. Потом вдруг улыбнулся сквозь слезы: – Как я рад вас видеть, хозяйка – столько не виделись…

Его голос был теперь чистым, но таким слабым, слабым и далеким. Если бы кукла заговорила, ее голос, наверное, был бы похожим на голос старика в эту минуту.

Стивен наклонилась к нему:

– Вильямс, я Стивен – ты не узнаешь меня? Это мисс Стивен. Ты должен идти домой в постель, весенним утром бывает очень холодно. Сделай мне приятное, Вильямс, ступай прямо домой. У тебя все руки замерзли!

Но Вильямс потряс головой и стал вспоминать.

– Рафтери, – бормотал он, – что-то стряслось с Рафтери.

И слезы его хлынули с новой силой, так, что его испуганная племянница пыталась остановить его:

– Тише, дядюшка, прошу тебя! Уж так с ним тяжко, когда на него находит. Что тетушка скажет, когда увидит, что он весь зареванный, и нос у него красный и мокрый? Я отвезу тебя домой, как мисс Стивен сказала. Ну, дядюшка, милый, ну успокойся!

Она развернула кресло и с трудом покатила его к коттеджу. Весь обратный путь к северному загону Вильямс плакал, стонал и пытался выйти, но племянница держала крепкую молодую руку у него на плече, а другой вела шатающееся кресло.

Стивен смотрела, как они уходили, потом повернулась к конюху.

– Похорони его здесь, – коротко сказала она.

4

Прежде чем она, в тот же день, покинула Мортон, она еще раз пришла в огромные пустые конюшни. Теперь они были совсем пусты, потому что Анна переместила лошадей для своей кареты на новые квартиры рядом с коттеджем кучера.

Над одним стойлом была покоробившаяся дубовая дощечка с официальной кличкой Коллинса, «Маркус», красными и синими буквами; но краска выцвела и стала серой, пострадав от плесени, и паук сплел большую замысловатую паутину в углу кормушки Коллинса. На полу лежала треснутая липкая винная бутылка; несомненно, когда-то из нее поили Коллинса, который умер от страшных колик через несколько месяцев после того, как Стивен покинула Мортон. На подоконнике самого дальнего стойла лежал гребешок и пара скребков; гребешок заржавел, скребки лишились нескольких пучков щетины. Мазь для копыт в горшке затвердела, как камень, и упрямо облипала небольшую деревянную палочку, тоже окаменевшую. Но в стойле Рафтери приятно пахло свежестью, сухим и чистым запахом свежей соломы. Глубокая вмятина посередине показывала, где его тело лежало во сне, и, увидев ее, Стивен наклонилась и прикоснулась к ней. Потом она прошептала: «Спи спокойно, Рафтери».

Она не могла плакать, потому что тоска в ее душе была слишком глубокой для слез – великая тоска о том, что проходит, что уходит прочь из нашей жизни. И что пользы, в конце концов, от наших слез, ведь они не могут остановить этот уход ни на одну минуту? Она огляделась, видя пустые конюшни, никому не нужные, заброшенные конюшни Мортона. Такими горделивыми были они когда-то, а теперь пребывали в таком запустении; и в них ощущалось то же, что и во всех заброшенных местах, которые когда-то кипели жизнью – жалкое одиночество. Она закрыла глаза, чтобы не видеть их. Потом к Стивен пришла мысль, что это конец – покончено с ее смелостью и терпеливой выносливостью, и в чем-то для нее покончено с Мортоном. Она больше не может видеть эти места; она должна уйти отсюда в дальний путь, и она уйдет. Рафтери ушел в свой дальний путь – она сама послала его и не может надеяться позвать его обратно – но она не может последовать за ним к этому милосердному пределу, потому что ее Бог более суров, чем бог Рафтери; и все же она должна бежать от своей любви к Мортону. Она повернулась и поскорее оставила конюшню.

5

Анна стояла у подножия лестницы.

– Ты уже уезжаешь, Стивен?

– Да, я уезжаю, мама.

– Ты так недолго была здесь!

– Да, я должна вернуться к работе.

– Понимаю… – потом, после долгой неловкой паузы: – Где ты хотела бы, чтобы его похоронили?

– В большом северном загоне, где он умер – я уже сказала Джиму.

– Хорошо, я прослежу, чтобы они выполнили твой приказ. – Она помедлила, как будто снова стесняясь перед Стивен, как когда-то в прошлом; но вскоре она быстро заговорила снова: – Я думала… не знаю, может, ты хочешь как-нибудь отметить это место, скажем, камнем с его именем и с какой-нибудь надписью на нем?

– Если тебе это нужно… Мне не нужен никакой камень, чтобы помнить.

Карета ждала, чтобы отвезти ее в Мэлверн.

– До свидания, мама.

– До свидания. Я все же поставлю там камень.

– Спасибо, это очень хорошо с твоей стороны.

Анна сказала:

– Мне так жаль, Стивен.

Но Стивен спешила сесть в карету – дверца закрылась, и она не услышала слов матери.

Глава тридцатая

1

На старомодном обеде в Кенсингтоне, через некоторое время после смерти Рафтери, Стивен возобновила свое знакомство с Джонатаном Брокеттом, драматургом, встретив его там. Его мать хотела, чтобы она пришла на этот обед, потому что Кэррингтоны были старыми друзьями семьи, и Анна настаивала, чтобы время от времени ее дочь принимала их приглашения. Именно в их доме Стивен впервые увидела этого молодого человека, около года назад. Брокетт был знаком с Кэррингтонами; если бы он не был их знакомым, Стивен, возможно, никогда не встретила бы его, ведь подобные собрания нагоняли на него невыносимую скуку, и не в его привычках было посещать их. Но на сей раз он не скучал, потому что его зоркие серые глаза загорелись при виде Стивен; и, едва он только смог подойти к ней, он оказался рядом. Она обнаружила, что с ним исключительно легко говорить, ведь ему очень хотелось, чтобы она это обнаружила.

После этой первой встречи они раз или два вместе прогулялись верхом по Роу, потому что оба рано выезжали. Брокетт довольно непринужденно присоединился к ней однажды утром; после этого он зашел к ней и заговорил с Паддл, как будто пришел к ней и только к ней – у него было очаровательно заботливое отношение ко всем пожилым людям. Паддл принимала его, хотя ей и не нравилось, как он одевался, всегда чересчур тщательно; к тому же она не одобряла его платиновые запонки, усыпанные маленькими бриллиантами. Но все равно она заставила его чувствовать, что ему здесь рады, потому что для нее тогда это было нечто вроде укрытия от бури – она бы встретила с распростертыми объятиями самого дьявола, если бы сочла, что он способен расшевелить Стивен.

Но Стивен никак не могла решить, привлекает ее Джонатан Брокетт или отталкивает. Иногда он бывал блестящим, но иногда – на удивление глупым и ребячливым; и руки его были белыми и мягкими, как у женщины; ее охватывало какое-то странное возмущение, когда она смотрела на эти руки. Ведь они так не шли ему; он был высоким, широкоплечим и удивительно худым. Его гладко выбритое лицо было отмечено чуть сардоническим выражением, и в нем читался ум, способный смутить, а также любопытство – очевидно, он проникал в чужие секреты без стыда и без пощады. Может быть, подлинная симпатия, а может быть, и простое любопытство с его стороны заставляли его упорно навязывать свою дружбу Стивен. Но, что бы это ни было, однажды это приняло такую форму, что он звонил ей почти ежедневно; заставлял ее пообедать или поужинать с ним, или вынуждал ее приглашать его к себе на квартиру в Челси, или, хуже того, появлялся там, когда ему это взбредало в голову. Его работа, казалось, вовсе не заботила его, и Стивен часто дивилась, когда же он пишет свои прекрасные пьесы, ведь Брокетт редко обсуждал их, если вообще обсуждал, и явно писал их тоже редко; но они всегда появлялись в критический момент, когда у автора заканчивались деньги.

Однажды, чтобы отделаться от него, она поужинала с ним в каком-то прославленном погребке. Он только что открыл это странное место в Семи Циферблатах и очень гордился им; действительно, он, можно сказать, ввел его в моду среди некоторых литераторов. Он приложил все усилия, чтобы Стивен ощущала, что принадлежит к этим людям по праву своего таланта, и представил ее: «Стивен Гордон, автор «Борозды». Но все время он втайне наблюдал за ней своими зоркими любопытными глазами. Она чувствовала себя очень легко с Брокеттом, когда они сидели за столиком в мутном свете, может быть, потому, что инстинкт подсказывал ей: этот мужчина никогда не потребует от нее больше, чем она сможет дать – самое большее, что он когда-либо попросит от нее, это дружба.

Потом однажды он так же непринужденно исчез, и она слышала, что он на несколько месяцев отправился в Париж, как всегда делал, если лондонский климат начинал действовать ему на нервы. Он укатился прочь, как перекати-поле, не предупредив ни одним словом. Он не попрощался и не написал, и Стивен чувствовала себя так, будто никогда не была с ним знакома, настолько он ушел из ее жизни во время своего пребывания в Париже. Потом, когда она узнала его лучше, она поняла, что подобные перебои в заинтересованности, хоть и доходившие до пренебрежения хорошими манерами, были в натуре этого человека, и кто мирился с Джонатаном Брокеттом в целом, тот должен был смириться и с ними.

И вот он снова был в Англии, он сидел рядом со Стивен на обеде у Кэррингтонов, как будто они разлучались всего на несколько часов, и он спокойно встретил ее там же, где оставил.

– Можно зайти к вам завтра?

– Ну… я ужасно занята.

– Но я хочу зайти, прошу вас; я могу поговорить с Паддл.

– Боюсь, ее не будет.

– Тогда просто посижу и подожду, пока она придет; я посижу тихо, как мышка.

– О, нет, Брокетт, пожалуйста, не надо; я буду знать, что вы здесь, и это будет меня отвлекать.

– Понятно. Новая книга?

– Ну, нет… я пытаюсь написать несколько рассказов; я получила заказ от «Доброй хозяйки».

– Звучит расчетливо. Надеюсь, вам хорошо заплатят, – и, после довольно долгой паузы: – Как там Рафтери?

Она замешкалась с ответом, и Брокетт, обладавший стремительной интуицией, пожалел о своем вопросе.

– Он ведь не… – произнес он.

– Да, – медленно сказала она. – Рафтери умер. Он охромел, и я пристрелила его.

Он молчал. Потом вдруг он взял ее руку, и, все ее не говоря ни слова, сжал ее. Подняв глаза, она была удивлена его взглядом, таким печальным и таким понимающим. Ему нравился старый конь, как нравились все бессловесные создания. Но смерть Рафтери ничего не могла значить для него; и все же его зоркие серые глаза теперь смягчились жалостью, из-за того, что ей пришлось пристрелить Рафтери.

Она думала: «Какой он интересный человек. В эту минуту, похоже, он действительно чувствует какое-то горе – он проникается моим горем – а завтра, конечно же, позабудет о нем».

Это было в значительной степени правдой. Брокетт мог сосредотачивать довольно много эмоций в невероятно коротком промежутке времени; он извлекал нечто вроде эмоционального бульона из всех, с кем сводила его жизнь – крепкое варево, которым питалось его вдохновение.

2

Десять дней Стивен больше не слышала о Брокетте; потом он позвонил и объявил, что придет на ужин в ее квартиру этим же вечером.

– У вас будет ужасно мало еды, – предупредила Стивен, которая устала до смерти и не хотела, чтобы он приходил.

– Да ничего, я принесу ужин с собой, – беспечно сказал он, и на том повесил трубку.

В четверть девятого, довольно поздно для ужина, он прибыл, нагруженный, как мул, пакетами из коричневой бумаги. У него был сердитый вид: он испортил новые перчатки из кожи северного оленя майонезом, сочившимся из коробки с салатом из омаров.

Он всучил эту коробку Стивен.

– Вот, забери, отсюда капает. Можно взять тряпку? – Но уже через минуту он позабыл о своих перчатках: – Я произвел набег на Фортнэма и Мейсона – так забавно – люблю еду из коробок. Привет, Паддл, милая! Я послал тебе растение. Ты его получила? Хорошенькое маленькое растение с коричневыми шишечками. У него чудный аромат, и оно как-то смешно называется, «итальянская вдова», или что-то в этом роде. Подождите – как же оно называется? Ах да, барония – такое скромное, и с таким помпезным именем! Стивен, осторожнее, не размахивай салатом из омаров – я же говорил, оттуда капает…

Он свалил свои пакеты на стол в гостиной.

– Я отнесу их на кухню, – улыбнулась Паддл.

– Нет, я отнесу, – сказал Брокетт, собирая их снова, – я все сделаю, положитесь на меня. Обожаю чужие кухни.

Он был в самом дурацком и утомительном своем настроении, когда его белые руки делали странные жесты, его смех был слишком высоким, а движения слишком суетливыми для его широкоплечего, довольно поджарого тела. Стивен опасалась его, когда он бывал таким; в нем было что-то почти агрессивное; ей казалось, что он навязывается ей, хвастаясь, как ребенок на рождественском празднике.

Она резко сказала:

– Если вы подождете, я позвоню служанке.

Но Брокетт уже вторгся на кухню. Она последовала за ним и обнаружила повариху, у которой был оскорбленный вид.

– Мне нужно много-много тарелок, – заявил Брокетт. Потом, к несчастью, он заметил наряд горничной, только что прибывший из стирки.

– Брокетт, ну что вы делаете?

Он надел чепчик горничной, украшенный оборками, и уже пытался завязать на себе ее передник. На секунду он остановился:

– Как я выгляжу? Что за миленький передничек!

Горничная захихикала, и Стивен рассмеялась. Это было самое худшее в Джонатане Брокетте – над ним можно было рассмеяться даже против воли, и, когда вы не одобряли его больше всего, вдруг оказывалось, что вы уже смеетесь.

Еда, которую он принес, была очень странной мешаниной: омары, карамель, паштет из гусиной печени, оливки, жестяная банка с печеньем-ассорти и сильно пахнущий камамбер. А еще – бутылка лаймового сока «Роуз» и бутылка готового коктейля. Он начал распаковывать один пакет за другим, требуя тарелок и блюд. При этом он навел огромный беспорядок на столе, опрокинув большую часть салата из омаров. Он выругался:

– Черт возьми, что за мерзостная штуковина! Погубила мои перчатки, а теперь поглядите на стол!

В мрачном молчании повариха стала поправлять ущерб. Этот случай, очевидно, пригасил его рвение, он вздохнул и снял чепчик и передник.

– Кто-нибудь может открыть эту бутылку с оливками? И коктейли? Вот, Стивен, держи этот сыр; он, кажется, довольно застенчивый, не хочет покидать свою конуру.

В итоге Стивен и поварихе пришлось делать всю работу, а Брокетт сидел на полу и раздавал им нелепые указания.

3

Брокетт и съел большую часть ужина, потому что Стивен слишком устала, чтобы чувствовать голод; а Паддл, у которой пищеварение было уже не то, пришлось удовольствоваться котлетой. Но Брокетт ел много, и, набивая рот, хвалил себя и кушанья:

– Я такой молодец, что отыскал этот паштет – но так жаль этих гусей, не правда ли, Стивен? Самое ужасное, что он такой вкусный… если бы знать, что за эзотерический смысл в этих смешанных чувствах! – и он зарывался ложкой в паштет, туда, где было побольше трюфелей.

Время от времени он останавливался, чтобы затянуться толстой сигаретой, которые обожал. Они были с черным табаком, обернутым в желтую бумагу, и их привозили с какого-то злополучного острова, на котором, как заявлял Брокетт, жители каждый год кучами умирали от тропической лихорадки. Он пил много лаймового сока, потому что от этого крепкого табака ему всегда хотелось пить. Виски ударял ему в голову, а вино – по печени, так что в целом ему приходилось быть умеренным; но, когда он оказывался дома, то варил себе кофе, такое же отчаянно черный, как его табак.

Наконец он сказал с довольным вздохом:

– Ну что ж, я закончил – пойдемте в кабинет.

Когда они выходили из-за стола, он прихватил с собой печенье и карамельки, потому что очень любил сладости. Он часто выходил и покупал себе сладости на Бонд-стрит, чтобы съесть их в одиночестве.

В кабинете он рухнул на диван.

– Паддл, дорогая, не возражаешь, если я вытяну ноги? Этот мой новый сапожник обеспечил мне мозоль на правом мизинце. Ужасная мука. Такой красивый был палец, – проворчал он, – без единого изъяна!

После этого он, очевидно, потерял всякую склонность к разговорам. Он устроился, как в гнезде, между подушками, курил, жевал печенье, выискивая в жестянке свои любимые сорта. Но его взгляд все время бродил вокруг Стивен, и этот взгляд был озадаченным и довольно встревоженным.

Наконец она спросила:

– В чем дело, Брокетт? У меня галстук покосился?

– Нет… галстук тут ни при чем; здесь другое, – он резко выпрямился. – Раз уж я сюда пришел, чтобы сказать это, я перейду к делу!

– Давай, Брокетт, открывай огонь.

– Ведь ты не возненавидишь меня, если я буду откровенным?

– Конечно, нет. С чего бы мне тебя ненавидеть?

– Ну хорошо, тогда слушай, – теперь его голос был таким серьезным, что Паддл отложила вышивание. – Так вот, послушай ты меня, Стивен Гордон. Твоя последняя книга была непростительно плоха. Она до такой же степени не похожа на то, чего мы все ждали, чего мы имели право ждать от тебя после «Борозды», как то растение, что я послал Паддл, не похоже на дуб. Я даже зря сравнил ее с этим растением, оно-то живое, а книга твоя – нет. Не хочу сказать, что она плохо написана; она хорошо написана, потому что ты прирожденная писательница – ты чувствуешь слово, у тебя великолепный слух, ты вдоль и поперек знаешь английский язык. Но этого недостаточно, совсем недостаточно; все это – лишь приличное платье, в которое одевают тело. А ты повесила это платье на манекен. Манекен не может расшевелить чувства, Стивен. Я только прошлым вечером говорил с Огилви. Он дал тебе хорошую рецензию, по его словам, потому что так уважает твой талант, что не хочет его погасить. Вот такой он – слишком жалостливый, как я всегда считал – все они слишком жалостливы к тебе, моя дорогая. Они должны были буквально стереть тебя в порошок, чтобы ты поняла, в какой опасности увязла. Господи, и это ты написала «Борозду»! Что случилось? Что портит твою работу? Ведь что бы это ни было, это просто ужас! Это какая-то кошмарная сухая дрянь. Нет уж, это слишком, так дальше не пойдет – нам надо что-нибудь с этим сделать, и поскорее.

Он остановился, и она глядела на него в изумлении. До этих пор она не была знакома с этой стороной Брокетта, с той стороной, что принадлежала его искусству, всякому искусству – единственному, что он уважал в этой жизни.

Она спросила:

– Ты действительно так считаешь?

– Подтверждаю каждое слово, – ответил он.

Тогда она спросила его, довольно смиренно:

– Что мне делать, чтобы спасти свою работу?

Ведь она понимала, что это голая правда, горькая правда; ей совсем не нужно было, чтобы кто-то открыл ей глаза на то, что ее последняя книга никуда не годится – плохая, безжизненная, лишенная здоровья. Брокетт задумался.

– Трудный это вопрос, Стивен. Твой собственный темперамент очень мешает тебе. В некоторых отношениях ты такая сильная и все же такая робкая – вот ведь какая мешанина – и ты ужасно пугаешься жизни. Ну почему? Хватит пугаться, перестань прятать голову в песок. Тебе нужна жизнь, нужны люди. Люди – это та пища, которой мы, писатели, живем; иди и поглощай их, выжми их досуха, Стивен!

– Мой отец когда-то сказал мне что-то подобное… не совсем так, но очень похоже.

– Тогда твой отец, вероятно, был разумным человеком, – улыбнулся Брокетт. – Мой был настоящим чудовищем. Ну что ж, Стивен, вот что я тебе посоветую, если хочешь совета – тебе нужны перемены. Почему бы не съездить куда-нибудь за границу? Уберись ненадолго из этой своей Англии. Может быть, ты лучше ее разглядишь, когда отойдешь настолько, чтобы увидеть ее в перспективе. Начни с Парижа, это прекрасный трамплин для прыжка. А потом поезжай в Италию, в Испанию – куда угодно, только шевелись! Неудивительно, что ты здесь, в Лондоне, атрофировалась. Я познакомлю тебя кое с кем в Париже. Например, ты должна познакомиться с Валери Сеймур. Она удивительно хорошая и абсолютно милая; уверен, что она тебе понравится, она всем нравится. Ее приемы – это сущий пирог с отрубями, только засунь туда руку, и посмотришь, что случится. Можешь вытянуть приз, а можешь и ничего не вытянуть, но на ее приемах стоит побывать. Ох, Господи, в Париже столько всего вдохновляющего!

Он еще немного поговорил о Париже, потом встал, собираясь идти: