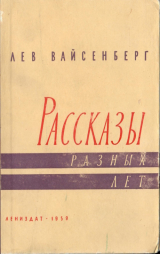

Текст книги "Расссказы разных лет"

Автор книги: Лев Вайсенберг

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)

4

Веселая вдова

Теперь комната была разделена надвое, и жизнь ее беспокойных жильцов была как бы тоже разделена.

Каждый из них получил свой надел, узкий и тесноватый, и солнце, которым они так гордились перед знакомыми, теперь, казалось, трудней проникало в эти длинные, узкие ящики. По, даже проникнув сквозь крайние окна (среднее теперь заслонял буфет), солнце уже не могло озарять комнату с прежней яркостью, и суетня солнечных зайчиков во всю прежнюю ширь стены исчезла.

Две половины комнаты – это, конечно, не то, что две отдельные комнаты. Шкафы, толстый бархат портьеры, ковер не могли заглушить звуков двух разделенных жизней. Первое время каждый из жильцов ощущал незримое присутствие другого, как после долгих странствий ощущают докучный шум волн, стук колес, качание судна.

Сидя за книгой или лежа в постели, Петр невольно прислушивался к тому, что делается на другой половине. Он, за два с лишним года привыкший к Люсе и знавший все ее педантические привычки, угадывал и теперь: вот она перед сном в желтом халатике плавной походкой идет умываться; вот стоит она перед зеркалом, причесывается; вот забирается под одеяло, берет книжку, придвигает лампу.

Всё это Петр знал, не видя Люсю, подобно тому как и она знала всё, что делается на его половине, не видя его самого. Но ощущения эти жили только в первое время разлуки, постепенно они притуплялись и наконец исчезли совсем.

И оказалось: два чужих человека живут в двух соседних комнатах.

Давно, когда они поселились вместе в этой комнате, каждый из них чувствовал себя радостно и легко. А вот теперь каждый из них ощутил радость и облегчение, отделясь.

В ушах Петра перестали звенеть наскучившие ему разговоры о мебели, необходимых покупках, ремонте. А ведь сколько их было, таких разговоров! Точно и впрямь владели супруги не комнатой в тридцать шесть метров, а неким сложным хозяйством, громоздкой собственностью.

Петр больше не слышал упреков в том, что он службист и чиновник, «только и знающий свой департамент». Больше над ним не трунили, что он, «мягко говоря, наивен, околачиваясь в институте даже в свободное время». Его больше не укоряли: «Недостаточно давать в дом деньги и на этом основании считать себя святым; муж должен понимать, что домашняя работа незаметна и неблагодарна». Его не кололи язвительными разоблачениями, что он барин и себе на уме, хоть и прикидывается философом, не от мира сего.

Споры, вспыхивавшие от малейшей искры, разгоравшиеся в пожары, уже не страшили Петра: легкая комнатная перегородка защищала его, точно мощный брандмауер.

Петр знал: теперь он сможет приходить домой, когда захочет; поступать, как он найдет нужным, не считаясь с хозяйкой; уезжать когда и куда ему будет угодно.

Он, правда, никуда не уехал, возвращался домой в обычное время и никаким новым делом заниматься не стал.

Только однажды, когда Люси не было дома, он снял со шкафа скрипку. Прислушался. Нет, Люси нет дома (до развода он стеснялся играть даже тогда, когда оставался один, – играл он плохо, по-любительски). Он несколько раз провел смычком и покривился: жесткий, деревянный звук вырвался из-под смычка. Петр поспешно положил скрипку на шкаф.

Теперь Петр сам хозяйничал на своей половине.

Он заметил, что к завтраку у него всегда чего-нибудь не хватает – чая ли, сахара, масла. Иной раз приходилось довольствоваться вчерашней коркой. Он проглатывал свой «пустой» чай и спешил на работу. А прежде завтрак ему приготовляла Люся – с вечера; утром завтрак стоял на столе, покрытый салфеткой, и Люся, высунув нос из-под одеяла, полусонная, давала Петру хозяйственные указания.

Теперь Петр сам наспех убирал свою комнату, возился с бельем, относил одежду в починку. Он испытывал все хозяйственные муки холостяка, которых не знал, будучи в армии, и от которых избавляла его Люся во время супружества.

Комнатка Петра с каждым днем становилась неуютнее. Шкафы, повернувшись к Петру спиной, казалось, не хотели знать своего бывшего хозяина. Вместо салфеточек и скатертей разостланы были газеты не первой свежести, посуда, случалось, по нескольку дней оставалась невымытой. Валялись окурки, брошенные небрежной рукой. И вскоре комната стала напоминать Петру случайные жилища его походных лет.

Иногда домашняя неустроенность и одиночество одолевали Петра, и он задумывался: не поспешил ли он с разводом?

Но всякий раз, вспоминая, как упорствовала Люся во всем, что было ему ненавистно, он спрашивал самого себя: неужели что-либо связывает его с этой капризной барынькой? И отвечал себе: ничего, конечно, ничего...

А Люся? Впрочем, та была тоже довольна разводом.

Слишком много, казалось ей, отдала она серенькому человеку, бесчувственному к красоте. Слишком много возилась она с солдафоном, бродягой, неспособным любить свой дом и семью. Она возмущалась: он забыл, видно, каким бобылем жил прежде в своих кишлаках и что она создала ему личную жизнь и уют. И вот теперь он отблагодарил ее за всё! Конечно, жить с таким человеком бессмысленно, и даже лучше, что они сравнительно быстро разошлись.

И как это часто бывает в подобных случаях, напряженный и раздраженный тон бывших супругов сменился холодной и безразличной вежливостью: они соседи, не больше; не унижаться же им до шумных ссор на всю квартиру.

Никаких отношений, никаких разговоров теперь между ними не было. Самое большее – подозвать к телефону, отрывисто постучав в перегородку, чтоб лишний раз не произнести имени, ставшего чужим; передать письмо или газету; открыть друг другу дверь парадной. И всё. Впрочем, вскоре даже звонок с парадной стал звонить им по-разному: «Логинову – 1 звонок, Боргман – 2 звонка». И только Борька, подружившийся в последнее время с Петром и захаживавший из школы, не хотел подчиняться разлучнице-карточке.

– Чего еще там! – ворчал Борька, звоня как придет на ум. Приход мальчика смущал бывших супругов, заставлял их стыдиться, точно совершили они что-то дурное и будто не в их воле было жить сообща или раздельно.

Когда знакомые удивленно спрашивали Люсю, верно ли, что она разошлась с Петром, она отвечала готовыми словами:

– Я ничего дурного не хочу сказать о Петре. У него много достоинств, он порядочный и, в сущности, добрый человек. Но мы не подходим друг другу характерами.

Или еще проще:

– Всё хорошо, что хорошо кончается!..

При этом она улыбалась несвойственной ей слегка циничной улыбкой.

«Только так ли уж хорошо?» – закрадывалось иной раз сомнение у собеседника, когда он вглядывался в осунувшееся лицо Люси.

Теперь Люсю стали чаще навещать те, кто натыкался прежде на холодность и молчаливость Петра. Да и сама хозяйка теперь охотней приглашала гостей. Правда, прежде чем приглашать, она всегда обращалась к Петру и, глядя ему прямо в глаза, спрашивала:

– Я хочу кое-кого пригласить завтра вечером – не помешаем тебе?

– Пожалуйста, пожалуйста, – отвечал Петр торопливо.

Сборища становились всё чаще, затягивались глубоко за полночь.

Склонившись над чертежом, или над книгой, или лежа в постели, сквозь сон, Петр слышал, как властвует за перегородкой хмельное веселье. Хрипел патефон, шаркали ноги. Незнакомые молодые люди, снуя взад и вперед, хлопали дверью, торчали в коридоре у телефона, упрашивали приехать кого-то. Среди чужих голосов Петр различал голос Люси.

– Если нет семьи, то хотя бы жить весело! – услышал он раз сквозь сон вызывающий возглас Люси.

«С ума сошла, дура!..» – пробормотал Петр и натянул одеяло на голову. Но возглас этот еще долго звучал в его ушах.

– Я – веселая вдова! – услышал он в другой раз и чуть было всерьез не разозлился. Но ему почудилось в голосе Люси что-то невеселое – досада ли, горечь ли, стыд? Сердце его шевельнулось.

А Люся и впрямь стыдилась развода не только перед Борькой, но и перед всеми своими родными и перед знакомыми. И сомнительную, как ей казалось, свободу она старалась возместить веселым образом жизни. Вначале это ей легко удавалось. Свободная, привлекательная, она в любом веселом обществе была желанным гостем. Да и в ее тесной комнатке собирались очень охотно: здесь был уют, непринужденность, жадная к веселью хозяйка.

Но вскоре Люсе наскучила такая жизнь.

Особенно тягостно она ощущала себя после визитов Борьки. Он выкладывал перед ней груду школьных и городских новостей. Он показывал фокусы и физкультурные номера. Он рассказывал обо всем, что делается в стране и за ее пределами. Он наполнял пустующее сердце хозяйки досадой и тайной завистью.

Борьке шел четырнадцатый год. В иные минуты он выглядел взрослым юношей. Тем странней казалось Люсе, что он, видимо, не понимает отношений, сложившихся между ней и Петром. Иначе был ли бы он так дружен с человеком, причинившим ей столько невзгод? Но иногда Борька превращался в прежнего озорного мальчугана, и тогда Люся думала: «Что связывает Петра с этим мальчишкой? Что вообще связывает между собой людей?»

И она удивлялась, что еще так недавно она дня не могла прожить без людей, а теперь всё чаще одолевало ее желание остаться одной. Сосредоточиться. Разобраться в чем-то запутанном и неверно свершенном. Может быть, изменить то, что считала до настоящего времени бесспорным и неколебимым.

В солнечные ясные дни с утра она по-прежнему уходила из дому. Но теперь не на главные улицы, не в магазины, не к раздражавшим ее потокам людей. Ее тянуло к пустынным набережным, к садам, к малолюдным окраинным улицам.

В эти солнечные ясные дни она вспоминала чувство воздушно-зрительной свежести мира, столь близкое ей, когда она была девочкой: ее детские глаза видели мир в четких контурах, в ярких и чистых красках, как в перевернутый бинокль, где мир, сжимаясь и концентрируясь, приобретает завершенность очертаний и красочность.

Она вспоминала, как после дождя блестели на солнце влажная зелень листвы и цветы; какой сахарно-белый был снег, как перелетал через застывшую реку резной чугун мостов. Она вспоминала, как красен был кирпич немецкой кирки; как изгибаясь сиял пухлый золотой крендель над входом в булочную. Она вспоминала, как сини, красны, зелены были стеклянные шары в дачных садах, на газонах, готовые вот-вот оторваться от стоек (как мыльные пузыри от соломинок) и улететь к облакам, похожим на вату, в голубое высокое небо.

В ту далекую пору, когда мир очертаний и красок спешил навстречу девочке, она бралась за карандаш и кисть. На бумаге вырастали зеленые, чрезмерно пышные сосны; бежал алый трамвай; тянулся коричневый дачный забор; лохматый пес лежал у конуры; лошадь била копытом по четким, как соты, торцам; вдали на блеклом финском прибрежном песке дремала смолистая лодка, перевернутая вверх дном.

Это было детское творчество – наивное и неумелое. Рисунки, однако, были полны выразительной простоты, изящной свежести и напоминали акварели японцев. Виктория Генриховна была в восторге от маленькой художницы («в доме нужно уметь всё») и показывала знакомым ее рисунки. Знакомые хвалили девочку, гладили, целовали ее кудрявую головку, дарили ко дню рождения альбомы и ящики с красками. Магда и Ютта мечтали, что со временем их сестра станет знаменитой и слава будет следовать за ней по пятам как тень.

В школе девочка рисовала натюрморты, которыми допекал учениц преподаватель рисования, худой, растрепанный старичок. Она прилежно выписывала неизменные в натюрмортах сочетания фруктов, посуды, цветов. Рисунки ее были правильны и аккуратны. Растрепанный старичок считал ее своей лучшей ученицей. И снова все хвалили юную художницу.

Позже девочку стали интересовать книги, музыка. Никто в доме не настаивал, чтобы она продолжала свое рисование: оно вдруг представилось домочадцам пустой детской забавой, не стоящей внимания, отошло на второй план и вскоре было заброшено.

Став взрослой, Люся изредка вспоминала о своем детском увлечении. Бывали минуты, когда чувство воздушно-зрительной свежести мира вновь охватывало ее. Особенно ее тянуло к миниатюрам, ибо здесь, сжатый пространством, концентрированный мир вновь обретал детскую завершенность линий, четкую красочность. В торопливом волнении Люся бралась за карандаш и кисть.

Но чувство свежести мира исчезало с капризной стремительностью.

Иногда Люся старалась искусственно вызвать и удержать в себе это чувство. Так иногда стараются вспомнить и вновь насладиться стершимся в памяти радостным сном или давно затихшей затронувшей сердце мелодией. Но даже при этих условиях это чудесное видение мира являлось к ней редко и не в той полноте, а как позабытый сон или стихшая песнь.

Зачем, зачем тревожили ее эти странные чувства?

Люся понимала, что та давняя радость для нее безвозвратно утрачена. И она даже не хотела к этой радости возвращаться, не чая найти ее во всей полноте. Она лениво откладывала незаконченные рисунки, забрасывала их затем в дальние ящики или рвала, если они уж слишком стыдили ее. Она давала себе слово никогда больше не браться за карандаш и кисть.

Впрочем, быть может, и впрямь глупо было возвращаться к этим ребяческим чувствам – ей, взрослой женщине, успевшей побывать замужем, развестись и жить веселой вдовой? Она отгоняла от себя мысли о форме и красках и все эти чувства, тревожившие ее. Они были запрятаны ею под ворохом повседневных нужд и забот и лежали теперь глубоко в ее памяти, как и сами рисунки, спрятанные на дне пыльных ящиков.

К зиме возникли денежные затруднения.

«Тебе с ним не ужиться, он человек не нашего круга», – вспоминала Люся предупреждающие слова Виктории Генриховны, и они всякий раз удерживали Люсю, когда она вот-вот готова была обратиться к родным за помощью. В самые трудные минуты супружества она не обращалась к родным за поддержкой душевной, и подавно не обратится сейчас к ним за помощью материальной.

Обращаться к друзьям? Нет.

К Петру? Ни в коем случае. Пусть лучше она умрет с голоду! Люся считала себя гордой и самолюбивой.

Но затруднения, как это порой случается, навалились все разом. Необходимо было срочно что-то предпринять. Люся решила собрать домашний хлам для продажи.

«В доме будет чище, и месяц-другой можно будет протянуть», – решила она.

А дальше? О том, что будет дальше, ей не хотелось думать: дальние надежды слишком часто обманывали ее. Наконец, что хорошего может быть дальше?

Добросовестно и прилежно, подобно тому как некогда выполняла она свой «мебельный» план, стала она выполнять теперь план распродажи. Новые гости – старьевщики с монгольскими лицами и низкими гортанными голосами – узнали дорогу на четвертый этаж, к хозяйке, распродававшей старье.

Хлам исчерпался гораздо быстрее, чем полагала Люся. Назрела необходимость продать нечто более существенное.

«Только не мебель», – думала Люся, с ужасом представляя оголенные стены и вспоминая комнату, какой увидела ее впервые. Ей казалось варварством вытащить хотя бы один прутик из насиженного ею гнезда. Кровать красного дерева, на которой она спала с девических лет, подарок мамы? Стол, заботливо убереженный ею от малейшего пятнышка и царапины? Зеркальный шкаф, где в идеальном порядке, как на витрине, был разложен весь ее гардероб?

Сколько усилий, сколько коммерческой изобретательности и материнской нежности было затрачено на эту мебель! И вдруг – лишиться всего? Люсе казалось, что мебель, точно живая, молит ее о пощаде.

И Люся решилась на тяжелую жертву.

Она раскрыла горку, вынула две простенькие статуэтки. Она долго смотрела на них и наконец, вздохнув, понесла в комиссионный магазин: Она солгала Валентину Евгеньевичу, что хочет очистить свою коллекцию фарфора от нескольких наскучивших ей вещиц и при случае заменить их новыми, более ценными. Ей было стыдно, словно она продавала краденое; будто совершала предательство по отношению к кому-то близкому; будто она отдавала на поругание что-то святое.

Статуэтки были быстро проданы, и так же быстро были истрачены деньги. И вскоре, как ни боролась Люся за каждую безделушку, она вынуждена была отнести в магазин второй транспорт фарфора. Потом пришлось отнести третий, четвертый – уже без стыда и без особой борьбы. Так неловкий растратчик протягивает руку за первым рублем с трусливой оглядкой, а дальше – не всё ли равно, сколько растрачено!

Горка опустела. Осталось несколько любимых чашек, которые Люся решила во что бы то ни стало сберечь.

Однажды Петр постучал Люсе в перегородку: к телефону! Никто не отозвался Петру казалось, что Люся дома (может быть, спит?), он заглянул на ее половину. Но Люси в самом деле не было дома.

Петр оглядел Люсину комнату. Он не был здесь со времени развода. Казалось, во всем соблюдался заведенный порядок, во всем чувствовалась Люсина хозяйская рука.

Но вдруг Петр увидел опустевшую горку. Он сопоставил ее пустоту с тем, что пришлось ему в последнее время краешком уха услышать и краешком глаза увидеть, и понял причину. Ему стало неприятно: как-никак, он был косвенной причиной затруднений Люси.

Помочь Люсе? Но он знал, что она не примет от него денег – даже в долг.

Вечером Петр стучится к Люсе.

– В чем дело? – спрашивает она его холодно, едва он ступает на ее половину. Петр смущается.

– Извини меня, – говорит он, стараясь побороть в себе смущение, – я хочу поговорить с тобой откровенно. Можно? – спрашивает он. И так как Люся молчит, он кивает на опустевшую горку. – Это не дело, Люся...

Теперь смущается Люся. Но и она берет себя в руки. Она пожимает плечами.

– А что же мне делать? – спрашивает ока слегка вызывающе. – Себя продавать, что ли? Или, может быть, выйти замуж? Спасибо, я уже однажды была замужем.

Молчание.

– Люся, – Петр старается говорить возможно мягче, – извини меня, надо заняться делом, работать.

– Работать, – повторяет она горько, – конечно!.. Говорить об этом легко. А то, что я не умею работать, – это неважно? Так, что ли?.. Ты-то ведь хорошо знаешь, что я... «стряпейка несчастная»... Петр, зачем нам зря время тратить? – добавляет она вдруг с прежней холодностью.

Но холодность эта теперь не смущает Петра.

– Ты очень многое умеешь, Люся, – говорит он примирительным тоном, как с капризным ребенком. – Ты знаешь языки, разбираешься в старинных вещах, рисуешь. Неужели нельзя преподавать немецкий или французский, скажем, хотя бы детям или в начальной группе? Ты можешь устроиться в антикварном магазине...

«Учительница? – мелькает в голове Люси. – Как «сухари»? Усмирять крикливых молокососов? Спасибо. Приказчица в антикварном магазине? Выслушивать любезности от всякого дурака, вроде того, который болтал в магазине о Марии-Антуанетте?»

– Ты очень заботлив, Петр... – говорит она язвительно.

Но Петр не хочет замечать ее колкостей:

– Я как раз говорил сегодня с одним моим товарищем, Волковым. Он художник, работает по фарфору. Ручаюсь, он приспособит тебя к работе, если только захочешь. Ведь ты так любила когда-то фарфор!

«Любила фарфор»! – Люся с горечью усмехается, поглядывая на опустевшую горку. Да, она когда-то любила фарфор.

– Я даже с ним договорился, – признаётся Петр, – завтра ты должна быть на заводе, в десять часов. Он просил, чтоб ты захватила какие-нибудь старые рисунки. Поезжай, Люся. Не пожалеешь.

Молчание.

– Ну, так как, Люся? – настаивает Петр.

– Не знаю, – говорит она, – подумаю.

– Подумай, – говорит Петр и уходит на свою половину.

Склонясь над чертежом, он насвистывает военный марш.

5

Превосходящий блеснам снег и иной

Под утро она спала беспокойно, – всё боялась проспать. И всё же проспала. Но Петр, перед тем как уйти на работу, постучал в перегородку:

– Люся, пора!

Она быстро вскочила.

За торопливым утренним чаем она бегло просматривала свои рисунки. Давнишние детские рисунки и более поздние, взрослые. Она так давно не бралась за карандаш и кисти, что дивилась теперь: неужели всё это она нарисовала? Неплохо. Ей думалось, что теперь она ни за что так не нарисует.

Было девять часов, когда Люся вышла из дому, но ей казалось, что еще совсем рано. Она не привыкла бывать в такую пору на улице. Между тем люди шли торопливо и устремленно, переполняли трамваи, автобусы, и ей пришлось добыть место в трамвае с бою. Она еле сдерживала себя, чтоб не огрызаться на ядовитые реплики трамвайных ораторов. Она разглядывала непривычных ей утренних пассажиров, словно чужестранка.

Трамвай уходил в глубь заводского района. На остановках небольшими группами выходили люди, спешили к воротам заводов и фабрик. Трамвай пустел. Люся прошла на площадку. Она впервые была в этом районе, ей приятно было смотреть, как несутся навстречу незнакомые ей места. Она замечталась. Трамвай долго вез ее вдоль реки, скованной льдом и щедро покрытой снегом; лишь изредка небольшие серые проталины говорили о приближающейся весне.

– Вам выходить! – вывела Люсю из задумчивости кондукторша.

Выйдя, Люся увидела длинное красное здание. Будто боясь остаться одна в незнакомом месте, она тотчас примкнула к группе людей, направлявшихся к проходным воротам. Деревянная калитка и тесная проходная будка показались ей неприветливыми. Входившие быстрым привычным движением показывали пропуск и исчезали в низкой двери, ведущей во двор.

Люся замешкалась с пропуском. Человек в пожарной форме внимательно оглядел ее шубку. Ей стало неловко.

Во дворе, по пути в художественную лабораторию (там находился Волков), Люся увидела вагонетки, наполненные густой глиняной массой и мелкими черепками. Ей встречались рабочие, переносившие на длинных полках грубую глиняную утварь. Заводской двор был грязен – тающий снег смешивался с отходами глины, – и приходилось ступать осмотрительно, чтобы не запачкать новые ботинки.

Она думала: каков он, этот Волков? Старый, молодой? Интеллигентный? Как он отнесется к ней? Да и сможет ли она работать на этом заводе?..

Здание управления было большое, и Люся долго бродила по коридорам в поисках комнаты Волкова. По пути Люсе встречались люди в халатах, несшие незаконченные фарфоровые изделия. Всё здание было насыщено мелкой фарфоровой пылью. Наконец на одной из дверей Люся увидела надпись «Художественная лаборатория» и робко взялась за ручку.

– Товарищ Боргман? – спросил ее человек, вынимавший из шкафа с фарфором синюю вазу. Очевидно, это был Волков. – Елена Августовна? – спросил он, пристально взглянув Люсе в лицо и жестом указав на табуретку.

На вид Волкову было лет тридцать пять. Полы его халата были широко распахнуты и виден был серый, добротной материи костюм. Ваза, которую Волков взял из шкафа, была запылена, но он действовал смело, не боясь за свой костюм.

– Захватили рисунки? – спросил он.

Люся подала папку. Некоторые рисунки Волков просматривал бегло, один за другим, будто перелистывая страницы наскучившей книги; на других подолгу задерживал свое внимание. Люся старалась угадать его мысли. Но лицо Волкова было замкнуто, невыразительно.

«Не понравилось», – решила Люся.

– Так-так... – сказал неопределенно Волков, откладывая рисунки в сторону и на мгновение задумываясь. – Мы вас устроим пока ученицей в художественную лабораторию. Захотите, сможете работать, ну и станете художницей. Мы будем рады, нам нужны художники. А если покажется трудным, найдем вам работу полегче, в копировальном цехе, копировальщицей.

«Копировальщицей?» – поморщилась про себя Люся: она полагала, что ей предложат место художницы, а не копировальщицы.

– Это тоже не так просто, как вам представляется, – сказал Волков, чуть улыбаясь, точно в ответ ее мыслям.

Люсе стало неловко: она ведь и кисть-то не умеет держать так, как полагается при фарфоровой росписи (она слышала, что здесь нужен особый навык).

– Благодарю вас, – сказала она, смутившись. – Как вы найдете нужным...

– Я сейчас в отпуске, – сказал Волков, – и на заводе нахожусь, так сказать, в гостях. Но сейчас я иду по разным делам по цехам. Думаю, вам будет полезно пойти со мной: познакомитесь со всем процессом.

Он собрался идти, но какой-то человек отозвал его от Люси.

– Одну минуту, простите... – сказал Волков.

Люся прислушалась к их разговору. Он показался ей незначительным.

«Вроде Петра, – подумала Люся про Волкова: – в отпуске, а всё торчит на заводе».

Ее раздражала эта привязанность к месту работы. Было, по мнению Люси, что-то чиновничье, ограниченное в такой привязанности.

«Всё дела да дела! – злилась сна, – а жизнь?.. Акакии Акакиевичи! Сидят по своим департаментам и судачат». О, если она поступит на работу, с ней ничего подобного никогда не произойдет.

– В шубе вам будет жарко, – услышала Люся голос Волкова. Она не заметила, как он отпустил собеседника и снова стоял возле нее, пальцем указывая на шубу. – Если не боитесь простуды (придется пройти через двор), снимите шубку и наденьте халат. Мы все здесь так бегаем, без пальто... ничего.

В халатах, быстрым шагом они прошли через двор в другое здание.

Затем они прошли через длинные теплые помещения, где фарфоровая пыль была гуще, чем в управлении. Люся видела деревянные чаны, дробилки, станки. Рабочие были в белых халатах, работницы почти все носили косынки – от пыли. Люся видела мощные мялки, где тяжелые металлические конусы без устали бежали по кругу, разминая податливо-мягкую глину. И еще Люся видела неустанную жизнь гончарных станков, где неуклюжие комья, в движении, перерождались в точные, тонкие формы.

Халат прикрывал платье Люси, и всё же она испытывала неловкость, чувствуя, что ее шапочка и щегольские ботинки не к месту. Она ощущала на себе чуть удивленные взгляды рабочих и работниц.

Сперва от новизны впечатлений, от смущения она не совсем хорошо понимала объяснения Волкова. «Полевой шпат», «фуксит», «белье», – доносились до нее странные чужие слова, и ей было трудно понять, что за ними кроется. Она всё же старалась не терять основной нити и постепенно стала понимать, что происходит перед ее глазами.

Весь завод прошел перед ней быстрым пестрым калейдоскопом.

Здесь всё было ново, многое было неясно, многое совсем непонятно. Но одно Люся ясно видела: грубое, грязное месиво глины, попадая сюда, превращается в молочно-прозрачный на свету фарфор; бесформенные куски, обломки, напоминавшие черепки разбитой кухонной посуды, здесь превращались в изящные, покрытые росписью чашки, тарелки, вазы – в изделия, исполненные красоты. И ей показалось странным, что она об этом никогда не задумывалась – она, столько раз твердившая Валентину Евгеньевичу из антикварного магазина, что фарфор ее страсть. Фарфор, оказывается, становился ей близок лишь с момента, когда попадал в магазин, а вся история ее любимца была ей не очень-то хорошо известна.

– Каолин, – слышала Люся голос Волкова, – это глина, из которой, как вы видели, делается фарфор. Это слово не русское. «Каолин» – по-китайски значит: высокий холм. Известно, что китайские гончары находили эту прекрасную глину на склонах высоких холмов. Китайцы очень ценят и очень любят фарфор. Вот послушайте, как хорошо сказал о фарфоре китайский поэт Ту, живший свыше тысячи лет назад: «Звонкий как нефрит и превосходящий блеском снег и иней». – Эту фразу Волков громко продекламировал.

«Он и сам поэт», – усмехнулась про себя Люся.

Затем они вернулись в здание управления, в художественную лабораторию, прошли в большую светлую комнату с широкими окнами. Человек десять сидело здесь за отдельными столами, держа в одной руке изделие, в другой – кисть. Резко пахло скипидаром (он нужен был для разведения красок). Так пахла когда-то детская комната в большом сером доме на Васильевском острове, когда заболевал кто-нибудь из детей.

Волков представил Люсю художникам.

– Татьяна Николаевна, – обратился он к одной из художниц, – возьмите на попечение нового работника, товарища Боргман. Она к нам на испытание, побеседуйте с ней.

– Пожалуйста, товарищ Боргман, – приветливо сказала Татьяна Николаевна, отставляя чашку и пододвигая Люсе табуретку.

Садясь, Люся хотела стряхнуть пыль с табуретки, но постеснялась.

Татьяна Николаевна была совсем молодая женщина, года на два моложе Люси, полноватая, белокурая. Она принялась расспрашивать Люсю, где та училась, где и в какой области работала. Люся чувствовала себя неучем и досадовала, что Волков заставил ее краснеть перед своей молоденькой помощницей.

Татьяна Николаевна, однако, не, была помощницей Волкова, как это показалось Люсе. Из разговора Люся, к удивлению своему, узнала, что Татьяна Николаевна работает на заводе уже девять лет и является в мастерской, так сказать, неофициальной старшиной; поэтому-то обычно и направляет к ней Волков всех новичков.

– Ведь и вы у нас новичок, – улыбнулась Татьяна Николаевна дружески, и Люся почувствовала, что слова «у нас» вдруг смягчили ее досаду на Волкова и недоверие к «попечительнице».

На другой день, войдя в мастерскую, Люся увидела рядом со столом Татьяны Николаевны маленький столик.

Татьяна Николаевна принялась обучать Люсю фарфоровой азбуке, грамоте росписи по фарфору. Она показала ей, как нужно растирать краски шпателем, и как нужно смешивать их, и как нужно держать кисть, чтобы рука была твердой и вместе с тем гибкой. Она показала ей технику накладывания краски; оказывается, на фарфор краска накладывалась не совсем так, как на бумагу или на холст, вдобавок немалую роль играла кривизна поверхности изделий.

Особенно много трудностей и разочарований пришлось испытать в связи с обжигом: краски после обжига капризно меняли свои цвета и, следовательно, соотношения. Люся была удивлена, даже огорчена тем, что первая гамма цветов, необожженная, становится совсем иной, пройдя через муфель – особую печь, где происходит обжиг. Тусклый, темно-коричневый тон «033» (каждая краска имела свой номер) превращался в пурпурный, яркий; блеклый с сероватым оттенком «689» давал тон жизнерадостный синий; а блестящее золото было до обжига и полировки оливково-грязным.

Чтоб создать желанную роспись, надо было постичь каприз красок и сочетаний. Надо было, касаясь кистью невзрачных с виду красок, пропускать их в своем воображении через огонь. Наблюдая, как вынимают из муфеля прошедшие обжиг изделия, Люся воочию убедилась, что, лишь пройдя через огонь, становится роспись такой прекрасной, какой ее замыслил художник, и навеки спаянной с фарфоровой массой.

Для начала Люсе дали копировать «саксонские» цветы.

Столик Люси долгое время стоял рядом со столом Татьяны Николаевны. Работая, Люся чувствовала на себе внимательные взгляды соседки. Время от времени Татьяна Николаевна откладывала в сторону свою работу, давала Люсе указания. Люсе казалось, что указания эти художница произносит слишком громко, чтоб подчеркнуть перед остальными сотрудниками свое превосходство над новичком. Это злило ее, она готова была спорить и огрызаться по каждому пустяку. Она сама достаточно хорошо понимает в искусстве, а ей нарочно преподносят азы.