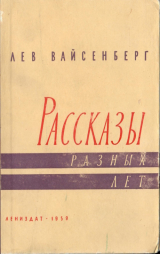

Текст книги "Расссказы разных лет"

Автор книги: Лев Вайсенберг

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)

С сослуживцами Люся первое время почти не общалась. Кем были они для нее? Чужими людьми, просиживавшими ежедневно в этой комнате с кистью в руках по восемь часов и расходившимися по домам, чтобы жить каждый своей жизнью. Чем же могли они быть интересны Люсе? Ничем.

Но шло время и Люся поневоле знакомилась с окружавшими ее людьми и с их жизнью.

Больше всего Люсе приходилось общаться с Татьяной Николаевной, и она чувствовала, что та, хотя и моложе ее, но относится к ней как опытная и добрая старшая подруга относится к младшей, неопытной. И так случилось однажды, что Татьяна Николаевна назвала свою ученицу запросто – Леной, а Люся назвала свою руководительницу – Таней.

Люся чувствовала, что авторитет и любовь, которыми пользовалась Татьяна, были справедливо заслужены ею за девять лет работы. Товарищи поговаривали, что пора готовиться к десятилетнему юбилею Татьяны. Люся сравнивала недолгие дни своей работы с этими вескими годами. Она испытывала перед Татьяной такое чувство, какое мать с младенцем-первенцем на руках испытывает перед другой матерью, окруженной взрослыми любящими детьми: молодой матери кажется, что ей никогда не достичь счастья старшей.

К стыду своему, Люся обнаружила, что даже завидует Татьяне. Она, впрочем, быстро утешилась: ведь она-то, Люся Боргман, поступила сюда не для почестей и юбилеев, а для того, чтобы зарабатывать на жизнь.

В доме родителей Люсе думать о деньгах не приходилось; Петр целиком отдавал ей заработанное, и, в сущности, она ощутила горький вкус нужды впервые, когда развелась. Но, видно, и этих дней было достаточно, чтобы ждать первого заработка, стиснув зубы от нетерпения.

Забавно: ее, как девчонку, радовал не столько самый заработок, сколько то, что деньги-то заработаны именно ею, самостоятельно. Ведь прежде, размышляла она, ей нужно было за них отвечать перед мужем, – хотя Петр никогда не требовал у нее отчета. Но Люся видела в этом долг жены и хозяйки. А сейчас, захочет она – выбросит деньги в реку и ни перед кем не будет чувствовать себя виноватой. Она – их хозяйка.

Люся вдруг ощутила себя сильной, независимой и уж вовсе некстати вдруг чуть не расплакалась, отходя от решетчатой перегородки, за которой сидел очкастый кассир.

Гуляя как-то с Татьяной по двору во время обеденного перерыва, Люся была весьма удивлена, когда шедший навстречу пожилой рабочий вдруг отозвал ее спутницу в сторону и, обменявшись несколькими словами, ласково и фамильярно потрепал ее по щеке. Но удивляться здесь было нечему: пожилой рабочий был, оказывается, отцом Татьяны, работавшим на этом заводе муфельщиком.

Он поступил на завод в конце прошлого века мальчишкой-чернорабочим; потом стал кочегаром; потом овладел сложной специальностью муфельщика. Почти всю свою жизнь он был связан с «Фарфоровым». Жил он со своей семьей где-то здесь, неподалеку. Много лет назад рабочие императорского завода были, сравнительно с другими, более обеспечены и политически более «спокойны», но Николай Егорович тесно общался с «неблагонадежными» соседями и за это дважды был уволен с завода.

В голодные годы гражданской войны Таня носила отцу на завод обед. Она прижимала к груди теплый горшочек с пшенной кашей, заглядывалась на широкую реку и далекий, казалось, недосягаемый, берег.

Всё это Люся узнала от самой Татьяны, когда они ехали вдоль реки по набережной, возвращаясь с работы в город.

Иной раз Татьяна встречалась с отцом, заходя к нему по делу в муфельную. Иной раз они сталкивались в столовой, на собрании или во дворе. Отец и дочь задерживались друг подле друга на несколько секунд и, обменявшись двумя-тремя словами, а то и просто улыбнувшись друг другу, расходились в разные стороны. Они чувствовали себя здесь свободно и непринужденно, точно завод был их родным домом.

Позади Люси работал нелюдимый, молчаливый художник в пенсне, Соколовский. Однажды, когда никого не было в мастерской, Соколовский обратился к Люсе за скипидаром. Они разговорились. Соколовский вытащил из шкафа свои работы, стал рассказывать о них Люсе. На белоснежном фарфоре Люся видела женщин в странных и ярких одеждах, фантастических животных, сказочные растения. Работы Соколовского очень понравились ей.

В детстве Соколовский был болезненный мальчик, и богатые родители продержали его много лет в Швейцарии в санаториях. Мальчику запрещалось забавляться так, как забавлялись здоровые дети. Целые дни просиживал он на санаторном балконе, по грудь укутанный шерстяным клетчатым пледом. Больной мальчик зарисовывал в альбом раскрывавшиеся перед ним, близкие и вместе недоступные ему горные снеговые пейзажи: альбом его наполнялся сказочными сюжетами, вычитанными из книг.

В мастерской Соколовский считался художником очень талантливым, и товарищи относились к нему с уважением, прощая ему его нелюдимость и молчаливость. Правда, порой они подтрунивали над странными темами его росписи.

Люсе польстило, что Соколовский заговорил с ней первый.

Рядом с Соколовским сидела молоденькая розовощекая девушка Верочка. Вначале Люся думала, что Верочка ученица, такая же, как и она сама. Она была удивлена, узнав, что несколько лет назад Верочка окончила керамический техникум и уже три года работает художницей. Верочка была самым веселым и беспокойным человеком в лаборатории. Танцы были ее страстью. Жить с Верочкой не в ладу было никак невозможно.

Часто к столику Люси подходил Мрозевский – художник, работавший аэрографом (особым распылителем, накладывающим краску через металлический трафарет). Он охотно и много говорил о фарфоре, давал Люсе советы, указания. Но вскоре Люся увидела, что никто не слушает Мрозевского, и поняла, что болтовня его не что иное, как способ отлынивать от работы. Ко всему, Мрозевский был не прочь посплетничать. Люся несколько раз обрывала Мрозевского: этого ей еще не хватает – сплетнями заниматься.

Зато чувство уважения вызывала в ней Эсфирь Иосифовна – сосредоточенная, трудолюбивая художница, сидевшая в стороне, у окна. Эсфирь Иосифовна никогда не вмешивалась в разговоры товарищей и, сидя у окна, в стороне от всех, как бы подчеркивала неуместность разговоров во время работы. Впрочем, когда возникали принципиальные споры, Эсфирь Иосифовна неизменно участвовала в них и боролась за свои позиции в искусстве со страстью и непримиримостью фанатика.

Постепенно Люся познакомилась и с остальными художниками. Правда, ее связь с заводом не выходила за пределы художественной мастерской, и весь огромный завод, одним лишь маленьким винтиком которого являлась эта мастерская, был Люсе неинтересен и даже пугал ее своей непривычной кипучей жизнью.

С работы она возвращалась обычно с Татьяной; часто к ним присоединялись Верочка и Соколовский. Ехать в трамвае приходилось долго, минут сорок – находилось о чем поговорить. Иной раз Люся встречала своих новых товарищей и утром, едучи на завод. Она начинала входить в их интересы, понимать их особые намеки, шутки. Она узнавала их силу и слабости. И, к удивлению своему, обнаружила, что, несмотря на всю несхожесть ее новых товарищей, нередкие пикировки и даже ссоры, происходившие между ними, они представляют собой в сущности нечто единое и целое.

На четвертый месяц Люсе дали проработать детали из орнамента индийской миниатюры. Когда она взяла в руки «белье» (нетронутый краской фарфор), ей вдруг пришли на память слова Волкова:

«Превосходящий блеском снег и иней...»

Она держала в руке изделие. Слова Волкова звучали у нее в ушах.

Она еще много раз вспоминала эти слова, получая для росписи не тронутый краской фарфор.

8

Дискуссия о васильках

А дом? Что стало с домом Люси, ее гнездом (как некогда она называла его)?

С утра хозяйка покидала свой дом. Часами ждал он привычных заботливых рук хозяйки, но они, оказывается, изменяли ему: весь день Люся работала в мастерской, обедала где-то в городе, возвращалась домой лишь под вечер.

Когда она поднималась по лестнице, ноги у нее подкашивались. «Еще бы! – неведомо на кого сердилась она. – Вы сами попробуйте вставать засветло, дважды ездить в этой бочке с сельдями – трамвае, восемь часов просидеть за рабочим столом. Не очень попрыгаешь после такого дня».

Но что можно сделать, если судьба против тебя? Если против тебя родные и муж? Если даже послушные тебе прежде истины обратились теперь против тебя? Скажем, она и прежде не раз слышала: «Кто не работает, тот не ест», но теперь истина эта обернулась к ней своей суровой стороной.

Сумрачно встречал дом хозяйку – будто обманутый муж.

Зато как наслаждалась Люся отдыхом, забравшись наконец на диван с книжкой в руках. Она злилась, когда телефон отрывал ее от дивана. Нет, товарищи, она никуда сегодня не выйдет. Она устала как пес, у нее миллион хозяйственных дел. Как-нибудь в следующий раз. Позвоните.

Год назад настоящая жизнь хозяйки начиналась лишь поздно вечером. Теперь в эту пору, уже сквозь сон, Люся иной раз слышала приглушенные безответные звонки.

Своих прежних друзей она избегала. Беспокойные, они нарушали ее новую жизнь и возвращали к прежней. (Шаркали ноги. Хлопала дверь. Кружилось по комнате хмельное веселье.) А ей невозможно было совмещать обе жизни. Никак невозможно. Она чувствовала себя разбитой, берясь на следующий день за кисть.

Но она была рада, когда к ней приходили товарищи по лаборатории, особенно Татьяна, Верочка, Эсфирь Иосифовна, Они вселяли в сердце хозяйки покой, двигали мысли, желания в нужном ей направлении.

Однажды из сумочки Татьяны выпала фотография.

– Кто это? – спрашивает Люся, кивая на карточку.

– Муж, – говорит Татьяна, краснея.

– Ваш муж? – удивляется Люся. Она почему-то считала, что Татьяна не замужем.

– Он уже два года в экспедициях, в Арктике, – говорит Татьяна, точно оправдываясь. – Мы два года не виделись.

– Ах, вот как!.. Два года в Арктике... – произносит Люся задумчиво, приближая к глазам фотографию.

На капитанском мостике стоит человек. Он в меховой шапке с морским гербом. Кажется, он внимательно, чуть удивленно смотрит на Люсю. Кажется, взгляд его спрашивает: кто эта смуглая черноволосая женщина рядом с его белокурой Таней? Ощущение это столь живо, что Люсе хочется ответить: это она, Люся Боргман, новая приятельница его жены. Но отвечать некому, и Люся сама забрасывает Татьяну вопросами. Человек на капитанском мостике, чуть посмеиваясь, смотрит на свою белокурую жену и ее смуглую приятельницу.

Голоса женщин оживляются.

Петр – за перегородкой – слышит их, невольно прислушивается.

Он теперь часто прислушивается к новым голосам за перегородкой. Чьи это голоса? Кто эти люди? Один голос – спокойный, мягкий; другой – высокий, смешливый; третий – всегда возмущенный чем-то. Он знает, что есть Татьяна, Верочка, Эсфирь Иосифовна. Вскоре Петр стал различать приятельниц Люси по голосам.

Послышался однажды и мужской голос, тихий, вкрадчивый. Часто позднее других звучал он за перегородкой. Это Соколовский стал засиживаться у Люси.

«Чего он торчит до поздней ночи?» – недоумевал Петр.

Раз, вернувшись домой навеселе, Петр услышал знакомый мужской голос. В голове у него шумело. Он улегся в постель и вдруг разозлился.

– Веселая вдова!.. – произнес он громко, на всю комнату и натянул на голову одеяло..

Утром Петру было неловко: услышала? Он старался не попадаться Люсе на глаза, но, как назло, столкнулся с ней в узком коридоре. Лицо ее было спокойно, безразлично. Она лишь плотней завернулась в свой желтый халатик и, проходя, тесней прижалась к стене.

«Ладно, – подумал Петр. – Тем лучше... (Чем, собственно, лучше, он не знал.) Да стоит ли волноваться из-за пустяков?» – махнул он рукой.

Конечно, из-за пустяков не стоило волноваться.

Люся теперь это хорошо понимала, – у нее было немало серьезных дел. Особенно ее беспокоило, что все вокруг нее успевали, быстро продвигались вперед, а она всё еще была ученицей.

«Следовательно...» – подгоняла она себя.

Проходя мимо решетчатой перегородки, за которой сидел очкастый кассир, она всякий раз со стыдом вспоминала, как чуть не заплакала, получая впервые зарплату. Какой она была тогда глупой, сентиментальной! Теперь она понимала, что получить работу может каждый. Важно, считала она, иметь работу хорошую.

«Согласитесь сами, – мысленно убеждала она кого-то, – если уж работать, то хотя бы много зарабатывать. Разумеется, честным путем».

Но много и честно зарабатывать, размышляла она, можно только одним путем: квалифицируясь. Вот она и поступила, по совету Татьяны, на десятимесячные курсы при Академии художеств.

«Десять месяцев!.. – морщилась она. – Когда это кончится?»

Однако посещала курсы исправно.

Когда-то она пожимала плечами: как это люди успевают работать и одновременно учиться? Но теперь, к ее удивлению, так получилось, что сама она одновременно работала и училась. Она, Люся. И ей это нравилось. Она чувствовала себя весьма деловой. Самостоятельной. При случае она старалась подчеркнуть, какой она молодец.

Правда, иной раз она так переутомлялась, что впадала в уныние и даже собиралась бросить курсы. Всякий раз ее удерживала Татьяна:

– Потерпите, Люсенька! Зато потом будете здорово шагать, как Гулливер у лилипутов...

Однажды Волков предложил Люсе расписать небольшую скульптуру «Волейбол». Лепил ее молодой, неопытный скульптор, она была невыразительна, статична. Но уже изготовлено было много «белья», и приходилось, как говорится в таких случаях, «спасать скульптуру росписью».

Люся взяла в руки фарфор. Неуклюжий волейболист не мог расстаться с мячом, тяжелым грузом прилипшим к его ладоням. Люся прилежно искала оживляющие краски. И вдруг под кистью ученицы художественной лаборатории волейболист обрел стройность, мужественность, и мяч, грузным ядром давивший ему на ладони, вдруг захотел легкой птицей взвиться в воздух, перелететь через сетку.

– Гений! – улыбаясь похвалил Люсю Волков.

За удачную работу он обычно награждал художников словом «гений». Слово это, по общему признанию художников, действовало весьма ободряюще. В мастерской повелось произносить его шутя, по-волковски. Люсе приятно было заслужить от Волкова «гения», – разумеется, это была только шутка, но всё ж таки...

После росписи «Волейбола» Люсе стали поручать роспись «ситцем» – простыми пестрыми композициями. Затем Люся перешла к растительному и животному орнаменту. Татьяна была права: шаги Люси в работе стали крупней и уверенней.

А дом? Что всё же стало с домом Люси, с ее гнездом?

Недавно царила здесь праздничная нарядность. Всё было изящно, аккуратно. Всё было добротно. Все вещи чинно покоились в надлежащих местах.

Правда, музейным холодом веяло отовсюду. Тепла жизни здесь не было. Такими нередко бывают квартиры себялюбивых, бездетных, не первой молодости супругов. «Трогать запрещено», «Не касаться руками» – висят незримые надписи на всех вещах.

О, как летит кувырком многолетняя чинность и иерархия вещей, когда появляется вдруг в такой квартире жадный к жизни малыш!..

Большой стол красного дерева, стоявший посреди комнаты, теперь был переставлен к окну, к свету, – Люсе иной раз приходилось работать дома. Палевую скатерть с тяжелой бахромой сменила толстая синяя бумага. Банки с кистями, скляночки с краской, «белье», шпатели, карандаши – всё это воинство вытеснило кокетливые салфеточки, вазочки, безделушки.

А остальные вещи со всех углов комнаты словно тянулись к столу, с любопытством поглядывали на собрата, злорадно посмеивались, как приструнили чванного франта из красного дерева. Они не знали еще, злые насмешники, что их ждет не лучшая доля.

Заходил иногда к Люсе Василий Васильевич, уполномоченный, видел изменения, происшедшие в комнате, бормотал, пожимая плечами: «Чудная Елена Августовна! Чего только не придумает!»

И он не мог попять, зачем нужно было этой красивой, скромной женщине разойтись с мужем, разрушить насиженное гнездо и, как бездомной птице в поисках корма, каждодневно метаться из одного края города в другой...

Вот Люся сидит в мастерской, старательно выписывает завитушки орнамента. Тишина. Все прилежно работают. Люсе приятно видеть, как белая поверхность фарфора зацветает и оживает под тонкой кисточкой в ее руке. На память Люсе приходят картинки далекого детства: карточный стол в гостиной, финские дачи, кухня, похожая на аптеку... А вот она совсем запустила свое хозяйство... Петр... Вспоминая Петра, она хмурится. Ведь Петр...

– Елена Августовна! – слышит Люся.

Вот она стоит перед Волковым. Их разделяет стол. Она видит разрозненные предметы сервиза, тарелки. Они запылены, но там, где прошлась тряпка, сверкает чистый, предельно белый фарфор. Одного взгляда Люси достаточно, чтобы распознать в нем фарфор высшего качества.

На всех тарелках, однако, среди молочной белизны торчат крупные синие крапины, точно пятна от страшной накожной болезни.

Это старый, не законченный росписью сервиз, затерявшийся в дебрях императорского завода; его откопал Волков.

– Вы должны дать свою композицию, используя эти неудалимые крапины, – говорит Волков, протягивая Люсе тарелку.

Люся смотрит на прихотливые синие пятна. Роспись, предложенная Волковым, требует выдумки и самостоятельности. Но Люся чувствует, что в силах справиться.

– Постараюсь, – говорит она и бережно берет тарелку из рук Волкова.

Конечно, она справится.

В лаборатории Люся во всеуслышание объявляет, что намерена выполнить задание без посторонней помощи, совершенно самостоятельно.

– Пора! – чуть дерзко и чуть виновато отвечает она на недоумевающий взгляд Татьяны. – Буду знать, по крайней мере, что это сделала сама.

Спустя несколько дней синие крапины обращены в цв"ты. Какие? Этого Люся сама хорошенько не знает. Похожие, пожалуй, на васильки – и в то же время никак не васильки. Они растут на тонких зеленых стеблях, печально склоняя синие увядшие головки, готовые вот-вот сорваться с зеленых стеблей.

Когда она дорисовывает последние лепестки, она слышит позади себя громкий голос:

– Буржуазнейшая халтура!

Она резко оборачивается. Мрозевский, стоя на цыпочках, заглядывает ей через плечо. Глазки его прищурены. В мастерской, как назло, полная тишина. Сказанное прозвучало особенно четко и продолжает звучать в тишине мучительно долго, осязаемо, точно предмет. От неожиданности Люся не находит, что ответить нахалу. Или, быть может, он сказал это в шутку? Она чувствует, что все оторвались от своих работ, атакуют ее со всех сторон взглядами.

– Кому нужны эти цветочки? – продолжает Мрозевский, оглядывая присутствующих и ища в их глазах сочувствия. – Кому? – он разводит руками. – Пролетариям они, во всяком случае, не нужны.

– Вы-то откуда знаете, что нужно пролетариям? – обрывает его Люся, опомнившись. – Сами-то вы ведь не пролетарий?

– Пора уже знать, уважаемая художница, что дело не в этом, – язвительно говорит Мрозевский. – Важно стоять на точке зрения пролетарской эстетики. И вот с этой позиции я утверждаю, что цветочки ваши, извините меня, буржуазнейшая халтура. У нас слишком мягко относятся к вопросам качества в искусстве. Если бы рабочий, муфельщик скажем, давал брак, – такого бы перца задали ему! А с художником носятся как с писаной торбой.

«Что он, с ума сошел?» – думает Люся, но не находит, что возразить.

– Вот был, скажем, Чехонин, – ораторствует Мрозевский. – Все кричали: «Чехонин! Браво, Чехонин! Первый фарфорист советский!» Один писака – я сам читал – так прямо и написал о нем: «художник революции». А художник-то этот – раз! – и за границу. И теперь нас же еще ругает. Я считаю, что у многих советских художников нутро до сих пор буржуазное. Конечно, не в смысле контрреволюционном. Я это не говорю. Но всё-таки... Иных не следовало бы даже пускать на наш завод...

– И весь фарфор расписывать вашим аэрографом через трафарет? – одним духом выпаливает Верочка (уж слишком он разошелся, нахал!).

Все улыбаются. Напряжение рассеивается.

«Молодчина, Верочка!» – молча ликует Люся.

Мрозевский хочет ответить. Но неожиданно Люся получает новое подкрепление.

– Товарищ Мрозевский склонен допускать на советские заводы одних лишь болтунов, а не художников, производящих ценности, – спокойно говорит Соколовский, снимая пенсне и холодно оглядывая Мрозевского.

– Вас, Евгений Александрович, разговор о советском искусстве вообще не может касаться, – дерзит Мрозевский: – вы работаете на экспорт и потрафляете чужим вкусам. Вы советский работник, а не художник. И всё. Это, конечно, дело полезное: за вашу работу мы получаем валюту и всё такое, конечно. Но это не советское искусство.

«Пожалуй, он прав», – думает Люся.

– Вы ошибаетесь, товарищ Мрозевский, – слышит она спокойный голос Соколовского. – Всякое искусство, делающееся и идущее на пользу Советского Союза, есть советское.

– Но уж, во всяком случае, не ваши витязи и боярышни, – обрывает Мрозевский.

– И даже они, – всё так же спокойно продолжает Соколовский. – И даже всё то, чем мы потрафляем, говоря вашим языком, западному покупателю, есть советское, и характерно, что за границей имеет хождение как чисто советское. Это надо учесть. Весь секрет в том, Мрозевский, что выпрыгнуть из себя мы, советские люди, уже не можем, если бы даже хотели кому-нибудь потрафлять. Многим пора это понять.

«Нет, конечно, прав Соколовский», – радуется Люся.

– Не в этом наш порох, Евгений Александрович, – вмешивается в спор Эсфирь Иосифовна. – И поэтому, думаю, Мрозевский на этот раз прав. Существо нашей росписи на девять десятых должна составлять советская тематика. Одной десятой вполне хватит тем, кто уж никак не может давать современную тематику.

– Вроде Евгения Александровича, – подхватывает Мрозевский.

– И тогда, – снова выпаливает Верочка, – вся роспись будет состоять из фотографий Советского Союза, как у тебя, Фира? Правильно?

«Ну и язычок!» – поражается Люся.

– Это во всяком случае правильней, чем рисовать в наше время всё, что попадется на глаза, – энергично парирует Эсфирь Иосифовна (язычок Верочки, видно, умеет колоть в самые больные места). – Ничего не значит, – сдвигает она свои темные брови, – ничего не значит, что мне лично многое не удается. Придут после меня другие художники и сделают лучше.

– Ты очень много о себе мнишь, Фира, – говорит Верочка.

– Не о себе, – упрямо говорит Эсфирь Иосифовна, – а о принципиальном пути в работе. Я считаю, что мой путь правильный и что боргмановские васильки нам не нужны. Мрозевский в данном случае прав.

«Боргмановские васильки?..»

Люся вздрагивает. Она так напряженно следила за спором, что совсем забыла о своих васильках. Слова Эсфири Иосифовны возвращают Люсину память к тому, из-за чего загорелся сыр-бор.

«Боргмановские васильки?..»

Бывали, конечно, подобные споры не раз – с другими художниками. Но Люсю, признаться, они мало тревожили. «Надо аккуратно выполнять то, что предлагает руководитель. И только, – считала она. – Все эти споры и тонкости выеденного яйца не стоят», – отмахивалась она.

Но сейчас спор шел из-за нее, из-за этой злосчастной тарелки, подсунутой Волковым. Конечно, она понимала, что речь вместе с тем идет о чем-то более важном (не тарелка же с ее рисунком, в самом деле, разожгла такой спор!). Но всё же упомянуты были «боргмановские васильки», и, значит, затронута она, Боргман. Да, сейчас Люся оказалась в зоне огня, и уже нельзя было с этим не считаться, как прежде, когда он обжигал других.

И с этой минуты, – слушала ли она спокойные слова Соколовского, трунящие над фанатической правдой Эсфири Иосифовны; улыбалась ли веселым колкостям Верочки; возмущалась ли дерзкими наскоками, и самоуверенностью Мрозевского, – все слова спорящих жгли ее, ранили, и надо было открыть ответный огонь. Но, словно солдат в первом бою, она не могла разобраться в этом смешении огней, как ни хотелось ей действовать, драться, отстаивать свою правоту.

– Мрозевский часто будет казаться правым, – слышит Люся голос Татьяны. – И секрета тут нет: он говорит только общие фразы. Ну, кто же спорит о том, что основная тематика наша должна быть советской? Но эта общая фраза Мрозевского, хотя и верная, только путает, когда речь идет о частном случае. Ну, рассудите, товарищи! Молодая художница только-только овладела техникой росписи и сделала первую самостоятельную композицию. Конечно, в ее работе есть много неправильностей. Мне самой, честно говоря, композиция не нравится. Но вместо того, чтобы объяснить Боргман, в чем ее ошибки, предостеречь на следующий раз, Мрозевский дерзит: «буржуазная халтура»! При чем тут халтура, товарищи? Мне кажется, у нас часто смешивают халтуру и неудачу. А ведь это совсем разные вещи. Халтура – это бесчестное, безответственное отношение к работе...

– Философия! – прерывает Мрозевский. – Здесь, Татьяна Николаевна, завод, а не Академия художеств. Сделан брак – значит надо ударить по бракоделу, в другой раз будет осмотрительней. И здесь не ясли, Татьяна Николаевна. Кто не может слушать без того, чтобы не расстраиваться, пусть не слушает. А кто хочет быть нянькой, пусть нянчится.

– С вами, Мрозевский, видно, напрасно нянчились! – говорит Верочка, глубоко вздыхая.

Все смеются.

– К сожалению, – продолжает Татьяна, – Елена Августовна сама не хотела, чтобы мы ей помогли. Я дважды предлагала ей консультацию – не захотела. «Буду знать по крайней мере, что это сделала я сама!» – копирует Татьяна Люсю. – Ну, вот и сделала сама, – говорит она с огорчением в голосе. – Вина Елены Августовны именно в этом, а вовсе не в том, в чем ее обвиняет Мрозевский, – в халтуре. В следующий раз, я уверена, Елена Августовна прислушается к мнению товарищей.

Мрозевский готов разразиться новой филиппикой. Он поднимает руку. Но в дверях в это время появляется Волков. Он видит посреди мастерской Мрозевского с поднятой рукой, раскрасневшуюся, смущенную Люсю, возбужденные лица художников. Атмосфера явно нерабочая.

– Митингуете? – с притворной строгостью оглядывает он художников.

– Хуже, – говорит Верочка, – уже деремся на баррикадах!

Волков вновь внимательно оглядывает всех.

– А вот пусть сам Борис Александрович выскажется, – чуть понижая тон, предлагает Мрозевский. Он излагает Волкову прерванный спор. Факты излагает он довольно добросовестно, но слов «буржуазнейшая халтура» не произносит – их заменяют слова: «неудачная роспись».

Волков рассеянно слушает, время от времени искоса взглядывает на тарелку.

– А что скажет сама Елена Августовна? – Он пристально смотрит на Люсю.

– Я не знаю, Борис Александрович... – смущается Люся. – Я ведь впервые... – лепечет она что-то невразумительное.

– Товарищи дорогие! – говорит Волков. – У нас есть наше любимое детище – наша действительность. Поэтому-то из-за него и дерутся! Но ваша роспись, Елена Августовна, не потому неудачна, что вы изобразили странные цветы, а потому, что цветы ваши срезаны, увяли, пахнут занафталиненным стилем «модерн». Ну, скажите на милость, к чему грусть в этих цветах? Откуда печаль такая ужасная? Почему цветы умирают, да еще такими юными? Разве отвечают они нашему желанию жить?..

Все внимательно слушают Волкова. Тишина.

И вдруг издалека доносится долгий звонок: конец работы. Обычно, едва раздается звонок, Люся, по школьной привычке, не в силах усидеть на месте, спешит складывать вещи. Но сегодня она слышит всё как в полусне. Звонок уже давно прозвонил, и Волкова уже нет в мастерской, и мастерская опустела, а Люся находит всяческие предлоги не спешить. Ей хочется еще побыть возле тарелки, кое о чем поразмыслить...

Трамвай бежит вдоль реки. Фабрика-кухня. Школа. Чугунный мост перелетает через реку. Люди в трамвае.

«Любимое детище – наша действительность», – повторяет Люся про себя слова Волкова. Значит, то, что она видит, и есть любимое детище?

Весь вечер Люся аккуратно записывает что-то в свою клеенчатую тетрадь – в дневник. Вместе с фактами, заносимыми на страницы с присущей ей добросовестностью, контрабандой проскальзывают новые мысли, подхваченные во время спора о васильках. Впрочем, и у нее самой есть сегодня кое-какие новые мысли. Они тоже заносятся в тетрадь. Некоторые фразы Люся по линеечке подчеркивает красным карандашом. Так конспектируют книгу, смысл которой нов и труден, но которую необходимо понять.

Люся устала. Третий час ночи. Она откидывается в кресле, потягивается, заламывает руки на затылок.

Взгляд ее скользит по потолку. Она видит за перегородкой более темную часть. (Петр спит.) Люся оглядывает свою половину.

Боже, как она запустила свой дом – из-за этой работы! Ее дом, ее гнездо...

Каким оно оказалось хрупким! Его тонкие прутья, склеенные с таким трудом и тщанием, распались, рассыпались. Оно заброшено, почти забыто.

«Весь мир лежит перед советским художником...» – вспоминает она, засыпая.