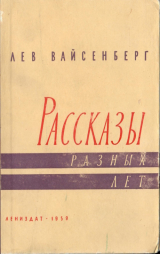

Текст книги "Расссказы разных лет"

Автор книги: Лев Вайсенберг

сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)

9

Раз зовут – значит надо идти

Еще была зима. Еще белели сугробы на улицах, и снег скрипел под ногами. Движения людей были еще неловкими. Еще была цепкость зимы.

Но вестники весны были уже во всем: в удлинившемся дне, в небрежно распахнутых шубах, в поголубевшем небе.

Нога у Люси совсем поправилась. Но врач советует Люсе быть осторожней.

– Смотрите, калекой останетесь, если будете так много бегать, – угрожает он ей. – Больше сидите дома, будьте серьезной...

Трудно выполнить предписание врача, трудно быть серьезной, когда кровь быстро бежит по жилам, когда в мастерской предвыставочное волнение и суета, как в школе перед экзаменами.

В начале марта отборочная комиссия рассмотрела представленные экспонаты. Комиссия была требовательная, суровая, и много изделий, претендовавших предстать на выставке перед зрителями, оказались отвергнутыми.

В целом, правда, работы мастерской были одобрены. Особенно понравилась роспись Татьяны и Соколовского. О Соколовском говорили, как о художнике большого мастерства, и выражали желание видеть его работы на советскую тематику. Полной ярких, жизнерадостных красок была, по мнению комиссии, роспись Верочки. И даже Мрозевский мастерски оттушевал на белоснежных тарелках северных зверей тонкой пылью своего аэрографа.

«Ну что же, – думала Люся, искоса поглядывая на Мрозевского, старательно выдувавшего роспись аэрографом, – это, во всяком случае, лучше, чем ходить из угла в угол и сплетничать. Пожалуй, он не так уж противен... И вообще, какие молодцы все наши!..»

И тут ее охватило чувство гордости за Соколовского, и за Татьяну, за Верочку, и даже за этого «гуся», Мрозевского. И сна не могла пенять: то ли она горда тем, что находится в их среде, то ли горда ими самими, независимо от себя. Она не знала, что в ней рождается незнакомое ей чувство гордости за других людей...

А что стало с Люсиным блюдом, с «Высоким холмом», как назвала она свою роспись?

О, об этом блюде в комиссии было немало разговоров и споров.

Один из членов комиссии нашел тему росписи серьезной, но выполнение наивным, механическим.

– При чем тут высокий холм? – спрашивал он товарищей по комиссии.

«И правда: при чем?» – недоумевали с ним некоторые.

Иным казалось спорным сочетание красок и линий.

Другие находили в росписи примитивную аллегорию.

Некоторые члены комиссии считали излишним стремление художницы морализовать. Уж слишком прямо, «в лоб», выражала художница свои идеи (надо бы их упрятать поглубже, чтобы сам зритель, всмотревшись, задумался – и самостоятельно их раскрыл). Некоторые считали небезупречной композицию.

Но – странно: всех, кто взглядом или рукой касался блюда, – всех поражала какая-то легкая свежесть, веявшая от росписи. Казалось, будто художник вновь обрел и воплотил в творчестве простую детскую радость, которую обычно теряют взрослые, покинув страну невозвратимого детства. Нельзя было не ощутить этой легкой свежести, – весенним ветром веяло от рисунка и красок.

На этом сошлись все члены комиссии. И блюдо взяли на выставку...

8 марта пошла Люся на женское собрание.

Она шла в одном ряду с Волковым, Татьяной, Верочкой. С непривычки она устала, но ей не хотелось покидать товарищей. Она оглядывала людей на тротуарах и в окнах. Когда-то она так же стояла в сторонке на тротуаре или в окне, глядя, как тысячи людей проходят мимо нее в едином потоке, вперед...

Ее блюдо – на выставке, в одном из просторных стеклянных шкафов, среди других фарфоровых изделий завода. Весна проникала сквозь широкие окна музея, солнечные лучи играли на блестящей поверхности фарфора.

Посетители останавливались возле шкафов, приближались вплотную к стеклу, чтобы лучше разглядеть рисунок и краски росписи.

Возле блюда лежала узенькая полоска бумаги с надписью:

Худ. Елена Боргман.

Дома, по телефону, только и было теперь разговоров, что о выставке. Казалось, такой пустяк: блюдо, – а вот, оказывается, «весь город» знает о нем. Люди, с которыми Люся не встречалась месяцы, годы, считали нужным справиться у нее, она ли это: «Худ. Елена Боргман». И она всем отвечала с лукавой скромностью:

– По-моему, я...

Петр слышал эти телефонные разговоры. Признаться, он хотел пойти на выставку, но опасался, что встретит там кого-нибудь из родных или знакомых Люси. Прочитав, однако, в газете отчет о выставке и увидев среди фамилий молодых, впервые выставляющихся художников «Боргман», решился. Он выбрался с утра, полагая, что в эту пору на выставке мало посетителей.

Но Петр ошибся. Он, правда, не встретил никого из знакомых, но вестибюль музея, несмотря на ранний час, был полон, – экскурсия школьников. Петр пришел на выставку. Среди школьников были совсем маленькие ребята, они жались к руководительнице, как цыплята к наседке, торопливо перебегая всем выводком от одного шкафа к другому.

«Любители искусств», – улыбнулся про себя Петр.

Он разыскал шкаф с фарфором и уже издали увидел знакомое блюдо. Он подошел к шкафу, долго смотрел на роспись, освещенную весенним утренним солнцем. Он вспомнил Люсину горку, полную когда-то чуждого ему фарфора, затем опустевшую и вновь теперь наполнявшуюся. С каким пренебрежением относился он некогда к содержимому этой горки – как к сущей безделице.

«Как это было глупо», – с досадой подумал он.

Петр оглядел зал и длинные стеклянные шкафы, наполненные художественными изделиями. Никого в эту минуту не было возле него. Петр видел бронзу, в которой художник отлил свою мысль, и мрамор, в котором вырубил свой замысел. Он ощутил восторг перед красотой, влитой в горячую бронзу и вырубленной резцом в мраморе и запечатленной тонкой кистью в фарфоре. Он ощутил почтительное изумление перед горячим, мужественным, тонким трудом художника.

Несколько раз перечел он узенькую надпись: «Худ. Елена Боргман».

К шкафу подошла группа маленьких школьников.

«Зачем их водят сюда, этих малюток? Что они понимают?» – удивлялся Петр, прислушиваясь к их голосам.

Ребята забрасывали руководительницу вопросами, выражали свое мнение.

– Хорошо! – говорили они, тыча пальцами в стекло. – Красиво!

И Петр, сам того не замечая, соглашался с мнением малышей...

С выставки Петр поехал на новостройку.

Он не был здесь целую зиму: квартиру обещали ему отделать не раньше чем к весне. Эта весна казалась Петру далекой. Но вот внезапно она подступила к городу и, хотя холод зимы яростно отбивал ее атаки, ворвалась в город с верой в свою правоту, как победитель.

Снег был уже счищен, и ровная серая лента асфальта весело и дружелюбно бежала навстречу автобусу. Снег таял на ровных участках земли, окаймленных низенькими оградами. Первая, чуть заметная зелень отвоевывала свои права. На остановках воздух ближних пригородных полей врывался в автобус.

Петр шагал к новому дому. Он видел: дом уже сбросил с себя кружево лесов, высился во весь рост. Петр поднялся в свою квартиру:

– День добрый, товарищи!

Плотники лазали по полу, выкладывая шашки паркета. Маляры шпаклевали настежь раскрытые двери и окна. Водопроводчики копошились в тесной ванной комнате, гремя на кафельных плитах гулкими трубами.

Петр подошел к окну; да, через месяц он сможет переехать сюда.

Новый пейзаж развертывался за окном – пространство и свежесть. Тут всё было так расположено – дома, тротуары, газоны, – будто каждый селившийся здесь требовал, чтобы всё было иначе, чем там, в кварталах, оставшихся позади.

И Петр думал о своей старой несчастливой комнате. Вспоминал, как он и Люся впервые вошли в нее и как снег таял и падал с крыши крупными каплями, когда они стояли вдвоем на балконе над шумной улицей. Он вспомнил первые ссоры с Люсей и тот печальный день, когда предложил Люсе развестись, и как вслед за этим стал в одиночестве киснуть и ныть, в то время как Люся прошла большой путь.

Из окна Петр видел геометрически ровный асфальт улицы и первую нежную зелень на черных влажных газонах. Садовники возились возле молодых деревьев, посаженных вдоль дороги. Женщины сидели на неокрашенных еще скамейках, держа на руках детей.

Через несколько дней Люся праздновала свой день рождения.

Она вспомнила об этом случайно, натолкнувшись на старый альбом-подарок, где указана была дата. День рождения! Люся вспомнила серый дом на Васильевском острове, стол, заставленный пышными кренделями, изготовленными Викторией Генриховной, девочек в белых коротких платьицах, с бантами в волосах, мальчиков в синих матросских костюмах с золотыми якорями и красными штурвалами на рукавах. Она вспомнила фанты, и жмурки, и воздушные звонкие сонатины Клементи.

«Не те времена теперь...» – отмахнулась Люся.

Но, к удивлению Люси, родные и друзья помнят этот день и даже грозят налетом. Без конца звонит телефон.

– Буду очень рада, пожалуйста! – отвечает Люся.

Первым является Борька – прямо из школы. Он смущенно тычет Люсе что-то мягкое, завернутое в газету.

– Ах ты, кавалер мой галантный! – хохочет Люся, завидев первые фиалки. Она ставит цветы в стеклянную низкую вазу.

– Что ж тут смешного? – хмурится Борька. – Цветы как цветы...

– Ну не сердись, Боречка, я только так... – Она смущенно целует Борьку.

Затем, совсем неожиданно, она стучится в перегородку.

– Петр, можно к тебе?.. – И вот она стоит перед Петром, смотрит ему в глаза. – Вечером у меня соберутся гости, – говорит она. – Сегодня мой день рождения... Если помнишь, – добавляет она, помолчав.

– Помню, – говорит Петр. – Я хотел поздравить тебя, но...

– Но счел такой страшной, что не решился?.. – посмеиваясь, перебивает Люся.

«К чему она это?» – настораживается Петр.

– У меня к тебе, Петр, целых две просьбы, – говорит Люся, становясь серьезной. – Народу ко мне придет много. Я хотела просить тебя на этот вечер отодвинуть шкафы в глубь твоей половины, ну на метр, полтора, иначе никак не раздвинуть большой стол. Тесно, – добавляет она, как бы чувствуя себя виноватой за тесноту.

«Ах, вот о чем!» – думает Петр разочарованно.

– Пожалуйста, – говорит он спокойно, – пожалуйста. Я как раз ухожу сегодня...

– Нет, нет, – говорит Люся и делает шаг в сторону Петра. – Это и есть моя вторая просьба... Будут только свои – с завода и с Васильевского...

Петр долго не отвечает.

– Неловко мне перед Августом Ивановичем и «сухарями», – говорит он наконец, понижая голос, чтобы не услышал Борька, и чувствуя, что не совсем по праву называет Магду и Ютту «сухарями». – Неловко, Люся, поверь...

– Петр, – говорит Люся тихо, опуская глаза, – ты скоро переедешь отсюда, я не хочу, чтобы мы расстались врагами. Ну, ради моего дня рождения, – говорит она, касаясь его руки. И вдруг она снова улыбается: – Тебе ведь не долго уже страдать из-за меня!

– Видишь ли... – начинает Петр.

– Нечего, командир, ломаться как кисейная барышня, – доносится из-за перегородки голос Борьки. – Раз зовут – значит надо идти! Понятно?

Голос Борьки рассеивает сомнения.

– Ладно, – говорит Петр, внимательно вглядываясь в глаза Люси. – Ладно. А насчет шкафов, – говорит он, деловито меняя тон, – не к чему их отодвигать в глубь комнаты. Этим много места не выиграешь. Мебель лучше приставить к стенкам – так будет просторней.

– Пожалуй, – соглашается Люся. – Только нам самим не справиться с мебелью... Боречка! – кричит Люся за перегородку. – Сходи позови дворника!

– Зачем дворника? – говорит Борька, появляясь из-за перегородки и решительно оглядывая шкафы. Петр и Люся смотрят на Борьку. Золотистый пух обрамляет его мальчишеский розовый подбородок. Губы у Борьки пухлые, детские. Но плечи широкие, крепкие.

Все трое принимаются за работу.

Кажется, будто громоздкая перегородка приросла к месту, нерушима. Кажется, будто тяжелые вещи не хотят двинуться с насиженных мест. Особенно туго приходится с большим буфетом. Как он упрям и косен, как он тяжел на подъем! Ему, видно, нравится стоять таким дубом посреди комнаты.

– Давай, давай... – командует Борька и напевает: – Э-эй, ухнем! Еще ра-азик, еще раз...

Кряхтя и смеясь, «бурлаки» растаскивают перегородку. Люся искоса поглядывает на Борьку.

«Какой стал здоровенный, высокий, не ниже Петра будет!» – мелькает у нее.

– Вы какие-то чудаки, – ворчит Борька, – всегда вам нужны для чего-то дворники, помощники. Чудаки вы какие-то...

10

Вечер и утро

Перегородка была на этот вечер упразднена.

Вещи, правда, не расположились как прежде, когда комната была общей: они жались каждая к родной стороне; так пугливые дети жмутся к коленям родителей, исподлобья оглядывая чужих.

Посреди комнаты накрыт был стол.

Вслед за Борькой пришли гости с Васильевского, семь человек – родители, дети, внуки.

Август Иванович немедленно занялся приемником: как не послушать «Кармен» из бывшего Мариинского! В последнее время Августу Ивановичу уже не так часто удавалось бывать в театре (вечерами он читал лекции на курсах медицинских сестер), приходилось довольствоваться радио.

Виктория Генриховна старательно разрезала на ровные секторы круглый торт мокко. Она ловко орудовала серебряной лопаткой, в этот день извлеченной из дальнего ящика и подаренной Люсе.

– Такая лопатка для тортов в доме необходима, – сказала Виктория Генриховна доктору перед тем как поехать к Люсе, и аккуратно завернула лопатку в папиросную бумагу.

«Сухари» затеяли между собой научный спор. Борька играл с Петром в шахматы. Евгений Моисеевич, как всегда спокойный, молчаливый, стоял возле них, заложив руки в карманы, и наблюдал за игрой. Он не замечал,, как его дочь Галочка прилежно выискивала в какой-то французской книжке знакомые русские буквы и вырывала понравившиеся ей страницы.

Время от времени глаза Петра отрывались от шахмат, искали Люсю. Раскрасневшись, она носилась по комнате, хозяйничала. Ей очень шло ее новое светлое платье. Она выглядела свежей, молодой.

И, видя ее столь свежей и молодой, Петр вспомнил их первую встречу на московском вокзале, метель, высокие тонкие сосны в снегу. И ему было приятно видеть ее вновь такой молодой и, вместе с тем, грустно: молодость ее принадлежала другим. Он видел сейчас Люсю в кругу ее семьи и чувствовал себя непрошеным гостем, человеком, совершившим что-то дурное, обидное не только по отношению к Люсе, но и ко всей этой милой семье.

Звонки новых гостей отвлекли его от этих мыслей.

Явились Татьяна с Николаем Егоровичем и мужем, неожиданно приехавшим на несколько дней в Ленинград. Это был широкоплечий, высокий человек в морской форме с орденом. Люся сразу узнала его, вспомнив фотографию, выпавшую из сумочки Татьяны.

Потом пришли Верочка с мужем, Волков, Соколовский, Эсфирь Иосифовна. Уже из передней несся в комнату веселый смех Верочки.

Потом Люся пригласила из соседней комнаты Василия Васильевича. Когда она зашла к нему, он лежал на диване, – в последнее время он часто прихварывал. Василий Васильевич охотно принял приглашение Люси.

Все гости были в сборе и собирались садиться за стол, как вдруг нагрянули, но старой памяти, две давнишние подруга Люси (одна из которых считалась в своем кругу более хорошенькой, но менее умной, другая – более умной, но, увы, не столь хорошенькой). Два года не были они у Люси, но, прослышав, что «Люська теперь заделалась художницей», решили навестить старую подругу. Они с любопытством разглядывали гостей, стараясь найти хоть одно знакомое лицо, и не находили.

«Сослуживцы», – сообразила та, которая считалась более умной, но, увы, менее хорошенькой. »

– Люська совсем обмещанилась, – шепнула она подруге и пожала плечами. – Какое унылое общество...

– Факт! – легко согласилась та, которая считалась более хорошенькой, но менее умной. И чтоб хоть сколько-нибудь утешить себя за потерянный вечер, стала переглядываться с сидевшим», неподалеку молодым человеком с красивыми голубыми глазами.

Она огорчилась и была раздосадована, узнав, что веселая женщина по имени Верочка, сидевшая в другом углу комнаты, жена голубоглазого.

– К столу, товарищи!

Галочка сразу подружилась с Николаем Егоровичем и ни за что не выпускала его большой палец из своего кулачка. Пришлось посадить ее рядом с Николаем Егоровичем. Август Иванович сел рядом с Верочкой, успевшей шепнуть Люсе: «Отец учтебя прелестный!» Виктория Генриховна села рядом с Василием Васильевичем и сетовала об ушедшей роскоши дореволюционных пиров. Голубоглазый муж Верочки, жестоко обманувший надежды хорошенькой, но менее умной подруги, затеял с Эсфирью Иосифовной спор о выставке. На долю Петра выпала задача развлекать двух нежданных подруг Люси. Сама же хозяйка находилась в окружении Татьяны, Волкова и Борьки.

Когда были налиты рюмки, поднялась Татьяна и произнесла очень медленно и внятно, точно выступая перед детьми:

– Первый тост должен быть возможно короче: за процветание нашей художницы – милой Елены Августовны.

– Ур-ра! – поддержали все гости. – Ур-ра!

Галочка, на секунду отстав и поразмыслив, тоже закричала:

– Ур-ра!

Стол оживился.

Когда были снова налиты рюмки, поднялся Август Иванович.

Он просит разрешения сказать несколько слов. По правде говоря, он никогда не ожидал от Люси таких приятных сюрпризов и, разумеется, счастлив. Он благодарит за это свою милую девочку. Да. Но он хочет еще кое о чем сказать. Вот о чем. Способности там, таланты всякие – ну, это от бога. Но откуда взялось у его своенравной девочки (пусть простит она его за эти слова),откуда взялось у нее столько усердия, столько выдержки? Кто научил ее этому, кто? Вероятно, те, с кем она вместе работала. Вот за это он искренне благодарит ее товарищей и желает им еще многих успехов впереди.

– К сожалению, доктор никогда не умел видеть дарований своих детей, – со сдержанной горечью прервала его Виктория Генриховна. – А я, когда Люсенька была еще крошкой, говорила, что это растет талант, большой талант...

– Но, мамочка... – взглянула на нее Люся с мольбой.

– Пожалуй, – согласился Август Иванович, – я не так проницателен, как Виктория Генриховна. Но, насколько мне помнится, Виктория Генриховна находила у Люси также музыкальный и стихотворный таланты. И поэтому, правду говоря, я мечтал о дочке музыкантше, поэтессе, а выросла вот художница. Ну что ж, и это не так уж плохо, как видите!

Все рассмеялись, захлопали.

Люся подбежала к Августу Ивановичу, обняла его сзади за плечи. Милый ее папа, милый! Когда он говорил, она заметила в нем что-то, несвойственное ее прежнему папе, который ни о чем не хотел знать в этом мире, кроме своих пациентов, Мариинского театра и столика с зеленым сукном в углу гостиной. Когда она обняла Августа Ивановича, она вдруг заметила, что волосы у него почти сплошь седые, мягкие, старчески шелковистые.

Старик ее папка!

Ей стало жаль его и, вместе с тем, стыдно за себя: сколько невзгод принесла она ему со всеми ее квартирносемейными бурями.

«Но он всё-таки бодрый», – пыталась она утешить себя.

И тут она увидела, как встал Волков.

– За эти два года, – сказал Волков, – Елена Августовна прошла большой путь. Она пришла в мастерскую домашней художницей, дилетанткой и, скажу прямо (здесь все свои люди), неучем. Вот Татьяна Николаевна помнит, сколько раз мы советовались о том, как поступить с Еленой Августовной. Советовались (теперь можно признаться) в большой тайне, ибо вначале характер у нее был зело самолюбивый. Нельзя было ей слова сказать – того и гляди заплачет! Эго мы потом подружились, и теперь уже ни капельки не боимся друг друга. Я вам даже открою один секрет, – сказал Волков, обращаясь к Люсе. – Когда вы впервые пришли в мастерскую, я уже знал вас. Да, да! – Волков кивнул головой на удивленный взгляд Люси. – Три года назад мы встретились с вами в магазине фарфортреста. Вы выбирали сервиз. Вы, конечно, не запомнили меня. Но я вас запомнил из-за того презрительного взгляда, каким вы одарили меня и моего товарища в ответ на какие-то наши замечания о фарфоре. Когда вы пришли в мастерскую, я сразу узнал вас.

Люся смутно припомнила: да, что-то было, кажется, в этом роде, когда она покупала сервиз.

– Но мы работали с Еленой Августовной, – продолжал Волков, и голос его стал тверже и громче. – Мы сдули с нее пыль комнатных вкусов и вызвали к жизни дремавшие способности, и теперь Елена Августовна – профессионал! Не будем переоценивать ее работы – до мастерства, конечно, еще далеко. Однако путь к мастерству – трудный, но прекрасный – открылся перед ней. И не может художник нашей страны презреть этот путь, сколько бы трудностей он ни таил. Я хочу видеть нашу Елену Августовну идущей вперед, как движется вперед всё мастерство нашей страны, вся страна. Великие задачи требуют великого мастерства! В добрый путь, Елена Августовна!..

– Да здравствуют советские художники! – не удержался Борька.

– Желаю успеха, Люсенька!

– Здоровье Елены Августовны!

– Люська, твое здоровье!

Все тянулись к Люсе, спешили чокнуться с ней. Она благодарила всех, всех. Какие все были милые в этот чудесный вечер! Никогда она еще не чувствовала себя так хорошо. Она не могла понять: то ли вино на нее так приятно действовало, то ли действительно все сегодня такие милые? Люся жалела, что не позвала еще кое-кого с завода – места хватило бы!

«Даже Мрозевский был бы кстати сегодня», – мелькнуло в голове.

И вдруг ей захотелось говорить, говорить громко, и чтобы все ее слушали. Она хочет ответить на приветствия и поздравления.

– Друзья! – сказал она, подняв руку. – Я хочу сказать вам спасибо за ваше внимание и за ваши хорошие чувства ко мне. Без вас – вы сами знаете – мне бы не сделать того, что я сделала. Но вот теперь моя работа стоит среди ваших работ, потому что я сама тоже с вами, в вашем кругу. Я хочу выпить за ваше здоровье...

Люся поднесла рюмку к губам и вдруг, точно вспомнив что-то, остановилась.

– Я хочу сказать спасибо и тому человеку, – продолжала она, – без которого мне бы не справиться было с последней работой. Человек этот ухаживал за мной во время моей болезни, как сиделка, помогал мне, ободрял меня, сам того, быть может, не зная, когда я готова была впасть в отчаяние. Ему я тоже обязана своей удачей. Я хочу выпить за здоровье Петра Константиновича.

Петр смутился: ну вот, Люся всегда что-нибудь выкинет. Он махнул рукой, покраснел. Но все громко и весело кричали «ура!» Люся протянула Петру через стол рюмку, и ему пришлось встать и чокнуться с ней. Тонкий звон стекла прозвучал в наступившей короткой тишине.

Все сидели вокруг Стола, и только двое – очень высокий мужчина и смуглая женщина в светлом – стояли, разделенные столом, протянув друг другу руки. Казалось, все пьют за них двоих, будто за новобрачных.

Когда встали из-за стола, Верочка крикнула:

– Танцы! – и подхватила Петра.

– Я не танцую, – сказал Петр.

– То есть как так? – ужаснулась Верочка, но, овладев собою, твердо сказала: – Я буду обучать вас. – С суровой решимостью она принялась обучать Петра танцам. – Танцевать в наше время необходимо, – пояснила она ему.

И гости были согласны с Верочкой.

Танцевали все без исключения, весело и непринужденно.

Даже Виктория Генриховна, вальсируя с Борькой, перестала вздыхать о старинных вальсах, в которых кружилась, будучи молодой, в немецком ферейне в Риге, а затем в Петербурге, и старалась приспособиться к современному темпу.

Даже старые вещи вдруг оживились: давно не доводилось им видеть такого веселья. Особенно прыток был, с их точки зрения, старый муфельщик: ну и даму нашел себе старикан – Галочку! Это было, разумеется, весело, когда старикан и Галочка отплясывали краковяк. Седина в бороду, а бес в ребро! Вещи и сами не прочь были пуститься в пляс.

Потом пили чай.

Люся вытащила из горки чашечку:

– А Галочке мы дадим эту чашечку, где пионеры (это я сама для тебя нарисовала). Да, Галочка?

– Да, – снисходительно ответила Галочка, протянув ручки к чашке.

Она держала ее обеими руками, пила большими глотками, эта маленькая девочка. Люся то и дело подкладывала Галочке конфет и торта, несмотря на укоризненные взгляды Виктории Генриховны. Время от времени Галочка ставила чашку на блюдце и внимательно рассматривала роспись. По белому фарфору чашки, гремя в барабаны, полыхая алыми флагами, неутомимо шли вперед пионеры.

– Хорошо, тетя Люся! – говорила Галочка, улыбаясь и касаясь пальчиком росписи.

Люся целует Галочку в пухлые нежные щечки, в шею.

– Щекотно! – ежится Галочка.

– Но, Люся!.. – укоризненно сдерживает Люсю Виктория Генриховна. – Она разобьет чашку. Возьми у нее.

Галочка исподлобья смотрит на бабушку и крепко сжимает чашку ручонками.

– Нет, нет, – говорит Люся, – пусть играет: это ее чашечка. Верно, Галочка?

– Да, – убежденно отвечает Галочка, не разжимая ручонок.

Приятно ей было смотреть на этих веселых детей, неутомимо шагавших на чашке, куда бы она ее ни поворачивала. И Галочка смотрела, поскольку это было возможно, ибо глазки ее слипались. Виктория Генриховна засуетилась:

– Пора, дети, пора!

Но Люсе не хочется отпускать гостей?

– Еще так рано, мамочка, – говорит она.

– Как это рано? – удивляется Виктория Генриховна. – Первый час. Мои дети всегда в десять часов уже спали.

– Первый час? – с лукавой улыбкой переспрашивает Люся Викторию Генриховну. – Тем более: зачем так поздно везти сонную девочку на Васильевский? Галочка уже спит. – Люся знает слабое место Виктории Генриховны. – Разреши, бабушка, оставить ее здесь?

– Это безрассудство! – вскидывает плечами Виктория Генриховна.

– При чем тут «бабушка»? – говорит Борька. – У Галки есть мать – обратись по назначению... Можно Галке остаться? – спрашивает Борька Магду.

Та в нерешительности.

– Фу, сухари какие! – с досадой говорит Люся. – В первый раз за пять лет прошу оставить у меня Галочку – так и то не могут уважить тетку. Ну, сухарик, миленький, – пробует она добром, обнимая Магду, – ну, ради моего дня рождения. Завтра с утра отвезу Галку домой, клянусь тебе.

Магда вопросительно смотрит на Евгения Моисеевича.

– Ну, пусть останется, если так уж понравилась наша девица, – говорит Евгений Моисеевич.

– Вы чудный, Женя! – восклицает Люся, тотчас же принимаясь расшнуровывать Галке ботинки.

– Это бесспорно, – невозмутимо соглашается Евгений Моисеевич, – только пора уже, милая, иметь свою.

Люся чувствует, что краснеет.

Галочку раздевают, укладывают на Люсину постель. Девочка ни за что не хочет расстаться с подарком. Приходится Люсе вымыть чашечку, наполнить ее конфетами и поставить на столик возле кровати. Ну вот, теперь Галочка может спокойно уснуть. Она засыпает, маленькая девочка, затерянная в широких пространствах Люсиной кровати. Она спит крепким детским сном.

Шумите, гости, вовсю, не бойтесь разбудить девочку!

Гости шумят и расходятся очень поздно.

И снова, как некогда, тотчас после ухода гостей Люся начинает прибирать комнату. Она, правда, очень устала за день, и хорошо бы ей сейчас отдохнуть, но она терпеть не может беспорядка. Кроме того, надо еше расставить по местам мебель.

Люся моет посуду.

– Помочь тебе? – спрашивает Петр. – Вытереть?

Люся не любит, когда мужчина «вмешивается в хозяйство». Но сейчас время позднее, посуды много, и Люся не возражает.

– Вот полотенце, – говорит она.

Петр стоит возле Люси, перебросив один конец полотенца через плечо, а другим вытирает посуду...

Теперь остается расставить по местам мебель. Для этого нужно собраться с силами. Люся присаживается на диван вблизи кровати, где спит Галочка. На одну лишь минутку, передохнуть. Петр стоит неподалеку, курит.

– Можно? – Петр хочет присесть на диван. Очевидно, он устал от танцевальной учебы.

– Не разбуди только Галочку, – говорит Люся, отодвигаясь-

Они долго молча сидят.

Петр думает, что пройдет еще полчаса, час – и перемирие между вещами будет нарушено, и безучастные вещи вновь разделят скрестившиеся на один вечер жизни хозяев.

– В конце месяца будет готова квартира, – говорит Петр.

Люся не отвечает.

«Люся, забудем, что было. Оставим эту старую комнату. Переедем со мной. Мы будем жить по-новому».

Всё это Петр хочет сказать Люсе. Но он молчит.

– За последнее время я многое поняла, – говорит Люся, – многое...

– И я понял... – говорит Петр, вглядываясь в нее.

И тут слова, которые Люся и Петр так долго не решались сказать друг другу, вдруг были произнесены и вслед за ними пришли новые неожиданные слова. Мужчина и женщина, сидевшие на диване, говорили шепотом – разумеется, чтобы не разбудить девочку. Девочка эта была похожа на Люсю, – такая же смуглая, черноволосая, с тонкими пальчиками, будто ее дочка.

А вещи, придвинутые к стенкам, насторожились. Они поглядывали, подслушивали, им было забавно видеть таких странных людей. Буфет «Александр I», столетний, за век свой повидал немало, но и он, признаться, не мог понять свою хозяйку.

– Я была глупа прежде, так глупа, – повторяла Люся, пряча лицо.

– Это я во всем виноват, – говорил Петр, наклоняясь к Люсе, обнимая ее. Он почувствовал, что его щеки мокрые – от слез Люси, конечно.

– Я стряпейка! – улыбнулась вдруг Люся, стряхнув упрямые слёзы. – Домохозяйка и умница, помнишь?

– Только теперь другого дома, – ответил Петр и тоже вдруг улыбнулся. – Очень большого... Ты понимаешь?

Да, теперь они понимали друг друга.

За окном был светлый апрель. В эту пору, вы знаете, в этом городе светать начинает особенно рано, и трудно понять: то ли утро, то ли белая ночь в цвету. Первые трамваи, гремя, пролетели вдоль улицы. Да, это, конечно, весеннее раннее утро.

А потом?

Солнечные лучи, которыми Люся и Петр хвастались перед знакомыми, проникли сквозь стекло в комнату. Никто этим лучам теперь не преграждал путь. Они коснулись вещей, золотя их ясным утренним светом, осветили кровать, где уже просыпалась Галочка, и фарфоровую чашку на столике, заполнили собой комнату.

1937 год