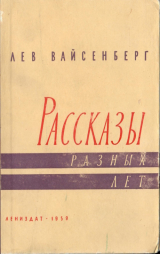

Текст книги "Расссказы разных лет"

Автор книги: Лев Вайсенберг

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)

БОГИ

1

Боги, боги окружали меня, как дикаря. Едва утренний свет проникал в мою детскую, я вставал и брал с этажерки бархатный синий мешочек. Я извлекал из него два крохотных ящичка, обшитых черной телячьей кожей, обвитых длинными узкими ремешками. Ящички назывались по-еврейски «тефилин», и в них, я знал, находятся четыре отрывка из библии.

– Навяжи их на руку твою, и да будут они вожатым между глазами твоими, – произносил я каждое утро слова молитвы, согласно закону дедов моих и прадедов.

Я целовал деревянные ящички и прикреплял их к сердцу и голове ремешками – холодными, тесными, черными. Я стоял опутанный ремешками, словно факир священными змеями.

Мне шел тринадцатый год, и близился, значит, по закону евреев день моего совершеннолетия.

Детство, прощай!

Еще так недавно был я маленьким мальчиком, робкой тенью отца (как мне объясняли), нежной веткой стволистого крепкого дерева. За добродетель отца бог награждал меня, а за грех его – карал и мог умертвить. Но теперь – прощай, детство! – я сам протяну возмужавшую руку за щедрой наградой за свою добродетель и сам получу суровую кару и, может быть, смерть за-свой грех.

Родители мои, правда, были не слишком религиозны. Полторы тысячи верст и два десятка лет, прожитых на Кавказе, отдалили родителей от тесного мира их родины, от старых, косых синагог и остудили в них жаркую веру предков. Бывало, перед пасхой пламя сжигало в печи деревянную ложку с крошками хлеба – символ, что в доме не осталось ни крошки квашеного (так требовал еврейский закон), меж тем как в кладовке, едва прикрыв салфеткой свою наготу, бесстыдствовал пышный, сладостный русский кулич.

Мы же, дети, подавно спутали всех богов.

Нам было всё равно! В гостях по праздникам с равным усердием и с достойным примера свободомыслием поедали мы наперченную еврейскую рыбу, сладкую русскую пасху, жирный, в честь мусульманского курбан-байрама, шашлык. В языческой резвости нам было всё равно, где кружиться и, топотать – вокруг свитка ли торы, в мерцании елочной ли мишуры, вокруг ли костров, колеблемых ветром в мартовские ночи в мусульманский праздник новруз.

Казалось бы: какое значение мог иметь день совершеннолетия в нашей семье?

Но в том-то и дело, что день этот, считали евреи, имеет особенный смысл: ведь именно в эту пору, в тринадцать лет, мужество окрыляет отрока и отец обретает взрослого сына. Слишком цепки вековые традиции и заманчивы радостные, хоть и не без дымки печали, слова избавления, которые в этот день произносит отец, глядя на необычно серьезного сына: «Благословен будь, господь, что ты избавил меня от него».

День совершеннолетия решено было пышно отпраздновать.

Детство, прощай, прощай!

В мою круглую, стриженую, еще детскую голову спешили втиснуть дух божеской мудрости. Ко мне был приглашен законоучитель – тощий, с разлитой желчью еврей, в целлулоидном, лимонного цвета воротничке, с усами и пальцами, пожелтевшими от табака. Желтый, забавный еврей! Ненависть ко всему нееврейскому составляла смысл его жизни. Он готовил меня ко дню торжества – к публичному чтению в синагоге главы из пятикнижия Моисеева и главы из Пророков. Оно должно было свидетельствовать о первой ступени моей духовной зрелости.

Но эта первая ступень не представлялась моему законоучителю завидно высокой и достойной талантов его ученика. Озарить меня блеском учености в глазах окружающих должна была особая речь, которую мне предстояло, по его замыслу, произнести перед избранными гостями. Темой этой речи мой целлулоидный учитель избрал божественную справедливость. В ней, я помню, главную роль играл слепой Самсон, отомстивший своим врагам, филистимлянам. Мы нарезали лоскутья цитат из библии и талмуда и белыми нитками иудейской софистики сшивали пеструю ткань моей речи.

Прекрасные солнечные дни стояли в ту весну в нашем южном приморском городе. Когда раскрывали окна, ветер и солнце врывались в комнаты, насыщая их запахом моря. Я стоял у окна, связанный молитвенными ремешками, как узник. Я видел море, длинные пристани «Русского пароходного общества», таможню, дымки пароходов и голубые паруса у горизонта.

Как мне хотелось сбросить с себя черные тесные ремешки!

Идя в гимназию, я проходил мимо большой соборной мечети. Я задирал голову, глядя на статные ее минареты, балконы с карнизами. Я останавливался перед порталом, украшенным растительным и геометрическим резным орнаментом и завитушками хитрого арабского шрифта.

Если позволяло время, я оставлял ботинки на пороге и погружался в прохладный сумрак мечети. Поодаль друг от друга стояли на коленях молящиеся мусульмане, отбивали поклоны, на долгие минуты лицом припадали к полу, устланному коврами.

Здесь были торговцы посудой, неторопливые менялы, владельцы лавок, набитых рисом и персидскими сушеными фруктами. Здесь были тугие на ухо жестянщики, сменившие на тишину мечети неумолчный стук деревянных своих молотков, плющащих жесть. Здесь были близорукие портняжки и сапожники с большого базара, лепившие свои жалкие обиталища-гнезда в нишах известняковых домов, как ласточки, и теперь покинувшие их ради священных пространств мечети. Здесь были обожженные солнцем лоточники, пришедшие на миг от грязи и низменного гомона базара к чистоте и благоговению.

Я знал этих людей – лавочников и ремесленников с майдана – майданщиков, как их называли. Я знал, о чем они сетуют, и понимал их шепот, когда они бились твердыми бритыми лбами о шелковистую гладь кубинских, шушинских ковров.

– Бог посылает дары кому хочет, без счета, – шептали торговцы. – Бог позволяет прибыль с торговли, – возглашали они слова из корана.

– Райский сад и шелковые одежды будут наградой всем терпеливым, – только таких любит аллах, – утешали себя, закрыв глаза, портняжки, сапожники, медники.

Я знал, когда у мусульман Новый год, и в канун праздника, едва скрывалось за горой вечернее солнце, с восхищением слушал ружейную и револьверную трескотню в честь наступления Нового года. Я знал, когда у них радостный праздник «мавлид» рождество Магомета, и когда «мухаррем» – месяц печали и плача, в который нельзя брить бороду и голову, ходить в баню и начинать дела. Я знал, когда у них сорокадневный злой пост «ураза», запрещающий до наступления тьмы проглотить даже крошку хлеба или каплю воды, и когда у них веселый, сытный праздник байрам.

Но больше всего меня поражал праздник-траур «шахсей-вахсей» в честь имама Хуссейна, павшего за веру вместе с семьюдесятью своими приверженцами. В этот день людные процессии бродили по городу, разыгрывая мистерии из жизни святого Хуссейна. Участники, в черных длинных рубахах с овальными вырезами на лопатках, непрестанно и мерно ударяли по ним особыми металлическими кистями, превращая лопатки в две кровоточащие раны.

В процессиях было не так много ремесленников и почти не было лавочников и богатых торговцев. К чему было им бродить под лучами жаркого солнца, в песчаной желтой пыли, калеча металлом свои тучные спины, засоряя глаза? Ведь коран разрешает нанять вместо себя бедняка! И я видел, как нищие толпы таких наемников-магометан, ради земных и небесных благ их хозяев, опаленные солнцем, полуослепленные от пыли, колотили по своим тощим лопаткам железными кистями.

Одного из наемных факиров я знал – это был лодочник Мухтар. Обычно его можно было видеть снующим по шатким мосткам лодочной пристани. Мухтар был бос, на нем были серые холщовые брюки, подвернутые до колен, в руках – багор или жестянка для вычерпывания воды.

Лодочная пристань и лодки принадлежали Мусе Краснобородому, усердному посетителю старой Мектеб-мечети с круглым куполом. Муса был ленив и хитер. Он не ошибся, доверив командование своей деревянной флотилией Мухтару, – тот относился к лодкам с нежностью и заботой, точно к живым существам.

Мухтар напоминал мне пастуха, а его лодки – стадо. Действительно, деревянное стадо с утра разбредалось по водной равнине, вздымалось на гребни волн, как на пригорки, скрывалось за пристанями, баржами и пароходами, как за кустами и перелесками, и поздно вечером, сытое, усталое, возвращалось домой. Мухтар пересчитывал своих питомцев, будто пастух, загоняя в хлев стадо, и торопил их багром, как бичом.

Лодки имели свои имена, нравы, и дальнозоркий Мухтар распознавал каждую издалека, когда ни один чужой глаз еще не в силах был распознать; так мать, к удивлению чужих, с легкостью различает своих близнецов. Здесь были «Радость», «Заря», «Паша», «Турция». Были у Мухтара капризные и непокорные лодки, которых его багор не щадил, но были зато и избранницы и любимицы. Среди избранниц наибольшей любовью пользовалась «Заря».

Это была полуспортивная гичка, остроносая, тонкая, нежно-зеленого цвета, с узкой белой каймой вдоль борта. Ход ее был легок и быстр. Как очутилась эта красавица здесь, среди дурнушек-сестер? Как залетела сюда эта заморская птица? Мухтар неохотно сдавал внаем «Зарю», а если сдавал, то лишь за щедрую плату – втрое дороже, чем за обычную лодку. У меня голова кружилась от желания, когда я видел «Зарю», скользящую по волнам, и представлял себя сидящим за ее веслами. Много раз я готов был попросить у Мухтара «Зарю», но не решался.

Я пользовался у Мухтара кредитом, – ведь не всегда удавалось скопить столько денег, чтоб оплатить прогулку в море на несколько часов. Не было случая, чтобы он отказал мне, и я был постоянным его должником. Это не мешало нам быть друзьями.

Однажды, сколотив нужную сумму и расплатившись вчистую с Мухтаром, я улучил минуту и попросил его дать мне «Зарю» на часок.

– Нет, – сказал Мухтар, – не дам.

– Но почему, скажи, – я заплачу, сколько нужно, – настаивал я.

Он долго не отвечал, – видно, боялся обидеть меня.

– Ты – маленький. Сломаешь «Зарю», – мягко сказал он наконец.

– Маленький? – воскликнул я, – Мне тринадцатый год!

– Маленький, – убежденно повторил Мухтар и вдруг задумался о чем-то неведомом мне.

В тот раз я долго упрашивал и убеждал Мухтара, но так и не добился лодки. Маленький! С тех пор я ни разу не заговаривал о «Заре». Я был глубоко обижен на Мухтара, и только время мало-помалу рассеяло горечь обиды.

Когда наступал шахсей-вахсей, Мухтар покидал свое деревянное стадо и нанимался участвовать в траурной процессии вместо Мусы Краснобородого. Однажды мне привелось видеть Мухтара в разгаре кровавого шествия. Лицо его было бледно, лопатки в вырезах траурной черной рубахи изранены, свинцово-серы от ударов железной кистью. Он мерно шагал в ногу с процессией, выкрикивая при каждом ударе, согласно ритуалу:

– Шахсей!.. Вахсей!..

Я еле узнал обычно жизнерадостного Мухтара в этой мрачной и жалкой фигуре. Он мне показался мучеником, не менее скорбным, чем убиенный имам Шах-Хуссейн и семьдесят его приверженцев, в память которых на украшенных коврами арбах разыгрывались мистерии. Сердце мое сжалось.

Когда кончился пост, в веселые дни байрама, я навестил Мухтара. Он сидел на корточках перед дымным мангалом, над которым шипели, румянясь, насаженные на вертел куски баранины. За едой мы разговорились. Я осторожно спросил Мухтара, зачем он себя так мучает во время шахсей-вахсей.

Мухтар, к моему удивлению, расхохотался. Он смеялся раскатисто, долго. Ну кто же станет бить себя по-настоящему, да еще за чужие грехи? Таких ослов мало. Дело, оказывается, обстояло не столь печально: перед тем как шагать в процессии, Мухтар мазал лопатки золой, придавая им свинцово-серый оттенок, какой всегда бывает от ударов железной кистью; что же касается крови – красной краской нетрудно было изобразить кровавую рану, ну, в крайнем случае, сделать две-три легких царапины. Вот и всё.

– Муса много платит, – пояснил Мухтар, – пять рублей за шахсей-вахсей... А будешь муллу слушать – пропал! – добавил он, как бы оправдываясь.

И он рассказал мне народную шутку о мулле;

– «В жалкий сад бедняка забрались буйволы. Бедняк побежал с сыновьями выгонять скот и заметил в саду муллу.

– Плохо дело, дети! – крикнул бедняк. – Оставьте в покое буйволов, – с ними я один справлюсь. Прежде всего выгоним из сада муллу!..»

Мухтар смеялся, рассказывая. Я видел его крепкие белые зубы. И мне, готовившему себя к торжественному дню совершеннолетия, было страшно, но вместе с тем и приятно слушать богохульные речи лодочника Мухтара.

Признание Мухтара поразило меня. Так вот, значит, как надувают своего бога мусульмане. Немного, оказывается, нужно смертному для отпущения его грехов: черная рубаха навыпуск, зола и красная краска на обнаженных лопатках.

2

Большое трехэтажное здание гимназии передо мной.

Только успевал я скинуть шинель в раздевалке, как попадал в объятия христианского бога.

Молитва!

Счастливые школьники сегодняшних дней едва ли представляют себе, как вездесущ и назойлив был наш школьный бог.

Каждое утро, в положенный час, шестьсот мальчиков в возрасте от восьми до восемнадцати лет, размешенные в двадцати классных комнатах, упирали свои взоры в верхний угол класса, где в медном окладе висел школьный бог. В двух десятках комнат два десятка богов угрюмо глядели на юную паству своими скорбными, строгими глазами. У них были худощавые лица; тщательно, на пробор расчесанные, лоснящиеся волосы; жидкие льняные бороденки.

– Преблагий господи! Ниспошли нам благодать духа твоего святого, дарствующего и укрепляющего душевные наши силы, – обращались мы каждодневно в течение долгих школьных лет к этим кускам дерева и жести.

Счастливейшим школьникам сегодняшних дней незнакома зевота, сводящая скулы во время томительно-долгих молебствий, топтание на месте одеревеневшими ногами, фельдфебельские грозные взгляды классных наставников. В их уши не бился басистый рык попов. Их ноздрей не тревожил приторный запах ладана. Их детские головы не окроплялись холодными каплями святой боды.

Мы росли, переходили из класса в класс. Рукава наших курток становились короткими, истрепанные учебники отдавались нашим младшим братьям, товарищам. Новые чаяния томили наши сердца. А стандартные боги всё так же сурово глядели на нас своими скорбными глазами.

Классную молитву читал у нас из года в год Игорь Дубровский – худой, бледный мальчик с недобрым лицом и чуть косыми глазами. Поглядывая на него украдкой во время молитвы, я находил в его лице сходство с лицом на иконе. Мы называли его Подпевалой.

Отец Игоря был важный судейский чиновник. Он был толст и лыс, на воротнике его мундира сияли мохнатые серебристые звездочки, напоминавшие морские звёзды. Мы знали, что они означают «статский советник», – такие же звёзды сияли и у директора нашей гимназии. В торжественные дни судья Дубровский приезжал к нам в собственном парном лакированном выезде с кровными рысаками, приобрести который помогла ему российская слепая Фемида. Он расхаживал по коридорам и залам гимназии, взяв директора под руку. Звёзды на их мундирах сияли серебряным светом. Иногда подле отца семенил Игорь.

Наш директор был большой богомол, иконолюбец.

Это он, как ревностный язычник, размещал своих идолов по всем углам капища-школы. Он группировал их по типам и рангам в соответствии с паствой. В раздевалке висели боги в дубовых киотах, бесчувственные к сквознякам и грубости серых шинелей. Под лестницами, в кривых каморках служителей, «дядек», висели мужицкие боги – бородатые и глуполицые. В классах висели стандартные боги, приобретенные экономом гимназии оптом, со скидкой. В парадном актовом зале, в пышных золоченых ризах, клевали носом парадные боги, и робкое пламя лампады не в силах было оживить их неподвижные лица.

Нам, гимназистам, директор предоставлял изделия ремесленников-богомазов, а для себя выискивал произведения искусства художников-иконописцев. Иконы, иконы! Его кабинет напоминал собой «святую святых» храма. Были здесь «полномерки» в больших серебряных ризах, напоминавших подносы; были здесь «маломерки-карлики», величиной с почтовую марку. Здесь были иконы фольговые и живописные. Здесь были задумчивые «одиночки» и «людницы», где святые, стоя или сидя рядком, составляли группу; иной из святых опускал на плечо сидящему впереди свою желтую руку, и если б не нимбы вокруг их голов, эти людницы можно было принять за фотографию купеческой, средней руки, провинциальной семьи. Здесь были иконы в четвертях-клетках и «трерядницы» – в три полосы. Здесь была даже «икона-складень» – походная икона, вывезенная после японской войны каким-то верующим с печальных полей Лаояна, и полипа красного дерева для постановки икон.

Эстет-боголюб, наш директор прятал от нас на уроках истории ее живые и беспокойные силы, подменял их цепью религиозных событий-и таинств. Никелийский собор, эфесский, константинопольский! Мы должны были знать на зубок все семь вселенских соборов. Мы должны были помнить имена бесчисленных пап, ереси и отречения. Он заставлял нас различать школы иконописи – московскую, киевскую, новгородскую.

Правда, мы не любили богов.

Были в нашей среде смелые мальчики – иконоборцы и богохулы. Высунуть язык перед иконой, начертить мелом крест на тучном заду священника, скорчив рожу рассмешить соседа на уроке закона божьего или шмелем загудеть во время молебна, – не было большей радости для наших школьных еретиков. Подобно древним братьям своим, они обычно скрывались в подполье, и было у них даже некое тайное братство. О нем поведал мне Сережа Рынов, мой товарищ, взяв с меня страшную клятву молчания.

Бедный Сережа – как печальна была его судьба! Много лет спустя я узнал, что в Барнауле зимой тысяча девятьсот восемнадцатого года гарнизонный священник колчаковской армии проводил беседу с солдатами, разъясняя им цели борьбы с большевиками. «Некоторые с недоверием отнеслись ко внушению и возражали даже», – донес по начальству священник, с приложением списка фамилий. Солдаты, указанные в списке, были расстреляны как большевики. Среди них был и мобилизованный в колчаковскую армию студент Сергей Рынов.

Я как сейчас вижу его острый нос, каштановые вьющиеся волосы, насмешливые глаза. Все нераскрытые безбожные проделки нашего класса, я знал, исходили от него, но, связанный клятвой молчания, носил их в себе со страхом и запретной сладостью.

Незадолго до дня моего совершеннолетия Сережа предложил мне вступить в «безбожное» тайное братство.

Я в ужасе оттолкнул его от себя. Взволнованный разговором с Сережей, я прослушал звонок и опоздал в класс.

Я решил пропустить урок и упросил дядьку позволить мне побыть часок в кладовой, – убежище это выручало наших дезертиров не впервые. Это была отдаленная комната, заставленная классными досками, пыльными столами, серыми старыми и желтыми новенькими, пахнущими лаком партами. Здесь же находились ящики с мелом и парафином, тряпки, щетки, баночки с мазью для чистки дверных металлических ручек. И здесь же стоял большой стол, сплошь уставленный пыльным отрядом икон – запасный, так сказать, фонд. Обычно кладовая была заперта на ключ, и дядька впускал в нее только одного человека, гарантируя тем самым сохранение тайны.

В этот раз – то ли дядька был навеселе, то ли польстился на мой гривенник – тайна не была соблюдена: войдя в кладовую, я увидел Игоря. Он встретил меня с испуганным и недовольным лицом. Будь это другой мальчик, ничего неприятного не было бы в такой встрече, – вдвоем даже легче коротать часы заточения. Но Игорь обделывал свои дела шито-крыто и не любил лишних свидетелей. Угрюмый и молчаливый, стоял он возле ящика с меловыми тряпками, поглядывая на меня исподлобья. Я остановился неподалеку от стола с иконами и также молча поглядывал на Игоря. Ни один из нас не хотел заговорить первым.

Нам предстояло, однако, провести в совместном заточении около часа, и невозможно было всё время молчать.

– Ты веришь в бога? – спросил наконец Игорь, кивнув на иконы.

– Верю, – сказал я, – но иконам не поклоняюсь. По нашему закону – они идолы.

– У вас тоже есть вроде икон, – сказал Игорь, почуяв, очевидно, вызов в моем ответе. – Я сам видел на двери портного-еврея. Такие медные. Их тоже целуют, как иконы. Он мне сам так объяснил.

– Это другое, – сказал я и, не умея объяснить различие между иконами и надверными знаками у евреев, добавил: – Каждый молится своему богу...

– А какой, по-твоему, выше? – допытывался Игорь.

– Все одинаковы, – сказал я, не желая обижать Игоря, хотя в душе считал своего бога выше.

– Нет! – сказал Игорь. – Самый высший тот, кто самый умный.

– Тогда мусульманский бог ниже всех, – усмехнулся я, вспомнив, как безнаказанно надували мусульмане аллаха во время шахсей-вахсей. И я рассказал Игорю про уловки Мухтара.

– Я сам не верю в иконы, – ухмыльнулся Игорь, – а когда молюсь, думаю всегда о другом.

В моем лице он, видимо, прочел сомнение.

– Хочешь, я докажу? – спросил он вызывающе.

Я молчал.

Он взял меловую пыльную тряпку:

– Хочешь, я брошу тряпку в икону?

– Не надо... – сказал я, чувствуя, что дело зашло далеко.

– Трус! – крикнул Игорь, занеся руку. – Трусишка!

Кровь бросилась мне в лицо.

– Хвастун! – крикнул я. – Хвастунишка!

Он размахнулся, швырнул тряпку.

Пролетая, она попала мне в лицо, обдала облаком меловой душной пыли, и я инстинктивно отшвырнул ее от себя. Тряпка описала дугу в сторону столика с иконами и, падая, зацепилась за узорчатую ризу, повисла на ней.

– Ты зачем бросил тряпку в икону? – спросил Игорь.

– Я не бросал, – ответил я удивленно. – Это ты бросил.

– Нет, ты! – сказал Игорь, и голос его вдруг задрожал.

Я заметил, что он испуганно смотрит куда-то в даль комнаты.

Я обернулся и обмер: в настежь распахнутой двери стоял директор. Очевидно, дядька забыл закрыть дверь на ключ, и голоса наши привлекли внимание директора, прогуливавшегося в тишине коридора.

– Так кто же? – спросил директор спокойно и холодно.

Мы не ответили.

Он подошел к столу, снял тряпку с иконы, брезгливо отбросил в сторону.

– Явиться ко мне после занятий, – сказал он ледяным тоном. – А теперь – марш в класс!

Мы вылетели из кладовой.

Спустя полчаса класс представлял собой улей. Сторонники Игоря утверждали, что это, конечно, моя проделка: Игорь православный, к тому же религиозный, никогда не совершит подобной гадости. Мои же друзья верили мне и защищали меня самоотверженно.

В разгар споров подошел Сережа Рынов, молча взглянул на меня. Я понял его.

– Не я, Сережа, могу поклясться, – сказал я.

Мне показалось, что я уловил в его лице разочарование.

Странный мальчик был этот Сережа Рынов! Откуда взялась у него такая жестокая ненависть к богам, откуда? Он был сын промыслового «материального» приказчика, исправно посещавшего церковь, мертвецки напивавшегося в великие православные праздники, суеверно крестившегося, когда перед ним проползали, покачиваясь, промысловые похоронные дроги с мертвецом, прикрытым рогожей.

После занятий директор приказал мне и Игорю сообщить о происшедшем родителям и явиться завтра после занятий к нему в кабинет.

Нехорошо!

Впрочем, я был не слишком обеспокоен. Чего, в самом деле, было мне тревожиться? Тряпку кинул не я, это выяснится, и справедливость – я был уверен – восторжествует. О, справедливость! Мне ли, затвердившему слово о справедливости божьей, было сомневаться в вечной силе ее и торжестве? Досадно, конечно, что всё случилось в столь неподходящее время, перед самым днем совершеннолетия. Но мало ли было проказ, оставшихся безнаказанными? Я даже решил ничего не сообщать родителям.

«Всё пройдет, – шептало мне мое легковерное детство. – Всё обойдется...»