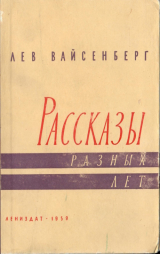

Текст книги "Расссказы разных лет"

Автор книги: Лев Вайсенберг

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 17 страниц)

7

Вообразите, что скачет конница

Летом Люся вместе с Верочкой поехала отдыхать в деревню Кашинскую, близ Онежского озера, в дом отдыха художников. Он находился в нескольких километрах от строительства большого водного пути, о котором Люся краешком уха слышала в свое время от Петра. Петр как будто был даже связан работой с этим строительством. Точно она не помнила. Да и «строительства все эти», как она выражалась, мало интересовали ее.

Зато какие прекрасные места нашли приятельницы здесь в Прионежье!

Зеленые и золотые холмы. Прозрачные реки. Крохотные озера. Леса. Старые бревенчатые шлюзы.

Дом отдыха, где поселились приятельницы, навис над маленьким проточным озерком. Едва встав с постели, они купались в холодной бодрящей воде. Потом грелись на солнце, словно ящерицы. Смуглая Люся в лучах солнца стала вовсе бронзовой.

Вдвоем они подолгу гуляли вдоль реки.

Тянулись по воде баржи, груженные лесом, их обгоняли железные брюхатые «нефтянки». С любопытством наблюдали приятельницы, как медленно сползают баржи по шлюзам, точно неуклюжие великаны по ступеням огромной, растянувшейся на многие версты водяной лестницы. Они наблюдали, как рабочие, надсаживаясь, открывали и закрывали шлюзовые запоры.

– Какое приволье! – восхищалась Люся.

Она была удивлена, когда один из отдыхающих посмеялся над ее восторгами.

– Это – древняя, варварская система шлюзов! Через два года вся эта ветошь будет снесена и заменена новыми сооружениями, – пояснил он недоумевающей Люсе.

Когда река надоедала приятельницам, они совершали прогулки вдаль от берегов, по холмам. Они карабкались, пробивались сквозь густой вереск и низкорослый колючий кустарник, рвали малину. Иногда на склонах покатых холмов внезапно развертывались поля. Чьи прилежные руки возделывали их? Рожь здесь была такая высокая, что почти целиком скрывала двух женщин, шагавших вдоль длинных узких межей. Люсе нравилось, когда упругие, согретые солнцем колосья сопротивлялись ей.

Уже давно Люся не чувствовала себя так хорошо!

Первое время она и вспоминать не хотела о кисти и красках. Куда там! Но вскоре, когда они обошли всю округу, ее потянуло к деревянному желтому ящику, терпеливо дожидавшемуся руки хозяйки-в глубине чемодана. Она набросала пейзаж озера и серебряной тихой реки со старыми бревенчатыми шлюзами. Ее тянуло ко всем этим мирным, идиллическим, «голландским» пейзажам. Казалось, будто вместе со свежестью чувств стало являться к ней прежнее чувство воздушно-зрительной свежести мира.

Гуляя вдоль берега, она забрела однажды дальше обычного.

На другом берегу она увидела холм.

Холм был высокий, зеленый, залитый солнцем. Вверх по склону ползли тракторы, волоча за собой длинные светлые бревна, выгруженные с баржи. Река здесь была широкая, другой берег далек, и Люся представила себе, будто ползут муравьи, с трудом волоча щепочки для муравейника. Тракторы втаскивали бревна на вершину холма, торопливо сбегали к реке, нагружались и вновь, прилежные, ползли на холм.

Люся видела желтые прямоугольники – строящиеся здания; красные точки – косынки на головах трактористок; на фоне голубого неба алое пятно на вышке – флаг строительства. Да, это был один из участков строительства, о котором не раз слышала Люся в доме отдыха.

«Красиво», – подумала Люся, силясь запечатлеть радостное для нее сочетание красок и форм, там, на строящемся берегу.

Назад она шла не торопясь, низко опустив голову. Прохожие попадались ей редко.

Она вспоминала, как тяготела всегда к замкнутости и тесноте натюрморта; как трогал ее сердце печальный «русский» пейзаж – пустынный берег, сырой темный лес, жалкий крестьянский домишко вдали от дороги. Она вспоминала, как неприятны были ей подъемные краны, трубы, железные башни – эти бездушные, жесткие формы, с варварской силой врывавшиеся на бумагу и холст. И вот теперь...

«Красиво?» – переспросила она вдруг в тревоге, будто поймав себя на чем-то запретном.

Ручей вился меж песчаных бережков. Солнце заботливо согревало широкую землю.

Но, задумавшись, Люся не замечала солнца, не замечала ручья. Она не заметила, как очутилась возле дома отдыха.

В последующие дни Люся несколько раз ходила к реке, где открылся ей холм с видом строительства. Но теперь она брала с собой складной парусиновый стульчик и желтый ящик. Она садилась за пышным кустом, где ей не мог помешать даже случайный прохожий, вглядывалась в холмистый берег, зарисовывала привлекший ее пейзаж строительства.

Она не хотела знать того, что происходит на другом берегу.

Не думала о том, что прорубается сейчас новая трасса реки, что меняется старое русло. Не понимала, что узкая речная тропа, по которой, толкая друг друга бортами, скрипят сейчас неуклюжие баржи и снуют пароходики, уступит место широкому водному пространству, что океанские суда пройдут здесь от моря до моря через всю страну.

Она не подозревала, что вдоль берега еще не рожденной реки заложены и уже растут новые города; что из этих стройных желтых зданий, столь не похожих на древние нищие русские хаты старого берега, возникает, в сущности, один из таких городов.

И сердце ее не понимало, зачем, палимые солнцем, так упорно ползут на холм тракторы – словно танки на атакуемый форт.

С того берега она видела только зеленый холм, длинные желтые прямоугольники зданий, черные тракторы, похожие на муравьев, светлые бревна-щепочки, красные точки косынок и высоко на вышке алое пятно флага. Она вбирала радостные для ее глаза соотношения красок и линий, и они покорно ложились на холст.

Люся осталась довольна пейзажем. Она говорила себе, что никогда не вернется к мертвым, печалящим образам. Строительство! – вот что будет с этого дня ее темой. Она увидела, какие в нем есть чудесные формы и краски. Упрямая Фира была, пожалуй, права.

По памяти Люся набросала несколько «строительных» (как она их называла) этюдов. Здесь было сплетение рельсов и труб, подъемных кранов и металлических башен – всё, что, по мнению Люси, составляло «душу» строительства. Здесь был хаос горизонтальных и вертикальных линий.

Она показала этюды старенькому художнику-пенсионеру, жившему в доме отдыха.

– Откровенно скажу вам, – помялся старичок, – я не любитель подобной живописи.

«Тем лучше, – решила Люся. – Это старик, уже отживший свое время. А Волкову и всем нашим должно понравиться».

Остаток отпуска Люся прилежно работала над «строительными» этюдами, закончила их и в город вернулась исполненная радости и надежд.

– Люся!

Это было совсем неожиданно для Петра. Она стояла перед ним в белом платье, в широкой соломенной шляпе. Смуглая, загорелая. Пальто через руку, чемодан возле ног.

– Здравствуй, – коротко сказала она, втаскивая чемодан через порог.

– Здравствуй... – ответил Петр и вдруг удивился чему-то. – Здравствуй...

Как она посвежела, похорошела! Он, признаться, смутился от неожиданности. Он взялся за чемодан – помочь.

– Ничего, Петр, не беспокойся, – остановила она его движением руки.

Но Петр всё же внес чемодан на ее половину, опустил на пол посреди комнаты. Он стоял возле чемодана, словно носильщик в ожидании платы.

– Спасибо, Петр, – сказала она, будто вручая ему эту плату. Носильщик мог уходить. Но Петр не двигался. – А как ты? Не уезжал? – спросила она таким тоном, точно ответ не интересовал ее.

Она задала Петру еще два-три незначительных вопроса.

Петр отвечал коротко, настороженно. Казалось, она даже не слушала его ответов, занятая раскладыванием вещей.

– Пойду умываться, – сказала она вдруг, вытаскивая полотенце из чемодана и давая понять, что разговор окончен.

Позже, уже со своей половины, Петр слышал, как Люся разговаривает по телефону с Викторией Генриховной и Татьяной. Он пил чай, раскрытая книга лежала перед ним на столе. Он слышал, как Люся оживленно рассказывает о своей поездке, о новых местах и людях.

Какое дело было ему до всего этого? размышлял Петр. Никакого. Просто за два месяца он отвык от голоса Люси, и сейчас это стрекотание по телефону отвлекло его от книги. Вот и всё.

Когда Петр взял в руку стакан, чай уже простыл. Петр попытался углубиться в чтение. Это было не так легко. Голос Люси затих. И вдруг – комната показалась Петру холодной, тесной, а книга, которую он читал, – неинтересной, глупой.

Весь вечер бродил он по улицам и вернулся домой поздно, когда на Люсиной половине было уже темно.

До конца отпуска Люси оставалось три дня, но ей хотелось похвастать перед Волковым своими успехами, и на другой день после приезда она была на заводе. Проходя через двор, она увидела заводские строения, вагонетки с глиной и с черепками, ящики с готовыми изделиями. Всё как обычно. Она вспомнила, как впервые пришла на завод и как ее встретили те же самые вагонетки с глиной и с черепками, те же самые ящики и строения, но теперь, однако, всё это представлялось ей совсем иным. Почему? То ли тогда была зима, а сейчас лето? То ли двор изменился? То ли в ней самой что-то произошло? Трудно сказать. Но только всё (она ясно видела) было сейчас не таким, как прежде.

Когда она вошла в мастерскую, ее встретили веселым криком и шумом, как в школе:

– Боргман! Люся! Елена Августовна!

Даже Мрозевский, показалось ей, улыбнулся.

Не прекращая работы, художники разговаривают с Люсей, расспрашивают ее, изредка бросают на нее взгляды.

Вот и Волков. Он, как всегда, пристально вглядывается в Люсю, улыбается, пожимает ей руку. Он, как обычно, в белом халате и кажется Люсе похожим на доктора. Люся стоит подле стола Волкова. Ее папка с рисунками лежит перед ним раскрытая. Вот этюд строительства в руках Волкова. Люся следит за выражением лица художника. По-видимому, этюд ему нравится. Напрасно только рассматривает он рисунок с левой стороны. И напрасно так долго вертит его в руках, – впечатление должно быть мгновенным.

– Что это за жук? – прерывает ее мысли Волков, постукивая острием карандаша в то место, где трактор вползает на холм.

– Трактор, конечно, – отвечает Люся, нахмурясь (тон Волкова кажется ей обидным).

– Я понимаю, что трактор, – говорит Волков с язвительным, по мнению Люси, спокойствием. – Но почему он больше похож на жука?

«Потому, что у вас нет воображения», – хочет Люся огрызнуться, но сдерживается. Сколько раз давала она себе обещание на работе быть сдержанной: опыт показал, что дерзости и своеволие ни к чему не приводят. И всё же, как хочется ей порой огрызнуться!

– Это что за спичечные коробки? – продолжает Волков, постукивая карандашом о желтые прямоугольники на холме. – А эти спичечки? – указывает он на бревна. Острый карандаш тычется в бумагу и словно колет Люсю, как вражья пика.

Щеки у Люси горячие. Ей стыдно смотреть по сторонам. Тон Волкова становится язвительней, резче. Она уже сожалеет, что обратилась к нему. Она всегда ненавидела эти «обсуждения вслух», которые, будто ей назло, устраивал Волков. Давно уже, со времени истории с сервизом, не слышала она таких резкостей. И вот теперь – она сама виновата: нечего было ей соваться сюда с посторонней работой.

«Может быть, он разбирается только в фарфоре, а в акварели и в масле ничего не смыслит?» – пытается она утешить себя.

Ей кажется, что все прислушиваются к этому унизительному для нее разговору. Да, унизительному (в глубине души она до сих пор не может согласиться с Татьяной, что выслушивать публичные замечания Волкова не унизительно). Она стоит спиной к товарищам, но чувствует на себе, как ей кажется, их соболезнующие взгляды, насмешливые улыбки.

«Как кур в ощип попалась!» – злится она на себя.

– Технически этюд, пожалуй, не плох, – говорит Волков. Но Люся уже не верит ему – спасибо большое! Она знает его манеру: отругать сначала, затем, дав передышку, похвалить, чтоб снова мучить и мучить, как кошка мышку. – Но смысл этюда, – продолжает Волков, – скажу прямо, для меня непонятен. Ну, объясните, Елена Августовна, – смягчается он, – что означают эти жуки? Ей-богу, жуки, простите меня! К чему эти спичечки? Вы что, собственно, хотели всем этим сказать?

– Что значит «что»? – спрашивает Люся с раздражением в голосе. – Это строительство, пейзаж строительства... Но ведь я говорила вам, что не умею рисовать такие вещи, и незачем было меня заставлять...

Она готова расплакаться, громко, безудержно, как ребенок. Она чувствует, что слёзы вот-вот хлынут у нее из глаз. Но она знает, что все наблюдают за ней, и последним усилием воли удерживается.

– Вы не волнуйтесь, Елена Августовна! – Волков берет ее за руку. – Обсудим всё. Только спокойно. Я уверен, вы согласитесь со мной.

Он усаживает Люсю рядом с собой. Его карандаш уже не колет рисунок, будто пика. И не парит над пейзажем, как хищная птица, высматривающая жертву, чтоб затем камнем ринуться на нее. Теперь Волков говорит с Люсей как опытный учитель с впечатлительной, самолюбивой школьницей – ласково, но вместе с тем твердо.

– Вот это, – говорит он, – верно и хорошо. А это, вы сами видите, неверно и нехорошо. Правда ведь?

Пожалуй, есть в словах Волкова доля правоты. Люся успокаивается. Но некоторые замечания Волков старательно повторяет, и это снова злит Люсю: он, видно, думает, что она совершенная дура.

И по мере того как художник говорит, выявляются неправильности, до этих пор не замеченные в рисунке. Голос Волкова, теперь мягкий и убеждающий, выманивает недостатки из глубины рисунка, как звук флейты факира-заклинателя выманивает из глубины корзинки отвратительных змей.

«Он может любую вещь сделать противной!» – сердится Люся.

И пейзаж, на который ей было приятно смотреть и который она считала спаянным и единым, вдруг треснул, раздвоился, рассыпался в прах.

«Этак можно уничтожить и Рембрандта, не то что меня!..» – думает Люся.

– Забудьте на минуту тракторы, – перебивает Волков ее мысли, подняв карандаш. – Вообразите, Елена Августовна, что скачет конница. Что должен знать художник? Не только кто эти всадники, не только куда и зачем они скачут. Этого мало. Художник должен знать, что думает каждый из всадников, кто друг и кто враг для каждого из них в отдельности. Он должен знать, сыты ли кони, скачут ли они за победой или за гибелью. Он должен уметь представить себе этих людей после жаркого боя: будут ли они пить воду из ручья или птицы выклюют им глаза. Художник должен верить в дело всадников и сам незримо скакать вместе с ними, – иначе всадники будут неживыми. Созданное же художником должно дышать, как живое, должно привлекать к себе, должно указывать путь... Согласны со мной?

В мастерской тихо. Все ждут ответа Люси.

Но она не отвечает.

«Возможно, всё это верно, – думает Люся, – но лично для меня вряд ли достижимо...» – она нервно комкает рисунок, сует его в папку.

В трамвае задумавшуюся Люсю толкают, наступают ей на ноги.

Возможно, размышляет она, художник должен выполнить все эти требования. Но сможет их выполнить лишь настоящий художник, мастер. А мастером, знает она, ей никогда не быть. Почему? Да просто у нее не хватает дарования. Правда, она прилично рисует, у нее тонкий вкус (в этом она абсолютно уверена), который теперь, увы, так мало ценится. Всё это верно. Но ей никогда не быть такой художницей, о какой фантазирует Волков. Никогда. В сущности, она ведь и на завод попала случайно. И может быть, правильней будет оставить недоступное ей дело, заняться другим.

Ей становится грустно.

«Другим?..»

Проходит три дня. Отпуск окончен. Люся вновь в мастерской, вновь за своим столиком. Тонкий фарфор снова в ее левой руке, нежная кисточка – в правой.

Оставить недоступное ей дело, заняться другим?.. Фу, вздор какой!

Да и Волков, по правде говоря, не так уж ее разругал. Сегодня он даже нашел в этюдах немало хорошего, свежего. Это у нее всегда так получается с Волковым: налетит он сначала как дьявол, а потом подлизывается: Елена Августовна, Елена Августовна...

Но в последнее время налетать «как дьявол» Волков стал реже. А если и налетал, то не так жестоко, как прежде. Теперь Люся не раз убеждалась, что эти налеты в конце концов идут ей на пользу. Дважды она даже обращалась к Волкову за помощью и не пожалела об этом.

В последнее время так случается, что они вместе возвращаются с работы. Однажды, заговорившись, Волков проводил Люсю до самого дома.

– Ну, вот и мой дом, – говорит Люся, останавливаясь возле парадной и протягивая Волкову руку. У нее мелькает мысль, что хорошо бы как-нибудь пригласить к себе Волкова.

– Я знаю, – говорит Волков.

– Откуда? – спрашивает она удивленно.

– Я был у вас как-то, года полтора назад. Я приходил по делу к Петру Константиновичу. Ведь мы с ним старые друзья, хоть и не ходим друг к другу. Сами знаете – времени нет.

– Полтора года назад? – переспрашивает Люся (значит, она еще была вместе с Петром). – Но я вас не видела! – говорит она, всё больше удивляясь.

– Было рано, Елена Августовна, и вы спали, – говорит Волков. – Признаюсь, я приходил грабить Петра – занять денег. Но он, злодей, растратил обещанное и отказал! – смеется Волков.

Люся чувствует, как щеки ее краснеют. «Растратил и отказал». И вдруг она вспоминает: «любой с улицы!» Это, значит, Волков – «любой с улицы»?

– Нет, нет, – говорит она торопливо. – Не совсем так было, Борис Александрович, не совсем так, уверяю вас.

Она с жаром убеждает Волкова, что произошло недоразумение, что Петр здесь совсем не виноват, что просто были кое-какие сложные обстоятельства и обвинять Петра вовсе не следует.

– Да я и не думаю его обвинять! – восклицает Волков. – С чего это вы взяли?

– Нет, нет, даю вам слово, Борис Александрович... – говорит Люся, волнуясь и не желая слушать его возражений.

Она уже высоко на лестнице, а Волков всё еще стоит возле парадной двери и ничего, ничего не понимает...

Всю осень, всю зиму Люся упорно работала.

Но уже не хватало короткого зимнего дня, и Люся со свойственной ей настойчивостью и методичностью стала работать дома по вечерам.

Иногда она вспоминала прошлое. Каким далеким, невозвратимым казалось оно ей теперь! Поздний сон. Долгие телефонные разговоры с приятельницами («подожди, я закурю папиросу»). Обязательная ежедневная прогулка по городу, казавшаяся ей столь деловой и важной. Шумные гости, полуночное веселье. Неужели это была она?

Казалось, прежде время текло в изобилии, как вода, и было оно поэтому малоценным. Теперь время как бы сгустилось и уплотнилось. Даже вечер для театра или кино выкраивался с трудом. И если случались иной раз минуты слабости и время снова праздно и безвозвратно текло, Люся долго чувствовала потерю. Да, время теперь стало ценным.

Прежде Люся считала себя «хозяйкой времени»: она могла распоряжаться им, как ей заблагорассудится. Теперь она поняла, что в сущности была его рабой. И прежние дни – она теперь ощутила – были очень однообразны, несмотря на их пестрый покров многообразия.

«Как случайно всё происходит в мире», – думала Люся когда-то. И она бродила в ту пору по городу, жадно вглядывалась в лица прохожих, волнуемая приключениями из книг, мечтая о чудесной капризной случайности, изменяющей жизнь. А теперь весь день просиживала она с фарфором и кистью в руках, но ощущала, что однообразная с виду закономерность меняет ее жизнь и ее самоё больше, чем прежняя желанная случайность...

Зима была холодная, снежная. Выходить на мороз из теплой комнаты не хотелось.

Петр тоже стал засиживаться дома по вечерам. Брал на дом работу.

Нередко Люся и Петр, разобщенные перегородкой, работали каждый на своей половине. Случалось, они одновременно отводили от работы утомившиеся глаза или разгибали усталые спины. Случалось, одновременно чиркали две спички, и вились к потолку, силясь соединиться, два сизых табачных дымка. Случалось, что Люся и Петр одновременно думали один о другом.

Иной раз Люся задумывалась: за что, собственно, она так упрекала Петра? За то, что он погряз в работе, забыв свой дом и людей? Но вот и она сидит за работой целыми днями и вечерами, забыв весь остальной мир.

Впрочем, она, как обычно, находила себе оправдание. У нее эта горячка только на первых порах: уж слишком отстала она от своих коллег; но позже, как только догонит, она заживет, конечно, спокойно; отдавать всю свою жизнь работе она не намерена.

«На первых порах», – успокаивала она себя. И тут она вспоминала, с каким рвением отдавался Петр своей новой работе, и рвение его предстало теперь в ее глазах совсем в ином свете. И то, что прежде так раздражало ее в Петре, теперь показалось естественным и разумным. Целесообразным, практичным. Ей даже было досадно: как это она не поняла практичности Петра?

Конечно, не так-то легко было Люсе во всем этом признаться даже себе: обиды, нанесенные ей Петром, были слишком свежи. Но порой вдруг озорные мысли одолевали ее: вот был бы Петр удивлен, если бы она призналась ему в этих своих мыслях...

А Петр и без того удивлялся – правда, самому себе.

Перед разводом он ни минуты не мог усидеть дома: тесно, душно было ему рядом с косной, строптивой хозяйкой. Он зачастил к приятелям, ходил по ресторанам. Старался возвращаться домой поздно, когда крайние окна в четвертом этаже были уже темны. Он в ту пору и вовсе разлюбил свой дом.

И в первое время после развода он тоже не слишком засиживался дома: совсем неинтересно слушать шум и гам за перегородкой.

А теперь по вечерам он охотно оставался дома. И, странно, ему не хотелось быть в комнате одному. Он ощущал пустоту, когда на Люсиной половине было темно. Он разлюбил тишину на ее половине. Когда Люси не было дома, ему казалось, будто чего-то не хватает.

Он, пожалуй, немного гордился собой: ведь это он сделал Люсю художницей, он надумал направить ее к Борису. Без него – сидела бы она в домохозяйках, как прежде. Иногда, правда, закрадывалось сомнение: а может быть, только нужда тянула Люсю к работе? Так или иначе, Петр был рад, что она теперь самостоятельна, не нуждается, он чувствовал себя виноватым за ее лишения в первые месяцы после развода.

Иногда, когда Люся и Петр одновременно работали, разъединенные перегородкой, Петру представлялось, что всё происшедшее между ними – сон и вот они, муж и жена, сидят в одной комнате, работают...

В эти минуты ему хотелось подойти к Люсе, взглянуть, что она делает, сказать слово и услышать что-нибудь в ответ, как в первые дни их совместной жизни...

Но сделать это было невозможно: их разделяла перегородка.