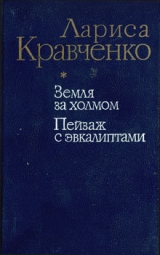

Текст книги "Земля за холмом"

Автор книги: Лариса Кравченко

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)

А на вокзале сутками гремит бодрая музыка, спят на полу вповалку на свернутых в рулоны ватных одеялах многочисленные пассажиры. Порядок на вокзале – когда проводник выводит пассажиров на перрон на посадку, он выстраивает их гуськом, идет во главе и следит, чтобы зазевавшийся деревенский не сделал шаг в сторону. Тогда он остановит всю колонну и будет читать мораль нарушителю до отхода поезда. Огромные, на весь вокзальный фасад, висят портреты Маркса и Мао, очень похожие, цветные и улыбающиеся. Черный от шлака лед подтаивает на междупутьях, воробьи прыгают на солнце по рампе пакгауза – идет весна пятьдесят третьего года.

Пятого марта умер Сталин.

Накануне у Лёльки – день рождения и вечеринка. Были, конечно, Нинка и Сашка (а Юрки не было) и еще совсем новые ребята из райкома ССМ ЖД, где Лёлька теперь на учете. Петя Гусев пришел поздно, когда все были за столом, – он еще работал в редакции и выпускал очередной номер.

– Товарищи, – объявил Петя, – только что получено сообщение ТАСС: Иосиф Виссарионович тяжело болен и потому предлагаю прекратить веселье!

Ребята растерялись и не знали, можно ли теперь допить вино, разлитое в бокалы?

Пятого, в конце рабочего дня, позвонил телефон, Лян тунджи снял трубку, а потом закричал на всю контору: СЫТАЛИН! Через час Лёльке позвонили из райкома – траурный митинг в Советском клубе, в шесть!

Невиданная погода была в тот день: летела желтая пыль из пустыни Гоби и вместе с ней с неба лил дождь.

Буря оборвала провода, и не было света. И митинг в Совклубе – в полутьме, при свечах – красные полотнища и черные ленты.

Лёлька шла с митинга подавленная, в сумерках, по какому-то нереальному, словно разрисованному в траурные краски, городу.

Уехал Сарычев внезапно. Он позвонил Ирине, и она выбежала из техбюро, никого не спросясь, в рабочее время, потому что он сказал, что будет ждать ее около собора. И они ходили по кольцевому тротуару вокруг соборного сквера, уже не таясь, в самом центре Нового города, при свете дня, хотя полно еще было на проспекте командированных, но для него это, видимо, уже не имело значения.

Он торопился сказать ей самое главное: это – не конец, он напишет ей, и она должна ехать в Союз, как только это станет возможным. А что это будет – бесспорно, и даже в ближайшее время, по-видимому. Он говорил так твердо, словно знал наверняка, хотя Харбин терял тогда последнюю веру, что это вообще будет когда-нибудь.

Но он сказал об этом уверенно и еще – то, что удивило Ирину и Лёльку потом – не меньше, – она должна вступить в ССМ! Это не детская игра, как считала Ирина, а Организация, готовящая людей для жизни на Родине. (Лёлька благодарна ему за высокое мнение об ее Организации!) Она должна быть со сверстниками, должна жить и работать, словно ничего не произошло, никому не нужны ее бесполезная тоска и одиночество, она приедет в Союз и там они встретятся. Если он и не напишет ей, она все равно должна найти его – в Москве через Министерство, потому что сейчас он еще не знает, на какую Дорогу его направят.

Шел великий пост, двери собора были открыты, и свечное пламя колебалось в коричневом сумраке, звонили ко всенощной и крестились на паперти харбинские старушки. Вероятно, он и хотел уберечь ее от возврата в этот мир эмиграции, который он ненавидел, конечно, как коммунист. Здесь, собственно, и простились они, у людей на виду, на исторической площади перед собором, который не столько собор, сколько символ Лёлькиной бревенчатой России.

Утром подали состав на первый путь. И всего в нескольких шагах от Ирины за окном был перрон. И серая папаха его возвышалась над толпой провожающих синих кепок и мохнатых шапок. Ему подносили вымпелы из красного шелка, вышитые приветственными иероглифами, – как положено. И оркестр был на перроне – толстые китайские барабаны. Состав тронулся. Лёлька не могла оставить Ирину в эту тяжелую минуту! Лёлька заставила Ирину подняться и надеть пальто и вывела ее на пути, где уже дул теплый ветер и подсушивал песок между шпалами. Она повела ее насильно за три километра в Южный парк, чтобы Ирина смогла взять себя в руки, а не рыдать за столом на глазах у любопытной конторы.

Он завещал ей вступить в ССМ, и теперь Лёлькиной обязанностью было подготовить Ирину к этому серьезному шагу!

8. Дорога

Год пятьдесят третий. Харбин – как два лагеря, кто остается и кто уезжает – в Австралию, нашивает себе открытые платья с оборочками – там вечное лето, Южный Крест!

В городе туго с работой – инженеры еще работают, как папа и Юрка, да медики, пожалуй.

– Вот видишь, как я удачно выбрала профессию, – сказала Нинка, – медицина – вся на латыни и не требует знания китайского!

Правда, можно поехать по договору на юг Китая преподавателем, правда, придумывает Общество граждан СССР разные мастерские, чтобы занять своих граждан… А дальше? I] может быть, вообще ждать нечего?

И открывается окно, заманчиво освещенное, – золотая страна Австралия.

Кто-то, видимо, позаботился о них по ту сторону океана, кто-то подсчитал: что это даст и во сколько обойдется – ввезти к себе всех этих граждан, которых почему-то не принимает пока собственная их Родина.

В Гонконге объявился мистер Штумпф. Нужно только написать заявление на машинке с английским шрифтом и приложить справки от врача и от священника своей приходской церкви (вот оно когда пригодилось опять, за эти годы притихшее харбинское духовенство!) И приходят документы на выезд – не очень скоро, но что такое несколько месяцев! И вас повезут на пароходе мимо сказочных малайских островов, с пальмами и кокосами, а за проезд не беспокойтесь – потом отработаете. И за паспорт свой советский с красным гербом на обложке – тоже, хотите – храните как память! Кроме Австралии, можно выехать в Бразилию, Уругвай и Парагвай…

Вот, собственно, когда идет проверка на верность, цена всех высоких слов о Родине: кто уезжает, а кто – остается.

Едут коммерсанты с Пристани и домовладельцы из Модягоу – это естественно! И едут те, о которых даже помыслить не могли, кто голосовал на собраниях – вот как бывает, оказывается! Что-то просмотрели в Организации, если могли допустить такое!

Старики тянут за границу: что там еще будет в Союзе – неизвестно, а эмиграция – дело привычное. (Неустойчивые эти харбинские старики, как их ни воспитывай!)

Едут тихо, никому не говоря заранее, а потом вдруг оказывается – человек уже снялся с учета в консульстве! И все толкуют об Австралии, но не прямо, а конспиративно – «за речку», все-таки неудобно – советские граждане!

Опять пошли в ход знаменитые харбинские гадалки, о которых еще поэт Комаров писал, будучи в Харбине в сорок пятом:

…просила Веру-хиромантку

О будущем России погадать…

Теперь Вера-хиромантка выясняет точно, что ожидает вас: дорога морская или дорога сухопутная? Причем делаются прогнозы на каждый вариант, и вы можете выбирать – куда ехать.

Лёлькина мама была у папы в Гирине на майских праздниках, и они обсудили этот вопрос втайпе от Лёльки. Папа написал письмо братьям в Австралию – «на всякий случай». И мама начала с Лёлькой подготавливать почву, дипломатично.

– Нет! – сказала Лёлька. – Я не поеду! Вы можете ехать, а я не поеду никуда, кроме Союза!

Вплотную подходит реальная жизнь, и надо решать всерьез и самой за себя, а не как скажет мама. Правда, Лёлька не представляет еще, что это значит – оказаться с мамой на разных материках. Пока ей кажется просто – поезжайте! Но это первый ее протест, трудно это, и все-таки немыслима для нее Австралия:

Не нужно мне солнце чужое,

Чужая земля не нужна!

«Перелетные птицы» – главная песня того года, Лёлька поет ее с ребятами в Организации – как вызов тем, кто уезжает, и как заверение перед Родиной – «А мы остаемся с тобою!..»

Лёлька пишет гневные статьи – изменникам Родины! «Вам, пакующим чемоданы», – громит через печать отъезжающих молодой, подросший из юнаков, поэт Миша Зайдель. Удержать, сберечь людей для Родины! А нужно ли удерживать, если они выбирают Парагвай?

Лёлька голосует на собраниях – исключают из ССМ с позором слабовольных, нацелившихся за границу!

В доме у Ирины тоже пакуют чемоданы: муж Боря послал на нее документы Штумпфу – никуда не денется – поедет! Он все еще муж ее по закону, потому что развода в Харбине нет. Есть ЗАГС в консульстве, но нет нарсуда. Люди, связанные навечно, – «брак по-харбински». Но Ирина не поедет. Она теперь член ССМ, и она все еще ждет письма от Сарычева. От Сарычева ничего нет, граница поглотила его, безвозвратно. Извечный женский удел – ждать и надеяться.

Ирину принимали в Организацию в райкоме ХЖД. Лёлька подписала ей рекомендацию и гоняла по Уставу, а международное положение Ирина и без того знает. А почему она вступает, почему не вступала прежде? Ирина сказала, что да, она ошибалась, не понимала значения Организации, а теперь поняла. Ребята к группе проголосовали – принять, хотя поражены были, что она вступает, все хорошо знали ее семью, но нельзя отталкивать, когда идут в Организацию даже из таких семей… Она стояла перед столом, накрытым красной скатертью, в скудном железнодорожном райкоме – в его нетопленой комнате с обшарпанными стульями, в пальто, платком закутанная и удивительно русская от этого пухового платка и своих синих глаз, как на картинах Васнецова. Лёлька смотрела и волновалась за нее, словно сама снова вступала в Организацию. И думала: что бы сказал Сарычев, если бы увидел ее сейчас?

– Ты слышала, Семушкины едут в Австралию, – сказала мама, вернувшись с заседания местного отделения. (Семушкины – это Сашка с матерью.)

– Чепуха, не может того быть, – сказала Лёлька, высовывая из ванной намыленную голову. – Ты чего-то напутала. Сашка никогда не поедет!

– Да нет, правда, – мама встречалась последнее время с Сашкиной матерью по линии местного отделения и потому была в курсе дела.

Лёлька разволновалась, наспех прополоскала волосы, помчалась к маме в комнату выяснять подробности.

Сашка! Это же просто невероятно! Сашка – член их «четверки» и друг! Который обожал стихи Симонова и сам пел «Летят перелетные птицы»! Нужно поговорить с ним и остановить!

Лёлька полетела к Нинке.

– Ты подумай!

Нинка рассудила спокойнее.

Конечно, возмутительно, если Сашка едет в Австралию, и нужно собрать «слет четверки», обсудить. Хотя каждый человек выбирает, как лучше, и вряд ли они теперь разубедят его. Видимо, он давно это задумал, а теперь, когда документы готовы и они снялись с учета в консульстве… Она, Нинка, конечно, никогда не поедет в Австралию – она поедет только в Советский Союз… Надо сказать Юрке, и тот приведет Сашку в субботу. Вечером.

И вот они собрались четверо – последний слет, в Нинкиной столовой, со всеми ее накрахмаленными чехлами и салфеточками.

Ребята стали совсем взрослыми – в манере закуривать и говорить. На Сашке – элегантный костюм цвета беж, в дорогу сшитый, по-видимому, на Юрке – модный галстук с драконом. Юрка работает в китайском проектном бюро и успел съездить в Пекин в командировку. И Юркой не назовешь – инженер Старицин.

Сашка, конечно, подозревал, что неспроста эта, срочно организованная, встреча, хотя поначалу они просто мирно ужинали: первые помидоры на столе – начало лета.

– Это правда, Сашка? – спросил наконец Юрка. Сашка понял сразу – о чем речь. Но все еще пытался оттянуть неприятный разговор.

– Что ты темнишь? – вспылил Юрка. – У вас виза на руках! Едешь ты или нет?

– Еду! – зло сказал Сашка.

– Ты хоть соображаешь, что делаешь!

– Да, я не могу не ехать! – закричал Сашка. – У меня мать! Должен же я наконец дать ей нормальную жизнь! Вы просто не интересовались, как мы жили с матерью, как она тянула меня до диплома! Я просто обязан дать ей теперь что-то!!

– Разве мы не работаем?

– Ты думаешь, надолго то, что мы работаем? Мы построим здесь все, что потребуется, а потом нас попросят! Можешь быть уверен! Почему сократили с Дороги твою мать, хотя она проработала там лет двадцать? Нас выставят, а выезд туда будет закрыт, и мы останемся здесь, как в мышеловке!

– Мы уедем в Союз…

– Никогда мы туда не поедем! Мы просто не нужны там! Армия ушла и не взяла нас. А теперь «союзные» уезжают и оставляют!

– Подожди, придет время…

– Не хочу я больше ждать и чувствовать себя неполноценным! И потом – у меня отец белый эмигрант, где гарантия, что там это на мне не отзовется? А я хочу жить и работать спокойно!

– Сашка!.. – сказала Лёлька, она слов не находила, хотя именно сейчас нужны были такие слова, чтобы убедить его, что мало – просто работать и жить, и должно быть у человека главное, – ради чего жить.

– Где твоя совесть? – сказала Нинка. – Ты позоришь всех нас…

– Я не член ССМ, как вы, – желчно сказал Сашка, видимо, так и осталось у него, как незаживший рубец, исключение. – И нечего устраивать собрание группы!

– Ты гнус, Сашка! – потерял терпение Юрка (гнус – это самое страшное его ругательство). – Ты гнус и предатель, и нам не о чем больше разговаривать! – И выскочил курить на кухню.

Юрка умел отрубать от себя друзей, Лёлька хорошо это знала.

И тут оказалось – нм просто не о чем говорить: связи, почти кровные, скреплявшие их «четверку», обрывались.

– Ну, я пошел, – сказал Сашка.

Его никто не удерживал, хотя они знали, что видят эго в последний раз.

Лёлька стала собираться домой, и Юрка тоже. Они вышли на Церковную, а потом на шоссе, и Юрка опять вел за рога свой «велик», как некогда. Он больше не жил по соседству на казенной квартире на Бульварном, а снова в частных домах в Гондатьевке, но теперь почему-то решил проводить ее.

– Садись на раму, – сказал Юрка, – я тебя мигом доставлю.

– Ты меня уронишь, – сказала Лёлька.

– Не уроню, – Юрка подсадил ее перед собой на перекладину, ловко и уверенно, и было в этом что-то новое, мужское, несвойственное прежнему мальчику.

Дорога в молчании, снова вниз по шоссе, просторному и синему, отсвечивающему, как ночная вода. Молчание Юрки, потому что нелегко ему давался разрыв с Сашкой, хотя он и привык рубить сплеча. И молчание Лёльки, потому что никогда еще не был он так далеко от нее, словно запертый на семь замков со своим миром мыслей и чувств, в который она уже не имела доступа. Хотя руки его, лежащие на руле, обнимали ее, но это не имело значения – для него, во всяком случае.

Юрка разогнал свой «велик», и они взлетели на подъем – вот уже собор встает на верхушке Новогороднего холма – точеные луковки куполов на подсвеченном фонарями небе. Скорей бы она кончалась, эта дорога!

Сашка уезжал дневным южным поездом, как и все «заграничники», с перрона, где всегда пахло фруктами, потому что здесь выгружали желтые тугие бананы и персики в плетеных корзинках с пестрыми наклейками – Южный Китай.

Лёльке ничего не стоило выйти из техбюро и проводить Сашку, но она не должна была этого делать – как член ССМ, провожать его, отколовшегося. Здесь, на перроне, был уже тот – другой лагерь, точно определившийся, потому что все ясно, если у тебя билет на южный поезд.

Смутно и беспокойно было ей в тот день. Ирине она ничего не говорила – стыдно, что она такая непринципиальная! Лёлька ругала себя, но не смогла усидеть на месте, наврала Ирине, что ей нужно в Центральный пост, и выскочила.

Состав был подан, и все они, «заграничники», садились со своими новенькими чемоданами. Вообще, все они уезжали почему-то модными с иголочки, словно стряхивая здесь свое старое житье-бытье, словно и вправду ждала их гам «земля обетованная». И были говорливыми чрезвычайно, наверное, чтобы скрыть за этим нелов кость отъезда.

Па своем веку Лёлька видела разных отъезжающих: поляки уезжали в Народную Польшу, евреи – в Израиль, с баулами из желтой кожи. (В Израиль уехал Лерман из литкружка, а потом он прислал в НКОМ фотографию – сидит на камешке с винтовкой, на фоне пустыни. И ребята поражались: Лерман – с винтовкой!)

Лёлька прошагала по перрону с независимым видом, но не очень быстро, чтобы все-таки увидеть Сашку. Он стоял у подножки в своем бежевом костюме, и Лёльке показалось, – грустный, и ей захотелось подойти к нему, но она сдержала себя.

Не было у нее к Сашке никакой ненависти за его отступничество, а только сожаление, щемящее – человек не понимает, что делает; отъезд его – продолжение, по существу, судьбы отца Сашкиного, неизвестно зачем докатившегося от Уфы до Маньчжурии, продолжение эмиграции, которую они так ненавидели, потому что она лишила их Родины.

Лёлька проскочила мимо Сашки, отвернув голову, чтобы не смотреть на него, и совсем случайно увидела другое: в окне, из вагона, разговаривала с кем-то из провожающих Зоя Гордиенко, жена Гордиенко, того самого корнета, забранного в сорок пятом, и малыш в светлой рубашечке выглядывал у нее из-под руки. Такой причесанный мальчик, белобрысенький, сын Гордиенко. И Зоя, значит, тоже увозит его в Австралию, хотя сам Гордиенко в Союзе и, может быть, ждет, что они приедут к нему, когда это станет возможно? Хотя можно понять Зою – никаких известий о муже за восемь лет…

Поезд набирал ход, длинный обтекаемый южный экспресс. Пусто стало на перроне. Подземный переход поглотил провожающих, словно и не было их. Лёлька шла в техбюро и думала: уж он-то найдет, что искал, Сашка, – вещи, которых не было у него, когда он жил в саманной мазанке на откосе выемки железнодорожной! Просто жаль Сашку: что может быть страшнее пустоты душевной, когда не нужны уже все красивые вещи! Потому что одним этим не прожить человеку на земле.

Осень – время разлива маньчжурских рек, после летних ливней. В пятьдесят третьем году разлив небывалый: вода перешла уровень тридцать второго года!

Год тридцать второй – вход японцев в Харбин и наводнение. Лёлька хорошо знает это по фотографиям в «Рубеже» – залитая водой Китайская и лодки, вплывающие в окна, – как Венеция. Страшная Венеция – люди на крышах Затона, как потерпевшие крушение на островах, в бурном Сунгарийском море, которых в последние минуты снимают скауты из спасательных отрядов, а потом дом, подмытый на своей песчаной почве, ложится набок и идет ко дну!

Когда вода начала прибывать, папа строил дамбу между Чэнхе и Кусянтунем. Но вода обошла дамбу, вода просочилась сквозь почву, по водоносному слою – закон сообщающихся сосудов, и в одну ночь затопила Пристань и Нахаловку. А потом так же ушла сама в землю, когда спал общий разлив. Лето тридцать второго папа работал на дамбах и откачивал воду из затонувших кварталов, а мама – тогда еще молодая, – в беженских комитетах по спасению. Лёлька, конечно, сидела дома с бабушкой. Город хорошо помнит, что это значит – уровень тридцать второго года!

А теперь – снова – мешки на набережной. Река, огромная, мутная, взрыхленная, бьется о каменный причал, уже выше города, и брызги летят через трубчатые перила на клумбы, где еще доцветают лиловым и малиновым огнем осенние астры. Раскопанные аллеи в сквере и сваленный грудами камень. Бойцы НОА, в своих зеленых кепках и почерневших от пота куртках, несут на спинах корзины с землей: сотни корзин на спинах двигаются цепочкой – удержать, не пустить Сунгари в город!

Ветер. И красный – на ветер – закат. Круглое медное солнце прямо в воду садится, там, где должны быть кварталы затона. Пляшут волны – желтые, красным отсвеченные, словно кто-то разлил по воде горящее масло. Красным плакатом машет набережная, радио гремит тревогой и кричат катера – тупоносые, квадратные, как шаланды, сунгарийские катера – в Затон! На дамбу!

Лёлька стоит на носу катера. Ветер прижимает куртку к плечам. Связки лопат на палубе. И бьется угол брезента. Внизу, в трюме, поют девчата – комитетский субботник. Ирина внизу. И Юрка. А Сашки нет, далеко Сашка – у Южного полюса. А Пинка – в Санькэшу на прививках: разлив – эпидемия.

Длинный какой-то сегодня день. Словно конца этому не будет: мягко входит в жирную землю лопата, а поднять – не вытащишь! Девчата насыпали мешки, ребята таскали и укладывали. Мешки – джутовые из светлой соломы, плетеные, как лапти. Уложенные в дамбу, мешки сразу намокали и темнели. Дамба пулеметной лентой опоясывает сушу, которую и сушей не назовешь – хлюпает из-под почвы вода, Лёлькины теннисные туфли сразу намокли и стали похожи на комки грязи.

Юрка бегал с мешком на плече, чуть враскачку, по-китайски, и был он – совсем прежним, взъерошенным, в своей выгоревшей голубой фуражке студенческой, в старой кожанке, только узка она стала теперь ему в плечах и рукава коротки.

Обедали здесь же на дамбе, помидорами с хлебом и солью. Руки так и не удалось отмыть от глины, хотя Лёлька полоскала их старательно в Сунгари. В обед ребята затеяли спор: переплыть – не переплыть через протоку. Юрка шумел, что переплывет, – ты с ума сошел, Юрка, вода грязная и холодная! Но разве Юрку остановить! Юрка скинул кожанку, сунул Лёльке в руки свою одежку – по старой дружбе – держи! И нырнул, как с трамплина, с дамбы в Сунгари. Ребята стояли на мешках и кричали, болельщики:

– Давай, Юрка!

Ирина тоже кричала и аплодировала: «Юрка!» (Мальчишка еще какой, все-таки!) Юрка плыл саженками в коричневой, как кофе, воде, мимо стеблей гаоляна, затопленных по горло, одни метелки торчат. Смотри, Юрка, осторожно!

Конечно, он выдержал – на спор – до отмели и обратно! Юрка выскочил из воды весь сине-лиловый. Лёлька бросила ему на плечи куртку, Юрка прыгал на одной ноге, натягивая брюки. Ирина стояла тут же и выговаривала: что он за отчаянный, и разве так можно!

Все-таки для нее он тоже свой – Юрка – мальчик из одного класса.

И тут случилось непредвиденное – Юрка взглянул на Ирину. Ирина тоже была в кожанке – коричневой на зипере и в красной косынке – совсем комсомолка из фильма двадцатых годов, и эта лопата в руках – Юрка словно увидел ее впервые, и все сдвинулось у него в глазах. Ирина – «самая красивая девочка в классе», на которую он смотрел только издали, потому что сам был тогда смешным, веснушчатым, и в хвосте шагал в военном строю. К тому же, у нее – верный Боря, с наплечниками – Северо-Маньчжурский университет! Ирина – потом, на которую ему жаловалась Лёлька, – «не наш человек», со своими модными сумочками – враг Организации. И Ирина – здесь, с нами, в заляпанных грязью брюках, косынка красная, волосы русые на ветру – самая красивая женщина в мире… Юрка смотрел на нее как на открытие, как смотрят на произведение искусства – восторженно и отрешенно. Недолго – пока не закурил, потом отошел в сторону – перерыв закончился, ребята взялись за мешки. Но Лёлька увидела, вернее, почувствовала это Юркино озарение, потому что так уж получалось: боль его становилась ее болью.

И Лёлька подумала: если это правда – он окончательно потерян для нее. Трудно будет ему и больно, если не полюбит его так же Ирина – она ждет своего Сарычева. И в предвидении этой будущей боли Юркиной собственная ее словно отошла, отпустила, и осталась пустота.

…Синева и прозрачность осени. Горизонты сунгарийские чисты. И лежит в небе словно нарисованный мост, на котором стоял в охране в сорок пятом Гордиенко. Железнодорожная насыпь уходит на запад – узкой сухой полоской в бесконечном море разлива.

Катер идет на правый берег, неуклюже переваливаясь по гребням. Все сбились в трюм, потому что очень ветрено и свежо на палубе. Юрка сидит в проходе на чьих-то мешках и поет со всеми:

…И если ты скажешь мне снова,

Я снова все это пройду!

Не понявший еще, что произошло с ним, Юрка…

В декабре пятьдесят третьего года Лёлька покинула станцню Харбин-Центральный и упорхнула в «высшие сферы», на работу в Комитет ССМ, выше которого, в масштабе харбинского мира и Лёлькиного понимания, ничего не было.

Журнал «Советская молодежь», который создавал Лазарь, не обеспечивал возложенных на него задач – оперативно доносить до молодежи решения Организации, и нужна была газета – еженедельный печатный орган. Комитет ССМ принял такое постановление, газета «Вперед, молодежь!» создана, и кому, как не Лёльке, было работать в ней!

Комитет послал в Управление дороги официальное письмо, с просьбой освободить инженера Елену Савчук от работы на станции Харбин-Центральный. Руководство Управления пошло навстречу Комитету ССМ: печать – великое дело! Савчук освободили, и Лёлька упорхнула в Комитет, отряхая, как говорится, «прах станции с ног», потому что ничего ценного и своего там у нее не оставалось.

И сидеть против Ирины на станции, видеть ее смущение, словно виновата та в чем-то перед Лёлькой за эту Юркину привязанность, хотя ни в чем она не виновата – все закономерно, трудно становилось к концу пятьдесят третьего года, и Лёлька сорвалась с облегчением в свои высшие сферы – в Комитет.

И теперь она каждое утро шла на работу, в здание на Мукденской – сердце Организации, где паркет блестит, как ледяной каток, пахнет кожей обитая дверь кабинета первого секретаря, и новый Лёлькин зав. сектором печати – Котик Колпаков сидит за огромным столом, обложившись журналами, и вдохновенно, как он говорит, – делает монтаж передовой статьи в номер. А Лёлькино дело – всё прочее, чем занимался прежде Петя Гусев в редакции, – клише и верстка. Опять щелкают знакомые печатные машины, выбрасывая сырые от типографской краски листы, опять дом с башенкой на углу Диагональной, в третий раз возвращает сюда Лёльку судьба.

В Комитете – кутерьма – подготовка к празднованию пятилетия Организации. В группах берут и перевыполняют обязательства: в честь четвертой годовщины КНР, тридцать шестой годовщины Октября, тридцатипятилетия комсомола и пятилетия ССМ. И Лёлька с ног сбилась, потому что все это нужно отражать в газете.

Подумать только – пять лет Организации! Это очень много – пять лет. Вся юность, но существу.

День пятилетия – двадцатое февраля пятьдесят четвертого.

Тяжелый бархатный занавес раздвигается на сцене совклуба, как перед последним действием пьесы «Харбин». Зал, где записывал добровольцев в охрану корнет Грохотов в сорок пятом, а потом стояли моряки Краснознаменной амурской флотилии. Первый Лёлькин «Интернационал» и руки, вскинутые в голосовании, – учредительная конференция. Красным покрытые столы – пять лет пленумов и совещаний. И Юрка, который не поднял здесь своего делегатского билета за первого секретаря. Елка новогодняя посреди зала высоченная, вертящаяся в звездах и лампочках (она долго не хотела вертеться и райкомовские ребята ползали под ней по паркету на коленках, налаживая моторчик). Комитетские карнавалы – запах хвои. И опять – Юрка в смешной маске Кота в сапогах – Юность.

Перед последним действием раздвигается занавес, только Лёлька еще не знает этого. Гимн Советского Союза гремит, проносится через зал алое знамя. Почетный караул из юнаков в красных галстуках – праздник Организации.

И Лёлька подымается под торжественный туш на сцену – Лёлька в новом платье, специально сшитом к этому дню, из васильковой шерсти – мягкие складки, белоснежная манишка на груди из жоржета, Лёльке вручают юбилейный значок – голубая эмаль, золотой венок и внутри красная звездочка. Пять лет служения Организации. Идут по красной дорожке на сцену между цветочных горшков с гортензиями за своими почетными грамотами старожилы Организации – повзрослевшие, руководящие теперь ребята сорок девятого. А Юрке грустно, наверное, сейчас, потому что он тоже мог быть среди них по праву. Юрка и Ирина сидят на балконе, и теперь это Иринина забота – отвлекать сегодня Юрку от грустных мыслей.

Другой какой-то стала за этот год Ирина – словно вернулась пора девичества. Локоны, ленточкой повязанные, спущены на шею, блузка, легкая розовая, обшитая кружавчиками. Юрка сидит около нее, грустный и счастливый одновременно.

Тосты подымаются за столом на банкете для юбиляров – за Организацию, за китайско-советскую дружбу. Одного только тоста нет, хотя ждут его все – за отъезд…

Но что-то изменилось все же в атмосфере, как бывает в феврале, когда влагой и теплом потянет ветер с юга и первый налет таяния ляжет на горбушки сугробов.

– Пора решить этот вопрос! – впервые смело кричал с трибуны последней конференции периферийный делегат из Хайлара. – Мы требуем отправить нас на Родину! Теперь, когда комсомол едет на целину! (Гром аплодисментов.)

А товарищ из генконсульства сидел в президиуме и загадочно улыбался. Вообще, славный был этот товарищ Блокин, сам еще молодой, симпатичный – коренастый такой, с комсомольским чубом на лбу. Последние полгода он постоянно приходил на вечера дружбы и смотрел – как-то хитро и добродушно. И это обнадеживало.

Весна пятьдесят четвертого. В Харбине – сосульки на крышах – все тает и капает. А где-то глубокие снега еще лежат – в Кулунде, и под Карагандой, и Акмолинском. Эшелоны идут по Союзу на целину, и Котик в Комитете стрелками отмечает их путь по карте. «Правда» пишет о первой борозде, первой палатке.

«…A мы? Неужели мы опять в стороне? Родина, позови нас, и мы выполним твое задание!»

Накануне пасхи, в страстную субботу, Лёлька шла домой из Комитета, и настроение у нее было подавленное. Пустота, как предел достигнутый, за которым нет ничего и быть не может. В комитетском саду цвела сакура, и все дорожки были усыпаны ее розовыми, словно бумажными, лепестками. Руководство Комитета уехало с полдня на машине в консульство. И сотрудники, вроде Лёльки, ходили друг к дружке по кабинетам и обсуждали разные весенние дела. Пасха в городе – куличи и крашеные яйца.

Вечером Лёлька в столовой гладила праздничные скатерти. Она, конечно, не пошла к заутрене, пошла одна мама. Пасха – мамин праздник, и Лёльке он совсем ни к чему.

Ночь была весенняя, синяя и, как всегда на пасху, свежая. В темноте по городу звонили пасхальные колокола. Лёлька кончала гладить, когда неожиданно рано пришла мама – еще и часу ночи не было. Мама села и уронила на стол руки, расстроенная. Мама ничего не объясняла толком, только повторяла:

– Я знаю, ты поедешь… Теперь ты, конечно, поедешь!..

Лёлька с трудом выяснила: во время заутрени отец Семен приостановил службу, на амвон поднялся председатель местного отделения общества граждан СССР и объявил: «Всем желающим разрешен въезд в Советский Союз на целину».

Заутреня была сорвана. Кто крестился, кто плакал, полцеркви ринулось по домам – сообщать новость! (Вот уж поистине драматический эпизод в харбинском стиле! Даже на Родину они не могли выехать иначе, как под звон пасхальных колоколов!)

Пасха тоже была сорвана. Куличи съели между прочим. Вместо традиционных визитеров в белых кашне – город метался по знакомым и советовался: что же теперь делать, все-таки это – целина!

В первый день пасхи к Лёльке прибежала Нинка. Нинка была серьезна и рассудительна. Целину Нинка представляла вполне реально – снежная пустыня, а посередине – трактор. Правда, Нинка надеялась, что ей, с ее медицинской профессией, даже на целине найдется дело в белом халате!