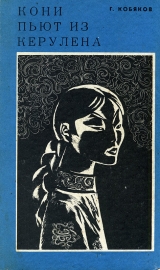

Текст книги "Кони пьют из Керулена"

Автор книги: Григорий Кобяков

сообщить о нарушении

Текущая страница: 19 (всего у книги 19 страниц)

Алтан-Цэцэг ладонями провела по глазам, как бы снимая далекое видение, проговорила:

– Насколько я понимаю, механик или инженер-энергетик в любое время может стать воином. Но воин, солдат, не всегда может приобрести профессию по душе. Не кажется ли тебе, Максим, что ты можешь уйти от своей мечты, можешь утерять себя? Если такое случится, то ущерб не только себе нанесешь, но и государству…

– Пожалуй, ты права, – не сразу, но все же согласился Максим. Он поверил словам матери. А поверив, поднялся и, сильный, молодой, красивый, как отец – Алтан-Цэцэг залюбовалась сыном – упругой походкой прошелся по комнате. Весело сказал:

– Да, ты права, мама. Пойду в энергетический. Буду проситься в Московский.

В эту ночь они проговорили до утра.

Когда занялась заря, Максим подошел к окну, постоял возле него, чего-то ожидая и над чем-то раздумывая, потом, широко распахнув створки, торжественно и громко сказал:

– Включаю Солнце!

И в ту же минуту большой и ослепительно яркий шар стал выкатываться из-за сопки Бат-Ула, разбрызгивая над городом яркие лучи. Солнечным светом залило комнату.

– А отец у меня, – казалось ни с того, ни с сего, безо всякого повода заявил Максим, – хороший был человек. Верно, мама?

– Верно.

– И ты у меня хорошая, – весело добавил он и, не давая Алтан-Цэцэг ничего ответить, схватил ее за руки, приподнял со стула, закружил по комнате и в радостном исступлении закричал: – Хорошая, хорошая, хорошая!

– Максим, сумасшедший! – только и смогла сказать Алтан-Цэцэг, когда сын бережно усадил ее на стул.

– А теперь будем чай пить, мама. В народе есть поверье: когда пьешь чай с хорошим человеком, то мысли этого человека к тебе переходят. Вот я и хочу кое-что позаимствовать…

– Ты и мудрости успел нахвататься, – засмеялась Алтан-Цэцэг, разливая из электрочайника подогретый, душистый, забеленный молоком чай.

– И еще я хочу, мама, – шутливое настроение Максима сменилось теперь серьезной раздумчивостью, – побывать в тех местах, где проходил свою солдатскую службу мой отец. В первую очередь за Керуленом, под сопкой Бат-Ула. И не когда-нибудь потом, а сегодня, сейчас.

С жадным любопытством, с неослабным вниманием я слушал Алтан-Цэцэг, открывая перед собой новые страницы ее жизни. Мне казалось, она совсем забыла о письме из Дархана. Боясь вспугнуть ее воспоминания, я все же осторожно кашлянул. Мне не терпелось узнать, кто же этот инженер-строитель, что назвал себя другом и командиром Максима Соколенка, кто вспомнил и мартовскую бурю и монгольскую девчонку с русским именем Катюша.

Алтан-Цэцэг поняла меня. Виноватая улыбка тронула ее губы.

– Что же это я? Увлеклась воспоминаниями.

Придвинула к себе письмо, глянула в него.

– Инженера того зовут Ласточкиным.

– Ласточкин? Сержант Ласточкин?!

Командир связистов сержант Ласточкин после войны стал инженером-строителем, и судьба снова забросила его в Монголию. Но уже не с оружием в руках, не для защиты братской Страны, а с логарифмической линейкой и теодолитом.

Сержант Ласточкин строит новый социалистический город Дархан! Солдат и строитель! В этом есть что-то символическое. Таков уж наш человек: сегодня солдат – завтра строитель. Если понадобится, строитель снова станет солдатом.

…Батарея стояла у Центральной переправы через Халхин-Гол. Каждое утро с восходом солнца над высотой Палец, над сопкой Ремизова появлялись японские бомбардировщики. Они шли на переправу. Но встреченные огнем батарей всего дивизиона еще задолго до подхода к дели, разламывали строй, кидали бомбы, куда попало и убирались восвояси. Лишь отдельным бомбардировщикам удавалось прорваться к переправе. Но прицельного бомбометания не получалось – мешал кинжальный огонь зенитной батареи, стоящей здесь, у самой переправы.

Выручал батарею наблюдательный пункт, выброшенный к самому переднему краю – он заблаговременно извещал о появлении противника. Ну и связисты… Когда бы ни нарушилась связь с наблюдательным пунктом – нитку провода рвали бомбы и снаряды – связисты ухитрялись ее исправить в считанные минуты. По инициативе Ласточкина в самых опасных местах было тогда установлено дежурство связистов.

Однажды к наблюдательному пункту прорвалась группа японцев. Можно было отойти. Начальник НП дал уже команду. Но появившийся сержант Ласточкин отменил эту команду. «Отобьем!» – сказал он. И отбились. Это был короткий гранатный бой, который завершился штыковым ударом. Из восьми японцев ноги унес только один. Шестеро были убиты, седьмого, пленного, Ласточкин приволок на батарею. А «гарнизон» наблюдательного пункта состоял из четырех человек.

Долго потом помнил Ласточкин рукопашную схватку. Резким ударом приклада снизу вверх он отбил ножевой штык японца и, откинув назад свою винтовку, ударил врага в живот. Сначала что-то затрещало, будто холстину рывком разодрали, затем что-то хрустнуло. Ласточкин хотел выдернуть штык и не смог: большой и тяжелый японец ухватился за него мертвой хваткой и сам валился на Ласточкина. Сержант бросил винтовку и выхватил наган. И вовремя. В диком оскале разинув рот, к нему бежал еще один самурай. Ласточкин выстрелил. Самурай споткнулся и стал царапать пальцами песок.

– Дорогая Алтан, а вы помните сержанта Ласточкина? Он всегда первым выводил встречать вас…

– Первым выходил Максим, – возразила Алтан-Цэцэг и добавила: – сын и инженер Ласточкин приглашают в гости. Но я, к сожалению, не могу поехать сейчас. Отпуск мой кончился и пора приниматься за работу. Позднее непременно съезжу. Осенью вызовут с отчетом в Министерство сельского хозяйства или в Академию наук, вот и заверну из Улан-Батора в Дархан, там совсем недалеко.

– Ну, а я съезжу сейчас, вдруг пришла ко мне счастливая мысль, и я стал подсчитывать оставшиеся дни. Выходило, что временем я еще располагал.

Глава одиннадцатая

Есть города с завидной и счастливой судьбой: со дня рождения, с первого заложенного камня к ним приходит широкая известность и громкая слава. У нас такие – Братск, Дивногорск, Тольятти. В Монголии – Дархан.

Еще на Керулене, в далекой степной юрте, старый чабан, рассказывая о своей семье, с нескрываемой гордостью сказал мне:

– Старший сын строит Дархан.

– Как, ты не был в Дархане? – не то с удивлением, не то с сожалением спросил меня в Баин-Тумэни журналист Голбодрах и тут же сделал вывод: – Значит, ты не видел еще новой Монголии и новых людей не видел.

– Несколько высокопарно, – заметила Алтан-Цэцэг, свидетельница нашего разговора, – но в общем-то верно. Дархан – это живая легенда, которая сегодня рождается на нашей древней земле.

Но разве эта преображаемая – степь не новая Монголия?'

Разве люди, которые выращивают пшеницу и ячмень, водят тракторы и комбайны, сажают цветы и яблони, мечтают о будущем и делают это будущее – не новые люди?

А ты, дорогая Алтан-Цэцэг, разве не из этого славного племени?

А все это, вместе взятое, – разве не живая легенда?

Но Дархан, Дархан… Коль так много говорят о нем, значит, там уже сейчас есть что-то такое, чего нет в другом месте. И во мне все сильнее росло желание обязательно побывать в этом городе юности и дружбы, в городе, который в недалеком будущем станет индустриально-энергетическим сердцем страны.

Сегодня, узнав, что в Дархане рядом с Максимом – сыном моего друга – живет и работает сержант Ласточкин, я понял: нельзя мне откладывать свою встречу ни с новым, рождающимся городом, ни с Максимом, ни с Андреем Ласточкиным.

– Да, я поеду в Дархан, – решительно сказал я Алтан-Цэцэг.

– Поезжайте, – ответила Алтан-Цэцэг, – сын будет рад встрече. И сержант Ласточкин будет рад. Если время позволит, то в Улан-Баторе можете встретиться с моей подругой Тулгой, она теперь заслуженная учительница республики, и с молодым хирургом, приемным сыном старого Жамбала – Очирбатом-Ледневым. Адреса я дам.

Мне захотелось побывать и в Улан-Баторе. Столицу Монголии я помнил по сороковому году. Тогда этот город был еще «войлочным». В чудесной долине Толы немногочисленные каменные здания, их, пожалуй, на пальцах можно было пересчитать – окружало море юрт. Юрты торчали по берегам реки, по склонам гор, как большие болотные кочки.

Но и тогда город мне понравился, особенно его окрестности, с крутолобыми сопками, с сосновыми борами. Подъезжая к нему, я испытывал примерно то же, что и известный русский географ и путешественник Петр Козлов:

«Меня неудержимо тянуло молитвенное небо, открывавшее вид на священную девственную гору Урги, жемчужину Монголии – Богдо-Ула! Увидев ее, я невольно пришел в восхищение и подумал: «Который раз уже я вижу и любуюсь тобой… бесконечно долго смотрю на твою таинственную, строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд»

Каким же теперь ты стал, Улан-Батор?

– Когда отсюда идет самолет? – спросил я у Алтан-Цэцэг.

– Вы хотели пожить у нас. Стоит ли так торопиться?

– Не обижайтесь, дорогая Алтан. Но торопиться стоит. Меня ведь тоже ждет, работа. А если я не встречусь с Максимом, с Тулгой, с Очирбатом-Ледневым, с Андреем Ласточкиным – я многое потеряю. Поймите это и простите.

– Понимаю и прощаю – тихо ответила Алтан-Цэцэг, а губы ее тронула печальная улыбка. В глазах тоже застыла печаль.

Нет, ей, видимо не хотелось так вот сразу расставаться… с прошлым. Но что сделаешь. Жизнь наша вся состоит из встреч и расставаний.

– Самолет будет завтра утром. Отсюда прямым рейсом пойдет на Улан-Батор.

Ужин был молчаливым и грустным. После ужина Алтан-Цэцэг провожала меня до гостиницы. Шли не торопясь. Возле маленького беленького домика остановились.

– Ну вот и все, – сказал я и почувствовал, как в груда кто-то заныло. – Три недели прошли, как три дня.

Алтан-Цэцэг ничего не ответила, лишь сдержанно вздохнула.

– Благодаря вам…

– Не надо об этом, – мягко прервала она. – Ни о чем не надо.

У рта ее обозначились складочка. В тревожном, зыбком а звенящем лунном свете она вдруг показалась мне усталой, одинокой и слабой. Многие-многие годы прожила она в борении с самой собой. Годы эта уносили ее молодость, и силу, и красоту. И давно уже не танцуют ямочка на ее щеках, когда она улыбается. Время, время… Безостановочное, неудержимое, как речная вода.

Я привлек Алтан-Цэцэг к себе. Крепкими маленькими руками она обхватила мою шею. запрокинула голову и поцеловала, как целуют братьев. На щеке я почувствовал ее горячую слезу. Повернулась и быстро пошла. Было слышно, как шуршит сухая земля под ее ногами.

Уже издалека донесся ее сдавленный, похожий на стон, возглас:

– Баярла-а! Спасибо.

Откуда-то из степной дали накатывался ровный гул тракторных моторов.

Спать не хотелось. Я побрел но поселку, спустился в низину к плодовому саду. Воздух здесь был терпким и пьянящим от яблоневого настоя.

В первый день после заезда мы с Алтан-Цэцэг и Хандаху долго бродила до саду. Мои друзья были готовы рассказывать «биографию» чуть ли не каждого дерево с «пеленок» – саженцы ведь возят в «пеленках». А их сюда приводили с Орхона, из Атамановского плодопитомника, что под Читой, с Алтая и с родины Максима – из Минусинска. Новое местожительство понравилось саженцам, они стали деревьями, заняв несколько десятков гектаров. Сейчас упругие ветви, деревьев ряснились плодами, которые тяжелели, наливаясь сладкими соками земли. На самом краю сада первой в ряду стояла яблоня Алган-Цэцэг. От своих младших сестер она отличалась ростом а пышностью кроны.

Миновав сад, я вышел на высокий берег Халхин-Гола. Река была тихой и ласковой. В черной воде шевелились далекие и печальные звезды. Наискось, от берега к берегу, перебежала реку зыбкая лунная дорога. Луна, казалось, плескалась в реке. Над рекой стелился легкий туман.

По моему лицу скользнул ласковый ветер и, помчавшись дальше, весело зашелестел в прибрежных кустах тальника а ильма, полюбезничал с рекой, у которой от удовольствия по спине пробежала дрожь. Ветер, как добрый и славный друг, вместе с запахами полевых цветов я земли принес и прощальный привет, который мне посылали степные просторы.

Во мне вдруг возникла незабытая мелодия далекой юности. И пришли слова, которые мы, будучи солдатами, повторяли с надеждой и верой:

Ой ты, песня, песенка девичья.

Ты лети за ясным солнцем вслед,

И бойцу на дальнем пограничье

От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,

Пусть услышит, как она поет.

Пусть он землю бережет родную,

А любовь Катюша сбережет.

Как давно это было… И как недавно…

На краю взлетной площадки стоит серебристый лайнер. К нему подкатали трап и грузят мешки и ящики.

Скоро объявят поездку. Время еще есть. Я не спеша прохаживаюсь и невольно прислушиваюсь к разговорам.

Пассажиров немного. Недалеко от меня на чемодане сидит молодой парень, загорелый до черноты, широкоскулый, похожий на медного бурхана. Около парня пожилой человек, видимо, дед. На груди у деда значок – красный эмалевый флажок с надписью: «Партизан 1921 г». Напутствуя внука, старый партизан говорит:

– Не забывай, что новый город едешь строить как посланец объединения «Дружба».

– Не забуду, – вяло отвечает парень, только зачем повторять одно и то же десять раз?

– И десять раз надо уметь слушать, когда доброе советуют, – без обиду говорит партизан. – Держись там хороших людей, а плохих – сторонись.

– Как их разберешь: хорошие они или плохие – возражает парень, – на лбу у них не написано.

– Хороших людей, как юрты в степи, издалека видно.

Ко мне подходит парторг Жамбал. Он высокий и прямой. Годы не согнули Жамбала, лишь густо посеребрили его голову да изрезали лицо глубокими морщинами. Здороваемся за руку. Парторг сегодня немного под хмельком по случаю проводов старого друга, приезжавшего к нему погостить. Но держится без суеты, по-прежнему степенны и неторопливы его движения.

– Гость из Советского Союза, друг нашей Алтан, – представляет меня Жамбал окружающим, и я оказываюсь под десятками любопытных глаз. Чувствую себя неловко.

Ко мне тянутся дружеские руки. Парторг Жамбал прокашливается и торжественно говорит:

– Мы, монголы, считаем, что у нас есть два солнца. Одно – то самое, которое восходит с востока и светит всем людям земли, а другое – то, что светит нам, монголам, с севера. Солнце это – Советский Союз, страна Ленина.

Жамбал смотрит на своих соотечественников, как бы спрашивая их, правильно ли он сказал, так ли выразил мысль.

– Да, так! – подтверждают улыбки и взгляды, в которых я читаю: «Каждый из нас мог бы сказать доброе слово о дружбе, но лучше старого парторга разве скажешь?»

Я жму руку Жамбала и благодарю его за добрые слова о моей великой Родине.

Вдруг замечаю идущую из поселка Алтан-Цэцэг. Одета она сегодня в легкий шелковый тэрлик, подпоясанный кушаком цвета небесной сини. На шее белый шарф. Пышные волосы уложены короной.

Национальный наряд сделал Алтан-Цэцэг похожей на ту Катюшу, которую я знал. Догадываюсь: Алтан-Цэцэг оделась сегодня так специально.

Лицо у Алтан усталое и бледное. Веки набрякли, в глазах – печальное раздумье. Видимо, ночь эта была для нее бессонной.

Алтан-Цэцэг берет меня за руку и отводит в сторону. Передает незапечатанный конверт. Тихо говорит:

– Адрес сына в Дархане: проспект Дружбы, номер… Впрочем, все адреса в конверте. И там же записка Максиму.

Объявляют посадку в самолет.

– Спасибо за все и до свидания, дорогой друг! – торопливо говорю я, глядя в ее глаза, подернутые печальной дымкой. Тихо, не сдержав вздоха, добавляю – да вот и кончилась наша поездка в юность.

Алтан-Цэцэг еще больше побледнела:

– Передайте сыну: жду его в гости.

– Передам.

– Кланяйтесь сержанту Ласточкину. Его я вспомнила: медаль «За отвагу» имел.

– Точно!

Алтан-Цэцэг еще что-то хочет сказать и не может: не слушаются губы.

– Граждане пассажиры, поторапливайтесь: посадка в самолет заканчивается.

Это объявление делается для меня. Быстро бегу к самолету, поднимаюсь по трапу. В дверях оборачиваюсь и машу рукой Алтан-Цэцэг. Она отвечает. К ней подходит летчик. Они обмениваются приветствиями, о чем-то говорят. Может быть, даже обо мне, потому что и летчик и Алтан-Цэцэг смотрят на меня. Лицо Алтан-Цэцэг зарделось, она явно смущена, «Летчик, видимо, ей знаком. Впрочем, здесь все знакомы друг другом».

Сажусь в кресло и сразу же прилипаю к круглому окну-иллюминатору.

Летчик взбегает по трапу, запирает дверь и, внимательно поглядев на меня, быстро проходит в кабину. Трап убирают.

Ревут моторы. Качнувшись, самолет начинает разворачиваться. Провожающие уплывают куда-то вбок. Теперь никого нет. А я все смотрю, еще раз хочу увидеть Алтан-Цэцэг.

Самолет вырулил на старт, приостановился. И вдруг назад рванулось все сразу: трава и постройки, полукружье сада, прибрежная полоса тальниковых зарослей, поселок. Через минуту земля провалилась и стала неподвижной.

Ровно поют моторы. Самолет теперь идет высоко. Внизу виднеются облака. Они похожи то на разлитое молоко, то на белые заснеженные поля – становись на лыжи и шагай. В облачных сугробах иногда появляются большие окна – просветы. Тогда видится степь с ее круглыми, словно вычерченными циркулем, озерами. Земля с большой высоты похожа на топографическую карту.

Внизу появляется темная лента с причудливыми петлями. Догадываюсь: Керулен.

Под крылом самолета проплывает город. Он, оказывается, и сверху похож на корабль, плывущий в степном море.

Думаю о Максиме, на встречу с которым лечу, и о его матери Алтан-Цэцэг. При этом испытываю два чувства одновременно: первое – грусть о моем друге, никогда не видевшем своего отца, не знавшем скупой, но такой нужной отцовской ласки, и другое – благодарность женщине, которая через многие годы лишений и страданий пронесла свою юношескую любовь.

…Высокий и надсадный гул моторов ослаб, стало покалывать в ушах. Самолёт пошел на снижение: Внизу показались скалистые горы, покрытые сосняком. В салон вошла бортпроводница.

– Прибываем в Улан-Батор – столицу Монгольской Народной Республики, объявила она и велела пристегнуться ремнями.

Самолет резко свалился на крыло. Горы стремительно понеслись навстречу. Кажется расступился сосняк, карабкающийся на вершины скал.

Я вспомнил авиационную фразу, часто встречающуюся в книгах о летчиках: «Летчик заложил крутой вираж».

– Опасный вираж, отчаянный. – сказал я своему соседу, парню, похожему на медного бурхана. Сосед или не услышал меня, или не понял.

Самолет выровнялся и сразу же оказался на серой бетонной ленте аэродрома.

Когда я выходил из самолета, у трапа внизу стоял командир экипажа, тот самый летчик, что перед отлетом с Халхин-Гола разговаривал с Алтан-Цэцэг. Он был уже не молодой, но с живыми и веселыми глазами.

– Простите, пожалуйста, – остановил меня летчик, – я был бы рад познакомиться с вами.

Знакомство это оказалось для меня сюрпризом. Летчика звали Лувсан. Да, это был тот самый Лувсан, которого когда-то в Баин-Тумэни называли воздушным читкуром, тот самый…

Лувсан сказал, что Алтан-Цэцэг попросила его помочь мне с устройством в гостинице и в поисках адресатов и что он, Лувсан, с радостью исполнит просьбу Алтан-Цэцэг – своего старого доброго друга.

Я не отказался от помощи Лувсана и еще раз в душе поблагодарил милую Алтан-Цэцэг.

* * *

В Улан-Баторе, солнечном, гостеприимном городе я долго не задерживался. Спешил в Дархан.

В переводе на русский язык слово «Дархан» означает «кузнец». В местах, где раскинулся этот молодой богатырь, природа собрала вместе и железо, и уголь, и золото, и полиметаллы – богатую кладовую устроила.

И у этой кладовой извечно жили кузнецы – народные умельцы.

В Дархане я увиделся прежде всего с инженером-строителем Андреем Федоровичем Ласточкиным, сержантом Ласточкиным, – однополчанином и другом далеких лет. Потом уже вместе с Ласточкиным мы встретились с Максимом, молодым хирургом Очирбатом-Ледневым, с их сверстниками. Волнующие это были встречи. Я понял: в Монголии выросло новое, чудесное поколение, которое продолжает дело старших, только с большим размахом и большим умением.

О Дархане, о встречах с Максимом и Очирбатом-Ледневым, о дружбе молодежи разных социалистических стран, что рождается, растет и крепнет на стройках молодого города, я когда-нибудь расскажу. Но это будет уже другая книга.

Чита – Чойбалсан – Халхин-Гол – Улан-Батор.

1965–1970 гг.

Художник Владимир Рачинский